Испанский стыд

Уже где-то порядка полудюжины лет череда кризисов не даёт населению большинства стран мира расслабиться. В 2019 году началась глобальная эпидемия коронавируса COVID-19, последствия которой на самом деле значительно серьёзнее, чем кажется многим, и, несмотря на утихшую шумиху, всё ещё далеко не закончилось.

Утеря интереса к COVID-19 во многом произошла с началом российской специальной военной операции (СВО) на Украине, которая продолжается и по сей день, и которая, учитывая активное вмешательство стран Запада, всегда могла и может перерасти в глобальный конфликт, это не считая того, что чувствуя приближение конца, руководство Украины может пойти на крайние меры, например, устроив диверсию на атомной электростанции (АЭС) для того, чтобы затем обвинить в этом Россию.

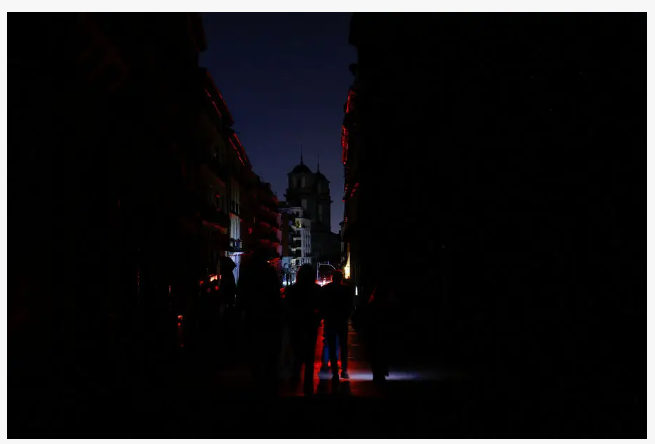

Нежданно-негаданно произошло ещё одно событие – почти на всей территории Испании и частично на территории Португалии отключился свет, да так отключился, что несколько дней включить не могли. А главное, что длительное время никто даже не понимал, как это произошло – сначала хакеров обвинили, потом «аномальные погодные условия», в общем – неразбериха...

И рассматривая блэкаут в Испании в целом, можно сделать несколько интересных выводов.

Первый – насколько зависимо от электроэнергии современное государство, меньше двух дней – и пришлось вводить чрезвычайное положение, что вновь возвращает нас к вопросу: почему за три года войны на Украине её энергосистема так и не была выведена из строя?

Ведь не говорил об этом только ленивый, рассматривались различные способы достижения этой цели, мы тоже говорили об этом ещё в апреле 2022 года в материале Декомпозиция Украины как способ радикального сокращения возможностей ВСУ по сопротивлению российской спецоперации и в июне 2024 года в материале Когда погаснет свет: последствия блэкаута для Украины и СВО.

А главное, что сомнений в том, что это осуществимо, практически нет. Но с электроэнергией на Украине всё в порядке. Вопрос – почему?

Второй вывод – это готовность населения к подобного рода кризисам.

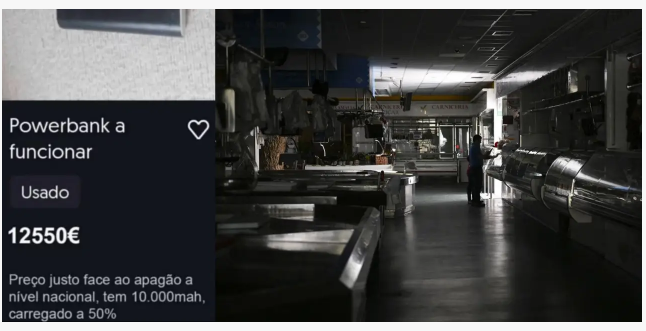

Как только погас свет, то выяснилось, что Испания совершенно к этому не готова. У населения нет запасов еды, воды, автономных источников освещения, им не на чем готовить, нет связи. В результате в магазинах образовались огромные очереди, товары сметали с полок – прилавки опустели, цены на пауэрбанки взлетели до небес – в некоторых магазинах замечены цены в 12 550 евро (!) за пауэрбанк, причём надо иметь в виду, что их продают заряженными лишь частично, то есть польза от них сомнительна.

А ведь отключение электроэнергии длилось менее двух дней, что же было бы, если бы оно продлилось неделю или месяц? А если больше?

В ряде российских информационных источников высказывалось мнение, что, дескать, Россия к таким неурядицам подготовлена гораздо лучше, что мы пережили 90-е годы.

Но так ли это на самом деле?

Для начала рассмотрим два небольших примера.

Дети своего времени

Пример 1.

Как и у большинства граждан нашей страны, бабушки и дедушки автора пережили Вторую мировую войну и сполна ощутили на себе все тяготы и лишения военного времени. Такой опыт формирует у выживших определённые паттерны поведения, которые остаются с ними навсегда.

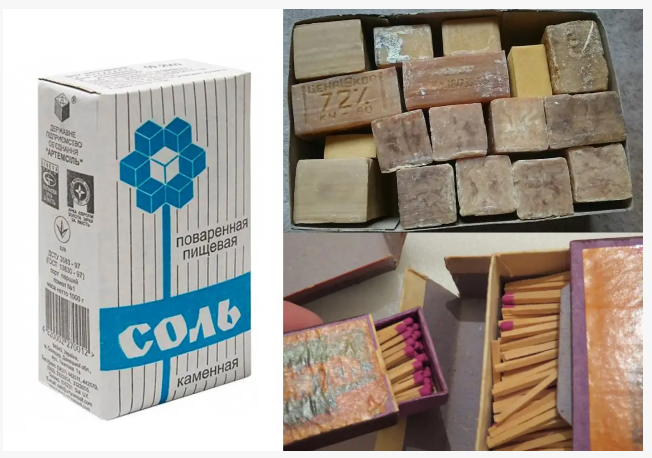

Например, в кладовке у нас всегда стояла кастрюля поваренной соли, ящик хозяйственного мыла и мешок со спичками – ещё старыми, советского производства, с разноцветными головками, в деревянных спичечных коробках. Всё это недорогие базовые предметы выживания, доступные каждому советскому пенсионеру, которые в кризисной ситуации действительно могли спасти жизнь.

Спички – это костёр, обогрев, приготовление пищи. Мыло – это гигиена, во времена почти всех войн и иных кризисов от кишечных заболеваний зачастую гибнет больше людей, чем от пуль, бомбёжек и голода. Ну а соль – это поддержание необходимого уровня электролитов в организме, а ведь сейчас многие и не знают об их существовании.

Можете не сомневаться, что соль, мыло и спички по-прежнему лежат на своём месте, более того, они были дополнены ещё рядом предметов, способных значительно повысить вероятность выживания в по-настоящему кризисных ситуациях.

Пример 2.

Некоторое время назад один из друзей автора работал в достаточно крупной международной IT-компании, безвременно почившей на территории России после ввода американских санкций.

Как-то в их отделе зашла речь о фонариках – об обычных фонариках, которые работают от батареек или аккумуляторов. Так вот, один из местных персонажей, из тех, что пьют латте с безглютеновым молоком в веганских кофейнях, патетично восклицал – «...я не представляю, зачем в наше время может понадобиться фонарик? Зачем вообще он нужен? Ведь фонарик есть в iPhone!...».

Как-то раз автору довелось увидеть чудиков, которые собрались исследовать каменоломни, суммарной протяжённостью порядка 40 километров, с фонариками в телефонах...

В данном случае «фонарик» – это что-то типа лакмусовой бумажки. Можно не сомневаться, что такое же мнение указанный персонаж имеет и по поводу любых других предметов, необходимых для выживания вне рамок его базовой картины мира, который ограничивается центрами крупных городов.

Также можно не сомневаться, что в случае любой мало-мальски кризисной ситуации указанный персонаж окажется без света, воды и еды, без тёплых вещей (а зачем они нужны, если из квартиры попадаешь в подземный гараж, затем в машину, а затем из подземного гаража поднимаешься в офис?) а также без пригодной для длительной и комфортной ходьбы обуви и многого, многого другого.

В результате, в случае любого серьёзного кризиса он не только сам отправится на тот свет, но и утянет за собой свою семью, которой он также привил паттерны поведения «беззаботного странника», у которого никогда не было и не будет никаких серьёзных проблем, конечно, если не относить к таковым подорожание отдыха на Гоа.

Причины и следствия

Конечно, разница в поведении людей, рассмотренная в двух вышеприведённых примерах, в основном обусловлена полученным ими жизненным опытом. Однако человек ведь существо обучающееся, способное усваивать опыт своих предшественников?

Пожалуй, в России не было ни одного поколения, которое в течение своей жизни не столкнулось бы с каким-либо кризисом, крайним из которых можно считать развал СССР и последующие 90-е годы. Но, похоже, что эпидемия COVID-19 и начало СВО не произвели на большинство зумеров особого впечатления, разве что после начала мобилизации часть безглютеновых специалистов ломанулась к проходным Верхнего Ларса.

За годы относительно мирной и спокойной жизни у многих людей сформировался устойчивый посыл «мне должны...». В этом «должны» подразумевается и обеспечение всем необходимым в случае кризиса, включая начало полномасштабных боевых действий с применением ядерного оружия – проведут в уютный бункер, накормят, напоят, баиньки уложат...

Так что апеллировать к 90-м годам XX века не совсем уместно: «тогда» и «сейчас» – это уже совсем разные поколения, с разным жизненным опытом.

Да, чем дальше от столицы, чем дальше от крупных городов, тем выше приспособленность большей части населения к кризисам, но наверняка то же самое можно сказать и про Испанию – никто не показывал каких-то трагических последствий на примере сельской местности в Испании – только крупные города.

Но проблема в том, что урбанизация всё более и более возрастает, а вместе с ней испаряется и приспособленность населения к выживанию в случае кризиса.

У большинства населения нет запасов еды более чем на неделю, запасов воды у большинства нет от слова «совсем», нет автономных источников света, если не относить к таковым смартфоны. Об оружии и говорить нечего, а ведь города умышленно «набивают» дикими мигрантами, у которых всего вышеперечисленного тоже нет, зато есть способность объединяться в банды-диаспоры для того, чтобы отнять необходимое у остальных.

Помимо отсутствия желания предпринимать какие-либо действия по повышению вероятности собственного выживания и выживания своих близких в случае кризиса, у большинства граждан отсутствуют соответствующие навыки.

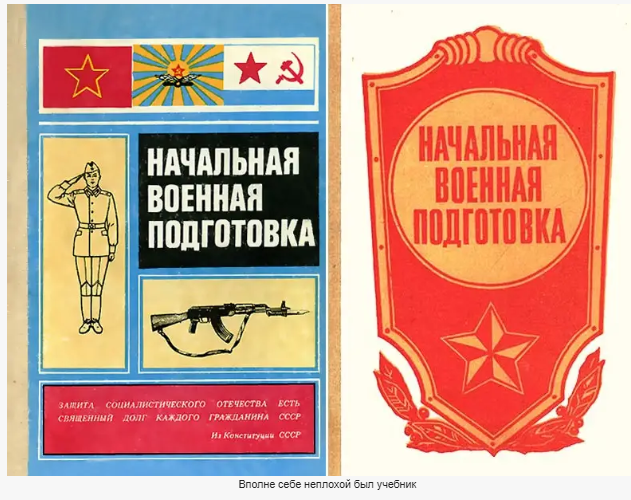

В принципе, уже в эпоху «позднего» СССР от уроков по начальной военной подготовке (НВП) и обеспечению безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) не было почти никакого проку. Занятия обычно вели отставные военные, которым было глубоко плевать на преподаваемый предмет, а некоторые находились уже в столь преклонном возрасте, что в их действиях отчётливо просматривалось старческое слабоумие.

При этом, если посмотреть на материалы, которые предполагались для изучения на указанных предметах, то они были вполне адекватными, как с точки зрения ОБЖ, так и с точки зрения НВП – оказание первой медицинской помощи, действия в условиях химического или радиационного заражения, подготовка укрытий (окопов, ДЗОТов), стрельба по разным типам целей – но это ведь не литература, где достаточно прочитать предмет, а практические навыки, которые, для того чтобы их грамотно преподавать, необходимо уметь применять на практике.

Стоит ещё упомянуть и то, что условия проживания большей части граждан с точки зрения выживания непрерывно меняются в худшую сторону – новые многоэтажные дома без газификации, с насосами, необходимыми для подъёма воды на верхние этажи, с лифтами, превратятся в ловушки в случае проблем с инфраструктурой – ранее мы говорили об этом в материале Выжить в ядерном апокалипсисе: малоэтажная застройка против «человейников».

По просторам сети Интернет уже давно ходят две статьи – одна рассказывает о выживании в условиях экономического кризиса в Аргентине, другая – о выживании в условиях ведения боевых действий в Сараево.

Так вот, первая по смыслу скорее близка к выживанию малоимущих в 90-е годы прошедшего века в России, а вот вторая ближе к ситуации, в которой оказались наши сограждане на границах бывшей Империи, где вспыхнули рычаги региональных конфликтов, а также те, кому «посчастливилось» при развале СССР оказаться в бывших союзных республиках – пожалуй, их вполне можно было бы ввести в школьную программу, хотя вряд ли это оказало бы существенное влияние на подрастающее поколение, выросшее в «тепличных» условиях.

Выводы

Блэкаут в Испании – это лишь «лакмусовая бумажка» – незначительный пример тех проблем, которые возникнут в цивилизованных странах в случае любого обрушения инфраструктуры, в случае эпидемий, войн или иных серьёзных происшествий.

Не стоит сильно рассчитывать и на то, что в России всё будет значительно лучше – если и будет, то ненамного, особенно в крупных городах. Апелляция к нашему «боевому» прошлому уже не работает, период выживания 90-х годов был более четверти века назад, а новые поколения выросли в «тепличных» условиях. Переломить эту ситуацию будет очень сложно, а в наших условиях показухи и ИБД (имитации бурной деятельности) со стороны чиновников вряд ли вообще возможно.

Хорошие новости состоят в том, что выживание во многом зависит от каждого из нас – думайте о себе и о своих близких заранее, и ваши шансы на выживание резко возрастут, ничего сложного в этом нет.

Андрей Митрофанов

Оценили 6 человек

6 кармы