Эта статья – ответы на ваши комментарии о «России, которую мы потеряли»

«Дети питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность детей куда больше, чем смертность телят, и если бы у хозяина, имеющего хороший скот, смертность телят была так же велика, как смертность детей у мужика, то хозяйничать было бы невозможно. А мы хотим конкурировать с американцами, когда нашим детям нет белого хлеба даже в соску? Если бы матери питались лучше, если бы наша пшеница, которую ест немец, оставалась дома, то и дети росли бы лучше и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти тифы, скарлатины, дифтериты. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем кровь нашу, т.е. мужицких детей».

Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М., 1956. С.363, 364, 366–367.

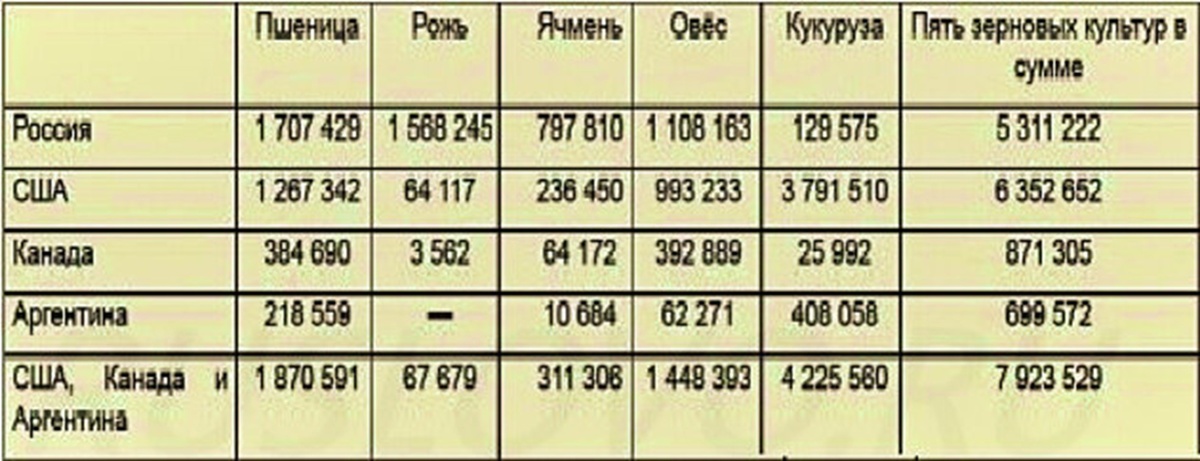

В качестве постоянного аргумента о «России, которую мы потеряли» современные, буржуазные апологеты приводят, как доказательство богатые урожаи 1913 года и сравнивают с «США, Канадой и Аргентиной вместе взятыми», которых мы опережали по суммарному сбору пшеницы, правда при этом не берут во внимание показатели на душу населения.

Не будем спорить, что для Российской империи 1913 год был знаковым, именно с ним принято сравнивать все успехи и провалы Советского Союза, именно в этот год Россия собрала рекордное количество урожая зерновых.

Таблица составлена Д. М. Анфимовым по ист.: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств Пг., 1917. С. 114—116. Фото из открытого доступа

Здесь, однако, не мешает уточнить, сколько населения проживало в вышеуказанных странах в 1913 году.

Согласно Сборника статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. (Год десятый. Петроград, 1917. С.2–3.) «в США тогда насчитывалось 98,8 млн. жителей, в Канаде — 7,2 млн., в Аргентине — 8,0 млн, то есть суммарно население этих стран составляло 114 млн. человек», а население России (без Финляндии) согласно Статистико-документальному справочнику за 1913 год — 170,9 миллионов, то есть в полтора раза больше. (Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С.79.)

Ну и чем же здесь хвалиться, показатель на душу населения в России был меньше, чем в США, Канаде и Аргентине вместе взятых.

«Не доедим, но вывезем»

До 1917 г. весь прибавочный продукт нещадно изымался из села ('недоедим, а вывезем'). Все мало-мальски развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили.

Россия в рекордный 1913 г. имела 471 кг зерна на душу - и вывозила очень много зерна - за счет внутреннего потребления, причем именно крестьян. Даже в 1911 г., в год исключительно тяжелого голода было вывезено 53,4% всего зерна - больше и относительно, и тем более абсолютно, чем в годы предыдущего пятилетия. (Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С.47, 158).

Даже в не голодные годы положение было тяжёлым, «физиологичекий минимум» составлял 12 пудов хлеба с картофелем в год (12пудов х16кг = 192 кг). Это катастрофа для населения. В 1906 году такой уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 45 миллионов человек.

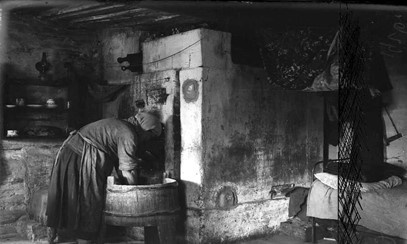

Крестьяне ели хлеб с лебедой и пушной хлеб (с мякиной, из не отвеянного зерна), «белого хлеба на соску» грудному ребёнку не было совсем.

Как Россия кормила хлебом полмира

Это ещё один излюбленный тезис современных буржуазных либералов.

Рассмотрим сводные данные об экспорте пяти основных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза) в 1913 году и их % отношение от мирового экспорта

Экспорт, тыс. пудов % от мирового экспорта

Россия 554549,0 22,10%

Аргентина 535280,0 21,34%

США 304885,0 12,15%

Канада 240296,0 9,58%

Голландия 219382,0 8,74%

Румыния 165990,0 6,62%

Ост-Индия 141074,0 5,62%

Германия 130984,0 5,22%

Австралия 73125,0 2,91%

Болгария 38273,0 1,53%

Бельгия 36480,0 1,45%

Алжир 16330,0 0,65%

Сербия 14455,0 0,58%

Австро-Венгрия 11362,7 0,45%

Китай 8074,0 0,32%

Чили 7100,0 0,28%

прочие страны 0,46%

всего 100,00%

(Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Петроград, 1917. С.352–354, 400–463.)

Россия действительно являлась крупнейшим экспортёром хлеба. Радость несколько омрачает то обстоятельство, что это звание она делила с насчитывавшей в 21,4 раза меньше населения Аргентиной.

Свыше 98% импортируемого Россией хлеба шло в Европу (Там же. С.352–353.) однако и «пол-Европы» Россия тоже не могла накормить.

«В 1913 году зарубежная Европа потребила 8336,8 млн. пудов пяти основных зерновых культур, из которых собственный сбор составил 6755,2 млн. пудов (81%), а чистый ввоз зерна — 1581,6 млн. пудов (19%), в том числе 6,3% — доля России». (Там же. С.114–116, 352–354, 400–463).

Таким образом, российский экспорт удовлетворял всего лишь примерно 1/16 потребностей зарубежной Европы в хлебе, и Европа вполне могла без него обойтись.

Вывозилось всё исключительно для продажи и размещения денег в заграничных банках.

Если посмотреть на урожайность картофеля, то его, к примеру, Германия вырастила в 1913 году в полтора раза больше, чем Россия (в России в тот год было собрано 2191291 тыс. пудов картофеля, в Германии — 3301381 тыс. пудов (Там же. С.114–116.), и образ России, как «кормилицы Европы» ещё больше тускнеет.

Голод в России

О голоде в России повествует авторитетный дореволюционный источник, «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, где есть обширный раздел «Голод в России»:

«В 1872 г. разразился первый самарский голод, поразивший именно ту губернию, которая до того времени считалась богатейшей житницей России. И после голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение XX в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозерных и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечернозёмных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 98 гг. приблизительно в том же районе;

в XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечернозёмных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия»

(Новый энциклопедический словарь / Под общ. ред. акад. К.К.Арсеньева. Т.14. СПб.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, 1913. Стб.41)

А далее читаем в Словаре, чем же объяснялось подобное состояние сельского хозяйства?

«Причины современных голодовок не в сфере обмена, а в сфере производства хлеба, и вызываются прежде всего чрезвычайными колебаниями русских урожаев в связи с их низкой абсолютной величиной и недостаточным земельным обеспечением населения, что, в свою очередь, не даёт ему возможности накопить в урожайные годы денежные или хлебные запасы.

Несмотря даже на некоторый подъём абсолютных величин русских урожаев (за последние пятнадцать лет на 30%), они всё ещё остаются очень низкими по сравнению с западноевропейскими, а самый подъём урожайности происходит очень неравномерно: он значителен в Малороссии (на 42%) и на юго-западе (47%) и почти не сказывается в Поволжье, где крестьянские ржаные посевы дают для последнего десятилетия даже понижение урожаев.

Наряду с низкой урожайностью, одной из экономических предпосылок наших голодовок является недостаточная обеспеченность крестьян землёй. По известным расчётам Мареса в чернозёмной России 68% населения не получают с надельных земель достаточно хлеба для продовольствия даже в урожайные годы и вынуждены добывать продовольственные средства арендой земель и посторонними заработками.

По расчётам комиссии по оскудению центра, на 17% не хватает хлеба для продовольствия крестьянского населения. Какими бы другими источниками заработков ни располагало крестьянство, даже в среднеурожайные годы мы имеем в черноземных губерниях целые группы крестьянских дворов, которые находятся на границе продовольственной нужды, а опыт последней голодовки 1911 г. показал, что и в сравнительно многоземельных юго-восточных губерниях после двух обильных урожаев 1909 и 1910 гг. менее 1/3 хозяйств сумела сберечь хлебные запасы» (Там же. Стб.41–42.)

Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С.47, 158

О том какой трагедией оборачивался вывоз хлеба для российского крестьянства, писал в 1880 году известный агроном и публицист Александр Николаевич Энгельгардт:

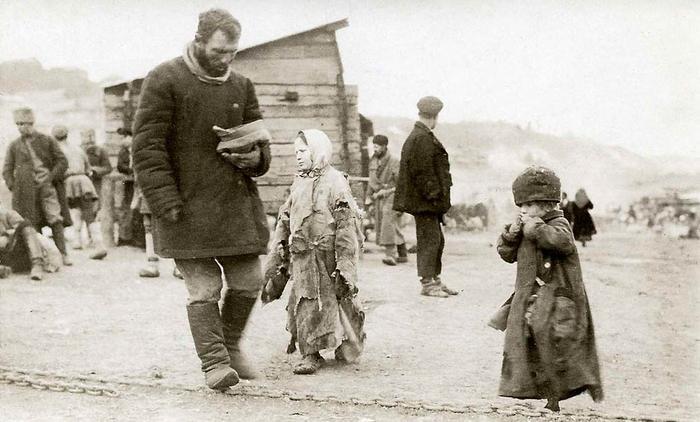

«Когда в прошедшем году все ликовали, радовались, что за границей неурожай, что требование на хлеб большое, что цены растут, что вывоз увеличивается, одни мужики не радовались, косо смотрели и на отправку хлеба к немцам, и на то, что массы лучшего хлеба пережигаются на вино.

Мужики всё надеялись, что запретят вывоз хлеба к немцам, запретят пережигать хлеб на вино. “Что ж это за порядки, — толковали в народе, — всё крестьянство покупает хлеб, а хлеб везут мимо нас к немцу. Цена хлебу дорогая, не подступиться, что ни на есть лучший хлеб пережигается на вино, а от вина-то всякое зло идёт”. Ну, конечно, мужик никакого понятия ни о кредитном рубле не имеет, ни о косвенных налогах.

Мужик не понимает, что хлеб нужно продавать немцу для того, чтобы получить деньги, а деньги нужны для того, чтобы платить проценты по долгам.

Мужик не понимает, что чем больше пьют вина, тем казне больше доходу, мужик думает, что денег можно наделать сколько угодно. Не понимает мужик ничего в финансах, но все-таки, должно быть, чует, что ему, пожалуй, и не было бы убытков, если б хлебушка не позволяли к немцу увозить да на вино пережигать. Мужик сер, да не чёрт у него ум съел.

Еще в октябрьской книжке “Отеч. записок” за прошлый год помещена статья, автор которой, на основании статистических данных, доказывал, что мы продаём хлеб не от избытка, что мы продаём за границу наш насущный хлеб, хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания.

Автор означенной статьи вычислил, что за вычетом из общей массы собираемого хлеба того количества, которое идёт на семена, отпускается за границу, пережигается на вино, у нас не остаётся достаточно хлеба для собственного продовольствия. Многих поразил этот вывод, многие не хотели верить, заподозревали верность цифр, верность сведений об урожаях, собираемых волостными правлениями и земскими управами.

Но, во-первых, известно, что наш народ часто голодает, да и вообще питается очень плохо и ест далеко не лучший хлеб, а во-вторых, выводы эти подтвердились: сначала несколько усиленный вывоз, потом недород в нынешнем году, и вот мы без хлеба, думаем уже не о вывозе, а о ввозе хлеба из-за границы.

В Поволжье голод. Цены на хлеб поднимаются непомерно, теперь, в ноябре, рожь уже 14 рублей за четверть, а что будет к весне, когда весь мужик станет покупать хлеб?..

Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не станут есть всякую дрянь. Лучшую, чистую рожь мы пережигаем на вино, а самую что ни на есть плохую рожь, с пухом, костерем, сивцом и всяким отбоем, получаемым при очистке ржи для винокурен — вот это ест уж мужик. Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он еще недоедает.

Если довольно хлеба в деревнях — едят по три раза; стало в хлебе умаление, хлебы коротки — едят по два раза, налегают больше на яровину, картофель, конопляную жмаку в хлеб прибавляют.

Конечно, желудок набит, но от плохой пищи народ худеет, болеет, ребята растут туже, совершенно подобно тому, как бывает с дурно содержимым скотом...

Имеют ли дети русского земледельца такую пищу, какая им нужна? Нет, нет и нет. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем кровь нашу, т.е. мужицких детей»

(Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М., 1956. С.363, 364, 366–367.)

Другой русский публицист, убеждённый монархист Михаил Осипович Меньшиков писал:

«Перестаньте, господа, обманывать себя и хитрить с действительностью! Неужели такие чисто зоологические обстоятельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры, у русского простонародья ничего не значат? Но они отражаются крайне выразительно на захудании человеческого типа в Великороссии, Белоруссии и Малороссии ... русский человек во множества мест охвачен измельчанием и вырождением, которое заставило на нашей памяти дважды понижать норму при приёме новобранцев на службу. Еще сто с небольшим лет назад самая высокорослая армия в Европе (суворовские “чудо-богатыри”), — теперешняя русская армия уже самая низкорослая, и ужасающий процент рекрутов приходится браковать для службы.

Неужели этот “зоологический” факт ничего не значит? Неужели ничего не значит наша постыдная, нигде в мире не встречаемая детская смертность, при которой огромное большинство живой народной массы не доживает до трети человеческого века?..» (Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С.47, 158)

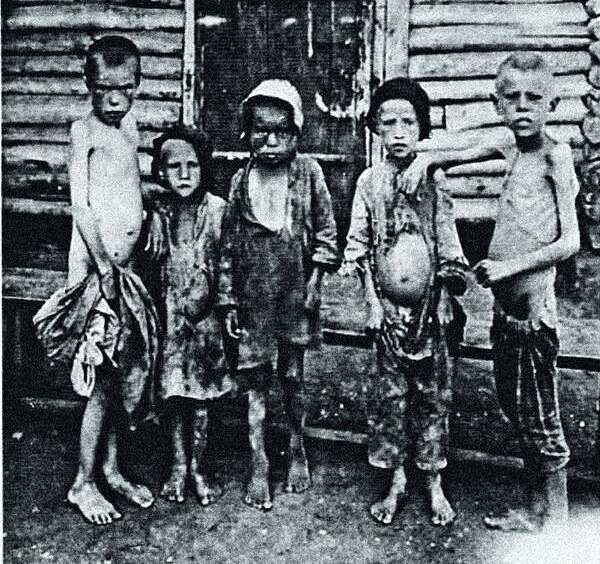

В самом деле, в конце XIX века в России до 5-летнего возраста доживало всего 550 из 1000 родившихся детей, тогда как в большинстве западноевропейских стран — более 700

(Прохоров Б.Б. Здоровье россиян за 100 лет // Человек. 2002. №2–3.)

Как отмечали современники: «Население, существующее впроголодь, а часто и просто голодающее, не может дать крепких детей, особенно если к этому прибавить те неблагоприятные условия, в каких, помимо недостатка питания, находится женщина в период беременности и вслед за нею»

(Соколов Д.А., Гребенщиков В.И. Смертность в России и борьба с ней. СПб., 1901. С.30.

Нищета, голодное детство, тяжёлый труд с 10-12 лет – всё это привело к ужасающей смертности детей: «… в 1905 г. из каждой 1000 умерших обеих полов в 50 губерниях Европейской России приходилось на детей до 5 лет 606,5 покойников, т.е. почти две трети (!!!). Из каждой 1000 покойников мужчин приходилось в этом же году на детей до 5 лет 625,9, из каждой 1000 умерших женщин - на девочек до 5 лет – 585,4. Другими словами, у нас в России умирает ежегодно громадный процент детей, не достигших даже 5-летнего возраста, - страшный факт, который не может не заставить нас задуматься над тем, в каких же тяжелых условиях живет российское население, если столь значительный процент покойников приходится на детей до 5 лет».

(Н.А. Рубакин «Россия в цифрах» (С-Петербург, издание 1912 года)

В заключение

Закончу статью цитатой писателя-эмигранта Ивана Солоневича (убеждённого монархиста, между прочим): «Таким образом, старо эмигрантские песенки о России, как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры, являются кустарно обработанной фальшивкой: да, были и шампанское, и икра, но — меньше, чем для одного процента населения страны. Основная масса этого населения жила на нищенском уровне».

(Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003. С.78.)

К этому остаётся добавить, что Россия поставляла хлеб в Европу по дешёвым ценам, то есть задарма, а крестьяне и дети в это время голодали. Так чем же гордятся современные либеральные «патриоты»?

Оценили 11 человек

13 кармы