Чтобы ответить на вопрос «Возможен ли СССР 2.0?» надо сперва ответить на вопрос «Что такое СССР?». И вот здесь, буквально с первого шага, в головах начинается броуновское движение: сталкиваются мысли, домыслы, клише, идеи, представления, цифры, реальные факты и выдуманные истории, а еще всплывают кадры из фильмов, сюжеты из книг и заявления разномастных «экспертов», преимущественно, либерального толка, потому именно они формировали повестку последние тридцать лет, а у них она щедро приправлена антисоветизмом. Картинка в голове всегда зависит от того, на какой информации вас взращивали.

У одних это сплошной негатив, за которым они не способны разглядеть ни гигантские стройки индустриализации, ни осознать историческую значимость победы советского народа в Великой Отечественной войне, ни оценить уровень развития советской науки, культуры, космонавтики, ядерной промышленности, а самое главное – понять исторический феномен появления в мире первого в истории человечества социалистического государства.

Другие, напротив, впадают в иную крайность, и в порыве ностальгического обожания забывают о том, что какими бы правильными не были идеи, но воплощают их люди. Страсти человеческие отменить нельзя и в той или иной мере присущи они каждому их нас. И именно они управляют человеком независимо от того, какой на дворе век и чем пашут землю: сохой или трактором. И чем выше государственный пост человека, тем масштабней последствия ошибки. Запущенный Хрущевым проект по «развенчанию культа личности Сталина» подрубил идеологический корень социализма и привел в итоге к разрушению СССР. От социализма духа, скатились в социализм брюха и страну потеряли (но это тема следующей статьи).

Сегодня поговорим о другом: СССР 2.0 как неизбежность?

Автор картины совесткий художник Самохвалов А.Н 1924, Фото Жанны Швыдкой с выставки

Задача: объединить под одной крышей народы

Ленин верил в мировую революцию и победу пролетариата над буржуазией. Неслучайно лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь», провозглашенный еще Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», впоследствии был написан на ленте, обрамляющей снопы колосьев герба СССР с символом земного шара в центре.

После победы Красной армии в Гражданской войне в 1920 году и разгрома международной военной интервенции, стремившейся обратить историю вспять и реставрировать капитализм в РСФСР, стало понятно, что молодое советское государство выстояло. Следующий шаг – объединить под одной крышей народы, населяющие страну и тех, кто готов присоединиться к советской России.

Большевики способны были дать народам национальную самобытность, культуру, образование, медицину и многое из того, чего не смог дать им царизм. Кроме того, опорой стало и то, что в стране уже была единая армия, устоявшиеся экономические связи и централизованное партийное руководство – действующие на местах партийные ячейки все равно подчинялись партийному аппарату в Москве.

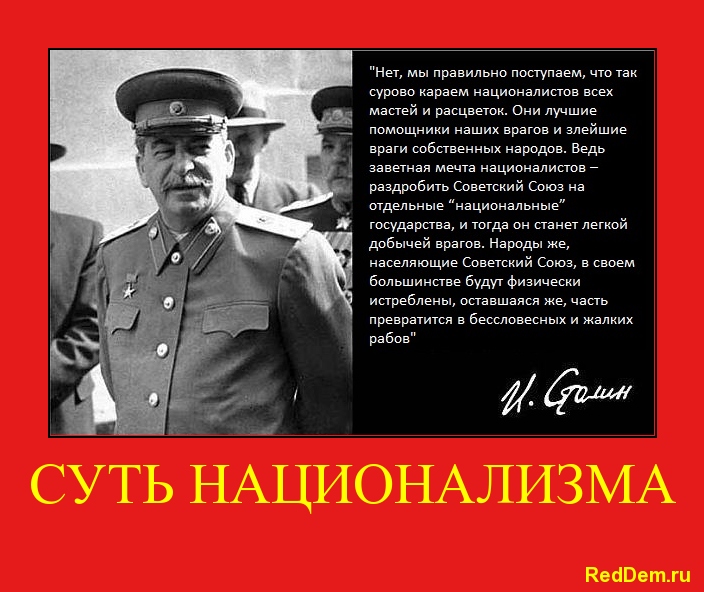

С августа 1922 года начала работать специальная комиссия, которая должна была определить общее будущее еще разобщенных советских республик. Председательствовал Иосиф Сталин — нарком по делам национальностей и генеральный секретарь ЦК РКП(б). План, разработанный под руководством Сталина, предполагал вступление независимых советских республик в состав РСФСР на правах автономий. К этому времени в стране по инициативе Сталина появились многочисленные национальные автономии, включая Татарскую, Башкирскую, Дагестанскую, Якутскую м др.

Тем не менее, реальность внесла коррективы. Приходилось считаться с тем, что за несколько лет хаоса периода Гражданской войны в Киеве, Тифлисе, Минске обозначилось стремление к суверенитету, полное уничтожение которого местные националисты восприняло бы как агрессию. Категорически против сталинского принципа автономизации выступили представители Грузии и Белоруссии, но особенно противились, националисты Украины, которые столько лет пытались создать отдельную республику.

Но самое главное, против идеи автономии выступил Ленин. Он предложил создать новый уровень федерации, в котором РСФСР будет формально иметь равные права с украинскими, белорусскими и другими республиками, имевшими к 1922 году независимый статус. Это касалось как автономных внутри РСФСР, так и будущих союзных.

Уже тогда Сталин понимал, с каким противодействием придется сталкиваться на местах, если дать республикам полную свободу, и желал, насколько возможно, укрепить рычаги власти. Поводом стал тбилисский инцидент в середине 1922 года. В грузинской столице, к удивлению Москвы, разрешили открыть филиал международного Османского банка, в уставном капитале которого крупными долями располагали Великобритания и Франция. Наркомат финансов РСФСР посчитал, что грузины договорились с иностранцами об участии в советской экономике через его голову, и заявил протест. В Тбилиси его отклонили. Там смотрели на вещи иначе: позволять западному капиталу работать в стране или нет, считали собственной прерогативой. Дело не ограничивалось частностями: в Грузии настаивали, что и в дальнейшем имеют право сохранить большинство атрибутов независимого государства. Аналогичные споры шли и с Украиной, во главе которой в то время стоял выходец из Болгарии Раковский, оказавшийся по стечению обстоятельств во главе Украины.

Почему Ленин выступил против плана автономизации Сталина?

Ленин был убежденным марксистом. Он верил в постепенное отмирание государства, считал эти игры тактическим компромиссом перед национальным самосознанием и верил в новые пролетарские революции и на Западе, и на Востоке. Главным для него было другое: во-первых, партийная дисциплина, которая станет стержнем Союза, во-вторых, опора на пролетариат, который, как считалось, един, независимо от кордонов и старорежимных предрассудков. Именно поэтому границы между республиками «нарезались» порой произвольно. Судьбу спорных территорий Ленин старался решать как можно быстрее, чтобы прекратить распри. К тому же, представители Грузии и Украины жаловались Ленину на Сталина, который, по их мнению, пытался ограничить их самостоятельность. Эти распри беспокоили Ильича, здоровье которого уже стало слабым.

Была у Ленина и другая причина. Он хотел, чтобы границы советской России расширялись и в нее вошли восточноевропейские страны, в том числе никогда не принадлежавших империи Романовых. Чтобы сделать такое объединение привлекательным, Ленин предлагал оставить вход и выход в него свободными и в качестве жертвы отказаться от самого слова Россия. Так появилось название Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии. Впоследствии от «хвостика» «Европы и Азии» отказались по идеологической причине: право вступить в будущий союз признавалось за всеми государствами на планете без исключений.

Существовал еще один очень важный аспект: стремление подтвердить, что большевики не сколачивают новую империю, как это было при царизме, а что народы других стран и республик сами тянуться к социалистическому союзу, что это их свободное волеизъявление. Значит, у них должно быть право на такое же свободное волеизъявление для выхода.

Конечно, мечтавший о мировой революции Ленин, вряд ли предполагал, что советские республики воспользуются предоставленным им правом выхода из СССР. Продавленное им решение стало миной замедленного действия, взорвавшейся 69 лет спустя.

Но тогда, в 1922 г. надо было быстрее запускать процесс. СССР воспринимался как модель будущего всемирного интернационала.

30 декабря 1922 года на политической карте мира появилось новое образование, которому было суждено сыграть одну из ключевых ролей в судьбах ХХ века, — СССР. Договор об образовании Союза был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов.

30 декабря 1922 года – дата рождения Союза Советских Социалистических республик.

Идеологию созидания рождает победитель

Если воспринимать СССР как добровольный союз с целью объединения народов разных национальностей, религий и культур, то СССР 2.0 вполне возможен.

Но… Дальше всплывает вопрос: «А ради чего народам объединяться?»

СССР был сцементирован единой советской идеологией. Именно к ней тянулись народы других республик и государств. Они приходили за социалистическими правами и свободами для каждого человека. Вместе они строили социализм, противостояли мировому натиску капитализма и шли к коммунизму. Социализм давал перспективу, которая наполняла жизнь каждого советского человека смыслом.

Существует ли у современной России то, что способно не только сцементировать наши народы, но стать магнитом для других?

Российское правительство наконец-то сформулировало наши традиционные духовно-нравственные ценности. Это уже хорошо. После тридцати лет болтания и следования в фарватере Запада, у нас появилась собственная опора и именно она не позволила нам скатиться до уровня «тысячаодногогендера» и прочей либеральной бесовщины.

Но смогут ли духовно-нравственные ценности стать объединяющей идеологией для СССР 2.0? Нет, не смогут. Этого недостаточно.

Борьба против чего-то объединяет народы лишь на время, а дальше – каждый сам по себе. На отрицании, на негативе ничего прочного не построить. На противопоставлении Западу далеко не уедешь. Украина, сделавшая ставку на идеологию противопоставления России и отрицания собственной истории – горький тому пример.

Нужна идеология созидания, прокладывающей путь в общее будущее.

Конечно, существуют другого типа союзы, как БРИКС, ШОС, СНГ и др. для решения каких-то конкретных задач, пускай даже пролонгированных во времени. Это не тот союз, когда один за всех и все за одного. Попытки Турции и Армении усидеть на всех стульях одновременно - тому подтверждение.

Как бы ни противилось российское правительство, создавать идеологию ему придется, если, конечно, Москва хочет претендовать на право голоса, объединяющего страны и народы. Идеология созидания рождается победителем.

А для этого Россия должна победить в противостоянии с коллективным Западом на Украине. Под крыло победителя народы сами потянутся. И вот здесь начнется уже совсем другая история - история СССР 2.0 как нового центра силы ради равновесия.

Жанна Швыдкая

Оценили 11 человек

20 кармы