22 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина

Величайший мыслитель

Поистине прав был М. Горький, утверждая, что «наука — нервная система эпохи», имея в виду ХХ век, главным событием которого стал Великий Октябрь.

Эта Горьковская формула не только образно и изящно, но глубоко и точно отображает действительность во всех её проявлениях. Буквальное значение слова «наука» — знание.

Однако далеко не всякое знание может рассматриваться как научное. Научное знание в подлинном смысле начинается только тогда, когда совокупность фактов осознаётся как закономерность. Если же эта совокупность фактов приводится в систему, становится элементом бытия «вполне и настоящим образом» (В.И. Ленин), то наука превращается в непосредственную производительную силу.

На заре революции Ленин призвал «взять всю науку» для построения нового общества, избавленного от социальной несправедливости. Думается, это было главным мотивом, побудившим юношу из далёкого Симбирска серьёзно заняться, помимо юриспруденции, философией, политэкономией и многими другими гуманитарными и не только науками. Ленин прекрасно овладел точными науками, а они начинаются там, где речь идёт о прочных неоспоримых эмпирически, то есть опытным путём, доказанных истинах.

Вместе с тем он обладал теоретическим мышлением, а этому научиться нельзя, только изучив готовые результаты какой-то одной (скажем, философской либо экономической) системы. Юноше следовало постичь всю историю движения человеческой мысли в её наиболее высоких — абстрактных — формах. Именно это, по всей вероятности, имел в виду Ленин, когда писал, что нельзя познать «Капитал» Маркса (с этим фундаментальным трудом Владимир Ульянов познакомился в 16 лет), не усвоив «Логики» Гегеля.

Точно так же нельзя глубоко проникнуть в «Логику» Гегеля, не изучив философию Шеллинга, Фихте, Канта, Фейербаха, Спинозы, Аристотеля, Платона, Сократа, Демокрита и Гераклита. И не усвоив всей истории мировой философской и общественной мысли, включая её отечественную составляющую.

При этом Ленин всегда исходил из того, что наука (в данном случае — философия и политическая экономия) несовместима с догматами, с застывшими и закостенелыми положениями. Научное (а также близко соприкасающееся с ним художественное) мышление, как творческая способность человека, устремляется туда, где пока ещё бессильны математика и эксперимент. Освоение мира в научных категориях (это доказано всем научным творчеством Ленина) предваряет (и облегчает) его последующее освоение с помощью формул, графиков и расчётов. Таким образом, наука призвана дополнять знание о мире. Она доводит его до целостности и дополняет знание не произвольно, субъективно, а на основе обобщения всей многотысячелетней деятельности мышления.

Здесь нельзя не подчеркнуть, что, взяв за основу своего научного творчества марксистскую теорию, построенную в логике синтеза диалектики и материализма, Ленин изначально руководствовался пониманием того нового целого, теорию которого создавал. Образ этого целого, а речь в данном случае идёт о социализме и коммунизме, постоянно витал в голове теоретика. На протяжении всей своей борьбы за создание новой, отличной от капитализма, социально-экономической организации российского общества В.И. Ленин постоянно сталкивался с утверждениями о неготовности России к переходу от капитализма к социализму и о том, что «социализм должен прийти из других стран, с более развитой промышленностью». Подобного мнения придерживался один из видных большевиков — А.И. Рыков. Ленин разъяснял ему, что «…это не так. Нельзя сказать, кто начнёт и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм… Далее тов. Рыков говорит, что переходного периода между капитализмом и социализмом нет. Это не так. Это разрыв с марксизмом».

Весьма показательной является одна из последних ленинских статей, написанная 16—17 января 1923 года «О нашей революции» по поводу записок Н. Суханова — меньшевика и по ленинской терминологии мелкобуржуазного демократа.

«Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски, — пишет Владимир Ильич. — Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно его революционной диалектики. Даже прямые указания Маркса на то, что в моменты революции требуется максимальная гибкость, ими абсолютно не поняты и даже не замечены…»

Развивая эту мысль, Ленин обращает внимание на особенности эволюции России и Европы в 1917 году: первое, что требуется учесть, — это связь революции с империалистической Первой мировой войной, которая придаёт революции «новые черты, или видоизменённые в зависимости именно от войны…». Второе — им (догматикам и педантам. — И.Б.) совершенно чужда всякая мысль о том, что при общих закономерностях развития всей мировой истории отдельные этапы её развития будут иметь «своеобразие либо формы, либо порядка этого развития».

И, обобщая опыт России, полученный ею в новых условиях, Ленин предсказывает: «Нашим европейским мещанам и не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция».

Так и случилось в Китае, Корее, Вьетнаме, на Кубе и т.д.

Следует отметить, что научно-теоретическая и практическая деятельность Ленина строго соответствовала методологии марксизма. Это относится к любой отрасли науки и к марксизму, который, после того как в него внёс свой научный вклад В.И. Ленин, стал заслуженно называться марксизмом-ленинизмом. К Ленину с полным основанием можно отнести слова, обращённые им самим к Марксу и Энгельсу:

«Применение материалистической диалектики к переработке всей политической экономии, с основания её, — к истории, к естествознанию, к философии, к политике и тактике рабочего класса, — вот что более всего интересует Маркса и Энгельса, вот в чём они вносят наиболее существенное и наиболее новое, вот в чём их гениальный шаг вперёд в истории революционной мысли».

Всё это означает, что ни Маркс, ни Энгельс, ни сам Ленин, ни тем более соратник и продолжатель его дела И.В. Сталин никогда не были оторванными от жизни абстрактными теоретиками. Они никогда не отрывались от практической, политической и идеологической борьбы и никогда не были узкими эмпириками. Практические вопросы они решали, опираясь на прочную и надёжную научную базу. В связи с этим Ленин специально подчёркивал, что «политическая линия марксизма… неразрывно связана с его философскими основами».

«Основную задачу тактики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания.., — подчёркивал Владимир Ильич. — При этом все классы и все страны рассматриваются… в движении (законы которого вытекают из экономических условий существования каждого класса). Движение в свою очередь рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании «эволюционистов», видящих лишь медленные изменения, а диалектически…».

Уже в ранних своих экономических и философских работах Ленин выступил как теоретик, мыслящий глубоко и нестандартно, знакомый с отечественной и европейской экономической и философской мыслью. В его трудах раскрывается методологическое знание материалистического понимания истории.

«Материалист, — заключает он, — …последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация даёт содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость».

Главным философским трудом В.И. Ленина обоснованно считается книга, написанная им в 39 лет и названная «Материализм и эмпириокритицизм» (1909).

В ней учёный проявил глубокие познания и эрудицию, продемонстрировал тщательную проработку фундаментальных философских понятий, таких как материя, сознание, истина, практика и др.

В этой своей работе он высказывает плодотворные идеи отражения как всеобщего свойства материи и качественной неисчерпаемости электрона применительно к физике. В ней же учёный устанавливает гносеологические (познавательные) причины философского кризиса физики начала ХХ века, что в будущем предопределило кардинальную ломку научных представлений о физических свойствах материи.

Вторым крупным философским трудом В.И. Ленина стал сборник его статей, конспектов произведений классиков мировой философии, замечаний на полях книг, написанных в 1914—1916 годах и опубликованных уже в советское время под названием «Философские тетради» (1929—1930 гг.). Главными здесь стали проблемы дальнейшей разработки теории диалектики.

Глубокие мысли высказывает Ленин о трактовке закона единства и борьбы противоположностей (а это, как мы знаем, ядро диалектики), об изложении теории диалектики по методу «Капитала» Маркса, о гносеологических корнях идеализма и метафизики.

Ленин был крупным философом, и здесь ему по праву принадлежит место рядом с Гегелем, Марксом и Энгельсом. Но он не был оторванным от жизни схоластиком. Его научные труды имели чётко выраженный выход в практику революционного преобразования общества на началах социальной справедливости, товарищества и «цивилизованного кооперирования» (объединения). В книге-сборнике И.В. Сталина «Вопросы ленинизма» ленинизм определяется как «марксизм эпохи империализма и пролетарской революции».

На протяжении всей своей борьбы сначала за подготовку социалистической революции в России, а затем и в ходе её осуществления Ленин не раз сталкивался с заявлениями о невозможности и неготовности перехода России от капитализма к социализму. Ему постоянно приходилось участвовать и в спорах о социализме в России (см. коллективную монографию «Социализм — творческая сила истории. Признаки в глобальных миропроцессах», изданную РУСО в 2024 году).

Эти теоретические споры разрешила практика, ставшая и на этот раз «критерием истины»: в России социалистическая революция свершилась. Тем самым была открыта эпоха перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе. И после России, но уже благодаря России, ставшей ключевым звеном в Союзе Советских Социалистических Республик, на социалистический путь развития стали и другие страны.

К сожалению, Владимир Ильич управлял Советской Россией трагически мало — всего неполных 5 лет. Но уже к 1922 году в стране был наведён порядок практически во всех жизненно важных сферах, создано абсолютное большинство управленческих структур (некоторые из них действуют и по сей день). В сложнейших условиях Гражданской войны Ленин проявил себя как гениальный тактик, стратег и провидец. За пятилетний срок он со своими соратниками смог восстановить разрушенное империалистической войной и интервенцией государство, собрать национально и религиозно разрозненные народы в единую созидательную человеческую общность.

Причём Ленин не только построил новое государство — он заложил концепцию (систему научных представлений) будущего.

В основу этой концепции была положена новая экономика, действительно ставшая «главной политикой» (Ленин) социалистического государства.

Напомню, что в известных ленинских работах «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», «Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина»

Ленин рассматривал экономическую политику как систему государственных мероприятий. Основная их идея, цель и средства её достижения определяются характером общественного строя, отношениями собственности. То есть в досоциалистических формациях и, разумеется, при капитализме эта политика осуществляется государством в интересах господствующего класса, а при социализме — в интересах всего общества.

Экономическую роль социалистического государства Ленин раскрыл в работах: «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (1919), «Государство и революция» (1917), «Очередные задачи Советской власти» (1918), «Наброски плана научно-технических работ» (1918), «Об едином хозяйственном плане» (1921), «О продовольственном налоге» (1921).

Экономические взгляды Ленина отличаются целостностью представлений об общественном развитии. Незыблемым для него остаётся марксистский тезис о первичности экономики по отношению к политике. Представляется, что суть ленинского подхода к политике выражена в следующих его словах: «В народной массе мы всё же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознаёт».

В уже упомянутой его работе «Очередные задачи Советской власти» и в статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» (1918), в ряде других работ Ленин предложил план строительства социалистической экономики. Главными задачами он считал: учиться управлять страной, введение строжайшего и повседневного учёта и контроля за производством и распределением продуктов, повышение производительности труда, обобществление производства на деле.

Им были разработаны важнейшие принципы социалистического хозяйствования: демократический централизм, планомерное руководство народным хозяйством, формирование новой дисциплины труда, широкое развитие соревнования и др.

При активном участии В.И. Ленина в 1919 году была подготовлена новая Программа РКП(б), принятая VIII съездом партии и определившая задачи на весь переходный от капитализма к социализму период. Решающее значение придавалось индустриализации страны и созданию материально-технической базы социализма.

Именно по инициативе В.И. Ленина была завершена работа по созданию плана ГОЭЛРО (электрификации всей России), который рассматривался в качестве «второй программы партии». В феврале 1921 года для её реализации был создан специальный орган — Госплан.

В 1921 году по инициативе и под руководством Ленина был осуществлён крутой и сложный переход от политики военного коммунизма к нэпу.

Новая экономическая политика (так её назвал сам инициатор) заложила прочную основу под союз рабочего класса с крестьянством — его беднейшими и средними слоями посредством использования товарно-денежного механизма и торговли. Оказалось, что подобного рода политика имеет международное значение. Её элементы активно используются сейчас, например, в КНР и СРВ.

Нельзя не отметить, что именно Ленину принадлежит заслуга создания основ политической экономии социализма.

Крупной вехой в становлении этой новой науки стала экономическая дискуссия, организованная ЦК партии в 1951 году по обсуждению макета учебника «Политическая экономия», итоги которой и подвёл И.В. Сталин в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). В результате дискуссии вышел в свет учебник (1954). В нём впервые было дано систематическое изложение политэкономии социализма. В науке прочно утвердилось положение об объективном характере экономических законов социализма, о законе планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и о действии закона стоимости при социализме.

Не углубляясь в эту проблему, обратим внимание лишь на то, что производственные отношения социализма образуют единую целостную систему, имеющую однотипное социально-экономическое содержание.

Все входящие в неё элементы (отношения), характерные для коммунистической формации в целом, а также свойственные лишь первой фазе коммунистического способа производства (то есть социализму), имеют единое содержание. Эта однотипность усиливается по мере достижения социализмом зрелых, наиболее развитых форм.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Допустив реставрацию в стране капитализма в его периферийной и отвратительно-олигархической форме, российское общество лишило себя возможности развивать экономику планомерно и эффективно, научно обосновывать народно-хозяйственную политику, устойчиво осваивать достижения современного научно-технического прогресса.

И тем самым ставить и решать главную задачу, которой, если следовать Ленину, является «положительная или созидательная работа налаживания чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей».

Как видим, вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом Ленин рассматривал народное хозяйство действительно как народное, то есть как единое целое, как хозяйство, основанное на общественной собственности и централизованном управлении.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Здесь надо отметить, что с извращением марксистско-ленинского учения об экономике социализма и сейчас выступают не только откровенные охранители буржуазного строя, но и представители левого и правого оппортунизма.

Для первых характерны отрицания объективных законов, крайний субъективизм в оценке социально-экономических процессов. Идеологи правого оппортунизма отрицают определяющую роль общенародной собственности и обожествляют принцип: «больше рынка — меньше государства».

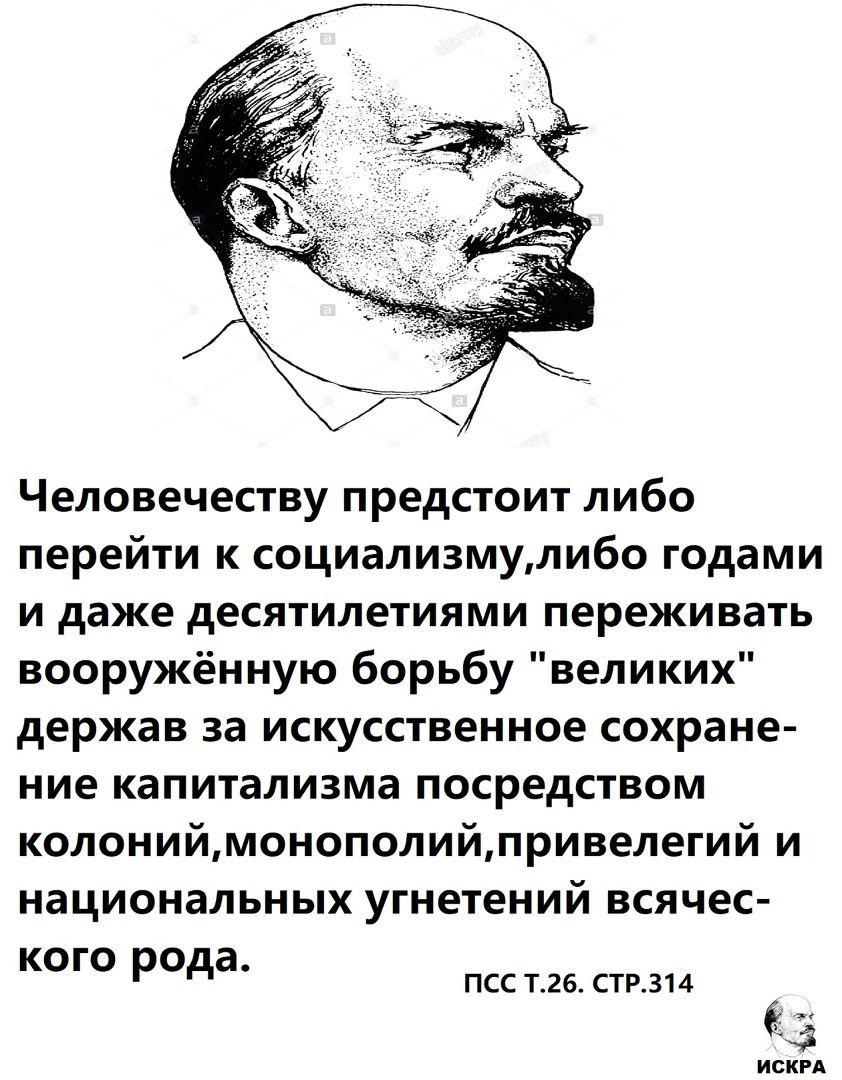

Капиталистические, как и все предшествующие им типы производственных отношений перестают стимулировать развитие производительных сил. В эпоху термоядерного сдерживания капитализм потерял свою единственную надежду на продление своего существования с помощью развязывания мировой бойни, как это не раз бывало в прошлом.

«Красный проект» Ленина, имеющий безукоризненное научное обоснование, должен стать выходом из того тупика, в который капитализм загнал мир.

Игорь БРАТИЩЕВ,

первый заместитель председателя ЦС РУСО,

доктор экономических наук,

профессор, академик РАЕН.

Источник: https://gazeta-pravda.ru/issue/44-31681-2223-aprelya-2025-goda/nashe-znane-sila-i-oruzhie/

Оценили 18 человек

28 кармы