Романовская Россия любого периода представляла собой как бы две России, разделённые огромной пропастью, правда на одной стороне пропасти было 1,5 % населения, на другой все остальные, одни имели всё, а другие были рабами с рождения, с детства познавшими тяжёлый труд и беспросветную бедность.

Только единицам из крестьянских детей удавалось получить хоть какое-то образование, в основной своей массе они с ранних лет вынуждены были трудиться и помогать своим семьям.

Крестьянская семья, конец XIX века. Фото из открытого доступа.

Материалы прессы 1896 год

О том как жила Россия конца XIX века достаточно красноречиво сообщает пресса того периода, правда достаточно однобоко, освещая жизнь богатой романовской России.

Май 1896 года. «Официозы обеих столиц - "Санкт-Петербургские ведомости", "Московские ведомости" со всеми мельчайшими подробностями и реалиями, с трепетом верноподданничества, с подобострастным восторгом газеты освещали коронование Николая II, подготовку, пышные декорации, иллюминацию в пятьсот тысяч огней, вплоть до меню обеда.

А меню это было следующее:

Суп из черепахи.

Рыба-соль.

Филей с кореньями.

Холодное из рябчиков и гусиной печенки.

Жаркое - индейка, молодые цыплята.

Цветная капуста и стручки.

Горячий ананас с фруктами.

Мороженое".

Однако есть и небольшая заметка, омрачающая коронацию последнего русского царя – сообщение о трагедии на Ходынке

«Сегодня, 18(26) мая, задолго до начала народного праздника, толпа в несколько сот тысяч двинулась так стремительно к месту раздачи угощения на Ходынском поле, что стихийною силой своей смяло сотни людей».

Зато потом идёт описание бала во французском посольстве: «небывалый по красоте, роскоши и оживлению... На память об этом бале всем дамам были розданы букеты цветов, привезенные из Франции, чудесные веера, которые были перевязаны лентами национальных цветов».

Однако всё же горькие отклики о трагедии на Ходынке прорываются в печать:

«На Ваганьковском кладбище, где в настоящее время собраны все трупы погибших, - не поддающаяся описанию картина.

Все кладбище полно народа, пришедшего из разных мест, чтобы среди трупов отыскать своих родных. Вдоль ограды тянется бесконечною массой народ, ожидающий впуска на кладбище. Узнанные родными тела выдаются им или, по их желанию, погребаются тут же».

А вот оценка Льва Толстого о происходящем: «Устраивается ужасающая по своей нелепости, безумной трате денег коронация? Происходят от презрения к народу и наглости властителей страшные бедствия погибели тысячи людей, на которые устроители ее смотрят как на маленькое омрачение торжеств».

Александр Беляков о своём детстве

Все эти цитаты позаимствованы из книги знаменитого штурмана Белякова Александра Васильевича «В полёт сквозь годы», который вместе с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым совершил беспосадочный перелёт Москва-Северный полюс- Ванкувер (США).

Александр Беляков, Чкалов, Байдуков на серии почтовых марок (СССР 1938) Фото из открытого доступа

Алесандр родился в 1897 году в селе Беззубово под Москвой в семье сельского учителя Василия Григорьевича Белякова. Собственно, это была не должность учителя, а что-то вроде помощника. По окончании учебного года начинались поиски работы, подработки. Денег едва хватало на пропитание, поэтому Василию приходилось подрабатывать переписчиком Всероссийской переписи населения, но это давало ему возможность узнавать больше о жизни крестьян.

В его записной книжке стали появляться горестные заметки о бедности и своих трудноразрешимых проблемах

"Месяц назад я не позволял себе думать, чтобы мне не дали места: оно уже обещано было еще в прошлом году. Но теперь приходится подумать о борьбе за существование в будущем году".

Их семья состояла из пяти человек: мать отец и трое детей, все жили в одной комнате, держали корову Бурению. Летом за небольшую плату им выделяли поляну, где они заготавливали сено на всю зиму.

Александр с братьями и отцом научились не только косить, но и рыбачить, и охотиться, и собирать грибы с ягодами.

«Так в раннем детстве я познал всю тяжесть и прелесть великого крестьянского труда. Земля в наших краях не могла прокормить крестьянскую семью. Нужен был какой-то дополнительный промысел. Поэтому и было распространено в деревнях Богородского уезда надомное ткачество».

То есть, получается, что просто ведение сельского хозяйства не могло прокормить семью. Это село выручал промысел.

Жалованье у сельского учителя было 25 рублей в месяц.

«Вот средние цены на продукты: - мясо 1 фунт - 15 копеек, - хлеб (черный) 1 фунт - 2 копейки, - яйца 1 десяток - 21 копейка, - молоко 1 бутылка - 5 копеек.

Было подсчитано, что для нормального питания одного человека в год (с сахаром и чаем, но без белого хлеба) требуется 128 рублей 7 копеек, а средний расход на одежду в год составляет 148 рублей 93 копейки. Всего в год 277 рублей. Это на одного человека. А как же семья?

Годовой заработок учителя даже с приплатой губернского земства не превышал 300 рублей. И мы едва сводили концы с концами».

Материальные долги постоянно преследовали семью Беляковых. Александр в своей книге приводит одну из записей своей матери

«26 марта мы решили писать расходы и приход. Нам почему-то кажется, что у нас уходят деньги на ненужные вещи. Проживаем денег много, но ничего не купили, чтобы было видно и теперь.

Кроме долгу ничего нет. 140 рублей долгу - это просто ужас, и когда это все будет уплачено и вздохнешь свободно? Вася дуется больше меня и тоже повторяет: "Черт знает, когда это кончится».

Но при всех имеющихся долгах Василий всегда покупал газеты и журнал «Нива», и они всей семьёй читали. Василий обучил своих детей грамоте и когда Александр в 1905 году пришёл в начальную школу, то попал сразу во второе отделение и через два года закончил начальную школу.

Отец, при всём бедственном положении семьи, настаивал на дальнейшей учёбе Александра, но средних учебных заведений в ближайшей округе не было. Василия выручил старинный приятель семьи Иван Алексеевич Масляников, который получил место преподавателя в Рязанской гимназии и согласился взять Александра на воспитание. Так для будущего лётчика-испытателя открылась дорога к образованию.

Но, как мы понимаем, это было скорее исключение из правил.

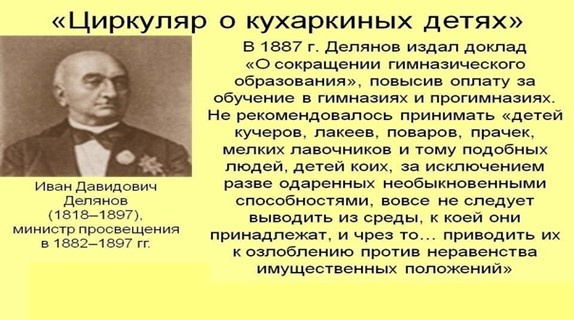

Справка «Циркуляр о кухаркиных детях» 1887

Ограничил поступления в гимназии детей из низших слоёв общества.

Детский труд был выгоден собственникам предприятий

В основной своей массе крестьянские дети вынуждены были идти на подработки в город, где они становились подмастерьями или шли работать на производство. Детский труд был выгоден из-за низкой оплаты и очень популярен во многих отраслях промышленности.

Детский труд. Фото из открытого доступа

Для примера, в металлообработке на каждую тысячу рабочих приходилось 11 детей в возрасте 12-15 лет, а вот на фруктовых, виноградных, водочных заводах детей уже было 40, на табачных фабриках – 69, спичечных – 141.

С этой же целью были созданы и сиротские дома, как стабильный источник дешёвой рабочей силы.

Нанимать детей на работу было выгодно — в среднем им платили в три раза меньше, чем взрослым. Если тот получал на прядильной и ткацкой мануфактуре 15 рублей в месяц, то подросток — всего 5. За обработку льна детям платили от 4 до 6 рублей в месяц. Средней зарплатой для взрослого считалось 18, но жалованье ребенка редко составляло выше семи рублей.

«В квасильне, где более всего работают дети от семи лет, у здорового и непривыкшего человека через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издаёт квасящийся уголь.

В костопальне дети от семи лет (работающие по двенадцать часов) ходят и распластывают горячую крупку, от которой пыль покрывает их с головы до ног. В прачечной — девочки от четырнадцати лет, совершенно голые, моют грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой лопается у них кожа на теле»

К. А. Пажитнов «Положение рабочего класса в России» (1906 г )

Неудивительно, что на врачей состояние здоровья малолетних работников производило гнетущее впечатление: «Таких лиц воскового цвета с глубоко впавшими глазами и совершенно синими под глазницами вы нигде больше не встретите», — писал врач-инспектор Гвоздев, обрисовывая ситуацию на мелких фабриках.

На фоне высокой детской смертности подобное положение дел настораживало, это вынудило государственный аппарат издать в 1882 году закон, ограничивающий эксплуатацию детского труда - «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах»

В нем было следующее:

«Запрещалось принимать на работу детей, не достигших возраста 12 лет;

Рабочее время подростков (12-15 лет) было ограничено до 8-и часов в сутки;

Запрещалась также ночная работа с 21-о вечера до 5-и часов утра;

Дети не могли трудиться «в воскресные и высокоторжественные дни»;

Запрещалось использовать детский труд на вредных производствах»

По понятным причинам этот закон вызвал протест и негодование у промышленников. Под их давлением в 1890-м был принят другой закон:

«Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах и о распространении правил о работе и обучении малолетних на ремесленные заведения»

В нём несовершеннолетним работникам вернули обратно девятичасовой рабочий день, на некоторых видах производства, например на стеклянных фабриках, было разрешено ставить подростков и на ночные смены.

В Советской России и в СССР труд детей был законодательно закреплён.

Постановление Народного Комиссариата Труда.О применении труда малолетних 1919 год

Постановлением были закреплены правила о труде малолетних (до 16 лет)

1. Прием на работу, а равно и регистрация в отделах распределения рабочей силы малолетних до 16 лет не допускаются.

Примечание. В исключительных случаях могут регистрироваться малолетние, начиная с 14 лет, когда острая материальная нужда и невозможность обеспечения малолетнего органами социального обеспечения и Народного Комиссариата Просвещения будут удостоверены местным инспектором труда.

2. Малолетние до 14‑летнего возраста подлежат снятию с работ с одновременным размещением их по общим и профессиональным школам и соответственным обеспечением их.

3. Уже работающие малолетние от 14 до 16 лет могут быть оставляемы на работе, за исключением подземной, когда немедленное снятие их по местным условиям может вызвать расстройство в производстве или затруднено невозможностью немедленно в достаточной мере обеспечить их.

4. Снятие малолетних с работы проводится планомерно под общим руководством местного инспектора труда совместно с соответствующим профессиональным союзом.

Оставление на работе малолетних от 14 до 16 лет возможно лишь с разрешения инспектора труда.

5. Работа малолетних от 14 до 16 лет, оставляемых с разрешения инспектора на работе, не должна превышать 4 часов в сутки.

6. 4‑часовая работа малолетних оплачивается как полный рабочий день подростка.

Подписал: Народный Комиссар Труда В. Шмидт.

Распубликовано в № 143 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 3 июля 1919 года.

В заключение

Некоторые мне возразят, мол и в Советском Союзе дети работали. Такого не было.

Летом дети отдыхали в бесплатных пионерских лагерях. Ну а если кто-то из родителей заставлял детей работать, были и такие, то они их просто лишали счастливого пионерского детства.

А что касается картошки и свёклы, то посылали только 7 и 8 классы и для нас это была романтика. Вечера у костра с печёной картошкой и песнями под гитару.

В 9 и 10 классах нас на картошку не отправляли, и мы вынуждены были весь сентябрь сидеть за учебниками.

Каждое утро мы с завистью смотрели, как семи и восьмиклассников сажают в машины (это были открытые бортовые машины с лавками) и с песнями они отправлялись за 12 км в ближайший колхоз. Это было незабываемое время.

Оценили 6 человек

10 кармы