ЛЕТАЮЩИЕ БОЕВЫЕ РОБОТЫ - ДРОНЫ - НЫНЧЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫ И ПРИВЫЧНЫ. ОНИ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛИТИКИ - ПОХОЖЕ, ЧТО ИМЕННО НА НИХ США НАМЕРЕНЫ ВОЗЛОЖИТЬ ОСНОВНУЮ ТЯЖЕСТЬ БОРЬБЫ С ВОЙСКАМИ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА ИРАКА И ЛЕВАНТА. НУ А РОБОТЫ НАЗЕМНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНО МАЛОРАЗВИТЫ И ПРЕБЫВАЮТ НА СТАДИИ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ. ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОСМОТРИМ, ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ В АРМИЯХ И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ ИНЖЕНЕРЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РОБОТ ВСТАНЕТ В ПЕХОТНЫЙ СТРОЙ ПОЛНОЦЕННЫМ БОЙЦОМ.

Немецкая сухопутная самоходная мина Goliath времен Второй мировой с проводным управлением

Немецкая сухопутная самоходная мина Goliath времен Второй мировой с проводным управлением

Прежде всего, отметим, что у наземных роботов позади достаточно длинный путь. 17 декабря этого года в нашей стране можно отмечать славный юбилей. Именно в этот день 75 лет назад на Финской войне впервые были применены наземные роботы. 17 декабря 1939 года, поддерживая наступление 123-й стрелковой дивизии, три танка ТТ-26 пошли в бой на дистанционном управлении. Они входили в 217~й танковый батальон (насчитывавший тридцать три телеуправляемых танка и танк управления), находившийся на фронте с 10 декабря 1939-го по 18 февраля 1940 года.

Машины эти использовались для того, чтобы заставить огневые точки противника демаскировать себя огнем. Шли перед обычными танками, с экипажем, принимая на себя первый вал огня. Их — впрочем безуспешно — пытались использовать для подрыва долговременных огневых точек линии Маннергейма. Впрочем, чудес не бывает — возможности конструкторов того времени были ограничены доступными технологиями, вакуумными электронными лампами, электромеханическими реле и сельсинами. Да и отработка специальной тактики для любого нового оружия занимает время.

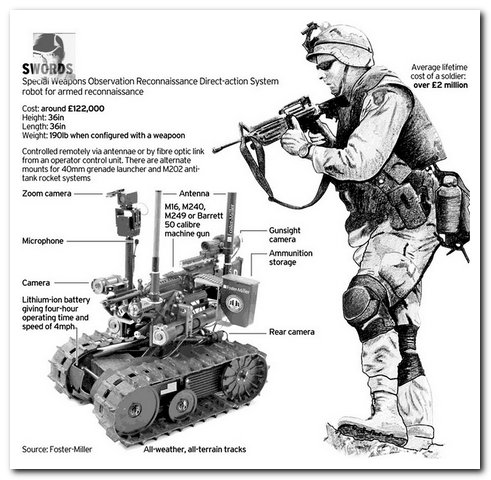

Своеобразные «наследники» телеуправляемых танков ТТ-26 — гусеничные машины без экипажа — встречаются среди боевых роботов и сейчас. К примеру, это робот SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System). Выпускается он американской компанией QinetiQ. Дистанционное управление двоякое — или по радио, как было у ТТ-26, или по кабелю, как у германских танкеток-камикадзе, практически самдвижущихся фугасов Goliath, отметившихся на Курской дуге.

Конечно, оптоволокно SWORDS - не чета нацистским проводам. Пропускная способность его на несколько порядков выше, так что оно снабжает оператора куда большими объемами информации, чем телетанки Второй мировой, за которыми приходилось наблюдать визуально (как современный мальчик, запускающий радиоуправляемую машинку). Современные «толстые» каналы связи в сочетании с компактными и дешевыми камерами (условно говоря, веб-камера с любого компьютерного рынка, но в защищенном исполнении) позволяют ему передавать с борта цветное или черно-белое изображение в дневном, ночном (с усилением видимого света) или тепловизионном режимах.

А находящийся в укрытии оператор глядит на телеэкран «сточки зрения танка» и управляет машиной и размещенным на ней оружием, автоматической винтовкой или пулеметом. (Заметим, что давнишние ТТ-26 имели 45-мм пушку, хоть и с весьма скромными — ограничения тогдашней технологии — возможностями управления ею.) Так что современная машина от QinetiQ — ни в коем случае не замена полноценной бронетехники, а некая бронированная версия пехотинца.

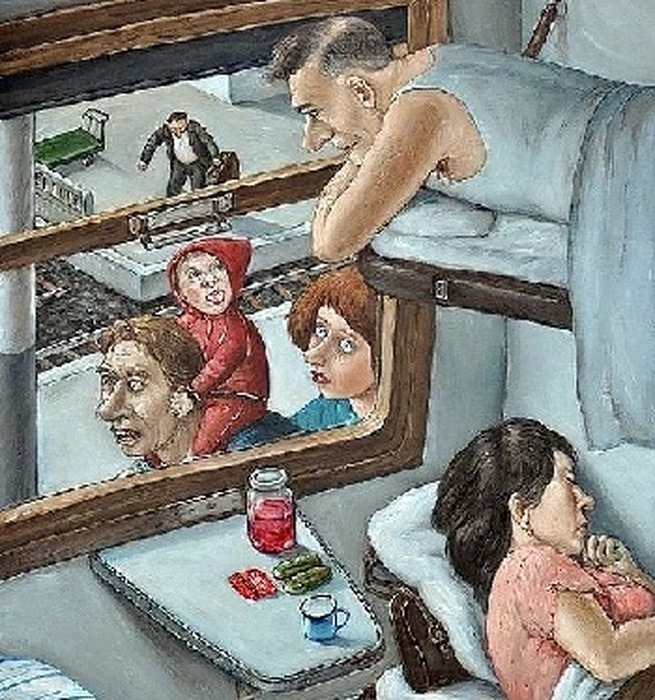

В Афганистане роботы призваны прежде всего сохранить жизнь воюющим там пехотинцам, а не победить противника

В Афганистане роботы призваны прежде всего сохранить жизнь воюющим там пехотинцам, а не победить противника

Ну а зачем в армиях Первого мира нужен маленький телетанк? Был когда-то в европейских армиях, во времена после Первой мировой, прилив энтузиазма в области танкеток. Французский генерал Этьенн и примкнувший к нему английский танковый теоретик Фуллер мечтали о «роях бронированных застрельщиков», пытались дать каждому пехотинцу панцирь, снабженный для удобства транспортировки мотором и гусеницами. Правда, надежды эти не сбылись — танкетки не обладали ни броней и огневой мощностью полноценного танка, ни подвижностью стрелка.

То есть сейчас армии богатых стран закупают гусеничных малогабаритных роботов не потому, что они способны полноценно заменить живого солдата-пехотинца, а из-за того, что они способны в ряде случаев спасти ему жизнь. Примерно в тех же случаях, в которых использовались когда-то ТТ-26. Принять на себя огонь стрелка, засевшего в укрытии, и заставить демаскировать себя. Доставить к этому самому укрытию саперный фугас. Разминировать самодельное взрывное устройство, причиняющее немало бед войскам НАТО на Среднем Востоке.

Закупают этих роботов потому, что здесь вступает в свои права экономика. В начале производства лет шесть назад Foster-Miller поставляла SWORDS Пентагону по $230 тысяч за штуку и обещала при массовом производстве снизить цену до $150 тысяч (ну уж никак не больше $180 тысяч). Ну а курс молодого бойца в армии США обходится налогоплательщику в $50-100 тысяч на каждого новобранца. Продвинутая тренировка пехотинца или танкиста обходится бюджету еще от ста до двухсот тысяч долларов. А еще нужны обмундирование, включая средства индивидуальной защиты, питание, жалованье, страховка. Кроме того, существует и гигантский бюджет Министерства по делам ветеранов, обеспечивающего бывших военнослужащих и членов их семей пенсиями, социальными пособиями, медицинским обслуживанием и почетными — с флагом и горнистом — похоронами. (Идти на военную службу с ее скромными зарплатами американцев в большой степени мотивирует именно система льгот, особенно медицинских.) От всех этих расходов и способен избавить бюджет робот.

Эта картинка, опубликованная компанией Foster-Miller, информирует, что стоимость «жизненного цикла» пехотинца составляет £2 млн. тогда как атакующий робот SWORDS при всех достоинствах обходится в £122 тыс.

Ну а зачем вообще нужны в современной войне наземные роботы? Дроны ведь себя уже прекрасно зарекомендовали. Может быть, после появления их в достаточно широком разнообразии, от тяжелых стратегических машин до «насекомых», и при условии массового производства, резко снижающего стоимость отдельного образца и значительно упрощающего решение задач логистики и технического обслуживания, они способны решить вообще все задачи? Сделать войну полностью бесконтактной?

ВСЕ ТОЧКИ НАД «И» РАССТАВЛЯЕТ ЛИШЬ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА И НАСТОЯЩАЯ ПОБЕДА В НЕЙ

Идея глобальной воздушной войны, решающей все проблемы продолжения политики насильственными средствами, отнюдь не нова. Если не принимать во внимание изданный в 1908 году роман Герберта Уэллса «Война в воздухе», а ограничиться только работами профессиональных военных, то она была выдвинута в 1921 году итальянским генералом Джулио Дуэ в книге «Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны». Однако Вторая мировая показала: несмотря на массированные стратегические бомбардировки, войну завершили сухопутные фронты, взявшие Берлин и разгромившие Квантунскую армию.

Абсолютное превосходство в воздухе не принесло победы войскам США ни в Корейской (сведенной вничью), ни во Вьетнамской (проигранной вдребезги) войнах. Но, может быть, теперь будет по-иному? Новые конструкционные материалы, появление развитой цифровой техники управления — проекция на военную технику глобальной «информационной революции»? Как дать ответ на этот вопрос?

Критерием истины, как известно, может служить лишь практика. В кабинетной тиши можно навыдумывать многое. И на демонстрационном полигоне комиссию заказчика — особенно имея в виду предстоящий банкет, а в длительной перспективе устройство в совет директоров пентагоновского подрядчика — убедить можно во многом. Но все точки над «и» расставляет лишь настоящая война и настоящая победа в ней (которой, по словам Уинстона Черчилля, альтернативы не существует).

Подходящая война как раз и есть под рукой. Это события в Ираке. Вторжение США в эту страну и последовавшая оккупация, происходившие с 2003 по 2011 год, являются одним из самых дорогих мероприятий, осуществленных человечеством. По мнению нобелевского лауреата по экономике, главного экономиста Всемирного банка Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz), прямые и косвенные потери от этой войны будут стоить народам мира 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придется на долю вашингтонского бюджета, а за остальное заплатит остальной мир.

Забавно сравнить эти расходы со стоимостью высадки человека на Луну — согласно Стиву Гарберу (Steve Garber), куратору сайта об истории НАСА, окончательная стоимость программы «Аполлон» была от 20 до 25,4 миллиардов долларов США 1969 года, что приблизительно равняется 136 миллиардов в долларах 2005 года. Разница колоссальная! Но каковы же были последствия Иракской войны американцев?

При всем совершенство современных летающих атакующих дронов они не могут решить задачу по захвату и удержанию наземных территорий

При всем совершенство современных летающих атакующих дронов они не могут решить задачу по захвату и удержанию наземных территорий

А свелись они к тому, что подразделения армии Исламского государства Ирака и Леванта летом 2014 года под знаменем Пророка победным маршем прошли по суннитским провинциям Ирака, громя подготовленную и обученную США правительственную армию Ирака, занимая города и захватывая в виде трофеев массу оружия. Сотни тысяч человек пустились в бегство... Эффект тем более поразителен, что отряды исламского государства, располагающие старыми автоматами и пулеметами в виде совсем древних, времен Великой Отечественной, пулеметами ДШК, установленными на пикапы, установили контроль над третью Ирака и четвертью Сирии, провозгласив там Халифат. Под контролем ИГИЛ оказались гидроэлектростанции Тигра и Евфрата, нефтеносная провинция Сирии Дэйр-эз-Зор. Экспорт углеводородов способен приносить Исламскому государству ежегодно миллиард долларов.

РУЧНАЯ РАБОТА

Почему пехота столь эффективна?

Не вдаваясь в детали общевойсковой тактики, отметим главное. Самолет в небе — высококонтрастная цель (не¬смотря на маскировку и технологии «невидимости»). Спрятаться в облака можно было во Второй мировой, локаторы этот трюк устранили если не в Корейскую, то во Вьетнамскую.

А к услугам пехотинца весь наземный рельеф как естественной, так и рукот¬ворной природы. Он может спря-таться от противника за валуном или за углом дома. Листва леса укроет его от воздушного наблюдения.

Воздушные удары США ситуацию сами по себе изменить не смогли. Для того, чтобы к концу августа наладить какое-никакое противодействие силам И ГИЛ, пришлось сформировать крайне неоднородную коалицию, в которую кроме обломков правительственных войск Ирака входят и «пешмерга» (по-курдски — «идущие на смерть»), воинские формирования курдов, чей сепаратизм был издревле кошмаром для всех средневосточных государств, и регулярные части Сирии, президента которой в конце прошлого года Запад позиционировал как олицетворение всех пороков. Столь странная коалиция понадобилась потому, что и в двадцать первом веке воевать без пехоты нельзя. Пехота, способная эффективно занимать населенные пункты и удерживать их, воевать в лесу(пресловутая «зеленка») и в горах, по-прежнему остается тактическим средством непревзойденной эффективности и гибкости.

И пехоте Исламского государства не смогли противостоять правительственные войска Ирака, обученные лучшими западными специалистами, оснащенные широко разрекламированными бронемашинами Stryker от General Dynamics Land Systems и полноценной армейской авиацией... Вот такой урок, преподнесенный высокотехнологическому третьему тысячелетию!

Так что без пехотинца невозможно решить задачу очистки (зачистки, как принято нынче говорить) занятой территории от пехоты и парамилитарных формирований противника. Без пехоты невозможно поддерживать порядок в оккупированном населенном пункте. Теоретически возможный рой киберпчел, инспектирующий территории и объемы, распознающий и уничтожающий враждебные объекты, пока находится за гранью доступных технологий, прежде всего по проблемам бортовой энергетики...

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Что обеспечивает пехоте живучесть? Например, самолет легкоуязвим. Несколько листов титана пробиваются уже 30-мм снарядом. Но пехота живуча даже по сравнению с бронетехникой. Защиту танка — более метра в эквиваленте гомогенной плиты во фронтальной проекции — не сравнить с кевларовой тканью и полиэтиленовыми пластинами бронежилетов пехотинца. Зато пехотинец может спрятаться за рельефом или зданиями, защитив себя метрами железобетона и грунта. Забиться в окопы (еще в Германскую узнали, что ведро пота сохраняет кружку крови) и щели. Выбрав удобный момент, ударить бронемашину в уязвимое место.

Но пехотинец в армиях Первого мира дорог. И совсем не хочет умирать — поэтому-то и понадобились янки «идущие на смерть» курды из «пешмерги». А независимости от поставщиков «живой силы» хочется.

А для этого неплохо бы заменить пехотинца на робота. Но возможности таких машинок как SWORDS ограничены. И гусеничный движитель уступает по проходимости и гибкости человеческим ногам. И полноценным автоматом — самодействующим механизмом — он не является, будучи всего лишь телеуправляемым инструментом.

Поэтому-то и оказалось неизбежным обращение создателей наземных боевых машин к бионике, копированию «конструкторских решений», найденных живой природой и отработанных в процессе эволюции. И развитие тут идет по двум ветвям — разработка и внедрение присутствующих в природе механизмов движения (стопоходящих и ползающих), и схем управления роботами, моделирующих работу нейронных сетей живых организмов.

Наиболее известны в настоящее время ходячие роботы от инженерной компании Boston Dynamics. Их видели все, кто в минимальной степени интересуется современными технологиями. Эти машины вот уже несколько лет гуляют по страницам научно-популярных журналов и по телевизионным программам такого же профиля, чаще воспринимаемые как забавные механические игрушки, демонстраторы технологий. Но не следует забывать, что истребители и бомбардировщики Мессершмитта и иных машин, веселивших собиравшуюся на авиашоу публику.

Тот факт, что Boston Dynamics была создана после завершения первой Холодной войны — в 1992 году — учеными из Массачусетского технологического института, обманывать не должно ни в какой степени. Это типичная компания военно-промышленного комплекса. Первоначально она работала по заказам Naval Air Warfare Center Training Systems Division (NAWCTSD), Учебного центра авиации ВМС США, занимаясь заменой учебных роликов на интерактивные компьютерные программы (мы же указывали выше, сколь дорога подготовка пехотинца — а пилот или авиатехник несопоставимо дороже!). Ну а по мере развития технологий, по мере того, как появилась возможность замены человека «железом», она занялась робототехникой. И не должен вводить в заблуждение факт, что теперь собственником ее является компьютерный гигант Google — бизнес Первого мира связан с военными машинами государств еще со времен Ост-Индских компаний....

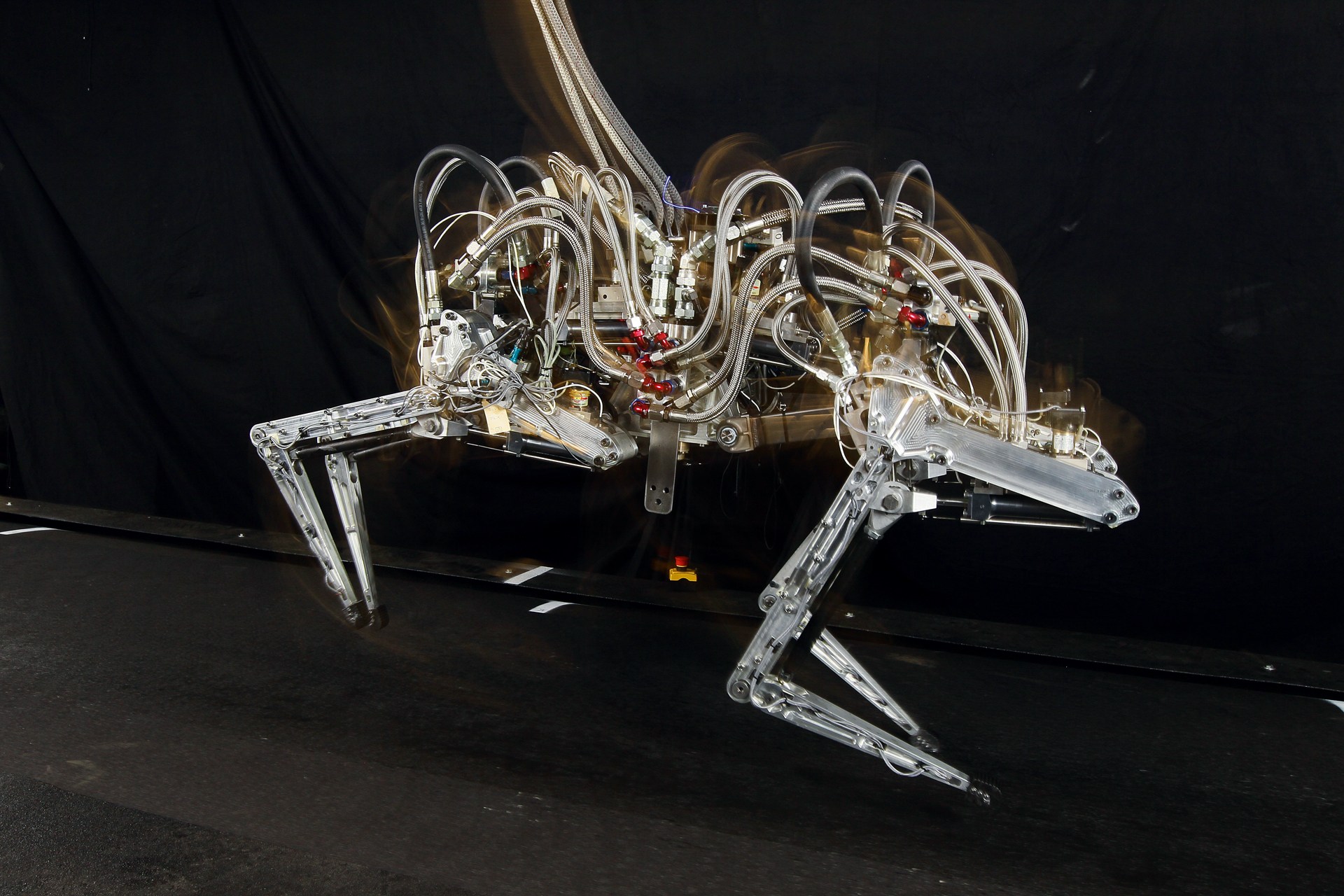

Дебютом Boston Dynamics в области «бионической» робототехники стал четырехногий робот BigDog, выпущенный в 2005 году. Эта «Большая Собака» действительно большая: длина робота составляет 0,91 метра, высота 0,76 метра, вес 110 килограммов. В настоящее время его модификации способны передвигаться по труднопроходимой местности со скоростью 6,4 км в час, перевозить 154 кг груза и подниматься под углом в 35 градусов.

Возможность движения робота BigDog по пересеченной местности обеспечивается органами равновесия на базе лазерного гироскопа, бинокулярным зрением и целым набором всевозможных сенсоров. Ведь «Большой Собаке» необходимо распознать, куда ставить ногу в буреломе и как удерживать равновесие на льду. Да и удержать равновесие при боковом ударе — задача непростая, слишком много степеней свободы, ненадежное сцепление лап с грунтом...

Силовая часть робота ВigDog довольно архаична. Энергией его обеспечивает одноцилиндровый двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Лапы в действие приводятся гидравлическими двигателями (по четыре на каждую, всего шестнадцать). То есть в современнейшем роботе конструкторские решения — начала прошлого века, когда двухтактные моторы поднимали в небо первые аэропланы, а гидравлика ворочала башни додредноутных броненосцев.

Тем из читателей, кому придется решать задачи создания нетрадиционных механизмов, в том числе и стопоходящих, порекомендуем уникальный отечественный труд академика Ивана Ивановича Артоболевского (1905-1977 гг.) «Механизмы в современной технике». Этот семитомник представляет собой подлинную энциклопедию известных механизмов и их приложений.

Практическое применение существующих прототипов роботов BigDog просматривается с трудом. Картинки, на которых «Большая Собака» несет за отрядом спецназа по кручам и буреломам их кладь, следует пока отнести к разряду ненаучной фантастики. Характерный звук двухтактного двигателя внутреннего сгорания приведет к тому, что оснащенные железным носильщиком «зеленые береты» будут заметны издалека. А есть еще и инфракрасная сигнатура двигателя, есть и радиолокационное отражение от сотни с лишним килограммов металла... Так что пока это демонстратор технологий в чистом виде.

После BigDog на свет появился робот Cheetah («Гепард»). Создатели его добавили машине степеней свободы — машина умеет не только перебирать лапами, но и гнуть спину. В результате Cheetah оказался самой быстрой четырехногой машиной в истории — он умеет бегать со скоростью то ли 45,5 км/ч, то ли вообще, если верить разработчику, до 46,7 км/ч. Лапы и спина также приводятся в движение гидравликой. Только — маленькое «но». У Cheetah нет на борту не только источника энергии, но и гидронасоса. Бегает он шустро, но по движущейся беговой дорожке, получая энергию от внешней гидросистемы. Ну и на беговой дорожке, понятно, вопросы поиска места, пригодного для того, чтобы поставить лапу, не встают. Так что и тут надо восхититься ловкости пиарщиков Boston Dynamics, умеющих производить зрелищные фотографии и ролики с машиной, прикованной к гидронасосу. Впрочем, 5 октября 2013 года Boston Dynamics представила видеоролик со следующим поколением «кошек»: роботом WildCat.

Робот-шагоход cheetah от Boston Dynamics развивает на беговой дорожке скорость почта в 50 км/ч. но питается от внешнего гидронасоса

Робот-шагоход cheetah от Boston Dynamics развивает на беговой дорожке скорость почта в 50 км/ч. но питается от внешнего гидронасоса

Он имеет на борту автономную энергоустановку, но бежать может лишь со скоростью 25 км/ч. То есть мы видим, как реальная энергетика урезает динамические возможности такого механизма. Потом степеней свободы — в смысле числа конечностей и управляющих их движением суставов — добавили еще. На свет появился киберпаук RiSE — шестиногий робот, способный карабкаться по вертикальным препятствиям: стенам, деревьям и оградам. Для передвижения он использует ноги с микрозацепами и хвост, может менять позу в соответствии с кривизной поверхности. RiSE имеет длину в четверть метра и массу 2 кг. Скорость передвижения — 0,3 м/с, что небыстро и непригодно для практического применения — его легко подстрелит и скверный стрелок.

Для решения задач гражданской обороны на средства DARPA был построен Atlas — человекоподобный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Ходит на двух ногах, может использовать манипуляторы-руки для переноса груза или карабкаясь на вертикальные препятствия. Только вот Atlas вынужден таскать за собой хвост, в котором содержится гелевый кабель большого сечения. Большого, так как у предназначенного для работы в пожароопасных средах робота питание низковольтное, а его гидромотор весьма прожорлив — за стойкость к спецвоздействиям, за то, чтобы зеркала гидроцилиндров не приплавились от электромагнитного импульса ядерного взрыва, приходится платить большими зазорами и, следовательно, утечками...

Культовый Терминатор из известной фантастической киносаги в зависимости от модели питался или от миниатюрного ядерного реактора, или от водородных топливных элементов, рассчитанных на 200 лет работы, к сожалению, пока такие источники питания остаются фантастикой.

Культовый Терминатор из известной фантастической киносаги в зависимости от модели питался или от миниатюрного ядерного реактора, или от водородных топливных элементов, рассчитанных на 200 лет работы, к сожалению, пока такие источники питания остаются фантастикой.

Так что первым критическим элементом, мешающим появиться полноценным механическим пехотинцам и кентаврам, а то и гигантским насекомым из ночных кошмаров, является энергетика. Проблема, которая хорошо известна обладателям мощных информационных машин — ноутбуков, планшетов, смартфонов с большим экраном: время их автономной работы довольно ограничено. Трудно сказать, как эта проблема будет решена. Возможно, используют компактные и малошумные тепловые двигатели, в том числе нетрадиционных схем. Или топливные ячейки. Или аккумуляторы нового поколения, сверхъемкие конденсаторы...

ВСЕ САМ

Легионы Рима, покорившие почти всю Ойкумену, имели интересную особенность. Несмотря на наличие в них специализированных инженерных подразделений, саперную работу исполнял каждый воин. Именно благодаря их ежедневному труду возникали лагеря, мосты, дороги, что обеспечивало легионам гибкость и подвижность в наступлении, а также прочность обороны... Ну а теперь, по мере роста технологической инфраструктуры, к саперным задачам добавились и задачи гражданской обороны

Но представляется, что гидромоторы роботов от Boston Dynamics неизбежно будут заменены электроприводами, хотя для этого предстоит решить немало конструкторских и технологических проблем. Приемистость гидродвигателей превосходна, однако возможность избавиться от густой сети прямых и обратных гидропроводов с неизбежными потерями в них, куда большими, чем у электрики, стоит вложений в высокомоментные и малоинерционные электроприводы.

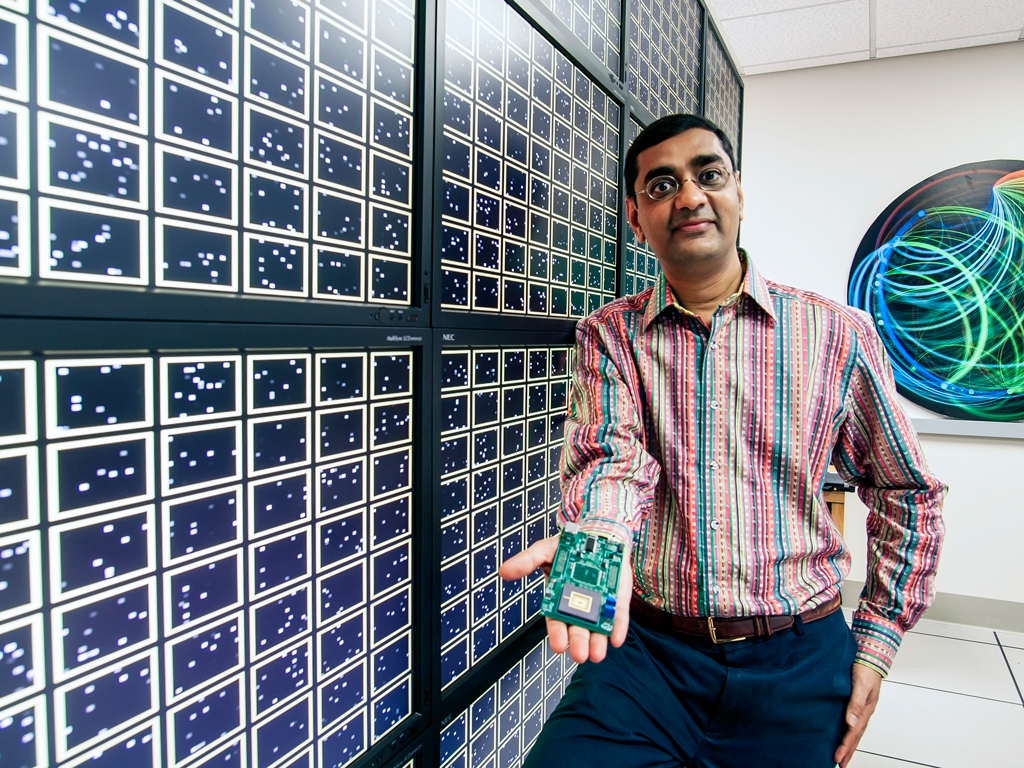

Дхармендра модха (Dharmendra Modha). ведущий исследователь проекта SyNAPSE. демонстрирует плату с нейрочипом

Дхармендра модха (Dharmendra Modha). ведущий исследователь проекта SyNAPSE. демонстрирует плату с нейрочипом

Но кроме проблем с мышцами-приводами остаются проблемы управления. Наземный робот должен уметь распознавать образы и уметь определять взаимное пространственное положение объектов. Желательно — получая информацию из видеосигнала. Робот-пехотинец с локатором или сонаром демаскирует себя на большом расстоянии — активное устройство неминуемо видно на большем расстоянии, чем способно видеть само — лишаясь вышеизложенных преимуществ маскировки. Следовательно, нужны устройства пассивные. Мы же, идя по лесу или горам, можем краем глаза — на автомате — определять, куда ставить ногу...

Такие возможности предоставляет выработанная сотнями миллионов лет эволюции нейронная сеть, оптимизированная на управление моторикой живых объектов (малоподвижный объект просто съедался). А вот традиционная цифровая техника — выросшая из вычислительных, счетных машин — с такими задачами справляется плохо. Распознающий в Интернете кошачьи мордочки Cat Detector от Google задействовал тысячу серверов с 16000 процессорных ядер. Но положение быстро меняется с появлением нейрочипов, кремниевых кристаллов, моделирующих работу нейронов нервной системы живых существ.

Нейросети — не новинка. Но относительно недавно их начали строить на кремниевых кристаллах, в одной микросхеме. Революционным событием в этой сфере оказалось представление компанией IBM в начале августа 2014 года когнитивного, то есть способного к самообучению, чипа TrueNorth с архитектурой SyNAPSE.

TRUENORTH

Что же представляет собой TrueNorth? Прежде всего, это самый крупный кристалл из когда либо созданных «голубой мамой»: в нем содержится 5,4 миллиарда транзисторов. Такое количество полупроводниковых триодов понадобилось для того, чтобы разместить на кристалле 4096 нейросинаптических ядер. В них содержится один миллион полупроводниковых нейронов(нейросеть «кошачьего детектора» Google из тысячи серверов содержала лишь три миллиона нейронов, а тут миллион на одном кристалле), которые могут соединяться между собой через сеть из 256 миллионов полупроводниковых синапсов. Производительность — 46 миллиардов синаптических операций в секунду. Энергопотребление же кристалла небывало мало — всего лишь 70 милливатт.

Пока говорится о способности TrueNorth сверхэкономично решать задачи распознавания образов. Новый кристалл продемонстрировал способность, обрабатывая в реальном времени видеосигнал со сценами уличного движения, распознавать автобусы, легковые автомобили и пешеходов, определяя их пространственное расположение. Эти свойства гарантируют новинке от IBM массовый гражданский рынок сбыта в автомобилях-роботах, внедрение которых анонсировано ведущими автопроизводителями мира в районе 2020 года, позволит обойтись в них одними видеокамерами.

Но ведь задачи распознавания образов будут критичными и для стопоходящего робота-пехотинца. Резонно предположить, что они распадутся на две ветви.

Первая будет управлять движением шагающего механизма. Обозревать с помощью пассивных камер — всесуточных, а возможно и инфракрасных — окружающую местность. Распознав образы, строить пространственную модель. (То, что это непростая задача, следует из статьи «Лидар: обнаружение и анализ отрицательных перепадов высот рельефа» в текущем номере Technowars.) Прокладывать в ней курс движения, соответствующий поставленной задаче. Выбирать места, куда лучше поставить ноги или лапы, за что зацепиться. Другая система, получая тот же самый видеосигнал — ну, возможно, дополненный сигналом с камер дальнего зрения, с большим увеличением, но малым полем обзора — будет решать тактические задачи. Искать и распознавать оборонительные сооружения, технику и живую силу противника. (Инженерные заграждения, всякие там спирали Бруно и проволоку МЗП, должны распознавать обе системы — они и говорят о близости противника, и необходимо выработать способ их преодоления.) Выбирать подходящее оружие — гранатомет с зарядом объемно-детонирующей смеси для ДОТа, гранатомет с тандемной кумулятивной ГЧ для танка, осколочные гранаты для живой силы — и, определив поправки на движение и ветер, открывать огонь.

Примерно таким будет будущее одной из ветвей военной робототехники. Занятие «железными людьми» экологических ниш пехотинцев — процесс неизбежный. Дело хоть и будущего, но недалекого и неминуемого.

Оценили 3 человека

21 кармы