13 июня 1837 г. Цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вступил в пределы Сибири. Достигнув 15 (3 по старому стилю) июня Тобольска — конечной точки путешествия в Азии, наследник со свитой на следующий день повернули обратно. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

«Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался» (В.О.Ключевский).

Император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский Александр Николаевич Романов – первый сын Николая I от брака с Александрой Федоровной, дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III, родился в Кремле, крещен в Чудовом монастыре и при крещении награжден высшим российским орденом Андрея Первозванного.

13 июня 1837 г. Цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вступил в пределы Сибири. Так торжественно было отмечено в хронике это событие во время его первого путешествия по России, предпринятого согласно собственноручно начертанной императором Николаем I инструкции.

Перед поездкой по России Николай I подготовил сыну специальное «наставление», в котором говорилось: «Первая обязанность твоя будет все видеть с тою непременною целью, чтобы подробно ознакомиться с государством, над которым рано или поздно тебе определено царствовать. Потому внимание твое должно равно обращаться на все…дабы получить понятие о настоящем положении вещей».

Во время этого путешествия Александр посетил 28 губерний, воочию увидев всю неприглядность российской действительности. Он был первым из рода Романовых, посетившим Сибирь.

В путешествии цесаревича сопровождали генерал-адъютант Кавелин, поэт Жуковский, преподаватель истории и географии России Арсеньев, лейб-медик Енохин и молодые офицеры. Достигнув 15 (3 по старому стилю) июня Тобольска — конечной точки путешествия в Азии, наследник со свитой на следующий день повернули обратно. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление. Даже в лучших центральных губерниях он не видел такого бодрого, богатого, видного, настоящего русского народа, как по Сибирскому тракту, от Екатеринбурга до Тобольска. Даже женщины показались ему красивее и здоровее ярославских и костромских. Земля, благодатный чернозем, возделана отлично. Не оказалось по пути ни тундр, ни болот, обыкновенно связываемых с представлением о Сибири, но всюду — весёлые виды полей, лугов, рощи и широкие реки: Тура, Тобол, Иртыш.

Тёмным пятном на радужном фоне этой картины являлись лишь многочисленные ссыльные, поселенные в Тобольске и его окрестностях. Сердце цесаревича прониклось состраданием к несчастным, и он не поколебался обратиться к государю с просьбой о смягчении их участи (в том числе и декабристов).

1860 г. Учреждение Государственного банка России.

Создание в 1860 году Государственного банка, обусловленное потребностями эконо-мического развития страны, было основной частью реорганизации дореформенной банковской системы. Это была первая из "великих реформ" 60-70-х годов 19 века.

Государственный банк, учреждённый в 1860 году в качестве центрального, являлся го-сударственно-правительственным банком. Основной капитал, первоначально выделен-ный ему из капиталов государственных заёмного и коммерческого банков, составлял 15 млн руб. Резервный капитал ограничивался 3 миллионами рублей, 1 млн из которых вы-делялся из тех же источников. Остальная часть резервного капитала должна была фор-мироваться за счёт отчислений от прибыли банка. Государственный банк был важней-шим звеном государственной системы, органом проведения экономической политики правительства. Являясь в соответствии с уставом банком краткосрочного и средне-срочного коммерческого кредитования (не более 9 месяцев), он был крупнейшим кре-дитным учреждением страны. Кредитование торговли и промышленности Государствен-ный банк осуществлял через сеть своих контор и отделений, а также через коммерчес-кие банки. При создании Государственного банка к нему от Государственного коммер-ческого банка перешли 7 контор. В начале 1917 года в состав Государственного банка входили: 11 контор, 133 постоянных и 5 временных отделений, 42 агентства при зерно-хранилищах. Кроме того, в это время Государственный банк руководил банковскими опе-рациями, которые осуществлялись в 793 казначействах.

Согласно п. 1 устава 1860 года Государственный банк учреждался для «оживления тор-говых оборотов и упрочения денежной кредитной системы». Но основную часть ресур-сов банка на первом этапе его развития поглощало прямое и косвенное финансирова-ние казны, а также операции по ликвидации дореформенных государственных банков. Помимо этого Государственный банк выполнял функции, относившиеся к аппарату Ми-нистерства финансов, — проводил выкупную операцию и вел делопроизводство по ней, а также поддерживал Государственный дворянский земельный и Крестьянский позе-мельный банки. В качестве органа экономической политики правительства Государ-ственный банк принимал активное участие в создании банковской системы России. При его поддержке создавались акционерные банки и общества взаимного кредита.

По уставу Государственный банк был подведомственным Министерству финансов и находился под наблюдением Совета государственных кредитных установлений. Принципиальные вопросы по Государственному банку решались и оформлялись через Особенную канцелярию по кредитной части. «Непосредственным главным начальником» Государственного банка являлся Министр финансов.

1909 г. Русская Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии.

Русификация Финляндии — политика Российской империи в отношении Великого княжества Финляндского в конце XIX — начале XX века, направленная по мнению некоторых на постепенную ликвидацию автономии Финляндии, её интеграцию в состав империи и введение на её территории законов империи.

При этом основной закон Финляндии, конституция, как его назвал Александр I на Боргоском сейме, также оставался в силе, что позволяло недовольным обвинять власти в «беззаконии». Наиболее последовательно политика русификации проводилась в период 1899—1905 и 1908—1917 гг., вошедший в финскую историографию под названием «время гонений» (фин. sortokaudet/sortovuodet). Основными вехами русификации являлись:

- Февральский манифест 1899 года, установивший право великого князя издавать законы без согласования с представительными органами власти Финляндии;

- Манифест о языке 1900 года, объявивший русский язык третьим официальным языком финской администрации после шведского и финского;

- Закон о призыве в армию 1901 года, ликвидировавший отдельные финские вооружённые силы и включивший их в состав армии Российской империи;

- Закон о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения 1910 года, резко ограничивший права финского сейма в пользу государственной думы и, частично, правительства Российской империи;

- Роспуск парламента и репрессии в отношении финских сепаратистов в 1910—1914 гг.

Политика русификации способствовала подъёму финского национального движения, в период Первой мировой войны переросшее в борьбу за независимость Финляндии. Следует отметить, что в отличие от ряда других национальных окраин Российской империи, русификация Финляндии проводилась прежде всего в административно-правовой сфере и практически не затронула культуру и систему образования страны. Она выражалась, по большей части, в попытках интеграции финской экономики в общероссийскую, приведении государственного устройства и законодательства Финляндии к общероссийским нормам и создании единой оборонительной системы.

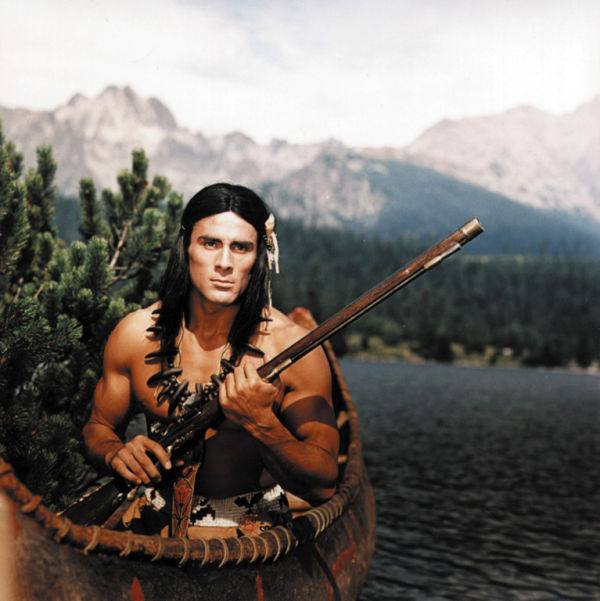

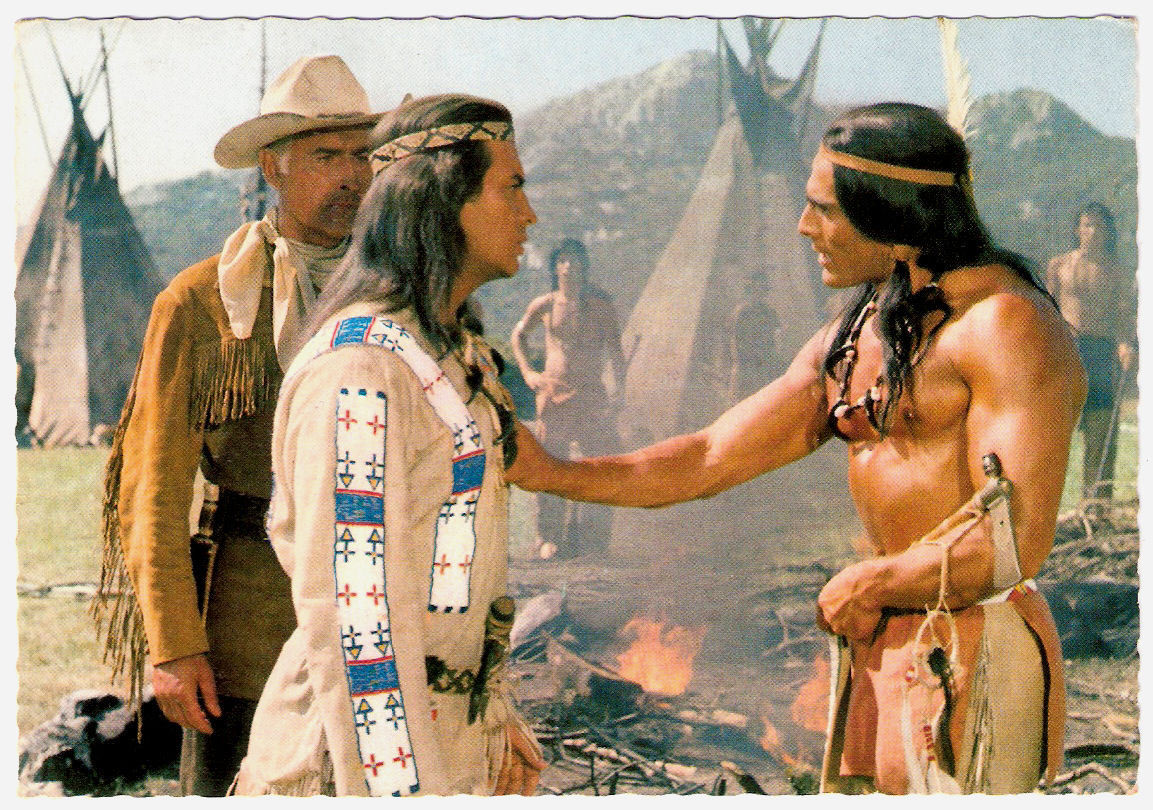

13 июня 1940 г. родился Гойко Митич, югославский киноактёр, «индеец» в фильмах студии DEFA.

Го́йко Ми́тич — югославский киноактёр (по национальности — серб), режиссёр и каскадёр, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.

С детства увлекался спортом, играл в гандбол, футбол, занимался легкой атлетикой и гимнастикой. Мечтал стать спортивным тренером. Окончил Белградскую академию физической культуры. Был участником сборной Югославии по водной гребле.

С 1960 года работал каскадером в кино. В английском фильме "Ланцелот и королева" (1961) Гойко Митич дублировал как каскадер главного героя. Исполнил небольшую роль синьора де ла Нотте в итальянском фильме "Венецианские катакомбы" (1962).

1963-1965 годы снялся в первых своих индейских ролях в пяти западногерманских вестернах по романам Карла Мая, среди них: "Золото апачей", "Виннету - сын Инчу-чуна", "Среди коршунов" и др.

В 1965 году исполнил главную роль Токей-Инто в фильме чешского режиссера Йожефа Маха "Сыновья Большой Медведицы" (ГДР, Югославия) .

С 1966 года переезжает на постоянное место жительства в ГДР. В 1967 году сыграл Чингачгука в ленте "Чингачгук - Большой Змей" режиссера Конрада Пентцольда по роману Джеймса Фенимора Купера "Зверобой". Гойко Митич становится необычайно популярным в Советском Союзе, любимцем подростков всей Восточной Европы. Четкий профиль, прекрасная фигура, бесстрашие и благородство, гордый взгляд, замечательное владение телом и несомненное актерское дарование Гойко Митича сделали его кумиром миллионов кинозрителей.

В 1988 году в прокат вышел последний тринадцатый фильм из серии вестернов про индейцев - "Охотники в прериях Мексики" режиссера Ханса Кнётшца. В 80-е - 90-е годы отдельные фильмы с участием Гойко Митича были закуплены для проката в США.

В настоящее время Гойко Митич живет в Берлине, районе Кёпеник. С 1975 года работает в театре. С 1992 года - актер Мекленбургского театра (г. Шверин).

Из последних театральных работ - индеец в спектакле "Полет над гнездом кукушки", роль в мюзикле "Алекс Сорбас".

С середины 80-х годов и до сих пор играет роль Виннету на ежегодном театрали-зованном фестивале Карла Мэя в Бад-Загеберге под Гамбургом. В 80-х годах был ведущим спортивной программы на телевидении ГДР.

Гойко Митич пытался уйти от индейской темы - исполнил роль Фабиано Фабиани в экранизации пьесы Виктора Гюго "Мария Тюдор" - фильме "Любовь и королева" (1977).

Снимается на ТВ, играет в телесериалах: Роберто Флорани в сериале "Запрещенная любовь" (1995-2008), "Архив смерти" и др.

В 1985-1989 годы Гойко Митич поставил пять игровых телефильмов для детей о приключениях двух кукол "Ян и Тини".

В 1973-1974 годы выступил как автор сценариев фильмов "Апачи" и "Ульзана. Судьба и надежда".

В 1996 году из печати вышли мемуары - "Гойко Митич: Воспоминания", Франкфурт-на-Майне, Берлин. Издательство Ullstein.

До 2000 года Гойко Митич оставался гражданином Югославии (Сербии), затем принял немецкое гражданство (ФРГ).

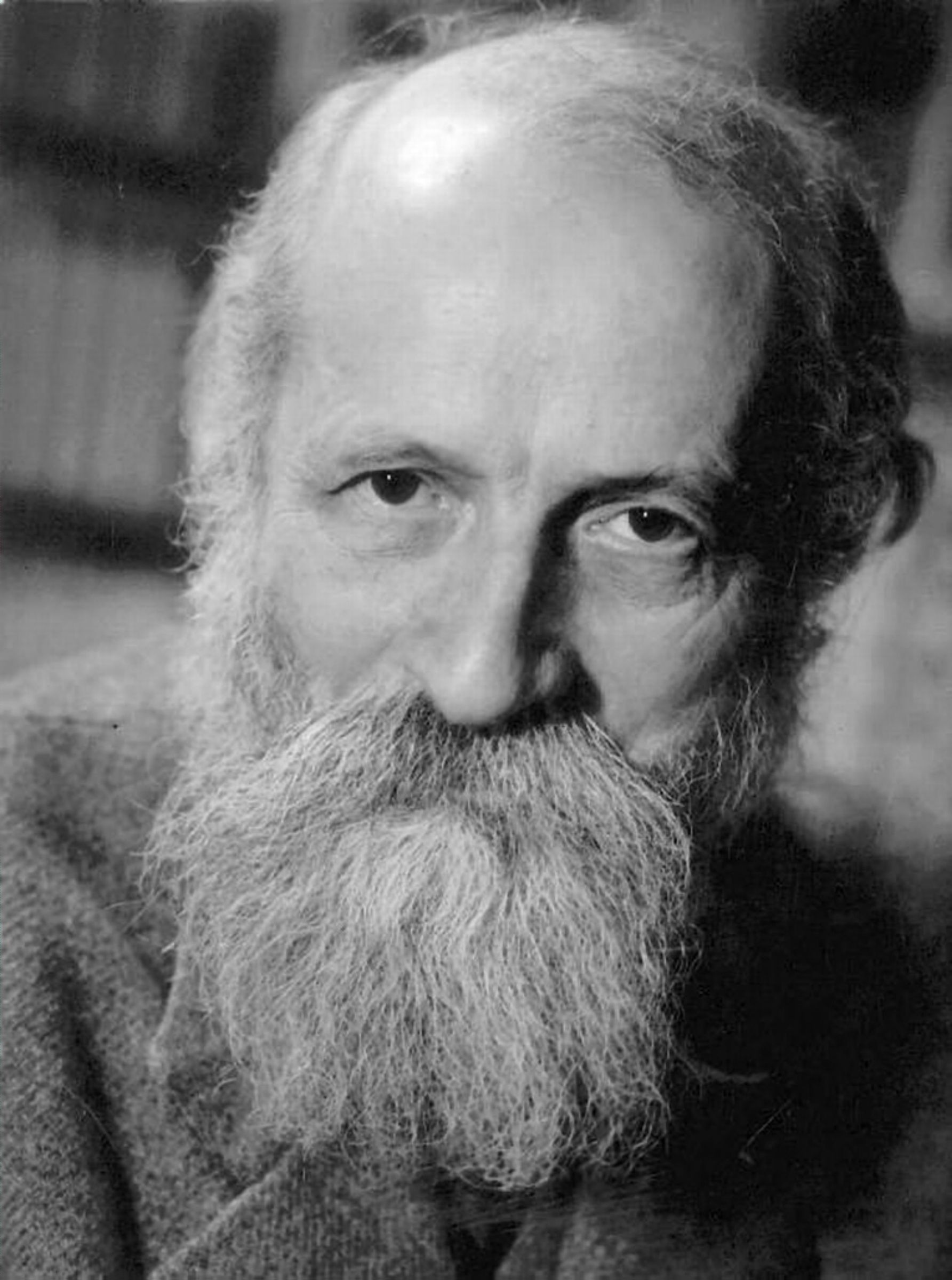

13 июня 1965 г. умер Мартин Бубер (р. 1878), еврейский философ, идеолог сионизма.

Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, называл Мартина Бубера «метафизической данностью в своем собственном классе, истинным человеком духа». Он родился в Вене при императоре Франце Иосифе; учился в Австрии, Швейцарии и Германии преподавал в университетах Франкфурта и Иерусалима. Сионист, журналист, теолог, эксперт по хасидизму, святой покровитель иудейских и христианских интеллекту-алов, знаток Библии, политический лидер Мардохай Мартин Бубер, как он был известен израильтянам, был выдающимся еврейским философом XX в. После его смерти вели-кий писатель и учитель Авраам Джошуа Гешель назвал само существование Бубера его «величайшим вкладом». Его знаменитый биограф Морис Фридман писал, что Бубер имел дело с «бессмысленностью, поддерживая в темноте живую субстанцию веры». Он был человеком, которого любили.

Величайшим даром Бубера человечеству была его концепция «диалога». Его экспрес-сивная книга «Я и Ты» (1923 г.), рожденная скорее из религиозного чувства, нежели из абстрактной философии, показала, как человек относится к своему миру. Он предложил две формы отношений: «Я и Ты» и «Я и Это». Отношение «Я и Ты» единственное истин-но открытое средство общения. Все увиденное или прочувствованное, сказанное или услышанное – обоюдно, взаимосвязано, здесь. Это истинный диалог, «ведущийся всем существом». Связь «Я и Это» лишена всех перечисленных качеств. Она сводится к объекту, никогда не является истинным диалогом, закрыта. Количество технического знания увеличивается материально через отношение «Я и Это». Такое отношение необязательно порочно, но эгоистично в своем накоплении данных. Оно плодит знание, а отношение «Я и Ты» – чистейшее откровение.

Буберова философия диалога привела его к «еврейскому гуманизму», который подчер-кивает божественную роль еврейского народа среди наций. Общаясь непосредственно друг с другом и с «Вечным Ты» – Богом, люди могут понять, что свято в их повседневной жизни. В пылу групповой ненависти евреи и арабы должны разрешить свои проблемы во имя общего блага, обретя через взаимопонимание свободу развиваться так, как они желают в отдельности. Буберова политика сотрудничества и взаимопонимания с арабскими соседями Израиля была спорной в его время, но ее правильность была доказана историей.

Кое для кого он остается маэстро еврейского экзистенциализма. Его влияние на нееврейский мир, пожалуй, больше всего проявилось в глубоком воздействии на таких ведущих протестантских теологов, как Рейнхольд Нибур, Пауль Тиллих и Карл Барт. В Бубере – скорее всемирном философе, нежели просто еврейском мыслителе, восхищала его точка зрения на то, что отношение «Я и Вечный Ты» благоприятствует жизни в диалоге, вере как активному, а не пассивному участию и открытости перед Богом во всем, что мы делаем.

Оценили 4 человека

11 кармы