Судьба отважного полярного исследователя и его спутников покрыта завесой тайны и спустя 112 лет после их исчезновения

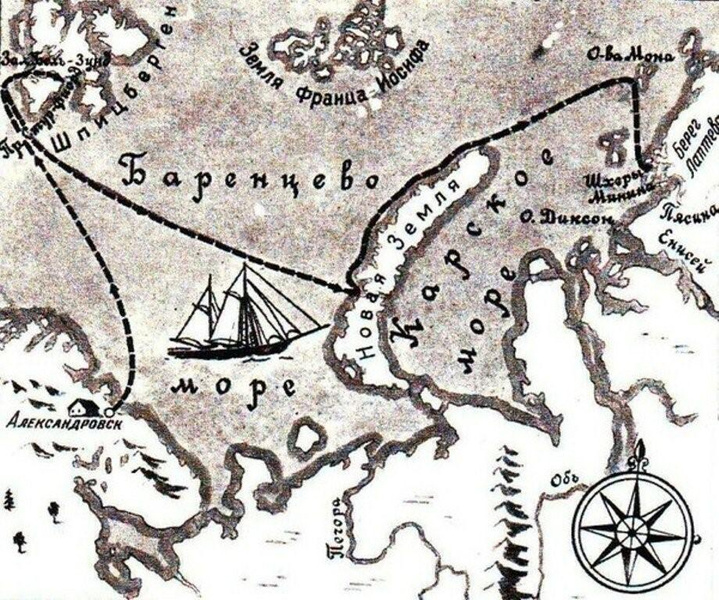

Многим экспедициям, отправлявшимся исследовать суровую Арктику, не суждено было вернуться назад. Следы некоторых пропавших путешественников удалось найти только спустя многие десятки лет после их исчезновения, как это произошло, например, с экспедицией Франклина. Судьба других сгинувших полярников продолжает оставаться невыясненной. Например, мы по-прежнему очень мало знаем о том, что произошло с членами экспедиции Владимира Русанова, отплывшей в полярные воды на шхуне «Геркулес» летом 1912 года.

Два энтузиаста

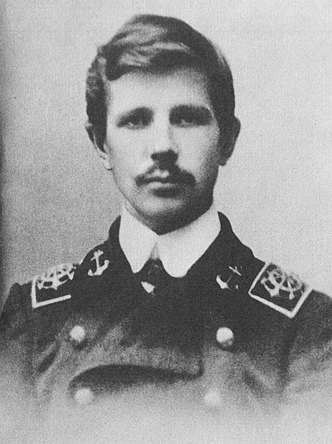

Зимой 1912 года на родной российский берег ступил после долгой отлучки 23-летний Александр Степанович Кучин. Невзирая на молодость, он уже пользовался известностью опытнейшего путешественника. Шутка ли — он только что участвовал в экспедиции под началом самого Руаля Амундсена, увенчавшейся покорением Южного полюса!

Эта экспедиция была вопросом национального престижа Норвегии и Амундсену настоятельно рекомендовали укомплектовать ее лишь соотечественниками. Но авторитет Кучина как штурмана и океанографа был столь велик, что в его случае великий путешественник счел возможным сделать исключение и взял молодого россиянина с собой.

Потомственный помор (дом его отца до сих пор сохранился в Онеге), закончивший торгово-мореходное училище в Архангельске с золотой медалью, а потом учившийся и работавший в Бергене у одного из крупнейших океанографов того времени Бьёрна Хелланна-Хансена, Кучин мог бы стать выдающимся ученым, но его дальнейшая судьба сложилась иначе.

Вскоре после возвращения на родину Кучин получил телеграмму от 36-летного геолога Владимира Александровича Русанова, прославившегося своими исследованиями Новой Земли. Русанов совершил уже несколько арктических путешествий и готовил новое. Ему требовался человек, на которого он мог бы возложить полномочия капитана полярного экспедиционного судна — Кучин, не долго думая, согласился, хотя в Норвегии его дожидалась 18-летняя невеста.

Русанов, как и многие другие представители его поколения, был революционером. Будучи уверен, что монархия сдерживает развитие государства, он вступил в ряды нелегального «Рабочего Союза», занимался подпольной работой — из-за чего в свое время подвергся аресту и провел несколько лет в ссылке. Это, кстати, возможно, и привлекло к нему Кучина, который тоже не был чужд революционных взглядов. Но к тому же Русанов был талантливым геологом и горячо радел за развитие отечества. Причем ключ к процветанию России он видел в освоении ее полярных областей, хранящих в своих недрах неисчислимые богатства, и в налаживании регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП).

Если бы Владимир Русанов прожил на несколько десятилетий дольше, он мог бы встать вровень со знаменитыми советскими полярниками, такими, как Отто Шмидт, Папанин и Яков Гаккель

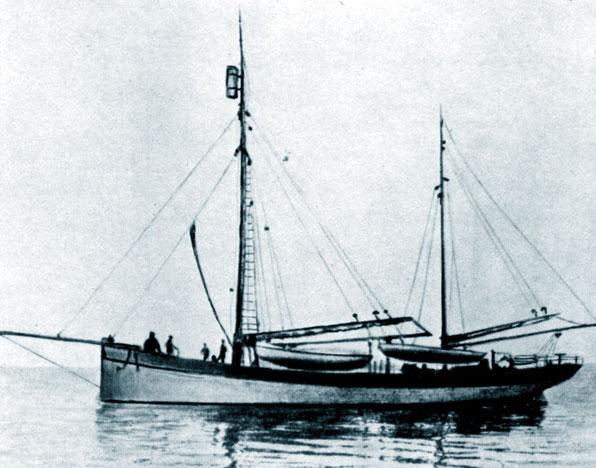

Русанов и Кучин выехали в Норвегию, где приобрели судно для своего рискованного предприятия. «Лучше, пожалуй, и не найти. Судно называется „Геркулес“. Построено в 1908 году специально для звериных промыслов около Гренландии, а в этом году сменена ледяная обшивка», — писал Кучин отцу Степану Григорьевичу. Тот, однако, очень встревожился — по мнению Кучина-старшего отправляться в полярные широты на «Геркулесе» с его 63 тоннами водоизмещения и керосиновым мотором «Альфа» мощностью в 24 лошадиные силы было крайне неразумно.

Позднее Степан Григорьевич вспоминал, что отправил сыну письмо, в котором убеждал его отказаться от участия в экспедиции. «Я упрашивал даже самого Русанова оставить попытку идти в Карское море и не ходить до поздней осени на таком маленьком суденышке, которому название дано совсем не по величине…», — рассказывал Кучин-старший.

«Геркулес» около 1912 года

Однако сам Русанов и его молодой помощник были вполне довольны своим приобретением. Заодно Александр повидался в Норвегии со своей невестой Ауслёг и пообещал, что после его возвращения из экспедиции они сыграют свадьбу. Затем Кучин на «Геркулесе» отплыл в Александровск-на-Мурмане (ныне город Полярный в Мурманской области), где предстояло погрузить на судно припасы.

Великий путь

Снаряжая очередную свою экспедицию, Русанов ставил перед собой две цели: одну — открытую, а вторую — до поры не особо афишируемую. Первая цель заключалась в посещении архипелага Шпицберген, где Русанов намеревался произвести разведку угольных месторождений.

Что же касается второй цели, то о ней начальник экспедиции говорил, что, имея в своем распоряжении столь крепкое и хорошо оборудованное судно, как «Геркулес», он смотрит на обследование Шпицбергена как на «небольшую первую пробу».

«С таким судном можно будет широко осветить, быстро двинуть вперед вопрос о Великом Северном морском пути в Сибирь и пройти Сибирским морем из Атлантического в Тихий океан»

Владимир Русанов

Освоение Северного морского пути было давней мечтой Владимира Александровича. В своей статье, опубликованной журналом «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера», геолог рассуждал:

«Перед Россией сейчас встала беспримерно великая историческая задача. Если эта задача будет решена, если мы найдем выход сотням миллионов пудов сибирских товаров самым дешевым Северным морским путем, то мы тем самым завоюем мировой рынок. Это бескровное, чисто экономическое завоевание неизмеримо важнее самой блестящей военной победы, так как экономическое господство является самой прочной базой политического могущества».

К тому времени СМП полностью преодолело лишь одно судно — шхуна «Вега» под командованием шведа Нильса Адольфа Эрика Норденшельда. В 1878-79 гг. «Вега» из Швеции прошла вдоль северных берегов Евразии в Тихий океан. Северный морской путь считался невероятно сложным — перед этим маршрутом спасовал в 1901 году даже первый в мире большой ледокол «Ермак», который был зажат льдами в районе Новой Земли.

Но Русанов считал, что все эти трудности преодолимы — по его мнению, располагая должными знаниями о ледовой обстановке, по Северному морскому пути могли бы ходить даже небольшие суда.

Последняя весточка

«Геркулес» отплыл из Александровска-на-Мурмане 9 июля (по н. ст.) 1912 года с четырнадцатью членами экипажа на борту. Среди них была и женщина — невеста Русанова Жюльетта Жан-Сессин, француженка, исполнявшая обязанности судового врача и геолога…

До нас дошли прощальные письма некоторых из «геркулесовцев». Так, матрос Алексей Раввин сообщал жене: «…может быть, не вернемся раньше будущего года; во всяком случае не пиши раньше сентября и если не получишь от меня ответа до 1-го ноября, то считай, что мы зазимовали где-нибудь во льдах… Время нет, торопимся выдти в море; думал строиться этим летом — придется оставить до будущего, если буду жив; если пропаду, ты получишь все, что я имею…».

«Прошу порато небезпокоится, хотя мы и зазимуемся, но на следующее лето до июля и августа тоже недожидайте, потому что нам раньше оттуда выйти непозволят льды… До свидания, родные, может и навсегда, может и последняя строка моего письма дойдет до вас…» — писал родным матрос Василий Черемхин.

Гавань Александровска-на-Мурмане на открытке начала XX века

Начальный период экспедиции известен нам хорошо. Шпицбергена «Геркулес» достиг — 16 июля. Русанов вместе с двумя матросами пешком пересек остров Западный Шпицберген, едва не распрощавшись по пути с жизнью: на леднике провалился в трещину, но успел ухватиться за край… Потом члены экипажа вернулись на «Геркулес».

Судно дважды меняло места стоянки на Шпицбергене; все время шла напряженная разведка месторождений угля. Работа эта увенчалась полным успехом — к началу августа русановцами было выставлено 28 заявочных знаков, закреплявших за Россией право на разработку найденных ими богатых залежей. Параллельно были собраны обширные палеонтологические, зоологические и ботанические коллекции, выполнена программа океанографических исследований в водах Шпицбергена.

Наступил переломный момент — если бы Русанов скомандовал возвращение в Александровск-на-Мурмане, то вскоре бы его поздравляли с завершением исключительно удачной экспедиции. Однако такая мысль его даже не посетила. Начальник счел нужным отправить в Россию лишь трех членов экипажа с ослабленным здоровьем — их посадили на попутный норвежский пароход. Одним из этих счастливчиков оказался Рудольф Самойлович — будущий крупный полярный исследователь и замдиректора Всесоюзного арктического института. В 1939 году Самойлович пал жертвой сталинских репрессий.

«Геркулес» отплыл к Новой Земле. 18 августа Русанов на берегу пролива Маточкин Шар, отделяющего северный остров Новой Земли от южного, оставил письмо: «Юг Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов».

Больше никаких известий с «Геркулеса» не поступало.

Факты и слухи

По тем временам, когда о нынешних средствах связи нельзя было и мечтать, долгое отсутствие весточек от полярных экспедиций являлось делом обычным. Однако ситуация, сложившаяся к началу 1914 года, была в чем-то уникальной, ибо в числе пропавших на тот момент числились аж три российских полярных экспедиции.

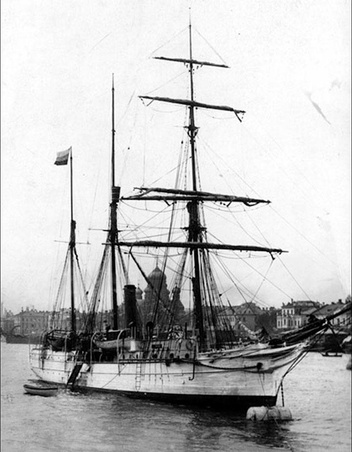

Помимо «Геркулеса», в арктических морях затерялась шхуна «Святая Анна», на которой лейтенант российского флота Георгий Брусилов предпринял свой собственный штурм Северного морского пути. Также исчезла и шхуна «Святой великомученик Фока», на которой лейтенант Георгий Седов намеревался продвинуться как можно дальше к северу, чтобы потом идти на полюс на собачьих упряжках. Из всех этих судов позже вернулся только «Фока» — соответственно, о ходе экспедиции Седова мы осведомлены лучше всего.

«Святая Анна» в Санкт-Петербурге, в 1912 году

Зимовка «Святого Фоки»

На поиски пропавших были брошены значительные силы под общим командованием капитана Исхака Ислямова — четыре судна и даже последняя техническая новинка того времени: гидросамолет. Кроме того, к поискам подключилась и гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана под руководством Бориса Вилькицкого, на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» штурмовавшая СМП с восточного направления. В 1914-15 гг. была обследована обширная территория, однако результат всех этих титанических усилий оказался нулевым.

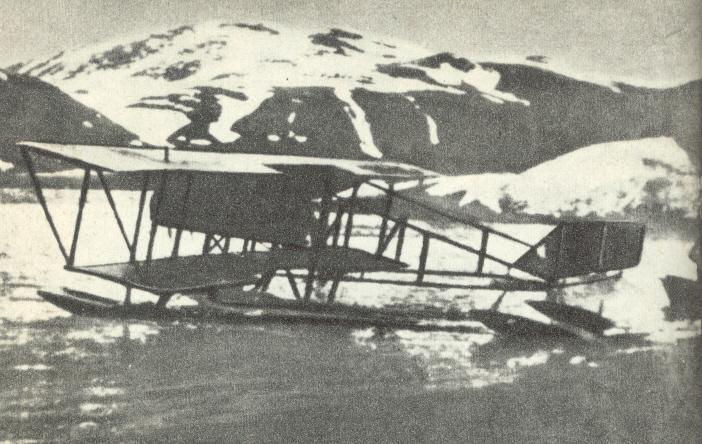

Гидросамолет Farman MF.11, участвовавший в поисках экспедиции Русанова

Первые вести о судьбе Русанова появились лишь спустя 22 года после его исчезновения. В 1934 году на островке Вейзеля в архипелаге Мона (близ Берега Харитона Лаптева на Таймыре) работавшие там гидрографы случайно обнаружили столб из плавника с надписью: «Геркулесъ, 1913 г.». Рядом валялись сломанные старые нарты и цинковая крышка от патронного ящика. К сожалению, тщательного исследования этого островка (позже получившего имя Геркулес) не предпринималось. Столб позднее вывезли в Музей Арктики и Антарктики и точное место его нахождения затерялось.

Чуть позже на другом островке в архипелаге Шхеры Минина (у побережья полуострова Таймыр недалеко от устья реки Пясины) были найдены многочисленные вещи участников экспедиции: 138 патронов и гильз от шести разных типов оружия, фотоаппарат, буссоль, альтиметр, кружки, консервные банки, ложки, ножи, документы двух матросов — Василия Попова и Александра Чухчина, лист бумаги с автографом Русанова и многое другое. Найдены были и кости, помещенные в Музей Арктики под инвентарным номером 657. Первоначально предполагали, что это человеческие останки, но в 1972 году экспертиза установила, что они принадлежат тюленю.

Поскольку многие из вещей, найденных на втором островке (ныне он называется островом Попова-Чухчина) присутствуют в двух экземплярах (документы двух матросов, два ножа, две ложки, две кружки), это дало основание предположить, что там побывали два человека — те самые матросы Попов и Чухчин, посланные Русановым на материк (с просьбой о помощи или для доставки послания с места зимовки «Геркулеса»). Впрочем, это предположение опровергается найденными патронами: шесть разных типов оружия на двух матросов — арсенал явно избыточный. Вероятно, Попов и Чухчин погибли раньше — и товарищи некоторое время несли их документы. А потом, обессилив, избавились от всех ненужных вещей — в том числе и от этих бумаг.

В 10 километрах от острова Попова-Чухчина находится большой остров Колосовых. Он получил свое имя в честь трех охотников-промысловиков — братьев Кирилла, Фёдора и Александра Колосовых, построивших там зимовье. Позднее вдова Кирилла Евдокия рассказывала исследователям, пытавшимся разрешить тайну исчезновения Русанова и его спутников, будто ее супруг отыскал на этом острове какие-то вещи неизвестных людей. Сама Колосова не помнила, что именно было тогда найдено, но, по ее словам, на зимовке велся дневник. Однако его следы тоже затерялись…

Спутниковый снимок острова Колосовых

В 1947 году в заливе Ахматова на северо-восточном побережье острова Большевик (архипелаг Северная Земля, находящийся к северу от Таймыра) были обнаружены следы чьей-то давней стоянки — возникло предположение, что русановцев. В этом случае Русанов мог бы разделить с Борисом Вилькицким честь открытия этого громадного архипелага. Однако полярные исследователи и писатели Дмитрий Шпаро и Александр Шумилов, отдавшие много времени и сил исследованию вопроса исчезновения экспедиции Русанова, отрицают возможность того, что «Геркулес» мог достичь Северной Земли.

Вообще, слухи о том, что оставленные русановцами следы и даже их могилы замечали в разных местах Таймыра, одно время были довольно распространены. Так, в свое время в советской прессе публиковался рассказ медсестры Антонины Корчагиной, в 1952 году видевшей где-то в окрестностях реки Авам, входящей в бассейн Пясины, могилы неких двух русских, похороненных очень давно, «еще при царе». Могилы были отмечены колами с ржавыми жестянками наверху — на одной из них Корчагина разобрала набитые гвоздем буквы «…ий», а на второй — «…ов». Начальные буквы фамилий захороненных прочитать из-за ржавчины не удалось. Местные поведали, что покоящиеся в этих могилах люди принадлежали к небольшой группе, прибывшей откуда-то с севера. Все они умерли от голода, холода и болезней…

Ещё одно свидетельство такого рода принадлежит Лидии Абрамовой, в 1975 году жившей в поселке Новорыбное Хатангского района. Там она разговаривала с преклонного возраста женщиной из народа долганов, показавшей ей на берегу Хатанги, напротив старого кладбища, две просевшие от времени могилы. «По словам долганки, в них еще во времена ее детства были похоронены русские: беременная женщина (Жюльетта Жан-Сессин? — Прим. авт.) и ее муж, которых еще живыми привезли ее родители откуда-то из тундры. Долганка видела, как в могилу женщины были положены какие-то „книги, писанные рукой“, которыми очень дорожили умершие», — свидетельствует Абрамова.

Увы, нет никаких точных доказательств, что погибшие на Таймыре, о которых рассказывают Корчагина и Абрамова, являлись именно «геркулесовцами»…

Оборванные нити

Бесспорная же третья стоянка русановцев была найдена на безымянном мысу к западу от полуострова Михайлова на Берегу Харитона Лаптева. Впервые на нее наткнулись еще в 1921 году, но тогда посчитали следами лагеря двух матросов Руаля Амундесена, которых он во время путешествия на шхуне «Мод» Северным морским путем в 1918 году отправил с письмами (оба гонца погибли в пути).

В 1974 году там же побывала экспедиция, снаряженная газетой «Комсомольская правда» — исследователи нашли там патроны с клеймами на цоколях, идентичными клеймам на патронах с острова Попова-Чухчина, французскую монету, чайную ложку с клеймом Alpagha, карманный барометр, металлические пуговицы, оправу и большое дымчатое стекло от очков-«консервов», железный наконечник от багра, пряжки и крючки от одежды одиннадцати разных типов, небольшие куски ткани, гвозди, обрывки стального троса, лезвия ножей и другие вещи.

Шпаро и Шумилов предположили, что осенью 1912 года «Геркулес» был вынужден зазимовать в районе архипелага Мона. Весной следующего года участники экспедиции совершили путешествие к острову Геркулес и установили там столб. Русановцы были уверены, что скоро лед сойдет и можно будет продолжить путешествие. Однако на их несчастье ледовая обстановка в 1913 году выдалась аномально тяжелой, припайный лед не показывал никаких признаков близкого вскрытия.

К осени 1913 года продовольствие, имевшееся в распоряжении русановцев, должно было подойти к концу, и начальник экспедиции решил оставить судно и двигаться к материку. Оказалось, что у материкового берега, особенно близ устья рек, лед размыло — и тут пригодилась лодка, которую русановцы прихватили с собой.

Памятник Русанову в Печоре

Таким образом, найдены три их стоянки. Но где же четвертая — судя по всему, финальная? Этого мы толком не знаем и по сей день. В 1975 году исследователи, осматривавшие побережье Таймыра к востоку от устья реки Пясины, услышали от одного из местных промысловиков о старом охотнике Павле Колотове, который якобы знал, где погиб «Геркулес». Колотов уверял, что в годы Великой Отечественной войны обнаружил на юго-западном мысу острова Песцовый (из группы Шхер Минина) трехметровый обломок киля длиной и части обшивки борта какого-то судна. Он заинтересовался и отыскал в воде у самого берега много частей двигателя, а также ружье. Поисковики отправились в указанное место — и действительно отыскали там части от паровой машины, обломки судовой арматуры и киля неизвестного судна.

Все находки отвезли в Москву и Ленинград на экспертизу — специалисты пришли к выводу, что речь идет о небольшом деревянном судне, близком по своим размерам к «Геркулесу». Однако само место находки противоречило всей информации, что удалось раздобыть ранее.

«Кажется несомненным, что и у полуострова Михайлова, и на острове Попова-Чухчина русановцы побывали после того, как судно погибло, или просто оставив его. Двигаться они должны были, безусловно, на запад — к населенным местам. Картина гибели экспедиции казалась бы законченной, если бы место гибели было обнаружено к востоку от полуострова Михайлова. Но остров Песцовый лежит юго-западнее острова Попова-Чухчина и тем более полуострова Михайлова», — рассуждали Шпаро и Шумилов на страницах журнала «Вокруг света».

В 1977 году отряд экспедиции газеты «Комсомольская правда» работал на острове Попова-Чухчина. Поисковики нашли, в частности, декоративный якорек — как предполагается, с капитанского погона Александра Кучина. Что же до останков Кучина, то весть об их обнаружении разнеслась только 24 года спустя — в 2001-м! Годом раньше к местам последнего странствия русановцев отправилась очередная экспедиция — на сей раз организованная Орловской государственной телерадиокомпанией (орловчане заинтересовались этой историей, так как Русанов был их земляком).

В Орле сохранился дом, в котором в 1875 году появился на свет Владимир Русанов

Вернулись исследователи с человеческими костями: черепом без нижней челюсти, левой бедренной, правой плечевой и левой лопаткой. Судмедэкспертиза показала, что пролежавшие в земле много лет кости принадлежали молодому мужчине-европеоиду. Более того, по мнению краниологов, найденный череп вполне соответствует сохранившейся прижизненной фотографии Кучина.

Увы, полного подтверждения этой гипотезе нет. Со стопроцентной точностью установить истину могло бы сличение генетического материала, извлеченного из костей, с таковым, взятым у ныне живущих родственников Кучина. Сделать этого не удалось — оказалось, что найденные останки содержат большое количество радиоактивного стронция. По-видимому, он оказался в костях после ядерных испытаний, проводившихся в советские времена на Новой Земле.

Наконец, самая свежая новость: в 2023 году исследователь Андрей Зобнин, много лет проработавший в архивах, отыскал пропавший дневник братьев Колосовых — тех самых охотников, которые якобы видели остатки чьего-то лагеря на острове Колосова. Увы, света на тайну исчезновения экспедиции он не пролил — 27 страниц с описанием зимовки, во время которой братья нашли вещи каких-то путешественников, были вырезаны. Скорее всего, Кирилл Колосов вырезал их сам и отправил в качестве отчета в зверобойную контору Северо-Сибирского государственного акционерного общества «Комсеверпуть», на которую работал вместе с братьями. Так эта ниточка и оборвалась…

Оценили 10 человек

21 кармы