3 км ледник в Европе до Потопа

на нем жили древние русы и укры

------------------------------------------

Мезолит

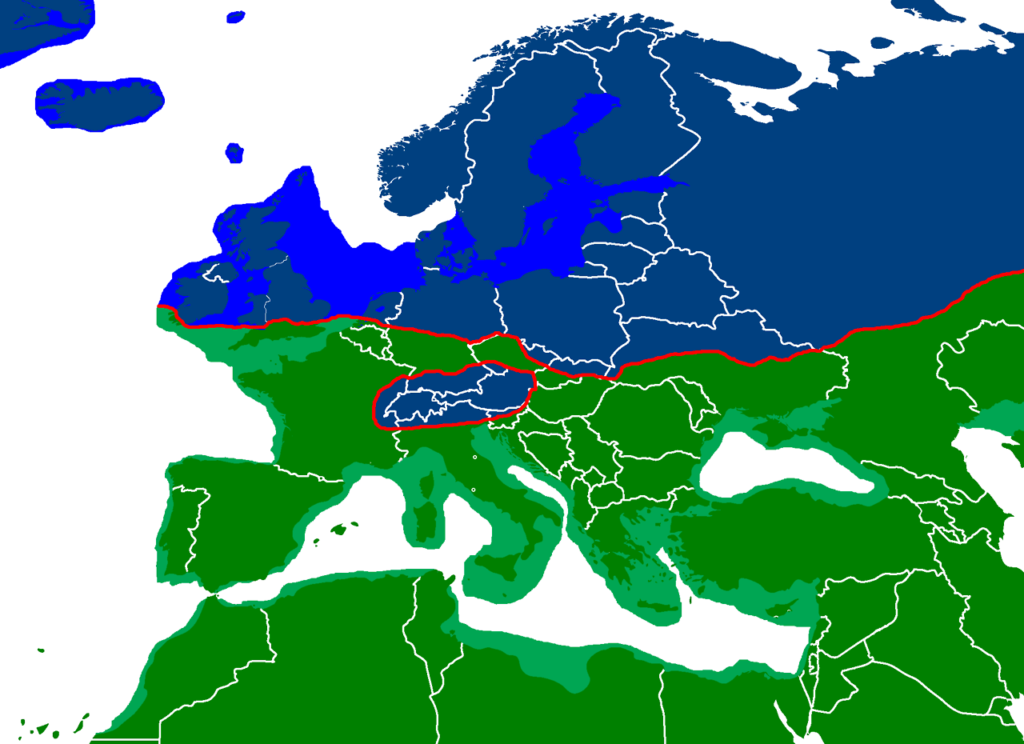

Примерно за десять тысячелетий до нашей эры огромный ледниковый щит Европы, достигавший 1000 — 2000 м в высоту, начал таять; таяние шло интенсивно, но остатки этого ледника сохранились до наших дней в Альпах и на горах Скандинавии.

Начался новый геологический период — голоцен, пришедший на смену плейстоцену. Переходный период от ледника к современному климату, полный различных новшеств как в области природных условий, так и в человеческом хозяйстве, называют условным термином «мезолит», т. е. «среднекаменный» век, — промежуток между палеолитом и неолитом, занимающий примерно около трех-четырех тысячелетий.

Мезолит является ярким доказательством сильного влияния географической среды на жизнь и эволюцию человечества.

Природа изменилась во многих отношениях: потеплел климат, растаял ледник, потекли на юг колоссальные бурные полноводные реки; постепенно освобождались большие пространства земли, закрытые ранее ледником; обновилась и развилась растительность, обнажились глинистые залежи, исчезли мамонты и носороги.

В связи со всем этим исчез устойчивый, налаженный быт палеолитических охотников на мамонтов и заново создавались иные формы ведения хозяйства. Обилие гибкого дерева позволило сделать замечательное изобретение — лук со стрелами.

Это значительно расширило сферу охоты: наряду с оленями, лосями, лошадьми объектами охоты стали разные мелкие звери и птицы. Большая легкость такой охоты и повсеместность нахождения дичи сделали ненужными прочные общинные коллективы охотников на мамонтов. Мезолитические охотники и рыболовы небольшими группами бродили по степям и лесам, оставляя после себя следы временных стоянок.

Обилие водных пространств привело к широкому развитию рыболовства. Большая щедрость потеплевшей природы возродила собирательство. Особенно важным для будущего оказалось собирание диких злаков, для чего даже были изобретены деревянные и костяные серпы с кремниевыми лезвиями. Новшеством было уменье создавать режущие и колющие орудия со вставленными в край деревянного предмета (типа большого ножа, копья, серпа, может быть пилы?) большого количества острых кусков кремня.

Вероятно, в это время люди ознакомились с плаванием по воде на бревнах и плотах и со свойствами гибких прутьев и волокнистой коры деревьев.

Началось приручение животных: охотник-лучник шел за дичью с собакой; убивая взрослых кабанов, люди оставляли на выкорм выводки поросят.

Мезолит — время расселения человечества с юга на север. Двигаясь через лесные массивы вдоль рек, человек мезолита прошел все пространство, освободившееся от ледника, и дошел до тогдашней северной кромки материка Евразии, где начал охотиться на морского зверя.

Искусство мезолита существенно отличается от палеолитического: в палеолите изображали зверей, объекты охоты; в мезолите в связи с ослаблением нивелирующего общинного начала и возрастанием роли отдельного охотника мы видим в наскальных изображениях не только зверей, но и мужчин с луками и женщин, ожидающих их возвращения.

Потом в истории Земли наступила последняя ледниковая эпоха. Она началась около 110 тыс. лет тому назад и окончилась около 9700-9600 г. до н. э.

Огромный ледник, толщина которого колебалась, и в периоды максимума достигала 3-4 км, занимал значительную территорию современной Европы.

В то время уровень Мирового океана был на 120-135 метров ниже современного из-за того, что вода, в виде льда накопившаяся в ледниковых покровах, была тем самым изъята из гидросферы. Многих современных мелководных шельфовых морей тогда просто не существовало (Северное, Жёлтое, Персидский и Сиамский заливы), а другие были значительно меньше современных.

Ледник на территории России спускался двумя громадными языками по древним долинам Днепра и Дона. В рамках этого периода имело место Валдайское оледенение.

Сибирь оледенение захватило только частично. Там в основном было так называемое «горно-долинное оледенение», когда ледники были лишь в горах и предгорных долинах и не покрывали все пространство мощным покровом. Это связано в Восточной Сибири с резко-континентальным климатом и низкими температурами. А вот Западная Сибирь, в связи с тем, что прекратился сток рек в Северный Ледовитый океан, почти вся оказалось под водой, и представляла собой огромное море-озеро.

Таяние ледника закончилось в период позднего палеолита (10-35 тысячелетий назад). Вот тогда установился климат, похожий на современный.

В эту эпоху климат продолжал оставаться суровым, на территории Восточно-Европейской равнины ледники еще достигали Верхней Волги. Несмотря на это, в период позднего палеолита появились стоянки в Приуралье и на Печоре, было заселено Забайкалье, поселения этого времени обнаружены и на территории Якутии.

В эпоху мезолита (8-5,5 тыс. лет до н.э.) произошли весьма существенные изменения климата: таяние ледника, формирование на ранее холодных степях в южной части Восточной Европы нового растительного покрова, формирование лесов в ее северной части.

В эпоху мезолита, по-видимому, полностью завершилось заселение северных окраин Евразии, освободившихся от ледникового покрова. Человек дошел до берегов Балтики и Тихого океана. Тогда же, как полагают многие исследователи, через Чукотский полуостров из Сибири люди попали на территорию Америки.

Исчезновение крупного зверя, на которого охотились люди палеолита, требовали перехода к иным способам охоты. С поисками этих способов связано крупнейшее изобретение мезолита – лук и стрелы – средство дальнего боя, позволившего более успешно охотиться на зверей и птиц. Люди научились делать охотничьи ловушки и силки.

Неолит

Условное наименование «неолит» применяется к последнему этапу каменного века, но оно не отражает ни хронологического, ни культурного единообразия: в XI в. н. э. новгородцы писали о меновой торговле с неолитическими (по типу хозяйства) племенами Севера, а в XVIII в. русский ученый С. Крашенинников описал типично неолитический быт местных жителей Камчатки.

Не было единства и в то время, когда неолит господствовал повсеместно (VII — V тысячелетия до н. э.). Расселившееся в разных ландшафтных зонах человечество пошло разными путями и разными темпами. Племена, оказавшиеся на Севере, в суровых условиях, близких к мезолитическим, долгое время оставались на прежнем уровне развития. Зато в южных зонах развитие пошло ускоренно. Для неолита характерно применение шлифованных и сверленых орудий с рукоятками, появление ткацкого стана, уменье лепить посуду из глины, разнообразная обработка дерева, постройка лодок, вязанье сетей.

Петроглифы (рисунки на камнях) Севера раскрывают перед нами во всех подробностях охоту лыжников на лося, охоту в больших ладьях на кита. С неолитической эпохой связан один из важнейших технических переворотов древности — переход к производящему хозяйству, к скотоводству и земледелию. Скотоводческие племена расселились в обширных степных пространствах от Днепра до Алтая, а земледельческо-скотоводческие племена оформились на плодородных почвах Украины, Закавказья и Средней Азии. В Средней Азии уже в IV тысячелетии до н.э. появилось искусственное орошение полей при помощи системы каналов. Для земледельческих племен характерны большие поселки из глинобитных домов, насчитывающие иногда по нескольку тысяч жителей. Джейтунская археологическая культура в Средней Азии и Буго-Днестровская на Украине являются представителями ранних земледельческих культур IV —V тысячелетия до н. э.

Первоначальные земли Адама ( 80 тыс. лет до н.э.)

Расцвет культуры земледельческих племен

Своего наивысшего расцвета первобытное земледельческое общество достигло в так называемой трипольской культуре IV — III тысячелетиях до н. э., располагавшейся между Карпатами и Днепром на плодородных лёссовых и черноземных почвах. Трипольская культура относится уже к «энеолиту», медно-каменному веку, когда появились отдельные изделия из чистой меди, но на формах хозяйства новый материал еще не сказался. Огромные поселки трипольской культуры из сотен больших домов (возможно, укрепленные?) производят впечатление значительной организованности, упорядоченности общества. Трипольцы (как и другие ранние земледельцы) выработали тот тип комплексного хозяйства, который просуществовал в деревне вплоть до эпохи капитализма: земледелие (пшеница, ячмень, лен), скотоводство (корова, свинья, овца, коза), рыболовство и охота. Первобытные матриархальные общины трипольцев, по-видимому, еще не знали имущественного и социального неравенства.

Период бронзового века (II тысячелетие до н. э.)

Совершенно особый интерес представляет идеология трипольских племен. Она пронизана идеей плодородия, вполне естественной для общества, где основой хозяйства было земледелие. Идея плодородия выражалась в отождествлении земли и женщины: земля, рождающая из семени новый колос хлебного злака, как бы приравнивалась к женщине, рождающей нового человека. Эту мысль мы встретим впоследствии во многих религиях, вплоть до христианства. В трипольской культуре очень много небольших глиняных статуэток женщин, связанных с матриархальным культом плодородия. Роспись больших глиняных сосудов трипольской и культуры раскрывает мировоззрение древних земледельцев, заботившихся об орошении их полей дождем, созданную ими картину мира. Мир, по их представлениям, состоял из трех ярусов, трех зон: зона земли с растениями; зона «Среднего неба» с солнцем и дождями и зона «Верхнего неба», хранящего наверху запасы небесной воды, которая может пролиться при дожде. Верховным владыкой мира было какое-то женское божество. Эта картина мира очень близка к той, которая отражена в древнейших гимнах индийской Ригведы. В Средней Азии из культовых сооружении энеолита представляет интерес глиняная ступенчатая пирамида, напоминающая зиггураты Месопотамии.

Бронзовый век

Темп исторического развития особенно ускорился в связи с открытием металла — меди и бронзы (сплава меди с оловом). Орудия труда, оружие, доспехи, украшения и посуду начиная с III тысячелетия до н. э. стали делать не только из камня и глины, но и из бронзы. Усиливался межплеменной обмен, и учащались столкновения между племенами. Углублялось разделение труда, появлялось имущественное неравенство внутри рода. В наиболее выгодном положении оказались племена, жившие вблизи от залежей меди и олова — на Кавказе, на Урале и в Сибири. Вдали от этих центров производства металла, в лесных областях, куда проникали лишь отдельные предметы из привозного металла, чаще всего украшения, развитие человеческого общества совершалось значительно медленнее.

Патриархат

II тысячелетие до н. э. — время глубоких изменений в жизни целого ряда народов. Происходило в крупных масштабах общественное разделение труда, выразившееся в выделении скотоводческих племен. Развивалось земледелие как дополнение к пастушескому скотоводству. В связи с развитием скотоводства возрастала роль мужчины в производстве. Наступала эпоха патриархата, а женщина попадала в угнетенное положение. Внутри рода возникали большие патриархальные семьи, с мужчиной во главе, ведшие самостоятельное хозяйство. Тогда же появилось и многоженство. Археологи находят в степных курганах этого времени следы насильственных захоронений женщин вместе с умершими мужчинами.

Роды и племена (под племенем имеется в виду форма этнической общности, представляющая собой совокупность родов) укрупнялись и разрастались. Для развитых племен характерно наличие особых языков, территорий, собственных имен. В ряде случаев возникали объединения племен, для этого периода, по всей вероятности, кратковременные, заключаемые на время совместных походов. Развивавшееся коневодство облегчало организацию крупных военных походов.

Передвижение племен

Изучение археологических и антропологических материалов этого времени устанавливает, что происходили передвижения одних племен и гибель других. Трипольские земледельческие племена были побеждены своими соседями-скотоводами, жившими восточнее Днепра. Степные племена скотоводов во II тысячелетии до н. э. вторглись в бассейны Оки и Верхней Волги, частично оттесняя местное охотничье-рыболовческое население. Наблюдалось передвижение племен и в Сибири. Одни из них из области Казахстана продвигались на север, на Средний Урал, а другие — с востока — в район современного Минусинска. Во второй половине II тысячелетия до н. э. в южнорусских степях складывается так называемая срубная культура (названная по деревянным срубам в курганах), созданная, вероятно, племенами Среднего Поволжья, которые в дальнейшем продвинулись на запад и ассимилировали ряд племен, живших между Доном и Днепром. Влияние срубной культуры в период ее расцвета распространялось на территории от Нижнего Днепра до реки Урала, доходя на севере до Сейма и Оки.

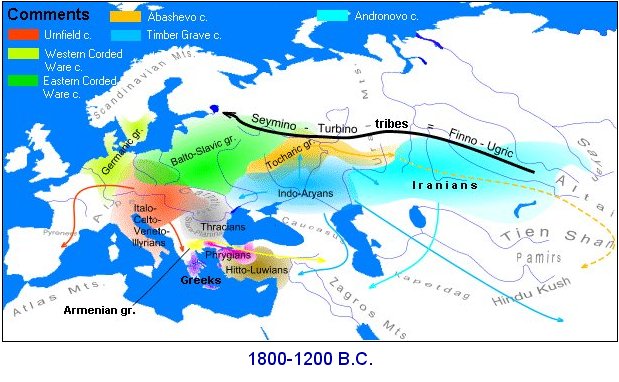

Происхождение народов

Сложной проблемой, требующей совместной работы лингвистов, антропологов и археологов, является этногенез, происхождение народов. В бронзовом веке уже наметились большие культурные общности, которые, возможно, соответствовали языковым семьям: индоевропейцам, угро-финнам, тюркам и кавказским племенам. Географическое размещение их сильно отличалось от современного. Предки угро-финнов продвигались, по мнению некоторых ученых, от Приаралья на север и северо-запад, проходя западнее Урала. Предки тюркских народов находились восточнее Алтая и Байкала. Средняя Азия была заселена иранской ветвью индоевропейцев, предками таджиков.

Трудным для решения является вопрос о происхождении славянской ветви индоевропейской языковой семьи. По всей вероятности, основной прародиной славян были области между Днепром, Карпатами и Вислой, но вполне возможно, что в разное время «прародина» могла иметь разные очертания — то расширяться за счет центральноевропей-ских культур, то продвигаться на восток или выходить временами на степной юг.

(современная ДНКгенеалогия определила прародиной индоевропейцев Алтай)

При тогдашней аморфности и неустойчивости этнических признаков соседящие племена могли менять направление своего тяготения, своих культурных связей, а это сказывалось и на выработке общих языковых форм.

Соседями протославян были предки германских племен на северо-западе, предки латышско-литовских («балтийских») племен на севере, дако-фракийские племена на юго-западе и прото-иранские (скифские) племена на юге и юго-востоке; время от времени протославяне входили в контакт с северовосточными финно-угорскими племенами и далеко на западе — с кельтско-италийскими.

Начало разложения родового строя

История различных племен, населявших в бронзовом веке нашу Родину, мало известна. Не сохранились ни названия племен, ни имена их вождей, ни их языки, однако уловить ход исторического процесса и раскрыть основные явления той отдаленной эпохи возможно. Наиболее важным итогом бронзового века было достижение такого уровня производительных сил в ряде областей, при котором они пришли в противоречие с тормозившим дальнейшее общественное развитие коллективным хозяйством рода. Признаками распада родового строя явились возникновение имущественного неравенства, сосредоточение богатств и власти в руках вождей племен, учащение вооруженных столкновений, обращение плен-ных в рабов, превращение рода из кровнородственного коллектива в территориальную общину. Обо всем этом можно судить на основе археологических материалов Северного Кавказа, Закавказья и Причерноморья.

Примером может служить знаменитый Майкопский курган на Северном Кавказе, относящийся ко II тысячелетию до н. э. Под большим искусственным земляным холмом обнаружено погребальное сооружение из трех комнат. В главной комнате под балдахином с золотыми и серебряными украшениями захоронен вождь с золотой диадемой на голове. В боковых комнатах были положены убитые при погребении рабыни. В могиле вождя были найдены золотые и серебряные сосуды. На одном из них выгравировано своеобразное изображение Северного Кавказа (горы и две реки). Археологические памятники, обнаруженные при раскопках Майкопского кургана, свидетельствуют о связях племен, населявших нашу страну, со странами Древнего Востока.

Вторым примером пышных погребений вождей являются курганы в Триалети (южнее Тбилиси). В кургане, относящемся к XV в. до н. э., найдены роскошные по выделке серебряные и золотые сосуды, один из них с чеканным изображением религиозной процессии.

Обилие драгоценностей, погребение с вождем насильственно убитых рабов и ра-бынь, колоссальные размеры могильных насыпей — все это свидетельствует о богатстве и власти вождей, о нарушении первоначального равенства внутри племени. Так в недрах первобытнообщинного строя в результате развития производительных сил и появления противоречий внутри родо-племенной организации рождались предпосылки новой общественно-экономической формации — рабовладельческой. Этот процесс протекал неравномерно и длительно. Когда человечество вступало в рабовладельческую формацию, то позади него оставался не «золотой век», а первобытное хозяйство с периодическими голодовками, приводившими к вымиранию целых племен, с принудительным равенством и вынужденной коллективностью, при которой люди были как бы рабами рода. Позади оставалось время людоедства (когда люди поедали пленных врагов и своих заболевших или умерших родичей), время человеческих жертвоприношений и господства мрачных колдовских действий и суеверных обрядов. Основанный на более высоком уровне развития производительных сил рабовладельческий строй, представляющий сочетание рабовладельческих хозяйств со свободными территориальными общинами, был уже крупным шагом вперед.

Б.А. Рыбаков - «История СССР с древнейших времен до конца XVIII века». - М., «Высшая школа», 1977

--------------------------------------------

Библейская родословная — генеалогическая информация, содержащаяся в Библии. Имеются многочисленные главы, посвящённые этому вопросу, в Ветхом Завете (генеалогия патриархов от Адама до Авраама, подробные росписи всех колен Израилевых, родословия соседних с древними иудеями народов); эти разделы обычно сопровождаются прямым указанием на «родословную» (на иврите толдот). Известны два родословия Иисуса Христа в Новом Завете (знаменитое родословие в самом начале Евангелия от Матфея: «Авраам родил Исаака…» и менее известное родословие в Евангелии от Луки, представляющее собой, наоборот, перечень предков Христа от Иосифа в обратном порядке до Адама). Подробнее см. родословие Иисуса. Многие из включённых в родословные, по преданию, считаются прародителями целых племён и наций.

В допотопной истории рода человеческого прослеживается две ветви: дети Каина и дети Сифа. Линия потомков Каина обрывается с наступлением Всемирного Потопа, после которого выживают только Ной и его сыновья.

Потомки Сима

Род Сима в Библии расписан подробно и его линию можно проследить вплоть до Иисуса. К семитам прежде всего относят евреев, арабов и ассирийцев.

Потомки Сима

Потомки Иафета

Основные статьи: Иафет и Яфетиды

Ветхий Завет касается Иафета и его потомков лишь вскользь. Традиционно яфетидов связывают с индоевропейцами. Иногда также к ним причисляют кавказские и тюркские народы. В более широком смысле яфетиды — это всё население планеты, за исключением негроидов и семитов

Основные статьи: Хам и Хамиты

Ветхий Завет называет хамитами представителей негроидной расы. Хамиту Белу приписывают господство в Вавилоне и строительство Вавилонской башни (согласно другой точке зрения, Вавилонскую башню построил Нимрод).

-----------

Распространение семени благословенного

4.25 И еще познал Адам жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф; потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.

4.26 У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос; тогда начали называться по имени Господа.

От племени Каина Моисей переходит к новой линии потомства Адамова, в кратком описании которой не видно ничего более, как примеры благочестия. Из сего видно, что, изобразив семя змия, он теперь указует на семя жены.

И нарекла ему имя Сиф. Имя сие, по производству от слова ....... положить, может значить основание.

Давая сие имя своему сыну, Ева предполагает и надеется, что он будет основанием нового племени, несмотря на то, что в то же время имеет в мыслях Авеля, коего пример доказывает, по-видимому, неизвестность таковой надежды. Она утверждает что сие основание нового племени полагает сам Бог что Сиф не будет подобен Каину, а будет вместо Авеля, коего цену если не при рождении его, то в жизни и смерти, она, конечно, узнала. Все сие показывает, что в Сифе надеется она восстановления и сохранения благословенного семени и нарекает ему имя в духе веры и прозрения в будущее.

И он нарек ему имя Энос. Энос значит смертный, немощный. Из чувствования ли смирения и сокрушения вообще или от особенного некоторого искушения, постигшего племя благочестивых, родилось сие наименование, молчание Моисея решить не позволяет.

Тогда начали называться по имени Господа. В славянском тексте, согласно с греческим семидесяти толковников, сие место читается так: сей упова призвати имя Господа Бога. Принужденный состав сих слов (ибо что значит: уповал призвать?) и неопределенность представляемого ими понятия (ибо неужели, кроме Эноса, никто не призывал имени Господа Бога?) без дальнего исследования дают приметить несовершенство перевода в сем месте. Слово ????, происходящее от ??? переводчик производил от ??? уповал и к сей погрешности приноровил всю речь.

С еврейского некоторые переводят сие место так: тогда началось призывание имени Господа. И говорят, что во время Эноса с умножением благочестивого племени установлено общественное и открытое богослужение, коего действия совершались прежде каждым семейством и лицом частно и без соглашения с другими. Иные так: тогда осквернено призывание имени Божия. И в изъяснение сего прибавляют, что со дней Эноса начали уже давать имя Божества вещам сотворенным.

В переводе Акилы читается: ???? ????? ??? ???????? ?? ??????? ??????, что, кажется, значит: тогда начали называться по имени Господа, то есть племя благочестивых начало быть отличаемо наименованием сынов Божиих. Сия мысль совершенно соответствует еврейскому выражению ?????? (Ис. XLIV. 5. XLVIII. 1) и оправдывается последующим повествованием Моисея о смешении сынов Божиих и дщерей человеческих (Быт. VI. 2).

Посему должно полагать, что во дни Эноса общество благочестивых видимым образом сосредоточилось и отделилось от сынов века сего

----------

Сим, Хам, Иафет, Шем, Хам, Йефет Щедровицкий Д. В.

Мифологический словарь гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — 672 с., 16 л. ил. — ISBN 5-85270-032-0.

Потомки Иафета

| ГОМЕР - (пафлогонийцы)

| | АСКЕНАЗ (скандинавы)

| | РИФАТ (французы, кельты, шотландцы)

| | ФОГАРМА (армяне)

|

| МАГОГ (скифы)

ИАФЕТ -|

| МАДАЙ (мидийцы)

|

| | ЕЛИСА (греки)

| ИАВАН | ФАРСИС (фарсийцы)

| | КИТТИМ (Кипр)

| | ДОДАНИМ (троянцы и родосцы)

|

| ФУВАЛ (иберы, грузины)

| МЕШЕХ (каппадокийцы)

| ФИРАС (фракийцы, даки, геты)

Потомки Хама

| СЕВА (африканцы)

|- ХУШ -| ХАВИЛА (гетулы)

| | САВТА

| | | ШЕВА

| |- РААМА -| ДЕДАН

| |

| | САВТЕХА (эфиопы)

| | НИМРОД (вавилоняне)

ХАМ -|

| | ЛУДИМ

| | АНАМИМ

|- МИЦРАИМ -| ЛЕГАВИМ (север Африки)

| (египтяне) | НАФТУХИМ (земли возле Пелузия)

| | ПАТРУСИМ (Верхний Египет)

| | КАСЛУХИМ (филистимляне)

| | КАФТОРИМ (Крит)

|

|- ФУТ (ливийцы)

|

| | СИДОН (финикийцы)

| | ХЕТ (хетты)

| | ИЕВУСЕЙ (иевусеи)

|- ХАНААН -| АМОРРЕЙ (аморреи)

| ГЕРГЕСЕЙ (гергесеи)

| ЕВЕЙ (евеи)

| АРКЕЙ (аркеи)

| СИНЕЙ (синеи)

| АРВАДЕЙ (арвадеи)

| ЦЕМАРЕЙ (цемареи)

| ХИМАФЕЙ (химафеи)

Потомки Сима

|- ЕЛАМ (еламиты и персы)

|- АССУР (ассирийцы)

|

| |- ФАЛЕК (евреи, арабы, идумеи,

|- АРФАКСАД -|- САЛА -|- ЕВЕР -| аммонитяне, моавитяне)

СИМ -| |- ИОКТАН

|

|- ЛУД (лидийцы)

| УЦ (Трахонита и Дамаск)

|- АРАМ | ХУЛ

| ГЕФЕР (бактрийцы)

| МАШ (мисанейцы)

-------------------------------------------- .

Древняя история человечества не такова как ее все учат в школах и университетах.

Детство человечества, или Игра как стиль жизни

Человек — это какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, устраивая жертвоприношения, распевая и танцуя, дабы расположить к себе богов и отбить врагов, победив их в бою.

Платон

Он творит игры обряд

Так легко вооруженный,

Как аттический солдат,

В своего врага влюбленный.

О. Мандельштам

В самом начале VI в. до н. э. афинский мудрец и законодатель Солон добрался до Египта и посетил там храм богини Нейт, расположенный в дельте Нила недалеко от Саиса, тогдашней столицы страны.

Беседуя с местными жрецами, он попытался удивить их своими рассказами о древнейшем прошлом Эллады, поведав им в числе прочих и миф о так называемом Девкалионовом потопе.

Тогда старый египетский жрец воскликнул: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!»

Смысл этого восклицания более или менее ясен: в представлении египтян греки так мало знают и о своем собственном прошлом, и о прошлом других народов земли, что похожи на неразумных детей, важно рассуждающих о событиях своей коротенькой жизни.

Ведь далее в том же платоновском диалоге «Тимей», который сохранил для нас эту любопытную историю, следует знаменитый рассказ об Атлантиде и войне афинян с атлантами, о которой Солону и другим

1 Богиня войны и мудрости. Греки отождествляли ее со своей Афиной.

2 Девкалион — фессалийский герой, сын Прометея, отец Эллина. По мифу, единственный человек, переживший, подобно библейскому Ною, великий потоп, погубивший все остальное человечество.

[ 200 ]

его соотечественникам до его поездки в Египет ничего не было известно. Но это — лишь первое, что приходит в голову, когда начинаешь размышлять над этим удивительным текстом. На самом деле фраза, произнесенная старым жрецом, могла заключать в себе и некие дополнительные смысловые оттенки, может быть, даже не вполне осознанные самим Платоном. В восприятии окружающих их варваров греки были детьми не только ввиду краткости их исторического опыта, но и ввиду их странного для постороннего взгляда легкомыслия, непоседливости, несерьезности и легковесности всего их поведения и образа жизни. С точки зрения других древних народов, они были чересчур общительны, смешливы, неумеренно болтливы и суетливы, а сверх того еще и слишком любопытны: постоянно во все совали свой нос и всему удивлялись, что не могло не раздражать неторопливых, внешне невозмутимых и замкнутых людей Востока.

От их внимания, конечно, не могли ускользнуть и особое пристрастие греков ко всякого рода состязаниям и играм, их вечная погоня за славой и стремление всегда и во всем быть первыми. Такие серьезные и основательные люди, как те же египтяне, финикийцы или вавилоняне, не находили во всем этом ничего иного, кроме чисто детского тщеславия и «суеты сует».

------------------------------------------------

Библия начисто разбивает всю "историю" современного человечества.

Жена Каина была также его сестрой, как и жена Сифа.

Допотопные патриархи не имели столь поврежденного генетического кода как сейчас.

Библия в родословии Христа упоминает только праведников, исключая обычных.

История с Каином произошла 80 000 лет назад.

Потоп Ноя был в 11 тыс. до н.э.

Генеалогия фараонов Египта идет с 10 тыс. до н.э.

В богословских институтах это не изучают - там не ищите.

Могила Каина находится в Сирии.

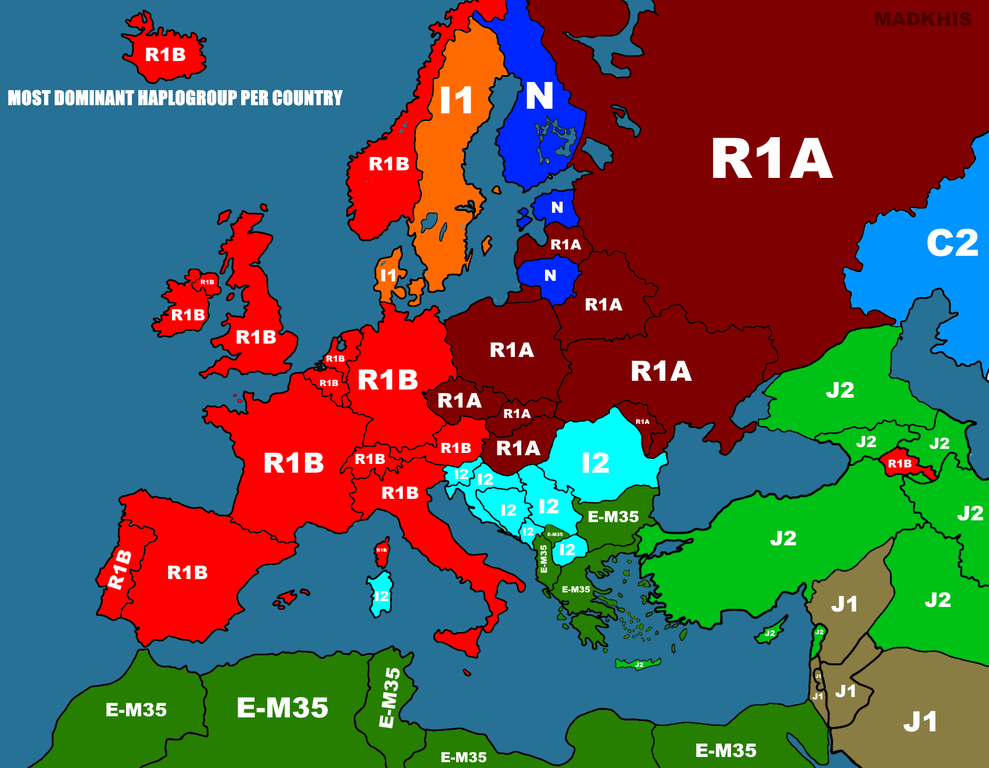

Из ковчега Ноя вышло 8 человек, все с разными гаплогруппами.

Патриарх Ной определил и их дальнейшую судьбу.

То что семиты сейчас правят - они к этому шли 3000 лет, вперекор Ною - то есть против Бога.

Евреи - совсем молодой народ-выскочка.

А фараоны Египта были наши тюрки.

R1a - русские,одна из самых молодых гаплогрупп человечества.

Сыновья Иафета заняли Европу.

Чеченцы - евреи.

Наш астрономический день появился только на 4 "день" творения Бога - в протерозой.

Св. пророк Моисей воспитывался во дворце фараона Рамзеса и обладал всеми допотопными закрытыми знаниями.

А при фараоне Мернептахе Моисей получил от Бога Пятикнижие сразу в готовом виде.

Писцы только переписали на папирус.

Библия.

Когда, где и почему случился Всемирный потоп: версии

Всемирный потоп планета Земля .

Всем известна библейская история о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Однако эта история не единственная - легенды о потопе (иногда в письменном виде) имеются у очень многих народов, населяющих различные части земного шара.

Согласно японскому варианту, первый властитель Японии, живший до потопа, поселился на островах сразу после того, как вода стала убывать.

Из 130 индейских племен Северной, Центральной и Южной Америки нет ни одного, в мифах которого не отразилась бы эта тема. Один из древнемексиканских текстов – “Кодекс Чималпопока” так повествует об этом. “Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой. …Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю землю, а тензонтли кипело и бурлило с большим шумом, и вздымались горы красного цвета…”.

В рукописях древней Мексики сохранилось предание о всемирном потопе, уничтожившем на Земле неугодную богу расу великанов. Все люди превратились в рыб, за исключением одной пары, спрятавшейся в ветвях дерева.

У индейцев Калифорнии герой многих мифов Койт, подобно Ною, спасся от потопа, сопровождавшегося огненным дождем.

Воспоминания об ужасном наводнении, залившем самые высокие горные вершины, сохранились и в мифах канадских индейцев.

Интересно, что во всех легендах о потопе у жителей Нового Света упоминаются землетрясения и извержения вулканов.

В рассказе индейцев из племени яганов, населяющих архипелаг Огненной Земли, в качестве причины потопа фигурировало какое-то космическое явление, возможно, это было падение в море крупного метеорита: “...много столетий назад Луна упала в море. Морские волны поднялись, подобно воде в ведре, если бросить в него большой камень. Это вызвало наводнение, от которого спаслись лишь счастливые жители этого острова, оторвавшегося от морского дна и плававшего по морю. Даже горы на материке были залиты водой... Когда, наконец, Луна вышла из морской пучины, а вода стала убывать, остров вернулся на прежнее место”.

Легко убедиться, что предания о потопе сохранились в памяти народов всех континентов земного шара. Лишь только во внутренних районах Азии и Африки, удаленных от морей и крупных рек, сказания о потопе относительно редки.

Невольно возникает вопрос: если сказания о потопе столь повсеместны, то не свидетельствует ли это о глобальном явлении, захватившем все континенты, т. е. не был ли потоп действительно всемирным?

Изменение положения границ суши и моря постоянно происходит в истории Земли. Неоднократная смена морских условий континентальными — явление повсеместное и характерное для геологической истории нашей планеты.

Такие трансгрессии (наступания) и регрессии (отступания) моря вызываются геологическими причинами. В эпохи горообразования, когда контрастность рельефа увеличивается, происходят регрессии моря: в этот период воды Мирового океана концентрируются в глубоководных впадинах. Моря становятся глубже, а горы — выше. Наоборот, в эпохи относительного тектонического покоя, когда рельеф дна морей и суши постепенно выравнивается, воды Мирового океана топкой пленкой покрывают невысокие равнины континентов — наступает очередная трансгрессия моря.

В геологической истории Земли наиболее крупные трансгрессии были в конце кембрия — начале ордовика, в каменноугольном, юрском и меловом периодах.

Однако подобного рода изменения очертаний суши и моря, происходящие необычайно медленно, к катастрофическим явлениям отнесены быть не могут.

Значительно проще объяснить катастрофы с помощью колебаний уровня Мирового океана, вызываемых изменением в нем количества воды. Еще сравнительно недавно (с геологической точки зрения, конечно), примерно 10 — 20 тыс. лет назад, льды покрывали значительную часть Северной Европы и Америки. Потом лед растаял. В результате Мировой океан дополнительно получил такое количество воды, что уровень его поднялся на 100 м.

Как будто бы объяснение всемирному потопу найдено. Таяние ледников не так уж сильно разнится с библейским и другими преданиями, а повсеместное повышение уровня океана — это же полное затопление всех приморских стран.

Но сколь ни заманчиво объяснение легенд о потопе таянием материковых льдов или, точнее, эвстатическими колебаниями уровня океана, вызванными этим таянием, от подобной гипотезы приходится отказаться. Дело в том, что естественное таяние ледников — процесс чрезвычайно медленный, длящийся много веков, и, конечно, он, как, впрочем, и любое другое геологическое или метеорологическое явление, не может послужить толчком к одновременному на всем земном шаре катастрофически быстрому и значительному по величине подъему уровня океана.

Многочисленные легенды о потопе, несомненно, связаны с теми или иными локальными явлениями, вызвавшими внезапный подъем уровня воды.

Можно назвать три или четыре наиболее вероятные причины потопов. Безусловно, одна из самых частых -цунами. По эффекту к ним близки и волны от падения в море крупного метеорита (правда, такое случается гораздо реже).

Подводные землетрясения и метеориты способны вызвать лишь кратковременное нашествие волны. Между тем из многих сказаний известно, что потоп длился несколько дней, а то и недель. Очевидно, причиной длительного подъема воды было другое явление — сильные ветры, которые гнали морскую воду в устья крупных рек и как бы запирали их естественной плотиной. Таким путем происходят наиболее сильные наводнения. Пример относительно слабого наводнения этого типа — подъем уровня воды в Неве, описанный А. С. Пушкиным в поэме “Медный всадник”.

Причиной потопов могли быть и случайные прорывы воды из замкнутых водоемов и бассейнов в результате землетрясений, карстовых процессов и т. д. Мощные горные обвалы и оползни в состоянии запрудить даже самую крупную реку и вызвать сильное наводнение.

Наконец, тайфуны. П. А. Молэн считает, что, кроме тайфуна, ни одно геофизическое явление не способно породить потоп одновременно с помощью ливня и гигантских волн, похожих на волны цунами. Несомненно, упоминаемые в легендах потопы в большинстве случаев относятся именно к этой категории. Но вернемся к библейской версии потопа как наиболее известной. Лишь в конце прошлого века было установлено, что непосредственный источник библейской легенды — ассирийский миф о Гильгамеше, записанный клинописью на глиняных табличках в XXI в. до п. э. Всемирный потоп произошел в глубокой древности, и спасся от него в ковчеге с различными животными ассириец Утнапишты, который так рассказывает об этом событии Гильгамешу: “...нагрузил его (ковчег) всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел серебра я, нагрузил его всем, что имел я злата, нагрузил его всем, что имел живой я твари, поднял на корабль всю семью и род мой, скот степной и зверье, всех мастеров я поднял...

Утром хлынул ливень, а ночью хлебный дождь я увидел воочию. И взглянул на лицо погоды — страшно глядеть на погоду было...

Первый день бушует южный ветер, быстро налетая, заполняя горы, словно войной, людей настигая. Не видят один другого...

При наступлении дня седьмого буря с потоком войну прекратила... Успокоилось море, утих ураган — потом прекратился...

В двенадцати поприщах поднялся остров. У горы Ни цир корабль остановился. Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться...”.

В описаниях потопа в Библии и в мифе о Гильгамеше нетрудно найти весьма существенные различия. Если в Библии ничего не говорится относительно ветра, сопровождавшего потоп, то в ассирийском источнике указания на ветер самые прямые. Напротив, в Библии указывается, что ветер способствовал прекращению наводнения (“...и навел бог ветер на землю, и воды остановились”).

Совершенно по-иному выглядит и длительность потопа. Если по Библии потоп длился почти год, то по ассирийским источникам — всего лишь семь дней.

В то же время описание строительства ковчега, а также метод, с помощью которого Утнапишты и Ной определяли уровень падения воды, удивительно совпадают. Первый выпускал из ковчега сначала голубя, который вернулся, не найдя места для отдыха, затем ~- ласточку; Ной с той же целью выпускал ворона и дважды — голубя. “И возвратился к нему голубь в вечернее время; и вот сорванный маслиничный лист во рту у него: и узнал Ной, что вода убыла с земли”.

Вавилонский историк и жрец Берос, живший примерно в 330—260 гг. до н. э., в “Истории Халдеи” также утверждает, что, согласно преданиям, в его стране произошло сильное наводнение.

Удивительное сходство ассирийской легенды с библейской, доходящее до полного тождества отдельных выражений, указывает на то, что библейская версия — лишь пересказ халдейского (ассирийского) предания. К такому выводу сейчас пришли все известные ассирологи.

Халдейская история низводит потоп до очень малых и вполне правдоподобных размеров — дождь идет только семь дней, вода не покрывает вершин гор. Остановка судна на горах Ницир в то время, когда потоп достиг своего максимума, дает нам представление о высоте поднятия воды. Высота гор Ницир - около 400 м.

Известный австрийский геолог Э. Зюсс первым воспользовался сведениями о потопе, записанными клинописью и обнаруженными при раскопках в Ниневии. Он пришел к следующим выводам: под потопом нужно подразумевать случившееся в низовьях Евфрата опустошительное наводнение, захватившее Месопотамскую низменность; главная его причина заключалась в наступлении на материк волны цунами, образовавшейся от землетрясения в районе Персидского залива или южнее его; очень вероятно, что период сильнейшего землетрясения сопровождался циклоном, шедшим с юга.

Последующие исследователи лишь несколько уточнили версию Зюсса. Они установили, что сильные землетрясения не характерны для Персидского залива и волна цунами, сколь высока она ни была, не смогла затопить всю Месопотамскую низменность. Вероятнее всего, потоп, описанный в халдейской легенде, представлял собой грандиозное наводнение в результате ливней и сильного, дующего навстречу течению рек ветра.

В расположенном восточнее Бенгальском заливе крупные наводнения, вызванные циклоном, происходили в 1737 и в 1876 гг. Первое из них подняло воду на 16 м, второе — на 13 м. Число погибших в каждом случае — более 100 тыс. человек. По-видимому, аналогичные явления с давних пор происходили и в устьях Тигра и Евфрата с той лишь разницей, что 4000—5000 лет назад наводнения захватывали гораздо дальше материк, чем теперь. В то время Персидский залив близко подходил к горам Ницир, и потому корабль, гонимый, согласно легенде, вверх по реке, мог в короткое время достигнуть гор.

Среди катастрофических наводнений, затронувших европейскую цивилизацию, можно отметить прорыв атлантических вод в Средиземное море, резко поднявший его уровень, и Дарданов потоп. Последний связан с прорывом вод в Черное море. Уровень Черного моря был в эпоху последнего оледенения более чем на сотню метров ниже нынешнего. Сушей были огромные пространства его современного шельфа, особенно в северо-западной части. По этому шельфу текли воды палео-Дуная, соединявшего воды Дуная, Днестра, Буга, и они впадали в соленые воды, заполнявшие глубоководную Черноморскую впадину. Из этой же впадины сток вод шел в Мраморное море (тогда еще озеро) через мощную морскую реку – нынешний Босфор (аналогом ему может быть пролив Кара-Богаз-Гол). А на месте другого пролива, Керченского, текли пресные воды палео-Дона, объединявшего Дон, Кубань и другие, более мелкие реки Причерноморья в единую речную систему. Палео-Дон впадал в Черное море у юго-восточных берегов Крыма.

Исследования осадочных пород Черного и Мраморного морей показали, что до глубины ста метров не происходило осадконакопления ранее 2 – 6 тысячелетия до н.э., так как в это время эти районы были сушей. Прорыв перешейка Дарданелл, вызванный землетрясением чудовищной силы, привел к образованию Мраморного моря, бывшего до этого озером. Последствия катастрофы были грандиозны. Уровень воды в Черном море за короткий срок поднялся более чем на 100 метров. Были затоплены огромные площади Черноморского побережья. Береговая линия на низменном восточном берегу моря отодвинулась почти на 200 км, а на месте большой низменности, по которой текли (и стекались в одно русло) реки палео-Дон и палео-Кубань, образовалось Азовское море.

Таким образом, возможных катастроф, связанных с наводнениями, немало, и ученые склоняются к тому, что во многих уголках Земли в свое время случился свой Всемирный потоп.

По материалам с http://katastrofa.h12.ru

Оценили 0 человек

0 кармы