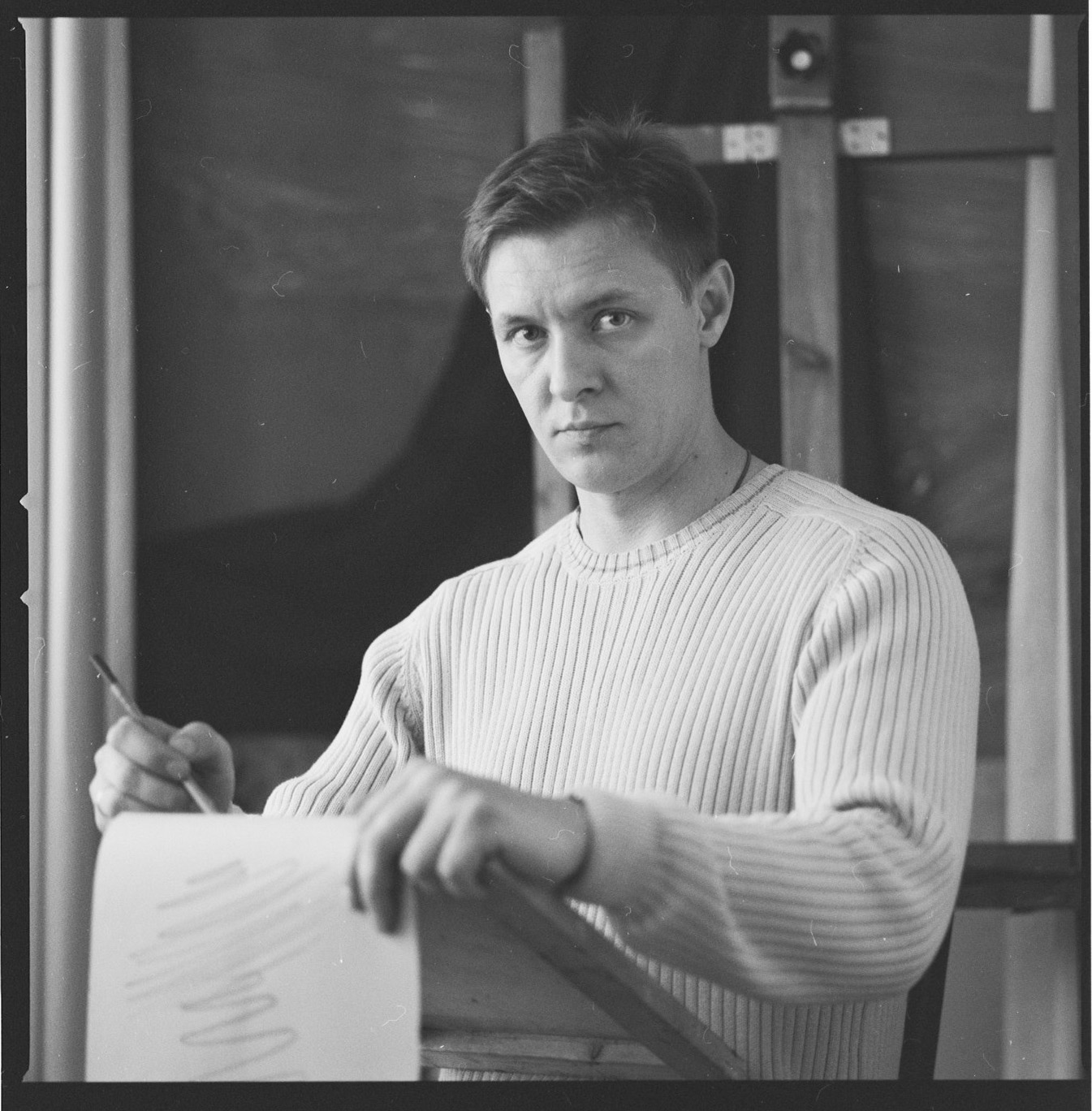

Попов Павел Петрович – человек многогранный, тонкий, динамичный. Он родился в семье инженера. По окончанию средней школы служил на флоте. Затем приехал в Москву, работал на АЗЛК слесарем. А однажды случайно зашел в Манеж на выставку Ильи Глазунова. И это перевернуло всю его жизнь...

– Вы начали заниматься живописью в 24 года. До этого была служба на флоте, работа в Московском автомобильном заводе им. Ленинского комсомола. Оглядываясь назад, скажите, на ваш взгляд, это было предопределено? Вы любили рисовать с детства?

– У меня не очень традиционный путь к искусству. В живопись я пришел довольно поздно. До этого, наверное, искал себя, не мог понять, чем мне заниматься – служил на флоте, потом работал поваром, приехав в Москву, работал по лимиту на АЗЛК. Однажды, гуляя по Александровскому саду, увидел огромную очередь в Манеж. Это была очередь на выставку Ильи Глазунова. Был 1989 год.

Я впервые увидел картины, живопись. Хотя рисовать любил с детства, но такие огромные полотна, многофигурные, исторические, потрясли меня. На выставке были картины самого мастера и его учеников. Я помню работу моего учителя Михаила Шанькова «Засадный полк». Огромный дуб на переднем плане, желтая осенняя ветвь, которая проходит по диагонали через всю картину и скрывает спрятавшихся за ней русский воинов. Молодые и старые бойцы, князь на коне. Все эти лица смотрят как бы мимо зрителя – и в то же время на зрителя. Так красиво по краскам, художественно, выполнено ярко, живо. Я был потрясен увиденным, и почему-то мне показалось, что я тоже когда-нибудь смогу так писать. С этого времени я стал заниматься живописью.

Через четыре года поступил в Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества, которая сейчас располагается на Мясницкой, в легендарном училище живописи, ваяния и зодчества, построенном архитектором Баженовым в 1790-м году. Здесь, как известно, учились такие колоссы русского искусства, как Коровин, Серов, Левитан. Преподавали Саврасов, Поленов. Это училище с огромной историей и традициями. Учиться было очень интересно. Илья Сергеевич Глазунов был не только хорошим художником, но и человеком, по-настоящему любящим и понимающим искусство. Он воспитал целую плеяду прекрасных художников, которые стали его помощниками в сохранении и возрождении школы русской живописи. Мне посчастливилось у них учиться. Первую историческую картину я написал уже на втором курсе. Она называлась «Иосиф открывается своим братьям». Темы для картин, согласно традиции Петербургской академии, давались на библейскую или историческую тему. Приходилось много читать, изучая материал для картины. Тогда впервые я стал читать Библию. Это постепенно привело меня к воцерковлению. В конечном итоге темой моей дипломной работы стала «Тайная вечеря». Конечно, в истории мирового искусства многие художники брались за эту тему. Поэтому задача была сложная. Эту работу надо было сделать так, чтобы она была непохожей на другие. И здесь помог сам творческий метод – реалистический, который предполагает работу с живой натуры.

– Можете рассказать подробнее о создании «Тайной вечери»?

- Начнем с того, что для создания композиции я пригласил своих друзей и знакомых в мастерскую, расстелил на полу большой ковер и предложил им сесть по кругу. Всех было 13 человек. Когда я зажег свечи и выключил свет, то увидел, что это оригинально, ни на что не похоже. Появилась какая-то драматургия. Свет отбрасывал от фигур людей на стену тревожные большие тени. Такой эффект невозможно придумать. Можно представить эти тени как символ ожидания чего-то опасного. Огромная тень, которая нависла над этими людьми, которые боялись, прятались. Это именно натура подсказала. Ну и, собственно, благодаря натуре я с задачей написания картины справился.

– Почему вы решили написать портрет Сергея Есенина?

– Это был заказ для музея Есенина в Москве. Поскольку мне было неинтересно просто писать Есенина с трубкой, я долго размышлял, мне хотелось как-то по-особенному написать.

Так, как его никто не писал. Долго я думал над этой темой, а потом в русской своей деревне увидел проходку – это своего рода гуляние на деревне, когда мужчины и женщины надевают русские костюмы, и впереди идет гармонист. И вот, они идут по деревне в одну сторону, поют, потом разворачиваются – и идут в другую сторону, опять с песней. Вот такое торжественное шествие называется проходка. Я, когда увидел проходку, а она традиционная на Руси была, вдруг понял, что нужно Есенина среди этой проходки и изобразить. То есть как участника этого деревенского шествия. Нашел парня, который был похож немножко внешне на Есенина. Он позировал мне в русской национальной рубахе и с тальянкой. Тальянка сегодня редкий инструмент, двухрядная гармошка, на которой уже мало кто может сыграть.

Однако вернемся к теме. Родилась такая удивительная картина. Благодаря этому заказу я стал читать Есенина и увидел, что он, простой деревенский парень, щедро одарен талантом. Такие образы пронзительные:

Гой ты, Русь моя родная,

Хаты – в ризах образа...

Не видать конца и края –

Только синь сосет глаза.

«Только синь сосет глаза». Синь! Он тоже все воспринимал как живописец. В стихотворение «Песнь о собаке» есть такие строки: «Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег».

– Где можно увидеть ваши картины сейчас?

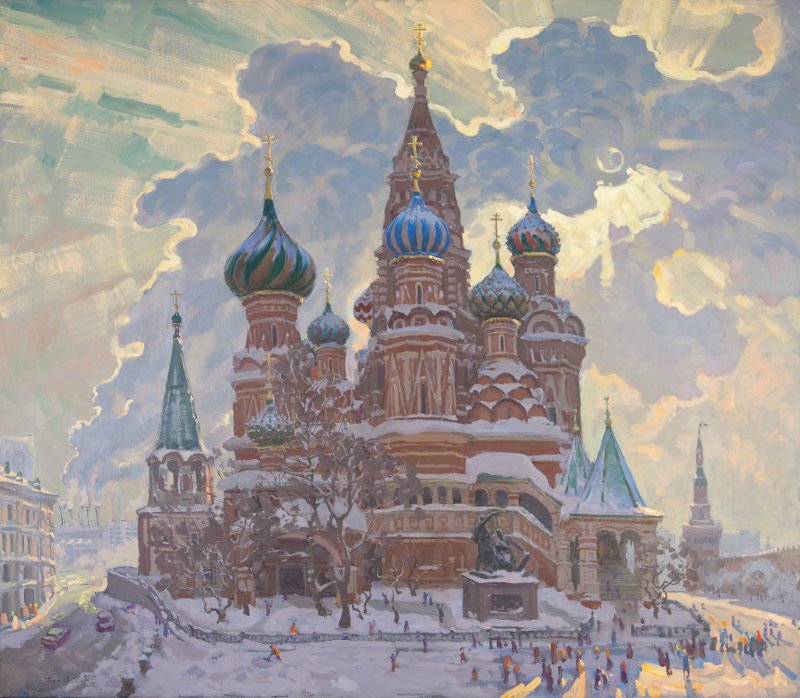

– У меня в мастерской что-то есть. Также сейчас выставка проходит в деревне Верховажье, туда я часть картин отвез. В музее Есенина можно Есенина посмотреть. В Коломне можно увидеть «Куликовскую битву». Или на моем сайте http://ppopov.ru/.

– О чем будет ваша новая тема?

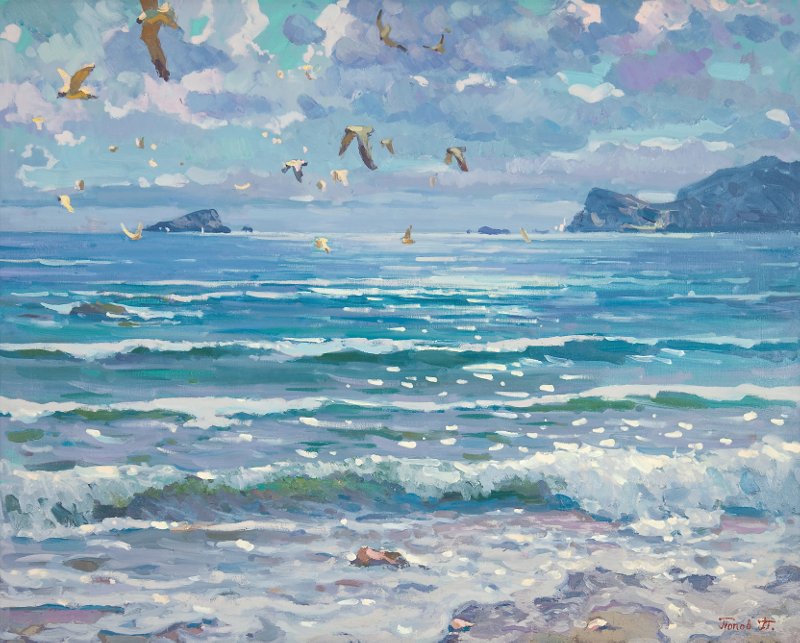

– В свое время Василий Дмитриевич Поленов говорил, если в живописи нет красоты и добра, то она ничего не стоит. Врубель говорил, что художник должен пробуждать современников величавыми образами духа. Я с ними абсолютно согласен. Надеюсь, что мне еще удастся написать много новых картин. В живописи можно развиваться всю жизнь. И процесс этот бесконечный. Процесс познания мира через краски.

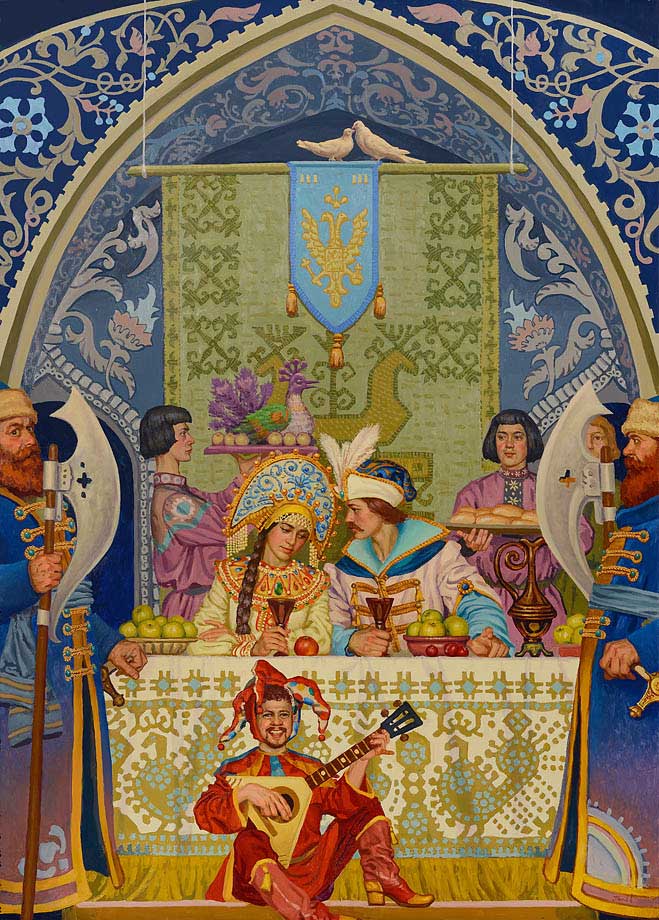

Из сказочных сюжетов..

".. Студенты меня часто спрашивают: сколько нужно времени, чтобы стать художником? Я отвечаю так, как со мной когда-то шутил мой учитель Афанасий Евстафьевич Сухинин: «Когда хорошо и внимательно напишешь 2000 этюдов — станешь художником». Повторюсь, этюды не самоцель. Но они развивают чувство цвета, ощущение живой изменчивости натуры. Немало значит способность находить интересный мотив, ощущать неожиданную выразительность композиции.."

Московский художник Попов Павел Петрович

Оценили 25 человек

63 кармы