Зажинки — один из древнейших земледельческих праздников. По одним источникам, он праздновался 21 июля в день Прокопия Жатвенника (Прокопа Жнеца).

«Прокоп летний — жней и жатвенник, жатву начинает».

В народе считали, что в этот день пташки задумываются (замолкают). Лето перешагнуло знойный возраст. Примерно с этого периода по народным приметам заканчиваются жаркие дни, ночи становятся холоднее.

Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков будет зажин, таковы и Зажинки. Жатва подводила итог всему многодневному труду крестьянина.

К началу жатвы готовились как к большому празднику

Хозяйка мыла дом, хозяин убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Перед началом жатвы каждый хозяин ходили осматривать свои нивы: поспел ли колос, пора ли жать.Проводили обряд «покрывания поля».

Самую первую сжатую жменю колосьев жнец клал не в сноп, а отдельно, на поле вместе с хлебом и сыром....

Потом начинали жать первый сноп — «господарик». Он считался именинным. Его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. С него же начинали осенью молотьбу, а соломой кормили больную скотину. Зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц.

Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно была еда, принесенная с поля. Пели специальные песни.

Один из древних и любимых праздников народного календаря — Прокопьев день,

...также известный как Казанская летняя и Зажинки. Этот день является одним из важнейших сельскохозяйственных праздников, символизирующим начало уборки урожая и наступление осеннего сезона.

Прокопьев день обязан своим названием Святому Прокопию Устюжскому, христианскому подвижнику, чтимому православной церковью как защитника земледельцев и покровителя урожая.

В этот день открываются врата плодородия, и каждый земледелец рассчитывает на щедрое вознаграждение за свой труд.

Зажинки - является одновременно религиозным и народным праздником, отмечающимся с глубокой древности. Само название «Зажинки» происходит от глагола «зажечь»:

- в этот день первые крестьяне, язычники, зажигали свечи на алтарях - капищах, происходило возжигание очага и ритуальное сжигание первого снопа. Этими обрядами крестьяне задабривали Богов и Природу, просили хорошего урожая и благополучия в хозяйстве.

Основным событием дня является обряд жатвы первого снопа.

В утренние часы старейшина деревни выходил в поле и срезал первый колос пшеницы или ржи. Этот колос заворачивали в чистый платок и хранили до следующего года как символ плодородия и успеха.

Катание колеса — ещё один важный обряд праздника

Огненное колесо, сверкающее искрами, катили по дороге вдоль поля, с востока на запад, подражая солнцу и задавая ритмы жизни на земле. Ребята и девчонки пускали самодельные колёсики, скатывали соломенные кольца, а взрослый люд разводил костры и прыгал через огонь, исполняя пляски и песни.

Кроме того, на Прокопьев день исполнялись молитвы и проводились обряды, направленные на защиту полей от вредителей и засухи.

Специально изготовленный круглый хлеб, похожий на солнечный диск, разламывали на куски и раздавали присутствующим, символизируя круговорот природы, продолжение жизни и символизирую счастье, то есть часть общего каравая хлеба и есть общее счастье.

На севере России, в Сибири где климат суровее, Зажинки проводились позже, обычно в августе, а не в июле.

Другие времена, другие нравы!

Сегодня огромное количество Российского зерна барыги вывозят за границу, разбазаривая наше общее счастье и набивая свои ненасытные карманы "бумажными фантиками".

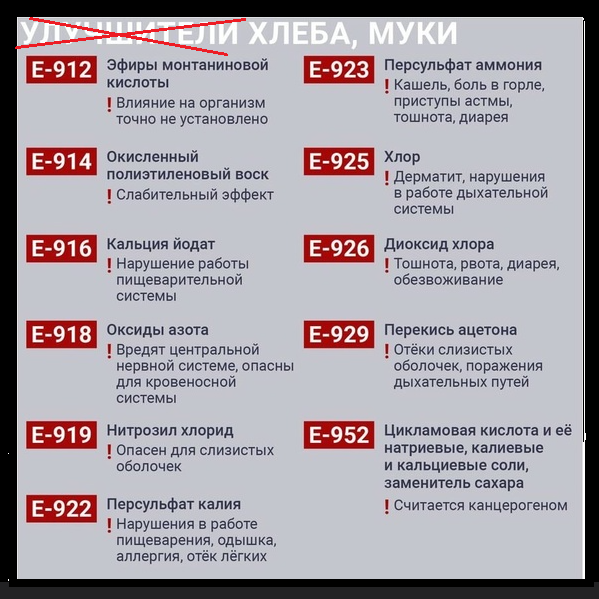

При этом хлеб продаваемый в магазинах есть стало невозможно, так как выпечка его никем и никак не контролируется, потому торгаши валят в него всевозможные добавки, вредны для здоровья. К ним относятся консерванты, регуляторы кислотности и эмульгаторы, что бы лежал на прилавках как можно дольше и не черствел и не плесневел. Назвать это месиво хлебом уже невозможно

Хотелось бы, что бы наш президент посетил хлебную промышленность начиная от полей, элеваторов, мукомольных заводов и до вымечки хлеба и посмотрел чем на самом деле кормят Россию и по каким ценам, какое зерно вывозят за границу и какое оставляют в России..

В современной России

Прокопьев день (Зажинки) сохранился в основном в сельской местности и отдельных регионах, где сельское хозяйство развито сильнее. В некоторых селах и деревнях проводятся костюмированные праздники, на которых воссоздаются сцены обработки полей, проходят выставки агротехники и дегустации местной сельхозпродукции.

Этнографические музеи, историко-культурные комплексы и усадьбы устраивают специальные программы, знакомящие посетителей с традиционными обрядами и бытом крестьян. Здесь можно увидеть, как выглядели старинные телеги, косы, серп и грабли, поучаствовать в изготовлении кукол-оберегов и попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Всё это красиво и показушно, жаль только что элитное зерно уплывает в другие страны...

Казанская икона Божией Матери одна из самых почитаемых в России

В 1552 году царь Иоанн Грозный присоединил к Руси Казанское ханство. 60 тысяч людей освободили из плена. Началось обращение язычников и мусульман в христианство.

В 1579 году в Казани произошел страшный пожар, опустошивший город. Девятилетней девочке Матроне, дочке купца Онучина, в сонном видении явилась Богоматерь и велела достать Её икону, зарытую ещё при господстве мусульман тайными христианами в землю на месте сгоревшего дома Онучиных. Поначалу родители не обратили внимание на рассказ девочки, но явление Небесной Царицы повторилось ещё три раза, причем третий раз оно было грозным. Тогда мать отвела Матрону к митрополиту города и рассказала ему о чудесном явлении.

Духовенство города в сопровождении огромной толпы народа направились к дому Онучиных. В этот же день начались раскопки, однако отыскать святой образ не получалось. Тогда копать стала сама Матрона и вскоре обрела сияющую чудесным светом икону Богородицы, завернутую в полуистлевшую одежду, но будто только что написанную.

Явленная икона являлась копией Влахернского образа, написанного святым евангелистом Лукой.

На месте обретения Иоанн Грозный приказал построить храм в честь Божией Матери и основать Богородицкий женский монастырь, в котором первой монахиней, а после и игуменьей стала Матрона Онучина (принявшая имя Марфа).

Икона прославилась особой милостью Богоматери к народу России. В Смутное время (1598-1613), когда поляки заняли Москву, грабили, убивали людей, жгли храмы и глумились над православными святынями, народ встал на защиту Родины.

В 1612 году из Казани в ополчение прислали список чудотворной иконы Богородицы. Три дня православное войско постилось и молилось Царице Небесной, уповая на Её милость. После этого Кремль и Китай-город взяли штурмом и прогнали из Москвы захватчиков.

Князь Дмитрий Пожарский после изгнания врагов исполнил данное им обещание: построил на Красной площади церковь во имя Казанской Божией Матери, где установил привезенную икону.

В 1812 году князь Михаил Кутузов перед отъездом на войну с французами посетил Казанский собор в Санкт-Петербурге, где на коленях со слезами на глазах просил Божию Матерь спасти Россию. Всю Отечественную войну он носил на груди медальон с изображением Казанской Богоматери. Через полгода в декабре 1812 года отслужили благодарственный молебен «За избавление России от нашествия галлов».

Перед чудотворным образом Казанской Богородицы всероссийское воинство выложило свои трофеи – императорские жезлы, ключи от города, забранные у неприятелей знамена, орлы и другие знаки воинской славы.

После революции московскую Казанскую икону похитили, а в церкви остался почитаемый список, написанный в XVII веке. Сегодня этот чудотворный образ находится в Соборе Богоявления Господня в Елохове.

Явленная икона Казанской Богоматери в 1904 году при ограблении Богородицкого женского монастыря в Казани бесследно исчезла. Сохранилась только древняя точная копия с первообраза.

В России Казанская икона пользуется большим почитанием. С этой иконой благословляют молодых к венцу, её вешают у детских кроваток. Ей молятся при вступлении в брак, об исцелении от болезней, при слепоте и других болезнях глаз.

К облику Богородицы обращаются по разным причинам

Люди ищут душевного спасения, просят о помощи защитить свою семью от бед и горя, скорбят об утрате близких. Многие верят в то, что икона способна дать правильные ответы, направить на истинный путь.

Иногда достаточно уделить несколько минут возле образа Богоматери, чтобы для себя понять сущность внутренней тревоги. Как двигаться вперед и достичь прозрения – то что интересует молящихся.

Есть несколько традиций святого дня:

Если вы не знаете, что готовить, важно, чтобы на столе были только постные блюда.

- Праздник Богородицы наиболее важен для женщин, когда представительницы прекрасного пола могут укрепить свои душу и тело. Именно поэтому, если выпадает такая возможность, лучше уделить этот день уходу за своей красотой.

Кулинарные традиции

Пиршество на Прокопьев день было обязательным условием праздника. Главной фигурой стола выступали хлебные изделия, символизировавшие богатство и благополучие. Хозяюшки пекли пироги, ватрушки, караваи и баранки, добавляя внутрь сыр, творог, грибы и, конечно, медовую начинку.

Среди напитков особое место занимал квас, пиво и медовуха, приготовленные по старым рецептам.

На Руси устраивали грандиозные пиршества, называемые обжиночные праздники. Стол накрывали прямо на улице, и все село собиралось вместе, чтобы разделить радость долгожданного урожая. Танцы, песни и шутки дополняли общую атмосферу веселья и радости.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

Оценили 3 человека

8 кармы