Самые яркие моменты бездарного военного руководства и коррупции на закате монархии.

Российская империя под предводительством Николая II не выиграла ни одной большой войны. И здесь нет вины солдат, шедших в полный рост на пулеметы за «веру, царя и Отечество», просто у них не было возможности победить — не хватало пулеметов, патронов, боевых кораблей. При этом руководство страны ни в чем себе не отказывало.

Деревянные заклепки для броненосцев и позор Цусимы

Великий князь Алексей Александрович Романов, как мог, руководил Морским ведомством и российским флотом.

Его современник, великий князь Александр Михайлович Романов, вспоминал: «Светский человек с головы до ног, которого баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал должность не более и не менее, как адмирала Российского Императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице».

В Париже всегда ждали щедрого князя. Алексей Александрович останавливался только в шикарных отелях «Риц» или «Континенталь», где для его свиты снимались целые этажи. Участник Цусимского сражения Алексей Новиков-Прибой писал о князе так: «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев».

Князь запомнился огромными хищениями, при нем казнокрадство на флоте достигло небывалых размеров и исчислялось миллионами.

Доходило до того, что броня некоторых кораблей буквально расползалась, ибо металлические заклепки были разворованы и броневые листы крепились деревянными втулками. Один новейший миноносец едва не затонул на полпути между Кронштадтом и Петербургом, так как в дырки для заклепок кто-то воткнул сальные свечи.

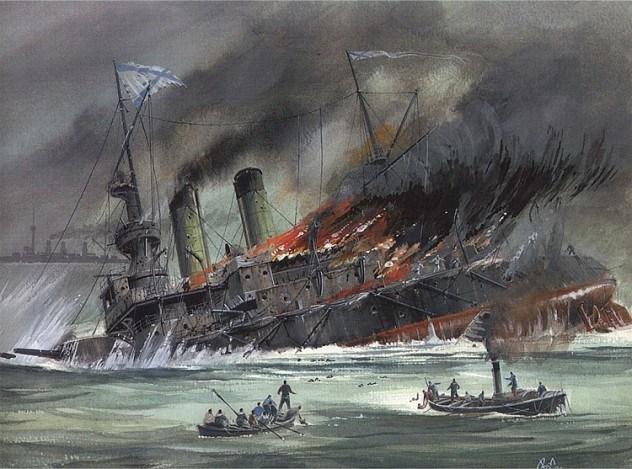

В 1905 году было проиграно Цусимское сражение — устаревшие русские броненосцы были тихоходными, разнотипными, плохо вооруженными, а снаряды их орудий даже не взрывались, попадая в корабль противника.

Погибающий броненосец «Адмирал Ушаков».

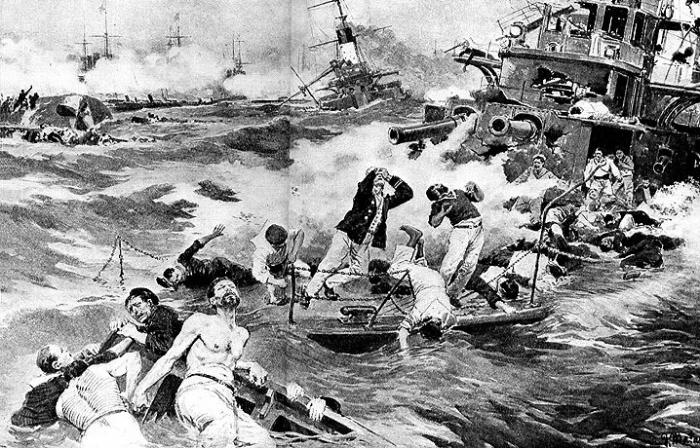

Итог сражения был печален: в сражении был потоплен 21 русский корабль, в том числе 6 эскадренных броненосцев, потери в людях составили 5045 человек убитыми. Для сравнения: японцы потеряли 3 небольших миноносца, причем один из них затонул после столкновения с другим японским миноносцем, и 117 человек убитыми.

Из списков военных флотов того времени два корабля участника Цусимского сражения дожили до наших дней. Это хорошо известный крейсер «Аврора» и японский броненосец «Микаса», флагманский корабль адмирала Хэйхатиро Того. Бронепалубная «Аврора» при Цусиме выпустила по противнику около двух тысяч снарядов, получив, в свою очередь, двадцать одно попадание. Крейсер имел серьёзные повреждения, шестнадцать человек из его экипажа, в том числе командир, капитан 1-го ранга Е. Р. Егорьев, погибли, ещё 83 человека были ранены. Не имея возможности идти вперёд, «Аврора» вместе с крейсерами «Олег» и «Жемчуг» разоружились в Маниле (Филиппины).

(По мнению некоторых военных экспертов, участие в Цусимском сражении, даёт больше оснований крейсеру «Аврора» служить в качестве мемориала, чем знаменитый холостой выстрел в октябре 1917 года)

После гибели российского флота общество охватила злоба против Алексея Романова, морские офицеры ему дали позорную кличку «князь Цусимский». Все громче раздавались требования о его отставке.

Тотальное воровство катастрофически сказалось на боеспособности флота. Львиная доля украденных денег уходила на бриллианты и роскошную жизнь для любовницы князя, француженки Элизы Балетты, актрисы Михайловского театра. Она щеголяла в ожерелье из бриллиантов, которое петербургские остряки прозвали «Тихоокеанский флот».

Под напором общества (доходило до битья стекол в княжеском дворце) князь Алексей подал в отставку и уехал кутить в Париж. В дневнике Николая II сохранилась запись: «30 мая, понедельник. Сегодня после доклада дядя Алексей объявил, что он желает уйти теперь же. Ввиду серьезности доводов, высказанных им, я согласился. Больно и тяжело за него, бедного!..»

Как уничтожали российскую артиллерию

Во время царствования Николая II российская артиллерия испытывала сильнейшее французское влияние, которое негативно сказалось на боеспособности армии.

С 1865 года Главное артиллерийское управление и Обуховский завод сотрудничали с фирмой Круппа, создававшей на тот момент лучшие артиллерийские орудия в мире (здесь и далее взято из «Энциклопедии отечественной артиллерии»).

Даже несмотря на русско-французский союз, немец Крупп исправно поставлял свои лучшие образцы в Россию, где от них отказывались. Ключевую роль в этом сыграл великий князь Сергей Михайлович, который до 1917 года руководил русской артиллерией. Князь и его любовница Матильда Кшесинская получали крупные взятки и драгоценные подарки от французских фирм и оборонных заказов.

В результате складывалась анекдотичная ситуация: орудия Круппа выиграли франко-прусскую войну в 1870 году, а Россия решила отказаться от них в пользу проигравшей стороны.

Например, в 1906 году Главное артиллерийское управление объявило конкурс на разработку тяжелого орудия для русской армии. В конкурсе было предложено участвовать трем местным заводам — Обуховскому, Путиловскому и Пермскому; английским — Виккерса и Армстронга; немецким — Круппа и Эрхардта; австро-венгерскому — «Шкода»; шведскому — «Бофорс»; французским — Сен-Шамон и Шнейдер.

Конкурс был на самом деле бутафорский, все понимали, кто выиграет заказ, поэтому большой активности не проявляли. Готовую систему прислали только немцы, которые все же надеялись на здравый смысл у императорской комиссии.

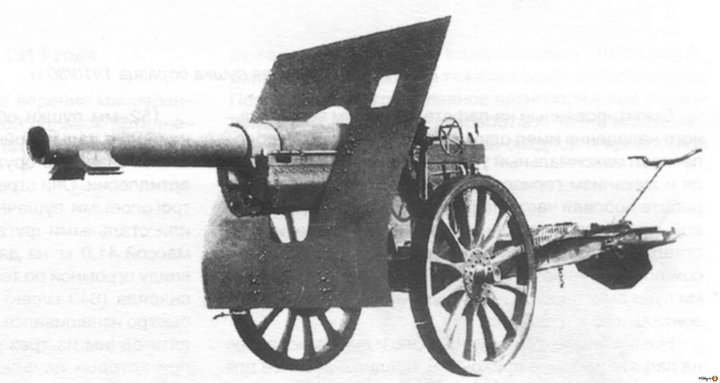

Летом 1909 года немцы прислали свою 152-мм осадную пушку. Члены комиссии ГАУ начали испытания орудия уже 11 октября этого же года. Французы из фирмы Шнейдер прислали свое орудие только 1 мая 1910 года — до этого шли доработки пушки.

После испытаний пушка Круппа показала лучшие баллистические данные (скорострельность и дальность), хотя меткость обоих орудий была одинакова.

При этом из пушки Круппа можно было стрелять при возвышении +35 градусов и больше, и лишь незначительно снижалась скорострельность. У орудия Шнейдера стрельба при возвышении + 37 градусов уже была невозможна.

Орудие Круппа можно было возить в нераздельном положении. Что положительно сказывалось на его мобильности. Пушку Шнейдера можно было перевозить только в разобранном виде.

Перевозку через препятствия (бревна, рельсы) орудие Круппа прошло без замечаний, пушка Шнейдера получила сразу три серьезные поломки и была отправлена в ремонт.

При этом заключение комиссии было издевательством над здравым смыслом: в нем говорилось, что обе системы якобы равноценны, но рекомендуется принять пушку Шнейдера, так как она легче. Затем комиссия предложила внести изменения в систему Шнейдера, увеличивающие ее вес на 250 кг.

В итоге серийная пушка Шнейдера весила больше орудия Круппа. Серийное производство орудий было организовано на Путиловском заводе по требованию фирмы Шнейдера. Это объясняется просто: его акционером была балерина Матильда Кшесинская, любовница Сергея Михайловича, а ранее и Николая II. Она получала, говоря современным языком, откаты за победы на тендерах и эксклюзивное размещение заказов.

Первая пушка, изготовленная на Путиловском заводе, была доставлена на ГАП 25 июня 1914 года, не через 12, а через 24 месяца, но дельцам Путиловского завода всё сходило с рук.

Первые четыре пушки были отпущены в войска в феврале 1915 года, а к 1 января 1917 года с завода было отправлено всего лишь 33 пушки заказа 1912 года. При этом заказы Военного ведомства остальных лет и заказ Морского ведомства на те же пушки от 30 июня 1914 года были не выполнены вообще.

Первые восемь 152-мм пушек образца 1910 года которые попали на фронт весной 1915 года и уже в октябре были возвращены обратно. В элементах лафета были обнаружены трещины, а его станины деформировались.

В 1908 году ГАУ разработало техническое задание на проектирование 203-мм осадной и крепостной гаубицы, которая должна была заменить 8-дюймовую лёгкую пушку и 8-дюймовую лёгкую мортиру.

С конца 1912 года по март 1913 года на ГАП прошли конкурсные испытания опытных образцов 203-мм гаубиц Виккерса, Круппа и Шнейдера.

Все три гаубицы допускали стрельбу полным зарядом без всяких платформ прямо с грунта в пределах от 0° до +40°, а гаубица Круппа - даже с 0° до +60°. Для стрельбы с мягкого грунта имелись специальные приспособления: Виккерса - деревянные подкладки под колёса; Круппа - колёсные башмачные пояса; Шнейдера - добавочные уширенные стальные колёсные обода и подкладки под колёса. У гаубицы Шнейдера добавочные обода не обеспечивали лафетные колёса от врезания в мягкий грунт. Поэтому было рекомендовано отказаться от этих ободов и перейти на башмачные пояса.

Комиссия, конечно, предложила выбрать гаубицу... Шнейдера), хотя гаубица Круппа существенно превосходила гаубицу Шнейдера по начальной скорости, дальности и углу возвышения. По воле великого князя Сергея Михайловича и красотки Матильды генералы записали в заключении явную глупость , что большой угол возвышения 60° у крупповской гаубицы не нужен, так как "это орудие не назначается для разрушения прочных бетонных построек". Получается, что 203-мм гаубица предназначалась для разрушения окопов и деревянных изб!

В конце 1913 года гаубица Шнейдера была принята на вооружение под названием "8-дюймовая осадная и крепостная гаубица обр. 1913 г.". Согласно Положению Военного Совета от 19 июня 1914 года заказ на 32 гаубицы решено дать Путиловскому заводу. Контракт с заводом был заключен 9 сентября 1914 года. Общая стоимость гаубиц составила 2 млн. 352 тыс. рублей.

А Путиловский завод набрал столько заказов, что не мог выполнить и половину их. Национализация завода в 1915 году ситуацию не изменила. В результате к 1 января 1918 года было изготовлено лишь несколько полуфабрикатов, из которых нельзя было собрать даже одну 203-мм гаубицу.

Совсем уже забавная история произошла с 9-дюймовой (229-мм) мортирой. В 1906−1909 годах наши генералы из ГАУ долго думали и, наконец, выработали тактико-технические требования на 9-дюймовую осадную мортиру, которые были разосланы ряду иностранных заводов.

На предложение ГАУ откликнулся только завод Круппа, который изготовил опытный образец мортиры и выслал его в Россию в июне 1912 года.

В конце 1912-го - начале 1913 года 229-мм мортира Круппа прошла испытания на ГАП. Мортира стреляла с колёс, на которые были надеты башмачные пояса.

Согласно заключению комиссии по испытаниям: меткость мортиры удовлетворительная, устойчивость мортиры при стрельбе удовлетворительная. "Сошник норовит вылезть вверх при плотном грунте". В целом мортира испытания выдержала.

Но, увы, Шнейдер так и не сумел создать удовлетворительного образца 9-дюймовой мортиры, и под нажимом Сергея Артиллерийский комитет ГАУ постановил: "вводить в осадную артиллерию орудия 9-дюймового (229-мм) калибра на следует" и что достаточно, мол, орудий 203-мм и 280-мм калибров.

Как это понимать? Три года генералы из Арткома вырабатывали тактико-технические требования на 9-дюймовую мортиру, а она оказалась совсем не нужна? А зачем тогда те же генералы во главе с Сергеем в 1915 году настояли на заказе в Англии сорока четырёх 9,2-дюймовых (234-мм) мортир Виккерса? Замечу в скобках, что англичане взяли деньги за 44 мортиры, но сроки все сорвали и к 25 ноября 1917 года поставили лишь четыре (!) орудия, а дальше появился хороший повод вообще прекратить поставки. Тем не менее 234-мм английские мортиры успешно использовались в Первой мировой и советско-финской войнах.

Негодные броневики и бесполезный царь-танк

Не меньше, чем взятки, армии вредил сам Николай II. Ввиду своей технической безграмотности он принимал решения, которые толкали армию к пропасти. Для начала поста лишился министр обороны Александр Редигер, высокообразованный человек, автор ряда научно-военных трудов — Николай II не любил критику.

Когда Александр Редигер указал на плачевное состояние дел в российской армии и признал необходимость перемен, то его судьба была решена. Он был уволен рескриптом от 11 марта 1909 года.

Вместо Редигера на пост министра обороны был назначен угодный императору генерал от кавалерии Владимир Сухомлинов. Результат деятельности этого министра стал разгромным для армии: сразу после вступления в войну выяснилось, что не хватает винтовок, снарядов, патронов, военное имущество закупается через посредников, процветает коррупция и взяточничество. В обиход историков даже вошел термин «снарядный голод».

Уже 21 марта 1916 г. Сухомлинов был уволен с военной службы, в апреле исключен из членов Государственного Совета. Некоторое время он находился в заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но затем был помещен под домашний арест.

При Николае II не было принято что-то строить на отечественных предприятиях — за это невозможно было получить отступные. Другое дело — закупать за границей.

Например, на предложение инженера Васильева о создании гусеничной боевой машины в ведомстве 17 марта 1915 года ответили: «Технический комитет признал, что предлагаемое приспособление г-на Васильева для военного ведомства неприменимо». («Полная энциклопедия танков мира. 1915−2000 гг. стр. 30).

Спустя годы англичане применили первые танки в сражении на Сомме, и их потери были в 20 раз меньше обычных.

Броневики военные чиновники предпочитали закупать в Англии. Об их качестве сохранились документальные сведения. Например, о прибывших в конце весны 1916 года 36 броневиках «Армстронг-Уитворт-Фиат» говорилось, что они непригодны для службы вследствие низкого качества производства (спицы колес срезаются тормозными болтами, шасси перегружено, ряд узлов силовой передачи и ходовой части ненадежен, так как для ответственных деталей применены низкосортные материалы, и т.д.). («Полная энциклопедия танков мира. 1915−2000 гг.», стр. 32).

Впрочем, один инновационный проект все же нашел отклик в душе монарха. Инженер Николай Лебеденко был еще и хорошим маркетологом, понимая, что чертежи и схемы вряд ли вызовут интерес у Николая II, он сделал деревянную игрушку с 30-см никелированными колесами и приводами от граммофонной пружины. Модель он поместил в богато украшенный ларец из красного дерева с золотыми застежками и с ее помощью смог добиться высочайшей аудиенции.

В «Полной энциклопедии танков мира. 1915−2000 гг.» подробно описан этот момент: «император и инженер полчаса «аки дети малые» ползали по полу, гоняя модель по комнате. Игрушка резво бегала по ковру, легко преодолевая стопки из двух-трёх томов «Свода законов Российской Империи» (Полная энциклопедия танков мира. 1915−2000 гг. стр. 29).

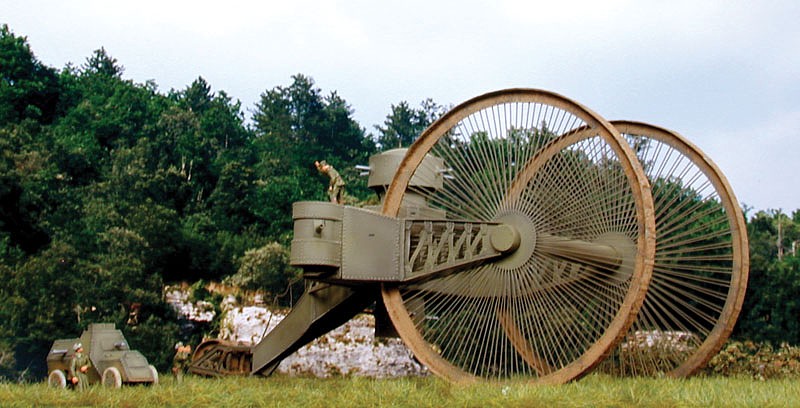

В итоге Николай II попросил оставить себе игрушку и выделил деньги на постройку заведомо неудачной боевой машины. Царь-танк по конструкции напоминал сильно увеличенный орудийный лафет. Два огромных спицевых передних колеса имели диаметр примерно 9 м, задний каток был заметно меньше, около 1,5 м

Во время первых же испытаний Царь-танк попал задней тележкой в небольшую канаву и не смог сдвинуться с места. Кроме того, огромные колеса 9 м в диаметре были очень уязвимы для артиллерии врага, а при удачном попадании в ступицу колеса машина вообще бы складывалась, как карточный домик.

Вытащить Царь-танк из канавы так и не удалось, конструкция еще семь лет ржавела в лесу, пока в 1923 году танк не был разобран на металлолом.

Стрелковое оружие.

Оценили 10 человек

15 кармы