Механизмы, которые отключают твой мозг и включают эмоции.

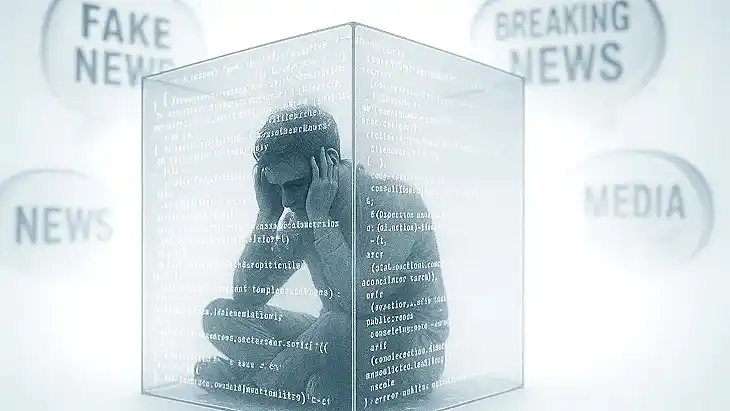

Мы живём в эпоху информационного изобилия. Каждую секунду через экраны наших устройств проносятся тысячи сообщений, новостей, мемов и "важных" уведомлений. Где-то между утренним кофе и вечерним пролистыванием соцсетей мы незаметно впитываем огромные объёмы данных. И вот тут кроется подвох - далеко не вся эта информация соответствует действительности.

Проблема, конечно, не нова. Ложь существовала всегда. Но сегодня масштабы совершенно другие. Технологии позволяют создавать контент, который даже скептически настроенный человек с трудом отличит от настоящего. А скорость распространения? Фейк может облететь весь мир быстрее, чем журналисты успеют его проверить.

Как изменились методы обмана.

Времена примитивного фотошопа и откровенно дилетантских подделок остались в прошлом. Современная дезинформация - это индустрия, где работают профессионалы. Они изучают психологию, используют данные о пользователях и применяют самые передовые технологии.

Результат получается пугающий. Материалы выглядят настолько убедительно, что даже опытные журналисты иногда попадаются на удочку.

Игра на эмоциях.

Знаете, что объединяет большинство успешных фейков? Они вызывают сильные эмоции. Причём неважно какие - гнев, страх, восторг, возмущение. Главное, чтобы после прочтения захотелось немедленно что-то сделать: поделиться, прокомментировать, рассказать друзьям.

Это работает, потому что эмоции буквально отключают критическое мышление. Когда мы злимся или боимся, мозг переходит в режим быстрого реагирования. На размышления времени нет - нужно действовать.

Распознать такие материалы на самом деле не так сложно. Обратите внимание на заголовки - они обычно пестрят восклицательными знаками, словами вроде "срочно", "шокирующая правда", "то, что от нас скрывают". Картинки подбираются нарочито яркие, контрастные. Даже если они не имеют прямого отношения к тексту - эмоциональное воздействие важнее точности.

А еще такой контент всегда создаёт ощущение срочности. "Поделись, пока не удалили", "Покажи всем, пока есть возможность" - знакомые фразы? Авторы прекрасно понимают: если дать человеку время подумать, он может передумать распространять материал.

Технологии синтетических медиа.

Дипфейки стали настоящим прорывом в области манипуляций. Технологии машинного обучения позволяют создавать видео, где любой человек может "сказать" что угодно. Качество лучших образцов настолько высокое, что без специального оборудования подделку не определить.

Впрочем, пока что идеальные дипфейки - редкость. Создание качественной подделки требует мощных компьютеров и времени. В большинстве случаев внимательный взгляд может заметить неестественность.

На что обратить внимание? Прежде всего на движения глаз - они часто выглядят странно, будто человек смотрит не туда, куда нужно. Мимика может быть неестественной, особенно в моменты смены эмоций. Освещение и тени на лице иногда не соответствуют окружающей обстановке.

Проблема не только в самих дипфейках. Их существование создаёт новую реальность, где любое неудобное видео можно объявить подделкой, а любую подделку - настоящими кадрами. "Эпоха постправды", как это называют исследователи.

Персонализированная ложь.

Алгоритмы социальных сетей научились создавать индивидуальную реальность для каждого пользователя. Система изучает ваши предпочтения, анализирует, на что вы реагируете, с кем общаетесь, какой контент лайкаете. И формирует ленту новостей, которая подтверждает ваши взгляды.

Звучит удобно, не так ли? На самом деле это ловушка. Постепенно вы оказываетесь в информационном пузыре, где все источники говорят примерно одно и то же. Альтернативные мнения отфильтровываются как неинтересные.

Такая среда идеальна для распространения дезинформации. Единомышленники с большей готовностью поверят сомнительному материалу и поделятся им. Критические голоса просто не доходят до аудитории - алгоритм их уже исключил.

Искусство проверки информации.

Фактчекинг - это не просто "погуглить и посмотреть". Это методология, которая включает несколько этапов и требует понимания того, как устроена современная информационная экосистема.

Правило нескольких источников.

Первое правило журналистики гласит: любая серьёзная информация должна подтверждаться как минимум двумя независимыми источниками. В эпоху интернета эту планку стоит поднять до трёх-четырёх.

Но что значит "независимые"? Недостаточно найти одну и ту же новость на разных сайтах. Важно, чтобы источники отличались по типу - например, государственное СМИ, частное издание, экспертная организация. По географии - местные, национальные, международные медиа. По идеологии - важно посмотреть, как событие освещают медиа с разными политическими взглядами.

Часто оказывается, что десятки публикаций ссылаются на один и тот же первоисточник. А он может быть недостоверным или неточно интерпретированным. Поэтому всегда стоит искать изначальный источник информации.

Кстати, время публикации тоже имеет значение. Если информация появилась одновременно в нескольких не связанных между собой источниках, это может указывать на координированную кампанию. Настоящие новости обычно распространяются волнами - сначала их публикуют специализированные издания, затем подхватывают общие медиа.

Технологии визуальной проверки.

Один из самых распространённых приёмов дезинформации - использование реальных фотографий в ложном контексте. Снимок пожара прошлого года выдают за вчерашние события, фото из одной страны используют как доказательство происшествий в другой.

К счастью, технологии обратного поиска изображений развиваются быстро. Google Images позволяет найти все места, где встречается конкретная фотография. TinEye специализируется именно на такой работе и часто даёт более точные результаты.

Не забывайте про Яндекс- Картинки - этот сервис особенно хорошо работает с российским и постсоветским контентом.

Есть и более продвинутые методы. Цифровые файлы содержат метаданные - скрытую информацию о времени создания, устройстве съёмки, иногда даже геолокации. Анализ этих данных может выявить несоответствия в описании событий.

Правда, нужно понимать - метаданные легко подделать или удалить. Так что это вспомогательный инструмент, а не панацея.

Почему наш мозг так легко обманывается.

Человеческий разум - удивительная система, но далеко не идеальная. Механизмы, которые помогали нашим предкам выживать в дикой природе, в информационной среде часто работают против нас.

Ловушка комфортных убеждений.

Мы любим информацию, которая подтверждает то, во что мы уже верим. И склонны игнорировать факты, которые нашим убеждениям противоречат. Психологи называют это эффектом подтверждения.

Создатели дезинформации этот механизм изучили досконально. Они не пытаются переубедить оппонентов - слишком энергозатратно. Гораздо проще потакать предрассудкам целевой аудитории.

Консерваторы получают материалы о моральном разложении молодёжи. Либералы - о коррупции властей. Сторонники здорового образа жизни - о вреде традиционной медицины. Каждому - свою ложь, красиво упакованную в приятную обёртку.

Как с этим бороться? Честно говоря, сложно. Но можно тренироваться сознательно искать альтернативные точки зрения. Задавать себе неудобный вопрос: "А что если я ошибаюсь?" Обращать внимание на качество доказательств, а не только на приятность выводов.

Иллюзия общественного мнения.

Социальные сети создают искажённое представление о том, что думает большинство людей. Алгоритмы показывают нам контент, похожий на то, что мы уже лайкали и комментировали. Возникает ложное ощущение, что почти все вокруг разделяют наши взгляды.

Эту особенность активно эксплуатируют для создания искусственного консенсуса. Армии ботов и координированные группы активистов могут создать видимость массовой поддержки практически любой идеи.

Видели когда-нибудь, как за несколько часов малоизвестный твит набирает тысячи ретвитов? Или как внезапно все начинают обсуждать какую-то тему? Не всегда это происходит естественно.

Магия повторения.

Информация, которую мы встречаем часто, автоматически кажется более правдоподобной. Это называется каскадом доступности - наш мозг путает частоту встречаемости с достоверностью.

Именно поэтому некоторые мифы оказываются поразительно живучими. Опровержения публикуются реже оригинальных фейков и распространяются медленнее. Эмоциональная ложь всегда опережает скучную правду.

Что особенно коварно - часто все "разные" источники в конечном итоге ссылаются на один недостоверный материал. Но если вы видели эту информацию десять раз в разных местах, мозг воспринимает это как подтверждение.

Защищаем детей от информационных манипуляций.

Дети сегодня растут в мире, где граница между реальным и виртуальным размыта как никогда. Их критическое мышление еще формируется, а естественная доверчивость делает уязвимыми перед любыми манипуляциями.

Особенности детского восприятия.

Младшие школьники воспринимают большую часть информации как истинную. Для них мало различий между рекламой и обычным контентом, между мультфильмом и документальным фильмом. Яркие картинки привлекают внимание сильнее текста, а желаемое легко принимается за действительное.

В этом возрасте особенно важно не запрещать, а объяснять. Дети должны понимать, что не все, что они видят в интернете, правда. И что люди могут публиковать информацию по разным причинам - не только чтобы рассказать правду.

С подростками ситуация иная. Стремление к самостоятельности делает их восприимчивыми к информации, которая противоречит мнению родителей и учителей. В этом возрасте влияние сверстников часто перевешивает авторитет взрослых.

Поиск собственной идентичности может привести подростка к принятию радикальных идей просто потому, что они кажутся взрослыми и запретными. Тут уж точно не поможешь запретами - нужен открытый диалог.

Обучение через практику.

Лучший способ научить ребёнка распознавать манипуляции - показать, как они работают. Совместный просмотр новостей с обсуждением источников превращает рутинное потребление информации в образовательный процесс.

Можно превратить фактчекинг в игру. Кто быстрее найдёт несоответствия в статье? Кто сможет найти больше источников, подтверждающих или опровергающих информацию?

Интересное упражнение - попробовать создать собственный "фейк". Когда понимаешь, как это делается, становится гораздо легче распознавать чужие манипуляции. Конечно, важно объяснить, что это упражнение, а не руководство к действию.

Полезно также сравнивать, как одно и то же событие освещают разные источники. Это показывает, что одни и те же факты можно подавать под совершенно разными углами.

Технологические ограничения и их пределы.

Родительский контроль - это подстраховка, но не панацея. Блокировка сомнительных сайтов может помочь с младшими детьми, но подростки обычно легко находят способы обойти ограничения.

Семейные настройки в Google и YouTube помогают отфильтровать часть неподходящего контента. Качественные блокировщики рекламы уменьшают количество манипулятивных материалов. Но главное - это все-таки доверительные отношения, которые позволяют обсуждать любую информацию без страха наказания.

Как говорить с пожилыми родственниками.

Пожилые люди сталкиваются с особыми вызовами в цифровом мире. Многие выросли в эпоху, когда опубликованная информация автоматически означала проверенную информацию. Концепция того, что любой может создать сайт, неотличимый от серьёзного издания, для них часто неочевидна.

Понять, а не осуждать.

Страх перед новыми технологиями может заставлять пожилых людей полагаться на источники, которые кажутся им знакомыми и понятными. Даже если эти источники распространяют сомнительную информацию.

Желание поделиться "важной" информацией с близкими - естественная реакция заботливого человека. Но критическая оценка достоверности при этом может отходить на второй план.

Возрастные изменения тоже влияют на восприятие информации. Снижение подвижности нервных процессов может затруднять быстрое переключение между критическим и доверчивым восприятием.

Стратегии мягкого убеждения.

Прямые обвинения в легковерности обычно дают обратный эффект. Человек начинает защищать свою позицию еще активнее, воспринимая критику как личную атаку.

Гораздо эффективнее работают деликатные методы. Вместо "это неправда" лучше сказать "меня беспокоит эта информация, давай вместе проверим". Предложение совместной проверки фактов воспринимается не как критика, а как забота.

Иногда помогает найти авторитетный источник, который опровергает спорную информацию. Врач, которому доверяет ваш родственник, может оказаться убедительнее любых интернет-статей.

Постепенное объяснение технических аспектов простым языком тоже даёт результаты. Но важно не переборщить - слишком много информации за раз может вызвать сопротивление.

Инструменты для проверки фактов.

К счастью, технологии не только создают новые возможности для обмана, но и предлагают эффективные способы борьбы с ним. Современные инструменты проверки фактов доступны любому и не требуют специальных знаний.

Международные платформы.

Зарубежные фактчекинговые проекты накопили огромный опыт борьбы с дезинформацией. Snopes существует с 1995 года и специализируется на разоблачении городских легенд, интернет-мифов и вирусных историй.

FactCheck.org создан при Университете Пенсильвании и фокусируется главным образом на проверке политических заявлений. Проект известен своей беспристрастностью - они проверяют утверждения политиков независимо от партийной принадлежности.

PolitiFact разработал интересную систему оценки - от "полная правда" до "откровенная ложь" с промежуточными категориями. Британский Full Fact считается одним из самых объективных проектов в области фактчекинга (Вот вам и иллюзия общественного мнения., В.К.).

Эти ресурсы полезны не только для проверки конкретной информации. На них можно изучать методологию - понимать, как профессионалы подходят к анализу сомнительных утверждений.

Автоматизация проверки.

Браузерные расширения могут автоматически предупреждать о сомнительных сайтах или показывать рейтинги надёжности источников прямо во время серфинга.

NewsGuard оценивает надёжность новостных сайтов по нескольким критериям и показывает рейтинг в виде зелёного или красного щита. Media Bias/Fact Check анализирует не только достоверность, но и политическую предвзятость источников.

Качественные блокировщики рекламы делают больше, чем просто ускоряют загрузку страниц. Они также уменьшают количество манипулятивного контента, который попадает к пользователю.

Информационная диета.

Постоянный поток новостей утомляет мозг и снижает способность к критическому анализу. Парадокс современности заключается в том, что чем больше информации мы потребляем, тем менее информированными становимся.

Принципы разумного потребления.

Информационная диета должна быть сбалансированной. Избыток новостей вреден примерно так же, как избыток сахара - создаёт зависимость и нарушает нормальное функционирование.

Разумный подход предполагает ограничение количества новостных сводок в день. Одной-двух качественных сводок обычно достаточно, чтобы быть в курсе важных событий. Больше - это уже информационный мусор.

Важно поддерживать разнообразие источников и точек зрения. Если все ваши источники говорят одно и то же, стоит добавить что-то альтернативное. Баланс между серьёзным и развлекательным контентом тоже имеет значение - только новости угнетают, только развлечения отупляют.

Регулярные "цифровые детоксы" помогают восстановить способность к концентрации. День без новостей не сделает вас менее информированным, но может улучшить качество мышления.

Обучение алгоритмов.

Социальные сети можно "воспитать" так, чтобы они показывали более качественный контент. Алгоритмы внимательно следят за действиями пользователей и корректируют ленту соответственно.

Подписка на качественные источники, активная отписка от сомнительных аккаунтов, использование кнопок "не интересно" и "скрыть" постепенно улучшают качество ленты.

Активное взаимодействие с полезными публикациями - лайки, комментарии, репосты - показывает алгоритму, какой контент вы цените. Правда, нужно быть осторожным: даже негативное взаимодействие (гневные комментарии) алгоритм может интерпретировать как заинтересованность.

Периодическая ревизия подписок - тоже полезная практика. Источники, которые казались интересными год назад, могут уже не соответствовать вашим потребностям или снизить качество контента.

Общественная цена дезинформации.

Индивидуальная защита важна, но проблема дезинформации имеет серьёзные общественные последствия. Массовое распространение ложных сведений подрывает основы демократического общества.

Кризис экспертности.

Постоянные атаки на авторитет научных, медицинских и образовательных институтов создают ситуацию, где мнение популярного блогера приравнивается к позиции специалиста с многолетним образованием и опытом.

Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала последствия такого кризиса доверия. Отказ от вакцинации, самолечение непроверенными препаратами, игнорирование рекомендаций врачей - все это привело к реальным жертвам.

Когда все мнения кажутся равноценными, принятие обоснованных решений становится невозможным. Общество теряет способность отличать компетентность от громкого голоса.

Углубление разломов.

Дезинформация не просто распространяет ложь - она углубляет существующие противоречия в обществе. Алгоритмы социальных сетей усиливают этот эффект, создавая параллельные информационные вселенные.

В результате люди с разными взглядами перестают понимать друг друга не только идеологически, но и фактически. Они буквально живут в разных версиях реальности, где одни и те же события интерпретируются кардинально по-разному.

Диалог в таких условиях становится почти невозможным. Как договориться, если вы даже не можете согласиться с базовыми фактами?

Экономические риски.

Финансовые рынки чувствительны к информации, и ложные новости могут вызвать серьёзные экономические потрясения. Фейковые сообщения способны обрушить акции крупных компаний за несколько часов.

Криптовалютный рынок особенно подвержен влиянию слухов. Здесь цены могут измениться на десятки процентов буквально от одного твита известной личности. И неважно, соответствует ли этот твит действительности.

Дезинформация влияет на потребительское поведение, инвестиционные решения миллионов людей. Экономические последствия ложных новостей исчисляются миллиардами долларов ежегодно.

Технологическое будущее информационной войны.

Борьба между создателями дезинформации и теми, кто с ней борется, напоминает гонку вооружений. Каждое новое защитное решение провоцирует ответную реакцию - появление более изощрённых методов обмана.

ИИ против ИИ.

Искусственный интеллект стал оружием для обеих сторон конфликта. Машинное обучение помогает создавать более убедительные дипфейки и одновременно разрабатывает более точные методы их обнаружения.

Алгоритмы уже сейчас могут выявлять некоторые типы дезинформации автоматически. Они анализируют паттерны распространения информации, лингвистические особенности текстов, технические характеристики медиафайлов.

Но создатели фейков тоже не стоят на месте. Они используют те же технологии для совершенствования своих методов. Эта технологическая эскалация будет продолжаться, и пока неясно, какая сторона окажется впереди.

Образование как долгосрочное решение.

В конечном счёте, технологическими методами проблему дезинформации решить нельзя. Долгосрочное решение лежит в области образования (и воспитания, В.К.).

Медиаграмотность должна стать базовой компетенцией, как чтение и письмо. Школьники должны изучать не только то, как пользоваться интернетом, но и то, как он устроен.

Важно понимать, кто создаёт контент и зачем, как работают алгоритмы рекомендаций, что такое персональные данные и как ими торгуют. Эти знания помогут новому поколению лучше ориентироваться в информационном пространстве.

Баланс свободы и безопасности.

Государства и технологические компании ищут способы борьбы с дезинформацией, не нарушая принципы свободы слова. Задача крайне сложная - грань между защитой от манипуляций и цензурой часто размыта.

Автоматическая модерация может ошибочно заблокировать вполне легитимный контент. Ручная проверка не справляется с гигантскими объёмами информации. Делегирование решений частным компаниям вызывает вопросы о демократической подотчётности.

Пока что идеального решения этой дилеммы не найдено. Возможно, его и не существует.

Практические навыки на каждый день.

Защита от дезинформации должна стать частью ежедневной рутины - набором простых привычек, которые выполняются почти автоматически.

Быстрая проверка.

Перед тем как поделиться информацией или принять важное решение на её основе, потратьте минуту на элементарную проверку.

Кто автор материала? Известен ли он, есть ли у него соответствующая квалификация? Ссылается ли автор на конкретные источники или оперирует общими фразами?

Подтверждается ли информация в других местах? Не слишком ли эмоционально подаётся материал? Иногда уже эти простые вопросы выявляют очевидные проблемы.

Противоречит ли информация здравому смыслу? Есть ли у источника явная финансовая или политическая мотивация для публикации именно такого материала?

И наконец - насколько актуальна информация? Часто старые новости подаются в новом контексте, создавая ложное впечатление о текущих событиях.

Развитие критического мышления.

Критическое мышление - это навык, который развивается с практикой. Некоторые упражнения могут быть особенно полезными.

Чтение глубокой аналитики вместо поверхностных новостных сводок помогает понимать сложность большинства проблем. Мир редко бывает черно-белым, и хорошая аналитика это показывает.

Изучение разных точек зрения на спорные вопросы расширяет понимание альтернативных позиций. Даже если вы с ними не согласны, полезно понимать логику оппонентов.

Участие в конструктивных дискуссиях с людьми других взглядов тренирует способность аргументировать и воспринимать критику. Главное условие - взаимное уважение.

Изучение основ статистики и научного метода помогает лучше оценивать качество доказательств. Понимание того, как работает научное познание, защищает от псевдонаучных манипуляций.

Развитие эмпатии - способности понимать мотивы и чувства других людей - тоже важная часть защиты от манипуляций. Когда понимаешь, почему люди верят в определённые идеи, легче распознать попытки эксплуатировать эти убеждения.

Проблема дезинформации никуда не исчезнет. Скорее всего, она будет только усугубляться по мере развития технологий. В этих условиях способность отличать достоверную информацию от недостоверной становится жизненно важным навыком.

Защита начинается с честного признания: никто не застрахован от обмана. Самоуверенность в информационных вопросах - плохой советчик. Здоровый скептицизм, готовность признать ошибку и изменить мнение при получении новых данных - вот основа информационной безопасности.

Помните: цель многих дезинформационных кампаний состоит не в том, чтобы убедить в какой-то конкретной лжи. Часто достаточно создать общую атмосферу недоверия и неопределённости. Когда люди не знают, чему верить, они либо отстраняются от общественной жизни, либо принимают решения на основе эмоций,

По материалам: https://www.securitylab.ru/ana...

В.К. Всё это хорошо и красиво написано и даже верно. Правда, несколько длинновато. Но тема-то исключительно важная. И совершенно правильно утверждение о необходимости образования и, как уже я добавил, воспитания, что не менее, если не более, важно.

Однако, к сожалению, и образование, и воспитание, на сегодняшний день, построено, по заказу дебилов-политиков, на авторитете тех, кто возомнил себя проводниками божественной истины на планете. И именно поэтому, особенно это касается молодёжи, если мы посмотрим на себя в зеркало, то увидим пустоту. Ну, не совсем пустоту, а только то, что как-раз и является проявлением божественной истины, которую мы в упор не замечаем не только в окружении, но и в самих себе.

И не думайте, что образование и воспитание мы получаем, а скорее, нам его навязывают, только в школе и дома. Я уже не говорю о пропаганде, завораживающей нас не только со смартфонов, ТВ и утюгов. Вы посмотрите на рекламу якобы каких-то, ну уж очень необходимых нам товаров и услуг, но это же сплошное переформатирование сознания через всё то же фейкомётство, ложь и надругательство над всем тем, что и должно являться нашей жизнью, но ею, к сожалению, не является потому, что мы этого уже не только не понимаем, но уже и не воспринимаем.

Что же касается технической стороны вопроса, поскольку мы, как скот в загоне, находимся в клетке технократии якобы прогресса, в которую нас всех поместили, то неужели вы до сих пор полагаете, что это сделано и делается на наше благо? Неужели вы полагаете, что в среде каких-то запретов и придуманных дебилами законов, созданной якобы для реализации социального и духовного блага, разрешаются все те проблемы, с которым мы сталкиваемся каждое мгновение нашей жизни? Да посмотрите вокруг! Проблемы всё больше и больше накапливаются, порождая всё большее и большее их число.

И почему же так происходит? А происходит это потому, что мы всё больше и больше всматривались в бездну, нами же самими и созданную. И вот теперь эта бездна всматривается в нас. И всё это вместо того, чтобы осознано творить реальность и своё настоящее и будущее в ней.

Оценили 2 человека

3 кармы