Как то попалась мне в руки «Летопись города Усть-Каменогорска 1654-1918». В ней было указано, что в 1713 году «До Петра I впервые доходят слухи о песочном золоте вокруг города «Еркети», а путь туда лежит через озеро Зайсан, по реке Иртыш». Далее, в 1719 году, «Петр I отправляет майора Ивана Михайловича Лихарева к озеру: Зайсан «...я повелеваю тебе проведать о золоте.., обследовать берега озера Зайсан, при наличии строевого леса — построить крепость...» (1). Так что же это за история с золотом и какое отношение она имеет к основании Усть-Каменогорска и всей Иртышской линии? И что выпало из книги «Летопись города Усть-Каменогорска 1654-1918»? Что это за таинственный «Еркети», что произошло на озере Зайсан и почему крепость была основана на слиянии рек Иртыша и Ульбы?

История основания Усть-Каменогорска напрямую связана с историей появления крепостей Иртышской линии. Но найти её мне удалось только в работе Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская» от 1760 года и в «Истории Сибири» П.А.Словцова, впервые изданной в начале XIX века. По здравому размышлению я решил, что лучше не пользоваться продуктами ни советской историографии, ни уж тем более нынешней национальной казахской. Тем более, что и Миллер и Словцов использовали для своих работ документы впоследствии утерянные.

Я не столько собираюсь пересказывать содержание этих работ, сколько хочу уяснить как и почему всё произошло. Итак, вот первый неудачливый бенефициар Иртышской линии: князь Матвей Петрович Гагарин. Вот это про него пишет Г.Ф. Миллер в своей «История Сибири»: «Наконец, в начале 1706 г. главным судьей в Сибирском приказе сделался кн. Матвей Петрович Гагарин, проведший много лет в Сибири воеводою и хорошо поэтому знавший все тамошние дела. Он сумел завоевать себе особое доверие Петра I и кн. Меньшикова. Его деятельность была была во многом плодотворна для Сибири, хотя позднее он за неё и был привлечен к ответственности. В 1707г. кн. Гагарин получил чин генерала-президента. В 1708 г. он назывался генерал-президентом и губернатором Московским, после чего в 1711 г. получил наместничество в Сибири. Последующие годы он провел преимущественно в Тобольске. Тем не менее Сибирский приказ оставался в его ведении. От 1711 г. имеются указы из Сибирского приказа, подписанные комиссаром Данилой Никитиным. Сибирский приказ в это время, значит, надо рассматривать, как экспедицию Тобольской губернской канцелярии; так продолжалось до падения князя Гагарина в 1718 г.» (2) . На это все самое интересное в миллеровой «Истории Сибири» заканчивается, все остальное, касательное Иртышской линии, по видимому находиться в так никогда и не изданных главах. Но что самое любопытное в этой цитате? Князь Гагарин был не только царским наместником в Сибири, но и главой Сибирского приказа. А занимался Сибирский приказ в то время не управлением Сибирью, а сбором мягкой рухляди (пушнины), - валюты тогдашней России. Представьте не секунду, что это происходит в наше время и некий человек возглавляет контору, которая собирает валютную выручку со всех предприятий страны, да еще эту контору никто особо и не контролирует. Сколько высокопоставленных завистников будет у такого человека и сколько желающих прибрать к рукам такой «бизнес»? Представили? Вот в такой эмоциональной атмосфере для Матвей Петровича и развивались дальнейшие события.

История начинается в 1713 году, когда на базаре была куплена горсть Яркенского (Эркетского) золота (3). И князь Гагарин, в этом же году, посылает дворянина Трушникова к Хухуанору на разведку и для покупки золотого песка. Но он не дожидается возврата своего посланца и посылает образец с извещение о золоте Петру I, как о чем то хорошо известном. Петр I озабочен в это время строительством флота, в преддверии новой схватки королем Швеции, и деньги ему были очень нужны. Князь Гагарин, в своем послании извещает государя о том, что путь от Яркена до Тары составляет 2,5 месяца. Для успешного дела необходимо построив крепость на озере Ямышеве, протянуть цепь укрепления до Яркента в Чжунгарии (Джунгарии). И с этим делом можно управиться одной Сибирью, если только будут присланы из России офицеры и прикомандированы уфимские башкиры. Но вот тут встречается очень интересный комментарий у Словцова, который называет представление Гагарина фантастическим и сожалеет, что его представление не было передано Петром I в сенат. В частности Соловцов пищет: «Ибо с чего взял губернатор, что контайша духа воинственного будет смотреть равнодушно на крепости, владение его разрезывающие? Откуда доставать продовольствие отряду, в степь углубляющемуся? Где взять столько людей, чтобы на маршах, продолжающихся 2'/2 месяца, наполнять ими редуты и идти вперед? Что за надежда на башкир? Думал ли губернатор о переходе через горы и Мустаг? Как ручаться при сибирском малолюдстве за силы страны, когда для особой посылки на оз. Зайсан вскоре принужден был губернатор взять из тюрьмы преступников?» (4). О как! И ведь не поспоришь. И неужели князь Гагарин не понимал авантюризма затеянной им экспедиции? Здорово видно припекали господина царского наместника жизненные обстоятельства и коллеги по цеху! Но тем не менее 22 мая 1714 года, Петром I на бумаге князя было начертано: «Построить город у оз. Ямышева или выше, идти по реке вверх, пока продолжится лодочный ход, потом следовать далее для овладения Яркеном, взять людей тысячи две, употребить из пленных шведов, артиллерию и минералогию знающих, только не более трети против наших офицеров». И была это написано на Кронштадском рейде, перед выходом флота в Финский залив, для сражения со шведами. Какой уж тут сенат?! Вот так нехватка времени и тяжелые обстоятельства уже у Петра I определили дальнейшую судьбу проекта.

Итак, а чего собственно привязался князь именно к Ямышевскому озеру? Соль. Соляные прииски Ямышевского озера снабжали Сибирь лучшей солью. Но, озеро находилось на ЛЕВОМ берегу Иртыша. И это очень важно, но об этом позднее. А теперь попытаемся выяснить, куда же должна была направиться экспедиция? Миллер в своих известиях о песошном золоте (5) приводит слова из донесения князя Гагарина: «Городок калмыцкой Эркет, под которым на реке Дарье промышляют песошное золото, в расстоянии от Тобольска, по сказке эркетских жителей, что доходят из Эркета до Тары, в полтретья месяца нескорою ездою, а от Тары до Тобольска в пять дней». Если Дарья, это Амударья, то зачем подниматься по Иртышу? Дело в том что, князь не знал, что город Эркет (Еркет, Яркенд) находиться на одноименной реке Яркенд, которая хотя и начинается недалеко от истоков Амударьи, но течет в противоположном от нее направлении с запада на восток. И отделена от Амударьи Тянь-Шаньским хребтом. Эта область называлась Малой Бухарией (позднее Восточный или Китайский Туркестан, а ныне СУАО КНР) в отличии от Великой Бухарии (позднее Русский Туркестан), где собственно и протекала Амударья. Так что несмотря на бардак с географией, направление на Малую Бухарию было выбрано верно. Тем не менее в Великую Бухарию был послан гвардии капитан-поручик Александр Беккевич, черекский князь перешедший в христианскую веру и и женатый на дочери князя Бориса Алексеевича Голицына.. Желающие ознакомится с его одиссеей могут обратиться к цитируемому трактату Миллера.

Так или иначе дирекция движения была выбрана и ожидалась авантюра в стиле Франсиско Писсаро, только на отечественной почве. И так как Петр I решил этот вопрос единолично, то отправлен был подполковник Бухгольц Иван Дмитриевич на его исполнение… Бухгольц прибывает в Тобольск 31 ноября 1714 года в сопровождении 7 офицеров, а также выделенных ему одного сержанта и 7 рядовых Преображенского полка. Приданый ему губернатором отряд в полторы тысячи человек он посчитал недостаточным, что и высказал князю Гагарину. При отъезде из Тобольска Бухгольц встретил у губернатора посланцев контайши, которым было доведено до сведения, что сей офицер отправляется не для войны, а для укрепления по Иртышу. Чему, надо думать, контайши обрадовался. Соловцов пишет об ответе посланцев: «Если нет неприязненных намерений, — отвечали они, — Шорухту-хан не станет перечить». И тут становиться непонятно, посланцы вроде как от контайши, а отвечают за хана торгосткого. А вот у Миллера сказано, что «В то время были в Тобольске от контайши два посланца, Сайзан-Ерке-Тарзахой и Гендул Дундуков. Губернатор оным объявил, что подполковник Бухгольц с некоторым числом войска не для войны, но только для смотрения некоторых крепостей по Иртыше пойдет. На что они ответствовали: «Ежели с Российской стороны никаких неприятельских намерений не имеется, то контайша оное допустить может». Собственно непонятно одно, почему источники разнятся и кто такой Шорухту-хан, хан торготский? А вот кто такой контайши как раза понято, это Эрдэни-Шурукту-контайша, или Эрдэни-Шурукту-хунтайджи — более известен как Цэван-Рабдан, верховный правитель Джунгарского ханства в 1697-1727 гг. Соловцов пишет об это встрече: «От неуважения ли к контайше, как занятому войною с Китаем, или оттого, что губернатор почитал контайшу, как и хана торготского, в одинаковой зависимости от России, оказано невнимание; и это опять ошибка». Оказывается хан торготский одинаково зависил от России! А вот контайши как раз и нет, несмотря на мнение Гагарина. И именно этот дипломатический нюанс Соловцов и ставит в вину губернатору. А в «Истории Сибири» раннее упоминались торготские тайши: «Торготские тайши, как несогласные на первенство чжунгарского диктатора Хара-Хулы, оставив отечественные кочевья, пошли к северо-западу искать независимых кочевьев» (6).

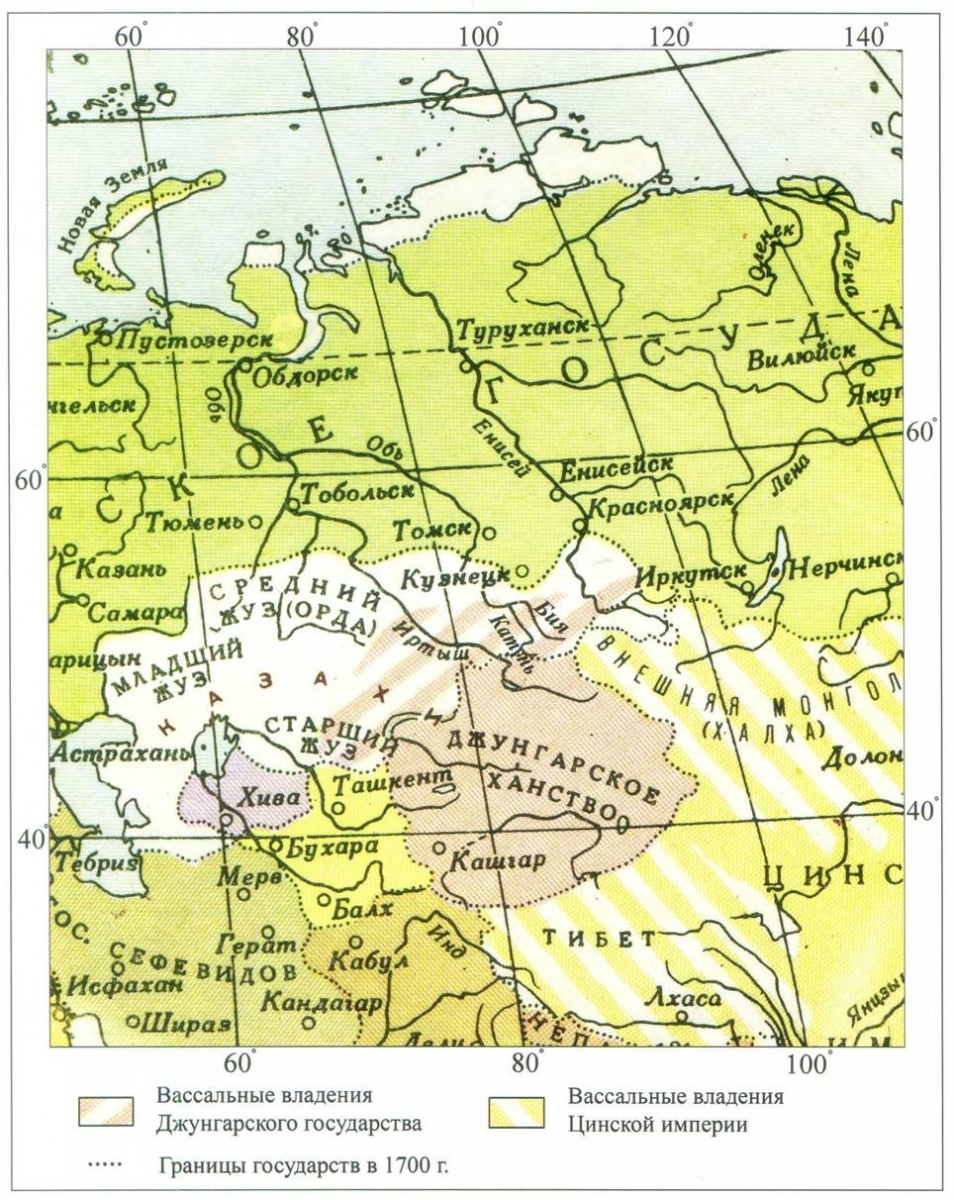

А вот тут, перед началом экспедиции Бухгольца и стоит поговорить о существующих на то время границах. Джунгарское ханство безусловно относило к своим владениями берега Иртыша, до реки Оми, впадающей в Иртыш ниже озера Ямышева. Т.е. озеро Ямышева находилось на территории контролируемой Джунгарией. Это подтверждает и Миллер, который в частности пишет: «Еще в то время, когда в около лежащих местах калмыки кочевали, посыланы туда были суда из Тобольска для привозу соли, и временем случались за то с калмыками немалые сшибки. Но по большей части позволяли калмыки бесспорно брать соль, потому что им от того не было убытка, а напротив того, они с россиянами, которые всякими товарами запасались, торговали» (7). То что Джунгария считала левый берег Иртыша своим, по крайне мер до реки Омь, вопросов не вызывает. А вот что насчет правого берега? Вот что пишет Миллер: «Ердени-Шурукту-контайша, который перед тем Цаган-Арапшан назывался и в 1697 году принял правление, последуя правилам дяди своего Галдан-Бушухту-хан, покорением рассеянных по разным местам калмыцких улусов под свою власть так усилился, что он не только начатую Бушухту-ханом против мунгалов и китайцев войну мог продолжать, но и Тибетской и Тангутской земле побеждением тамошнего хана и прогнанием далай-ламы сделался страшным. Некоторые из калмыцких тайшей, ему покорившихся, жили прежде сего в степи между реками Обью и Иртышем. По сей причине приписал контайша себе право владения тех мест, не рассуждая, что те же самые тайши издревле были российские подданные, которых несправедливо он себе покорил; да что и собственные его предки, не дошед еще до такой силы, до которой Сенга-тайша , Ердени-Шурукты отец, и Бушукту-хан, Сенгин брат, достигли, Российскому государству чинили присягу в верности» (8). Т.е. эти самые тангутские тайши «жили прежде сего» по правому берегу Иртыша! Т.е. Россия считала их своими подданными, контайши — своими, а сам хан торготский - Шорухту-хан имел достаточно сил чтобы с ним считались и жить не мешали. Пограничная ситуация сложилась подвешенная, т.к. никто из двух сторон де-факто не закрепился на правом берегу Иртыша и именно экспедиция Бухгольца и должна была исправить эту ситуацию.

Ну а где же были тогда казахи, или как тогда говорили киргиз-кайсаки? В части второй сочинения Алексея Левшина «Описание киргизъ-кайсацкихъ орд, или кирнгиз-казачьихъ ордъ и степей» от 1832 года (9), указана ссылка и цитата из «книгъ Большому чертежу» с описанием границ киргиз-кайсацких орд к XVIII веку. На северо-востоке земли не переходили реки Яик (Урал) и реки Гемъ (Эмба). Как указывает А. Левшин (цитирую с переводом в современную орфографию) «Из описания сего видно, что в то время Киргиз-Казаки занимали только середину нынешних земель своих. Восточная часть оных принадлежала Зюнгарам и другим племенам Монгольским. Северною владели разныя отрасли Татар Сибирских. В западной жили Ногаи и выше их, Башкиры; а потом, место Ногаев заняли нынешние Волжские Калмыки» (10). На следующей страницы у Левшина указано, что «К востоку распространили они свои владения не прежде, как по истреблении Зюнгарского народа Китайцами, то есть, в половине минувшаго столетия. На запад подались Киргиз-Казаки в первой половине XVIII столетия; в конце же XVII, и даже в первых годах XVIII, между верховьями Урала и Эмбы кочевали Башкиры, а между устьями сих рек, Калмыки» (11).

Ну и что бы стало понятно совсем обратимся к картам. С ними имеется некоторая проблема, в смысле наличия оригинальных карт первой четверти восемнадцатого столетия. Но тем не менее на сайте http://bsk.nios.ru/karty-nso-xvii-xx-vv-0 нашлись несколько любопытных документов. В первую очередь это современная карта исторической реконструкции юга западной Сибири в первой четверти XVIII века (12). Из карты ясно, что территория Джунгарского ханства на 1700 год проходила за озером Зайсан, охватывая территорию Рудного Алтая. По правому и левому берегу указываются как вассальные владения джунгар, которые простирались по Иртышу примерно до будущего расположения Ямышевской крепости или Омска.

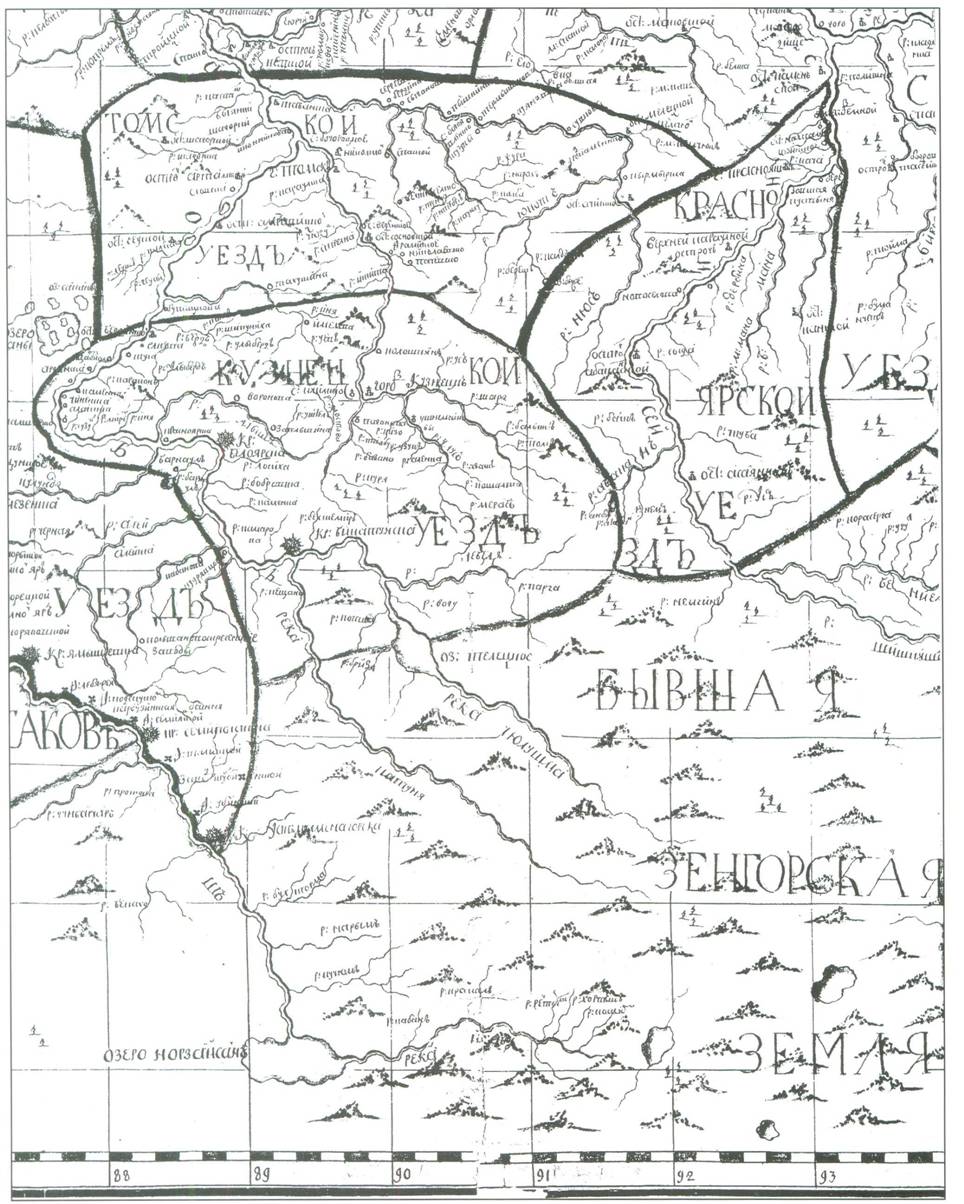

Обратимся теперь к другой карте с того же сайта. Карта течения рек Иртыша, Енисея с и их вершинами - Атлас Российской империи. СПб., Академия наук. 1745 (современный источник тот же) (13). На карту нанесены крепости Иртышской линии, а «Степь Казачей Орды» прописаны за Омском, что вполне согласуется с сочинением Алексея Левшина.

Ну и последняя карта из того же источника. Это часть рукописной «Сибирской генеральной карты» 1765 г. Фрагмент с территорией юга Западной Сибири. Вдоль западной кромки показана часть территории Тарского уезда (14). Карта составлена уже после уничтожения Джунгарского ханства, о чем говорит надпись в правом нижнем углу «БЫВШАЯ ЗЕНГОРСКАЯ ЗЕМЛЯ». А справа, возле Семипалатинской крепости прочерчена линии границы и кусок надпись «АКОВъ». Можно предположить, что это часть слова «КАЙСАКОВъ» или может быть «КАЗАКОВъ»? И если это так, то граница Дужнгарского ханства с его вассальными владениями по первой карте и приходиться по Иртышу на место расположения Семипалатинской крепости. Что из всего этого следует? А следует, что основание Иртышской линии оказалось межгосударственным делом России и Джунгарии, а киргиз-кайсацкие орды, в сложившейся исторической ситуации 1714 - 1722 годов, ни на что практически не влияли.

Немного прояснив пограничную ситуацию возвращаюсь к экспедиции Бухгольца. Из Тобольска Бухгольц взял 2902 человека, в том числе два полка пехоты, семьсот драгун, команду артиллеристов, распределенных по полкам, и семьдесят человек мастеровых. Как видите, никаких уфимских башкир, но предварительно выделенные ему 1500 человек практически удвоились. Добил так и подполковник губернатора! К 1 октябрю 1715 года экспедиция достигает озера Ямышево, отстоящее от Иртыша на шесть с половиною верст. Как пишет Миллер «Сие место еще и прежде того довольно было известно: оттуда обыкновенно соль доставали и развозили по западным в Сибири местам. Тобольские, тарские и томские обыватели ходили туда ежегодно будто на ярманку и там с калмыками и бухарцами, которые для сего же намерения туда приезжали, отправляли купечество» (15). Т.е. выполняя пожелание князя Гагарина, крепость основывается практически на торжке и отныне должна была контролировать как добычу, так и продажу соли, а так же и пограничную торговлю. С одной стороны это правильно, обеспечивая прибыльность и рост крепости, а с другой на месте надо еще и и утвердиться. Тем более что речь идет о левом берегу Иртыша и в случае чего бежать будет некуда! Тот же Миллер утверждает, что «Еще в то время, когда в около лежащих местах калмыки кочевали, посыланы туда были суда из Тобольска для привозу соли, и временем случались за то с калмыками немалые сшибки. Но по большей части позволяли калмыки бесспорно брать соль, потому что им от того не было убытка, а напротив того, они с россиянами, которые всякими товарами запасались, торговали» (16).

Крепость был основана возле ручья Преснуха, впадающего в Иртыш. 26 декабря 1715 года Бухгольц пишет Петру I, что для продолжения экспедиции весной требуются еще люди, т.к. часть людей он должен оставить в Ямышевской крепости. На что Петр I в ответе от 7 августа 1716 ссылается на данные им указы князю Гагарина и требует приложить старание для ускорения всего дела. Понятно, что если Бухгольц напрямую пишет Петру I, то Гагарину он не подчиняется, а Петр I рассматривает сибирского губернатора как некоего «начальника тыла», который должен обеспечить Бухгольца людьми и амуницией. А вот есть ли люди у губернатора как то никем не рассматривается, но учитывая, что отряд Бухгольца вырос вдвое от ранее планируемого, с людьми у князя уже должна быть напряженка. Временной расклад событий таков, осенью 1715 года укрепление основывается, в конце декабря того же года Бухгольц пишет императору письмо, что не может выйти из крепости весной и ждет ответа, который только в августе 1716 года будет написан в Копенгагене на борту корабля «Ингерманланд». Да, бюрократия — страшно медленная сила, но она позволил Бухгольцу не ввязаться в неподготовленную авантюру весеннего путешествия вверх по Иртышу. Но дальнейшие события этого уже и не потребовали, т.к. с четверга на пятницу сырной недели (масленица) случилось нашествие калмыцкого войска. Пасха в 1716 году приходиться на 1 апреля (12 апреля по Григорианскому календарю), т.е. речь идет о ночи с 16 по 17 февраля (27-28 марта).

Бюрократическая машина Джунгарии же сработала быстрее российской. В крепости до этого побывали джунгарские посланцы, возвращающиеся из Тобольска. Они выразили некоторое удивление обнаружив российскую крепость в стране калмыков, но их обнадежили, что она построена не для неприятельских действий. Мне так кажется они не поверили. Посланцы контайши подверглись нападению киргис-кайсаков, угнавших у них лошадей и верблюдов. После чего посланцы были вынуждены жить в Ямышевской крепости, пока окрестных калмыцких улусов не пригонят новых лошадей и верблюдов. О чем это говорит? Ситуативно имеется такой пограничный угол между русскими, джунгарами и киргис-кайсакам, для которых эта территория, хоть и формально не контролируемая, была на расстоянии набега. Причем крепость был поставлена в зоне общих экономических интересов — соледобычи и ярмарки на торговом пути. А чья крепость там стоит, тот и определяет не только правила, но и цены. Расчет князя Гагарина на экономическую выгоду такого размещения Ямышевской крепости становиться понятен, но непонятен расчет военный. Почему же основывая крепость на территории Джунгарии он рассчитывал, что контайши не среагирует? Потому что тот вел затяжную войну с Китаем и не имел наряда сил? Или надежда на русский авось? Мне кажется последнее. Как пишет Миллер посланцы «предлагали, чтоб подполковник кого-нибудь к их владельцу контайши отправил для учинения ему таких же обнадеживаний, дабы тем предупредить у него подозрение» (17). И с посланцами был отправлен поручик Маркела Трубников с пятьюдесятью драгунами и письмом для контайши. Но поручик до контайши не добрался, по дороге попав в полон к киргиз-кайсакам во время второго нападения на посланцев. Если первое нападение можно и было считать случайным, но второе уже вряд ли. Похоже киргиз-кайсаков весьма интересовали посланцы контайши и возможно кто то слил им время и маршрут следования. Хотя может это и мои домыслы. Тем не менее поручик освободился из полона и вернулся в Тобольск лишь в следующем году. И следовательно не доставленное письмо не могло рассеять опасения контайши об идущих вверх по Иртышу российским войскам. Представьте себе, возвращаются твои посланцы обратно и докладывают, что на твоей земле стоит чужая крепость. Вроде как посылала другая держава посланника, но он не доехал. Причем посланник то бы от командира той крепости, а не от сибирского губернатора. Что должен думать контайши? Вариант, что эти действия российских войск согласованы с китайцами, как совместная война с против джунгар контайши учитывалась. Это доказывают более поздние события на озере Зайсан во время экспедиции генерал-майора Лихарева. Поэтому и появляются у Ямышевской крепости десять тысяч джунгар. А могло бы быть иначе? Собственно почему бы нет? Ведь как пишет Миллер: «посланцы для уверения, что и с их стороны никаких неприятельских действий чинено не будет, оставили в крепости аманатов и семь человек бухарских купцов послали в Тобольск с товарами» (18). Но второе нападение киргиз-кайсаков на посланцев контайши эту возможность уничтожило.

Итак, в конце февраля 1716 года к Ямышевской крепости подошло десять тысяч калмыцкой конницы под командованием Черчен-Дондука. Попытка напасть на спящий гарнизон не удалась, т.к. солдат стерегущий пасущихся лошадей поднял тревогу. Бои продолжались пять дней. Первоначально калмыки захватили строящуюся крепость, но были выбиты оттуда вечером первого дня (т.е. 17 февраля). Затем артиллерия разрушила два амбара, где закрепились калмыки, выбитые из крепости и они отступили. В дальнейшем возникала патовая ситуация, при каждой попытке штурма крепости, русская артиллерия отгоняла калмыков, а атаковать калмыцкую конницу в чистом поле, было бы со стороны русских полным безумием. И тогда, 21 февраля Черен-Дондук направляет письмо полковнику Бухгольцу. В нем Черен-Дондук указывал, что «город де построен ложными словами» и что он будет «Зиму зимовать и лето с весны и до осени со всем житьем буду жить здесь и воеваться, и запасы твои все издержатся, и будете голодны, и город де возьму. И буде де ты не будешь с войною, и ты де съезжай с места, и как прежь сего жили, так будем и ныне жить и торговаться, и станем жить в совете и в любви, ежели с места съедешь» (19). Собственно в письме Черечен-Дондука выражает мысль, что крепость поставлена незаконно на земле джунгар и этим нанесено оскорбление контайши. Авантюризм и поспешность князя Гагарина нашло свое подтверждение. Осада продолжалась еще два месяца, в крепости случилась сибирская язва и цинга. Позднее Бухгольц жаловался, что губернатор, ни лекаря, ни аптеки ему не дал. Джунгары в это время перехватили в Коряковом Яру караван купечества с припасами и двадцатью тысячами денег для раздачи жалования. Это случилось за 52 версты от крепости. А конвою тому каравану было капитан с поручиком, да некоторое количество солдат. 28 апреля Бухгольц прекращает оборону, срывает строения крепости и грузит оставшиеся припасы и солдат на дощеники. Калмыки в том ему не препятствуют и более того приводят к дощеникам двух плененных в Коряковом Яру: священика и бывшего при военной казне комиссара. Экспедиция отплыл назад к устью Оми, где и была основан Омская крепость. Как пишет Соловец: «Экспедиция обратилась назад, на устье Оми, без сопротивления калмыков, из чего видно, что тогда граница наша разумелась по р.Омь, по которой и прежде стояли ведеты, посланником Байковым упомянутые» (20). Губернатор подтверждает основание крепости на Оми и отправляет туда 1300 рекрутов. А подполковник Матигоров был им послан для восстановления укрепления Ямышевского, и судя по картам оно было восстановлено на ПРАВОМ берегу реки Иртыш (карта взята из https://humus.livejournal.com/4340972.html).

Основание Омской крепости оказалось незапланированным положительным результатом ямышевской авантюры. Ранее россияне не отважился селиться далее Чернолуцкой слободы в 40 верстах ниже устья Оми, опасаясь набегов киргиз-кайсаков. Которые, к слову, частенько устраивали набеги на земли барабинских татар. После основания крепости еще шесть деревень добавилось вверх по Иртышу и три вверх по Оми.

В то время как Бухгольц с экспедицией попадает под осаду, князь Гагарин все же решает отправить письмо контайши с уведомлением об указе государя. В феврале 1716 года тарский казацкий сотник Василей Чередов и тобольский сын боярский Тимофей Етигор отправляются к контайши. По прибытии они нашли контайши так на русских озлобленным, что задержались у него аж на пять лет! Любопытен вопрос, а известно ли было князю осадное положение Бухгольца на этот момент? Скорее нет, чем да, если судить по датам и расстоянием. Но тем не менее это запоздалое письмо уж очень напоминает желание сиятельного бюрократа прикрыть свой зад от монаршего гнева. В то же время (конец зимы — весна 1716 года) возвращается в Тобольск дворянин Федор Трушников посланный в 1713 году на разведку песошного золота в Бухарию. Трушников привозит 200 лан золота (или около 1800 золотников, что составляет 7,678 кг золота). Золото куплено было по цене семь рублей за лан у калмыков и китайцев состоявших в китайском подданстве. Не в подданстве Джунгарии, в китайском подданстве! Известия и золото полученное от Трушникова были князем Гагарином отправлены Петру I.

Отказ Бухгольца от продолжения эрекнской экспедиции у Миллер трактуется как «Несогласие между князем Гагариным и подполковником Бухольцом было тому причиною, что Бухольцу скучно стало продолжать предприятую экспедицию, а особливо для того, что Гагарин еще тем же летом 1716 году подполковника Сибирского драгунского полку Федора Матигорова с немногими людьми в Ямышев послал, дабы то, в чем Бухольц, по его мнению, погрешил, исправить» (21). У Словцова же этот отказ описан как «Бухгольц, потерявший из отряда 2200 чел., 2500 лошадей и прозевавший караван с людьми и казною, успел выпроситься в Петербург, от стыда и следствия» (22). Интересный разброс мнений от «скучно» до «стыдно». Мог быть полковник (капитан гвардии) Бухгольц попасть под следствие? Не велик чин и если бы следствие начали бы вести в Тобольске князь Гагарин, то и быть ему в виноватых! Поэтому Бухгольц уезжает в Петребург. Но уезжает не абы как! Как пишет тот же Миллер: «Бухольц, сдав команду приехавшему с ним из Москвы майору Ивану Вельяминову-Зернову, поехал 22 сентября в Тобольск. Там пробыл он до получения Его Императорского Величества своеручного повеления, которое его в Санкт-Петербург позвало, куда он 2 сентября 1717 года и прибыл» (23). Т.е. Бухгольц сдает команду 22 сентября 1716 года, а в Петербурге оказывается почти через год — 2 сентября 1717 года! Значит кому то писал Бухольц в Петербург и этот кто то, смог организовать «своеручное повеление» Его Императорского Величества? Или этот кто-то был сам Петр I? Ведь Бухгольц был выходец из «потешных войск» Петра, и ныне капитан Преображенского полка! В любом случае, поручитель Бухгольца человек явно весомый, т.к. князь Гагарин не рискует тронуть полковника практически 8-9 месяцев, пока тот находиться в Тобольске. При этом князь Гагарин после ямышевской неудачи предпринимает в 1716 году меры, чтобы исправить свои ошибки. Потому как хорошо известно, вовремя прикрытый зад - источник великих побед!

По свидетельству Миллера, в течении 1716 г. «в поправление своей ошибки, писал с сотником Чередовым к контайши, что укрепление Ямышевское предпринято для защиты его от нападений со стороны киргизов, которых между тем под рукою поощрял к нападениям» (24). Что замечательно в этом откровении? Князь Гагарин уверяет контайши, что Ямышевское укрепление защищает джунгар от нападения казахов и в то же время князь поощряет казахов нападать на джунгар. Да, похоже труды Маккиавели дошли и до Тобольска! Одновременно с княжеским поручением подполковнику Матигорову по исправления ямышевских ошибок Бухольца, к контайши едет боярский сын Алексей Маремьянников с жалобой на Черен-Дондуковы неприятельские поступки при осаде Ямышевского укрепления и требованием возвращения захваченной казны и пленных. Безрезультатно. Вовремя возвращается Трушиков с 200 ланами золота и князь Гагарин отправляет письмо Петру I с этим известием и просьбой о Государевой грамоте к контайши о мирных намерениях российского войска. Губернаторскую отписку получил Государь на пути в Амстердам и 18 декабря 1716 Грамота к контайши была подписана Петром в Амстердаме.

А вот интересный вопрос, что в своей отписке написал Гагарин о Бухольце? Ну не мог он ничего не написать! Ведь надо же на кого то свалить вину за брошенное и срытое укрепление, потери людей и казны. К тому же Бухгольц, образно выражаясь, «умыл руки» и отказался участвовать в дальнейших предприятиях. Надо думать была ябеда! И может быть именно тогда было принято решения об отзыве Бухгольца в Петербург?

Но вернемся к Грамоте. На мой взгляд, основной смысл был заложен в положении «чтоб вы також, как и хан Аюка и прочие калмыцкие владельцы, у нас в милости пребывали, позволяем вам и подданным вашим на тех землях жилища свои иметь свободно, хотя оныя и к Сибирскому нашему царству принадлежат» (25). Т.е. в такой ненавязчивой форме до калмыцкого владельца контайши доводилось мнение Великого Государя, что территория на которой выполнял царское поручение Сибирский губернатор («по Иртышу и Сайсан озеру» относиться) к Сибирскому царству, принадлежащему России и поданных контайши там всего лишь терпят. Вопрос же яркенского песошного золота упомянут в виде «вершинах иртышских сыскивать серебряный и медныя и золотыя руды, и для того в тех местах, где потребно будет, построить городы» (26). Грамота, а также письмо от князя Гагарина, по поводу возвращения сына боярского Маремьянинова, было поручено доставить тобольскому дворянину Григорию Велианову (Вельянову). Согласно инструкции от марта 1717 ему вменялось «ответа требовать и о всем, что он на пути у контайши в Урге приметит или услышит, точный журнал держать» (27). Такая, знаете ли дипломатически-разведывательная миссия. Вельянов выехал из Тары 5 апреля и 27 июня был принят контайше. Причем контайше сам приняв царскую грамоту, письмо от Гагарина указал принять своему приближенному. Как пишет Словцов «контайша чувствовал смысл грамоты, когда приказал содержать Вельянова под караулом, и где он содержался до февраля» (28).

В это время, князь Гагарин возлагает продолжение экспедиции на полковника Ступина (Прокофий Ступин назван полковником у Словцова, у Миллера же он назван подполкоником). Ему были выделены солдаты, казаки и артиллерия и необходимая амуниция, и под личным контролем тобольского обер-коменданта Карпова, Ступин отправлен из Омска. Такое впечатление, что Прокофию Ступину совсем не хотелось отправляться на край света в экспедицию. Ему предписывалось отправиться в Ямышево, где подполковник Матигоров прошедшей осенью 1716 построил малый острог, укрепить его и проложить экспедицию. Явно дразнить джунгар Гагарин не решился, тем более, что Ступину было «притом весьма строго запрещено было, чтоб калмыкам, где бы ни было, ни малейшие обиды не чинить; наипаче есть ли они против россиян по-неприятельски будут поступать, то б токмо обороняться и учтивым образом им говорить, что не для того пришли, чтоб с калмыками воевать, но токмо чтоб на способных местах построить крепости, дабы в оных от нападения киргис-кайсаков быть безопасным, чтоб поведенное без урону калмыков в действо произвесть» (29). Вот так, не много не мало, крепости оказывается строятся не от калмыков, а от нападения киргис-кайсаков. Кстати именно в 1717, хан Тауке впервые обращается к Петру I об принятии казахов в российское подданство, а в 1718 году Казахское ханство распадется от внутренних свар и ударов джунгар. Ну и кто тут лукавит, как не князь Гагарин? Ведь по свидетельству Миллера, именно князь Гагарин подзуживал киргис-кайсаков выступать против джунгар: «В сей думе киргис-кайсаков укреплял губернатор частыми к ним посылаемыми вестниками. Он обещал им помощь к их защищению, и в рассуждении того Тефки-хан, Хаип-хан и Абулхаир-хан, которые тогда над киргис-кайсаками владетельствовали, обещались было Российскому государству совершенно повиноваться; но в самое то время Тефки-хан умер, а князь Гагарин в Москву позван, под караул посажен и к смерти приговорен был, чрез что сие сообщение с киргис-кайсаками на некоторое время пресеклось» (30).

Ступин выступил водой из Омска в начале лета 1717 года, но дальше Ямышево не отправился. Он занялся обустройством Ямышевской, Омской и третьей Железинской крепостей. А так как князь Гагарин в конце 1717 года был отозван по особому государственному делу, то по сути Ступин просто начхал на его приказ об продолжении экспедиции. Тем более что это «особое государственное дело» было делом как раз против князя! Как говориться, сколь веревочке не виться. Летом 1717 года сыном боярским Павлом Свиерским с командой казаков была основан Железинская крепость между Омской и Ямышевской на берегу Иртыша в тридцати верстах от реки Железенке. Эта малая крепость была построена для безопасности пути между Омской и Ямышевской крепостями. Тем не менее осенью 1717 года из Тары дворянин Василий Чередов с казаками отправился вверх по Иртышу для поиска мест пригодных для постройки крепостей. Но уже была осень и девяноста верстах от Ямышевской крепости, в верхнем устье протоки Иртыша по названию Калбасунская Заостровка он останавливается на зимовку. Весной 1718 года он оттуда съезжает, бросая зимовку. Как пишет Миллер «Польза его езды в том состояла, что он для Семипалатной крепости место избрал, которую еще в том же году подполковник Ступин строить начал» (31). Кстати, в четырех верстах от этой зимовки были руины языческого капища известное под названием Калабусунской башни.

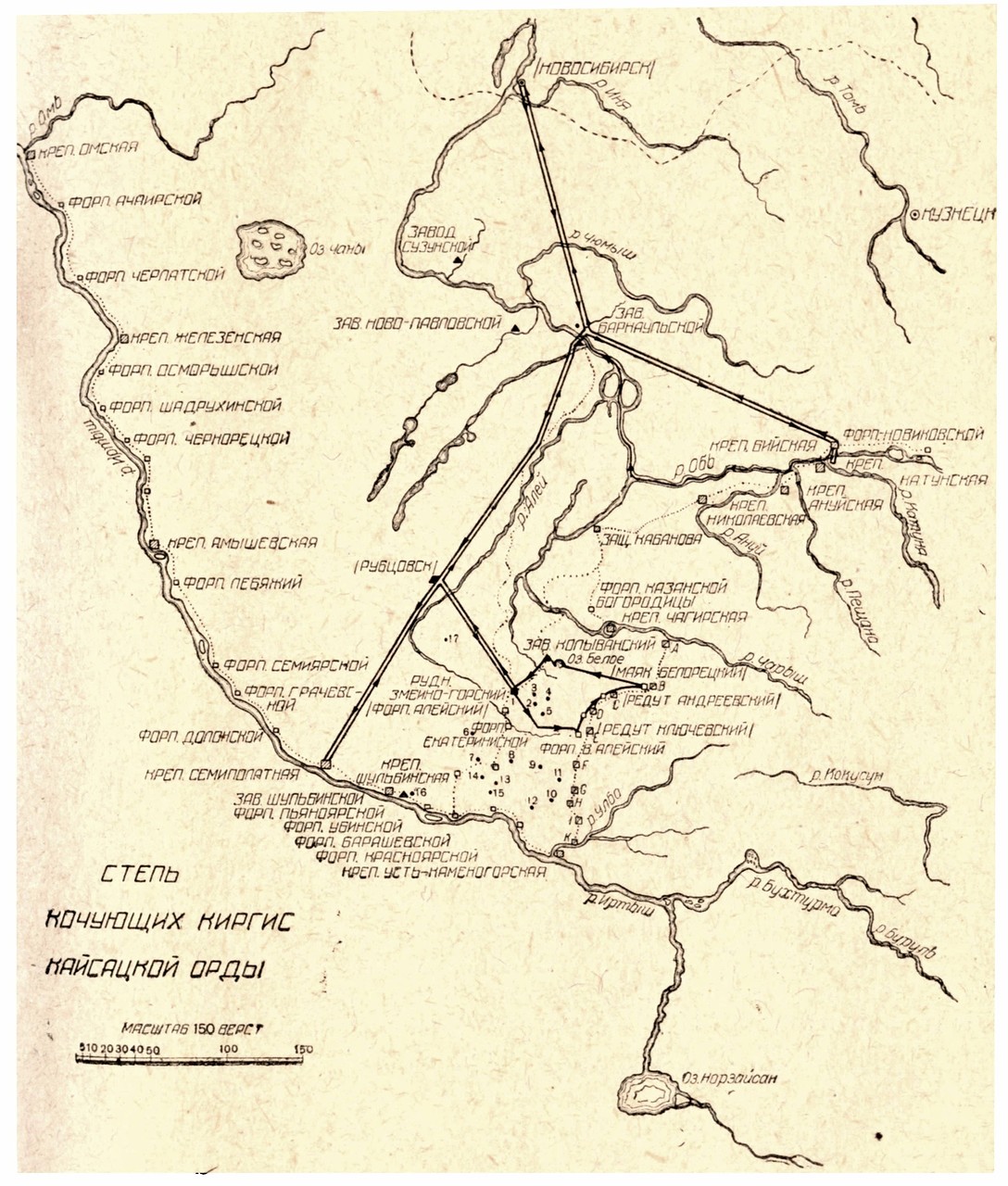

На карте представлена схема Иртышской линии. Если судит по составу построенных фортов она относится к последней четверти восемнадцатого века. Кроме того на схеме все левобережье Иртыша относится к степи кочующей Киргис-Кайсацкой орды, без упоминания Джунгарского ханства (т. е. явно после 1759 года). Если эту схему соотнести с рукописной «Сибирской генеральной карты» 1765 г., размещенной выше, то кусок надпись «АКОВъ» оттуда действительно обозначает Киргиз-Кайсаков. (Карта взята из https://humus.livejournal.com/4340972.html)

Весной 1718 года в Тобольск из Урги от контайши вернулся дворянин Григорий Вельянов. По приезде, 16 мая 1718 года, он подал в тобольскую канцелярию отчет о своей поездке. В письме от контайши, по свидетельству Миллера, указывалось, что «Контайша приносил жалобы на управителей пограничных городов, Томска, Кузнецка и Красноярска, что они от подданных его дани требуют; а особливо жаловался он о крепостном строении, о чем он еще и тогда не верил, что Его Царское Величество о том знает. «Я де, — говорил он, — к Его Царскому Величеству о том писал и ожидаю ответа». Он также грозил отмщением, ежели новопостроенные крепости опять разорены не будут до основания» (32). Как видно из ответа, контайши был недоволен строительством крепостей Иртышской линии и требовал их полного разорения. И уж всяко не поверил гагаринской сказке, что строены они от защиты джунгар от набегов киргис-кайсаков.

Меня заинтересовал маршрут посольства Вельянова. Он направляется из Тары до Урге. Урге, это нынешний Улан-Батор (Моноголия). Выехав из Тары 5 апреля 1717 года он 1 мая прибывает в Ямышевскую крепость, ныне поселок Ямышево, выше Павлодара. Затем 3 мая, в течении 8 дней он поднимается вверх по Иртышу и останавливается у «Каменной горы Борон-Нурган» (33). Гора у поминается у Миллера, но где находиться она непонятно, лишь ясно, что это правобережье Иртыша. Затем посольство в течении 10 дней ищет теленгутов, которые могли бы их проводить по контайши. До князей теленгутов Манзуй и Бокой доходят слухи о посольстве и они отправляют людей, чтобы они доставили Вельянова к себе. К себе — это где то между реками Чарышем и Ануем (выше по течению Оби от Барнаула), где в предгорьях Алтая они и кочевали (ныне территория Алтайского края и Горного Алтая). Убедившись в намерении Вельянова добраться до контайши, они дают ему провожатых до Урги. Посольство спускается южнее, но не достигая Иртыша переправляется через реку Альба (Ульба — правый приток Иртыша на территории Восточно-Казахстанкой области). Затем они переправляются через реку «Кингир». Что под этим названием подразумевал Миллер мне не ясно, но судя по карте это может быть река Бухтарма. Дальнейший маршрут до Урги, у Миллера не описан.

Осенью 1718 года под контролем подполковника Ступина приведена в порядок Семипалатинская крепость. Как указывает Миллер: «Крепость названа по имени Семи палат, которые в семнатцати верстах от оной в степи вверьх по реке Иртышу находятся. А сии того ради, как в общих речах употребительно, названы палатами, что оне отчасти из кирпича, отчасти же из дикого камня или из плит сделаны. В том одном состоит все сих палат достоинство» (34).

Весной 1719 года, подполковник Ступин направляет капитана Андрея Урусова и поручика Сомова с двадцатью солдатами исследовать озеро Зайсан (Нор-Зайсан, Сайзан) и верховья Иртыша. Для этого в Ямышевской крепости были построены двадцать больших плоскодонных лодок. Честно говоря не понимаю, как 22 человека сумели управиться с 20 лодками, поднимаясь против течения? Или помимо солдат были еще люди? Тем не менее экспедиция прибывает на верхний Иртыш (Черный Иртыш), где по обеим сторонам обнаруживают калмыков, которые по экспедиции три раза стреляли, но вреда не причинили. Десять дней экспедиция тратит на поезду на другую сторону озера, но из-за недостатка провианта вынуждена вернуться. В это же самое время подполковник Ступин указал построить Убинскую крепость на девять верст выше Семипалатинской. Но после основания Усть-Каменогрской крепости, в 1722 году Убинскую крепость сломали.

Дело князя Гагарина и история Яркенского золота, похоже для Санкт-Петербурга оказалось весьма темным. И тогда в Сибирь направляется Иван Михайлович Лихарев, гвардии майор в ранге генерал-майора. В указе Петра I от 28 января 1719 года майору гвардии Лихареву приказано два дела: произвести следствие по делу об управлении Сибирью князем Гагариным и исследовать безуспешность Бухгольцева похода, разобраться с существованием яркенского песочного золота и если оно есть, дойти до озера Нор-Зайсан и поставить там крепость, а в случае невозможности — разведать путь до Яркента. Текст указа приведен у Миллера: «Указ майору от гвардии господину Лихареву. Ехать тебе в Сибирь, и там разъискать о худых поступках бывшаго губернатора Гагарина, о всем против данного тебе реэстру подлинно, не маня никому, ниже посягая на кого, но как доброму и честному офицеру надлежит. Между тем же трудиться всеми мерами освидетельствовать по сказкам помянутаго Гагарина и подполковника Бухольца о золоте еркетском, подлинно ль оное есть, и от кого он, Гагарин, сведал, тех людей сыскать, также и других ведомцов, и ехать с ними до тех крепостей, где посажены наши люди, и там разведав, стараться сколько возможно, дабы дойти до Сайзана озера; и ежели туды дойтить возможно, и там берега такие, что есть леса и прочия потребности для жилья, построить у Сайзана крепость и посадить людей. А как туды едучи, так и построя крепость, проведывать о пути от Сайзана озера к Иркети, сколько далеко и возможно ль дойти, также нет ли вершин каких рек, которыя подались к Сайзану, а впали в Дарью реку или в Аральское море. Сие все чинить, сколько возможно, а в газард не входить, чтоб даром людей не потерять и убытку не учинить. Также розъискать о подполковнике Бухольце, каким образом у него Ямышевскую крепость контайшинцы взяли; также и о прочих его худых поступках освидетельствовать, и о том о всем, что тебе к тем делам будет потребно, к ландратам и прочим управителям послушной указ послан. Петр» (35).

Прежде чем перейдем к основанию Усть-Каменогорской крепости, разберемся с делом губернатора Гагарина. Тем более что в императорском указе оно стоит первым номером. Особый интерес Петра I к этому делу вероятно вызван даже не столько воровством и мздоимством князя или яркенcким золотом, сколь тем, что князь Гагарин числился в любимцах Петра I. Во всяком случае это свидетельствует Словцов: «после разделения России на восемь губерний, первым губернатором гигантской Сибирской губернии, раскинувшейся от Вятки и Соликамска до Камчатки, был назначен любимец Петра князь Матвей Петрович Гагарин» (36). Согласно 7 пункту инструкции, было указано Лихареву словесно и письменно объявить по губернии, что Гагарин человек недобрый и не бывать ему больше губернатором. И начала писать губерния… Основные обвинения — злоупотребление служебным положением и сепаратизм. Следствие проводили генерал-майор Лихарев и майор Тютчев. В Иркутск был отправлен для дознания гвардии капрал Мусин-Пушкин. Согласно полученным доносам утверждалось, что песочное золото — ложь, что Гагарин злоумышлял отделиться от России и для этого в Тобольск были вызваны оружейники и началось делание пороха, что казна тратилась на всякие веселости и удовольствия, что Иркутский воевода Ракитин в 1717 г., по доверенности князя Гагарина, обобрал за Байкалом из возвратившегося каравана золото, серебро и другие дорогие вещи (за что собственно воевода и был обезглавлен после суда в в Петербурге). Но главное, Сенат на основании доказанных доносов тобольского обер-фискала Нестерова, 11 января 1719 года (до указа Петра I и отъезда Лихарева) объявил взяточниками и разорителями народа комендантов, майоров, комиссаров, дьяков, определенных губернатором к делам недорослей, а также и самого губернатора. Да-а-а … обвинение в сепаратизме и создании ОПГ, вот как это как нынче звучит.

Следствие по делу князя Гагарина продолжалось три года и в 1721 году «за неслыханное воровство» осужденный был публично повешен на Васильевском острове. Тело казненного было указано не снимать и после того, как веревка перегнила, останки были вздернуты на железной цепи. Но у Словцова есть любопытное примечание внизу 186 страницы: «В Петерб. панораме сказано, что кн. Гагарину отсечена голова 16 марта 1721, но достовернее известие Г. Бантыш-Каменского, пересказывающего в Словаре, что кн. Гагарин повешен 18 июля 1721 года». Вот так, даже когда казнен этот человек достоверно неизвестно.

Являлся ли губернатор Сибирский, князь Гагарин вором и мздоимцем? Безусловно, но только ли им? Вот как оценивает Гагарина сам Словцов: «того правителя, который впервые простер свой дальновидный луч, как не замедлим увидеть, к берегам Японии и озарял оконечности Усть-Янска, Нижнеколымска, Курильских и Шантарских островов, Удского, Тунки и Нор-Зайсана, который ознаменовал живую ревность к Церкви Христовой при обращении идолопоклонников. Вся слава, как паутина, сдунута, и правосудие в 1721 году изрекло страшный приговор против жизни кн. Гагарина, в урок отдаленных правителей, если только беды одних могут быть уроками для других. История страны, не зная ни подробностей доносов нестеровских, ни пополнений следователя, ни ответов подсудимого, безмолвствует» (37).

Возвращаюсь к основанию Усть-Каменогорской крепости. Генерал-майор Лихарев с отрядом отправился из Тобольска 8 мая 1720 года. В команду Лихарева были определены все войска из новопостроенных крепостей. В Тобольске набрали рекрутов для пополнения. По свидетельству Миллера в составе экспедиции были «из полков гвардии один капитан, один порутчик, два сержанта, капрал и двенатцать человек рядовых; из полевых полков один майор, один капитан, три порутчика; от артиллерии один инженер-капитан с некоторыми бомбардирами, кананерами и фузелерами; от Медицинской канцелярии два лекаря с полковою аптекою; от Адмиралтейской коллегии два геодезиста, выбранные из учеников Морской Академии» (38). До Семипалатинска экспедиция шла на дощениках, а дальше на 34 больших лодках, которые в память о походах по озеру Сайзань назывались сайзанками. На лодках разместились 440 человек с трехмесячным запасом продовольствия. Что здесь важно, Лихареву были определены все войска крепостей Иртышской линии. Авантюра князя Гагарина стала государственным делом и вопрос яркенского золота стал далеко не главной задачей. А первым делом было признано завершением Иртышской линии строительством крепости в районе озера Зайсан.

Берега Зайсана, заросшие тростником, не представили удобного места для строительства крепости. Экспедиция вошла в Верхний Иртыш и 12 дней продвигалась беспрепятственно. Но тем не менее калмыки заметили флотилию еще на входе в реку и скрылись, чтобы сообщить о пришельцах сыну контайши и бывшему при нем калмыцкого владельца Галдан-Черин, (у Словцова, речь идет о наследнике Галдан-Церена). Двадцатитысячное войско во главе с наследником прикрывало эту территорию от возможного вторжения китайцев и монголов. 1 августа 1720 года, в третьем часу дня, калмыки (по свидетельству Миллера) нечаянно открыли ружейную стрельбу по лодкам. Русские выскочили на берег во главе с генерал-майором. Нападение было жестокое, но беспорядочное. Первоначально обороняющиеся растерялись, не зная с какой стороны обороняться. Некий сибирский офицер дал совет Лихареву, что полезно встречать такого неправильного неприятеля неправильным образом. Лихарев последовал этому совет и во все стороны отправил партии солдат, которые вместо тог, чтобы обороняться, сами напали на рассыпанных везде калмыков. Калмыки отступили в сомнениях: не ожидают ли храбро бьющиеся русские откуда либо помощи? При это этом калмыки кричали, что де к ним прислали толмача. Но генерал-майор их желание проигнорировал, приказав идти вверх по реке. В качестве своего козыря Лихарев посчитал тринадцать малых полевых пушек и шесть мортир (Солвцов пишет о 4 мортирах (39)). Суда были разделены на два отряды и одна часть шла вдоль южного (левого), а вторая вдоль северного (правого) берегов. На оба берега были высажены отряды, которые контролировали подходы к реке. Два дня прошли в сражениях, но пройти судам удалось мало. Берега Верхнего Иртыша поднимались от воды песчаными горами и как пишет Миллер «Для россиян полезно было, что калмыки по большей части сверьху стреляли, и так их выстрелы нечувствительный вред делали» (40). Сложилась неустойчивое равновесие, калмыки сопровождая караван судов, стреляли сверху не попадая в россиян, а понизу шли русские войска при пушках, опасаясь которых калмыки не рисковали спуститься вниз на расстояние гарантированного выстрела. Но Иртыщ становился все мельче и мельче и людям приходилось перетаскивать лодки по мелким местам. Кроме того возникло опасение, что к осени вода еще спадет и лодки сядут, и тогда исчезнет надежда на возвращение в Сибирь.

Два дня прошли перестрелках убийственных для калмыков (41). В конце второго дня Лихарев провел военный совет, на котором все офицеры согласились, что необходимо думать об обратном возвращении, пока мельчавшая река и усиливающееся калмыцкое войско эту возможность не пресечет. Решились дождаться толмача, не показывая при этом калмыкам своего бессилия. Как пишет Миллер: «но притом стереглись, чтоб собственным своим представлением не оказать своего бессилия, ибо генерал-майору было не безъизвестно, что гордость и неистовство варварских народов тем больше прирастает, чем им более попускается» (42). Говорите, восток — дело тонкое? Сражение на третий день началось как обычно. Желания сражаться у калмыков уже не было, т. к. за прошедшие два дня равных потерь российского войска они не наблюдали. А наблюдали, что с покрытых российских судов часто выходили новые люди на смену своим товарищам, что и дало им повод думать, что силы у русских больше чем на самом деле. Калмыки опять потребовали прислать к ним толмача, что в этот раз Лихаревым и было исполнено. В итоге было заключено и объявлено перемирие. От калмыков выступили сто человек полномочных, а от россиян Лихарев приказал идти сорока гренадерам под командованием прапорщика. Хотя калмыки были безоружными, но ожидая возможного предательство с их стороны, гренадеры вооружились гранатами и по два пистолета за поясом. Но это оказалось излишни, калмыки действительно были склонны к миру.

Калмыки объяснили, что предполагали о том, что русские войска были посланы против них, как союзные китайцам. На что им было дано объяснение о цели экспедиции в исследовании истоков Иртыша и поиска рудокопных мест. И что они бы никогда не взялись за оружие, если бы калмыки их к этому не принудили и желание оставаться в их стране они не имеют. На этом был восстановлен мир и сочинен письменный трактат. Генерал-майор Лихарев и Галдан-Черин обменялись подарками и поздравили другу друга. После чего русские суда двинулись в обратный путь, провожаемые калмыками. За три дня сражений с российской стороны был убит один гренадер, а капрал и два гренадера — ранены. Экспедиция Лихарева повлияла на судьбу еще одного человека. Казацкий сотник Чередов, посланный к контайше еще в 1716 году и удерживаемый им в Урге, был отпущен обратно в Сибирь.

На обратном путь, на месте, где Иртыш проходя Алтайские горы выходит в степь, генерал-майором Лихаревым и была основана Усть-Каменногорская крепость. Отряд Лихарева прибыл на место слияния Иртыша с Ульбой 12-17 августа 1720 года (соответственно 25-30 августа по новому стилю), что и следует считать датой основания крепости. В своих рассуждения Лихаерв исходил из того, что в будущем, при озере Зайсан будет построена крепость, которую только, что заложенная крепость должна поддержать. И кроме того, «пустые страны всегда бывают владением сумнительны и что, напротив того, население и строения в таких странах право владения подтверждают» (43). Лихарев приказал начать строительство крепости и по болезни отбыл в Тобольск, а затем в Санкт-Петербург. Строительство Усть-Каменогорской крепости продолжил инженер-капитан Летранж при подполковнике Ступине, которого генерал-майор из Семипалатинской крепости послал командиром. 3 января 1721 года генерал-майором Лихаревым подается в Сенат рапорт о состоянии дел в Семипалатинской, Убинской и Усть-Каменогорской крепостях.

Вот такая случилась история триста лет назад. Странная экспедиция за золотом, повлекшая немалый урон для тогдашней Сибири обернулась неожиданной выгодой. Там было всё и корысть власть предержащих и честность простых людей, верность и измена, победы и поражения, удивительные приключения и запойная скука зимних месяцев. Вот про любовь там ничего нет, но про любовь и выдумать можно. А так всё как сейчас…

1 — Летопись города Усть-Каменогорска., Издательский дом «Наследие», 2013, С.82

2 — Г.Ф. Миллера. История Сибири., Изд-во АН СССР, Москва, 1937, Ленинград, т.2 с.89 (ссылка о Гагарине относиться к главе 8, параграф 95).

3 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.203

4 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.203

5 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

6 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.77

7 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

8 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

9 — А.И. Левшин «Описание киргизъ-кайсацкихъ орд, или кирнгиз-казачьихъ ордъ и степей», ч2. Исторические известия, С.Петрбургъ, въ типографии Карла Краяй, 1832г. с.52

10 — А.И. Левшин «Описание киргизъ-кайсацкихъ орд, или кирнгиз-казачьихъ ордъ и степей», ч2. Исторические известия, С.Петрбургъ, въ типографии Карла Краяй, 1832г. с.55

11 — А.И. Левшин «Описание киргизъ-кайсацкихъ орд, или кирнгиз-казачьихъ ордъ и степей», ч2. Исторические известия, С.Петрбургъ, въ типографии Карла Краяй, 1832г. с.56

12 — Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картограф. мат. по истор. Верх. Приобья и Прииртышья: (от античности до начала 21 века) / А. В. Контев. - Барнаул: Азбука, 2006. - С. 54.

13— Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картограф. мат. по истор. Верх. Приобья и Прииртышья: (от античности до начала 21 века) / А. В. Контев. - Барнаул: Азбука, 2006. - С. 86.

14 — Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картограф. мат. по истор. Верх. Приобья и Прииртышья: (от античности до начала 21 века) / А. В. Контев. - Барнаул: Азбука, 2006. - С. 76.

15— Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

16 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

17 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

18 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

19 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

20— П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.204

21 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

22— П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.204

23 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

24 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

25 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

26 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

27— П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.205

28 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

29 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

30 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

31 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

32 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

33 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

34 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

35 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

36 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.10

37 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.207

38 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

39 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.207

40 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

41 — П.А. Словцов. История Сибири. От Ермака до Екатерины II., М.:Вече, 2006, с.207

42 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

43 — Г.Ф. Миллера «Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железинская Ямышевская, Семипалатенская и Усть-Каменогорская»

Оценили 0 человек

0 кармы