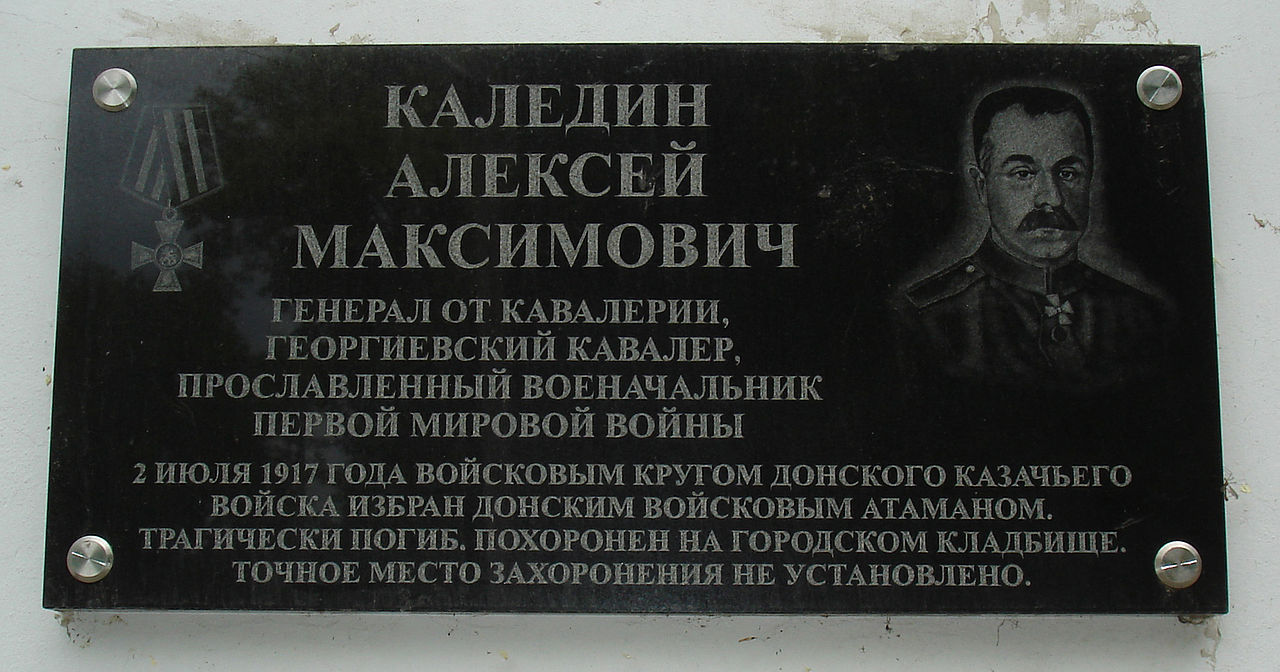

Алексей Максимович Каледин (рожд. 12 (24) октября 1861 г. – смерть 29 января (11 февраля) 1918 г.) — русский военочальник, генерал от кавалерии. Войсковой атаман Донского казачьего войска. Один из главных руководителей белоказачьего движения

Биография

Один из известных военачальников русской армии в Первую мировую войну и один из начинателей Гражданской войны на Дону родился на хуторе Каледине станицы Усть-Хоперской Области Войска Донского.

Его отец закончи службу в чине казачьего полковника. Семья была небогатой. Алексей начав образование в Усть-Медведицкой классической гимназии, перешёл оттуда в Воронежскую военную гимназию. Окончил 2-е военное Константиновское и Михайловское артиллерийское училище. Закончил образование в Николаевской Академии Генерального штаба по 1-му разряду с причислением к Генеральному штабу.

Армейскую службу начал в конно-артиллерийской батарее Забайкальского казачьего войска. 1889 год — окончил Николаевскую академию Генерального штаба. После 2-х лет службы в штабе, на протяжении двух лет командовал эскадроном 17-го драгунского Волынского полка. Побыв 3 года в штабе Варшавского военного округа, в 1895 г. вернулся на родной Дон, став старшим адъютантом войскового штаба.

Послужив после этого штаб-офицером при управлении пехотной резервной бригады, А. Каледина был назначен начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища, в котором многое сделал для улучшения организации учебного процесса. В 1906–1910 гг. — служил помощником начальника штаба Донского казачьего войска.

На всех этих должностях Каледин показывал себя с самой лучшей стороны как офицер-оперативник, как командир-единоначальник, как воспитатель подчиненных ему людей.

Проходил службу в Российской армии на офицерских должностях с 1 сентября 1879 по 25 октября (7 ноября) 1917.

18 июня (1 июля) 1917 года Большим Войсковым Кругом Донского Казачьего войска был избран Донским Войсковым Атаманом — первым избранным Атаманом Донского войска в XX веке.

Послужной список

Из послужного списка: выпущен офицером в Конно-артиллерийскую батарею Забайкальского Казачьего Войска. На службу вступил 1 сентября 1879 года.

Занимал должности:

Командир взвода Конно-артиллерийской казачьей батареи (с 1 сентября 1879),

Командир эскадрона (1890 год (?) — цензовое годовое командование),

Старший адъютант штаба 6-й пехотной дивизии (с 26 ноября 1889),

Обер-офицер для поручений штаба 5-го армейского корпуса (с 27 апреля 1892),

Помощник старшего адъютанта Штаба Варшавского военного округа (с 12 октября 1892),

Старший адъютант Войскового Штаба Войска Донского (с 14 июля 1895),

Штаб-офицер при Управлении 64-й пехотной резервной бригады (с 5 апреля 1900),

Начальник Новочеркасского Казачьего Юнкерского Училища (с 25 июня 1903),

Помощник Начальника штаба Войска Донского (с 25 августа 1906),

Командир 2-й бригады 11-й кавалерийской дивизии (с 9 июня 1910),

Командир 12-й кавалерийской дивизии (с октября 1912 по 16 февраля 1915, тяжело ранен в строю),

Командир 12-го армейского корпуса (с августа 1915),

Командующий 8-й армией (с апреля 1916),

В резерве Верховного Главнокомандующего (с 5 мая 1917).

Присваивались воинские звания:

Хорунжий (август 1879),

Сотник (7 августа 1882),

Подъесаул (10 апреля 1889),

Штабс-капитан генерального штаба (26 сентября 1889),

Капитан генерального штаба (21 апреля 1891),

Подполковник генерального штаба (6 декабря 1895),

Полковник генерального штаба (6 декабря 1899),

Генерал-майор генерального штаба (31 мая 1907),

Генерал-лейтенант генерального штаба (1914),

Генерал от кавалерии (август 1915).

Военачальник

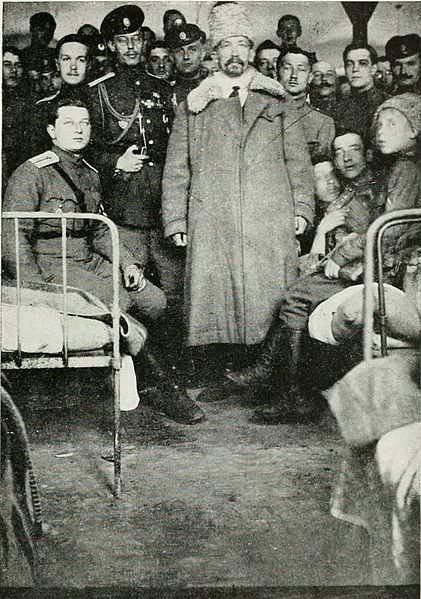

Чины Штаба Юго-Западного фронта вместе с военным министром А. И. Гучковым (в центре). Слева от него — генералы П. С. Балуев, А. А. Брусилов, А. М. Каледин, А. Е. Гутор, Д. С. Шуваев, Н. Н. Духонин.

Первую мировую войну — войну Великую, Отечественную (так ее именовали в российской прессе) генерал-лейтенант Алексей Каледин встретил начальником 12-й кавалерийской дивизии 8-й армии Юго-Западного фронта. Во время войны показал большую личную храбрость. За августовские сражения первой военной кампании под Львовом был удостоен Георгиевского оружия «За храбрость».

1914 год, октябрь — был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Не прошло и полгода, как он получил императорский Военный орден более высокой, 3-й степени за прорыв вражеского фронта. В наградном приказе сказано следующее:

«За то, что состоя начальником 12-й кавалерийской дивизии, в середине февраля 1915 г., будучи направлен во фланг противника, теснившему наши войска от города Станиславова к Галичу и угрожает ему последнему, лично командуя дивизией и находясь под действительным огнем противника, при этом 16-го февраля был ранен, энергичными действиями смог сломить упорное сопротивление бывшего против него противника в районе села Бендаров.

Вследствие чего главная группа противника, наступавшая к городу Галичу, угрожавшая с фланга и тыла, стала отходить к городу Станиславову…»

1915 год, март — дважды георгиевский кавалер Каледин сформировал кавалерийский корпус, который спас положение русской 9-й армии ударом во фланг наступающим австро-венгерским войскам. Потом был назначен командиром 12-го армейского корпуса, а в марте 1916 г. сменил генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова (он принял командование фронтом) на посту прославленной своим боевыми делами 8-й армии.

Когда началось знаменитое брусиловское наступление (Брусиловский прорыв) Юго-Западного фронта, 8-й армии была отведена роль основной ударной силы. Она получила в свой состав треть фронтовой пехоты (13 дивизий) и половину тяжелой артиллерии (19 батарей).

Армия Каледина блестяще провела сражение у города Луцка: разгромили несколько корпусов австро-венгров, было взято в плен 922 офицера, 43628 нижних чина. В числе трофеев было 66 орудий, 71 миномет и 150 пулеметов. В результате австро-венгерские войска, противостоявшие 8-й армии, потеряли в Луцком сражении более 82000 человек. Потери же русской стороны были около 33000 человек убитыми и ранеными…

1916 год, 10 июня — донскому казаку А.М. Каледину был присвоен чин генерала от кавалерии.

Неприятель смог остановить Брусиловский прорыв только после того, как на помощь австро-венграм пришли крупные силы германской армии, в том числе переброшенные с Французского фронта. Однако оправиться после такого мощного удара в Галиции Австро-Венгерская империя не смогла до самого окончания Первой мировой войны. Немалая доля в этом успехе русского оружия приходилась на 8-ю армию…

Однако после луцкого успеха генерала ожидала неудача в августовских боях под Новоград-Волынским. Получив на усиление из Особой армии 1-й и 2-й гвардейские (пехотные) корпуса, у него не получилось прорвать фронт противника, после чего наступательная операция была завершена. Но специалисты полагают, что в неудаче большой вины командующего 8-й армии не было.

Во время Первой мировой войны как строевой командир отличался скрупулёзностью и личной храбростью. Генерал А. И. Деникин отмечал, что Каледин не посылал, а водил войска в бой.

Был награждён Георгиевским оружием, орденом Георгия 4-й степени за бой на реке Гнилая Липа у деревни Руда 12 октября 1914, а также орденом Георгия 3-й степени за бой под Калушем 12 сентября 1915.

Высшим достижением его как военачальника считается Брусиловский прорыв в мае 1916, когда армия генерала Каледина наголову разбила 4-ю австрийскую армию и в течение 9 дней продвинулась на 70 верст вперед.

К Февральской революции Каледин отнесся отрицательно.

После Февральской революции генерал Каледин резко выступил против «демократизации» армии, которая могла привести только к утрате боеспособности, дисциплины и организованности и отказался выполнять распоряжения Временного правительства о демократизации в войсках и к концу апреля был отстранен Временным правительством от командования армией, не получив нового назначения.

Весной 1917 года Генерал уехал на Дон, в Новочеркасск, где в те времена работал Донской войсковой круг.

В это время началось спровоцированное революцией сепаратистское движение казаков. Казаки опасались всеобщего уравнительного передела казачьих земель (в Российском империи они имели значительные привилегии, в том числе в области получения земли). Министр земледелия во Временном правительстве Керенского, эсер Виктор Чернов на Крестьянском съезде заявил, что казаки имеют слишком большие земельные наделы и теперь им придётся поделиться частью земли. Естественно, что казаки не собирались делиться, они эту землю заработали верной службой и кровью. 8 июня 1917 года на Дону собрался Войсковой Круг – 700 делегатов от станиц и полков.

В конце мая начал участвовать в работе Донского Войскового Круга в Новочеркасске.

Боевого генерала горячо встретили его участники и 19 июня он был избран войсковым атаманом Донского казачьего войска. В Петрограде такое решение были вынуждены утвердить.

Донской атаман

Кандидатуру Каледина единогласно выдвинули на пост войскового атамана. Генерал не хотел принимать на себя эту ношу, говоря, что пользы от этого не будет. Но, под давление казаков, Каледин согласился на избрание войсковым атаманом.

Уступив уговорам казачьей общественности, согласился выставить свою кандидатуру на выборах войскового атамана (его предшественник наказной атаман генерал М. Н. Граббе был арестован и смещён военным отделом Донского исполкома вскоре после Февральской революции, 7 (20) марта 1917 года). 18 июня (1 июля) 1917 года Большим войсковым кругом Донского казачьего войска был избран Донским войсковым атаманом. Из 700 делегатов за него проголосовало более 600 человек. Против были лишь часть казаков-фронтовиков и представители Хопёрского и Усть-Медведицкого округов

В грамоте круга Войска Донского по поводу избрания георгиевского кавалера Каледина, прославившегося в боях фронтовика было сказано следующее:

«По праву древней обыкновенности избрания Войсковых атаманов, нарушенной волей царя Петра 1 в лето 1709-е и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим Войсковым атаманом».

Каледин стал первым выборным атаманом Войска Донского после того, как в 1709 году выборность была упразднена Петром I. Осознавая своё положение, Донской атаман отмечал: «…Я пришёл на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с проклятиями».

Пробыл же Алексей Максимович Каледин войсковым атаманом донского казачества немногим больше 6-ти месяцев…

Каледин оказался прав, когда не хотел становиться главой Войска. Опухоль разрушения поразила всю Россию, исключений не было. Единства среди казаков не было. На Дону большинство Круга относило себя к конституционным демократам (кадетам), часть поддерживала социалистов-революционеров (эсеров). На Кубани большинство Рады состояло из эсеров, социал-демократов, украинских националистов. Фактически власть атамана была во-многом номинальной, урезанной «демократическими» нормами. Заседания правительства выливались в пустые споры, с отстаиванием партийных принципов, борьбой за формулировки и пр. Каледин мог пробивать решения только благодаря огромному личному авторитету, уважению, которым он пользовался среди казаков. В результате он выражал волю не только донского казачества, но всего российского казачества.

1917 год, август — на Московском государственном совещании генерал от имени всех 12-ти Казачьих войск России потребовал продолжения войны до победного конца, роспуска советов и комитетов в армии, указывая, что «армия должна быть вне политики».

13 августа в речи, произнесенной на московском Государственном совещании, Каледин приветствовал решимость Временного правительства освободиться от давления партийных и классовых организаций.

С трибуны совещания Каледин заявил:

«Расхищению государственной власти центральными и местными комитетами и Советами должен быть положен предел. Россия должна быть едина…»

На следующий день, выступая там же, потребовал «в целях доведения войны до победного конца поставить армию вне политики, запретить митинги и собрания в воинских частях, упразднить все Советы и комитеты выше полковых, а компетенцию оставшихся ограничить хозяйственными вопросами, дополнить декларацию прав солдата декларацией его обязанностей, решительными мерами поднять дисциплину на фронте и в тылу».

Атаман Каледин сочувственно отнёсся к выступлению генерала Корнилова, хотя открыто не поддержал выступления Верховного главнокомандующего России генерала от инфантерии Корнилова Лавра Георгиевича, родом из сибирских казаков, он все же заявил у себя на Дону: «Временное правительство… происходит плоть от плоти и кровь от крови Совета рабочих и солдатских депутатов…»

Поэтому, 1 сентября 1917 года военный министр Александр Верховский, по указанию Керенского, объявил его изменником, приказал снять с поста и арестовать. Однако Войсковое правительство отказалось выполнить приказ Временного правительства: «атамана не выдадим!» Решение Дона поддержали и другие казачьи войска, грозя отозвать полки с фронта. 4 сентября Александр Керенский пошёл на попятную и отменил приказ при условии «ручательства» Войскового правительства за атамана Каледина.

В канун вооружённого восстания большевиков, когда казаки могли бы стать той силой, которую могло бы использовать Временное правительство против восставших, 17 октября Керенского посетили делегаты Донского казачьего войскового круга, отмечавшие недоверие казаков к правительству и требовавшие, чтобы правительство восстановило Каледина в правах командующего войском и открыто признало перед Доном свою ошибку. Керенский признал эпизод с Калединым печальным недоразумением и обещал в ближайшие дни сделать официальное заявление, дезавуирующее эпизод, однако своего слова не сдержал, и никакого официального разъяснения своевременно не последовало. 23 октября Чрезвычайная следственная комиссия вынесла постановление о непричастности генерала Каледина к корниловскому «мятежу». Историк революции С. П. Мельгунов отметил, что октябрьский отказ казачества от подавления восстания большевиков стал большой трагедией для России.

Эта ситуация очень хорошо характеризует общую ситуацию в России, после Февральской революции. Фактически страна уже разваливалась, и центральная власть потеряла большую часть своего авторитета. Не большевики развалили и уничтожили историческую Россию, а «февралисты» - политики (от октябристов и кадетов до эсеров), большая часть аристократии и высшего чиновничества, значительная часть генералитета и высшего офицерства, банкиры и промышленники. Именно они «слили» русскую государственность, широко открыв ворота в инферно.

Казаки всё больше выходили из контроля центра. К осени они стали проявлять себя всё более оппозиционно по отношению к Петрограду, видя слабость и недееспособность центральной власти. Уже 5 октября Кубанская Рада приняла постановление о провозглашении своей республики и её вхождении в состав России на правах автономии. Переговоры с Донским Войском завершились созданием Юго-Восточного Союза из Донского, Кубанского, Терского, Астраханского казачеств, калмыков и горцев Северного Кавказа. Предлагалось также привлечь Уральское войско и Закавказье. Казаки стали разговаривать с Временным правительством языком ультиматумов.

Трагедия Каледина была в том, что будучи по своей сути государственником, он был вынужден своим именем освятить процесс отделения казачьих областей от России. Он сам отлично понимал, что все действия направленные на обособление, бессмысленны и ничего не стоят без сохранения российской государственности. Недоверие между Временным правительством и казачеством привело к тому, что Керенский потерял одну из главных сил, которая могла реально противостоять новому перевороту.

В конце 1917 года Каледин был избран во Всероссийское учредительное собрание в Донском избирательном округе по списку № 4 (казаки).

Борьба с большевиками

Когда в столице произошел Октябрьский переворот, генерал назвал «захват власти большевиками преступным». Он объявил Область Войска Донского и Южный углепромышленный район на военном положении, начав силой разгон местных советов. Начались формироваться белоказачьи отряды.

25 октября (7 ноября) 1917 года Каледин выступил с обращением, в котором объявил захват власти большевиками преступным, и заявил, что впредь до восстановления законной власти в России Войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в Донской области.

Каледин, считая, что Временное правительство ещё может быть восстановлено, хотел установить связь с его членами и начать борьбу с большевиками. Он даже долго не хотел использовать на нужды Дона денежные запасы областного казначейства.

В то время в Новочеркасске начали создавать Добровольческие армии генералов Корнилова и Алексеева. Все трое надеялись, что совместными усилиями они смогут создать на Дону очаг сопротивления советской власти и в результате одержат победу. Но этого не произошло.

Обстановка на Дону в этот период была крайне противоречивой. В главных городах преобладало «пришлое» население, чуждое коренному населению Дона как по своему составу, особенностям быта, так и по политическим настроениям. Здесь — особенно в Ростове и Таганроге — господствовали социалистические партии, с недоверием относившиеся к казачьей власти. Рабочее население Таганрогского округа поддерживало большевиков. В северной части Таганрогского округа находились угольные копи и шахты южного выступа Донбасса. Ростов стал центром протеста иногородних против «казачьего засилья». Местные большевистские руководители могли рассчитывать на поддержку солдат из запасного полка, размещённого в городе.

26 октября (8 ноября) 1917 года, в то время как в Ростове Совет попытался взять власть в свои руки, Каледин из Новочеркасска ввёл военное положение в углепромышленном районе области, разместил в 45 пунктах войска, начал разгром Советов и установил контакты с казачьим руководством Оренбурга, Кубани, Астрахани, Терека.

27 октября (9 ноября) 1917 года Каледин объявил в Донской области военное положение и пригласил в Новочеркасск членов Временного правительства и Временного Совета Российской республики («Предпарламента») для организации борьбы с большевиками. 2 ноября атаман принял на Дону бывшего Главнокомандующего русской армией, генерала М. В. Алексеева. На Дон стали приезжать деятели Временного правительства и военачальники – Родзянко, Милюков, Савинков, Корнилов, Деникин и пр. В конце ноября прибыл и Керенский, но Каледин даже не пожелал с ним встретиться.

31 октября (13 ноября) были арестованы делегаты Дона, возвращавшиеся со II Съезда Советов. В течение последовавшего месяца Советы в городах Донской области были ликвидированы.

Общественные деятели, приехавшие на Дон, обвиняли донское правительство в медлительности и политиканстве; однако вряд ли правительство и донской атаман могли проявить решительность в ситуации, когда, по свидетельству Алексеева, «идеи большевизма нашли приверженцев среди широкой массы казаков», которые «глубоко убеждены, что большевизм направлен только против богатых классов — буржуазии и интеллигенции…».

2 (15) ноября в Новочеркасск из Петрограда прибыл генерал М. В. Алексеев, сразу же обратившийся за помощью к Каледину в создании добровольческих формирований для борьбы с большевиками. Каледин, однако, отказал ему в просьбе «дать приют русскому офицерству», сославшись на то, что казаки-фронтовики устали от войны и ненавидят «старый режим», а потому донские полки, что возвращаются с фронта, защищать Донскую область от большевиков не желают и расходятся по домам. Многие полки без сопротивления сдавали оружие по требованию небольших красных отрядов, стоявших заслонами на железнодорожных путях, ведущих в Донскую область. Каледин попросил Алексеева «не задерживаться в Новочеркасске более недели» и перенести формирование добровольческих сил за пределы области. Несмотря на холодный приём, Алексеев немедленно приступил к практическим шагам. Уже 2 (15) ноября он опубликовал воззвание к офицерам, призывая их «спасти Родину»

Проблема была в том, что само донское казачество уже не было единым. На Донской области творились те же дела, что и по всей России, которая в Феврале 1917 года рухнула в объятья хаоса. Блок социалистов-революционеров и меньшевиков в прессе, в рабочих организациях и на крестьянских съездах подвергали Донское правительство резкой критике, выносили одну за другой резолюции о недоверии властям. Демократически настроенная общественность протестовала против военного положения на Дону, против разоружения и высылки разложившихся армейских запасных полков из области, против ареста большевистских активистов. Демократы различных мастей предлагали принять стратегию «примирения с большевиками». Правительство в свою очередь тратило время и силы на достижения согласия между различными партиями, группами, организациями. Учредили одновременный съезд казаков и крестьян. Создали «паритетный» кабинет из 7 представителей казачества и 7 «иногородних». Это только ещё более усилило противоречия в области. Крестьянство не было довольно уже полученным – участие в станичном управлении, широкий приём в казаки, получение 3 млн. десятин помещичьей земли. Представители крестьянства требовали передела всего земельного фонда Донской области. Кроме того, съезд иногородних постановил распустить «армию» Алексеева.

Ситуация усугублялась и тем, что с фронта начали возвращаться казачьи полки. Казаки-фронтовики, в отличие от обычных солдат, возвращались организованно, целыми воинскими частями, со своими конями и вооружением. Этому помогал и тот факт, что многие части состояли из жителей одной станицы. К тому же так было легче пробраться на Дон, воинской части было проще захватить эшелон, пробиться через хаос который творился на железных дорогах. Иногда вообще приходилось пробиваться силой, через отряды большевистской ориентации или украинских националистов. Поэтому в Область донцы прибывали организованно, хорошо вооруженными, часто даже с артиллерией. Но как только они прибывали на малую родину, порядок кончался. Фронтовики истосковались по мирной жизни, и больше всего боялись осточертевшей войны. Они в своей массе враждебно относились к любой силе, которая призывала их на войну, в том числе к своему правительству. Традиционный порядок жизни, все устои рухнули. Начиналось время, когда власть заключалась в числе винтовок, которые были у руководителя.

Первые декреты Советской власти склонили основную массу казаков на сторону Советов. Среди казаков-фронтовиков широкое распространение получила идея «нейтралитета» в отношении советской власти. Большевики, со своей стороны, стремились всемерно использовать это колеблющееся настроение рядового казачества, восстановить его беднейшую часть (так называемое «трудовое казачество») против зажиточной, внушить мысль, что Войсковое правительство составлено из «классовых врагов».

Часть казаков-фронтовиков сочувственно относилась к идеям большевиков, другим понравилась анархия, они стали противниками любой власти. В результате произошёл раскол по линии «старые» казаки и фронтовики. Они отвергали традиционный уклад станиц, незыблемый до этого времени авторитет стариков. В ходе внутреннего конфликта в большинстве станиц победили фронтовики, их было больше, они были энергичнее и лучше вооружены. В итоге Дон оказался беззащитным перед лицом внешней угрозы.

Каледин понимал, что у него нет силы, способной противостоять большевикам, поэтому не поддержал Алексеева открыто. Только после того, как 26 ноября 1917 года власть в Ростове и Таганроге захватили большевики и почти все казачьи части заняли позицию «нейтралитета», атаману пришлось призвать на помощь алексеевцев. Вскоре «Алексеевская организация» была легализован, и Каледин стал одним из членов триумвирата (вместе с Алексеевым и Корниловым).

Тем временем само Войсковое правительство раздирали межпартийные противоречия, а «иногороднее» крестьянство не было удовлетворено сделанными ему уступками (широкий приём в казаки, участие в станичном самоуправлении, передача части помещичьих земель), требуя радикальной земельной реформы.

7 (20) ноября атаман Каледин, прекратив попытки связаться с остатками низложенного Временного правительства, обратился к населению Области с заявлением о том, что Войсковое правительство не признаёт большевистскую власть, а поэтому Область провозглашается независимой до образования законной российской власти.

26 ноября (9 декабря) ростовские большевики, обратившись за помощью к матросам Черноморского флота, выступили против Донского Войскового правительства и объявили, что власть в Области переходит в руки Ростовского военно-революционного комитета. Казачьи части, однако, отказались участвовать в подавлении восстания.

Каледину, по его словам, «было страшно пролить первую кровь», однако он всё-таки решил вступить в вооружённую борьбу. Поскольку казаки поначалу не желали ввязываться в бои, Каледин был вынужден обратиться к генералу М. В. Алексееву за помощью. Был срочно сформирован отряд офицеров и юнкеров в 400—500 штыков, к ним присоединилась донская молодёжь — гимназисты, кадеты, позднее подошли несколько казачьих частей, и Ростов был взят к 2 (15) декабря. Калединцы захватили также Таганрог и значительную часть Донбасса. С этого дня «Алексеевская организация» (с 27 декабря 1917 — Добровольческая армия) была легализована.

6 (19) декабря на Дон прибыл генерал Л. Г. Корнилов, сразу же подключившийся к деятельности генерала Алексеева.

18 (31) декабря Каледин, Алексеев и Корнилов вошли в так называемый «триумвират», который встал во главе Донского гражданского совета, созданного для руководства Белым движением на всей территории бывшей Российской империи и претендовавшего на роль всероссийского правительства. С ним вступили в контакт страны Антанты, прислав в Новочеркасск своих представителей.

19 ноября (2 декабря) узники Быхова - Корнилов, Лукомский, Романовский, Деникин и Марков, покинули тюрьму и двинулись на Дон. Корнилов решил идти в Донскую область походным порядком со своим Текинским конным полком. Бойцы за неделю совершили 400-километровый марш, заснеженными дорогами и лесами. В боях 26-27 ноября полк был разгромлен. Туркмены нарвались в лесу на засаду, отошли под огнём. Затем текинцев обстрелял бронепоезд. Полк был рассеян, 3 офицера и 264 всадника были взяты в плен и попали в брянскую тюрьму. Генерал решил, что без него солдаты не будут подвергаться опасности, и дальше решил двигаться только с конвоем из 44 человек. Однако снова попал в засаду, был вынужден прорываться из окружения. Корнилов переоделся крестьянином, и с подложным паспортом, отправился один по железной дороге. 6 (19) декабря 1917 года крестьянин Иванов (Корнилов) прибыл в Новочеркасск. Позднее несколько офицеров и взвод всадников из текинского полка пробрались на Дон и составили личный конвой Корнилова.

20 декабря 1917 года (2 января 1918 года) приказом атамана Каледина № 1058 было разрешено формирование на территории Донской области добровольческих отрядов. Официально о создании «Добровольческой армии» и об открытии записи в неё было объявлено 24 декабря 1917 года (6 января 1918 года).

Вскоре прибыл и Корниловский ударный полк. Его начали формировать из добровольцев 19 мая 1917 года по предложению капитана, руководителя разведки 8-й армии Митрофана Неженцева, для противодействия развалу фронта, разложению армии и братанию. 10 июня 1917 год полк получил шефство генерала Корнилова и знамя. Корниловский ударный полк под началом Неженцева успешно участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте, с августа 1917 года находился в Ставке Верховного главнокомандующего Лавра Корнилова. Однако сам главнокомандующий во время своего выступления в конце августа 1917 года принял решение отказаться от втягивания этого подразделения в конфликт. В результате полк после провала мятежа, не был расформирован. Первоначально полк планировали перевезти на Западный фронт, под командование французов, но затем включили в состав 1-й Чехословацкой стрелковой дивизии. В итоге полк остался на Юго-Западном фронте. После получения известий о перевороте в Петрограде, чехословацкое командование заключило соглашение с командованием Киевского военного округа и Юго-Западного фронта о возможности использования чехословаков в вооружённой борьбе на стороне Временного правительства. Уже 28 октября 1917 года 1-й Российский ударный полк (его переименовали) совместно с юнкерами киевских военных училищ принял участие в уличных боях с поддержавшими большевистское правительство красногвардейцами и советизированными частями гарнизона Киева. Однако 31 октября было заключено перемирие, власть в Киеве разделил Центральная Рада и большевики.

Петлюра предложил корниловцам остаться в городе для охраны порядка, но его командование отвело солдат в место дислокации. 12 ноября Ставка Верховного Главнокомандующего, которую в этот момент возглавлял в Духонин, отдала приказ о переброске полка на Кавказский фронт. В реальности, Ставка была в курсе планов Алексеева и пыталась поддержать его войсками и оружием, перебросив их в район Дона. Однако этот план не удалось реализовать. После разгрома Ставки, уехать стало трудно. Украинские националисты пропускали только эшелоны с казаками. Казаки же брать корниловцев отказывались. Приходилось уезжать на Дон в одиночку и группами. Эшелон с оружием и имуществом удалось переправить по фальшивым документам. Большевистскому начальству доложили, что полк разбежался, это было обыкновенным делом в то смутное время. В течение декабря на Дон прибыло до 50 офицеров и 500 солдат. Неженцев восстановил Корниловский полк в составе Добровольческой армии.

Перед белогвардейцами встал вопрос о дальнейших планах. Первоначально Корнилов вместе с Деникиным, Лукомским собирался отправиться дальше, на Восток, поднимать против большевиков Поволжье и Сибирь. Двум видным военачальникам – Алексееву и Корнилову, было трудно ужиться, а это могло внести разлад в частях. К тому же Корнилов считал, что на Дону работа налажена, необходимо поднимать другие области. В Поволжье и Сибири он получал возможность развернуть широкое антибольшевистское движение. Возможно, даже создать фронт, который позволит, не только смести большевиков, но противостоять немцам.

В это время из Москвы прибыла группа видных общественно-политических деятелей – князья Трубецкой и Львов, Милюков, Струве, Фёдоров. Они представляли Национальный центр созданный из обломков умеренных и либерально-демократических партий, который решил поддержать «армию» Алексеева и имел контакты с западными державами. Они потребовали, чтобы Корнилов остался на Дону. Политики знали, что Корнилов имеет большой авторитет и если он останется, на Дон потянутся многие военные. А отъезд Корнилова в Сибирь, мог обескровить формировавшуюся белую армию на Дону. В результате все начинания на Дону могли развалиться. Московские «кошельки» поставили жесткое условие – финансово-материальная поддержка будет оказано только реально существующей военной организации, если вожди Белого движения будут работать вместе, и разделят между собой обязанности. Это условие поддержали и державы Антанты. Париж и Лондон пообещали 100 млн. рублей (надо сказать, что обманули, начали оказывать небольшую помощь только через год). Корнилов был вынужден уступить.

Однако «нейтралитет» казаков помешал Алексееву и Корнилову сформировать на Дону действительно многочисленную армию из добровольцев. Добровольческая армия воспринималась казаками как не вполне демократический институт, посягавший на их казачьи вольности, инструмент большой политики, до которой им не было дела. Казачество, наблюдая за серьёзными военными приготовлениями Советской власти в южном направлении, полагало, что они направлены лишь против «непрошеных пришельцев» — добровольцев. Этому взгляду не чуждо было и само Временное донское правительство, надеявшееся соглашательством с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении советской власти примирить её с Доном и спасти область от нашествия большевиков.

25 декабря 1917 года (7 января 1918) была официально создана «Добровольческая армия». Корнилов принял на себя организацию и командование Добровольческой армией, Алексеев – был верховным руководителем армии, взял на себя финансовые дела и вопросы внешней и внутренней политики, Каледин – начал формировать Донскую армию и взял на себя дела касающиеся донских казаков. Начальником штаба был назначен Лукомский, начальником 1-й дивизии — Деникин, начальником штаба 1-й дивизии и командиром 1-го Офицерского полка - «шпага генерала Корнилова» генерал Марков. В Сибирь с целью объединения антибольшевистских организаций был направлен генерал Флуг. На Кубань, где был сформирован добровольческий отряд капитана Покровского, был направлен генерал Эрдели.

Корнилов ещё надеялся, что его положение на Дону временное и планировал перебраться на Восток. Он направил ряд офицеров в Самару, Нижний Новгород, Казань, Царицын, Астрахань, чтобы организовать там антибольшевистское движение. Однако большинство из них не имело опыта подпольной деятельности, а научиться по ходу дела не смогли, поэтому почти все были довольно быстро вычислены и попали в руки чрезвычайных органов.

Добровольческая армия продолжала своё формирование. В среднем в неё ежедневно записывались 80-90 человек. Оружие стали отбирать у солдат, которые ехали домой, доставали у скупщиков. К концу 1917 года «армия» состояла из Корниловского полка, офицерского, георгиевского и юнкерского батальонов, офицерского эскадрона, роты гвардейских офицеров, четырёх батарей и инженерной роты (всего около 4 тыс. штыков). Алексеев и Корнилов планировали довести численность соединения до 10 тыс. бойцов и только после этого начать боевые действия. Однако ситуация сложилась иначе. Большевики не сидели сложа руки и перерезали коммуникации, отрезав Дон от остальных областей России и Украины. Приток добровольцев упал почти до нуля. До Дона добирались только единицы. В декабре красные отряды начали наступление на Дон.

Правительство Советской России, со своей стороны, в декабре 1917 года рассматривало Донское правительство атамана Каледина и Украинскую Центральную раду как основные оплоты контрреволюционных сил.

26 ноября (9 декабря) 1917 Совнарком РСФСР выступил с обращением ко всему населению «О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова, поддерживаемым Центральной Радой». 6 (19) декабря 1917 СНК РСФСР образовал Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией. Главнокомандующим войсками фронта был назначен В. А. Антонов-Овсеенко.

6 (19) декабря 1917 во главе южной группы войск Антонов-Овсеенко прибыл в Харьков и возглавил борьбу против казачьих войск Дона.

Ближайшая задача состояла в том, чтобы отрезать Украину от Дона и охватить Донскую область с нескольких сторон. Первоначально общая численность сил, направленных на Украину и Дон, составляла не более 6-7 тысяч штыков и сабель при 30-40 орудиях и нескольких десятках пулемётов — в основном это были сохранившие боеспособность части старой армии, выделенные с фронта и из тыловых запасных полков. По мере продвижения они увеличивались за счёт местных отрядов Красной гвардии Донбасса и присоединения большевистски настроенных местных гарнизонов.

Главные силы Каледина группировались на Воронежском направлении. Их тыл обеспечивала формирующаяся в Новочеркасске и Ростове Добровольческая армия, к тому времени насчитывавшая до 2 тыс. бойцов. Мелкие партизанские отряды донских добровольцев и несколько регулярных казачьих частей занимали Горлово-Макеевский район Донбасса, откуда они ранее вытеснили отряды Красной гвардии. Внутреннее состояние калединских частей, однако, исключало возможность широких активных действий.

К 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года) Антонов-Овсеенко почти без сопротивления занял Донецкий бассейн. Отсюда он намеревался, действуя колоннами Сиверса и Саблина, уничтожить основные силы Каледина на Воронежском направлении. Дальнейшее продвижение, однако, замедлилось как в силу сопротивления противника, так и в силу своеобразия условий начального периода гражданской войны: боевые стычки сменялись переговорами и самовольными перемириями, которые заключали части обеих сторон друг с другом. В результате активно действовать начала только колонна Сиверса, но и она сильно уклонилась к югу от намеченного направления, причём в среде её частей, выделенных из старой армии, началось разложение. Обороняющиеся, воспользовавшись этим обстоятельством и собрав небольшие боеспособные резервы, короткими ударами осадили назад обе колонны Антонова-Овсеенко. Однако главная масса сил Каледина не обнаруживала желания воевать. В отношении неё была развёрнута активная агитационная работа, в которой приняли участие члены Донского ревкома. Чуть ли не единственной военной силой Каледина оставался партизанский отряд, состоявший преимущественно из учащейся молодёжи и сформированный есаулом (вскоре полковником) Чернецовым — до гибели последнего 21 января (3 февраля) 1918.

Возвращавшиеся с фронтов казачьи части, уставшие от войны, в большинстве своем не стали поддерживать в те дни войскового атамана. Больше того, съезд казаков-фронтовиков, который проходил в начале января в станице Каменской, избрал Донской казачий военно-революционный комитет во главе с вахмистром Ф. Г. Подтелковым, заявивший о взятии власти на Дону в свои руки.

10 (23) января 1918 года в станице Каменской был созван Съезд фронтового казачества, который объявил себя властью в Донской области, объявил атамана Каледина низложенным, избрал казачий Военно-революционный комитет во главе с подхорунжим Ф. Г. Подтёлковым и 24-летним прапорщиком М. В. Кривошлыковым и признал власть Совнаркома. Новый ревком отражал преимущественно настроения середняцкого казачества; он не наладил взаимодействия с иногородними и рабочими, которые могли оказать ему действительную поддержку, и даже отрицательно отнесся к их военной организации; донские же части настолько разложились, что не желали драться ни на той, ни на другой стороне. Поэтому Каледину опять удалось достигнуть со своими летучими отрядами местного успеха, вытеснив Донревком 15 (28) января 1918 из пределов Донской области.

Вместе с этим на Область Войска Донского повели наступление отряды большевиков. Основной удар был нанесен со стороны Донецкого каменноугольного бассейна. Мобилизованные атаманом казаки массами расходились по станицам и хуторам, не желая воевать.

Окончательно разложившиеся донские части были заменены на фронте частями Добровольческой армии. Эта мера позволила оборонявшимся остановить продвижение колонн Сиверса и Саблина. В это время, однако, в Таганроге, в тылу белых войск, вспыхнуло восстание, а кроме того, обе колонны усилились волной новых подкреплений с Украины и из центра. 21 января (3 февраля) 1918 колонна Сиверса вновь двинулась вперед и 26 января (8 февраля) 1918 установила связь с восставшими в Таганроге. Положение белых ухудшалось с каждым днём: казачьи эшелоны, стремившиеся проникнуть на Дон с фронта мировой войны, разоружались в пути. С Кавказа грозила ещё одна опасность: образовавшийся в Царицыне штаб «Юго-восточной» армии сосредоточивал в районе ст. Тихорецкой 39-ю пехотную дивизию старой армии с Кавказского фронта, чтобы перерезать сообщение Дона с Кубанью, захватив Батайск.

28 января (10 февраля) 1918 года отряды красных заняли Таганрог и начали наступление на Ростов. Сопротивление белых на подступах к Новочеркасску и Ростову было окончательно сломлено, но колонны Сиверса и Саблина медленно приближались к этим пунктам, которые были взяты лишь 10 (23) февраля (Ростов) и 12 (25) февраля (Новочеркасск), тогда как Батайск ещё 31 января (13 февраля) 1918 был занят частями 39-й пехотной дивизии.

28 января (10 февраля) генерал Корнилов известил Каледина о решении отвести Добровольческую армию на Кубань, поскольку в условиях наступления красных войск и в отсутствие поддержки со стороны казачества ей грозит гибель.

Каледин Алексей Максимович трезво оценивал обстановку, понимая, что сил для сопротивления у него почти нет.

29 января (11 февраля) Каледин собрал заседание правительства, на котором сообщил о решении командования Добровольческой армии и о том, что для защиты Донской области от большевиков на фронте нашлось лишь 147 штыков. Он также заявил, что в таких условиях слагает с себя полномочия войскового атамана:

«…Положение наше безнадежное. Население не только нас не поддерживает, но настроено нам враждебно…

Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития; предлагаю сложить свои полномочия…

Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю».

В тот же день генерал Каледин

В тот же день Алексей Максимович Каледин покончил с собой выстрелом в сердце, в своем служебном кабинете.

(по другим данным, А. М. Каледин был убит в результате третьего покушения).

В своём предсмертном письме генералу Алексееву он объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать за своим атаманом».

Но с этого револьверного выстрела Гражданская война на Дону обрела новое звучание.

Был похоронен на Новочеркасском кладбище, могила не сохранилась.

Но в наше время была найдена стараниями поисковиков - энтузиастов

Семья

Алексей Каледин был женат на гражданке франкоязычного кантона Швейцарской Конфедерации Марии Гранжан (Марии Петровне), прекрасно владевшей русским языком и бывшей большой русской патриоткой. У них был единственный сын, в возрасте 11 лет утонувший во время купания в реке Тузлов. Имя сына неизвестно.

Прадед атамана Максим Дмитриевич Каледин, казак станицы Усть-Хопёрской, Усть-Медведицкого округа, имевший двоих сыновей, Василия и Семёна, жил на хуторе Каледин на реке Цукане в 30 вёрстах от станицы.

Дед атамана майор Василий Максимович, соратник атамана графа М. И. Платова, участник Отечественной войны 1812 года вернулся из Франции на Дон в 1815 году инвалидом, потеряв ногу. Имел четверых сыновей: Максима, Прохора, Емельяна и Евграфа, а также дочь Анну.

Отец атамана Максим Васильевич, участник Севастопольской обороны, вышел в отставку войсковым старшиной (казачий подполковник) и поселился в станице Усть-Хопёрской, где на Дону у него была водяная мельница. У него было трое сыновей и две дочери: Василий, Алексей, Мелентий, Анна и Александра.

Старший брат атамана Василий Максимович Каледин, окончив Усть-Медведицкую классическую гимназию и Артиллерийское училище, служил в Донской артиллерии, командуя 7-й Донской казачьей батареей, а затем Донским артиллерийским дивизионом. Во время Первой мировой войны командовал 12-м Донским казачьим полком и был награждён Георгиевским оружием. В романе «Тихий Дон» Михаил Шолохов, описывая службу Григория Мелехова в 12-м Донском казачьем полку, упоминает, что командиром полка был полковник Каледин. Это и был Василий Максимович Каледин — старший брат атамана. Во время Гражданской войны генерал-майор Василий Каледин был управляющим Отделом внутренних дел в атаманство генерала Петра Краснова.

Младший брат атамана Мелентий, родившийся в 1875 году, окончил Донской кадетский корпус (в составе 4-го выпуска) в 1893 году и Николаевское кавалерийское училище в 1895 году и был зачислен 12 августа 1895 года в Донскую артиллерию. Умер в раннем возрасте сразу после производства в офицеры. По одним сведениям — застрелился, по другим — разбился, упав с лошади.

Адъютантом атамана был его племянник Николай.

***

Такова трагедия Каледина, такова трагедия казачества.

Поверив лживым обещаниям большевиков, казаки оказались в итоге беззащитными пред большевицкими террором... И умылись кровью казачьи станицы, сначала, в результате братоубийственной гражданской войны, потом в следствии расказачивания, которое вылилась в итоге в массовый красный террор и репрессии против казаков, выражавшиеся в массовых расстрелах, взятии заложников, сожжении станиц, натравливании иногородних на казаков...

Но об этом, с следующем материале, посвященном расказачиванию который читайте тут: Расказачивание

***

Интересно? Не забудь поставить оценку и подписаться на наш журнал!

Источники

https://topwar.ru/21662-ataman...

https://www.liveinternet.ru/us...

https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Оценили 17 человек

36 кармы