Давным-давно, когда в умах европейцев Земля ещё имела форму диска, а мировой океан срывался с её краёв в невообразимую бездну, между Средиземным и Северным морями водились рыцари. Одни носили стальные панцири и были, как на подбор, храбрыми, как благородный Айвенго, и могучими, как Ричард Львиное сердце. О них слагались баллады, и прекрасные девы грезили по ночам о доблестных героях. Иные же, не подумав, лезли в нашу землю и зарекомендовали себя одоспешенными псами, не ведавшими прописной библейской истины: “Поднявший меч, от меча и погибнет” (Мф 26:52). На их долю выпадало холодное купание в водах Чудского озера.

С тех пор прошло несколько веков. Земля в народном сознании приобрела форму глобуса, а затем и геоида, а рыцари… Они ускакали в небытие, блистая доспехами, на своих белых, вороных и гнедых конях, не оставив даже следа… Но так ли это?

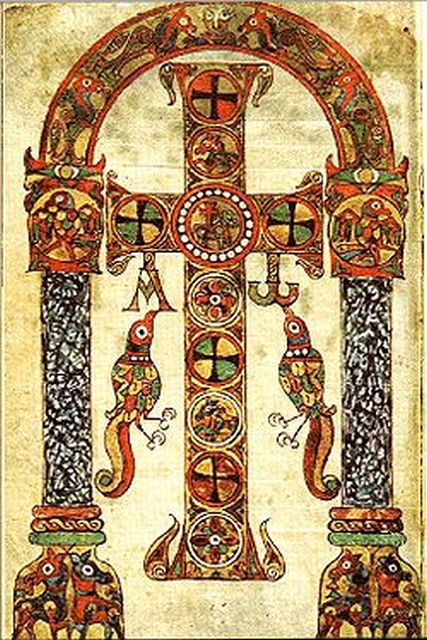

Если верить литературной традиции, ещё VI–VII веках нашей эры в Англии и французской Бретани (Арморике) существовало активно действующее рыцарство. От него житья не было великанам, колдунам и просто мерзавцам всех мастей. В свободное от защиты сирот и службы прекрасным дамам время эти храбрецы искали чашу Грааля. А раз в году они собирались вокруг круглого стола в замке Камелот — дать отчёт о подвигах и странствиях предводителю рыцарства, королю Артуру. Легенда красивая, но это всего лишь легенда. Как же в действительности появилось рыцарство? Как оно сражалось? Чем, кроме железной брони, заслужило внимание?

Всякое древо растёт от корней, и родословное древо средневекового рыцарства — не исключение. Сама по себе идея посадить воина на коня, дать ему в руки копьё и надеть на него побольше железа не нова — ещё в III веке до н. э. тяжеловооружённые всадники-катафрактарии наводили страх на противника. Однако рыцарство — не просто тяжёлая кавалерия. Чтобы понять, в чём парадокс этого воинского сословия, стоит вернуться к началу, к моменту его возникновения. Ко временам, когда не было ни только рыцарей, но и титула “король”. В ту пору франкскими землями номинально правили государи из династии Меровингов, если верить их врагам, давно утратившие интерес к управлению собственной державой. Делами государства занимались майордомы, изначально заведовавшие дворцовым хозяйством.

Одним из них был Карл, прозванный (явно не за успехи в кузнечном деле) Молотом — Мартеллом. Неизвестно, хорошо ли он запасал продовольствие для государева стола и пересчитывал златотканые рубахи, но воевал Карл много и успешно. Хранил покой властителя, упреждая нападения на земли Меровингов собственными набегами. По меткому замечанию замечательного историка кавалерии полковника М. Маркова: “Воины его появлялись всюду, где бой или разорение обещали им какие-нибудь выгоды, и никогда там, где ожидал их противник”. Не довольствуясь местным ополчением, Карл Мартелл набрал вокруг себя отряд “скареманнов” — храбрых, опытных, умелых вояк, которых он содержал на свои средства и раздавал им обширные наделы в захваченных у врага землях. Сам майордом почитался наилучшим из франкских воинов, и военная слава умного и предприимчивого военачальника бежала перед ним. Служить под его рукой было не только достойно, но и выгодно.

В это время над Европой собирались тучи. Берберийский полководец Тарик ибн Зияд (помните крепость Гибралтар? Джебаль аль Тарик — скала Тарика — это место по сей день носит его имя) с семью тысячами всадников в 711 году вторгся в Испанию, и очень скоро от христианских государств в этой части Европы осталось лишь печальное воспоминание. Спустя десять лет мавры уже стояли под стенами Тулузы. Сильному и энергичному сопернику Карла Мартелла, герцогу Эду Аквитанскому, прозванному Великим, удалось разбить врага, но его победа даровала лишь временную передышку — затишье перед бурей.

В 731 году мавры, ведомые храбрым и удачливым полководцем Абдуррахманом (правителем Андалусии Абд-аль-Рахманом), вернулись, а затем разгромили герцога Эда у Бордо. Главной ударной силой захватчиков были тяжёлая мавританская и лёгкая берберийская кавалерия. Разгром аквитанцев был столь впечатляющим, что герцог Эд с остатками войска бросился искать помощи и убежища у Карла Мартелла, с которым до того много лет враждовал. Прежним склокам пришёл конец. Против общего врага нужно было собрать мощный кулак и сражаться плечом к плечу.

Что же представляли собой европейские воины той поры? По большей мере “армии” формировались из свободных общинников, которые раз в году сходились на своеобразные учения и смотры — “мартовские поля” (отсюда — “марсово поле”). Боеспособность таких войск была довольно низкой, дисциплина, управление, да и вооружение оставляли желать лучшего. Каждый снаряжался как мог, в меру своего достатка и желания. Собирать такое войско на сколь-нибудь длительный срок правители даже не думали — кто-то должен был пахать и собирать урожай. Но вместе с тем франки той поры всё ещё сохраняли былую свирепость и готовы были по сигналу всей толпой немедленно выйти на битву.

Главным оружием общинников были топор и короткое копьё с лавроволистным наконечником. Защитное вооружение ограничивалось круглым или каплевидным щитом и простым шлемом. Доспехи стоили дорого, а пригождались редко. В лучшем случае общинники носили кожаные рубахи с нашитыми металлическими или костяными пластинами.

Другой категорией воинов являлись скареманны — телохранители, или, как сказали бы у нас — “дружинники”. Эти воины снаряжались богаче и надёжней. Кроме топоров и копий, в их арсенале уже встречались мечи (потомки римских спат) и большие рубящие ножи — скрамасаксы. В качестве доспехов они носили длинные кольчужные или чешуйчатые рубахи, а головы их покрывали округлые или конические шлемы. Но главным отличием дружинника от свободного общинника было наличие боевого коня. Постоянная служба при именитом полководце требовала готовности к немедленным маршам и набегам, сопровождению караванов и высокопоставленных странников. И главным “транспортным средством” для воинов той поры был конь арденской породы. На этом нужно остановиться особо.

Конь для рыцаря — это не просто важно. Конь для рыцаря фактор первостепенный. Строго говоря, рыцарь как боевая единица и означает — одоспешенный воин с обученным конём. Вот тут и вышла закавыка: до прихода римских легионов в германские и франкские земли местные кони достигали в холке 120–125 см. Рост среднего пони! Даже в самой Римской империи кони, по современным нормам, тоже не могли считаться боевыми — всего 130–140 см.

Столь неказистые, но очень надёжные кони были у франков во времена Карла Мартелла. Они были чрезвычайно сильны (позднее их использовали как упряжных, для перевозки артиллерии), выносливы и неприхотливы, спокойно переносили морозную зиму, но при этом совершенно никуда не торопились. Такие коньки вполне годились для перемещения войска из пункта А в пункт Б, после чего бойцы спешивались и вступали в бой. Так продолжалось много веков кряду, однако как раз во времена Карла Мартелла у всадников появилось воистину судьбоносное новшество. О нём, впрочем, чуть позже.

Именно такое войско шло под руководством Карла Мартелла к Пуатье, чтобы отразить натиск победоносной армии воинов Пророка. Под знамёна воинственного майордома собралось около 30 тысяч воинов — как своих, так и союзных. Им было далеко до монолитной стойкости и слаженности действий канувших в прошлое римских легионов, но, по тем временам, это была огромная европейская армия.

Сарацинское войско, шедшее навстречу франкам, было явно не меньше. Историки по сей день спорят о точной численности противоборствующих сторон. Говоря об Абдуррахмане, источники той поры называют цифру в 400 тысяч воинов. Но прокормить и обеспечить фуражом такое количество людей и коней в узкой полосе движения армии просто невозможно. Если разделить это число на десять, мы получим куда более реалистичную цифру 40 тысяч. При этом надо учесть, что вслед за армией двигался огромный обоз, в котором, кроме собственного и награбленного имущества, следовали жёны и дети воинов.

В отличие от франкской армии, мавры практически не использовали пехоту — лишь небольшие отряды лучников, в основном наёмные. Зато кавалерия армии Абдуррахмана превосходила всё, что когда-либо видели франки. Конница состояла из двух частей: меньшая — тяжёлая арабская, и большая — берберийские лучники. Арабы, много десятилетий воевавшие с византийцами, переняли у тех не только манеру и тактику боя, но и отличные ламинарные и ламеллярные доспехи. В схватку арабы не лезли, ждали, когда тучи стрел, выпущенных лёгкой берберийской конницей, расстраивали вражеский стой, и лишь затем тараном врубались в дрогнувшие ряды противника, круша всё на своём пути.

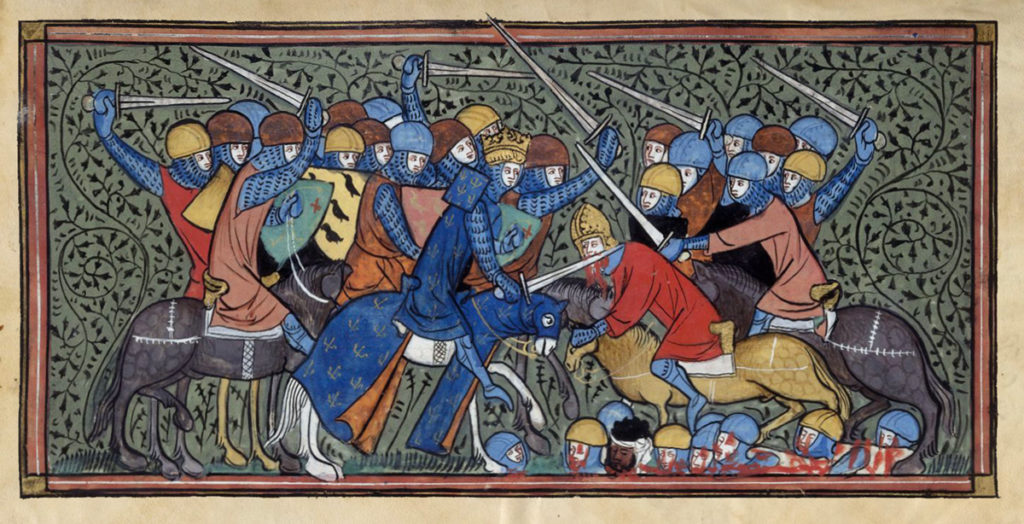

10 октября 732 года армии Карла Мартелла и Абдуррахмана сошлись на лесистой равнине между городами Пуатье и Тур. Сегодняшние историки и археологи спорят по поводу конкретного места сражения. Известно, что это место было покрыто небольшими рощами и перелесками, в которых Карл Мартелл и разместил большую часть войска. Абдуррахман сполна оценил тактический приём, однако не нашёл, что ему противопоставить. Маневрировать конными отрядами в лесу — гиблое дело, а уж руководить ими вне прямой видимости — и вовсе нереально. И всё же, выстроив полумесяцем лёгкую кавалерию, сарацинский полководец отдал приказ атаковать привычным образом. Он знал, что большая часть франков — вчерашние землепашцы, и полагал, что под градом стрел они не выдержат и обратятся в бегство.

Однако христианские воины продолжали стоять, не двигаясь с места. Как писал об этом епископ Исидор: “Строй северных мужей уподоблялся неподвижной ледяной стене, перед которой разбивались яростные нападения легковооружённых сарацинов”. Карл Мартелл предусмотрительно укрепил строй пехоты хорошо одоспешенными опытными скареманнами, создав там своеобразный костяк, превративший аморфную толпу в единый монолитный строй.

Берберийские всадники накатывали волна за волной и каждый раз, выпустив стрелы, бросались в “беспорядочное” отступление. Такой манёвр нередко помогал выманить противника с занимаемой позиции. Но франки продолжали стоять в перелесках, не давая врагу свободу манёвра и заставляя того попусту растрачивать силы. Когда же натиск конных лучников стал ослабевать, по мавританскому войску пролетела ужасная весть. Пока они пытались взломать оборону франков, посланный Карлом Мартеллом отряд, скрытно обойдя поле сражения, ворвался в лагерь врага и принялся грабить обоз. Войско мавров охватил праведный гнев — война дело государственное и богоугодное, но свой халат ближе к телу! Тем более, что в шатрах вестей о победе и, конечно же, новой добычи ждали дети и жёны.

Взбешённый Абдуррахман пытался сохранить управление войском, но не тут-то было — составленное из отрядов множества разрозненных племён воинство уже вовсе не думало о победе. В подступивших сумерках дисциплина упала окончательно. Абдуррахман метался по полю, стараясь остановить разваливающуюся на глазах армию. В этот момент Карл Мартелл отдал приказ разъярённой обстрелами пехоте атаковать. А затем лично повёл в гущу боя свою отборную конную гвардию.

И численность его отряда, и качество боевых коней скареманнов были несоизмеримы с тем, что противостояло им на поле боя. Но момент храбрый майордом выбрал точно. А кроме того, у воинов Карла имелось то судьбоносное “ноу-хау”, о котором упоминалось выше — перенятое у кочевников аваров (незадолго до того вторгшихся в Европу) стремя. Эта привычная в наши дни седельная принадлежность в ту пору была в совершенно в новинку. А пренебрегать этими маленькими кусочками железа не стоило — именно стремя позволило всаднику свободно действовать копьём, без опасения вылететь из седла при ударе.

Смешавшиеся мавры не ждали атаки. Они слишком верили в превосходство своей кавалерии, чтобы быть готовыми к противодействию. Как утверждали летописцы, “горсть христиан исчезла в сонмах окруживших её неверных”. Но исход сражения уже был ясен — враг обратился в бегство. Поутру Карл Мартелл обнаружил лишь пустые шатры на месте лагеря. На поле боя, усеянном множеством трупов, был найден и мёртвый Абдуррахман. Натиск мусульман на Европу был остановлен на долгие века.

Однако для истории рыцарства в сражении при Пуатье имелся ещё один крайне важный момент: среди многочисленных трофеев, доставшихся Карлу Мартеллу и его союзникам, оказалось множество скакунов арабской и берберийской пород — более рослых и быстрых, чем могучие арденцы. Захваченные кони пошли на улучшение породы. Появление новых боевых коней, стремя, позволяющее сражаться в седле, и наличие преданных своему полководцу небольших, хорошо обученных личных армий и создали необходимые предпосылки для возникновения европейского рыцарства.

Владимир Свержин

Оценили 6 человек

8 кармы