«Ишачок», как ласково называли его строевые летчики, сумевшие совладать с придирчивой к опыту управления машиной, стал настоящим символом советской истребительной авиации предвоенного периода. Непривычно короткий и толстый фюзеляж, характерные крылья, невероятная маневренность — по этим признакам И-16, созданный «королём истребителей» Николаем Поликарповым, легко отличали в небе. И не только советском: «ишачки» успели повоевать и в Испании, и в Китае, и в Монголии. И встретили Великую Отечественную войну, оставаясь самым массовым истребителем советских ВВС. Не случайно первые лётчики, заслужившие звание Героя Советского Союза, воевали именно на этих самолётах.

Внеплановый моноплан

Своим появлением на свет И-16 обязан настойчивости и умению заглянуть за горизонт, которые всегда отличали его создателя — авиаконструктора Николая Поликарпова. В начале 1930-х и в СССР, и в мировом авиастроении царило представление о том, что истребитель непременно должен быть бипланом. Считалось, что именно такие машины отличаются наибольшей маневренностью и могут летать в широком диапазоне скоростей, в том числе и достаточно медленно. Но Поликарпов, чей первый серийный истребитель был именно монопланом, был совершенно уверен, что будущее за этим типом самолётов. И оказался прав, хотя доказывать это пришлось достаточно долго.

Будущая легенда И-16 появился на свет как побочный проект, начатый Николаем Поликарповым в инициативном порядке. В начале 1930-х он работал в знаменитой «шараге» — ЦКБ-39 ОГПУ им. Менжинского — над проектом маневренного истребителя И-15.

Это был классический биплан с коротким фюзеляжем, очень простой в управлении и действительно обладавший выдающимися маневренными качествами, как показало время. Но авиаконструктора не оставляло желание построить очень маневренный моноплан, поскольку именно эта схема позволяла при той же мощности двигателя получить более скоростной самолёт.

Уверенности в том, что проект, получивший сначала индекс ЦКБ-12, может иметь успех, добавляло и то обстоятельство, что одновременно с будущим И-16 «соседнее» конструкторское КБ Павла Сухого работало над истребителем И-14. Он, уже одобренный военными, имел как раз монопланную схему и рассматривался как скоростной истребитель. Согласно тогдашней доктрине, такие скоростные истребители должны были связывать самолёты противника первыми, в ожидании, пока на помощь к ним подойдут более тихоходные, но и более маневренные бипланы.

ЦКБ-12 получился очень похожим на И-14, что неудивительно: оба самолёта должны были обладать схожими качествами и рассчитывались по одним и тем же принципам. Машина Сухого получила более высокий и узкий киль, тогда как Поликарпов в стремлении добиться максимальной аэродинамичности своего истребителя сделал его киль ниже и шире. При этом оба самолёта имели закрытую кабину, чтобы не увеличивать сопротивление воздуха в полете (у И-14 она была ещё и отапливаемой) и убирающиеся шасси.

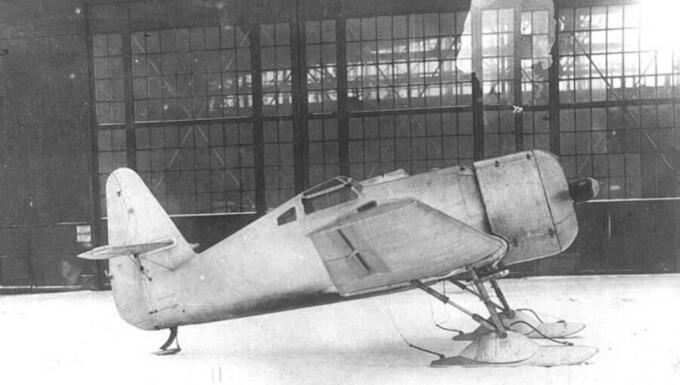

Капризный, но быстрый

В течение года, с мая 1932-го по июнь 1933-го, все основные работы над ЦКБ-12 завершились, и в ноябре на суд военных был представлен вполне доведённый макет скоростного истребителя-моноплана. После осмотра самолёт, который ещё даже не был построен и испытан, принимается на вооружение — нечастый случай даже в советской практике! Судя по всему, убедили представителей ВВС РККА не только расчётные характеристики машины, в том числе ожидавшаяся от нее скорость почти в 350 км/ч. Важно было и то, что производство этого самолёта должно было стать более простым и дешёвым, ведь ЦКБ-12 имел деревянный набор и обшивку из фанеры и дюраля.

Получив «зелёный свет» на дальнейшую работу над истребителем-монопланом, Николай Поликарпов вложил в него все силы своей конструкторской группы. Всего через месяц, 30 декабря 1933 года в небо поднялся первый опытный экземпляр ЦКБ-12, в кабине которого сидел самый, пожалуй, знаменитый лётчик-испытатель того времени — Валерий Чкалов. От его вердикта зависело очень многое: все знали, что к мнению этого пилота прислушивается сам Сталин. Заключение Чкалова обескуражило создателей самолёта: пилот нашёл его сложным в управлении и пилотировании. Зато скоростные характеристики оказались настолько выдающимися, что военные решили рискнуть и оставить в силе решение о принятии машины на вооружение и запуске в серийное производство. Теперь всё зависело от результатов государственных испытаний, назначенных на февраль 1934 года.

Их результат оказался предсказуемым: лётчики-испытатели единодушно назвали ЦКБ-12, уже получивший новый индекс И-16, машиной непростой в управлении и пилотировании, даже опасной. В то же время скорость у нее была действительно высокой, что и требовалось от истребителя этого типа. А самое главное, она была не только проще и дешевле, чем И-14 Павла Сухого, но и устойчивее на взлёте и посадке, да и выполнение виражей на «шестнадцатом» было безопаснее, чем на «четырнадцатом». Это и решило судьбу самолёта: решение о принятии его на вооружение и запуске в серийное производство было подтверждено. А вскоре первый экземпляр ещё опытного И-16 принял участие в первомайском параде, пролетев над Красной площадью вместе с поликарповским бипланом И-15 и монопланом И-14 конструкции Павла Сухого.

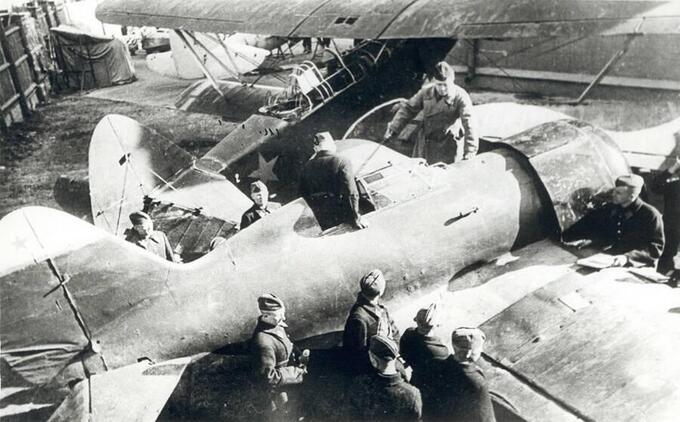

Боевое крещение И-16

О том, насколько непростым в управлении получился новый советский истребитель, можно судить по такому факту. По итогам испытаний командующий ВВС РККА Яков Алкснис распорядился начать подбор наиболее опытных лётчиков, чтобы они первыми приступили к освоению И-16. Расчёт был на то, что имеющие богатый опыт пилоты сумеют разобраться в том, насколько аккуратно нужно пилотировать истребитель, а по итогам этого освоения можно будет разработать рекомендации для обычных строевых лётчиков.

Все эти сложности с пилотированием и управлением И-16 стали прямым следствием его отличной маневренности. Чтобы обеспечить её, создатели самолёта осознанно сделали его аэродинамически неустойчивым, сместив центр тяжести машины назад. В неопытных руках «шестнадцатый» становился опасным для пилота, зато грамотный лётчик мог совершать на нем любые маневры, получая заметное преимущество в воздушном бою.

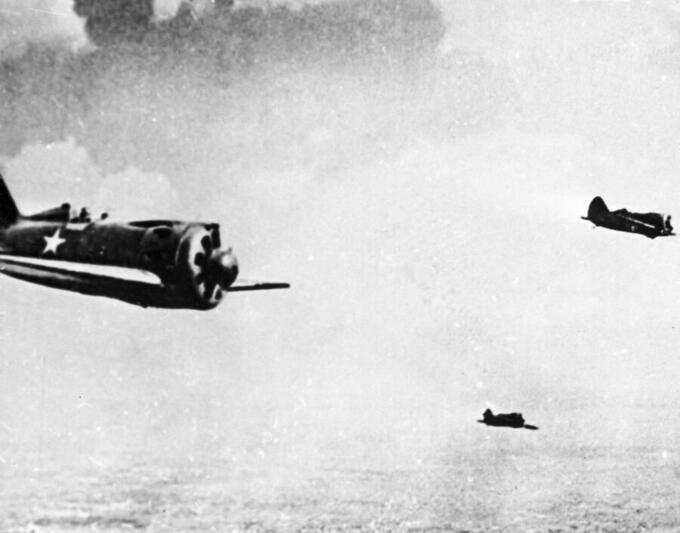

Это очень быстро подтвердил и боевой опыт, который И-16 впервые получили в Испании во время гражданской войны. Первые три десятка самолётов этой модели Советский Союз отправил в распоряжение республиканского правительства в конце октября — начале ноября 1936 года. Вместе с машинами в Испанию отправились и три эскадрильи лётчиков 1-й авиабригады из Брянска под командованием капитана Сергея Тархова, получившего псевдоним «капитан Антонио». Как только самолёты были подготовлены к полётам, они немедленно начали боевые вылеты, и это серьёзно изменило воздушную обстановку над Мадридом в пользу республиканцев.

Советские машины настолько явно превосходили истребители франкистов, что тем было рекомендовано без серьёзного численного превосходства не вступать в бой с И-16, если была такая возможность. Противника выручало только преимущество в огневой мощи: итальянские истребители FIAT C.R. 32 были вооружены двумя пулемётами калибра 12,7 мм, тогда как И-16 имели пулемёты калибра 7,62 мм. Они легко пробивали спинки пилотских сидений «ишачков», из-за чего вскоре они были заменены на бронеспинки толщиной 8 мм. У республиканцев самолёты И-16 получили прозвище «Моска» (мошка),

Самолёт первых героев

Советские истребители сражались в небе Испании вплоть до 1939 года, когда им довелось впервые столкнуться с гораздо более грозным, чем прежде, соперником — немецкими истребителями «Мессершмит» Bf-109. Эти машины превосходили И-16 по всем параметрам, кроме маневренности, и бои с ними стали тяжёлым испытанием для наших самолётов. Хотя опытные пилоты могли вести сражение практически на равных, что очень скоро доказал опыт первых месяцев Великой Отечественной войны.

Перед её началом И-16 составляли около половины всей численности советских ВВС на западной границе страны. Что неудивительно: общий выпуск «ишачков» всех модификаций (а их было немало!) за семь лет превысил 10 тысяч экземпляров. К этому времени опыт боёв в Китае, Монголии и во время Зимней войны показал, что самолёт этот стремительно устаревает, несмотря на все предпринимаемые усилия по его модернизации. Ему перестало хватать вертикальной скорости и высоты, и даже с тяжёлым вооружением из двух пушек и двух пулемётов или даже четырёх пушек, «ишачки» не были соперниками для немецких истребителей, если только советские пилоты на голову не превосходили противника в летном опыте.

Но таких в ВВК РККА было немного, гораздо меньше, чем требовалось. Тем не менее, первую воздушную победу в Великой Отечественной войне одержали лётчики Красной армии и именно на И-16.

В 3.30 утра в небе над Брестом командир звена 33 авиаполка лейтенант Федор Мочалов сбил вражеский «Хейнкель» He-111. Правда, и первой потерей советских лётчиков стал И-16, сбитый получасом позже в том же районе.

На «ишачках» воевали и первые Герои Советского Союза, получившие это звание в ходе Великой Отечественной войны. 8 июля 1941 года высшей награды удостоились летчики-истребители 158-го истребительного авиаполка 41-й смешанной авиадивизии ВВС 23-й армии Северного фронта. Это были младшие лейтенанты Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов. Все трое летали на И-16 и все трое были награждены за тараны, совершённые в первые дни войны. И надо сказать, что таких таранов на «ишачках» было совершено немало: достоверно известно, что уже 22 июня несколько пилотов, расстреляв свой боезапас, сбили своих последних противников ценой собственной жизни.

Несмотря на то, что советская промышленность довольно быстро смогла наладить выпуск более современных истребителей — Як-1, МиГ-3, Як-9 и им подобных, И-16 оставались в строю почти до конца Великой Отечественной войны. В частности, именно эти самолёты в 1942-43 годах охраняли с воздуха ленинградскую Дорогу жизни, и делали это вполне успешно. А на вооружении 888-го истребительного авиаполка, базировавшегося на Камчатке, «ишачки» оставались вплоть до августа 1945 года, вполне справляясь со всеми боевыми задачами.

Автор: Антон ТРОФИМОВ

Оценили 13 человек

23 кармы