Его знают, в том числе, как автора знаменитых мишек на картине Шишкина «Утро в сосновом лесу». По этому поводу ходят всевозможные слухи – подписи Савицкого на холсте-то нет. Её действительно нет, но вовсе не потому что Иван Шишкин пытался замять факт участия Савицкого в создании картины.

Фамилию второго автора затер купивший «Утро» Павел Третьяков. Шишкин же честно отдал четвертую часть гонорара, то есть тысячу рублей, Савицкому. С Шишкиным они были добрыми друзьями, и Савицкий даже крестил младшего сына Ивана Шишкина, Константина. Кстати, про мишек.

Сын Савицкого Георгий был одним из сильнейших художников-анималистов своего времени, а сам Константин Аполлонович очень любил животных – одно время у него жили сразу две собаки и одиннадцать канареек. Но сегодня о том как всё начиналось...

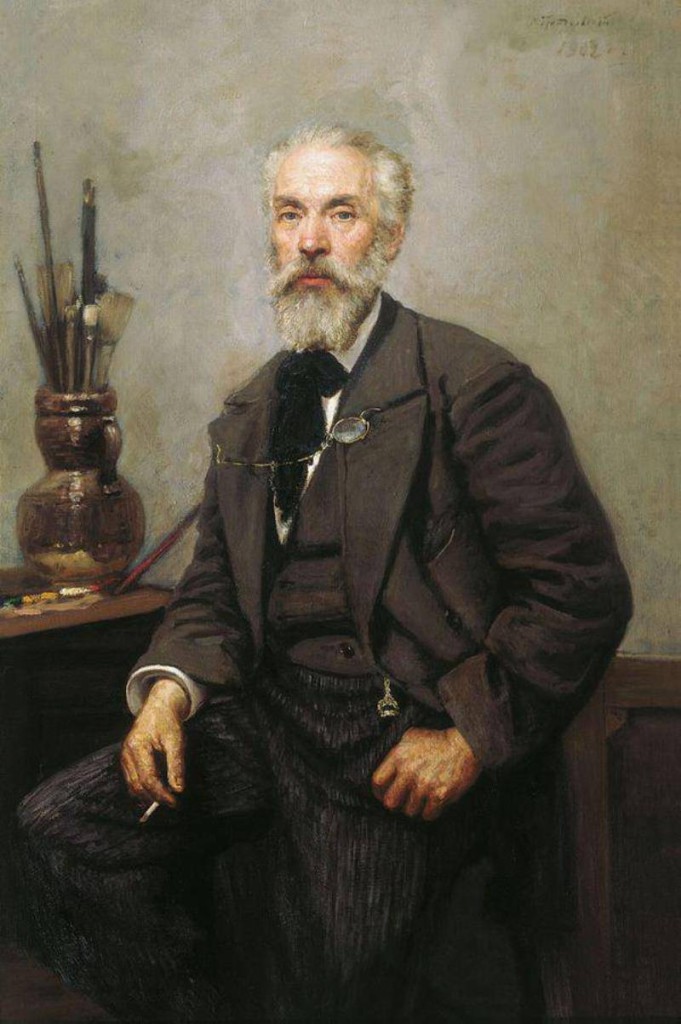

Повествование о художнике, нарисовавшем мишек, Савицком Константине Аполлоновиче.

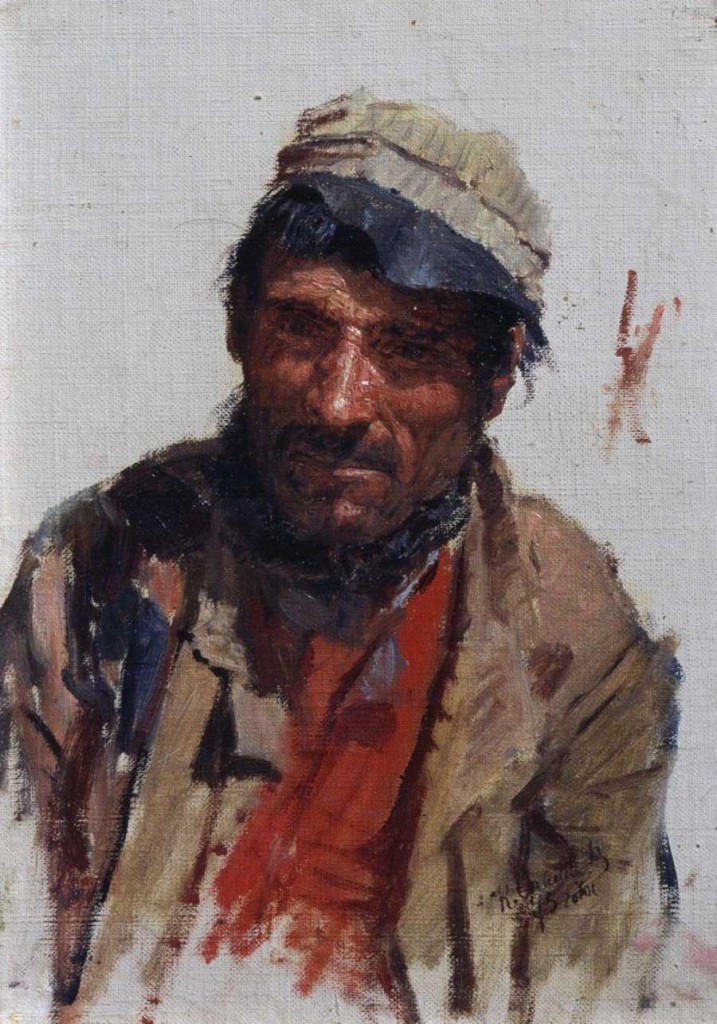

Главным героем всех его произведений был простой народ, который художник-реалист искренне любил и чаяния которого всецело понимал. Именно по-этому творчество Константина Савицкого является яркой страницей в истории русского демократического искусства второй половины XIX века.

Константин Савицкий родился 25 мая (6 июня) 1844 года в Таганроге в в дачной местности под названием Франковка или Бароновка (позже — территория металлургического завода), в семье военного врача. После выхода в отставку отец Константина работал врачом в мужской гимназии, в здании которой в то время и проживала его семья. Детские годы Константина прошли в Таганроге. Впоследствии он писал:

«Таганрог, Азовское море, родная моему сердцу Франковка согревают и поддерживают меня, картины родины вдохновляют мое художественное творчество».

Увлечение рисованием проявилось в раннем детстве, чему родители мальчика были очень рады. Константин с родителями часто бывал на берегу Азовского моря и в Приазовской степи, делая при этом многочисленные зарисовки с натуры. Родители видели несомненный талант сына и не препятствовали его увлечению. Когда мальчику исполнилось десять лет, он был определен в гимназию, где его любимым уроком также было рисование.

В возрасте пятнадцати лет Савицкого постигло страшное горе- скоропостижно, друг за другом умерли его родители, и мальчика забрал к себе брат отца, живший в Латвии и ставший для Константина опекуном. Обучение мальчик продолжил уже на новом месте в частном пансионате.

В 1862 году после окончания курса пансиона, Савицкий отправился в Санкт-Петербург, где после успешной сдачи вступительных экзаменов поступил в Императорскую Академию художеств в качестве вольноприходящего слушателя. Однако вследствие недостаточной подготовленности, Савицкому пришлось оставить учебу, и лишь после двух лет упорной самостоятельной работы, в 1864 году он вновь продолжил обучение в Академии в классе исторической живописи, как полноправный академист.

Его учителями стали известный русский исторический живописец, академик, заслуженный профессор живописи Императорской Академии художеств Алексей Тарасович Марков,замечательный русский художник итальянского происхождения, представитель академического стиля Фёдор Антонович Бруни, и выдающийся русский художник и педагог, мастер исторической, жанровой и портретной живописи Павел Петрович Чистяков.

Большое влияние на развитие таланта юноши и формирование его общественно-эстетических взглядов оказало общение в Петербурге( в том числе и в стенах академии) с выдающимися представителями русской культуры — И. Е. Репиным, И. И. Шишкиным, В. М. Васнецовым, М. М. Антокольским, В. В. Стасовым, Н. М. Карамзиным и другими.

Очень скоро Константин выдвинулся в число лучших учеников академии. За время учёбы Савицкий был награждён семью медалями: в 1868 году три малые серебряные за картину «Шарманщик», в 1869 году большая серебряная за эскиз «Распинание Христа», в 1870 большая серебряная и большая поощрительная за картины «Посещение больного сына» и «Часовой у порохового погреба».

В 1871 году за отличное исполнение конкурсной картины «Каин и Авель» на библейский сюжет Савицкий получил малую золотую медаль, после чего был отправлен Академией за границу, где по 1873 год совершенствовал своё мастерство, будучи при этом стипендиатом стипендии Императора Александра II. Савицкий много путешествовал по Европе и, в конце концов, обосновался в Париже.

Уже в академические годы Савицкий был близок к Художественной артели Ивана Николаевича Крамского, а позднее к Товариществу передвижных художественных выставок.

На рубеже 1870-го и 1871 годов в России возникло «Товарищество передвижных художественных выставок». Оно формировалось под влиянием идей народничества. Основной темой творчества передвижников стала жизнь простого народа во всех ее драматических проявлениях.

В 1873 году Константин Аполлонович экспонировал несколько своих работ на Второй передвижной выставке, вызвав тем самым большое недовольство Совета Академии художеств, который в том же году исключил Савицкого из учебного заведения, придравшись к первому подходящему поводу (несданный в срок из-за женитьбы экзамен).

Савицкий был отчислен перед самым конкурсом на большую золотую медаль, и это лишило молодого художника предполагаемого академического пенсионерства и поставило в трудное материальное положение.

Тем не менее Савицкий продолжал участвовать в выставках передвижников вплоть до 1903 года.

Лето 1873 года Савицкий вместе с И. Н. Крамским вынужденно (после отчисления из Академии) проводил на станции Козловка-Засека под Тулой, где ему пришёл в голову замысел картины «Ремонтные работы на железной дороге» (1874) — первого и одного из наиболее значительных своих произведений.

Будучи под впечатлением репинских «Бурлаков», написанных за год до этого, Савицкий также стремится в своей работе отразить не отдельный значимый исторический, факт, а целое явление современной ему жизни.

Главный герой его полотна — крестьянство. В картине Савицкому удаётся мастерски передать ритм и напряженность тяжелейшего труда крестьян, ставших рабочими-поденщиками на строительстве железной дороги.

Представленная на III передвижной выставке, эта картина сделала имя автора широко известным и получила положительную оценку в среде художников и в прессе.

П. М. Третьяков приобрел её для своей галереи. После продажи картины молодой художник смог осуществить свою мечту— познакомиться с сокровищами мирового искусства.

Поездка во Францию и Германию была для него полезной и плодотворной. Здесь он встретился с пенсионерами Академии И. Е. Репиным и В. Д. Поленовым, сделал множество рисунков, этюдов и эскизов. Во Франции художник много и дотошно изучал опыт французских живописцев, впервые начал писать на пленэре.

Здесь были созданы его картины «Море в Нормандии» (Рыбак в беде, 1875), и «Путешественники в Оверни» (1876), в которых художник целиком сосредоточился на передаче света и воздуха.

Летом 1876 года, пробыв за границей около двух лет, Савицкий после трагической гибели жены вернулся на родину и поселился в Динабурге (ныне Даугавпилс, Латвия). Именно там были написаны самые известные картины художника: «Встреча иконы», «На войну» и некоторые другие.

В эти годы художник много писал на разные темы. Переведенные в гравюры, эти рисунки воспроизводились в журналах «Всемирная иллюстрация», «Пчела», «Художественный журнал», «Север», «Артист».

Созданные в последующие годы капитальные произведения художника — многофигурные картины «Встреча иконы» (1878) и «Проводы на войну» (1880-1888) — явились его откликом на события, связанные с начавшейся в 1877 г. русско-турецкой войной. Главная тема этих полотен — судьбы крестьянства. Неслучайно Савицкого назовут позднее «печальником горя народного».

Картина «Встреча иконы», законченная художником в 1878 году была представлена на IV передвижной выставке.

Это произведение нашло горячих сторонников и почитателей и одновременно вызвало нападки реакционной печати, усмотревшей в нем вызов церкви.

Эту картину можно рассматривать как своеобразная параллель репинскому «Крестному ходу в Курской губернии».

В сходных сюжетах оба художника представили большое скопление народа , толпу, умело показав различие характеров и состояний.

Но если Репин стремится показать представителей разных сословий на своей картине, то Савицкий отдаёт предпочтение исключительно образам крестьян, глубоким и типичным

«В картине… сто разных желаний, надежд и ожиданий несутся из этих бедных человеческих грудей вокруг иконы…», — писал В. В. Стасов о своих впечатлениях после знакомства с картиной.

В 1878 году Константин Савицкий стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. В этом же году художник с успехом выставлялся на Всемирной выставке в Париже.

В конце 1870-х годов Савицкий возвратился в Петербург. Наиболее значительным его произведением петербургского периода стала большая картина «На войну» (1880-1888), начатая под впечатлением русско-турецкой войны. Над картиной «Проводы на войну » Савицкий начал работать ещё в 1880 году.

Первый ее вариант художник впоследствии разрезал на части. Во втором варианте полотна (1888) он стремился к решению новой задачи — созданию живописной эпопеи. В картине передана сцена проводов новобранцев, их прощание с родными. С большим мастерством показывает художник своих героев, метко характеризуя сущность образов.

Немногочисленные портреты, исполненные за время своего творчества Савицким, принадлежат к типу портретов-картин. В них очевидна задача психологического исследования, которую ставил перед собой художник. Таковы его портреты «С нечистым знается» (1879), «Отец» (1896), «Аннушка» (1880-е годы), «Крючник» (1884).

В 1882 году работы художника с успехом экспонировались на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве

1883-1889 гг.

Савицкий много выставлялся. Благодаря картинам «Темные люди» (1882), «Поймали беглого» (1883), «Панихида на кладбище» (1885), «Отправка новобранцев на войну» (1888) и «У мирового судьи», с успехом экспонировавшимся на выставках Товарищества передвижников, творчество Савицкого стало широко известным различным слоям российского общества.

В 1891 году Савицкий переехал в Москву. где наряду с творческой работой занимался преподаванием в Московском училище живописи ваяния и зодчества (МУЖВЗ), с 1894 года руководил в Училище натурным классом.

С 1895 года Константин Аполлонович Савицкий — действительный член Императорской Академии художеств, а в 1897 году «за известность на художественном поприще» было присвоено звание академика живописи.

В 1897 году Савицкий представил на суд зрителей острую по социальной направленности картину «Спор на меже». В ней художник показал иные черты характера народа, стремящегося к защите своих исконных прав на землю.

Хочется особо отметить ещё одну работу этого же года создания — «Павшая лошадь» (Кормилица ты наша), в которой заметны поиски новых выразительных средств, близких к живописи художников молодого поколения.

Согласно завещанию, оставленному застреленным в 1890 году в Париже польским социалистом Сигизмундом Падлевским, в собственность городской казны города Пензы перешли 300 тысяч рублей и коллекция собранных генералом книг и картин с условием организации в Пензе художественной школы, которая должна была носить имя наследодателя.

Первым директором вновь построенной Пензенской картинной галереи и рисовальной школы, позже преобразованной в Пензенского художественного училища имени Н. Д. Селивёрстова, поступивших в ведение Императорском Академии художеств и Министерства Императорского Двора в 1897 году, был назначен академик живописи К. А. Савицкий, в полной мере раскрывший на этой должности свой талант организатора и педагога.

Савицкий внёс изменения в планировку здания и разработал свою программу обучения, и эта программа оказалась настолько успешной, что лучшие ученики художественной школы зачислялись в Императорскую Академию художеств без вступительных экзаменов.

Его соратниками и учениками в Пензенском художественном училище были И. С. Горюшкин-Сорокопудов, Г. Н. Горелов, Г. К. Савицкий, К. Ф. Юон и другие известные русские художники.

Среди работ последнего периода творчества художника наиболее интересны картины «Павшая лошадь» (Кормилица ты наша) и «Спор на меже» (обе 1897), в которых заметны поиски новых выразительных средств, близких к живописи художников молодого поколения.

Благодаря Савицкому в Пензу были направлены в 1898 году XXVI и в 1901 году XXIX передвижные художественные выставки.

К. А. Савицкий возглавлял Училище до момента своей смерти.

Константин Аполлонович Савицкий скончался 31 января (13 февраля) 1905 года в Пензе, и был похоронен на Митрофановском кладбище города. Именем художника названы Пензенское художественное училище и Пензенская областная картинная галерея, директором которой он являлся. В ней же открыт музей К. А. Савицкого.

Константин Аполлонович Савицкий оставил богатое наследство.

В картинах он ярко запечатлел противоречия и драматические стороны народной жизни, народные типы и характеры России второй половины XIX века, что очень ценно само по себе и значение чего ещё предстоит оценить любителям живописи нашего и последующих поколений.

Не могла не повторить - "Охотники", за которыми наблюдает "дичь" - умиляющие своей непосредственностью зайки-русаки... :)

Оценили 14 человек

21 кармы