Замечательный русский живописец, рисовальщик и педагог италошвейцарского происхождения, яркий представитель академического стиля.

Один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX века, его наиболее академического течения; автор исторических картин, в том числе монументального полотна «Медный змий» — крупнейшего в истории русской живописи.

Фёдор Бруни родился в Милане в семье художника и реставратора Антонио Бруни, впоследствии переехавшего с семьей жить и работать в Россию. Обучался в Воспитательном училище при Императорской Академии художеств под руководством А. Е. Егорова, А. И. Иванова (старшего) и В. К. Шебуева. После окончания Академии продолжил обучение в Италии. Участвовал в работах по созданию картонов для росписи Исаакиевского собора и написании образов для алтаря Казанского собора. Преподавал в Императорской Академии художеств.

Будучи назначенным хранителем картинной галереи Эрмитажа, участвовал в приобретении картин для пополнения коллекции музея.

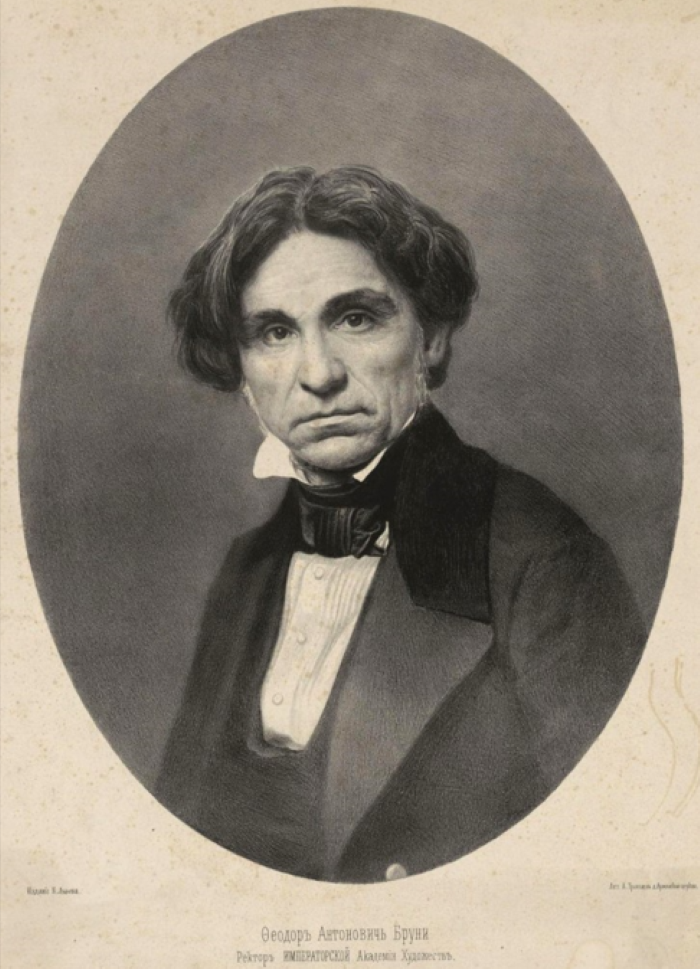

Был удостоен высокого назначения ректором Академии художеств по отделу живописи и ваяния. Рассказ об этом талантливом художнике, интересном человеке и замечательном педагоге продолжает серию публикаций. Итак…

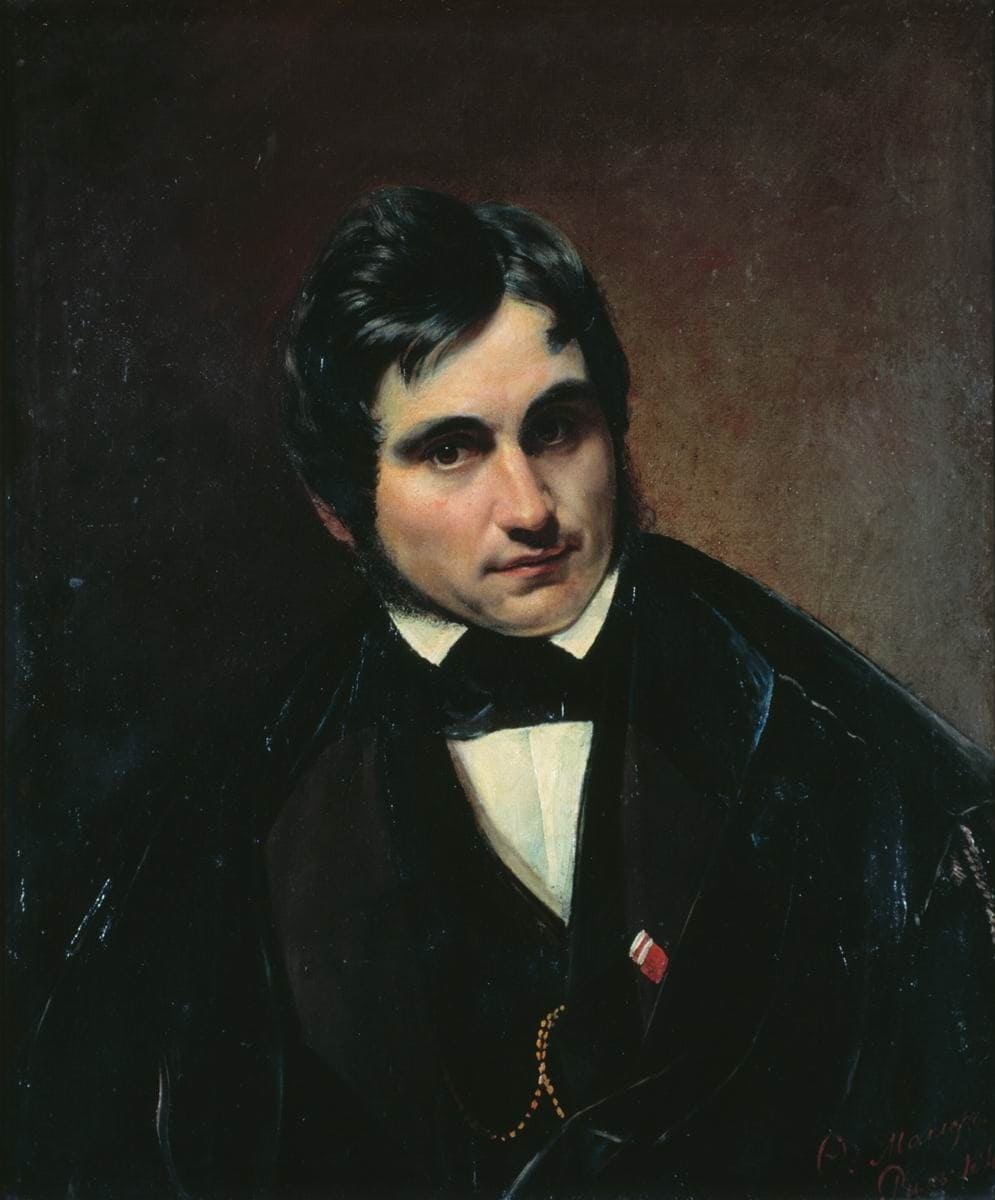

В экспозиции Государственной Третьяковской галереи в зале, где представлены работы великого Карла Брюллова, невольно обращает на себя внимание небольшой портрет, привлекающий своей выразительностью – картина Фёдора Моллера, ученика Брюллова, на которой изображен кареглазый брюнет с копной волос и пушистыми бакенбардами – белая накрахмаленная сорочка оттеняет бледное аристократическое лицо, а чёрный шелковый галстук невольно подчеркивает элегантность облика изображенного; о материальном достатке и признании владельца в обществе свидетельствуют изображенная золотая цепочка и фрачник ордена Святого Станислава.

Это Фёдор Антонович Бруни, яркий представитель академического стиля и герой данного повествования.

Фёдор Антонович Бруни родился 10 июня 1799 года в Милане в семье швейцарского подданного, известного итальянского художника и реставратора Антонио Бароффи(о)-Бруни (1767–1825).

Находясь в чине обер-офицера австрийских войск, Бруни-старший принимал непосредственное участие в знаменитом Швейцарском походе А. В. Суворова и получил тяжелое ранение в ногу при штурме Чёртова моста в 1799 году, приведшее к его увольнению из армии.

В 1807 году Бруни-старший с семьей переезжает на постоянное местожительство в Россию. В XVIII–XIX веках на работу в Россию часто приезжали иностранные живописцы, архитекторы и скульпторы, пополняя русское искусство традициями европейской художественной культуры. Для многих из них далекая северная страна становилась второй родиной.

Восьмилетним юношей приехал на свою новую родину и Фиделио Джованни (переименованный позже в Фёдора Антоновича), которому суждено будет впоследствии стать академиком Императорской Академии художеств, почетным членом Болонской и Миланской академий искусств, почетным профессором Флорентийской академии художеств и академии Святого Луки в Риме и одним из наиболее ярких представителей русского классицизма.

А пока семья Бруни обосновалась в Царском Селе, где Антонио было поручено расписывать интерьеры Александровского дворца и реставрировать картины. В 1811 году он начинает преподавать рисунок в Императорском Царскосельском лицее. Согласно легенде, достоверного подтверждения которой, правда, не существует, дом Бруни в те годы посещает юный лицеист Александр Пушкин.

Антонио Бруни, мастер «лепного, живописного и скульптурного цеха при царскосельских дворцах», стал основателем целой династии художников в Петербурге.

В конце XVIII — начале XIX века в России насчитывалось несколько подобных художественных корпораций, в которых уроки мастерства, по традиции, передавались от старшего к младшему. Именно такими были семейства Скотти или Брюлло. Подобные «фирмы» существовали в Италии со времен средневековья и активно развивались в эпоху кватроченто.

Постоянно находясь в обстановке творческого общения талантливых итальянских живописцев, Фёдор Бруни рано увлекся рисованием.

Его первым учителем, естественно, стал отец, быстро оценивший природное дарование собственного сына.

Понимая всю важность его дальнейшего художественного образования, Антонио стал хлопотать через друзей о возможности поступления сына в Воспитательное училище при Императорской Академии художеств.

В 1809 году десятилетний юноша поступает сначала в Воспитательное училище, а позднее и в класс исторической живописи Академии.

Его определяют в качестве «своекоштного ученика» (своекоштными

называли студентов российских учебных заведений в XVIII веке - в первой половине XIX века, содержащих себя за свой счёт в период обучения, находящихся на собственном содержании, не пользующийся казённым коштом в отличие от «студентов казённокоштных») пенсионера Юлия Помпея Литта.

Итальянский граф, в прошлом генеральный комиссар австрийских войск, хорошо помнил своего бывшего сослуживца и земляка Антонио Бруни и охотно помог его сыну.

В историческом классе Академии Фёдор Бруни получает блестящее образование у академических педагогов: известного исторический живописца и портретиста, представителя классицизма, профессора Григория Ивановича Угрюмова, замечательного русского живописца, действительного статского советника, академика Василия Козьмича Шебуева и видного русского живописца и рисовальщика, заслуженного профессора Императорской Академии художеств Алексея Егоровича Егорова.

Обучение в Академии проходило для Фёдора Бруни вполне успешно, педагоги хвалили его. За успехи в творчестве молодой Бруни был награжден серебряной медалью.

Именно в стенах Академии произошло его знакомство с братьями Брюлло — Фёдором, Александром и Карлом, последнему из которых суждено будет стать своего рода пожизненным конкурентом Бруни.

К этому периоду относится самый ранний автопортрет Фёдора Бруни (1813-1816), представленный ныне в коллекции Государственного Русского музея. Внешне похожий на отца, юный живописец изображен с кистями в руке. Всё внимание сосредоточено на лице: высокий лоб, правильной формы нос, припухлые юношеские губы.

В 1817 году отец Фёдора Бруни перебирается в Москву, где выполняет заказы для известных царских вельмож, князей Куракиных и Барятинских. Начиная с 1820 года Антонио Бруни преподает рисование в Университетском благородном пансионе. Последнее документальное известием о мастере датировано мартом 1825 года: художник получил двухмесячный отпуск для исполнения живописных работ в Льговском уезде Курской губернии, в имении Марьино князя И. И. Барятинского.

В 1818 году Фёдор Бруни успешно заканчивает курс Академии художеств, получает звание художника с правом на чин XIV класса. Однако в соревновании за назначение пенсионерской стипендии за счет казны для последующей командировки за границу уступает Карлу Брюлло.

В год окончания Академии Бруни держит экзамен на золотую медаль, дававшую право на заветное пенсионерство, но его программа «Самсон и Далила» не получает должной награды.

Обладателем золотой медали и правом на зарубежную командировку становится Карл Брюлло.

«Жаль Бруни, — писал тогда известный русский художник-пейзажист Сильвестр Щедрин, — надобно же быть такому несчастью, что ни в чем нет удачи».

По настоянию отца Фёдор Бруни уезжает в Италию самостоятельно.

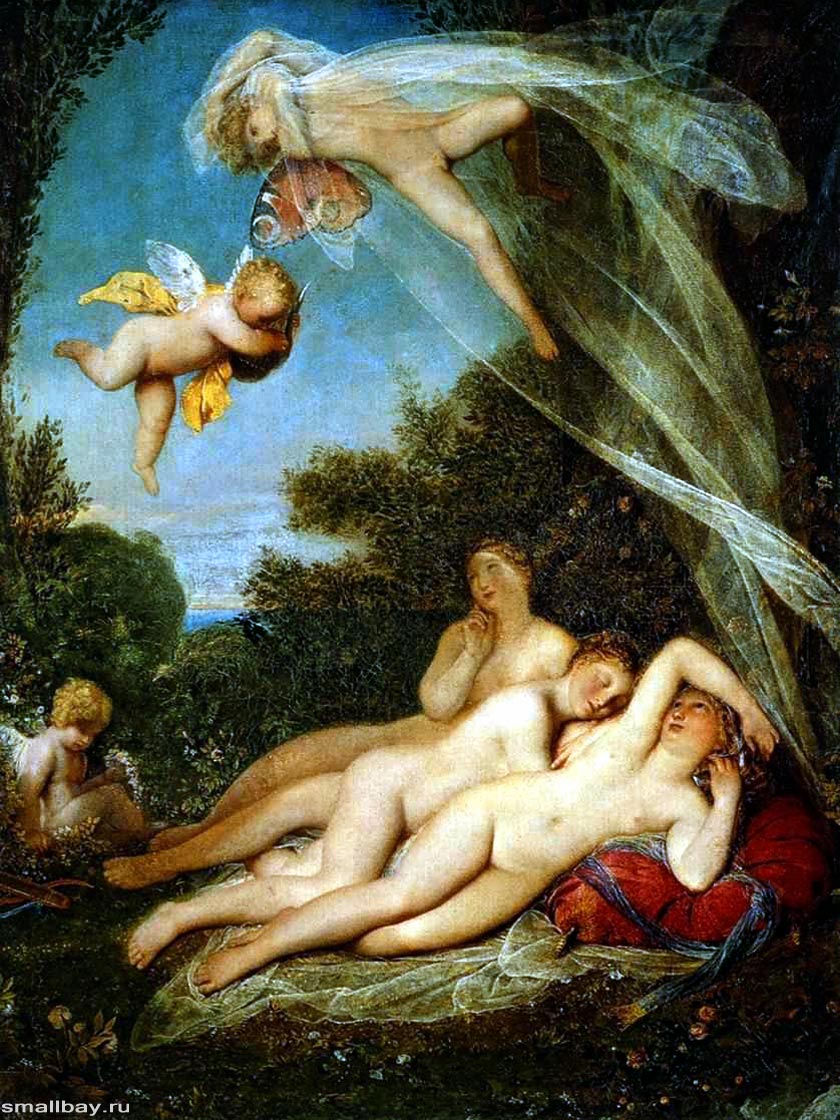

Молодой человек много работает: копирует по заданию Академии фрески Рафаэля, пишет полотна на библейские («Святая Цецилия») и мифологические («Пробуждение граций») сюжеты.

Написав несколько картин, Бруни, к тому моменту не достигший еще 22-летнего возраста, принимается за первую большую картину «Смерть Камиллы, сестры Горация», которая в 1824 году была выставлена в Капитолии и принесла её автору заслуженную известность.

В Петербурге эта работа появилась лишь через десять лет, и за нее Бруни получил звание академика.

Полотно было выполнено в лучших традициях классицизма.

Однако обстоятельства складываются так, что художник не получает никаких денег ни за эту свою первую большую историческую картину, ни за вторую «Святая Цецилия» (1825), хранящиеся в наши дни в собрании Государственного Русского музея.

В 1825 году умирает Антонио Бруни, и художник остается фактически без средств к существованию. Вопрос о пенсионерстве вновь остро встает перед художником, и только покровительство и помощь светской красавицы княгини Зинаиды Волконской спасает положение. В знак благодарности за помощь Бруни становится активным членом её римского кружка.

Лишь в 1828 году высочайшим указом государя-императора Николая I молодому художнику назначается долгожданная стипендия и он остается в Италии ещё на пять лет. Указ гласил: «Повелеть соизволил оставить художника Бруни в чужих краях на пять лет для усовершенствования в живописном искусстве и производить ему в течение сего времени на содержание по 300 червонцев в год из Государственного казначейства».

«Радуюсь сердечно, — писал пейзажист Сильвестр Щедрин, — что Бог взмиловался на сердечного Бруни».

В Италии Бруни знакомится с Анжеликой Серни и через год женится на ней — красивой, хорошо образованной девушке, с которой проживет счастливую и долгую жизнь. Влюбленный художник пишет в это время картины на сюжеты античной мифологии «Пробуждение граций» (1827, ГТГ) и «Вакханка, поящая амура» (1828, ГРМ). Полотна художника привлекают внимание в первую очередь чувственной красотой богинь, их нежными телами и расслабленными позами граций.

Профессиональные достижения молодого живописца были оценены, и он получил ответственный заказ на копирование для Академии художеств двух росписей Рафаэля в Ватикане. Поверив в свои силы, Бруни вознамерился сам создать великое произведение, избрав сюжетом для него эпизод из Ветхого Завета — историю Медного змия, поставленного Моисеем.

Однако в 1836 году ему пришлось прервать начатую работу и вернуться в Петербург по приказу государя-императора.

В Петербурге чета Бруно обосновывается в доме Академии, а Федор Антонович, к тому времени уже профессор 2-й степени, начинает преподавать в Академии художеств. За преподавание он берется увлеченно, и студенты платят ему преданностью.

Художник также много работает над росписью церкви Зимнего дворца. В 1837 году Бруни был в числе трех живописцев, делавших наброски после смерти поэта, и его уникальный рисунок «А. С. Пушкин в гробу» получает широкое признание в России.

«Пушкин в гробу», 1837. Бумага, итальянский карандаш, Государственный музей А. С. Пушкина.

В августе 1838 года супруги Бруни вместе покидают промозглый Петербург и вновь отправляются в Италию.

Но теперь художник занимает уже другое положение: он человек со средствами, обласканный императором, работает над огромным полотном, обещающим стать мировым шедевром.

В декабре 1838 года Рим посетил цесаревич Александр Николаевич, он осматривал достопримечательности Великого города, интересовался содержимым антикварных лавок, посещал художественные ателье художников и скульпторов.

Посетив ателье Фёдора Бруни, великий князь Александр Николаевич в письме к отцу-императору сообщал:

«У него же я видел Мадонну, которая мне чрезвычайно понравилась». В биографическом очерке-некрологе А. И. Сомов подтверждал, что наследник престола действительно приобрел у Фёдора Бруни картину «Богоматерь».

Как гласит семейная легенда, композиционное решение было навеяно художнику его невестой Анжеликой Серни и её младшим братом, стоявшим впереди нее на балюстраде балкона. Бруни, как некогда Рафаэль в «Сикстинской мадонне», прекрасно использовал мотив движения навстречу людям для раскрытия образа Марии.

Командировка в Италию продолжается два с половиной года. Мастер плодотворно работает над полотнами на библейские сюжеты. Для Казанского собора художник создает образ «Покров Пресвятой Богородицы». В это же время он дописывает свою самую известную картину «Медный змий», выставленную в 1841 году в Зимнем дворце и получившую высочайшую оценку и небывалый успех.

Кисти Фёдора Бруни принадлежат изображения Марии с Младенцем в другой иконографии: «Богоматерь с Младенцем, отдыхающая на пути в Египет» (1838) и «Богоматерь с Младенцем в розах» (1843), обе находящиеся в собрании ГТГ. Полотна поступили в собрание уже в советской время.

Необходимо отметить, что взаимоотношения Павла Третьякова и Фёдора Бруни никогда не были простыми, ибо творчество стойкого приверженца академизма, естественно, не могло отвечать собирательским интересам Павла Михайловича, да и многие современные Третьякову художники, к чьему мнению знаменитый меценат прислушивался, весьма скептически относились к творчеству Бруни.

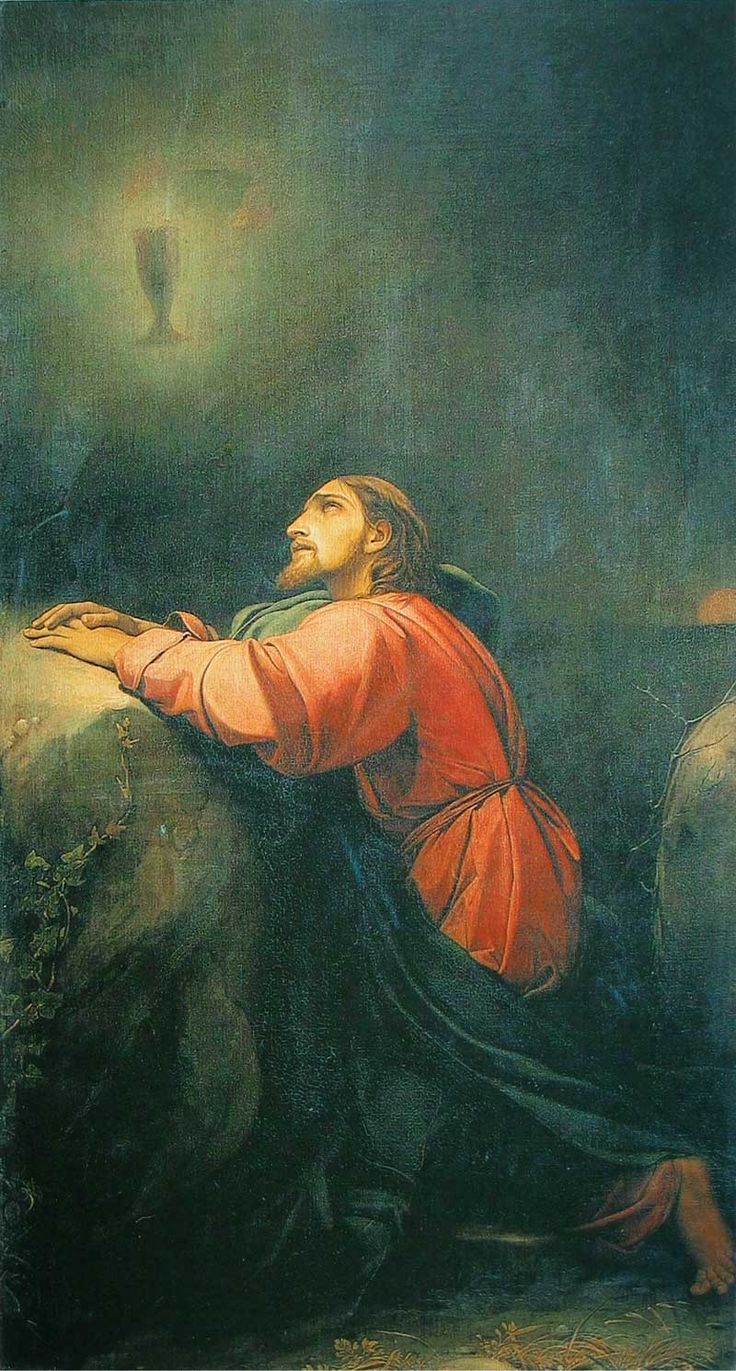

Павел Третьяков проявил интерес к творчеству Бруни лишь в конце 1860-х годов, когда заказал для своей коллекции полотно «Образ Спасителя». Кроме того, в конце 1860-х — начале 1870-х годов Павел Михайлович начал целенаправленно приобретать и заказывать портреты «лиц, дорогих нации». Фёдор Антонович Бруни не относился к людям, близким Третьякову по своим художественным взглядам, коллекционер все же понимал его роль как человека, значимого для русской живописи.

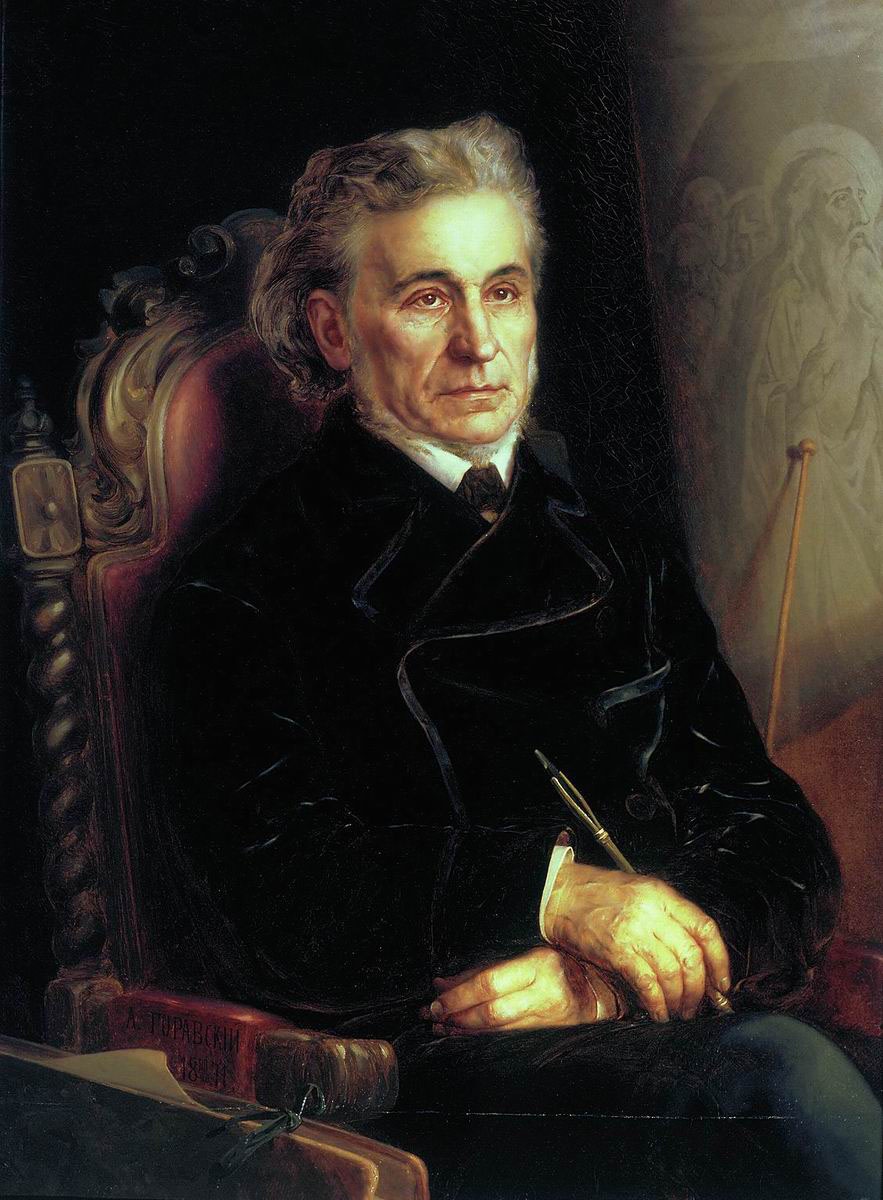

Исходя из этого, зимой 1871 года Третьяков, будучи в Петербурге, договорился с Фёдором Антоновичем и поручил художнику Аполлинарию Горавскому написать его изображение. Исполняя поручение заказчика и опираясь на его замысел, Горавский воплотил на полотне своеобразный типологический сплав парадного и камерного. Размер произведения получился 105,4 на 78,5 см, поколенный срез фигуры, изображение модели в повседневной одежде — все это соответствовало другим портретам знаменитой третьяковской серии.

Получив заказ на роспись достраиваемого Исаакиевского собора, Фёдор Антонович в 1845 году представляет 25 картонов с библейскими сюжетами, двенадцать из которых были выполнены в соборе.

В 1849 году Бруни назначают хранителем картинной галереи Эрмитажа.

На этой должности художник отдает много сил пополнению знаменитой коллекции.

Он был дважды командирован за границу для покупки картин для коллекции музея.

Его заслуги были высоко оценены.

В 1855 году Бруни назначается на должность ректора Императорской Академии художеств, которая за время его руководства становится настоящим оплотом классицизма.

В 1872 году утверждают его эскизы к росписи Храма Христа Спасителя, но работали по ним уже его ученики.

Фёдор Антонович Бруни прожил долгую и успешную с точки зрения художественного творчества жизнь и скончался 11 сентября 1875 года в возрасте 76 лет в Санкт-Петербурге.

Он был похоронен на участке Святого Петра Выборгского католического кладбища в Санкт-Петербурге. В 1936 году в связи с закрытием кладбища захоронение вместе с надгробием было перенесено на Тихвинское кладбище (Некрополь мастеров искусств) Александро-Невской лавры.

Творческое наследие Фёдора Антоновича Бруни занимает почетное место в истории русской живописи, и появление его произведений, равно как и произведений Карла Брюллова составило целую эпоху в русском искусстве. Работы художника заслуженно занимают достойное место среди шедевров собраний Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи.

«Голова Христа в терновом венце» - Фёдор Антонович Бруно

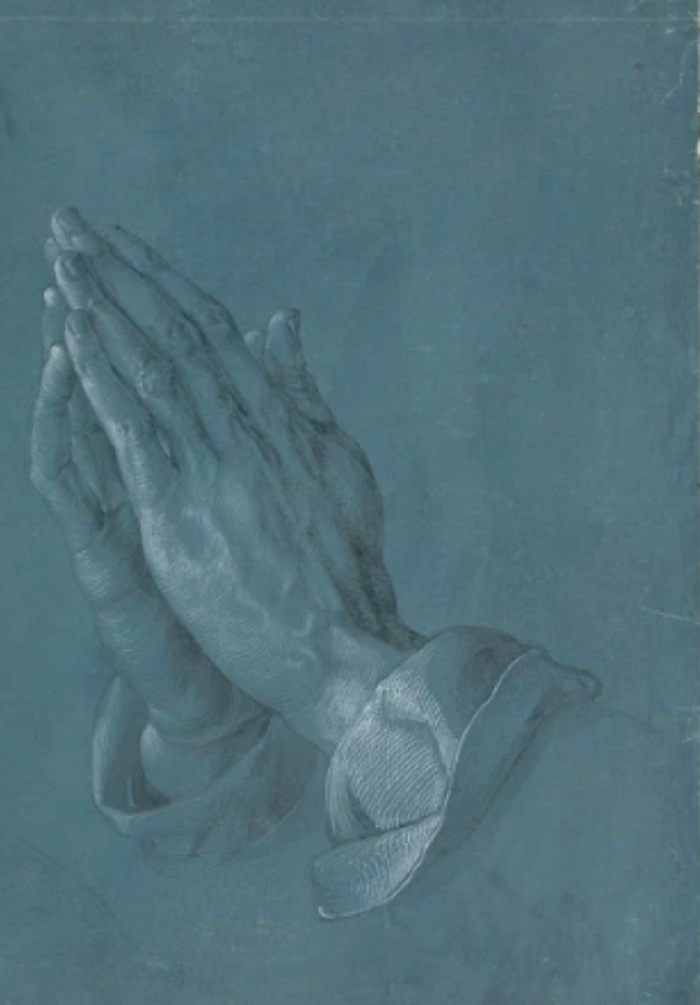

Альбрехт Дюрер, «Руки молящегося» (1508)

Оценили 2 человека

4 кармы