Если идти от житейской реальности, то игнорировать преемственность задач невозможно: земля и люди - всё те же. И хоть организация сельского труда и технические средства меняются, но результаты таких перемен в сельском хозяйстве проявляются в течение нескольких лет, их объективная оценка вполне доступна.

Тем не менее, искать эту оценку в соответствующих документах немногим охота. И это бы ничего, не делись наши неохочие до фактов сограждане своим "компетентным мнением". Например, по такому чувствительному вопросу, как производство или доступность продуктов животноводства в России за последнюю сотню лет и больше.

Состоянием сельскохозяйственной отрасли правительство и общественность были озабочены и до, и после 1917. Ну как - озабочены? Правительства Александра II и Александра III возлагали управление и контроль на помещиков, при некотором участии земств. Советское правительство (менявшее свой состав от съезда к съезду) поручало соответствующие функции районным и сельским советам, при поддержке партийных органов.

Поскольку современные документы все же доступнее старых, то ссылки на них в обсуждениях даются довольно часто, и объективную картину составить проще. Зато о Российской империи часто пишут что в голову взбредет, хотя документов от той эпохи осталось немало, просто они чуть дальше лежат.

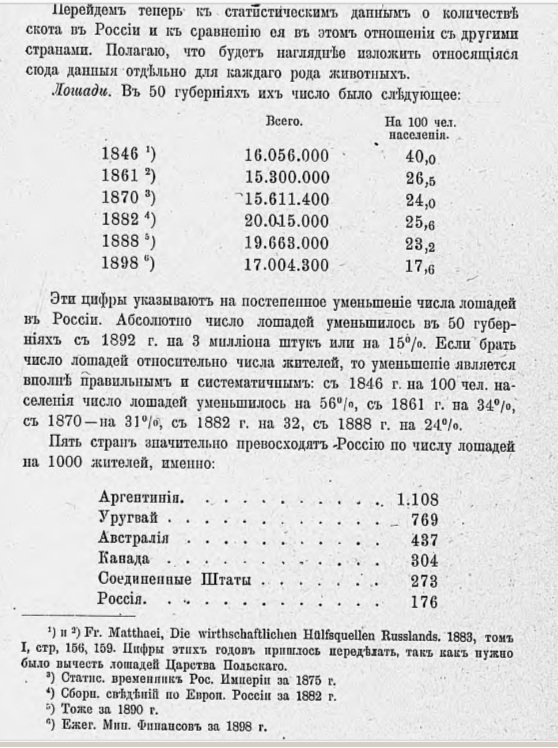

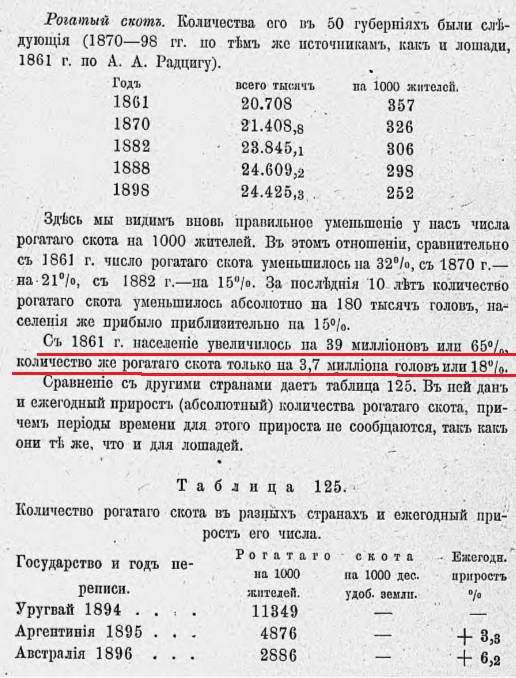

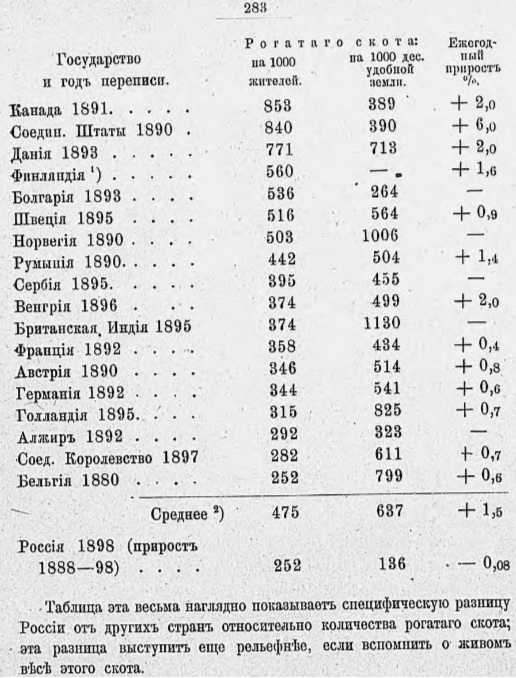

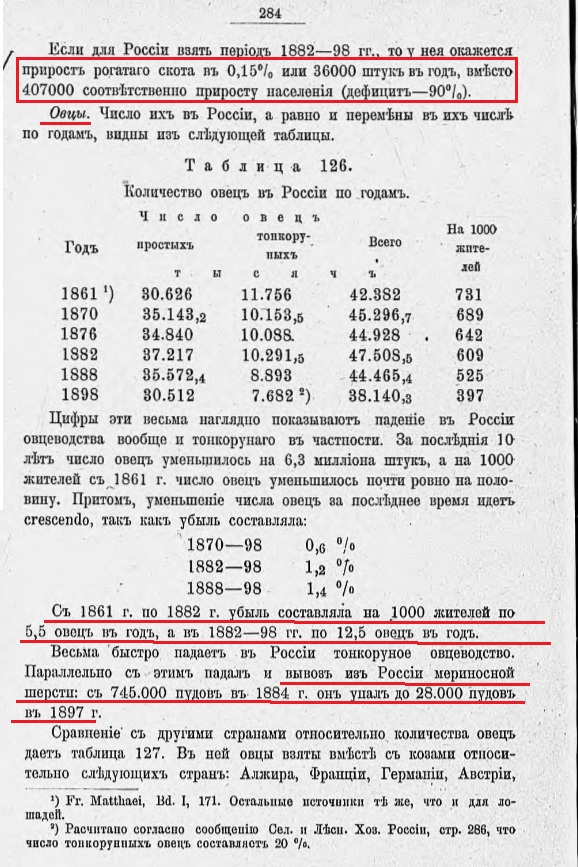

Попробуем уточнить, как обстояло дело с продукцией животноводства в Российской империи, откуда бралось недорогое мясо и какие перспективы были у отрасли. Откроем широко известный обзор Петра Лохтина "Состояние сельского хозяйства России в сравнении с другими странами" (1901). Так как материалы о земледелии уже обсуждались раньше, то здесь приведу только часть, посвященную скотоводству.

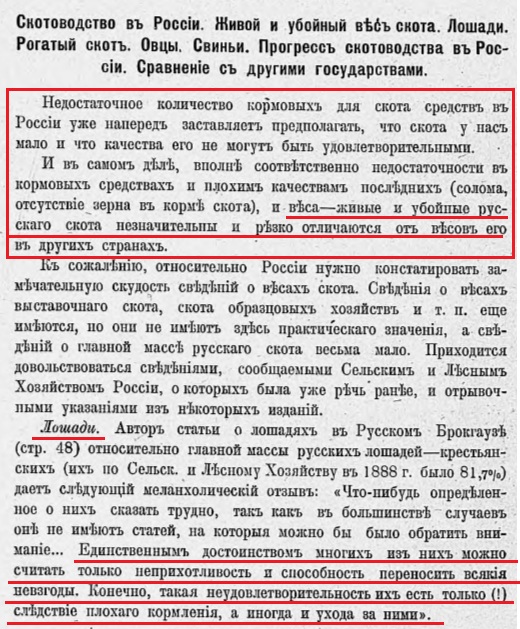

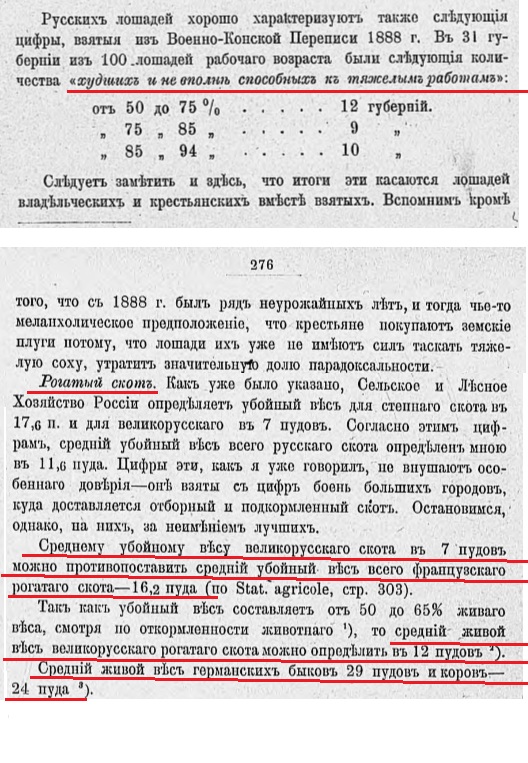

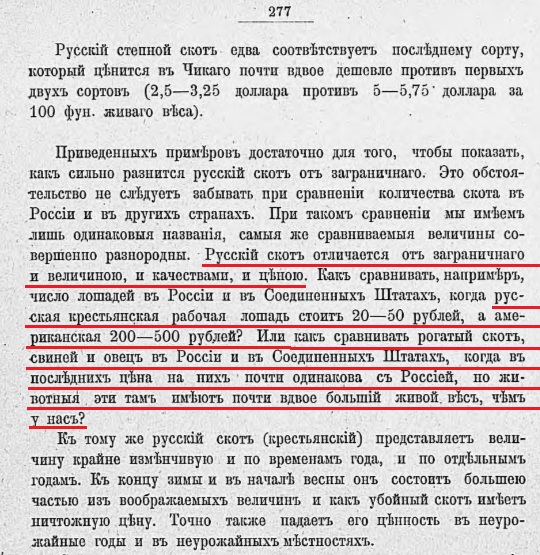

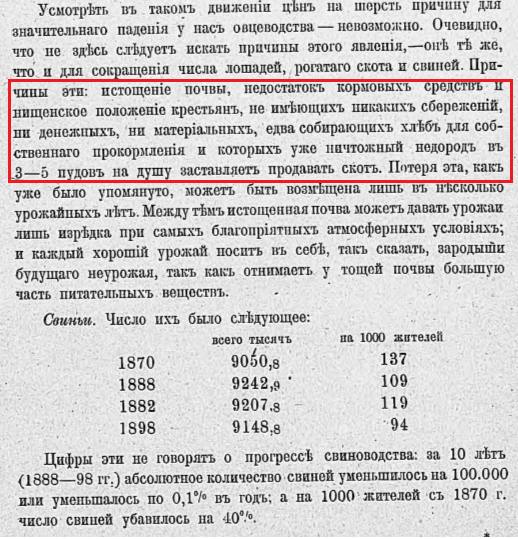

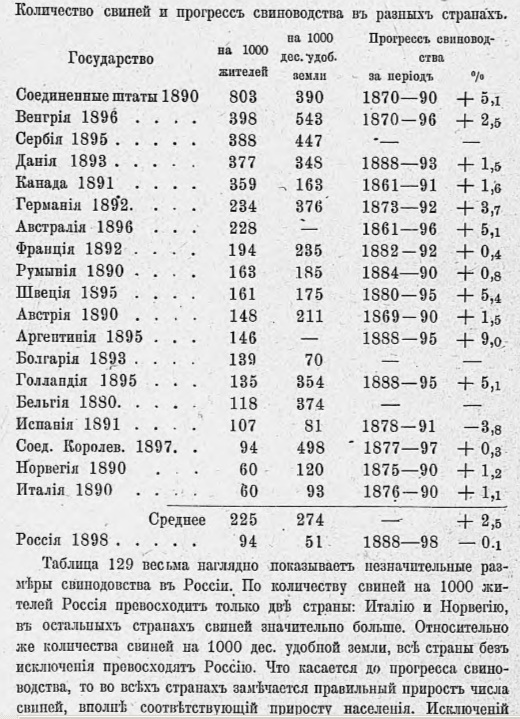

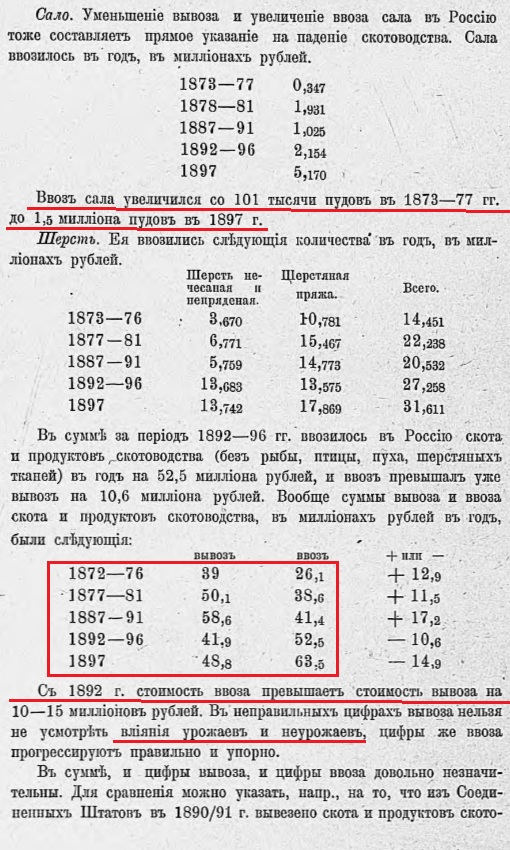

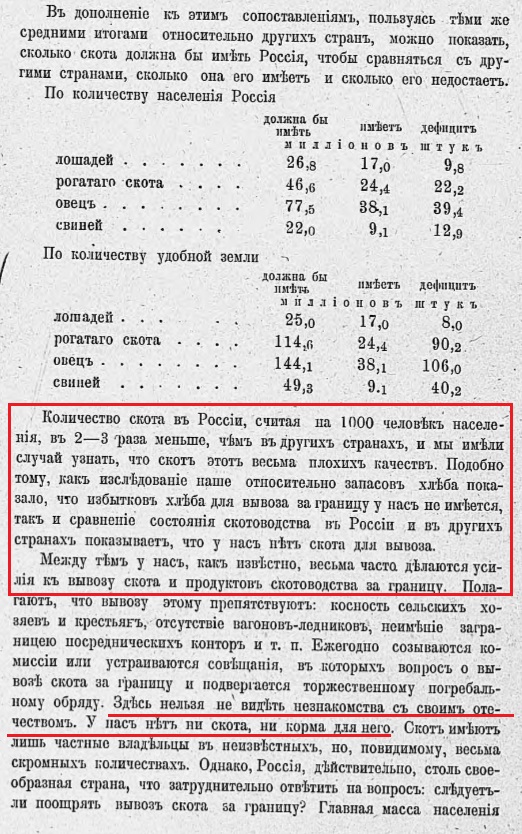

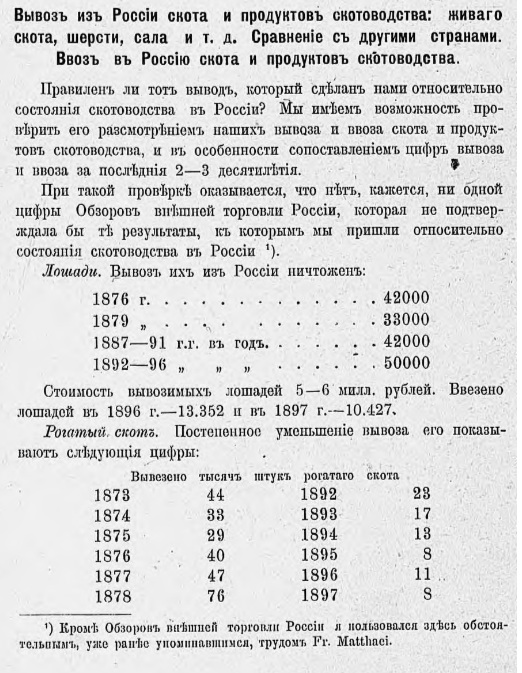

НА СТРАНИЦЕ 274 ЧИТАЕМ:

ОБЩАЯ ОЦЕНКА П.ЛОХТИНА: ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ К НАЧАЛУ 20 ВЕКА.

Рогатаго скота вывозится въ настоящее время на ничтожную сумму въ 400 — 600 тысячъ рублей въ годъ.

Въ 70-хъ годахъ вывозилось свиней въ годъ на 6 -11 милліоновъ рублей, въ 90-хъ на 2-3 милліона. Въ 1870-хъ годахъ стоимость вывозимыхъ овецъ поднималась до 3 милліоновъ рублей въ годъ, въ 1890-хъ годахъ наивысшая сумма была 1,4 милліона рублей; въ 1896 и 97 гг. стоимость вывозимыхъ овецъ упала до 270 тысячъ рублей въ годъ.

Вывозъ скота за границу за послѣднее время представляетъ одну характерную особенность, которую отмѣчаютъ и Обзоры внѣшней торговли Россіи: онъ увеличивается въ неурожайные годы и падаетъ въ урожайные, т.е. представляетъ явленіе обратное тому, что слѣдовало бы ожидать при нормальномъ теченіи народной жизни.

Кажется, что обстоятельство это допускаетъ только одно толкованіе: скота въ общемъ у насъ недостаточно и избытковъ его для вывоза не имѣется, въ неурожайные годы нужда заставляетъ крестьянъ продавать его и онъ дешевъ, за неимѣніемъ кормовъ; въ урожайные—является нѣкоторая возможность задерживать скотъ дома.

__________________________

Данные П.М.Лохтина вполне согласуются с наблюдениями современников и с данными других авторов, например таких как Бехтеев и Гурко (обсуждавшихся раньше). Российские продукты животного происхождения продавались за рубежом дешевле, чем местные, в связи с их качеством (недостаточно чистая пшеница, мелкие яйца), в то же время продолжался и отчасти нарастал импорт с/х продуктов в Россию - шерсти, кож, фруктов, кондитерских изделий, сыров и др. Более того, российских экспортеров вытесняли с европейского рынка производители из Аргентины, Канады, США и других стран Западного полушария

_____________________

Картинка из жизни (отрывок из журнала Максим, с цитатой из Энгельгардта):

Изучая проблемы голода и стараясь понять, как так, почему именно производитель продовольствия в стране голодает больше всех прочих классов, Энгельгардт пришел к удивительному выводу: голод крестьян — важнейшая часть экономики, на которой практически стоит страна, и все гласно или негласно делается для того, чтобы крестьянин был голоден, иначе катастрофа ждет все общество. Все частные и государственные закупочные компании ориентированы на то, чтобы выкупать у крестьянина его основной продукт питания — рожь. Рожь вывозится за границу массово, из нее гонят водку, делают корм казенному скоту, кормят солдат, и немалая часть ее просто сгнивает в амбарах различных казенных учреждений.

Делается все, чтобы цена на рожь на внутреннем рынке была максимальной высокой уже через пару-тройку месяцев после нового урожая. В период сбора урожая цена на нее, наоборот, обваливается — это то время, когда крестьянину нужно платить подати, а денег на руках у него нет, он уже в долгах. С него требуют податей, забирают скот, самого его секут за неуплату — словом, делается все, чтобы он продал излишки собранной ржи по самой низкой цене. После этого рожь выводится с рынка, и цены на нее взлетают до небес. Часто мясо, пшеница и другие дорогие продукты были значительно дешевле этой ржи.

✒ «Прошедшей осенью у нас говядина обходилась скупщикам скота по 80 копеек за пуд, знаю даже несколько покупок по 50 копеек пуд. Между тем ржаная мука была от 1 рубля до 1 рубля 10 копеек за пуд. Мужик приводил на рынок корову, продавал ее за бесценок и на вырученные деньги покупал ржаную муку».

https://www.maximonline.ru/lon...

_________________________________________________

Для справки: Потребление продуктов к концу 20 в. https://djvu.online/file/c2jAm...

Оценили 6 человек

15 кармы