Присоединение Курляндского герцогства к России было осуществлено в ходе третьего раздела Польши. По этому разделу большую часть польских земель с Варшавой захватила Пруссия. Остальная часть населенной поляками территории с Люблином отошла к Австрии. Западная Волынь, Западная Белоруссия, Литва и Курляндия были присоединены к России.

Курляндское герцогство было присоединено к Российской империи на основании просьбы Курляндского ландтага, высшего органа власти в герцогстве.

Задолго до присоединения в Курляндии началась агитация в пользу присоединения к России. В Митаве во главе группы дворян пророссийской ориентации стоял курляндский обербургграф Отто Герман фон дер Ховен.

Отто фон дер Ховен

Но Екатерина II не спешила с присоединением Курляндского герцогства к России. В июне 1792 года она официально, через своего резидента, заявила, что «поддержит всякое постановление, какое Курляндский сейм признает необходимым сделать для блага страны».

Однако принятие такого постановления затруднялось тем обстоятельством, что герцог Петр находился в состоянии постоянного конфликта с местным немецким дворянством. Примирение состоялось только в начале 1793 года, когда герцог Петр и немецкое дворянство подписали «Акт соглашения между Его высококняжеской светлостью герцогом и благородным рыцарством и земством». Но это примирение носило сугубо формальный характер, поскольку упомянутый Акт серьезно ограничивал власть герцога Петра.

В 1794 году Екатерина II подписала Акт гарантии курляндской конституции, что говорит о том, что в это время она еще не думала о присоединении Курляндии. Но ее отношение к этому вопросу изменилось после восстания в Польше под руководством Тадеуша Костюшко, героя войны за независимость США, дослужившегося до звания бригадного генерала.

6 (17) апреля жители Варшавы совершили нападение на русский гарнизон, расквартированный в польской столице. Всего в этот день в Варшаве было убито более 2200 русских солдат и офицеров, большинство из которых в момент нападения даже не были вооружены. Остальным с огромным трудом удалось вырваться из города.

Это событие, вошедшее в историю под названием «Варшавской заутрени», послужило началом к всеобщему восстанию поляков против Австрии, Пруссии и России — участников разделов Польши в 1772 и 1793 гг.

Как пишет В. А. Бильбасов, «военный пожар разлился по всей Великой Польше, охватил Митаву, коснулся Курляндии». Курляндские крестьяне отказывались исполнять барщину, поджигали дома, громили помещичьи имения. Поддержка крестьян облегчила для отрядов Костюшко захват Либавы (Лиепая). Восстание отвлекло внимание феодальной Европы от Франции и тем самым, по выражению Ф. Энгельса, «спасло французскую рефолюцию».

11 июля Курляндский сейм постановил: ввиду польских замешательств просить русскую императрицу об особой защите Курляндии и ее конституции».

В подавлении польского восстания участвовали войска Пруссии и России.

К началу сентября на главном театре войны появился Суворов во главе 10-тысячного отряда. 4 сентября он взял Кобрин, 8 сентября под Брест-Литовском разбил войска Сераковского, которые в полном беспорядке отступили к Варшаве.

29 сентября последовало сражение при Мацеёвицах, в котором главные силы поляков были разбиты генералом Денисовым, а сам Костюшко был взят в плен.

Ян Богумил Плерш. Ранение и взятие в плен Тадеуша Костюшко под Мацеёвицами 10 октября 1794 года

В середине октября 1794 года русские войска заняли Поланген (Паланга) и Либаву (Лиепая).

Генерал-поручик князь Голицын, командовавший войсками при взятии Полангена и Либавы, рескриптом от 26 октября был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени «за очищение Курляндии и Самогиттии (Семигаллии — В.Г.) от польских мятежников и за восстановление там спокойствия».

19 (30) ноября 1794 года, после окончательного подавления Польского восстания против России и вступления русских войск под командованием Суворова в капитулировавшую Варшаву, Екатерина II присвоила Суворову звание генерал-фельдмаршала

Поражение восстания Костюшко, направленного против разделов страны, послужило поводом для окончательной ликвидации польско-литовского государства.

При этом Пруссия пыталась всячески противодействовать решению курляндского вопроса в пользу России.

В июне 1794 года прусский посланник при русском дворе граф Гольц был отозван и вместо него в Петербург был направлен граф Тауенцин. В инструкции, данной новому посланнику, было предписано «всячески стараться воспрепятствовать России завладеть Курляндией», особенно же «Либавским на Балтийском море портом».

Исполняя приказание своего короля, граф Тауенцин пытался сблизиться с фаворитом императрицы Екатерины Платоном Зубовым, предложив тому именем короля Курляндское герцогство, но тот от этого предложения отказался.

В сентябре 1794 года по всей Курляндии широко обсуждалось предложение Отто Германа фон дер Ховена «уничтожить ленную зависимость Курляндии от Речи Посполитой и отдаться под покровительство России, причем просить русскую императрицу о сохранении особых прав и привилегий герцогской фамилии, рыцарства и земства».

Герцог Петр выступил категорически против этого предложения фон дер Ховена. Он направил вице-канцлеру Российской империи графу Ивану Андреевичу Остерману, сыну Андрея Ивановича Остермана, официальное письмо, в котором выразил протест против данной инициативы, «как возбуждающей революционное в стране движение против государственного строя Курляндии, признанного и гарантированного Россией».

Иван Андреевич Остерман

Вице-канцлер А.И.Остерман в ответном письме писал:

«Милостивый государь! Письмо, которым Ваша Светлость изволила почтить меня 30 сентября, я представил Императрице и теперь отвечаю по особому Ея Величества приказанию.

Настоящее положение польских дел вполне оправдывает в глазах Ея Величества как желание, выраженное в письме Вашей Светлости, так и просьбу, высказанную курляндским рыцарством. Равным образом, Ея Величество по своей мудрости соизволила признать настоятельную необходимость разрешить, не теряя времени, столь важный вопрос и посоветоваться с Вашей Светлостью обо всем, касающемся интересов и благосостояния Курляндии и Семигалии. Ея Величество изволила при этом вспомнить, что Ваша Светлость много уже раз высказывали желание посетить императорский двор. Вследствие чего Ея Величество приглашает Вашу Светлость прибыть возможно скорее в Петербург, чтобы непосредственно с вашей Светлостью обсудить и решить столь важный вопрос.

Лифляндский генерал-губернатор барон Пален, который будет иметь честь представить Вашей светлости настоящее письмо, получил уже приказание принять все необходимые меры для удобного путешествия Вашей Светлости, между тем как я готовлю помещение для приема Вашей Светлости».

Пока герцог Петр собирался в поездку в Санкт-Петербург, пришло сообщение, что в Петербурге начала работу конференция с участием полномочных представителей Австрии, Пруссии и России, на которой решалась судьба Польши.

13 (24) октября 1795 года участники конференции подписали трёхстороннюю — русско-прусско-австрийскую — конвенцию о третьем разделе Речи Посполитой. Стороны взаимно гарантировали друг другу новые владения, полученные ими при разделе Польши, вплоть до оказания военной поддержки в случае покушения на эти владения любых третьих сторон или попыток их возвращения Польше.

Три страны согласовали решение, что граница Российской империи будет отодвинута до Полангена, причем «все земли, владения, провинции, города, местечки и деревни, заключающиеся в означенной черте, будут присоединены навсегда к Российской империи».

Судьба Курляндского герцогства при этом не оговаривалась, хотя его территория входила в присоединяемые к России земли.

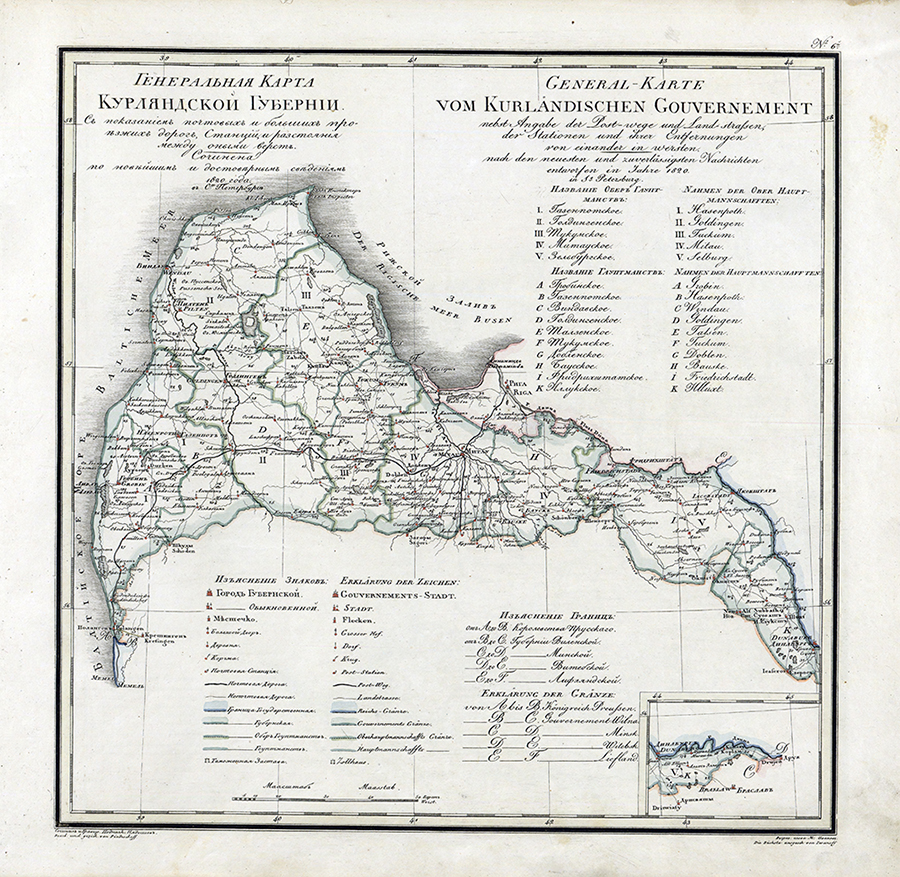

Карта Курляндской губернии (увеличивается).

В начале ноября Отто фон дер Ховен разослал новую петицию, на этот раз подписанную 33 курляндскими дворянами, с требованием созвать сейм для обсуждения и принятия решения по вопросу о дальнейшем статусе Курляндского герцогства.

Вскоре герцог Петр получил еще одну петицию, под которой также стояли подписи многих дворянских семейств Курляндии. Новая петиция заклинала всех курляндцев разорвать связь с Польшей и «подчиниться вполне русской императрице и предоставить ее великодушию судьбу Курляндии».

В Петербург герцог Петр прибыл только 27 января 1795 года. Его сопровождала большая свита: канцлер Вольф, обер-бургграф Шеппинг, высший советник Фиркс, оберфорстмейстер Дершау, обершталмейстер Гейкинг, подполковник герцогской гвардии Дризен (будущий губернатор Курляндской губернии), личный секретарь герцога, много пажей и масса челяди.

Герцог и его свита поселились в огромном доме вице-канцлера графа И.А.Остермана. Императрица Екатерина и Великий князь Павел Петрович приглашали герцога Петра на обед. Министры Екатерины II оказывали герцогу Петру всяческое уважение. Герцог Петр к этому времени уже осознал, что сохранить прежний статус Курляндского герцогства как вассальной территории по отношению к Польше невозможно.

Невозможно было обеспечить и независимость Курляндского герцогства. Вопрос был только в том, на каких условиях должны свершиться перемены. Герцог Петр желал сохранить определенные права. Отто фон дер Ховен заявлял о необходимости безусловного подчинения России, объявляя герцога Петра при этом лишь вассалом польской короны и более ничем.

Екатерина II выступала против насильственного присоединения Курляндского герцогства. В том числе и по той причине, что подобное присоединение могло повлечь за собой претензии со стороны Австрии и Пруссии.

Граф Остерман, отвечая герцогу Петру в связи с обвинениями его Отто фон дер Ховеном, писал, что «Ее Величество питает надежду, что меры, которые примет Курляндия, будут единодушны, законны и вполне согласны с конституцией страны».

Судьба Курляндского герцогства зависела не от воли герцога Петра, а от воли немецкого дворянства.

5 (16) марта 1795 года, в понедельник, в Митаве начал работу Курляндский сейм. А спустя два дня, в среду, партия фон дер Ховена одержала полную победу — делегаты единодушно приняли два документа: Манифест Благородного Рыцарства и Земства Герцогств Курляндского и Семигальского об отречении от ленной зависимости Польше и Акт «добровольного подвержения под Высоко-Славный Скипетр Ея Величества Екатерины II».

В Манифесте, в частности, говорилось:

«Мы, земский Предводитель и земские Послы собранного на Сейм Благородного Рыцарства и Земства Герцогств Курляндского и Семигальского объявляем нашим Манифестом, что когда в половине шестнадцатого столетия Император и Германская империя, под верховной властью и покровительством коих состоял Тевтонический орден в Лифляндии, оставили сей Орден и так называемые Лифляндские области без защиты и помощи, то помянутый Орден купно (вместе — В.Г.) с изпомещенными там Дворянством и городами решился в 1561 году избрать себе другого верховного Государя и покровителя. Швеция, Дания и Польша одна пред другою домогались сей верховной власти и покровительства; знаменитость (известность — В.Г.), которой Польша тогда преимущественно отличалась, решила вольный выбор наших предков и была причиною, что они предпочли Польшу всем ее соперникам. Постановления, утвержденные торжественной присягой всех договаривающихся сторон, определили условия заключенного с Польшей нового союза. В сих постановлениях вся Лифляндия отреклась от существовавшего до того орденского правления. Задвинская часть избрала безпосредственное Польское правление, а Курляндия и Семигалия, как лежащая по другую сторону Двины часть Лифляндии, предпочли состоять под Польским покровительством яко ленъ, удержав последнего Гермейстера Готгарда Кетлера и потомков его мужского пола с титулом Герцога, зависящего от Польши.

Лютеранский закон признан в помянутых постановлениях за веру, господствующую в Лифляндии и Курляндии, а исповедующую оную предоставляется спокойная принадлежность всех церквей.

Равным образом в тех постановлениях обещано шляхетству, городам и всем жителям Лифляндии и Курляндии сохранение тогдашних прав, вольностей, законов, привилегий и обычаев их, а дворянству сверх того и все права, вольности, привилегии и преимущества, коими тогда пользовалось Польское Шляхетство. Обнадежено оное освобождением от всех пошлин и податей, кроме тех, коими оно само себя обложить могло, и увольнением от пошлин во всех Польских землях. Также выговорено соблюдение (сохранение — В.Г.) Немецкого градоначальства и чтобы Пильтенский округ, проданный без всякого права последним Епископом Минхгаузеном, вновь присоединен был к Курляндии и находился по праву ленному во владении Герцогов, как и вся Курляндия и Семигалия.

Сколь же ни благоразумны были взятое в тогдашние времена предками нашими прибежище к Польше и условие, на коем они для основания благоденствия потомства своего всенародными постановлениями отдались в Польское покровительство, но опыт, к сожалению, явно доказал, сколь мало сохраняемы были сии с предками нашими учиненные постановления, поелику оные вообще, а особливо вышеозначенные статьи неоднократно с Польской стороны были так нарушены, что без праведного и могущественного заступления России бы уже испровергнута была вся наша конституция.

Если же сверх всего вышесказанного принять в уважение еще и то, что без сильной и великодушной защиты Ея Величества достославно царствующей ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ, все наше отечество учинилось бы жертвою последнего Польского возмущения (речь идет о восстании в 1794 году под руководством Тадеуша Костюшки, которое охватило и часть территории Курляндского герцогства — В.Г.) , то очевидно, что с Польской стороны уже давно и разным образом нарушены и расторгнуты заключенные с предками Нашими постановления, и что мы, следуя правилу, когда отступает один от договора, то может отступить и другой, тем более имеем право отрешиться от Польской верховной власти, что за воспоследовавшим разрушением Польской Республики оное постановление и само по себе уничтожилось.

Того ради мы по естественному и народному закону, имея в равных с предками Нашими обстоятельствах равное право, объявляем и возвещаем чрез сие и силою сего Нашего Манифеста торжественнейшим образом пред Богом и светом за себя и потомков Наших, что договор, заключенный предками Нашими в 1561 году, является порушенным и признаем уничтоженным и что мы для того также сим и силою сего нашего манифеста за себя и потомков наших навсегда и на вечные времена торжественнейшим и законным образом отрещись восхотели и действительно отрицаемся от вышереченных постановлений и от существовавшего поныне покровительства и верховного начальства Польши над нами и сими герцогствами, так же как и от всяких связей, обязательств и обязанностей, коим мы и сии герцогства поныне в рассуждении Польши подлежали.

Во уверение чего сей наш манифест и сие отрицание на частопомянутое постановление и на все поныне между Польшей и нами существовавшие обязательства подписано своеручно нами, земским предводителем и земскими послами собранного в рассуждении сего и по сему предмету на нынешний сейм благородного рыцарства и земства, также нами, верховными советниками и советниками, за нас лично и в звании старших братии своеручно же подписано с приложением родовых печатей и присовокуплением наших рыцарских печатей утверждено.

Дано в Митаве из земского собрания марта 18-го дня 1795 г.».

Курляндский ландтаг избрал делегацию, которая вместе с делегацией от Пилтенского дворянства 19 марта прибыла в Петербург.

Представители Курляндского герцогства находились в столице Российской империи в течение почти целого месяца — все это время готовились документы для торжественного заседания правительствующего Сената, на котором должен был рассматриваться вопрос о присоединении Курляндского герцогства к Российской империи.

10 апреля Екатерина II писала Фридриху Мельхиору Гримму (1723—1807), немецкому публицисту эпохи Просвещения, дипломату и своему многолетнему корреспонденту:

«Господа курляндцы прибыли сюда не для предложения каких-либо условий — они только просят уравнять их с другими областями империи, т.е. учреждения губернии. Я отвечала им, что это разумелось само собою, и тотчас будет приступлено к предварительным распоряжениям — к определению уездов, к разделению дел на четыре разряда, к постройке зданий для казначейства и судебных мест, к их внутреннему устройству. На все это требуется обыкновенно не менее года...»

15 апреля, в пятницу, делегации Курляндского герцогства и Пилтенского округа общим числом в 17 человек на придворных каретах шестеркой цугом, в сопровождении конюшенных и гайдуков, прибыли в Зимний дворец.

По особому церемониалу они были введены в Тронный зал. Здесь уже находилась императрица Екатерина II, голову которой украшала малая императорская корона. Вокруг императрицы стояли высшие чины Двора, сановники и министры.

Отто фон дер Ховен обратился к Екатерине II со словами приветствия от имени курляндского рыцарства, после чего секретарь Курляндского сейма Нергериус передал вице-канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману сеймовые акты о присоединении Курляндии к Российской империи.

То же самое затем сделал и барон фон Корф от имени Пилтенского округа. (Вероятно, это был курляндский сановник Фридрих-Сигизмунд фон Корф, который после присоединения Курляндии к России был переименован в Фёдора Николаевича, произведен в тайные советники, но скоро умер (1797 г.) в звании (первого по учреждении конвента белорусского дворянства) белорусского губернского маршала. Из его сыновей старший (Фёдор Фёдорович, 1760-1813) был обер-комендантом в Митаве, а младший, Андрей, возглавлял в России юстиц-коллегию.)

В ответ на выступления Отто фон дер Ховена и барона фон Корфа вице-канцлер Российской империи И.А.Остерман от имени Екатерины II сказал, что

«Ее Величество императрица с благоволением изволит взирать на торжественный акт, только что исполненный рыцарствами Курляндии, Семигалии и Пилтена. Ее Величество усматривает в нем свободное выражение безграничного доверия к постоянной и непоколебимой, постоянно проявляемой заботливости о счастии и благополучии этих областей...»

Торжество закончилось целованием руки императрицы Екатерины II. После этого делегатам от Курляндии и Семигаллии и Пилтенского округа были вручены печатные экземпляры манифеста на русском и немецком языках, в котором, в частности, говорилось:

«Объявляем при том Императорским Нашим Словом, что не только свободное исповедание веры, от предков вами наследованной, права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, в целости соблюдены будут; но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданнные Российские по милости Наших предков и Нашей наслаждаются».

В этот же день был обнародован Манифест императрицы Екатерины II о присоединении к России герцогств Курляндского и Семигальского и Пильтенского округа, в котором говорилось, что

«...не токмо свободное исповедание веры, от предков вами наследованной, права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, в целости соблюдены будут, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости наших предков и нашей наслаждаются».

Одновременно был обнародован Указ Екатерины II Сенату о принятии присяги на вечное российское подданство от представителей княжеств Курляндского, Семигальского и Пильтенского округа. Приводить к присяге население этих территорий должен был генерал-поручик барон фон дер Пален.

20 апреля, в среду, делегации Курляндского герцогства и Пилтенского округа были приглашены на общее собрание Правительствующего Сената, где в торжественной обстановке принесли присягу на верность Российской империи.

Текст присяги зачитал пастор Вольф. Спустя четыре дня в Митаве на верность Российской империи присягнули члены правительства Курляндского герцогства, 27 апреля — дворяне, горожане и лица свободных состояний.

К 1 мая на верность Российской империи присягнули все жители Курляндии, Семигалии и Пилтенского округа.

На верность России не присягнул только один человек — герцог Петр, который все это время продолжал оставаться в Петербурге. Еще 17 (28) марта герцог Петр подписал документ об отречении от престола.

Была образована специальная комиссия по решению имущественных и прочих вопросов, возникаемых в связи с принятием Курляндского и Семигальского герцогств и Пильтенского округа в подданство Российской империи.

В состав этой комиссии вошли: действительный тайный советник, вице-канцлер, сенатор и орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. равноапостольного князя Владимира большого креста первой степени и Св. Анны кавалер граф Иван Андреевич Остерман; действительный тайный советник, обер-гофмейстер, главный над почтами директор и орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского и Св. равноапостольного князя Владимира большого креста первой степени кавалер граф Александр Андреевич Безбородко; действительный тайный советник генерал-прокурор, действительный камергер и орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. равноапостольного князя Владимира большого креста первой степени, Св. Победоносца Георгия второго класса, Белого Орла и Св. Станислава кавалер граф Александр Николаевич Самойлов; генерал-поручик, исполняющий должность генерал-губернатора Курляндского и орденов Св. Александра Невского, Св. равноапостольского князя Владимира второй степени и Св. Победоносца Георгия третьего класса и Св. Анны кавалера барон Петр Алексеевич фон-дер-Пален, и тайный советник, государственной коллегии иностранных дел член и орденов Св. Александра Невского и Св. равноапостольного князя Владимира большого креста первой степени кавалер Аркадий Иванович Морков.

Правительственная комиссия и герцог Петр договорились о следующем:

1. Полная стоимость имущества герцога Петра оценивается в один миллион семьсот пятьдесят тысяч албертовых талеров. Из этой оценки «исключаются движимое имение, скот, лошади и винокуренная посуда, которые не входят в предположенную цену, а остаются в особенном ... расположении» герцога Петра.

2. Императрица Екатерина II «из свойственного е.и.в. великодушия и в знак драгоценного ее к» герцогу Петру «благоволения, прибавляет к вышеопределенному миллиону семистам пятидесяти тысячам алберт-талеров еще двести шестьдесят одну тысячу таковых же, что и составит два миллиона одиннадцать тысяч албертовых талеров».

3. Из вышеозначенной суммы один миллион одиннадцать тысяч рейхсталеров изымаются за долги Курляндского герцогства.

4. Герцог Петр получает один миллион албертовых талеров и, кроме того, по 100 тысяч албертовых талеров в год на проживание. Из упомянутых 100 тысяч герцог Петр обязуется продолжать выплачивать «определенные от нас некоторого времени годовые пенсии, а именно: брату нашему принцу Карлу по шести тысяч; супруге его принцессе Аполлонии по две тысячи; детям их, а нашим племянникам, по двадцать четыре тысячи, и сестре нашей баронессе Черкасовой по десяти тысяч, а всего и всем вышеименованным по сороку две тысячи албертовых талеров на год».

6 июня 1795 года Екатерина II подписала Указ о присоединении Курляндского герцогства к России с одновременным преобразованием его в губернию с центром в Митаве.

Герб Курляндской губернии

12 июня герцог Петр вернулся в Митаву, где оставался до 30 августа, после чего выехал за границу. Еще задолго до третьего раздела Польши он начал скупать поместья в Пруссии, куда и перевез все свое имущество, в том числе и детали интерьера дворца, например, алтарь дворцовой церкви.

27 ноября был опубликован указ о приведении в действие на территории Курляндского герцогства закона о губерниях.

К 28 января 1796 года административно-территориальная реформа в Курляндской губернии была завершена.

Первым губернатором Курляндской губернии еще 2 мая 1795 года был назначен генерал-поручик барон Петр Алексеевич фон-дер Пален, правитель Рижского наместничества в 1792-1795 гг.

Виктор Гущин.

Оценили 0 человек

0 кармы