Вот есть семь чудес света, а есть семь чудес России. Их выбирали народным голосованием в 2008 году. Одно из них — плато Маньпупунёр в Республике Коми. Плато Маньпупунёр — это семь гигантских каменных столбов - с многоэтажку каждый посреди ничего в тайге. Вокруг ни дорог, ни связи, а до ближайшей цивилизации — пара сотен километров. Чтобы попасть сюда, надо идти 230 км пешком через перевал Дятлова, лететь на вертолёте или сплавляться по реке. И какой бы способ добраться сюда вы ни выбрали — будет приключение.

Девственный лес, Шаман и мамонты: гуляем по плато

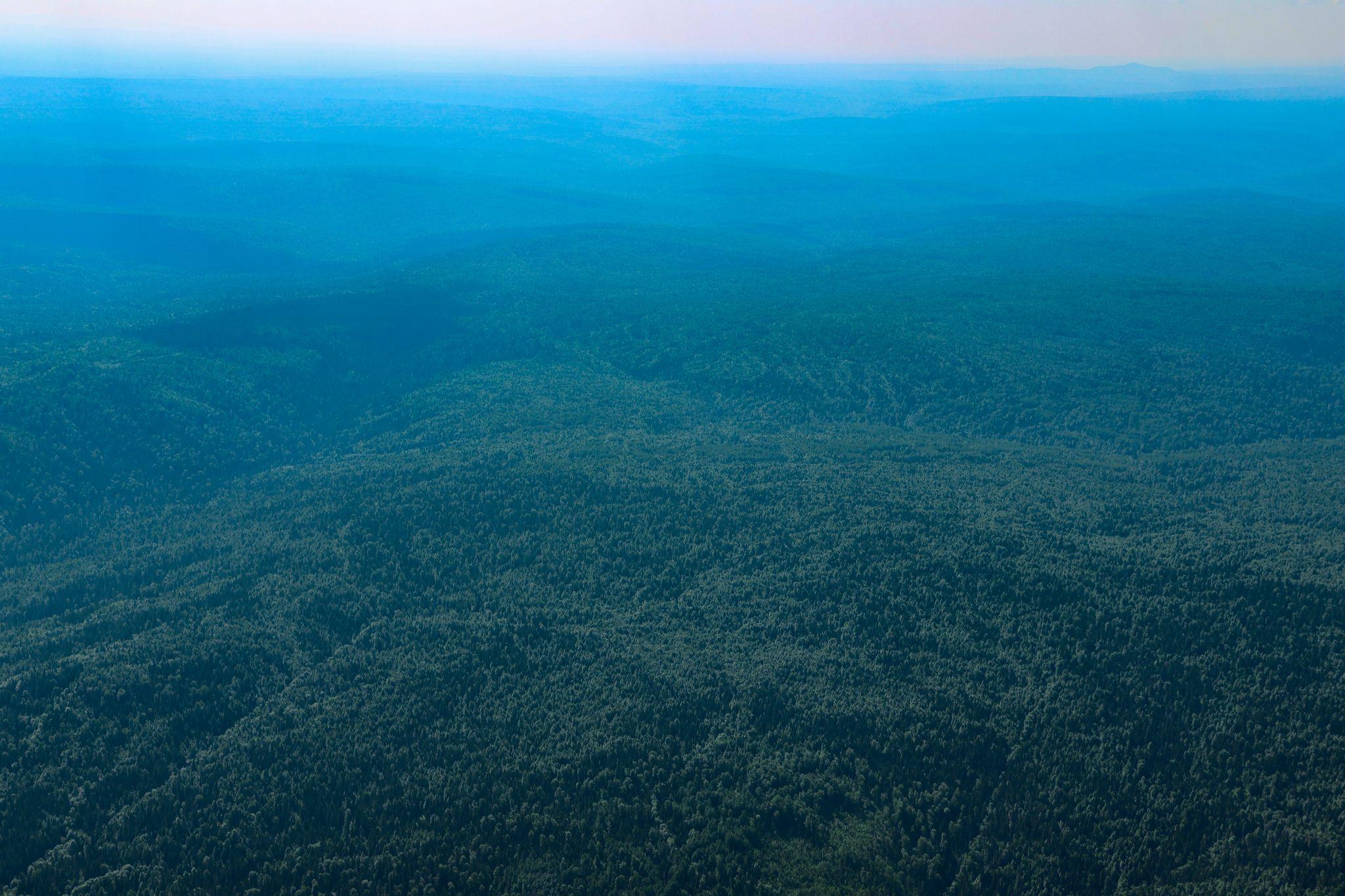

Вокруг плато — самый большой девственный лес в Европе. Девственный — значит, современный человек туда не лез со своей хозяйственной деятельностью: ничего не строил и не вырубал. Здесь только манси своих оленей раньше пасли. То есть это буквально непроходимая тайга, где некоторым деревьям по 400 лет.

Где-то среди таких вот лесов — хребет Маньпупунёр, а на его верхушке — кусочек равнины. Это и есть плато.

На нём стоят каменные столбы — от 30 до 42 метров высотой каждый. Миллионы лет назад это были горы. Сейчас — останцы выветривания.

Неважно, летели вы на Маньпупунёр полтора часа или шли пешком неделю — всё равно проведёте здесь ровно три часа, по правилам Печоро-Илычского заповедника. Большую часть суток каменные столбы проводят в одиночестве — так давно повелось. Раньше здесь было святилище народа манси. Считается, к столбам могли подходить только мансийские шаманы.

А вот и Шаман — единственный столб выветривания, у которого здесь есть официальное имя.

Он стоит в стороне от других столбов, и на подходе к плато его всегда видно первым. И он же единственный останец, который можно потрогать руками летом. К другим тропа не подходит настолько близко, а сходить с неё нельзя — тундру берегут от вытаптывания.

Оставшиеся шесть столбов стоят кучнее. У последнего люди обычно проводят больше всего времени — любуются на море тайги:

А вот так останцы выглядят вблизи:

Эта текстура — серицито-кварцитовый сланец. Порода древняя и, надо сказать, очень прочная. За счёт неё столбы до сих пор и стоят.

Штука в том, что «плоть» горы неоднородна — внутри неё есть пустоты. Когда на Урале бушевала сейсмическая активность, каменные плиты двигались и находили друг на друга, а пустоты внутри гор заполнялись магмой. В итоге внутри получилась сеть прожилок из прочной породы — что-то наподобие «скелета» горы.

В этих краях довольно много останцов похожего происхождения, но конкретно эти — самые зрелищные. Хотя и на остальные тоже, конечно, посматривайте. Вот, например, «мамонты» — они тут совсем рядом. Это стена выветривания высотой примерно в 30 метров и длиной в 100.

Многим очертания этих скал напоминают мамонта с мамонтёнком.

«230 километров пешком» и другие способы добраться сюда

Летом на плато Маньпупёнер нельзя приехать. Зато можно прилететь, приплыть или прийти.

1. Прийти.

Шагать придётся примерно 230 километров в обе стороны. Такое удовольствие обычно растягивают на две недели. Стартуют из города Ивделя Свердловской области, по пути смотрят перевал Дятлова, гору Отортен и другие точки.

Это серьёзный поход, в котором нужно не только по сторонам смотреть, но и нести на себе килограммов эдак 15–20, мыться в реке и отбиваться от комаров. Уральских кровососов городские брызгалки не берут — всё равно атакуют. Тучами. Так что без энцефалитки (это такой специальный костюм, в котором к вам негде подкуситься) сюда лучше даже не соваться. Ну или хотя бы сетку на лицо возьмите.

По пути туристы ночуют в палатках или в горных модулях:

Это такие цилиндрические вагончики, внутри похожие на купе в поезде. На койках расстилают спальные мешки и спят. Туристы говорят, что в жару это сродни пытке — в модуле вездесущие комары и духота. Зато зимой наоборот — дом приходится хорошо протапливать.

На пешем маршруте есть несколько горных лагерей с такими модулями. Вот один из них:

В масштабах местных гор выглядит, как будто кто-то детали детского конструктора по полу рассыпал.

Это «Вологодская грань», или просто «Вологодка», — последний лагерь на пути к плато. Отсюда очень хороший обзор на окрестные горы и закаты над ними. Летом в этих широтах белые ночи: закаты длятся по несколько часов, а потом плавно перетекают в рассветы.

А ещё на «Вологодке» отважные зайцы.

Людей почти не боятся. Инспекторы Печоро-Илычского заповедника объясняют, что те приходят сюда специально к туристам. Но не чтобы клянчить еду, а чтобы прятаться от хищника. Хищник же не пойдёт туда, где всегда людно и шумно. А вот по пути через тайгу походникам иногда приходится и самим громко распевать песни — ну мало ли.

На плато у столбов туристам ночевать нельзя — там живут только сотрудники заповедника и волонтёры. От «Вологодки» до столбов идти всего 10 километров. Так что обычно туристы спят там, а с утра делают последний рывок. Ну а потом — долгий путь домой.

2. Прилететь.

Вот так из иллюминатора вертолёта выглядит дождь над нетронутой тайгой:

Иллюминаторы в пути открывать можно, но высовывать руки и камеры — рискованно. Гиды шутят, что каждый второй медведь в этой тайге уже успел обзавестись смартфоном.

Добраться сюда по воздуху — самый простой, но и самый дорогой способ. Летают обычно из Пермского края (из посёлка Ныроба, куда вас довезут от Перми) или из Республики Коми (из аэропорта города Ухты, куда есть прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга).

Главный бонус вертолётной заброски (помимо экономии времени, конечно) — это облёт каменных столбов. Пилоты специально кружат над плато, чтобы люди могли рассмотреть останцы с воздуха.

3. Приплыть.

Этот маршрут водно-пеший. Он начинается в деревне Усть-Унье. Оттуда вас поднимают по Печоре на судне на воздушной подушке. От места высадки до плато — пройти 25 километров. Это пеший поход на пять дней через «Вологодскую грань». Подойдёт тем, кто не готов на вертолёт или на 230 километров пешком.

Надберёзовики и куропатки: как смотреть тундру

Сюда едут ещё и смотреть на заповедную тундру и её обитателей. Вот тундряная куропатка проводит инспекцию земель Печоро-Илычского заповедника.

На тропе у столбов таких можно встретить много, если сильно не шуметь.

По мере подъёма густые горные леса сменяет криволесье, а потом и тундра. Причём тундра сама по себе неоднородна. Здесь ещё встречаются ели. Несмотря на скромный рост, многие из них уже старушки. В поясе горной тундры выше они уже не вырастут.

А ещё тут заросли карликовой берёзы.

По осени грибы перерастают эти берёзы. Их тут в шутку называют надберёзовиками. Ну потому что они не под берёзой, а над берёзой, логично же.

А ещё в ерниковой тундре можно встретить «уральский ананас» — ягоду княженику:

Кто-то считает, что вкус княженики напоминает вкус ананаса. Но конкретно тут, в заповеднике, об этом могут судить разве что медведи. Все эти ягоды — для них, а не для туристов. В окрестностях плато их, говорят, бродит четверо. То есть это вполне конкретные медвежьи личности, которых считают «местными». К столбам они заходят редко, но по осени всё-таки заносит. Уж слишком много в это время вкусных ягод по склонам хребта — а к зиме надо жир запасать.

С подъёмом ерниковая тундра превращается в лишайниковую.

Для северных оленей она выглядит как один большой накрытый стол. Зимой эти товарищи особенно часто приходят сюда кормиться. В это время на плато дуют лютые ветра, поэтому слой снега тут тонкий — всё сдувает. Олень не хочет лишних сложностей в жизни, поэтому для трапезы выбирает места, где снега поменьше.

Ветра настолько сильные, что кое-где земля полностью оголяется из-под снега. В этих точках она может промерзать до двух метров в глубину, и расти там уже, конечно, ничего не будет. Летом такие места легко распознать по тёмным пятнам:

Лишайник как губка — напитывается влагой в дождь. Но если случайно наступить на него в сухую погоду, то рассыпется. А значит, зимой на этом месте расстроится один олень. Это к тому, почему тут не разрешают сходить с тропы — восстанавливается тундра очень долго.

Как живут на плато

Много километров вокруг плато — это тайга без населённых пунктов и дорог. Один из ближайших оазисов — посёлок Якша. Там первая в мире лосеферма, про которую мы уже как-то писали. Так вот до Якши, например, отсюда больше трёхсот километров по реке.

На самом плато из признаков цивилизации только дом сотрудников заповедника, беседка, горный модуль для отдыха и вертолётная площадка. Постройки чуть в стороне от столбов, но первый останец виден уже с крыльца. Вот так это всё умещается в одном кадре:

Зимой и летом (когда на плато сезон путешествий) в доме живут экскурсовод и инспекторы. Инспекторы — это люди, которые охраняют заповедник и проверяют ваши документы на посещение.

Погода на плато меняется быстро, так что проснуться в густом облаке — для сотрудников дело привычное. Можно приоткрыть входную дверь и наблюдать, как облако заплывает в коридор. На улице в такой момент примерно вот так:

Видимость, как на фото, ещё считается неплохой. А вот когда вперёд видно не больше трёх метров, каждый каменный столб возникает на пути буквально из ничего. Некоторые бывалые туристы даже специально хотят застать останцы в такую погоду.

Зимой тут часто заметает. Вот это фото сделано летом по пути на «Вологодскую грань», но оно важно для понимания суровости местной зимы.

Если приглядеться, на берёзе видно жёлтую ленту. Это «дорожный знак» — ориентир для снегохода. То есть уровень снега зимой будет чуть ниже ленты. Само плато находится уровнем выше, и снег там обычно раздувает ветром. И всё-таки однажды инспекторам пришлось выходить из дома через окна на втором этаже — дверь тогда просто не открылась из-за снега. Летом тут тоже случаются снегопады — чаще в августе.

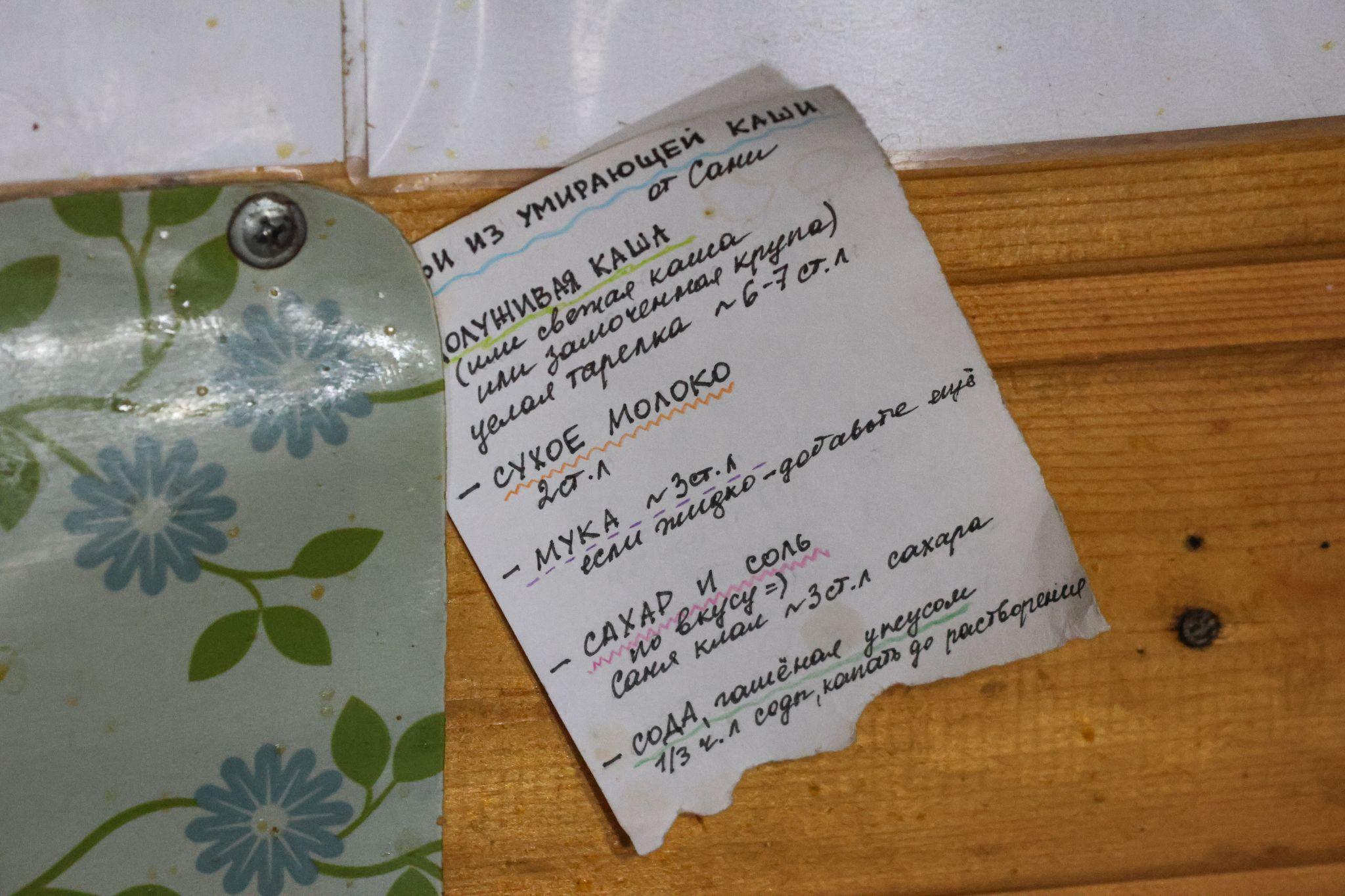

В доме на плато есть баня, спутниковая связь и прочие прелести жизни. Продукты забрасывают вместе с туристами — на вертолёте. Так что инспекторы не только за заповедником следят, но и готовят (много). Когда случаются оладьи, вообще праздник. Ловите рецепт.

Печоро-Илычский заповедник изначально создавали не ради плато Маньпупунёр, а чтобы восстановить популяцию соболя.

Добрые люди для других добрых людей сняли про Маньпупунёр тёплый и добрый фильм с добрыми комарами:

Оценили 20 человек

37 кармы