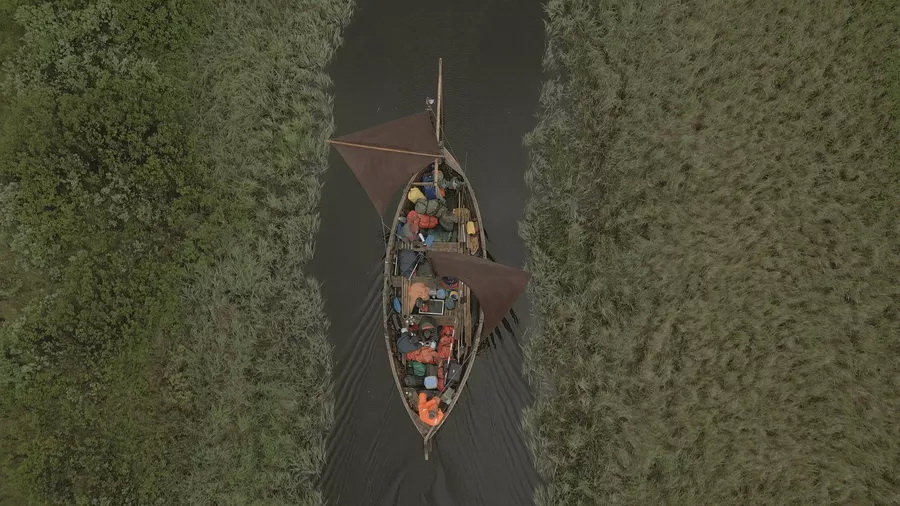

Деревянный парусник идёт мимо Ямала этим летом (летом 2024 - прим.). Его построили во дворе Музея Москвы, а потом отправили в экспедицию по северным морям. Шли в основном под парусом или на вёслах. И прошли так три тысячи километров по историческому торговому пути в Сибирь. Стояли во льдах, встречали моржей, гостили в чумах у ненцев, тащили судно волоком по суше, мало спали и много общались с местными по пути.

В Архангельске есть верфь Товарищества поморского судостроения. Там изучают, как поморы ходили по морю: повторяют настоящие поморские суда и отправляют их в экспедиции. Например, вот в такие.

Куда поморы шли по морю

Экспедиция, про которую мы тут говорим, называется «Мангазейский морской ход». Чтобы понять её суть, надо сначала понять кое-что про поморов и освоение Сибири в целом.

Средние века. Жители новгородской земли идут на север. Эти переселенцы начинают жить морем: строить суда, ловить рыбу, ходить на тюленя, а заодно и мех добывать (пушнину, или мягкую рухлядь, как её тогда называли). Вот теперь знакомьтесь, поморы.

В семнадцатом веке за этой самой «рухлядью» поморы начинают путешествовать в Мангазею. Это первый заполярный город Сибири и её пушная столица, куда многие тогда стягиваются на заработки. Пушнину даже называют мягким золотом, а Мангазею — златокипящей.

Теперь ближе к делу. До Мангазеи из европейской части России в те времена вело несколько торговых путей. Одним из самых оживлённых был Мангазейский морской ход. Он шёл по трём морям: Белому, Баренцеву и Карскому. И этой проторённой «дорожкой» в Сибирь ходили как раз поморы. Очень упрощённо одна их «командировка» могла строиться как-то так:

1. Поморы строили судно и уходили по морю на промысел.

2. В точке назначения это судно перестраивали в дом.

3. Селились в нём на год-два и всё это время ходили на пушного зверя.

4. После «вахты» возвращались на Беломорье и продавали добытое.

Но «золотой век» Мангазеи длился недолго — в 1670-е царский указ запретил вывозить пушнину по морю. По одной из версий, это из-за опасений, что на ценный ресурс посягнут иностранные мореплаватели.

Экспедиция 2024 года шла как раз в Мангазею из Архангельска.

По пути много останавливались в деревнях и рассказывали местным жителям о своих приключениях. Например, на реке Таз вот гостили у ненцев.

Моржей путешественники в изобилии встретили на острове Матвеев

Как поморы сломали систему

Вот есть Тюмень — первый русский город в Сибири. Его основали в 1586-м — чуть позднее сибирского похода Ермака. А спустя 60 с небольшим лет Семён Дежнёв уже обогнул Чукотку. То есть шаг от Западной Сибири до самой восточной точки материка (шаг в тысячи километров!) у первопроходцев занял меньше века. И это заслуга в том числе поморов, напоминают в «Товариществе поморского судостроения.

Поморы шли за Урал не по земле, а по морю. И делали это очень эффективно, потому что умели передвигаться по арктическим морям так, как никто другой в мире на тот момент. На то у них были свои технологии:

1. Во-первых, поморы строили свои суда быстро, дёшево и функционально. Один карбас по типу «Матеры» (так называлось судно экспедиции), скорее всего, у них получался недели за две-три. Если в пути с ним вдруг что-то приключалось, можно было тут же построить новый — был бы только лес рядом. И чего-чего, а лесов по пути с Беломорья в Сибирь хватало.

2. Ещё поморы умели ходить по волокам — перекатывать судно по суше там, где по морю на нём не пройти. Например, вместо того чтобы делать крюк и обходить Ямал по льдам Карского моря, они ставили свои суда на специальные брёвна (покота), цепляли лебёдки-кабестаны (вороты) и волокли их по земле напрямик.

А вот только репетиция настоящего волока. Это недалеко от мыса Канин Нос в Белом море — очень коварного для мореходов места. Парусным и вёсельным лодкам сложно его обходить из-за штормов и переменчивой погоды. Логичнее срезать напрямик через полуостров, как это делали поморы. Путь идёт не по земле, а по сети мелких петляющих рек. Нужно пройтись по ним и в конце концов выйти из этого лабиринта в море.

3. И, наконец, поморы могли ходить по льдам арктических морей. Тот же карбас, например, сконструирован таким образом, что льды его не ломают, а слегка выталкивают.

И в этом тоже убедились на практике, когда недалеко от Ямала карбас попал в ледовую западню.

На самом деле на таком судне, как «Матера», по льду далеко не уйти. Но спустя пару дней карбас всё-таки нащупал нужный ритм. Оказалось, лёд постоянно «дышит», и его движение достаточно закономерно, говорит капитан экспедиции. Оно зависит от приливов, отливов, течения, ветра и много чего ещё. В одной фазе льды сходятся вокруг карбаса и зажимают его, как в тисках, а потом ослабляют нажим и расходятся — вот тогда-то и надо идти. Потом лёд снова сузит круги, и надо будет остановиться на вынужденный отдых и расталкивать льды.

Ну а дальше короткими перебежками в том же духе. Без чёткого маршрута. Без понимания, удастся ли вообще вырваться из ледового плена или придётся эвакуироваться оттуда на вертолёте. Но и это испытание экипаж «Матеры» прошёл.

Почти следом за ним была ещё одна не самая стандартная практика — буксир по реке Таз.

Это финальная часть маршрута по дороге к Мангазее. На реке Таз сильное встречное течение, поэтому карбас приходится тянуть вручную. Если под ногами не болото, то выходит достаточно лёгкая прогулка, говорят члены экипажа. На всё про всё им понадобилось шесть дней.

Увидев вот такую картину, местные капитаны всякий раз любезно предлагали «Матере» спасительный буксир. Но скоро все в округе уже знали про исторический эксперимент. Давались диву. Строчили новости в местные газеты. И встречали «новых поморов» хлебом-солью.

Как сшить судно

Традиционно карбасы не строят, а шьют. В прямом смысле: доски скрепляют между собой тонкими прочными "нитками" из скрученных веток ели.

Каждый стежок — отдельный узелок.

Его затягивают и фиксируют специальными колышками.

На самом деле карбасы в России сейчас ещё делают, то есть «Матера» не единственная. А вот шить их «по-старому» умеет мало кто — на всю страну таких специалистов по пальцам пересчитать.

Ещё одна фишка карбаса «на старый лад» — кокоры. Кокора — это часть дерева, где ствол переходит в корень плюс-минус под прямым углом. Речь про вот эту покатую деталь:

Тут в основе цельная часть дерева — очень прочная штука. Чтобы сделать такую, не нужно стыковать две доски и перерубать волокна дерева — природа уже сама постаралась. Исторически весь материал для корпуса карбаса поморам давал лес. Получалось дёшево и сердито, но жуть как технологично. В 2024-м решили не изобретать карбас, и технологию повторили настолько, насколько это возможно.

Вот для современного карбаса «Матера» рубят подходящие деревья:

А вот уже шьют его в центре Москвы:

Вот вывезли «Матеру» на тест-драйв по Северной Двине:

И карбас экзамен сдал. К экспедиции в Мангазею его допустили.

Исторически в Мангазею на таких наверняка не ходили — эти лодки были, скорее, вспомогательными. Зато ходили на кочах — больших таких судах метров на 20 и с палубой. Они специально созданы для хождения по северным морям со льдами и прочими прелестями жизни. Мы сейчас точно не знаем, как выглядели кочи и как они строились — а потому и повторить их тяжело. Но и над этим на современной поморской верфи работают.

Про «экспедицию дилетантов»

Вот так строился маршрут экспедиции из Архангельска:

Это 3000+ километров и почти три месяца путешествия (с учётом остановок и ледового плена). Придумал всё это Евгений Шкаруба. Всё время экспедиции он вёл судовой журнал — если интересно, можно почитать здесь.

Эту реконструкцию Евгений как-то в шутку назвал «экспедицией дилетантов». Некоторые её участники (историки, художники, журналисты) впервые в жизни ходили по морю. Но, кроме шуток, в путешествии, конечно, были эксперты. Всего в экспедиции поучаствовали 24 человека, но по ходу дела кто-то принимал решение остаться на Большой земле. В итоге до Мангазеи дошли четверо.

А вот и она — «златокипящая» Мангазея. Вернее то, что от неё (не) осталось.

Поморские технологии сработали, экспедиция завершилась, а в Музее Москвы сделали про неё выставку. Сейчас она закончилась, но зимой 2025–2026 карбас снова припаркуют во дворе музея в самом центре Москвы. А до этого у «Матеры» ещё много дел — как минимум надо прогуляться из Москвы в Архангельск по Волге.

фото путешествия с разных ракурсов..

можно коротенько фильм глянуть об этом всём..

Текст Елизаветы Коротковой - источник..

ВК - Мангазейский морской ход - много разных подробностей о тех краях земли нашей..

Оценил 21 человек

45 кармы