Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. В Красной армии, начиная с 1939 года, минимальный оклад командира взвода составлял 625 рублей, командира роты — 750, батальона — 850, полка — 1200, дивизии — 1600, а командира корпуса – 2000 рублей. Помимо этого бойцам и командирам полагался целый ряд других выплат: подъемные, лагерные, курсовые, территориальные надбавки и так далее. Приведенные цифры дают ответ на вопрос, почему вчерашние ткачихи, поварихи и просто крестьянские молодицы, вытянув билет командирской жены, по прибытии в западнобелорусские города становились барынями с прислугой.

С началом войны военное жалование подняли. В июне сорок первого года к окладам были добавлены так называемые полевые деньги. Изданная в 1967 году монография «Финансовая служба Вооруженных сил СССР в годы войны», плод труда авторского коллектива военного факультета при Московском финансовом институте, детально описывает систему и суммы выплат в военное время.

Размер госдовольствия зависел от звания и срока службы. В пехоте оклад рядового стрелка-первогодка составлял 8 рублей 50 копеек, с полевыми выходило порядка 17 рублей. Полевые деньги, введенные уже на второй день войны, начислялись рядовым из следующего расчета: для бойцов, получавших менее 40 рублей в месяц, прибавка составляла 100 процентов должностного оклада, от 40 до 75 рублей – 50 процентов, выше 75 рублей – 25 процентов.

Не были обойдены и народные ополченцы, по постановлению Государственного комитета обороны № 10 продолжавшие получать среднюю зарплату по прежнему месту работы и вдобавок к этому – от 20 до 75 рублей «полевых» в зависимости от должности. Офицерские начисления были несопоставимо выше. Командир взвода (как правило, лейтенант) имел фронтовой оклад 800 руб., командир батальона (майор) – 1100 руб., командир корпуса (генерал-майор) – 2500 руб.

Эти архивные цифры соответствуют тому, что в действительности получал наш бессменный консультант, офицер артиллерии Аркадий Бляхер. Вот должностные оклады, через которые он прошел лично: командир взвода – примерно 675 руб., командир батареи – 800 руб., начальник штаба дивизиона – 900 руб., а всего с доплатами (25 процентов полевых плюс 50 процентов гвардейских – в гвардейских и ударных армиях) Бляхер имел 1720 рублей.

После двух лет в командирском звании появлялась надбавка за выслугу лет с пределом 20 процентов. При этом за звание на фронте не платили – такую надбавку ввели где-то к осени 1946 года, когда не стало ни полевых, ни гвардейских. Зато на войне предусматривались вознаграждения за уничтожение вражеской техники. Подбитый танк оценивался от 500 до 1500 рублей, сбитый самолет – 1000 рублей, потопленное судно – до 10 000 рублей. Другое дело, что эти бумаги не всегда торопились оформить.

Жалование фронтовиков перечислялось в банк на вкладные книжки. Каждый месяц примерно в одно число в расположение части, включая передовую, приезжал начфин и оформлял банковское перечисление каждому под подпись. Часть жалования, на свое усмотрение, получатель обычно отписывал по аттестату жене или родителям, остальные накапливались на вкладной книжке. Можно ли было во время войны снять часть накопившейся суммы наличными, Аркадий Моисеевич не знает: не было отпусков домой, а значит и возможности.

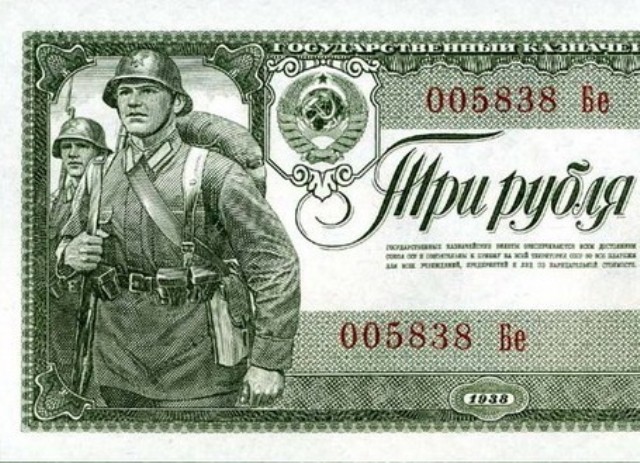

Как и в тылу, на фронте имели хождение различные почины, в частности, добровольные пожертвования на повышение обороноспособности страны и участие в госзаймах. Всего за годы войны подобным образом было перечислено 8,4 миллиона рублей и выкуплено облигаций на 11 миллионов рублей. Нередки были случаи, когда личный состав разом переводил все жалование на благие нужды. Делалось просто: кассир клал две ведомости, в одной из которых боец расписывался за получение, а в другой – за то, что перечисляет полученную сумму в Фонд обороны, причем особого недовольства, как свидетельствуют очевидцы, не испытывал...

Так или иначе, крупных наличных денег на фронте не выдавали и жалование было отчасти виртуальным: миллионы погибших так и не воспользовались своими банковскими счетами, но кто о них думал на передовой... Считалось, рубли на фронте не нужны, где их там тратить? Возможно, практикой недоступных с фронта вкладов тормозилось вымывание продуктов, стоивших в системе Военторга совсем недорого: папиросы «Казбек» – 3 руб. 50 коп., мыло «Красный мак» – 1 руб. 50 коп., шоколадные конфеты «Весна» – 20 руб., колбаса «Краковская» (если была) – 17 руб. 50 коп... Вот разве что водка вздорожала с началом войны – с 3-40 до 11-40.

Между тем, согласно статистике, к 1944 году на фронте работало более 600 военторговских автолавок, выезжавших непосредственно на передовую. Ассортимент и цены были строго регламентированы. В ассортиментный минимум входили: открытки, конверты с бумагой, карандаши, зубной порошок и зубные щетки, кисти и лезвия для бритья, расчески, гребенки, зеркала карманные, нитки, иголки, крючки, петлицы и пуговицы, кисеты, трубки и мундштуки, погоны, звездочки и эмблемы. Однако многие фронтовики за всю войну так и не видели ни автолавок, ни магазинов Военторга.

К победному маю 1945-го на счету Бляхера образовалась внушительная сумма не то в тридцать, не то в сорок тысяч рублей (для сравнения: инженеры на производстве получали в месяц рублей 800-900). Брат писал, надо строить дом, и Аркадий по приезде в отпуск снял все фронтовые деньги и отдал матери. Отслужив пару лет в оккупационных войсках в Германии, после демобилизации Бляхер вернулся в советскую действительность. Его повышенная стипендия в Минском юридическом институте равнялась 220 рублям.

Институтская парторганизация какое-то время была общей для студентов и преподавателей, и при уплате партийных взносов можно было узнать в ведомости чужие зарплаты. Бляхеру запомнилось, что машинистка получала 300 рублей, кандидат наук – 3200, ректор – 9000. К тому времени фронтовикам отменили наградные (указ Президиума ВС СССР от 10 сентября 1947 года), а скопившуюся денежную массу изъяли, в частности, через денежную реформу. О чем-то из полагавшихся выплат многие ветераны – в то время молодые люди, счастливые самим фактом возвращения с войны, – стеснялись спросить или вообще не догадывались. В 1952 году не востребованные получателями фронтовые деньги ушли в государственный бюджет.

Оценили 7 человек

8 кармы