...На широком прямоугольнике экрана в клубах огня и дыма стартовал невиданный летательный аппарат, отдаленно напоминающий "Спейс шаттл": самолет с треугольным крылом, подхваченный двумя мощными ракетными ускорителями, уходил в небо, оставляя за собой многокилометровый след. Когда торжественные звуки музыки смолкли и кинозал осветился, зрители дружно и искренне зааплодировали. Так участники XVII научных чтений по космонавтике 1993 года, а среди них были и создатели межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", встретили весть о том, что покров секретности наконец-то сброшен с изделия, судьба которого более тридцати лет тщательно скрывалась от отечественной и мировой общественности.

Буря (Изделие "350", В-350, Ла-350, Ла-Х)

После 29 августа 1949 года, когда в СССР было взорвано первое ядерное устройство. Соединенным Штатам пришлось пересмотреть свои взгляды на проблему "большой дубинки против русских". Однако первый этап стратегического паритета был достигнут лишь после того, как в конструкторских бюро А.Туполева и В.Мясищева появились опытные образцы бомбардировщиков с межконтинентальной дальностью полета. В США знали об этом.

Но, учитывая перспективы развития противовоздушной обороны потенциального противника, необходимо было создать новые, менее уязвимые средства доставки ядерных боезарядов. В ходе исследований определились основные летно-технические характеристики и облик систем, имеющих нужную дальность полета, а также наметились два основных пути их развития - создание межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и сверхзвуковых крылатых аппаратов. Как первые, так и вторые имели свои преимущества и недостатки.

Если средства для уничтожения летящих МБР в начале 50-х годов трудно было себе даже вообразить, то уязвимость крылатых аппаратов представлялась слишком высокой. Основной их защитой тогда являлись только высота и скорость полета. Однако для создания МБР необходимо было обеспечить очень высокую по тому времени весовую отдачу конструкции, иметь мощные и экономичные двигатели и точную автономную систему наведения, а сделать это нелегко.

Требования к конструкции и двигательным установкам сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных крылатых ракет (МКР) оказались не столь высокими: при их проектировании широко использовался ранее накопленный опыт самолетостроения. Система астронавигации МКР могла обеспечить высокую точность поражения цели. Для гарантированной безопасности страны приняли решение о разработке и МБР, и сверхзвуковых бомбардировщиков, и МКР.

Идейным вдохновителем и теоретиком создания МБР и МКР выступал М.Келдыш. На НИИ-1, который он возглавлял, возлагалась задача создания расчетно-теоретической базы будущих систем. Воплотить ракеты в металле предстояло Опытному конструкторскому бюро (ОКБ), руководимому С.Королевым.

В качестве наиболее предпочтительной двигательной установки (ДУ) для МКР рассматривался сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (СПВРД), эффективность работы которого достигала максимума при постоянной (маршевой) скорости, соответствующей числу М=3-3,5. Наиболее широко работы по СПВРД продвинулись в НИИ-1 и ОКБ, руководимом М.Бондарюком. Так как этот двигатель устойчиво и экономично работает лишь в сравнительно узком диапазоне скоростей и высот, для вывода МКР на траекторию полета до начала маршевого участка требовались ракетные ускорители.

От реактивных двигателей других типов СПВРД отличается простотой устройства. В нем нет компрессора для сжатия воздуха перед подачей его в камеру сгорания; фактически он состоит из воздухозаборника-диффузора, в котором поток воздуха тормозится, повышая при этом давление, камеры сгорания и выхлопного сопла, преобразующего потенциальную энергию горячего газа в кинетическую.

Система наведения определяла точность доставки боевой части. Работы по астронавигационным системам применительно к крылатым ракетам в конце 40-х годов проводились по инициативе Б.Чертока в НИИ-88, куда в то время входило ОКБ С.Королева. Там же был создан проектный отдел И.Лисовича, который к 1953 году разработал действующую астронавигационную систему с необходимыми характеристиками.

Жаростойкие конструкционные материалы, без которых не изготовить МКР, - титан, высокопрочные нержавеющие стали, а также технологию их обработки и сварки надлежало разработать ВИАМу и МВТУ имени Н.Э.Баумана.

Для проверки возможности реализации сверхзвуковых КР решили построить сначала экспериментальную крылатую ракету (ЭКР) с маршевой скоростью, соответствующей числу М=3 и дальностью 1300 км, проект которой в 1951-1953 годах разработали в ОКБ С.Королева. Подобно полномасштабным МКР, она должна была состоять из ускорителя с ЖРД (ракета Р-11 на топливе длительного хранения) и маршевой ступени с СПВРД разработки ОКБ М.Бондарюка. Следует учесть, что опыта создания СПВРД с потребными характеристиками ни у нас в стране, ни за рубежом к этому времени практически не было. Опираясь на сравнительно скромные экспериментальные разработки прошлых лет и достаточно солидный научный задел, имевшийся в НИИ-1, необходимый двигатель создали в кратчайшие сроки, и он прошел полный объем наземной отработки, подтвердившей его проектные характеристики.

Докладывая в 1953 году руководству СССР об окончании рабочего проектирования ЭКР, представители экспертной комиссии утверждали, что объем выполненных исследований так велик, а полученные в результате наземных испытаний данные настолько удовлетворяют требованиям заказчиков, что существует возможность отказаться от завершения создания экспериментальной ракеты и ее летных испытаний. Предполагалось сразу же перейти к натурной разработке МКР силами не "ракетных", а авиационных конструкторских коллективов с использованием проектных наработок по ЭКР. ОКБ С.Королева могло после этого сосредоточить все усилия на создании МБР, от которой также никто не отказывался.

20 мая 1954 года вышло постановление о начале разработки двух параллельных проектов МКР "Буря" и "Буран", создание которых поручалось соответственно ОКБ С.Лавочкина, имевшему к тому времени опыт постройки сверхзвуковых истребителей и переходившему на новую тематику - зенитные ракеты, и ОКБ В.Мясищева, которое разрабатывало сверхзвуковые дальние бомбардировщики. Главным исполнителем по СПВРД для обеих ракет стало ОКБ М.Бондарюка. Астронавигационная система наведения создавалась под руководством Р.Чачикяна, а инерциальная система наведения на участке работы стартовых ускорителей - под руководством Г.Толстоусова. Научные исследования всех подразделений НИИ-1 и соответствующих отделов Института прикладной математики были направлены на обеспечение решения задач ОКБ С.Лавочкина и В.Мясищева.

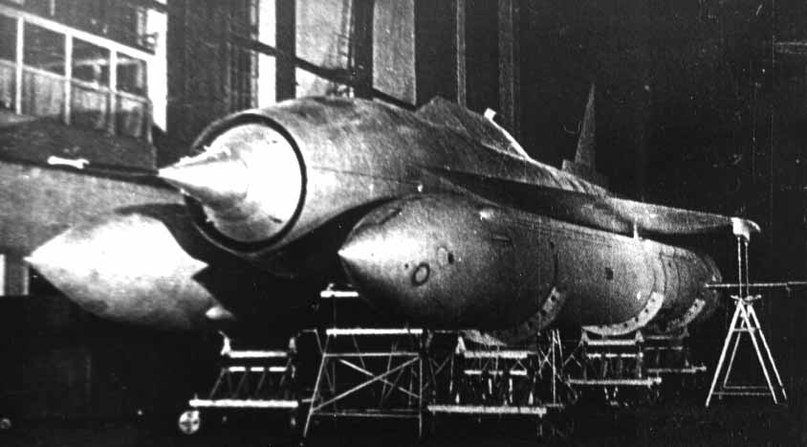

Советские МКР проектировались как беспилотные сверхзвуковые самолеты с вертикальным пуском. Старт и вывод на маршевую скорость полета предполагалось осуществить с помощью мощных ускорителей с ЖРД. Двигатели ускорителей "Бури" разрабатывало ОКБ А.Исаева, "Бурана" - ОКБ В.Глушко. По рекомендации ЦАГИ оба аппарата были двухступенчатыми, причем вторые (маршевые) ступени, оснащенные СПВРД, строились по нормальной самолетной схеме с треугольным крылом, имеющим стреловидность по передней кромке 70° и тонкий сверхзвуковой профиль.

В передней части цилиндрического фюзеляжа маршевой ступени находился сверхзвуковой диффузор с центральным телом, в котором помещалась боеголовка. Далее в хвостовую часть фюзеляжа, где был установлен СПВРД, вел канал воздухопровода, окруженный кольцевыми баками с топливом; фюзеляж заканчивался соплом СПВРД и крестообразным хвостовым оперением с аэродинамическими рулями. Система астронавигации и управления находилась в охлаждаемом приборном отсеке в передней верхней части фюзеляжа; ее датчики прикрывались своеобразным фонарем из жаростойких кварцевых пластин.

"Буря"

Размеры и конструктивное исполнение отдельных систем и агрегатов обеих МКР различно. Из-за того, что "Буран" был рассчитан на более крупную боевую часть, чем "Буря", он имел большую взлетную массу и тягу как маршевого, так и стартовых двигателей. Работы ОКБ С.Лавочкина шли с опережением планов, и к 1956 году, когда ОКБ В. Мясищева заканчивало проектирование "Бурана", первые образцы "Бури" были уже созданы.

"Буран"

Интересно, что за рубежом были осведомлены о советских работах по МКР. Так, авторы "Международного справочника по управляемым снарядам и космическим аппаратам", изданного в 1960 году в США, Ф.Ордуэй и Р.Уэйксворд достаточно подробно описали "большой крылатый антиподный бомбардировщик Т-4А, находящийся в разработке в СССР" и даже поместили рисунок. Изображенный на нем летательный аппарат напоминает "Бурю". Они полагали, что советские разработки базируются на исследованиях немецких ученых Э.Зенгера и И.Бредта по сверхдальнему ракетному самолету периода второй мировой войны.

После всесторонних наземных испытаний "Бури", успешно проведенных в полном объеме, в июле 1957 г. начался новый этап работ - летные испытания. В первых семи пусках отрабатывался начальный участок полета "Бури" до момента отделения ускорителей; целью следующих трех полетов была отработка динамики разделения системы и начала запуска маршевой ступени.

Вторая часть программы летных испытаний предусматривала полеты с работающей маршевой ступенью сначала по короткой дистанции, затем по длинной, с реальной отработкой всех агрегатов. К марту 1960 г. МКР продемонстрировала возможность устойчивого полета и работоспособность всех систем. В последнем пуске, проведенном 16 декабря того же года, ракета стартовала перед рассветом, а совершила маршевый полет днем, чем была доказана эффективность работы астронавигационной системы в любое время суток. Намеченная программа летных испытаний была выполнена.

Ракета "Р-7" на старте

Полеты "Бури" проходили в то же время, что и летные испытания МБР Р-7 разработки ОКБ С.Королева. Вскоре после их начала руководство СССР приняло решение прекратить работы по "Бурану", полагая, что страна "не потянет" сразу два проекта МКР с близкими характеристиками. Этот шаг несколько насторожил сторонников идеи МКР, но не особо расстроил - он был объективно оправдан.

Работы по "Буре" шли с необычайным творческим подъемом. Создатели ее понимали, что они делают не просто оружие - они говорят новое слово в авиационно-ракетной технике, заглядывают в завтрашний день. И на фоне этого энтузиазма ошеломляющее впечатление на них произвел приказ руководства отрасли, суть которого сводилась к следующей фразе: "Работы прекратить. Все материалы уничтожить..."

Да, все видели, что королевская "семерка" начала успешно летать, но стоило ли при этом сбрасывать со счетов МКР, также выполнявшую свою задачу? По мнению ряда специалистов, участвовавших в проекте "Буря", решение было принято совершенно необоснованно. Но высокое государственное руководство после пуска Р-7 находилось в состоянии эйфории, да и американцы к 1958 году свернули работы по аналогичной МКР "Навахо". Кроме того, уже в то время разрабатывались зенитные ракеты и истребители-перехватчики, способные эффективно противодействовать таким МКР. МБР же тогда казались неуязвимыми.

Несмотря на быстрое прекращение работ по МКР, их результаты в дальнейшем широко использовались не только в ракетной, но и в авиационной и космической технике. Фактически на двигателях "Бури" и "Бурана" была создана отечественная школа СПВРД. Кроме того, проектные решения, проверенные на них, легли в основу разработок многих "прямоточек", установленных на зенитных и крылатых ракетах, которые по сей день находятся на вооружении.

К МКР вернулись значительно позже, уже на новом этапе развития авиационно-ракетной техники, когда на первый план выступили мобильность и оперативность применения, малозаметность и высокая точность. И здесь пригодился опыт "Бури", преломленный в зеркале современной науки и техники.

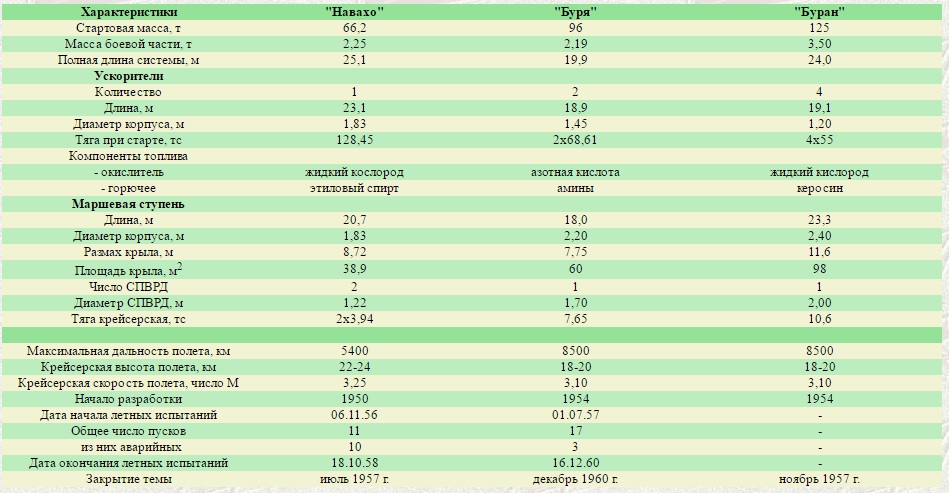

Сравнение проектных характеристик МКР "Навахо", "Буря" и "Буран"

Оценили 62 человека

70 кармы