После Великих географических открытий европейцы активно начали осваивать весь мир. С промышленным развитием Европы и появлением новых технологий, прежде всего паровых машин, увеличения скоростей и тоннажа судов, самые отдаленные уголки планеты становились доступными и включались в сферу заинтересованности промышленно развитых стран. Океаны и моря превращались в не разделяющие барьеры, а коммуникации, которые способствовали проникновению европейцев в регионы мира, превращая их в сферу своих интересов и влияния. Создавая свои колонии или сферы своего влияния, европейские государства неизбежно сталкивались между собой, что порождало противоречия и напряжение в межгосударственных отношениях.

В 1904 г. профессор Оксфордского университета Х. Д. Маккиндер, который считается основоположником геополитики Великобритании, прочитал свой доклад «Географическая ось истории». В 1907 г. появился его труд «Британия и британские моря».

Маккиндер рассматривать процесс освоения Земли человеком во временной исторической перспективе. По его убеждению география изучает настоящее в свете прошлого, а мировая история есть непрерывная борьба двух начал, двух цивилизаций - океанской и континентальной. Отсюда сегодня берут истоки геополитические концепции «атлантистов» и «евразийцев».

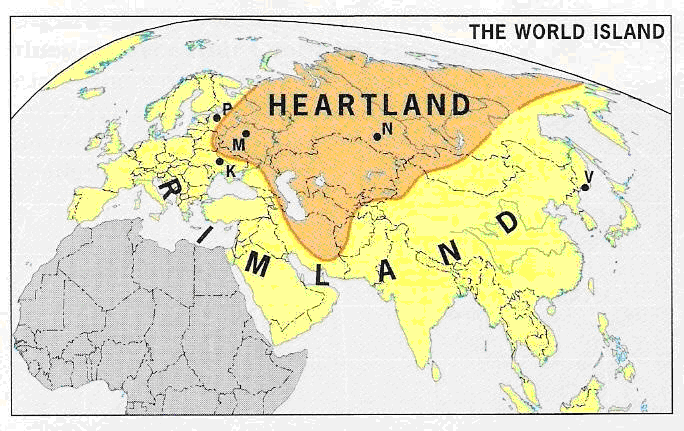

Маккиндер выделил два типа государств: Морские державы и Континентальные Государства. По его мнению, на протяжении всей истории они противостоят друг другу. Маккиндер констатировал окончание «эпохи Колумба» и доминирования западных морских держав, на смену которым приходила эпоха сухопутных держав. По его мнению, центральная часть Евразии должна была стать ключом к мировому господству. Этот «осевой регион» им был назван Хартленд, совпадавший в значительной мере с территорией Российской империи, занимавшей центральную и северную Евразию.

Вокруг «оси мира» образуются так называемые полумесяцы: «внутренний», представленный Германией, Австрией, Турцией, Индией и Китаем, и «внешний полумесяц», вместе с собственно Британией, Южной Африкой, Австралией, Соединенными Штатами, Канадой и Японией.

Маккиндер в своей концепции большую значимость придавал Хартленду из-за его огромности запасов природных ресурсов и недоступности для захвата и контроля морскими державами. На период создания концепции наиболее могущественной морской империей являлась Британская с ее огромным флотом. Ключевые территории полумесяца тогда контролировала Великобритания. Для Великобритании, как и для любой другой Морской державы, проникновение во внутрь сухопутного Хартленда было трудным делом и временами недоступным, как показал опыт Афганистана. Хартленд, окруженный горами, сотнями километров пустыней и степей, представлял по Маккиндеру великую природную крепость, внутри которой располагается «Осевое государство», каким в последние столетия стала Россия. Именно противостояние России с англо-саксонским миром окрашивает собой последние два столетия.

Маккиндер констатировал, что золотой век Морских держав «Колумбовской эпохи» подходит к концу и в будущем морским перевозкам составят конкуренцию железные дороги. Покрытый лесами на севере и бескрайними степями на юге Хартленд был тяжел в освоении на протяжении тысячелетий, но как раз железные дороги в начале ХХ в. все изменили, позволив создать транспортный путь соединяющий Европу и Азию. В его стратегии большое место отводилось Германии. В Европе Германия имеет такое же центральное стратегическое значение, как Россия в Евразии и в мире. Союз этих двух народов – русских и немцев, был способен гармонично уравновесить слабые и сильные стороны друг друга, и такой союз был страшным сном для Великобритании того времени и для каждой Морской державы во все последующие времена. Союз России и Германии мог бы стать началом становления объединения, охватившего собой всю Евразию и создав условия для их мирового господства. После окончания Первой мировой войны Маккиндер доказывал необходимость создания буферной зоны из небольших государств, разделяющих Германию и Россию. Необходимо добавить, что идея единения европейцев с русскими постоянно витает в воздухе. Наиболее известная идея де Голля об общей Европе от Португалии до Урала, затем появилась идея Европы от Лиссабона до Владивостока, время от времени озвучиваемая руководством России с 90-х годов прошлого века.

В следующей своей работе «Демократические идеалы и реальность», опубликованной в 1919 г., дорабатывалась теория, введя понятие «Стратегический Хартленд».

Если мы посмотрим на географическую карту, то заметим, что «Природная крепость людей суши» имеет широкие ворота в восточной Европе. С севера этот регион для Морских держав открыт со стороны Балтийского моря, а с юга – Черного моря. Восточная Европа превращается в «Стратегический малый Хартленд», главный коммуникационный канал с большим Хартлендом, и место, откуда его удобнее всего штурмовать и через который «Государство Оси» может сотрудничать с Морскими державами. Отсюда и главный посыл Маккиндера 1942 г.: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром». Вот суть его геополитической теории.

В разгар Второй мировой войны Маккиндер подверг значительной ревизии свою концепцию Хартленда. С учетом новых реалий — союза СССР, Великобритании и США он включает в Хартленд Северную Атлантику, ставшую новым «средиземным океаном». Это пространство он рассматривает как опорный регион Земли, противовесом которого может стать другой, муссонный регион Индии и Китая (Юго-Восточной Азии). Здесь автор отказался от жесткого дихотомического противопоставления сухопутных и морских держав. Маккиндер призывал западные державы сообща отстаивать ценности «атлантической цивилизации».

Больше всего чтó беспокоило Маккиндера – проводившая стремительную индустриализацию и экспансию на морях Россия, которая могла успешно бросить вызов основанному на морской мощи превосходству Запада, используя при этом огромные возможности колоссальных территорий Внутренней Евразии. Если мы вспомним историю, то можем отметить, что Россия раз за разом предпринимала попытки пробиться к морям. Сначала во времена Ивана Грозного, когда произошло окончательное оформление России, решалась жизненно важная задача выхода к Северным морям. Выход к Южным морям, первоначально к побережью Азовского и Каспийского морей, произошëл непроизвольно из-за стремления России купировать постоянные разбои со стороны Крымского ханства и угрозы Оттоманской империи. При Петре 1 Россия смогла окончательно пробиться к Балтике, а при Екатерине 11 полностью решить проблему выхода к Черному морю, через ликвидацию Крымского ханства. Тогда же была поставлена задача взятия под контроль проливы Босфор и Дарданеллы, обеспечивавшие выход в Средиземноморье. Со временем добавилось и третье направление – закрепление России на Дальнем Востоке и Тихом океане. Но как свидетельствует та же история, Россия не смогла совершить окончательный прорыв к морям и превратиться в океаническую державу – ни при царях, ни при СССР. Создается впечатление, что она еще менее способна это сделать сегодня, когда она представляет собой остатки былой Российской империи и Советского Союза.

Идеи Маккиндера не получили особого распространения у себя на родине. Зато на них обратили внимание американцы. Американский геополитик Н. Д. Спикмэн в 1944 г. опубликовал работу под названием «География мира», в которой роль «самой важной земли» отвадилась территориям «Римленда».

Из современных американских авторов понятием Хартленд активно пользовались и продолжают пользоваться, в частности, не безъизвестные Саул Коэн и Збигнев Бжезинский. С. Коэн немного изменил конфигурацию Хартленда, включив в него всю восточную часть СССР, в том числе, приокеаническую Тихого океана, а на западе он исключал из него Прибалтику и западную Украину. Идеи об «оси мира» реализуются США на практике со второй половины ХХ в., сначала в противостоянии с СССР, теперь с Россией и Китаем. Стоило относительно развернуто, в пределах формата топика, остановится на геополитической модели Хартленда, поскольку данная модель находится в центре геополитических разработок американцев. Для них весь комплекс идей о Хартленде представляет практическое значение в установлении своей гегемонии в мире.

После Второй мировой войны на смену Британской империи контроль над «внешним полумесяцем» перешëл к США. К настоящему времени Соединенные Штаты контролирую Западную и Центральную Европу, продвигаясь шаг за шагов в Восточную Европу. На противоположном конце полумесяца Соединенные Штаты закрепились в Японии, Южной Корее, Филиппинах. Расположение баз НАТО и США показательно совпадением с полумесяцем вокруг Хартленда. Если где и есть американские пустоты, так это в Иране, Индии, Китае, и конечно, России. Остальная часть полумесяца от Северной Африки до Ближнего Востока в настоящее полыхает в огне гражданских войн, образовав пояс нестабильности. Соединенным Штатам не удалось взять под свой контроль весь полумесяц, такие державы как Индия и Китай, что может в исторической перспективе иметь для американцев катастрофические последствия, поставив крест на их имперских устремлениях.

Сейчас просматриваются только первые абрисы образования новой морской империи, способной прийти на смену американской – это Китай. Не будем забывать, что этнические китайцы широко расселены на островах Малайзии и проникли на территории государств Малоазийского полуострова. Мирная инфильтрация китайцев на протяжении столетий создаëт невидимый фронт будущей морской экспансии Китая в тихоокеанский регион. Пока Пекин совершает только отдельные действия по проникновению (экономического плана) в Латинскую Америку, вплоть до стремления построить свой собственный водный канал между Тихим и Атлантическим океанами. Морская мощь Китая – дело будущего, а пока он сосредоточен на сухопутном варианте освоения Азии в виде проекта Нового шëлкового пути. Можно только гадать о том, знакомы ли китайцы с трудами Маккиндера, однако нынешняя стратегия Нового шëлкового пути Китая в большей или меньшей мере соответствует теории этого британского географа. Стремление китайцев проникнуть во внутрь Хартленда и превратить его в зону своего влияния – сейчас очевидно.

Создание проекта Нового шëлкового пути, который проходит по сухопутным маршрутам через Хартленд, надежно свяжет Китай с другими частями континента, в том числе с российской Евразией, Ближним Востоком, Центральной и Средней Азией. Если китайцы добьются успеха в своем «железнодорожном прорыве», они в конечном итоге смогут доказать правильность утверждения Маккиндера о том, что трансконтинентальные железные дороги изменяют состояние и значимость сухопутных держав. Подчеркивая преимущество железных дорог в сравнении с морскими путями, Маккиндер утверждал, что «континентальный железнодорожный вагон может перемещаться от работающей на экспорт фабрики непосредственно до товарного склада импортера». И Китай, судя по всему, хочет быть разработчиком и принципиальным узловым пунктом создающейся евразийской транспортной паутины. В евразийской концепции Китая экономические соображения переплетены с геостратегическими планами.

Важно, что эта континентальная сеть будет в своей основе недосягаема для Соединенных Штатов, контролирующих большинство приморских районов Евразии. В стратегическом отношении возможная континентальная зона китайского влияния будет в значительной мере неуязвимой для враждебной интервенции со стороны Соединенных Штатов в случае возникновения серьезного кризиса в китайско-американских отношениях. Соединенные Штаты обладают самыми мощными военно-морскими силами, способными причинить ущерб морским окраинам китайской экономической империи, однако Вашингтон будет практически не в состоянии нанести удар по ее наземной части, расположенной вокруг и внутри евразийского Хартленда до тех пор, пока он не установит контроль над Россией.

И вот здесь мы подходим к причинам появления стратегического проекта китайского Нового шëлкового пути. Вполне понятны геополитические императивы китайского разворота на сухопутный Запад – обезопасить себя от морской блокады со стороны США в случае возможного обострения отношений. Данная вероятность влияет на стремление Китая ускорить и разнообразить свою активность, а также сформировать средства еë обеспечения в различных направлениях. Отсюда стремление иметь выходы не только к Тихому океану, но и Индийскому. Первый коридор через Пакистан к настоящему времени в общем пробит, теперь очередь за вторым – через Непал и Индию. Во всяком случае, китайские стратеги не скрывают, что хорошо помнят уроки Тихоокеанской войны и осознают возможности современных американских ВМС по «закрытию» КНР со стороны собственного его прибрежной зоны.

Морские пути, проходящие по морям Юго-Восточной Азии и Индийскому океану, в настоящее время являются самыми важными и потому наиболее уязвимыми торговыми маршрутами для Китая. Именно по ним осуществляется перевозка стратегического сырья, в первую очередь нефти и газа. Стремясь снизить угрозы для морских коммуникаций, китайцы начинают строительство Тайского канала (Kra Canal), проходящего через узкий перешеек в южной части Таиланда. Его финансирование будет осуществляться Китаем; в результате Морской шëлковый путь будет приближен к территории таких дружественных по отношению к Китаю стран, как Камбоджа, Таиланд и Бирма. В таком случае значение контролируемого американскими военно-морскими силами Малаккского пролива уменьшится. Китай также проявляет интерес к Северному морскому пути, который проходит по контролируемой Россией арктической акватории. Для прикрытия морских коммуникаций Китаю потребуется время, чтобы создать мощный военный флот, способный на равных противостоять МВФ США.

Россия, которая представляет собой естественный и наиболее территориально протяженный сухопутный евразийский коридор, представляет для Китая огромный интерес. И это без учета еë энергетических запасов нефти и газа. Очевидно, что Китай будет неспособен осуществить свою реальную безопасность через сухопутный евразийский путь, без сотрудничества или, по крайней мере, без согласия России. Хотя Россия сильно отличается по своей мощи от царской империи и особенно Советского Союза, она все ещë контролирует значительную часть основного Хартленда: речь идет о еë собственных территориях в северной Евразии, а также о сферах политического влияния в Средней и Центральной Азии. Россия продвигает с 2000-х годов собственную концепцию евразийской интеграции, которая может столкнуться с интегрирующими усилиями Китая. Неудивительно, что в Москве возникли вопросы относительно того, насколько стыкуются элементы национальной стратегии и безопасности России со стратегией современного Китая. Объективно в Азии произошло столкновение интересов России и Китая.

Среди российских специалистов по Китаю есть понимание, что Новый шëлковый путь мотивирован не только будущими экономическими выгодами, но также геополитическими соображениями. Однако отнюдь не ясно, какое влияние в долгосрочном плане это будет иметь на Россию, и смогут ли вообще эти два великодержавных евразийских проекта мирно существовать друг с другом. Исторический опыт доказывает, что Россия всегда имела проблемы с морским лидером, будь-то Британия или США, и Китай может не стать исключением. Как подчеркивает один ведущий российский аналитик, инициатива Китая относительно создания Шëлкового пути может поглотить важные для самой России проекты Евразийского и Таможенного Союза. По мнению Дмитрия Тренина, «можно ожидать энергетического, инвестиционного и индустриально-технологического партнерства между Китаем и Россией, которое изменит форму Евразии и создаст в ней новый баланс, тогда как ее гравитационный центр переместится из Москвы в Пекин». (из статьи: Сможет ли Китай создать евразийскую империю?)

Россия уже долгие годы не только углубленно разрабатывает, но и претворяет в жизнь собственную евразийскую стратегию. Пройдя ряд последовательных этапов, она достигла в настоящее время видимых успехов, в частности, в реализации проектов Евразийского экономического союза и Таможенного союза. Китай ранее видел в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вызов для ШОС, который позволял китайцам контролировать и влиять на ситуацию в Центральной Азии. За три прошедших года стало понятно, что ЕАЭС не угрожает интересам Китая на постсоветском пространстве. Более того, открывает новые возможности при взаимодействии с Китаем. При нахождении разумного баланса интересов ЕАЭС не будет конкурентом новой стратегии Китая по строительству экономического пояса на Шëлковом пути. Более того, как геополитические концепции они могут дополнять друг друга.

Насколько известно, китайские представители убеждают Кремль, что Китай не стремится приобрести односторонние выгоды на азиатских стратегических направлениях, где приоритеты России очевидны. История рассудит, но позитивный опыт взаимодействия в рамках ШОС даëт надежду, что геополитический разворот Пекина на запад будет сбалансирован не только декларациями, но и адекватной конструктивной деятельностью. Прежде всего, подкрепленной практическими позитивными шагами Китая в отношении соседей, в том числе и в сфере взаимовыгодной инвестиционной активности.

Россия опасается, что она в конечном итоге может стать китайской «Канадой» – огромным хранилищем природных ресурсов, которые Москва будет поставлять мощному южному соседу, сохраняя при этом определенную степень суверенитета. Однако, в соответствии с худшим вариантом сценария, Россия может превратиться в вассала будущей китайской империи. Поразительно, что в 1904 г. Маккиндер допускал возможность включения России в сферу китайского владения и видел ту опасность, которая в таком случае может возникнуть для Запада:

«Если бы, например, китайцы, организованные японцами, смогли свергнуть Российскую империю и захватить ее территорию, то они, возможно, представляли бы собой желтую угрозу для мира во всем мире, и так было бы просто потому, что они прибавили бы в таком случае морские границы к ресурсам великого континента».

Он ошибся только по поводу японцев. Вместо «организации» возглавляемой Китаем, Токио сегодня пытается предотвратить образование союза между Москвой и Пекином, опасаясь столкнуться с мощным враждебным блоком.

Пока по реакции и определëнным шагам Москвы видно, что она, несмотря на собственные евразийские интересы, не будет стоять на пути проекта Пекина. Втянутая в ожесточенную борьбу с Западом по поводу Украины и по другим вопросам, Россия не имеет другого выбора, кроме сближения с Китаем. Китай в этой борьбе готов прийти на помощь России. В октябре 2014 г. центральные банки обеих стран подписали соглашение о валютных свопах на сумму 150 миллиардов юаней (=25 млрд. долларов), что позволяет России привлекать в случае необходимости китайские средства. В декабре 2014 г. министр иностранных дел Китая Ван И объявил о том, что Китай, если потребуется, окажет помощь России, в том числе и финансовую. Вопрос в том, какие политические и экономические условия Пекин собирается добавить к любому варианту помощи, которую он будет готов предоставить испытывающей определенные сложности России. Пока Россия активно нацелена развитие энергетических проектов с Китаем. Отмечены определенные шаги Москвы в передаче военных и космических технологий. Из-за неприкрытой угрозы США, вплоть до ликвидации государственного суверенитета, Россия вынуждено пошла на сближение с Китаем. Получается, что американцы проиграли битву за «Ось мира» Китаю. Показательно, что отдельные американские эксперты это понимают:

«Одним из непосредственных последствий наших попыток загнать Москву в изоляцию стало возросшее стремление Москвы развивать отношения с Китаем. Путин устроил вокруг своей майской поездки в Китай 2014 г. огромную шумиху, чтобы продемонстрировать, как было сказано в совместном заявлении, «новую стадию всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества». Он специально подчеркнул прогресс в области создания «китайско-российского энергетического альянса», который, по словам Путина, должен стать ключевым фактором энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой поездки была 30-летняя газовая сделка на сумму 400 млрд. долларов. Однако Россия больше не ведет переговоры с Китаем с позиций силы, и текущие трудности с Западом ее только дополнительно ослабляют. При всех разговорах о партнерстве, китайцы, не колеблясь, этим воспользуются. В результате, наказывая Россию, которая не представляет для нас стратегической угрозы, мы играем на руку Китаю, нашей главной стратегической проблеме.»

http://inosmi.ru/world/2014072...

Уже исходя из описанной ситуации, очевидно, что Республики должны учитывать фактор Китая, стремящегося проникнуть в Европу и все более активно втягивающего в орбиту своего вливания Россию. Втягивание России в сферу интересов Китая позволяет Республикам выстраивать свои отношения с китайцами через РФ (как пространственный коридор и в качестве экономических партнеров), что является наиболее простым способом Республикам выйти на рынки Китая и привлечь китайские инвестиции. Китай предпринимал недавно, до событий 2014 г., попытку закрепиться на Украине через создания своего порта и экономического кластера в Крыму и Тавриде. В принципе, Мариуполь и Донбасс могут быть привлекательными для китайцев, но это дело будущего. Пока, создаваемый сухопутный транспортный коридор через РФ, является хорошим вариантом для выстраивания прямых экономических отношений с Китаем.

Есть ещë один не маловажный аспект освоения ближневосточного сухопутного пути Китаем. На Ближнем Востоке начинается нешуточная борьба со США по вытеснению американцев из данного региона. В ближайшее время внимание основных мировых игроков большой политики будут обращено к Ближнему Востоку, и значимость Украины, еë гражданской войны на таком фоне отойдет на второй - третий план, что, несомненно, будет большим позитивом для Республик. Выключение их из орбиты первостепенной значимости снизит накал напряжения вокруг них самих и создаст временную передышку для решения насущных задач, стоящих перед ДНР и ЛНР. Азиатский клубок превращается в решающую борьбу за Хартленд.

Оценили 8 человек

26 кармы