У Юрьевца давняя и славная история. Он был основан на месте слияния трёх рек — Волги, Унжи и Немды.

По самой распространенной версии, город основан владимирским князем Юрием (Георгием) Всеволодичем как Юрьев-Повольский и назван по его имени (другое название — Георгиевск).

По легенде, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, возвращаясь от племянников своих, сыновей покойного брата Константина, остановился отдохнуть в устье реки Унжи, левого притока Волги.

Во время сна почудилось ему видение: на противоположном берегу среди непроходимой чащи стоит гора, а на ней — икона угодника Георгия Победоносца, перед которою горит свеча. Проснувшись, великий князь повелел идти вниз по Волге и, подойдя к заводи, именуемой и теперь Юрьевою, стал внимательно смотреть на другой берег Волги. Князь вдруг увидел, как с неведомой горы, сквозь чащу лесную, пробивается огненный луч наподобие сияющей звезды. Князь с боярином своим Василием по прозвищу Скороумный и со свитой переправился на правый берег Волги. Там, в тёмном лесу, на крутой горе, он якобы и обрёл чудотворную икону, перед которой во сне горела свеча. В память о событии гора стала именоваться Георгиевской, а икона, согласно летописи, писанная на доске шаровыми очертаниями, впоследствии была перенесена в московский Успенский собор.

Другая же легенда гласит, что икона была высечена на камне. На месте обретения иконы князь повелел соорудить деревянный город, назвав его по имени своему и в честь угодника Божия Георгиевском или Юрьевом-Повольским (Поволжским).

По второй версии, город основан князем Юрием в 1150 году. В «Избранных произведениях» В. Н. Татищева, где впервые опубликованы его записи при подготовке «Истории Российской», во многих не дошедших до нас летописей и документов, утверждается, что «городец на Волге в Белой Руси оной також Юрьев именован, построен Юрьем или Георгием II в 1150 году, ныне называется Юрьев Повольский, или Юрьевец, что в провинции Нижегородской на правом берегу реки выше Болохны 90 и ниже Кинешмы 60 вёрст».

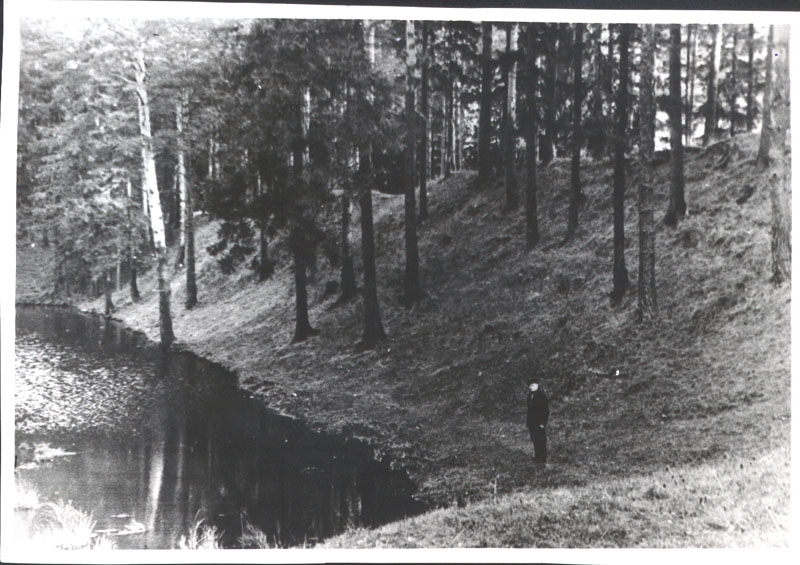

Первая юрьевецкая крепость стояла на Георгиевской горе . На земляных валах, окруженных рвами, ставились высокие стены. О крепости известно только то, что она первоначально была выстроена из дерева. Становится ясно, что крепость часто погибала в пожарах, хотя и каждый раз после них восстанавливалась на своем месте. В 17 столетии, когда город был разорен войском пана Лисовского, «Белый город» был выстроен не на своем месте, а на рядом располагающейся Симоновской горе.

Юрьевецкие Земляные Валы

До наших дней, к сожалению, не сохранилась – она была срыта для строительства защитной дамбы на берегу Волги. Сейчас в Юрьевце можно увидеть сохранившиеся валы и рвы его последней крепости – Белый город.

Белый город причислен к редким памятникам русского военно-инженерного искусства.

Юрьевецкий посад был под горой, на берегу Волги. Он занимал территорию, которая сейчас находится между речным портом и бывшим зданием почты. Со всех сторон его окружали монастыри, входившие наряду с крепостями в систему обороны древнего города.

В 1237 году Юрьевец был сожжён ордами Батыя. Такое прошлое наложило отпечаток на этимологию многих городских названий. На горе Пушкарихе жили пушкари, а с высокой Глазовой горы «глазели», не идут ли татары с низовьев Волги.

В 1380 году юрьевецкие ратники отважно сражались на Куликовом поле в полках своего князя Владимира Андреевича Городецкого-Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Донского. С 1405 года Юрьевец входил в состав Городецкого княжества, с 1448 — Московского, а с 1451 — Суздальского, затем — снова Московского. В 1536—1537 годах город подвергался разграблению казанскими татарами. А в 1556 был отписан Иваном IV в опричнину.

В начале XVII столетия, в период польско-литовской интервенции, Юрьевец не раз подвергался нападениям поляков. В 1609 году здешний сотник Федор Красный возглавил местное ополчение, освободившее Лух, Шую, Кинешму. В ответ знаменитый пан Лисовский сжег город, но жители окрестностей храбро отбивались от его бойцов, а подошедшая к ним из Нижнего Новгорода по Волге помощь спасла положение. Горожане примкнули к проходившим через город войскам Пожарского и Минина, но и освобождение Москвы в 1612 году не принесло желанной стабильности. В 1614 году казаки Ивана Заруцкого вновь разграбили и сожгли Юрьевец, хотя и были потом разбиты воеводой Борисом Лыковым.

В конце XVIII века Юрьевец стал уездным городом Костромской губернии. Вольные по своему характеру юрьевчане занимаются сезонной работой: они идут в бурлаки, на сплав и пилку леса. Юрьевец становится одним из бурлацких центров на Волге с его «Жареным бугром» — местом свершения традиционных обрядов посвящения в бурлаки. Волга связывает всю Россию, от Балтики до Каспия. Вверх по Унже от Юрьевца начинался древний путь «за Камень» — на Урал и дальше. Юрьевские краеведы уверены, что Ермак Тимофеевич — их земляк. Его дед, старый разбойник, будто бы скрывался от сыщиков в Юрьевце, а уже после смерти деда внук отправился покорять Сибирь.

В эпоху Петра I, когда вводилось административное деление страны на губернии, Юрьевец с 1708 года оказался в составе Казанской губернии.

Статус города с 1778 года. За заслуги города перед страной 29 марта 1779 года Екатерина II пожаловала Юрьевец именным гербом: несмотря на то, что это не губернский центр, на геральдическом щите находится только символ города, без губернского герба.

Герб Юрьевца — на голубом поле — серебряная сторожевая башня. На некоторых изображениях герба вместо абстрактной башни рисуют местную достопримечательность — пятиярусную колокольню.

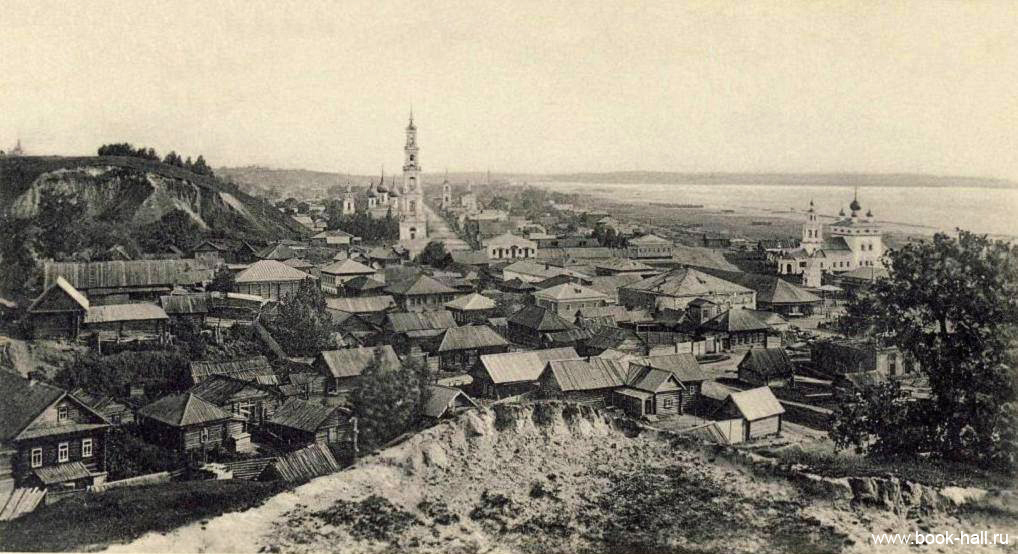

На рубеже XIX—XX веков Юрьевец мало чем отличался от других провинциальных российских городов. Часть ремёсел и промыслов юрьевчан традиционно была связана с Волгой. Мастерству и трудолюбию речников, судовщиков, ловцов рыбы, перевозчиков город-порт обязан своей достойной репутацией.

Уже в 1795 город имел регулярную планировку с главной площадью. Были построены дом городничего, городское управление, казначейство, Богоявленская церковь начала XVIII века; позднее, в самом центре — ансамбль старого (1806) и нового (1825—1833) Входо-Иерусалимских соборов, Рождественская церковь (1815).

Успенский и Входо-Иерусалимский соборы

Главный архитектурный комплекс города находится на пересечении главной улицы и торговой площади – Успенский и Входо-Иерусалимский соборы с колокольней. Ансамбль соборов был возведен в 1733 г. и перестроен в 1806 г. губернским архитектором Н.И.Метлиным.

Колокольня Входоиерусалимского собора г.Юрьевец

В центральной части Юрьевца стоит примечательный храм Рождества Христова, который обращен своим фасадом на главную улицу. Возведение церкви состоялось в 1815 году, но уже в середине 19 столетия

Богоявленская церковь, являющаяся самым старинным строением из сохранившихся архитектурных памятников.

В Храме находятся мощи блаженного Симона Юрьевецкого, юродивого Христа ради.

Церковь Святого Духа

Построена посреди кладбища в первой половине XIX века на средства купца Ивана Полякова. Служба в церкви велась даже во времена воинствующего атеизма, не прерываясь в течение ХХ века.

Сретенская церковь

Монастырская церковь, которая была возведена на берегу Волги. В ХХ столетии церковную колокольню уничтожили, а помещение храма отдали под склад пивзавода. Сегодня храм постепенно восстанавливается.

В Юрьевце часто сталкиваешься с именем Тарковского

Музейный центр Андрея Тарковского

Музей открыт в доме, где жила семья Тарковских.

Культурный центр имени А.А. Тарковского

Это современный центр киноискусства. В нем работает киношкола, проходят творческие встречи и фестивали.

Здание 1903 года постройки. В годы войны здесь была начальная школа, где учился Тарковский.

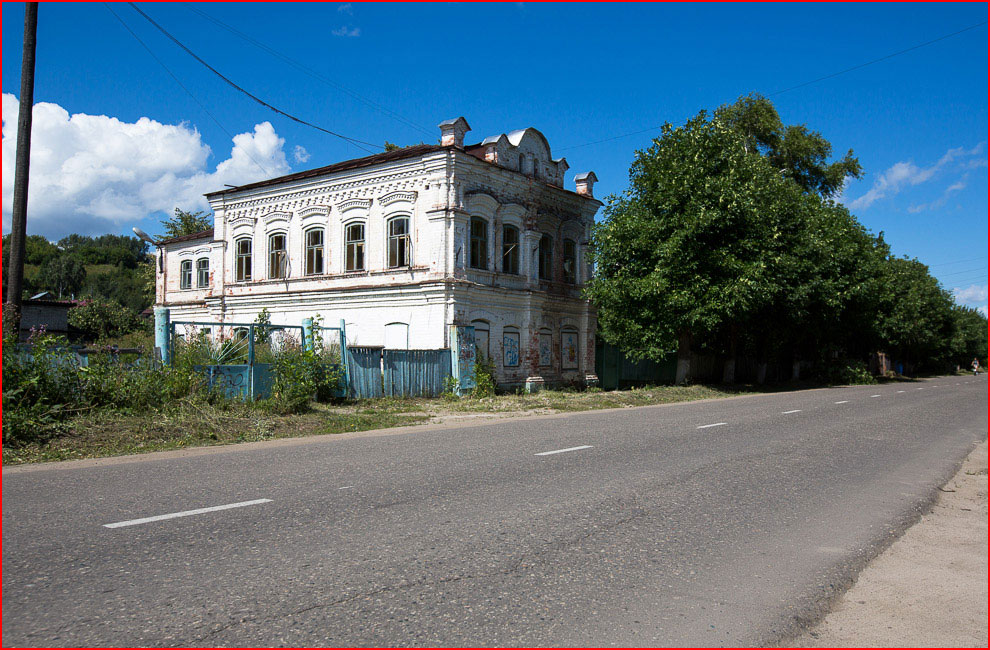

Улицы и здания

Музей Весниных

Музей открыт в 1980 годах в родовом гнезде Весниных. Здесь хранятся живописные работы, документы и фотографии из личных архивов, проекты трех знаменитых братьев-архитекторов 1920 годов.

Дом Черкасских

Михаил Николаевич Черкасский был земским техником-строителем. Под его руководством было построено много зданий в городе. Для своей семьи он переделал уже существующую постройку. Родовое гнездо Черкасских – это жилой дом с мезонином. В его облике есть классические черты, элементы народной архитектуры и стиль модерн. Сооружение украшено резьбой по дереву. Особняк украшает главную улицу Юрьевца, сейчас в нем располагается краеведческий музей.

Театр-музей «Истоки»

Это своеобразный музей кукол и необычных видов искусств. Куклы сделаны в виде литературных героев. Именно здесь можно увидеть знакомые образы в исполнении местных мастеров с применением народных техник.

И конечно, Волга

12-метровый поклонный Крест в 2-х километрах от берега памяти скрытого волжскими водами Кривозерского монастыря, попавшего в зону затопления. Монастырь сохранился лишь на картинах Левитана, знаменитых "Вечерний звон" и "Тихая обитель"

Картина Тихая Обитель

Исаак Левитан "Вечерний звон".

И куда без этой красоты....

Оценили 14 человек

19 кармы