Верхотурье

Вместе с тем, после прокладки «бабиновской дороги» возникла необходимость в строительстве нового города на р. Тура. Такое место было найдено в 1597 г. То было старое вогульское городище Неромкур, расположенное на каменистой возвышенности на северном берегу р. Тура1. Для закладки города были направлены Василий Головин и Иван Воейков.

Им предписывалось нанять в ближайших к Сибири городах посошных людей общим числом до 550 человек и за три месяца выстроить город2. Но Головин и Воейков донесли, что нанимаемые им рабочие обойдутся казне дороже, чем предполагалось по смете, а потому решено было строить город не «по договору», а «по указу»3. Причем рабочим строго предписывалось: «Чтоб им город и острог делать, и не доделав, от городового и острожного дела не сбежать». Строительство Верхотурья было начато весной 1598 г. После возведение стен и башен острога в нем заложили храм Живоначальной Троицы с приделом, воеводский двор, строения для служилых людей, съезжая изба и прочие необходимые постройки4. В 1600 г. был построен гостиный двор с 4 избами и 20 амбарами, а так же специальный «татарский двор», где обычно размещались проезжие аборигены. Примерно в тоже время в городе открылся государев кабак. Позднее в Верхотурье была основана таможня, на основе чего вышел указ о запрещении проезда в Сибирь и обратно не иначе как через Верхотурье5. Но и на этом центральная власть не сочла законченным строительство городов в первоначальный период освоения Сибири. Новый водный маршрут от Верхотурья до Тюмени оказался слишком протяженным без промежуточных населенных пунктов, где бы можно было произвести остановку. Поэтому в грамоте от 30 января 1600 г. тюменскому голове Федору Янову предписывалось построить острог в Епанчине юрте между Тюменью и Верхотурьем.

Кроме этого в планы правительства входило заведение пашни на удобных для того землях. Объясняется тем, что на тот период возникла острая необходимость создания в Сибири собственных посевных площадей. Первые опыты в этом плане на землях близ Тобольска и Пелыма не дали желаемых результатов, в то время как, по сообщениям первых поселенцев около Епанчинских юрт, «места угожие, крепкие, и государеву пашню завести мочно». В той же грамоте предписывалось сразу же устроить в Туринске ям для бесперебойного сообщения между Верхотурьем и Тюменью. До этого ямская служба была возложена на аборигенов Епанчинских юрт, но те исполняли ее весьма неохотно, ссылаясь на то, что это им «не за обычай».

На основе этого было найдено место строительства по р. Туре приблизительно в центре маршрута между Тюменью и Верхотурьем рядом с татарским селением Епанчин юрт. Возведение острога завершилось летом 1600 г., и город получил название — Туринск. Тогда же в остроге был построен храм во имя святых Бориса и Глеба и для службы в нем присланы из Верхотурья священник и пономарь. По имеющимся данным, острог имел довольно небольшие размеры. К тому же кроме служебных помещений там были построены дома для переселившихся в город ямщиков. В результате острог оказался крайне перенаселен. Чтобы как-то изменить создавшуюся ситуацию, туринские ямщики обратились в Москву за разрешением перенести свои дома за острог и занять место, где жил «Епанча с товарищи» . 6// Москва дала на то разрешение, и аборигенов переселили в Енбаев юрт за речкой Сибаевкой, в пяти верстах от острога. Так около Туринска возникла русская Ямская слобода. Вслед за ними переселилась из острога часть служилых людей, крестьяне и посадские, после чего на посаде ими была выстроена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а позже там образовался мужской Покровский монастырь. Таким образом, закладка Туринска преследовала одновременно несколько целей:

создать промежуточный пункт для проезда в Сибирь;

основать пашню,

открыть ямскую станцию.

Но на наш взгляд, следует согласиться с мнением Н.Н. Симачковой, разделившей точку зрения П.Н. Буцинского, по поводу основания Туринского острога. По ее мнению, первоочередной задачей являлось именно возведение острога как укрепленного пункта, так как опасность нападения на русские поселения со стороны ногайцев еще сохранялась7. Потому в грамоте верхотурскому воеводе Ф. Янову указывалось: «Как придешь в Епанчин юрт и учнеш ставити острог, и как пашенные люди учнут пашню пахать и ты б жил с великим бережением, и сторожи бы у тебя были крепкие, и про ногайских людей и про Сырянцов проведывал, чтоб ногайские люди, пришед без весно, на кого дурны не учинили»8. Лишь после того как укрепление будет построено, предписывалось распределить землю под пашни. Дальнейшее развитие событий в этом регионе показали дальновидность правительства на этот счет.

Итак, с 1585 г. (с момента постройки Обского городка) и до 1600 г. силами Русского государства в Сибири была устроена сеть поселений, создавших устойчивую основу для решения многочисленных задач, возникших в связи с освоением вновь приобретенных земель. В первую очередь было налажено бесперебойное снабжение этих населенных пунктов, обложена ясаком большая часть автохтонного населения и предотвращена угроза реставрации Сибирского ханства, единственного реального противника Москвы. Но оставались еще неосвоенными крайние рубежи обширной территории Западной Сибири: на севере и юго-востоке. Однако и с этими задачами московскому правительству удалось успешно справиться.

Южный рубеж

Южным форпостом на долгие годы стал город Тара, возникнув как военно-административный центр по охране южных рубежей Западной Сибири. Тобольские воеводы неоднократно писали в Москву, что для сбора ясака им приходится иногда отправлять людей в весьма отдаленные места, на что тратятся значительные, не оправдывающие себя средства. Так, последняя волость, где проживали сибирские татары, — Ялынская, — отстояла от Тобольска в 15 днях пути. В 1594 г. находящийся на престоле царь Федор Иванович велел князю Андрею Васильевичу Елецкому идти в Сибирь на реку Иртыш к татарскому городку Ялом на реке Таре, и там или в ином удобном месте построить город. В царском наказе так же говорилось: «Итти город ставить вверх Иртыша на Тару реку, где бы государю было впредь прибыльняе, чтобы пашню завести и Кучума царя истеснить и соль завести…» Постройка в южном направлении укрепленного поселения предусматривала нейтрализацию враждебных выступлений хана Кучума, который не оставлял своих попыток по возвращению себе власти.

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» так сформулировал цель построения Тарского городка: «До конца низложить прежде бывшее владение Кучума, которой непременно нападал и разорял, убивая всех тех татар, которые, отступясь от него, Российскому скипетру отдалися». — А чуть ниже он отметил: «Град Тарский служил неодолимой твердыней от всяких бывших кучумских гнусников»9. И, как видно из указа, еще одна задача возлагалась на первого тарского воеводу: обеспечить поставки соли для сибирского населения. давно страдающего от ее нехватки. Для закладки Тары из Тобольска под началом князя Андрея Васильевича Елецкого было направлено 1 500 человек, среди которых находились состоящие на русской службе

татары,

пленные поляки,

литовцы,

черкасы,

казаки,

стрельцы.

Но в устье р. Тара, как предполагалось первоначально, князь Елецкий не стал начинать строительство, поскольку там находились болотистые земли, не пригодные для пашни. Им было выбрано место на высоком левом берегу Иртыша при впадении в него р. Аркарки. С запада территория была окружена заболоченными, трудно проходимыми низинами, с южной и северной сторон — оврагами, с восточной поймой рек Иртыша и Аркарки — и более всего подходила для возведения там укрепленного поселения. Уже к осени того же 1594 г. строительство было закончено. Позже с образованием посада был сооружен острог, окруженный высоким тыном в 500 сажен в окружности с шестью башнями, две из которых были глухие и четыре проезжие. Тогда же было осуществлено строительство церкви во имя Успения Божией Матери, куда из Москвы доставили иконы, богослужебную утварь и книги. В Таре было оставлено 320 служилых людей для обороны и выполнения различных поручений. Через четыре года (20 августа 1598) в знаменитой битве на реке Ирмени, Кучум был разбит тарскими служилыми людьми, и Тара освободилась от угрозы его вторжения. В том же году в город прибыли пашенные крестьяне для заведения государевой пашни.

Северный придел Сибири — Магазея

После строительства Тары и обеспечения безопасности южных рубежей Сибири, назрела насущная необходимость в закреплении позиций государства на крайнем севере края. Район Мангазеи был давно освоен предприимчивыми русскимии мореплавателям, совершавшим туда экспедиции для торговли с местными аборигенами. Но поселений, контролируемых правительством не существовало вплоть до конца XVI в. В 1598 г. отряд под командованием Федора Дьякова был отправлен по реке Таз для разведок в самоедской области Мангазее. Исполнив данное поручение, Дьяков умудрился собрать ясак с мангазейских самоедов и отправил его в Тобольск. В 1600 г. он вернулся в Москву, и на основе его сведений было решено послать экспедицию для постройки города Мангазея на реке Таз10. Для этих целей летом 1600 г. из Тобольска вниз по Иртышу была направлена экспедиция во главе с князем Мироном Шаховским и Данилой Хрипуновым. С ними отправился отряд, состоящий из 100 служилых людей. В Березове к ним присоединились 50 местных казаков. Они должны были добраться до устья реки Таз и заложить там город. Но в пути они потеряли несколько судов и были вынуждены остановиться на зимовку в Пантуевом городке. Оттуда зимним путем на лыжах и оленьих упряжках двинулись дальше, но подверглись нападению «мангазейских самоедов», как сообщается в донесении. В результате несколько десятков человек были убиты, многие ранены воинственными самоедами. По мнению П.Н. Буцинского «мангазейские самоеды напали на экспедицию не сами по себе, а по научению торговых людей и промышленников», которые не желали контроля за своей торговлей со стороны государства и всячески препятствовали возведению города11.

Но, несмотря на всевозможные трудности и людские потери, летом 1601 г. был заложен город Мангазея «при реке Тазе (в 200 в. от устья) между впадающими в нее речками Осетровкой и Ратилихой». Он был окружен острожной стеной и имел пять сторожевых башен. Внутри города находились две церкви — Троицкая и Успенская, а так же — воеводский двор, съезжая изба, таможня. Позднее были выстроены гостиный двор, торговая баня, амбары и лавки, тюрьма и помещения для проживания аманатов, которых было принято брать в город для более успешного сбора ясака и предотвращения провокаций со стороны аборигенов. Руководивший археологическими раскопками на Мангазейском городище в 1999—2005 гг. Г.П. Визгалов высказал мнение, что местоположение города не самое удобное, поскольку «выбор места города в зимнем походе 1601 года проводился воеводами Мироном Шаховским и Данилой Хрипуновым наспех, в плохо известной им местности». Но его точка зрения расходится с выводами других исследователей (О.В.Овсянникова, М.И. Белова, В.Ф. Старкова), считающих, что Мангазея основана на местах стоянки предшествующих им промысловиков, учитывающих особенности местных условий. На наш взгляд, в пользу последнего говорит тот факт, что город вполне соответствовал задачам, возложенным на него правительством, и благополучно просуществовал около 70 лет, пока не встал вопрос о его переносе в Туруханск (Новая Мангазея)12. Если говорить о задачах, которые стояли перед мангазейскими воеводами, то они вытекают из царского наказа, данного прибывшим на смену строителям города. Им повелевалось пригласить в острог лучших из самоедов и сказать им от имени царя:

«…что прежде сего приходили к ним в Мангазею и Енесею вымичи, пустозерцы и многих государевых городов торговые люди, дань с них брали воровством на себя, а сказывали на государя». А потому и решено было поставить новый острог, дабы «обиды, насильства и продажи от них были им великия…» Теперь же, говорилось далее, их будут от торговых людей беречь, «чтоб они жили в тишине и покое... и ясак платили в государеву казну без ослушанья и быть им под высокою государевой рукой неотступно».

Затем воеводы должны были послать служилых людей, чтоб они переписали самоедов и обложили новых подданных ясаком. Торговым же людям они должны были объявить, что торговля «заповедными товарами» им отныне запрещена, к чему причислялось всяческое оружие (панцири, шлемы, копья, сабли, ножи и топоры, и спиртные напитки). Всем остальным торговать разрешалось при неукоснительной уплате в государеву казну десятинной пошлины «с торговли, промыслов и всяких запасов». Еще один острог на северо-западе Сибири, получивший название Кетского (Кетск), был воздвигнут с целью наведения порядка среди нарымских остяков, которые взбунтовались после обложения их ясаком. Свое название он получил по реке Кети, по которой нарымские служилые люди собирали ясак после основания Нарыма. Годом его основания П.Н. Буцинский считает 1602 г., по времени случившихся волнений среди аборигенов. В дальнейшем, выполнив свою роль, он был перенесен в другое место вследствие явного неудобства своего расположения.

Как видим, строительство Нарыма, Мангазеи, Кетска, как и прочих сибирских городов, преследовало вполне конкретные цели, заключавшиеся прежде всего в сборе ясака, а также наведении порядка в торговле русских промышленников с аборигенами. Именно эта особенность выделяла новый город из ранее существующих . 13// И завершающим этапом сибирского городового строительства стала закладка Томска.

Строительство Томска

Трудно сказать, состоялась бы она именно на том этапе или это произошло бы значительно позднее, но то был единственный случай, когда поводом для основания города стало ходатайство местного князя, пожелавшего принять подданство Русского государства. 20 января 1604 г. в Москву с посольством к царю Борису Годунову прибыла делегация во главе с татарским князем Тояном. Он просил возвести на реке Томь город, который бы мог стать защитой для местных аборигенов от нападений калмыков и киргизов. В марте того же года для закладки города отправили Гаврилу Писемского, казачью голову из Сургута, и Василия Тыркова из города Тобольска14. Кроме того, они должны были привести в подданство российскому царю все проживающие там народы и завести государеву пашню. В «Наказе» Бориса Годунова, направленном 25 марта 1604 г. Г.И. Писемскому и В.Ф. Тыркову, так излагалась просьба Тояна:

«…бил челом государю царю и великому князю Борису Федеровичю всея Руси ис Сибири Томские волости Таян князь, чтоб великому государю царю и великому князю Борису Федоровичю всея Руси его пожаловати, велел ему быть под государевою царскою высокою рукою и велети бы в вотчине его в Томи поставить город, а место де угоже и пашенных де людей устроити мочно; а ясачных де людей у него триста человек; и как де город поставят и те его ясачные люди под государевою царскою высокою рукою и ясак учнут платити, а которые де и будут около того города государевы непослушники и он Таян учнет про них сказывать и приводить их под государеву царскую высокую руку»15.

Далее в «Наказе» указывалось главное, ради чего князь Тоян обращался к русскому царю:

«И великий государь царь и великий князь Борис Федорович… челобитье их милостиво выслушав их пожаловал велели у них в их земле в Томи поставить город и велели их от недругов от дальних земель всем оберегати, чтоб им ни от кого насильства и обиды никоторые не было, и ясака с них до своего государева указу имати не велели, а велели их беречи и льготить им во всем. И они бы Томские волости князцы и лучие и середние люди были под государевою царскою высокою рукою и велели людем своим на городовое дело лес ронити и возити и город ставит из государевыми служилыми людьми вместе…»16.

Место для закладки города Томска было выбрано на правом берегу р. Томь в 60 верстах от места ее впадения в Обь. В строительстве его принимали участие:

около 50 тюменских казаков во главе с атаманом Дружиной Юрьевым,

также тобольские, сургутские, пелымские служилые люди,

около сотни человек березовских и сургутских остяков под командой князца Онжи,

тобольские татары,

местные аборигены.

7 октября 1604 г. строительство было завершено. Внутри городских стен располагались:

съезжая изба,

воеводские хоромы,

Троицкая церковь (построена в 1607—1608 гг.),

житницы,

амбары и погреба.

После окончания строительства в городе осталась часть строителей, не более 100 человек17. В дальнейшем, в связи с военной угрозой со стороны кочевников, гарнизон Томска был увеличен.

Итоги начального этапа освоения Сибири

Как видим, за временной промежуток с 1585 по 1604 гг. (около двадцати лет) в Западной Сибири были построены, оснащены и в той или иной мере заселены следующие города: Обской городок, Тюмень, Тобольск, Лозьвинский городок, Пелым и Березов, Сургут, Тара, Нарым, Кетск, Туринск, Верхотурье, Мангазея и Томск. Всего 14 поселений с теми или иными функциональными задачами. Такие темпы говорят не только о мощи Русского государства в конце XVI—начале XVII вв., но и о далеко идущих стратегических планах правительства по освоению сибирских просторов. Причины беспрепятственного продвижения русских поселений за Уралом кроются прежде всего в умелой государственной политике по отношению к автохтонному населению Сибири, а также разобщенности местных государственных образований (княжеств, ханств), не имеющих единоначалия, которые при всем желании не могли противостоять строительству городов-крепостей. Практически все первые сибирские города ставились в ключевых, стратегически важных пунктах, что позволяло в случае опасности отражать нападение воинственных сибирских князей, число которых постепенно уменьшалось, а вскоре все они перешли на службу русскому царю.

В то же время большинство сибирских городов за редким исключениям строятся для реализации ясачной политики государства, которая становится основным направлением в деятельности сибирской администрации. Кроме того, размещение в городах отрядов служилых людей и администраторов позволял осуществлять контроль за деятельностью автохтонов, предотвращая их возможные нападения, и регулярно собирать ясак с отдаленных волостей18. Нужно отметить и такой момент: после постройки Березова и Мангазеи была взята под контроль вольно-промышленная колонизация северной части Сибири, когда торговые караваны шли по северному морскому пути и вели беспошлинную торговлю в доступных им местах.

В то же время, благодаря закладке Верхотурья и Туринска под контролем государства находилась уже сухопутная дорога через Урал. Все это указывает на хорошо продуманную политику правительства по отношению к сибирскому градостроительству и его желание взять под свою охрану сибирское население, которое воспринималось властями как ясачное, вошедшее в число прочих российских подданных — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нельзя не заметить, что строительство городов велось поэтапно по мере освоения того или иного сибирского региона. Руководствуясь данными одного из первых памятников городового летописания «Книга Записная», доводящего свое изложение происходящих в Сибири событий до 1688 г., мы можем выявить несколько этапов основания первых сибирских городов19.

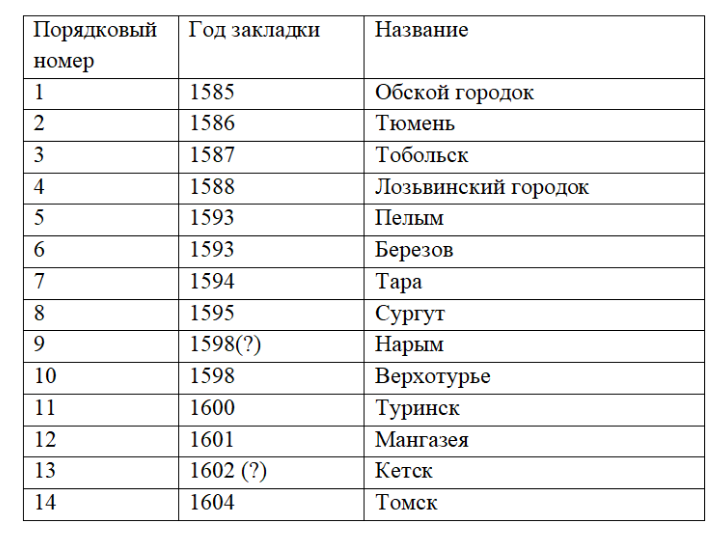

Закладка сибирских городов с 1585 по 1604 г.

Из приведенной выше таблицы видно, что первым этапом строительства сибирских городов можно считать 1585—1588 гг., после чего наступает короткий перерыв в пять лет. Это можно объяснить рекогносцировкой в новых условиях и выявлением направлений по дальнейшему приложению сил, а также накоплением ресурсов накануне следующего рывка. К 1593 г. ситуация окончательно прояснилась, и принято было решение начать движение на север края, что объясняется прежде всего наличием в северных регионах наибольшего поголовья пушного зверя. Северное направление определило и дальнейшую постройку сибирских городов. Одновременно с тем в 1594 г. была произведена закладка Тары с целью прикрытия южных рубежей вновь осваиваемой территории.

В период с 1594 по 1604 гг. шло непрерывное строительство новых городов и это можно считать вторым этапом сибирского градостроительства. Таким образом, практически за два десятилетия (1585—1604 гг.) Русское государство за счет возведения сети городов и острогов не только создало мощный плацдарм для дальнейшего освоения североазиатского региона, но и сумело наладить в них воеводскую систему управления, где на каждого из администраторов были возложены определенные функции и задачи. В то же время именно строители новых поселений обычно становились в них и первыми воеводами. Слабой стороной этого процесса была неизученность местными властями политической обстановки в крае, что приводило к неизбежным ошибкам и потерям.

Заключение. О «колонизационной политике» Российского государства…

Подводя итоги, выскажем наше мнение по поводу так называемой «колонизации Сибири». Да, внешне она происходила примерно таким же путем, как и при завоевании европейскими государствами стран Американского и Южно-Азиатского континента. Но только внешне. Главное же отличие в том, что проживающие на территории Сибири племена и народы поле присоединения к Русскому государству становились полноправными гражданами Российской империи, между ними прекращались враждебные действия, на них распространялась законодательная власть всего государства, за ними сохранялось право говорить на родном языке, владеть родовыми землями и прочие привилегии, чего были полностью лишены колонизированные народы других стран.

И последнее. Вследствие своей малочисленности, сибирские народы не смогли бы оказать достойного сопротивления экспансии западных стран, решись они на подобный шаг, о чем они, судя по всему, до сих пор мечтают.

Примечания:

1 Сергеев В.М. Правительственная политика в Сибири накануне и в период основания первых русских городов.//Новое о прошлом нашей страны. Памяти академика М.Н. Тихомирова. М., 1967. С.174-179.

2 Посошные люди — в XVI—XVII набирались в порядке повинности. Использовались как пехота в армии, а также на строительных и ремонтных работах.

3 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург, 1998. С. 43.

4 Корчагин П.А. Автореф. дис. (...) канд. ист. наук. История Верхотурья (1598—1926). Закономерности социально-экономического развития и складывания архитектурно-исторической среды города. Пермь, 2002 .

5 Семенов О.В. Становление и эволюция системы местного управления на Урале во второй половине XV—первой половине XVII в. Екатеринбург, 2006.

6 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.35. Л.117 (об.) 124.

7 Симачкова Н.Н. Становление воеводской системы управления в Сибири в конце XVI - начале XVII вв. Автореферат дис-и кан. ист. наук.. Нижневартовск, 2002.

8 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.378-379.

9 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 10. М. 1997. С. 173.

10 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. III. Ч. 1. С. 116.

11 Буцинский П.Н. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. Тюмень: Из-во Ю. Мандрики, 1999. Т. II. С. 45.

12 Визгалов Г.П. Мангазея — первый русский город в Сибирском Заполярье: по материалам новых археологических исследований. Автореферат дис-и канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006; Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. 1. Л., 1980.

13 Кабо P.M. Города Западной Сибири. М., 1949.

14 Очерки истории города Томска (1654—1954). Томск, 1954; Бояршинова З.Я. Основание города Томска / Вопросы географии Сибири. Сб.З. Томск, 1953. С.22-48.

15 Наказ Бориса Годунова — Г.И. Писемскому и В.Ф. Тыркову о строительстве Томского города / Публикация З.Я. Бояршиновой // Вопросы географии Сибири. Томск, 1953. Сб. 3. С. 41.

16 Там же. С. 42.

17 Петров Н.М. Опыт восстановления плана Томского города и острога начала XVII в. // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 1956. Т.5

18 Симачкова Н. Н. Становление воеводской системы управления в Сибири в конце XVI—начале XVII вв. Автореферат дис-и канд. ист. наук. Нижневартовск, 2002.

19 Книга Записная / Под ред. З.Я. Бояршиновой, В.В. Палагиной. Томск, 1973.

Оценили 17 человек

20 кармы