Существует стереотип, что для Церкви безразлична форма государственного устройства, что Церковь может одинаково успешно существовать как при монархическом, так и при республиканском строе. Это, разумеется, далеко от истины.

Начнем с того, что монархия, наряду с ветхозаветным судейством, есть учреждение богоустановленное, здесь власть ищет для себя Божественной санкции, в то время как демократия есть установление исключительно человеческое; здесь легитимация власти восходит не к воле Божией, а к воле народа. Об этом прямо говорится в «Основах социальной концепции» РПЦ (см. III. I–7).

Поэтому все разговоры о том, что Церковь безразлична к наличию в государстве той или иной формы власти, следует признать несостоятельными. Если Церковь не воюет против демократии, мирясь с ее существованием в государстве, в условиях которого ей приходится существовать, то это отнюдь не в силу принципиальной совместимости с демократией ее богочеловеческой природы. Церковь руководствуется здесь соображениями икономиии, понимая, что отнятие богоданной Царской власти произошло по грехам людей, заботясь о детоводительстве своих чад ко спасению прежде, нежели об изменении общественного строя. Ибо спасение, то есть достижение главной духовной цели Церкви, в принципе возможно при любой власти, что ничуть не отменяет того непреложного факта, что более высокий в духовном плане тип власти для Церкви, конечно же, предпочтительнее. Однако для перехода к нему необходимо не насильственное изменение общественного строя, но прежде всего духовное возрастание, духовное совершенствование самих людей (см. III. 7). Таков совершенно четко зафиксированный взгляд на проблему, представленный в «Основах».

Монарх в древности воспринимался как защитник веры, «епископ внешних дел» Церкви. Об этом имеем вполне конкретное свидетельство святых отцов. Преподобный Ефрем Сирин: «От Царства – законы, от священства – отпущение. Когда оба мягки – неверно, а когда оба жестки – тяжело. Пусть первое будет суровым, а второе – милостивым во взаимном (букв.: «в раздельном». – ЦК) понимании задачи каждого… Да будут наши священники милостивы, а наши Цари суровы! Восхвалим даровавшего нам двойную надежду! Святитель Григорий Великий (Двоеслов): «Благочестию Государей наших для того дана нам от Бога власть над всеми людьми, чтобы те, которые стремятся к добродетели, находили в них подкрепление, – чтобы путь на Небеса был шире – чтобы земное царство служило Царству Небесному». (То есть здесь прямо формулируется мысль, которая впоследствии будет столь подробно развита в сочинениях наших духовных писателей: задача христианской государственности – прежде всего в том, чтобы обеспечивать внешние благоприятные условия для успеха дела Церкви – детоводительства людей ко спасению – ЦК).

Великий русский философ Иван Ильин отмечал главную отличительную черту монархии – персонализацию власти. При монархии, говорил он, власть персонализирована, здесь устанавливается личностная связь между главой государства и подданными.

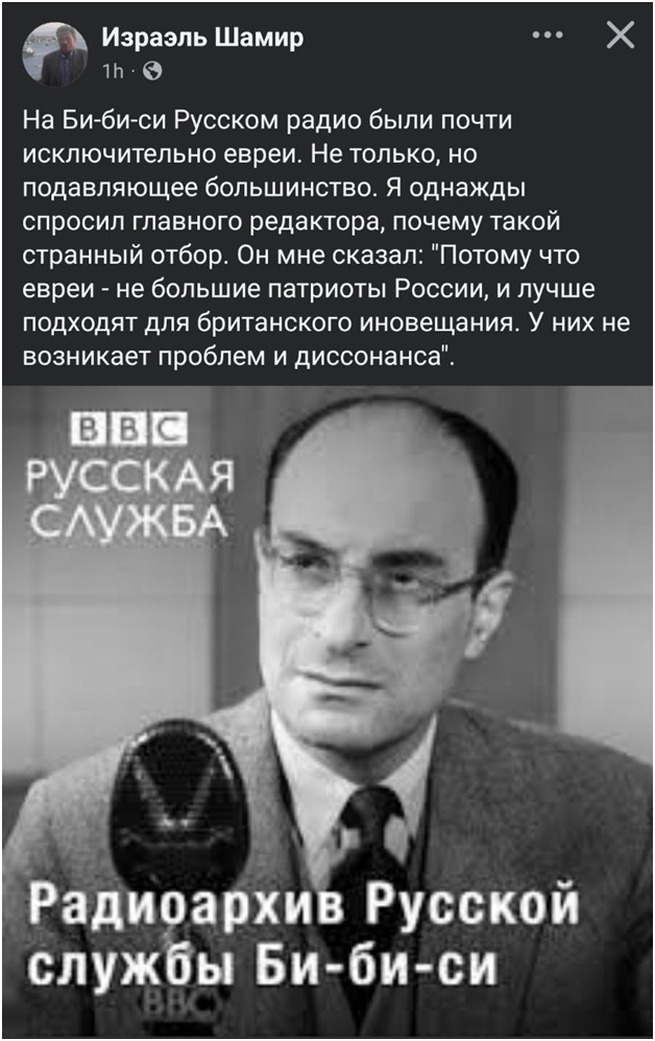

При демократии же государство, во-первых, сразу провозглашает себя безразличным к вопросам веры, а в более позднее время в основных европейских странах принимаются законы об отделении Церкви от государства. Церковь изгоняется из сферы образования, ограничиваются ее возможности в сфере благотворительности; религия провозглашается частным делом. Дальше все зависит от степени свирепости данного конкретного режима, который может ограничиться вышеизложенным, а может начать свирепые гонения на Церковь, как это сделали, например, большевики или как это делали в свое время французские якобинцы.

Ильин еще в середине прошлого века прозорливо предупреждал об опасности увлечения принципом формальной демократии, указывая на ее издержки, главный исток которых – в безрелигиозности демократического строя. Воля народа часто становится здесь предметом более или менее скрытых манипуляций, и в итоге происходит вырождение политического режима в безрелигиозный тоталитаризм, при котором дело Церкви затруднено в наибольшей степени.

Оценили 11 человек

19 кармы