Учился, уехал, возвратился…

В своем телеграм-канале Артамонов пишет, что до 1972 года вместе с родителями проживал в Швейцарии. А в 1973 году, когда они возвратились в Москву, в возрасте пяти (?) лет поступил в школу «неподалеку от дома». Номер школы называет – 31. Расположена она в Леонтьевском переулке, рядом с Моссоветом (нынешней Мэрией). Знакомое автору этих строк место. Бывшая английская спец, с репутацией. Немало известных личностей, номенклатурных чад из «центровых» семей, в том числе институтских однокашников, окончили это учебное заведение. (В нем, как пишет месье медиа-мэн, его бабушка Лидия Ивановна Кузьмина (Батракова), к слову сказать, преподавала математику).

Затем, с 10-летнего возраста, Саша живет в Париже, куда его родители уезжают в очередную загранкомандировку. Соответственно, там же ходит в школу при совпосольстве, а, «по спецразрешению» посла, посещает вместе с сестрой Лидией еще и французский лицей Жансон дю Сай. Насчет французского языка, в Циклопедии, кстати, указывают, что мальчик одновременно научился говорить и писать и на нем, и на русском. А в телеграм-канале наш «герой» пишет, что до 10-летнего возраста французского не знал. Опять противоречие…

Как бы то ни было, прожив в Париже до 1982 года, Саша (когда срок ДЗК родителей закончился) вновь оказывается в Москве. И в 1983 году, оканчивает уже знакомую нам 31-ю школу. В этой связи любопытные факты: Артамонов говорит, что не помнит имя своей первой учительницы; а мы не нашли ни одного его (!) одноклассника, который бы реально помнил Александра. Ни в младших, ни в старших классах. Странно, вроде бы, месье отличается хорошей памятью, а тут такая забывчивость. Я вот, к примеру, помню не только, как звали мою первую учительницу, но и имена всех воспитательниц в детском саду, и всех хоть месяц проучившихся со мной одноклассников и даже детсадовцев!

Между тем объяснение простое: промелькнуло, что школу-то, Александр, оказывается, «окончил экстерном». То есть, фактически, не посещая ее! Не исключаю, что в силу каких-то причин (развития ли личности, медицинских ли факторов, семейных ли обстоятельств и т.п.) и начальные классы мальчик проходил на надомном обучении? (Отнюдь, кстати, не принижаю такую форму получения среднего образования. Свидетельством тому – немало и сейчас находящихся, что называется, «при делах», «надомников», в том числе и которых вы видите лишь по телевизору).

Тогда понятна и «забывчивость» относительно имени первой учительницы, и объясним выбор вуза. Не МГИМО, не ин’яз, куда, казалось бы, прямая дорога номенклатурному дитяти, к тому же с фактически «родным» французским, а всего-навсего «факультет невест» – филфак МГУ, где обычно на 100 девочек, три четыре мальчика. Туда-то (на романо-германское отделение) и поступил в 1983 году Саша вместе со своей старшей сестрой Лидией (как указывают, 24.10 1966 г.р.). Сам Артамонов объясняет выбор вуза именно этим, что, мол, всегда стремился «тянуться» за своей сестрой. Что ж, всяко бывает. Тяги вообще самые разные случаются. (« – Базар катался, что тут тяги гуляют? – Бывает, что и гуляют. А бывают, и тянутся. По-всякому бывает», «Мама не горюй!»).

Впрочем, Лидия Германовна в университете проучилась недолго и, как пишут, в 19-летнем возрасте вышла замуж за своего давнего, еще с подростковых лет, ухажера – Жака-Мари Компуэна, коммерческого директора коньячной фирмы «Камю», «друга и делового партнера Германа Артамонова». Любопытно, что наш медиа-мэн утверждает, что Компуэн, де, тоже был… советским разведчиком, который, мол, оканчивал в Минске Высшую школу КГБ! («Шпионов целая семья!», «Гусарская баллада»). Как бы то ни было, в мае 1985 года она укатила во Францию, где получила тамошнее гражданство и родила дочь Француаз-Мари-Ирэн.

Однако брак Лидии Артамоновой с еще одним «советским разведчиком» был непродолжительным – супруги не сошлись характерами. При разводе стороны пошли на хитрый компромисс: Лидия отказалась от алиментов, а месье Компуэн – от дочери. Впрочем, и Лидия Германовна не стала обременять себя взращиванием малышки, решив отдать Француазу на воспитание бабушке. (Татьяна Иосифовна к тому времени тоже развелась с Германом Шамгуновичем). А увлеклась сначала хорс-болом (конным регби), а затем корридой, задумав стать конной тореадоркой и поступить в школу тореро в Португалии (у богатых свои, знаете ли, причуды!).

В силу вышеперечисленного Татьяна Иосифовна в 1988 году и переехала «на воссоединение с семьей» во французскую столицу вместе с нашим «суперагентом» Александром, продолжившим обучение в Сорбонне (отделение в Париже-3). Такова наша версия нового попадания 20-летнего Артамонов в его любимую Францию. Правда, месье пишет, что поехал он по «легенде КГБ» как «репатриант». Мол, смастрячили хитрецы «на Лубянке» (про Ясенево до нашей прошлогодней публикации «развОдчик», судя по всему, и слыхом не слыхивал) некий голем – деда по отцу месье Д’Арамонта.

Был он, де, французским коммунистом, который в двадцатые-тридцатые годы приехал в Советскую Россию строить социализм, да попал под репрессии. (То ли расстреляли его, бедолагу, то ли сгноили в лагерях). Ой, ну не могли никак идиоты французские «контрики» «пробить» человека, то бишь проверить – существовал дед Д’Арамонт на самом деле, или это фантом, выдумка. Ну, не было, видимо, во Франции в XX веке бумажных учетов, картотек, записей о выдачи загранпаспортов (а как бы он еще выехал из страны, в пароходной или паровозной топке что ли?). Бред! Или был физически, или не был. Никакой голем не проканает! Только в книжке.

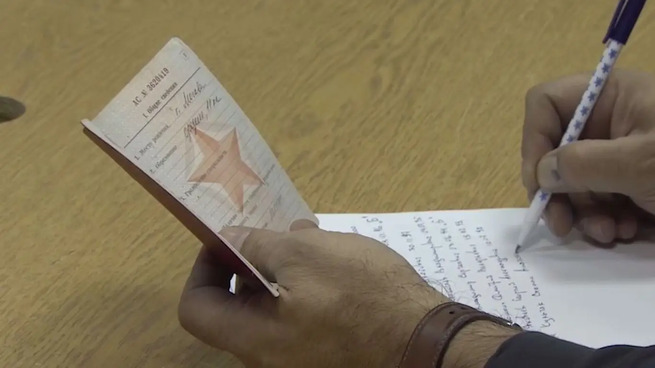

Кстати, любопытно, а с какого курса сам-то юный Саша уехал из Москвы? С четвертого, с пятого? Закончил он филфак МГУ или нет? В ранних версиях его биографии, например, в Циклопедии, говорится, что медиа-мэн в университете «обучался». Эта обычная формулировка для не окончивших вуз. Потому как про окончивших всегда, в любых источниках однозначно пишут, мол, «окончил». В более поздних появляется более чем странная формулировка, что диплом МГУ, де, наш будущий «суперагент», «забрал». А сам Артамонов в телеграм-канале в прошлом году отписал, что, мол, окончил универ в 1988 году. При этом, как он утверждает, военную кафедру почему-то окончил на год раньше, в 1987 году.

Не знаю, как там в МГУ, у нас, например, в ин’язе занятия на военной кафедре продолжались до последнего дня обучения в институте, и экзамен по военному переводу и тактике тогда (в начале 1980-х) входил в «госы», и квалификацию «военного переводчика», с записью соответственной военно-учетной специальности в удостоверение офицера запаса, дающего право идти далее «по «военке», мы получали только с дипломом.

Опять-таки, очень интересно глянуть в этой связи на такое удостоверение Артамонова А.Г., который говорит, что его воинское звание де, – «лейтенант» (запаса?). Получал ли на руки такой документ месье? Менял ли потом на российский? А почему в запасе не получил «старлея»? Тоже обычное для тех лет дело. Опять вопросы, вопросы, нестыковки…

Хорошо, пусть не удостоверение личности офицера запаса, а хотя бы диплом об окончании МГУ месье-то получил? Тоже было бы очень любопытно на него взглянуть, ведь по возвращении в Россию принимали-то на работу его, наверное, по этому документу, а не по метко прозванным профессором Преображенским «лягушачьим бумагам»? Тем более, если верить, «суперагенту» Артамонову, он пребывал во Франции под именем «Алекса Андре Д’Арамонта», а значит и дипломы последующих его вузов, которые он, де, окончил во Франции, должны были выписать именно на ту фамилию. А по какому документу об окончании высшего образования и тем более о наличии ученой степени его брали на работу по возвращении в Россию? Не могли же «Артамонова Александра Германовича» принимать на должности под именем голема «Алекса Андре Д’Арамонта», то бишь под чужим именем? («Со счета пана Ковальского может деньги может снять только пан Ковальский», «Ва-Банк»).

В этой связи актуальный вопрос к кадровикам Дипломатической академии МИД РФ: а по какому, позвольте полюбопытствовать, диплому приняли на работу профессором-преподавателем кафедры «Международной и национальной безопасности» гр. Артамонова Александра Германовича (05.04.1968 г.р.)? Он что, является специалистом в данных сферах? Что дает основание так полагать – диплом филолога романо-германского отделения филфака МГУ? Французский диплом «социолога», выписанный на имя некоего «Алекса Андре Д’Артамонта»?

Что же касается учебных заведений, где учился, и которые (по версии самого Артамонова) он окончил (под какой фамилией?), то давайте следом за месье еще раз назовем их. Итак, первое учебное заведение в заявленном медиа-мэном списке – Сорбонна (Париж-3), кафедра сравнительного литературоведения филологического факультета. Там, Александр Германович это неоднократно указывает, якобы был сдан некий «кандидатский минимум». От себя добавим – в стране, где в природе нет понятия «кандидата наук».

Второе заведение в «списке Шиндлера», пардон «Артамонова» – Католический институт в Париже, факультет социальных и экономических наук. Тема его «докторской» диссертации по якобы окончании этого вуза (еще раз обратим внимание, что система обучения и научных степеней званий на Западе и у нас очень разная, в частности, степень Ph.d., это даже не наш «кандидат», скорее «магистр» или, по советской системе – «специалист»), как указывает Артамонов, «Подрывная война на территории бывшего СССР». (В прошлом расследовании мы подробно разбирали ее. У нас бы тот текст и на реферат второкурсника не потянул бы). И, наконец, третье – некий «Центр дипломатических и стратегических исследований» (CEDS), которое-то месье и поименовал «военно-дипломатической академией».

В прошлогоднем разоблачении артамоновских фантазий мы подробно касались этого (как написано на сайте самого же Центра!) «заведения, неакадемического характера», т.е. курсов повышения квалификации или аналога нашей аспирантуры, где отдельно (тоже указано на сайте CEDS) один поток – для «французских и иностранных дипломатов, и старших офицеров, и генералов, работающих в Париже» и, «в целом, лиц высшего менеджмента, связанных с дипслужбой», а другой – чисто для гражданских лиц.

Еще раз подчеркнем, учебное заведение это (так написано на его сайте!!!) является «пост-вузовским», т.е. для лиц, уже окончивших высшие учебные заведения. Причем, CEDS, опять же указано, «аффилировано с Академическим советом ООН» (читай, «общечеловеческое», глобалистское). Кампусы CEDS, помимо Парижа, расположены также в Афинах, Дакаре, Ла Пасе. Никаких курсантов и кадетов, как вы догадываетесь, там и близко не готовят. («Поздравляем вас, гражданин соврамвши!», «Мастер и Маргарита»).

Когда после публикации наших материалов развОдчик уже был разоблачен, мол, никак не мог учиться там в качестве курсанта, он хитро прибавил к аббревиатуре CEDS вторую аббревиатуру – IHEDN. Де, это единое название учебного заведения, а раньше просто чего-то не указывал вторую часть. Отдадим должное изобретательности и изворотливости месье, ведь IHEDN (в переводе с французского – «Институт высших исследований в области национальной обороны») уже не существует. 15 лет назад это заведение было объединено с Директоратом вооружений. Поди проверь!

Но не поленились, проверили, связались с парижскими друзьями, которые сообщили, что IHEDN являлось «государственным академическим учреждением, отнесенному к типу военных колледжей, но не классических военных академий, поскольку там обучались и гражданские». Находилось неподалеку от Марсового поля (не путать с питерским!), на углу просп. Сюфран и пл. Жофр (квартал Эколь Милитэр – Военной школы), VII аррондисман (округ) Парижа. И преподаватели оттуда, действительно, привлекались для чтения лекций в CEDS, как, собственно, и преподаватели из Аспирантской школы Эколь Милитэр, которая и сегодня является партнером (именно партнером, но и только!) CEDS. Но всё это абсолютно разные конторы. CEDS даже и территориально расположен совершенно в другом месте – в «Запарижье», в предместье Ля Дефанс дё Пари, угол трасс A 14 и N 1013, бульвар Патрик Деведжьян, дорога Батисёр. («Какие вам нужны еще доказательства?», «Красная жара»).

Да, а за чей счет банкет-то, спросите вы? Кто спонсировал обучение сестры и брата в учебных заведениях, пребывание всех Артамоновых на Западе? А это с какой стороны поглядеть. Как-то сам месье откровенничал, для оплаты обучения сестры в Португалии в Школе тореадоров, а затем и в Конной французской школе их деду Иосифу пришлось продать несколько картин из «знаменитой кузьминской коллекции художников XIX века». В числе мастеров кисти этой галереи называют Айвазовского, Коровина, Куинджи, Шишкина, Репина, Левитана, Саврасова. Плюс месье пишет еще и о каких-то «потерянных семейных миллионах». (Мол, дед отказал ему в наследстве. Это как? Ведь вообще-то наследование идет от деда к сыну и дочери, а не от деда к внуку и внучке).

Происхождение картин овеяно туманом. Лидия Германовна в одном из интервью говорила, что они, мол, «были приобретены после войны, когда живопись стоила недорого». Злые языки утверждали (об этом снят даже один из фильмов советского сериала «Следствие ведут знатоки»), что следы большинства таких послевоенных коллекций следует искать в блокадном Ленинграде. Там голодающие люди за бесценок продавали свои фамильные драгоценности и картины спекулянтам-барыгам, в т.ч. представителям парт-сов-номенклатуры. Впрочем, Александр Германович как-то заявил, что картины эти («15-20 штук») вообще, мол, «числились в запасниках музеев» (при этом называл то Третьяковскую галерею, то Эрмитаж, мол, там они «на учете»), а дед лишь их «выставлял». (Ну и формулировочка! Прямо как про «народное имение Каринхалл», которое, «принадлежало германскому народу, а Геринг лишь пользовался им!»).

Как бы то ни было, толк во вложении капитала потомок «крупного купеческого астраханского рода» Иосиф Иосифович понимал, хоть и был партийным. С большой долей вероятности можно предположить, что все годы обучения месье в разных учебных заведениях обеспечивали те же средства. Потому что, в отличие от сестры, которая осуществила-таки свою мечту, стала конной тореадоркой, начав зарабатывать по 20-35 тыс. долларов за каждый выход на арену (пишут, что только заколотых быков у нее от 600 до 1000), не считая «бескровный португальский вариант корриды» (можете помножить сами – миллионы и миллионы долларов!), месье такими доходами похвастать не мог.

Ведь во Франции месье первые годы перебивался случайными заработками (О чем и пишет простодушно, напомню, в первой части книги «про разведчиков»). Более или менее постоянную работу он получил лишь, поступив в марсельский порт – смотрителем за нелегалами-африканцами, ищущим убежища (сам месье, правда, звонко обзывает свою должность то «зам.начальника», то «консультантом» «международного отдела автономного марсельского порта по Африке», правда, описывая в книге свой «офис» как «сарай с неграми внутри»).

Большей же частью он помогал сестре, сначала в качестве воспитателя ее дочки, а затем, после переезда на Лазурный берег в Экс-ан-Прованс (там Лидия Германовна приобрела в аренду старый замок с конюшней, а потом и выстроила собственную арену для корриды, как указывают, стоимостью в 200 тысяч долларов) в качестве «домохозяина» и конюха.

Впрочем, судя по «автобиографической книге» месье, обслуги там и так хватало – и другие конюхи, и шоферы, и охранники. В книге об этом не написано, но в одном из интервью месье вдруг разоткровенничался, что согласно договора об аренде замка, там нужно было сделать нечто «общественно полезное». И, мол, поэтому там была организовано… обучение трудных подростков из Марселя. Сестра, де, в ходе своих приездов на каникулы после коррид, обучала шпану верховой езде. Чем занимался с юными марсельскими баловниками, и чему обучал их сам новоиспеченный Макаренко, он скромно умолчал, оставляя слушателю и зрителю пространство для полета фантазии.

В качестве же хобби месье (как описано в книге), разводил в замке собак, ходил на охоту. Стрелял зайцев, куропаток. При этом в одном из интервью сознался, что самолично (!) «шкуровал зверей». (Откуда такая семейная страсть к убийству живых существ?). Почитайте, с какой любовью Д’Арамонт описывает свои ружьишки фирмы «Бреда», разработанные совместно с оружейным домом «Бенелли»… Мн-да… Баре…

А чего ж тогда уехали-то от сладкой житухи? Сам герой-развОдчик пишет, мол, потому что «отказался выполнить новое задание Центра – по внедрению в Ватикан». (Представьте настоящего «Юстаса», посылающего в известное пешее путешествие «Алекса»?!).

Нам же представляется более правдоподобной иная версия: во-первых, в Москве в 1996 году умер И.И. Кузьмин, и прекратилось финансирование (там начались тяжбы с родственниками из-за наследства), а во-вторых, из-за того, что темпераментная «конница, но без царя в голове» (как любовно именует свою сестру месье) в то время загорелась идеей принести корриду в Москву! Организовать в Первопрестольной и сами бои с быками, и открыть, якобы, школу тореадоров. (Ареной, кстати, по словам самого же месье, даже определили спорткомплекс «Олимпийский»). Вначале в столицу нашей Родины в 1997 году отправили брата – и по наследственным делам, и подготавливать почву для нового вида, так сказать, спорта…

Кое-что о психотипах, красоте и эстетике

Период жизнедеятельности Александра Германовича, который он сам называет «работой в большом бизнесе», не является предметом нашего журналистского расследования.Поэтому конец 1990-х и нулевые мы пропустим, хотя, конечно, и в там, наверняка, есть немало интересного с точки зрения неожиданного перехода месье к журналистике и «военному экспертизму». Но даже без погружения в тему видно – и по диапазону разных контор, и по срокам пребываниях в них, включая даже «работу на общественных началах» («Нам хлеба не надо, работу давай!», советская поговорка), ну не задалось ничего из бизнес–проектов. Ни с корридой, которую так и не удалось «пробить» в Москве. (Слишком яро выступила общественность против «чуждого зрелища»). Ни с авиацией. (Господи, ну в авиации-то с какого перепугу филолог и ватиканский «доктор» оказался спецом?!) («А дохтор махтер их бин а фартовер ят», из одесской песни). Ни с туризмом…

Поэтому мы плавно перейдем к совершенно другому аспекту и поговорим немного о красоте, эстетике, психотипах и психологических портретах. Начнем, с последнего. Нередко в комментах к выступлениям месье и в материалах о нем (даже сам месье как-то упомянул это) нашего «медиа-героя» люди называют «шизотипической личностью», а порой и «шизофреником». Автор этих строк не является ни психиатором, ни психотерапевтом, ни психопатологом, ни даже медиком по образованию. Поэтому, разумеется, не может давать категоричные оценки в такой деликатной области, судить о человеке, а тем более возводить на него напраслину. («На всё же есть специалисты!», «Старый Новый Год»).

Одна из женщин-комментаторов к нашему прошлогоднему журналистскому расследованию, обозначившая себя как «специалист в психиатрии», призвала просто прочитать соответствующие материалы на тему или прослушать пару-тройку лекций по видео, а затем пересмотреть эфиры с месье, повнимательнее приглядевшись к его мимике, жестам, речи, манере изложения материала… Внял ее совету и, повторяю, не вынося никакого вердикта (просто не имею на это никакого права!), лишь изложу мною увиденное сквозь призму рекомендаций.

…Опять месье, как и год назад, трогательно, по-детски, шепелявит и жепелявит, шмыгает носом. (Полипы? Постоянная аллергия? Еще что-то?). Иногда пыхтит, агакает, ненекает, глядит исподлобья или блуждает взором-прожектором по аудитории, мигает глазами и дергает щеками при волнении. Подолгу разглаживает тетради с тезисами, по-учительски стучит ручкой по столу. Постоянно жестикулирует руками, явно помогая речи, ломает пальцы. Строит артистические гримасы в зависимости от произносимого текста (особенно, когда кого-то копирует), повизгивает, когда изображает чей-то чужой голос. (Просто артист!). Почесывается, стряхивает со столов, за которыми восседает, вероятно, пыль, и с себя какие-то видимые ему соринки…

Норма это или нет, еще раз подчеркну – все вопросы к профессионалам. Тем более, еще неизвестно, как мы сами смотримся со стороны при выступлении на широкую аудиторию. Может, еще более эксцентрично. Но мне, дилетанту, бросается в глаза эмоциональность месье, по мере «распаления», «разгона» речи даже некая увлеченность что ли. А кроме того, абсолютное неумение дискутировать (месье впадает в волнение даже в ходе дружественного диспута, и в крайнее волнение в ходе диспута конфронтационного), неприятие иной точки зрения на обсуждаемый предмет (комфортно чувствует себя лишь если выступает «одинаром» и ведет монолог). Может быть, даже не осознанное скрываемое превосходство над «толпой», «плебсом», «нижними», наоборот, заискивание перед «верхними», тем, кто в социуме стоит «выше». (Соответствующий тон при общении даже теми, кто предоставляет эфирную площадку). Крайняя степень удовлетворенности на лице рисуется в момент его представления ведущими с перечислением всех его титулов, званий, в том числе самим себе присвоенных. С другой стороны, все ли безгрешны?

Но вот не оставляет чувство, что ни один из психотестов при отборе на службу в органы, к которым месье себя приписывает, он не прошел бы. Во всяком случае, было бы крайне любопытно взглянуть на результаты хотя бы базового теста ММPI (не говоря про «обманутый» месье полиграф) для оценки личности «нелегала-разведчика», «ветерана спецназа», «боевого офицера», «военного эксперта», и «специалиста по армиям НАТО», а также на предмет соответствия его утверждений. Ну да оставим это специалистам.

Что еще? По сравнению с прошлым годом гораздо более интересная картинка вырисовывается с точки зрения красоты и эстетики. «Все мы падки на красоту», – заявил тут намедни наш медиа-герой. Оставим в стороне костюмчики, галстучки, ботиночки и прочие элементы одежды, дорогой парфюм, склонность месье к маникюру (а возможно, и педикюру, просто этого на экране не видно), украшениям в виде колечек, браслетов и часиков, называния знакомых мужчин уменьшительно-ласкательными именами типа «Санечка». Давайте всего лишь промониторим его высказывания на сей счет за последнее время.

Так, в частности, характеризуя, к примеру, сестру, месье пишет, что она, де, «без царя к голове», «ничего не соображающая, кроме своих лошадей и корриды», в молодости была, мол, очень красива. Критерий? «Волосы до попы». Вы бы так написали про свою сестру? Наш «герой» стал появляться этот год и в иной целевой медиа-аудитории, уделяя внимание теперь не только «пенсионерам» и «зрелым дамочкам», но и подрастающему поколению. (Канал «Товарищ Артем», Евгений Давутов, канал «Союзное вече» и т.д.). При этом месье не раз подчеркивал, что ему легко, де, общаться с молодежью, потому что у нас она теперь такая, какая была в период его молодости во Франции. («Вы же знаете, что у меня очень много друзей среди молодежи. Я ведь не чувствую разницы в возрасте», «Смерть под парусом»). Не знаю, комплимент это или нет.

Наука склонных к общению с людьми, гораздо моложе их самих, (не имеются в виду те, кому приходится общаться, так сказать, «по специальности» – школьные учителя или преподаватели вузов, врачи и т.д.), относит либо к инфантилам (схожесть ментального уровня, эмоций и т.д.), либо к стареющим личностям, неосознанно пытающимся «подзарядиться» молодой энергией, либо к безудержным романтикам или даже фанатикам («Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», из советской песни), либо к… сами знаете к кому.

В этой связи повторим абзац из нашего первого журналистского расследования, где говорится о психологическом портрете нашего медиа-героя в контексте милых его сердцу произведений. Как утверждает сайт 24smi-org, нравятся песни Высоцкого, Ванессы Мэй, Мирей Матье, Далиды, Джо Дассена. Любимые группы – Modern Talking, A-ha. В число любимых фильмом медиа-героя входят боевики «47 ронинов» и «Убить Билла», а также сериал «Игра престолов» и франшиза «Елки». Мн-да… (Приблизительно такой же набор у моего внучатого племянника-подростка).

В текущем году к данному списку предпочтений добавились и еще авторы. Честно говоря, был почему-то уверен, что это Дюма с «мушкетерами» и «графом» или, там, Буссенар с «капитаном Сорви-голова». Ан нет. К ним месье неожиданно отнес… Макиавелли (его книгу «Государь»), а также современных политологов – Фурсова и Школьникова (извините, названия их бессмертных произведений не запомнил). (« – Так что же вы читаете? Робинзона Круза? – Не, эту, как ее. Переписку Энгельса с этим, как его, дьявола… с Каутским», «Собачье сердце»). Очень впечатлился наш медиа-герой и книгой «Комитет 300» некоего Джона Колемана. Постоянно ее приводит в своих выступлениях. (Ох, представляю, как бы изумился месье еще всяким разным «комитетам» и «иерофантам», кабы у него имелся допуск в книжный спецхран к фолиантам, рассказывающим, в т.ч. конспирологично, о пирамиде построения человеческого общества). Впрочем, месье подмечает не только ментальные изменения нового поколения, но, как выяснилось, ценит и просто красоту молодости. Рассказывая о своем визите в университет МВД, где он, де, читал лекцию, медиа-герой отмечает, что там кругом сплошь «симпатичные девушки, молодые женщины (как отличил, интересно?), и… мальчики». (Интересно, почему не «юноши», а именно «мальчики»?). Описывая сайт НАТО, где говорится о разработке стратегии Альяньса на 2030-е годы, месье говорит о множестве «симпатичных мордашек» молодых людей, привлеченных к проекту. У нас, как говорит месье, оказывается, тоже есть «молодые, симпатичные люди», которые «приходят учить французский язык».

Отмечает он красоту и более зрелых по возрасту людей. В частности, Александру Германовичу пришлась по вкусу крашеная блондинка, нынешняя пресс-секретарша Белого дома Кэролайн Левит. О ней месье сказал, что она, мол, «даже красивее прежней Псаки». Впрочем, наш медиа-мэн замечает миловидность и представителей другого пола, называя «симпатичными мужчинами» (!) грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и вице-президента США Джеймса Дэйвида Вэнса… А вот себя оценивает критично, цитируя в этой связи слова… Германа Грефа, с которым, говорит, «вместе работал». (Любопытно, где, когда, каким образом, при каких обстоятельствах? Нигде в «официальной» биографии месье об этом ранее не упоминалось). Слова такие: «Мы не девочки, чтобы всем нравиться!». Достаточно? Довольно о красоте?

При этом называет месье себя противником сексизма. Недавно в этой связи намедни сильно разобиделся на Трампа. Мол, как же так можно обзывать «девочкой» политических лидеров других стран? (Имея в виду случай с отставленным канадским премьером Трюдо). Ну, во-первых, «девочкой» Жюстена Пьеровича назвал не новый-старый президент Соединенных Штатов, а Илон Маск. И вовсе не в контексте «сексизма», имея в виду «женственность» или «плаксивость» Трюдо. (Ну, как, помните, в детстве, желая пристыдить мальчишку, взрослые ему говорят: «Что ты расплакался, как девчонка! Ты же парень!» или «Что ты такой разнеженный, как девочка!»). А в контексте половой роли канадца. То есть пассивного педераста, маскирующегося браком, назвал, по сути, своим именем. Так что месье, не обижайтесь на американца за «сексизм». Просто, может, вы чего не так поняли или недопоняли по причине не совсем уж родного русского языка. К тому же у нас, на Руси, обиженные не в чести. (« – Надеюсь, Сереженька, ты всё понял правильно, и на меня, старика, не обижаешься? – Не обижаюсь. – Вот и правильно. На обиженных воду возят. А еще их трахают все, кому не лень!», «Бандитский Петербург»).

(продолжение следует)

М.Васьков

Оценили 14 человек

19 кармы