Путь африканских стран к независимости отмечен множеством трагических событий, всему виной людская алчность и жажда власти. Колониальные власти выкачивали с Африки все, до чего можно дотянутся - людей, минеральные ресурсы, сельскохозяйственные продукты. После обретения независимости легче не стало - новые власти столкнулись с тем, что не умели эффективно управлять государствами, развивать экономику и не знали, как прокормить миллионы людей, численность которых стремительно росла.

Страны терпели экономические кризисы и государственные перевороты. Экономические прогнозы были неутешительны - страны тропической Африки (все, что Южнее Сахары) не способны вырваться из порочного круга некомпетентности и бедности. Частично их прогнозы сбылись, но часть стран сумели сделать невозможное - развиваться. От таланта руководителя и его моральных качеств зависит все.

Мы рассмотрим на примере двух стран, как руководство повлияло на жизнь людей: в одной стране оно привело к улучшению ситуации, в другой же — к ухудшению.

Руанда и Бурунди - два соседних государства с похожей историей, были колонизованы в конце 19 века немцами, а после Первой мировой войны вошли в состав Бельгийского Конго как единая территория. В 1962 г. бельгийцы вынуждены были дать независимость этим государствам. Это стало катализатором борьбы за власть двух крупнейших этнических групп этих стран - тутси и хуту.

Что интересно, до прихода бельгийцев жесткого разграничения между двумя этническими группами не было. Тутси и хуту никак друг от друга не отличишь, по своей сути — это были сословия, ставшие национальностями, те кто был победнее - назывались хуту, побогаче тутси. Но бельгийцы решили всех разделить, они следовали политике «разделяй и властвуй» — повышали социальный статус тутси, при этом пропагандируя идеи об их расовом превосходстве и большей генетической близости к европейцам. Тем самым колонизаторы до неузнаваемости исказили структуру руандийского общества. В независимой Руанде усвоили это разделение и записали его в паспорта.

Это привело к непримиримой борьбе между группами населения. В 1990 году хуту пришли к власти, а идея истребления тутси стала почти государственной идеологией. В Руанде в 1990-х хуту уничтожили от 200 тыс. до 1 млн человек, аналогичные события происходили и в Бурунди. Гражданская война серьезно подорвала хрупкие экономики этих стран.

Мемориал жертвам геноцида

Руанда и Бурунди имеют похожие размеры государства, количество населения, этнический состав.

Последующие 30 лет они пошли одним путём - путём диктатуры, однако Руанда благодаря ей смогла увеличить ВВП на душу населения более чем в 5 раз (4,6 тыс. $ на душу населения, рост за 10 лет 2014-2024 на 9,9%), а Бурунди имеет ВВП 1,5 тыс. на душу населения (ниже только у Йемена), рост за десять лет 2014-2024 на 1%.

Как одной диктатуре удалось сделать то, что не удалось другой? Секрет успеха в мотивах, один правитель лично обогащается, цепляется за власть, а другой действует в интересах страны.

Президентский пост в Руанде с 2000 года занимает Поль Кагаме, именно он в середине 90-х вместе с мигрантами-тутси вторгся в Руанду и в ходе кровопролитных боев захватил власть. Первый делом ему надо было помирить вчерашних врагов. Он запретил своим соратникам мстить. Новые власти запустили преобразования, которые изменили саму суть руандийской нации – они призвали отказаться руандийцев от деления на тутси и хуту, и воспринимать себя как единую нацию — баньяруанда. Было создано правительство национального примирения, где большинство министров были умеренные хуту с замами тутси.

Дела о геноциде рассматривали «народные трибуналы» гачача. Суды возглавляли местные старейшины. На заседаниях присутствовали большинство членов местного сообщества. Через гачача прошло 2 млн человек — 65% приговоров были обвинительными.

В 2000 году Руанда представляла собой бедную аграрную страну. И без того слабо развитую экономику очень сильно подкосили гражданская война и геноцид. ВВП по итогам геноцида сократился на 40%. ВВП на душу населения составляло 720 долларов, а в 2024 - 4,6 тыс. При этом условия у Руанды далеко не самые удачные. Страна не имеет выхода к морю, обладает высокой плотностью населения и бедна природными ресурсами.

Преобразования начались с того, что Кагаме объявил войну коррупции. Он обязал чиновников сдавать декларации о доходах, он безжалостно увольнял и публично позорил коррупционеров.

Главной силой экономических преобразований в Руанде стало государство. Власти инвестировали в необходимые отрасли и инфраструктуру (госинвестиции составляли более 50% всех инвестиций в 2000-х и 2010-х). С середины 2000-х годов основной рост руандийской экономики приходится на сектор услуг, в который постепенно перемещается излишняя рабочая сила из сельского хозяйства.

Правительство начало активно строить дороги, больницы, оросительные системы, провело через всю страну интернет-кабель, а также модернизировало аэропорт и создало национального перевозчика RwandAir. Власти начали крупную программу диверсификации экономики, их цель была снизить зависимость от натурального хозяйства и развить экспортоориентированные отрасли. В стране с нуля появились целые отрасли экономики — промышленность, современные банкинг и телеком, сфера услуг и туризм.

В стране появилась всеобщая система здравоохранения, а расходы на медицину составляют около 6% ВВП — очень высокий показатель для развивающейся страны.

Результаты оказались впечатляющими — темпы роста ВВП до ковида составляли около 7% в год. С 1994 по 2024 ВВП вырос в 18 раз, а объемы экспорта — на 70%.

Очень интересным фактом стало использование национальных традиций для развития государства. Вместо внедрения КПИ (ключевых показателей эффективности) здесь стали применять ритуал «имихо». Древние руандийские воины участвовали в этом ритуале, клянясь перед старейшинами своего сообщества добиться определённых целей. Невыполнение таких обещаний считалось позором.

Сегодня каждый год руководители органов власти всех уровней ставят перед собой подобные цели, делятся ими с гражданами и берут на себя ответственность за их выполнение перед президентом.

Еще одним примером служит правительственная программа «гиринка», направленная на борьбу с бедностью. В рамках этой программы правительство дарило коровы бедным слоям населения с условием, что первый приплод они обязывались отдать другой бедной семье. Коровы в Руанде являются символом процветания и благосостояния, и их принято дарить на большие праздники.

Эта программа оказалась очень эффективной в борьбе с крайней бедностью, она также положительно сказывалась на социальной иерархии: владение хотя бы одной коровой значительно повышает социальный статус руандийца.

Реформы существенно изменили Руанду, однако страна по-прежнему остается в списке наименее развитых стран мира по данным ООН. В этом списке присутствуют 34 из 55 стран Африки, признанных членами ООН.

В Руанде около 4 миллионов человек страдают от недоедания, а электричество доступно примерно половине населения. Столько же людей живут за чертой бедности. Значительное число бедных связано, в том числе, с тем, что с 2000 года население увеличилось на 75% — не только благодаря естественному приросту, но и в значительной степени в результате возвращения беженцев из соседних стран. Средний рост населения за 20 лет составляет около 2,4% в год.

На фоне других стран Африки в Руанде наблюдаются хорошие экономические показатели: уровень бедности снижается, и за одно поколение качество жизни населения улучшается. Увеличивается уровень образования: в 2021 году общее начальное образование охватило 98,5% детей. В начальной школе обучение продолжается 6 лет, а в неполной средней — 3 года.

Руанда — очень аграрная страна, в этом секторе занято 80% населения. На местных холмах исключительные условия для выращивания кофе, а также чая. Сектор выращивания кофе был крайне сильно зарегулирован и был ключевым источником прибыли для правительства. Руандийские фермеры были обязаны выделять минимум четверть своей земли под кофе. Затем этот кофе закупало правительство по заниженным ценам у фермеров и перепродавало его на мировом рынке, забирая разницу в свой карман. В 2002 году была разработана Национальная кофейная стратегия (NCS), в которой правительство предложило позиционировать Руанду как страну-производителя премиального кофе. Правительство инвестировало в создание станций для мытья кофе — это ключевой этап обработки, от которого зависит качество зерна, и который мелким фермерам невозможно организовать самостоятельно.

Вокруг станций мытья кофе организовались сельские кооперативы — у их участников появилась мотивация повышать качество зерна, чтобы продавать его дороже.

Сложилась эффективная система, в которой высокие доходы от кофе оседают не в карманах элит, а достаются простым фермерам. Сегодня кофе в Руанде выращивают 400 000 фермеров и их семьи. Многие из них удвоили доходы всего за несколько лет после реформ — хотя из-за фокуса на качестве объем экспортируемого кофе упал в полтора раза.

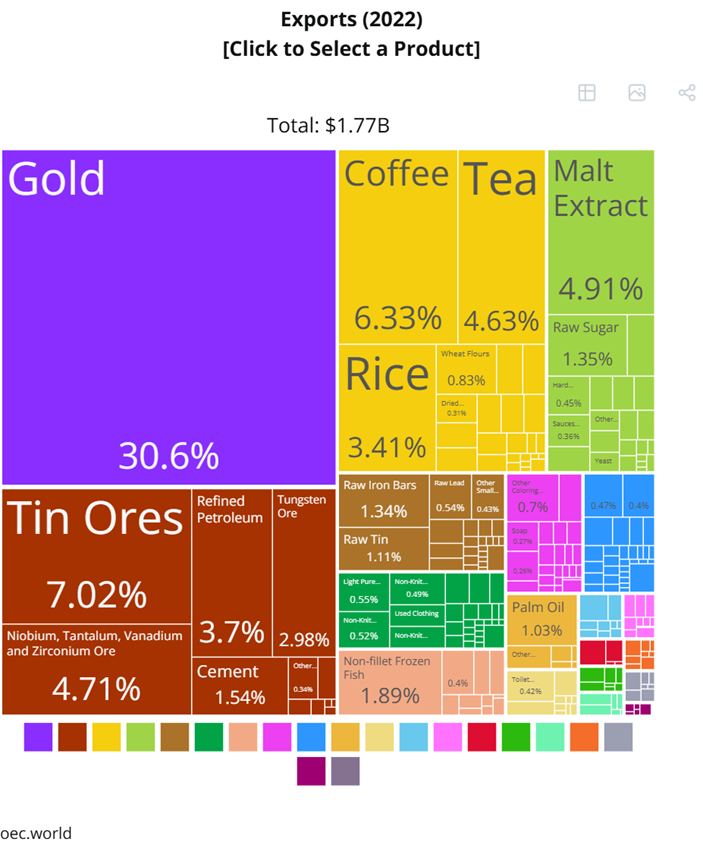

Структура экспорта Руанды в 2020 г.:

30% экспорта составляет золото, которое начали добывать в стране при Кагаме. На озере Киву скоро начнут добывать и газ. При этом значительную часть золота, которое экспортирует Руанда, составляет реэкспорт и контрабанда из восточных провинций Демократической республики Конго, которые де-факто являются сферой влияния Кигали.

Предотвращение гражданского конфликта позволило обеспечить экономический рост, который стал главным инструментом снижения межнациональной напряженности в стране. Стабильность в государстве привлекло иностранные инвестиций, которые провоцировали дальнейший экономический рост. Руанда стала одной из самых безопасных на континенте – уровень убийств там почти в два раза ниже, чем в США (3,59 в Руанде против 6,38).

Совсем другая картина в Бурунди.

Как и Руанда страна прошла долгий путь переворотов, гражданских конфликтов между тутси и хуту. С 1962 года по 2005 г. в Бурунди царил управленческий хаос: перевороты происходили в 1966, 1976, 1987, 1993 и 1996 годах. В 1972 г. в столкновениях хуту и тутси погибли 200 тыс. чел., а в 1993 году в столкновениях повстанцев хуту с армией, где ключевые посты занимали тутси, погибло еще около 300 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами в соседних странах.

Со времен последнего геноцида в стране еще долго не могли уладить гражданскую напряженность, всему виной борьба за власть и гражданские перевороты. Только в 2005 г. появился первый «стабильный» президент – Пьер Нкурунзиза, причислявший себя к хуту. Он был лидером повстанческой группировки, которая со временем стала партией. В 2005 г. он внезапно оказался единственным кандидатом в президенты.

Нкурунзиза в первые годы своего правления перешел к откровенно репрессивной политике, перестав переживать о поддержании экономики или безопасности в стране. Единственное, что заботило президента — это удержание власти. Для борьбы с противниками использовал внесудебные расправы, пытки и похищения людей.

Было изменено законодательство, в результате чего была ограничена свобода прессы, а силовые структуры получили большую свободу действий.

Уровень страха был настолько большим, что он во время своего второго срока запретил людям выходить на пробежки, так как боялся, что их могут использовать для прикрытия политических собраний под видом групповых тренировок. Вскоре, по тем же соображениям, в стране были запрещены и мотоциклы. В его правление в Бурунди сильно вырос уровень коррупции. Он так ничего и не сделал для расследования причин геноцида, хотя обещал это сделать, когда баллотировался на первый срок.

Его выдвижение на третий срок привело к массовым протестам, которые он успешно подавил. Были расстреляны 1700 человек, более 390 тыс. человек бежали в соседние страны. В стране были заблокированы все соцсети, закрылись все университеты. Бедность, коррупция, нестабильность и этническая напряженность в Бурунди росли с каждым годом правления безграмотного лидера.

Результат его правления – Бурунди входит в число наименее развитых стран в мире, где свыше половины населения живёт за чертой бедности. Мобильная связь имеется у лишь у особо обеспеченных граждан страны, а компьютер – редкая диковина. Электрификация сельской местности – около 1%.

В Бурунди нет медицинских учреждений, и на всю страну приходится лишь около 200 врачей. В сельском хозяйстве занято более 90 % всего трудоспособного населения страны, в основном чтобы себя прокормить. В то время как индустриализация остаётся на минимальном уровне, а экспорт в основном ориентирован на кофе и чай. Пищевые и текстильные предприятия, а также производство строительных материалов и пальмового масла в основном принадлежат европейцам.

Китай в последнее время стал основным торговым партнером, в обмен на кредиты вывозит около 90% добываемых редкоземельных металлов, необходимых для электроники.

В небольшом количестве добывается оловянная руда, вольфрам, золото, торф никеля, уран. Имеющиеся запасы платины до сих пор не эксплуатируются. Серьёзный ущерб экономике наносят постоянные межплеменные конфликты и угроза гражданской войны.

Бурунди потенциально богата нефтью, никелем, медью и другими природными ресурсами, однако инвестициям препятствует проблемы с безопасностью. Промышленному развитию также препятствует удаленность Бурунди от моря и высокие транспортные расходы.

Слабый экономический рост по сравнению с ростом населения приводит к постоянному увеличению уровня бедности: в 2023 году 62% населения жили за чертой бедности.

Подавляющее большинство бурундийцев зависят от натурального хозяйства, но из-за быстро растущего населения (около 2,5% в год, 1990 г. население увеличилось в 2,4 раза) и длительного отсутствия последовательной политики, регулирующей владение землей, у многих людей нет возможности прокормить себя.

Граждане Бурунди активно покидают родину. Уровень миграции один из самых высоких в мире — минус 12,9 человек на 1000 жителей.

Анализ двух стран показывает, что что ключевым фактором для успешного развития – грамотный национально ориентированный лидер. Отсталые страны Африки не обречены на вечный круговорот коррупции, насилия и бедности. При грамотном управлении даже самые, казалось бы, безнадежные государства могут достичь процветания. Руанда демонстрируют поразительные результаты: улучшение уровня жизни, значительные успехи в экономике и социальном развитии. Сравнение стран с похожими стартовыми позициями показывает, что разница в результатах зачастую обусловлена именно качеством руководства и выбором стратегий развития.

Оценили 0 человек

0 кармы