В одной из ненаучно-фантастических книжек британский агент Виктора Суворов писал, что, если бы у СССР была бы тысяча бомбардировщиков ТБ-7/Пе-8, на СССР никто бы не напал – боялись быть вбомблёнными в каменный век. Кого он хотел обмануть непонятно – общеизвестно, что союзники сбросили на Германию 1,8 мегатонн бомб, но Берлин взяла русская пехота

Одной из ключевых дат в истории авиационного наступление на Рейх стало 17 августа 1942 года, когда бомбардировщики В-17 и B-24 американской 8-й воздушной армии нанесли удар по железнодорожному узлу в г. Соттевиль-ле-Руан на северо-западе Франции. Выбор цели может удивить, но на самом деле это была рутинная операция по изоляции района боевых действий – 19 августа британцы осуществили первую попытку высадиться в Европе – в районе порта Дьепп в 65 километрах от Соттевиль-ле-Руан. Десант, впрочем, был уничтожен.

Вообще целью стратегической бомбардировки является разрушение промышленной и/или транспортной инфраструктуры противника, чтобы сократить военное производство, затруднить снабжение предприятий и переброску войск.

Такие удары мы систематически видим на Украине – вывод из строя электростанций, уничтожение заводов по производству ракет, удары по железнодорожным узлам – типичные стратегические бомбардировки.

С момента появления бомбардировочной авиации во время I Мировой войны появилась идея использовать авиацию для тотального уничтожения экономики и подрыва у населения воли к сопротивлению при минимальном использовании сухопутных войск. Сомнительная честь неприцельных бомбардировок городов принадлежала немецким цепеллинам (их бомбовая нагрузка достигала двух тонн, хотя к столице Туманного Альбиона они нес ли гораздо меньше).

В теоретическую форму эти мысли облёк итальянский генерал Джулио Дуэ, выпустивший в 1921 году книгу "Господство в воздухе", в которой обосновал стратегию, изложенную Суворовым.

Понятно, что доктрина Дуэ предназначалась для условий Италии, которая отделена от соседних стран морем и Альпами. Ещё больше она была симпатична Великобритании и США.

Разумеется, теория Дуэ нигде не была принята в полном, законченном виде (даже в случае Италии и Великобритании всё равно надо иметь сухопутную армию и флот), но организационные меры приняли практически все крупные страны. В СССР, например, в 1920-30 годы массово строились бомбардировщики ТБ-3 (построено свыше 800).

Впрочем, для решения задач стратегического авиационного наступления стратегические бомбардировщики в принципе не обязательны. Например, фашистская Германия не создала своей стратегической авиации, а Focke-Wulf Fw 200 Condor был выпущен в количестве менее 300 штук, что не помешало люфтваффе провести стратегическое авиационное наступление в ходе "Битвы за Британию" в июле-октябре 1940 года и высадку десанта на Крите в мае 1941 года.

Великобритания и США, напротив, имели именно стратегическую авиацию, костяк которой составляли двух- и четырёхмоторные бомбардировщики с большим радиусом действия. В США это были Boeing B-17 Flying Fortress и Consolidated B-24 Liberator, в Великобритании – Avro 683 Lancaster* и Handley Page Halifax. Кстати, самым эффективным британским бомбардировщиком был двухмоторный деревянный De Havilland DH.98 Mosquito с экипажем два человека и лишённый оборонительного вооружения, но британское авиационное командование не считало его серьёзным оружием.

Королевские ВВС наносили удары по ночам, 8-я воздушная армия – днём. В боевых вылетах участвовали сотни самолётов. Например, в налёте на Эссен ночью с 26 на 27 марта 1944 года участвовало 705 самолётов. Британские самолёты летели сами. Американские – в сопровождении дальних истребителей Republic P-47 Thunderbolt и North American P-51 Mustang. Изначально предполагалось, что американские бомбардировщики смогут отбиться сами – самая массовая модификация "летающей крепости" B-17G, выпускавшая с 1943 года, была вооружена 13-ю крупнокалиберными пулемётами, практически не имевшими "мёртвых зон". Однако после нескольких вылетов, в которых потери достигли 20%, иллюзия развеялась.

Существовала и определённая специализация: с лета 1943 года и до конца войны 8-я воздушная армия США на промышленные объекты и транспортные коммуникации израсходовала 56,5% бомб, 15-я воздушная армия (действовала в Италии) – 75,2%, в то время как англичане – 29,8%. Остальное обрушилось на жилые кварталы.

Британское воздушное наступление на Германию началось 12 мая 1940 года, когда 36 британских бомбардировщиков бомбили город Мёнхенгладбах (до этого в рамках "странной войны" британская авиация сбрасывала листовки). Погибло несколько мирных жителей, в том числе – британских подданных.

Как на грех, только в начале года, 15 февраля 1940 года, премьер‑министр Невилл Чемберлен заявил:

"Что бы ни делали другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на женщин и других гражданских лиц лишь для того, чтобы терроризировать их".

Некоторые объекты союзники не бомбили целенаправленно. Например, заводы по производству синтетического горючего (из угля) не были целью вплоть до мая 1944 года. В советской литературе намекали, что дело было в связях концерна I.G. Farbenindustrie с крупным американским капиталом, но скорее дело было в том, что в это время союзники готовились высадиться во Франции. Советские потери их, разумеется, не интересовали.

Герой Советского Союза Фёдор Архипенко утверждал, что в планшетах американских лётчиков были обозначены предприятия, в которые был вложен американский капитал.

Нельзя забывать и о низкой точности тогдашних бомбардировщиков – бомбили с высоты около 6 километров, средства навигации и прицеливания были примитивными. Осенью-зимой 1944-1945 годов 42% американских бомб легли на расстоянии более 8 километров от цели, т.е. не причинили им вообще никакого ущерба (при такой точности и ядерное оружие не помогло бы – радиус полного разрушения в Хиросиме и Нагасаки около 2 км.) Не удивительно, что союзники прибегали к практике "коврового бомбометания" и бомбёжке городов, в которые попасть проще.

Бомбардировки городов осуществлялись в соответствии с заветами Дуэ. Сначала наносился удар фугасными бомбами, которые разрушали дома, засыпали обломками улицы и повреждали коммуникации, а затем уже зажигательными. По Дуэ, правда, полагалось всё это полить химией, чтобы пожарные не очень усердствовали, но от этого отказались.

Самым опасным явлением в ходе бомбардировок были "огненные штормы" – над зоной пожаров возникала зона пониженного давления, туда втягивался воздух раздувая огонь и объединяя отдельные очаги в сплошной пожар. В центре возгорания развивалась огромная температура – до 1000 градусов. Люди гибли не только от огня и от удушья.

Вообще такие явления возникали и раньше, во время больших пожаров в городах. Так, видимо, было во время пожара на киевском Подоле в 1811 и в Москве – в 1812 годах. Судя по всему, жертвами "огненного шторма" была значительная часть погибших в Хиросиме 6 августа 1945 года (Хиросима не произвела на японцев особого впечатления в том числе потому, что число жертв "огненного шторма" в Токио 10 марта того же года было сравнимым, хотя бомбы были обычными – только самолетов было более 300).

Самой мощной была бомбёжка Гамбурга 25 июля – 3 августа 1943 года (операция "Гоморра"). Всего погибло порядка 45 тыс. человек, около миллиона жителей были вынуждены покинуть город. Развалины были так раскалены, что к разбору их смогли приступить только через три дня. При этом промышленные предприятия почти не пострадали.

Немецкий писатель Винфрид Зебальд описывал это так:

"Огонь, взметнувшийся ввысь на две тысячи метров, с такой силой затягивал кислород, что воздушные потоки приобрели мощь урагана и гремели, как могучие органы, где включены разом все регистры. Так продолжалось три часа. Достигнув кульминации, эта буря срывала фронтоны и крыши домов, крутила в воздухе балки и тяжёлые плакатные стенды, с корнем выворачивала деревья и гнала перед собой живые человеческие факелы. Из-за рушащихся фасадов выплескивались высоченные фонтаны пламени, мчались по улицам, словно приливная волна, со скоростью свыше 150 километров в час, огневыми валами кружили в странном ритме на открытых площадях. В некоторых каналах горела вода. В трамвайных вагонах плавились стекла, в подвалах пекарен кипели запасы сахара".

Часто пишут о бомбардировке Дрездена 13-15 февраля 1945 года, где по официальным данным погибло более 25 тыс. человек. Особенностями этой бомбардировки было то, что в городе не было военных целей, зато он должен был попасть в советскую зону оккупации, так что бомбёжка была и актом устрашения союзника. Значительную роль в освещении этой трагедии сыграл и роман Курта Воннегута "Бойня №5", написанный в 1969 году.

Всего в ходе бомбардировок Германии погибло от 500 тыс. до 1,5 млн мирных жителей. Разброс большой прежде всего потому, что найти все тела в развалинах было невозможно, а определённой статистики не существовало – в том же Дрездене было огромное количество беженцев (город ведь целью ранее не был), а также военнопленные и остарбайтеры. Кроме того, большое количество жертв было связано с разрушением инфраструктуры – спасшиеся люди были лишены жилья, нормальной медицинской помощи, да просто одежды зачастую.

Тем не менее, число жертв в европейских городах было меньше, чем в японских или в Сталинграде 23 августа 1942 года (порядка 40 тыс. человек), потому что последние были в основном деревянными.

Для сравнения: в Англии погибло 60,5 тыс. человек, а во Франции жертвами налётов союзной (!) авиации стали от 49 до 65 тыс. мирных граждан.

Общий эффект от бомбардировок нельзя назвать незначительным, но сами по себе они к победе, разумеется, не вели.

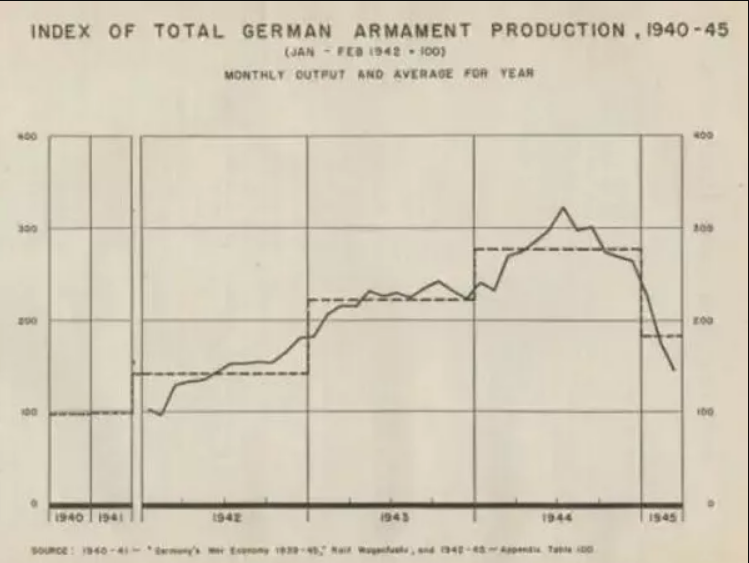

Если говорить о военном производстве, то оно росло все годы войны. Падение началось только в октябре 1944 года, но связано оно было не только с бомбардировками, но и с разрушением экономических связей в результате вторжения сухопутных войск союзников в ранее оккупированные и включённые в систему немецкого военного производства страны.

Моральное состояние немецкого общества также подорвано не было – немцы продолжали ожесточённо сопротивляться вплоть до мая 1945 года. Жертвы среди мирного населения только ожесточали.

При этом, авиация союзников понесла огромные потери.

Бомбардировочное командование ВВС Великобритании сделало за войну 364,5 тысяч вылетов и потеряли 8 325 самолетов. Это 43,8 боевых вылета на одну потерю. Для сравнения – Ил-2, дневной самолёт переднего края, совершал 53,5 боевых вылета до одной потери.

Из 125 тыс. человек лётного состава погибло 44,4%, 7,9% попали в плен. В советских ВВС доля безвозвратных потерь составила 37,2%.

В 1960-70-е годы доктрина Дуэ получила новое развитие на фоне появления ядерного оружия и почти неуязвимых в полёте межконтинентальных ракет, но уж очень трудно было понять, что в этом случае означает "победа". Разве что словами Мао Цзедуна: "в крайнем случае погибнет половина людей, но останется ещё другая половина, зато империализм будет стёрт с лица земли и весь мир станет социалистическим".

* С этим названием связан один из немногих примеров "тонкого английского юмора", даже самоиронии, в целом для англичан не очень характерной.

Транспортная версия "Ланкастера" называлась "Йорк".

Гражданская война XV века в Англии, известная как "Война алой и белой розы", велась между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастерами и Йорками. В порядке хеппи-энда они друг друга перебили, а королевство возглавили Тюдоры.

Оценили 13 человек

24 кармы