Появление морской пехоты России не обошлось без Петра Великого

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Такое определение присутствует на официальном сайте Минобороны РФ.

Личный состав подразделений морской пехоты блестяще проявил себя в ходе СВО, что не осталось незамеченным военно-политическим руководством государства, принявшим решение о значительном увеличении численности «чёрных беретов» в составе береговых войск ВМФ РФ.

«В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии. При этом две дивизии появятся уже в этом году», - сообщил 27 июля президент России Владимир Путин в обращении к участникам учений ВМФ «Июльский шторм».

Таким образом, покрывшие себя славой российские бригады морской пехоты (336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского, 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова, 61-я отдельная гвардейская Киркенесская Краснознамённая, 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова, 40-я отдельная гвардейская Краснодарско-Харбинская дважды Краснознамённая) в дальнейшем будут существовать уже в статусе тактических соединений. Пять дивизий - такой группировкой «чёрных беретов» не располагали даже Вооружённые силы СССР на пике своей боеспособности. А ведь предшественниками этих дивизий были 5 батальонов морских солдат Петра I, немало потрудившихся в годы Северной войны…

35 морпехов Ивана Доможирова

Как известно, в 1828 году «Наше Всё» - Александр Сергеевич Пушкин написал поэму «Полтава», в которой присутствует такая строка: «В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань». Примерно к такому же выводу, хотя и не в столь куртуазной формулировке, на 170 лет раньше Александра Сергеевича пришли британские флотоводцы, когда попробовали обучить своих матросов не только обращению с парусами, рангоутом, такелажем и корабельными пушками, но также умению абордажного и сухопутного боя.

Нет, обучить-то матросов солдатскому ремеслу было можно. Но это стоило крайне дорого (многопрофильные профессионалы дешёвыми не бывают), да ещё и «отъедало» кучу времени от освоения экипажами их главного дела - управления кораблём и стрельбы из пушек. Посему в Royal Navy для абордажных и десантных действий, а также для несения караульной службы в 1664 году решено было сформировать специальный пехотный «полк морской службы». Аналогичные, комплектовавшиеся по найму, подразделения морской пехоты появились на флотах Голландии, Франции и Испании. Солдаты этих полков подчинялись не только своим офицерам, но и командирам кораблей, на которые их распределяли. Вооружались морпехи той поры абордажными топорами - интрепелями, абордажными саблями и палашами, пиками, алебардами, пистолетами, мушкетонами и мушкетами.

Иностранный опыт был использован в России. Когда в 1669 году формировалась команда построенного по указу царя Алексея Михайловича первого русского парусного корабля западноевропейского типа «Орёл», в её состав «для провожанья и береженья» парусника включили «сторожевой наряд» - 35 нижегородских стрельцов, которыми командовал Иван Доможиров. Собственно, эта ватага, увешанная оружием с изрядным запасом (40 бердышей, 40 мушкетов, 40 пистолетов) и считается первыми российскими морскими пехотинцами.

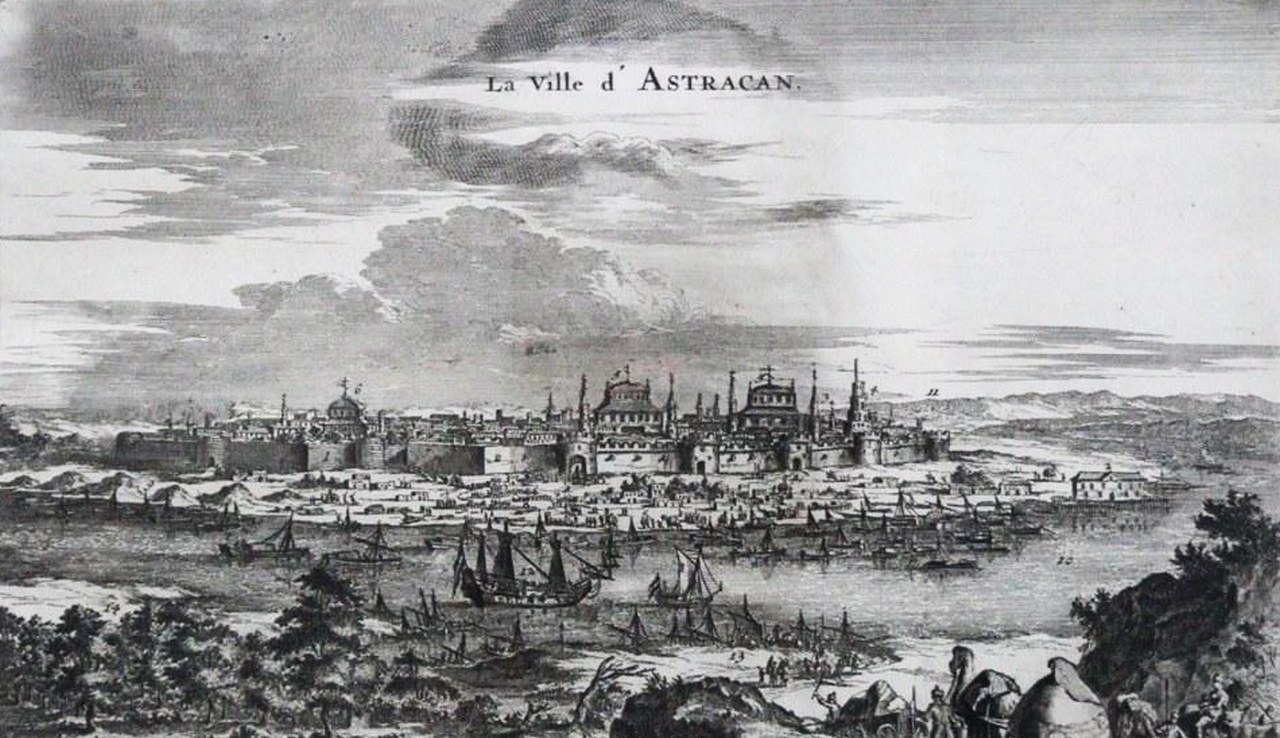

Первым «делом с пальбою», в котором пришлось принять участие Доможирову и Ко, оказался салют по случаю прибытия «Орла» в Астрахань. В дальнейшем парусник был захвачен восставшими казаками Степана Разина, разграблен и брошен гнить в Кутуме - рукаве Волги, ответвлявшемся от неё с левого берега в Астрахани. Покинули ли нижегородские стрельцы корабль до его захвата, погибли в бою с казаками или, напротив, примкнули к разинцам, сие осталось неизвестным. Чудом спасшийся во время устроенной Разиным в Астрахани резни командир «Орла» - голландец Давид Бутлер, в своём письме, опубликованном в книге «Три путешествия» другого голландца Яна Янсена Стрёса, бывшего на «Орле» парусным мастером, о судьбе ватаги Доможирова не написал ни слова…

Так или иначе, но Россия осталась без морской пехоты (ситуация с созданием/воссозданием морпехов у нас потом будет повторяться неоднократно) на последующие 35 лет. Прологом к возвращению морских солдат из небытия, а точнее - к созданию наших первых регулярных подразделений морских пехотинцев, стало воцарение Петра I.

Самодержец с топором и гранатой

Столь же последовательно, как Пётр Алексеевич шёл к реализации идеи создания флота России, царь-реформатор продвигался к пониманию востребованности на этом флоте подразделений морских солдат, т.е. морпехов.

Процитирую книгу Владимира Данченко «Морские солдаты Российской империи. Очерки истории морской пехоты»: «Военные «забавы» юного Петра с участием «потешных», Семеновские и Кожуховские походы (1690 и 1694 гг.), в которых разыгрывались настоящие баталии с привлечением значительных по численности и лучших по подготовке на тот момент войск, строительство яхт, скампавей, ботов, плавание на них по Яузе и Плещееву озеру, наконец, два путешествия к Архангельску 1693-1694 гг. и «кампании» на Белом море - всё это были предтечи великих свершений уже недалёкого будущего. Первой реальной пробой сил для Петра стали Азовские походы 1695-1696 гг., предпринятые против Турции за выход к Азовскому морю. Поход 1695 г. в силу разных причин закончился неудачей, но он примечателен масштабной десантной операцией, когда Семёновский и Преображенский полки при поддержке донских казаков под началом П.М. Апраксина на судах подступили к Азову и, преодолевая сопротивление гарнизона, ворвались в город, однако не смогли там надолго закрепиться и вынуждены были оставить завоёванные позиции. В феврале 1696 г., во время подготовки ко второму, победоносному походу, закончившемуся взятием Азова, был сформирован «Морской регимент» (полк), в состав которого вошли несколько рот Преображенского и Семёновского полков, а также новоприборные солдаты - всего 4254 чел., разделённых на 28 рот. Он составил так называемый «караван плавного пути» под началом ближайшего сподвижника и воспитателя Петра I Ф. Лефорта, а также полковника Ю. Лимы и полковника Б. де Лозиера. Войска перевозились на 30 стругах, галерах, галиасах, брандерах».

В январе 1698-го Корнелий Крюйс, бывший голландский шкипер и капер, затем унтер-экипажмейстер амстердамского Адмиралтейства, а потом русский вице-адмирал с годовым окладом втрое большим, чем у голландского вице-адмирала (иначе уломать Крюйса прибыть в Россию не получилось), составил для царя «Правила службы на судах». Помимо прочего, в сочинении Крюйса имелось упоминание про корабельных солдат, призванных «состоять при команде» корабля и нести караульную службу. Пётр данный факт запомнил.

Затем грянула Северная война. А у царя на новом ТВД не оказалось ни флота (он остался на Азовском море), ни «Морского регимента» (распущен), ни Лефорта (скончался в 1699-м). Но Пётр Алексеевич и «птенцы гнезда Петрова» уже знали, как им следует импровизировать на «водах».

Летом 1702-го русская пехота, посаженная на лодки, нанесла ряд поражений шведской эскадре вице-адмирала Гидеона фон Нумерса, вытеснив её с Ладожского озера.

«В 1702 году по Ладожскому озеру от Канец и до Кексголма ходили шведских военных пять шкут, разоряли по берегам Ладожского озера монастыри, села и деревни. Пришед в Ладогу, послал я в гребных тридцати лодках полковника Ивана Тыртова с полком солдатским для разорения Кексголмского уезда, который многие мызы и деревни разорил и тамошних обывателей мызников, пасторов и других побрал. И на озере с помянутыми шкутами имел бой. И оный неприятель, не вытерпев жестокого боя (где и сам оный полковник Тыртов из пушки картечью убит), принужден отдаться с нескольким числом офицеров и солдат. Оные же шкуты неприятельские тогда 2 сожжены, 1 потоплена, 2 взяты (на которых 6 пушек, в том числе одна медная), а шестая ушла», - позже вспоминал граф Пётр Матвеевич Апраксин.

В 1703-м 7 (18) мая солдаты Преображенского и Семёновского лейб-гвардейских полков на лодках под командованием Петра I и его фаворита Александра Меншикова в устье Невы атаковали шведские бот «Гедан» и шняву «Астрильд», имевшие на двоих 18 пушек. У русских на лодках пушек не имелось вовсе, и их бросок по глади реки выглядел совершенно самоубийственным. Но «Небываемое бывает», как потом отчеканят на медали в честь этого боя, - вода вокруг лодок кипела от пуль и картечи, однако сильный встречный ветер затруднил шведам маневрирование, и наши солдаты, изо всех сил налегая на вёсла, сумели дорваться до абордажа! Пётр, «не щадя своей монаршей милости», одним из первых поднялся на палубу «Астрильда» с топором в одной руке и гранатой в другой. Бот и шняву взяли на шпагу, хотя схватка вышла жесточайшей.

«Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истинно с 8 лодок только в самом деле было. И сею, никогда бываемою викториею вашу милость поздравляю», - написал Петру Апраксину самодержец, ещё не остывший от кровавого абордажа и совершенно не подозревавший, что спустя три сотни лет в России 18 мая начнёт отмечаться как дата рождения Балтийского флота, который тогда, при царе, ещё только строился...

Опыт вышеперечисленных военных «забав» и «авантюр», дополненный практическими знаниями о постановке военно-морского дела в Голландии и Великобритании, полученными самодержцем в 1697-1698 годах, укрепил русского царя во мнении, что солдаты на лодках, как паллиатив, это хорошо. Но постоянные формирования морских солдат на парусных кораблях и гребных судах - ещё лучше. Осенью 1704 года в «Определении о начинающемся флоте на Ост-зее» Пётр I указал: «Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строю и порядков».

Победы на море и на суше

16 (27) ноября 1705 года царь подписал указ об учреждении Морского полка, определённого для службы в абордажно-десантных командах на кораблях парусного флота. Полк делился на два батальона по 5 рот в каждом. Рота насчитывала 120 солдат и 5 нестроевых при 4 офицерах и 7 унтер-офицерах. Численность офицеров и унтер-офицеров в Морском полку превосходила аналогичные штаты пехотных частей, что объяснялось рассредоточением морских солдат по кораблям, затруднявшим комсоставу Морского полка контроль за нижними чинами. Формирование полка и командование им было поручено первому кавалеру высшей государственной награды - ордена Святого Андрея Первозванного Фёдору Головину, отвечавшему также за обеспечение личного состава вооружением и всеми видами довольствия.

В память об учреждении Петром I Морского полка и на основании приказа №253 Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года, ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Впрочем, всё это будет потом. Вернёмся в ноябрь 1705-го.

Игорь Суханов в своей работе «Абордажное оружие» сообщает следующее: «Теперь команда на каждом судне состояла из матросов (экипаж) и морских солдат… В случае необходимости при выполнении абордажа можно было привлекать часть нижних чинов экипажа для подкрепления действий морских солдат. При абордажных действиях предусматривалось забрасывание на неприятельский корабль ручных гранат… Быстрое развитие флота требовало увеличения численности морских пехотинцев. В морские солдаты стали привлекать гвардейцев Л.-гв. Измайловского и других пехотных полков… Офицерский корпус морской пехоты составляли преимущественно дворяне, которые с 16 лет начинали свою службу солдатами в Л.-гв. Преображенском и Семёновском полках, где познавали основы военного дела. Служба офицеров морской пехоты была пожизненной (позже она была заменена 25-летним сроком), что способствовало их высокому профессионализму и формированию у морских пехотинцев высоких морально-боевых качеств».

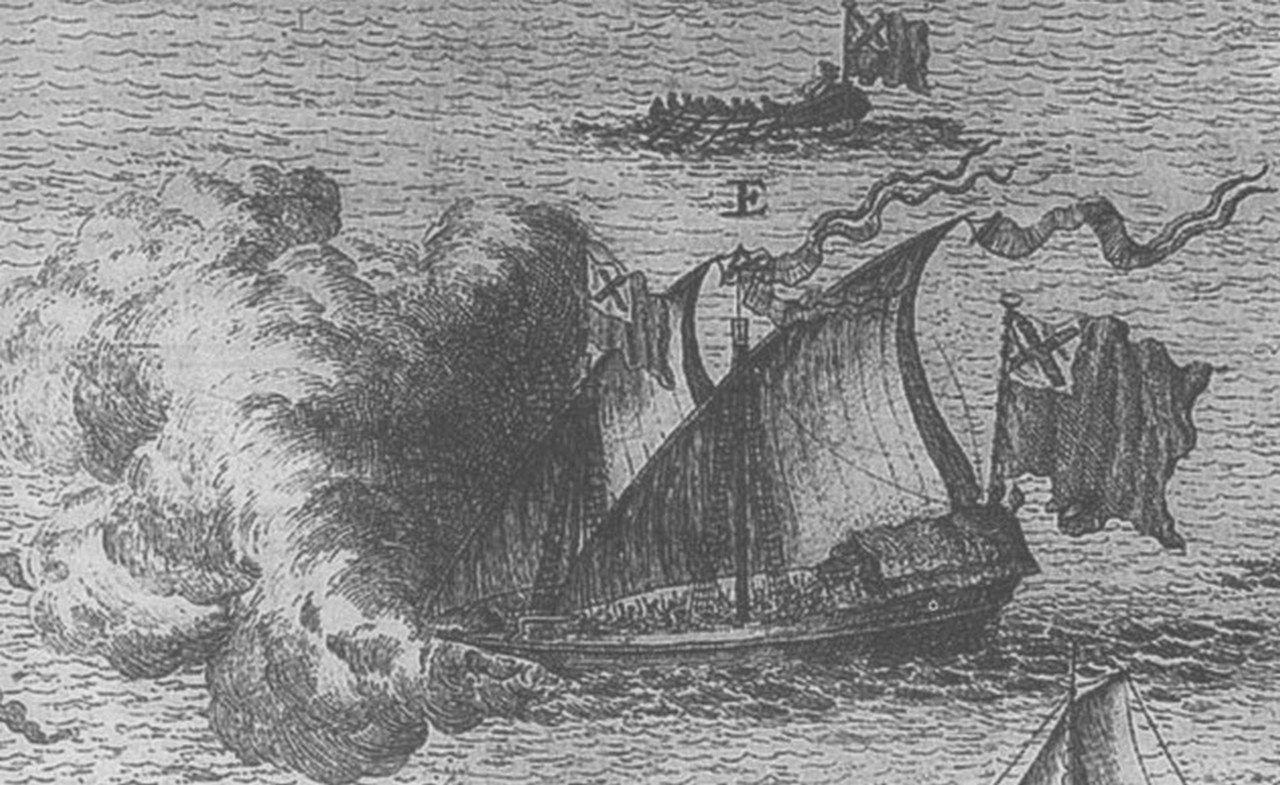

В октябре 1706-го морские солдаты-добровольцы, набранные из гренадёров лейб-гвардии Преображенского полка, в безлунную ночь на рыбачьих лодках под командованием сержанта-преображенца Михаила Щепотьева атаковали в Выборгском заливе шведский бот «Эсперн» (4 пушки, 103 матроса, 5 офицеров).

Об обстоятельствах этого боя «Журнал государя Петра Великого, с 1695 по 1710 год включительно, сочинённый бароном Гизеном» повествует так: «Октября в 12 день в вечеру послан был господин Щепотев с пятью малыми лодками, на которых с ним отправлены были из бомбардиров: Наум Синявин, Автамон Дубасов, Ермолай Скворцов, Петр Головков, Наум Дохонков да 45 человек гранодеров, при которых был капитан Бахтеяров, ради поиску над неприятелем к торговым кораблям, которые шли из Выборха с торговыми людми и животы, но, темноты ради ношной, мимо тех торговых караблей, х которым были посланы, наехали те наши посланные на два воинские адмиралские боты, которые посланы были с моря из флота морского от швецкого адмирала на сикурс в Выборх, на которых было слишком по 100 человек афицеров и салдат и по 4 пушки. И по преудивительном и чюдесном бою ис тех на одно судно, именуемое Эсперн, взошли, которому на сикурс и другое пришло; однакож наши с такою несказанною отвагою были, что, и на том судне еще не окончав бою и не овладев, и з другим так крепко бились, что на помочь пришедших отбили, а тем завладели и оное к берегу под лагар привезли, на котором наших здоровых толко уже 7 человек было (итак, живых вчетверо болше себя привезли), а и с ранеными 13 человек».

Рукопашный бой на палубе бота шёл до утра. Щепотьев погиб. У шведов полегли все офицеры и 73 матроса. Шведский флаг уцелевшие русские абордажники с «Эсперна» сдёрнули, отогнали из шведских же пушек другой бот противника и ушли к берегу. Всех солдат, выживших в жарком деле, Пётр I произвёл в офицеры.

В 1710 году командующий гребным флотом контр-адмирал Иван Боцис предложил сформировать Морской полк и для галер/скампавей, точнее - узаконить в рамках такого полка постоянное нахождение на галерном флоте тех, как сейчас бы сказали, батальонных тактических групп, которые Боцис к описываемому моменту правдами и неправдами заполучил из пехотных полков армии. Затея Боциса «не взлетела», т.к. у царя появились сомнения в правильности именно полковой организации отечественной морской пехоты.

Владимир Данченко: «Принцип дробления полка по нескольким корабельным командам не был совершенен изначально, а к 1712 г., когда Балтийский флот включал, в частности, 3 эскадры и распределение [Морского] полка по кораблям носило более чем спорадический характер, стало очевидно, что его реорганизация назрела. Тем более, что в галерном флоте не без успеха использовались солдатские команды батальонного состава».

По указу Петра I в 1712-м приступили, а в 1714-м завершили формирование пяти отдельных «морских батальонов» численностью по 600-650 рядовых и унтер-офицеров, плюс 22 офицера каждый.

Новые батальоны морпехов именовались так:

- «Вице-адмирала» (для службы на кораблях авангарда);

- «Адмирала» (для службы на кораблях кордебаталии);

- «Контр-адмирала» (для службы на кораблях арьергарда);

- «Галерный» (для службы на галерах и скампавеях);

- «Адмиралтейский» (для караульной службы в портах и базах флота).

В соответствии с морскими регламентами, находившиеся на борту корабля в море солдаты, независимо от их численности и состава, должны были подчиняться, помимо своего непосредственного начальника, «первому после бога» - командиру корабля.

Игорь Суханов: «Морские солдаты были вооружены так же, как пехотные, но с некоторыми изменениями. У них изъяли гренадерские сумки и добавили специальное оружие для абордажа: пять-семь мушкетонов (калибр 25-29 мм), три пары пистолетов, "приступные топоры" - от 5 до 12 ед. - и по три тесака на каждой галере. Морские чины на скампавеях и галерах были вооружены палашами с двулезвийным клинком длиной 95-107 см. Кроме того, в морском бою при необходимости широко использовались ручные мортирцы, стреляющие одно-, двух- и трёхфунтовыми гранатами. Батальоны подразделялись на роты и капральства, их солдаты имели особую форму».

Количество морских солдат на корабельной эскадре составляло около 25% от численности экипажа, а на единицах галерного флота доходило до 40%, т.к. галеры и скампавеи чаще использовались для высадки на берег десантов.

За исключением Адмиралтейского батальона, по понятным причинам почти не принимавшего участия в боевых действиях, зато с завидной регулярностью привлекавшегося в Санкт-Петербурге то к выполнению полицейских и таможенных функций, то к присмотру за особо важными стройками, то к поимке дезертиров и сбежавших «работных людей», то к борьбе с разбойниками и тушению пожаров, морским солдатам прочих батальонов воевать пришлось много. Захват Гельсингфорса и Або, Гангутская виктория, захват Аландских островов и города Васа, десант на шведском побережье в Умео, десанты на Готланд и побережье Уппланда, блистательная победа при Гренгаме - ко всему этому «приложили руку» морские солдаты Петра Алексеевича.

После смерти Петра I в связи с общим ухудшением дел в государстве в 1732-м была проведена реформа военно-морского флота, в ходе которой сформировали 2 Морских полка по 3 батальона, каждый из которых состоял из 4 рот. В 1734 году дополнительно были сформированы 2 полка морской артиллерии. На южном направлении создали отдельный батальон в составе Донской флотилии на 900 человек. Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история. Не менее славная, чем та, которую мы рассказали, но всё же - другая...

Оценили 16 человек

24 кармы