Слово сеунчи/севенчи (seunči/sevinči) имеет ясную этимологию как от тюрк. «суюн», так и от монг. «суу», восходящих к общеалтайскому словарному фонду. В тюркских языках суюн означало «счастье, удача», а в старомонгольском языке словом суу обозначали такие качества человека, которые удачно было бы переводить как «харизма» (в частном значении это слово означало также божественные, «августейшие», качества хана – в основном это касалось Чингисхана и его потомков – великих ханов). Т.о. значение его – «тот, кто делает/приносит счастье или удачу».

Наиболее раннее упоминание этого слова (в форме личного имени) на территории нашей страны относится к 1151 году, оно сохранилось в Ипатьевской летописи:

«ту же и Севенча Боняковича, дикаго Половца, убиша» (ПСРЛ т.2, стб. 432).

Данный Севенч был сыном половецкого хана Боняка, т.е. относился к самой верхушке половецкой орды в южнорусских степях, т.е. западнокипчакского племенного объединения. Поэтому тут важно отметить, что таким образом его имя отражает именно половецкую (западнокипчакскую) огласовку слова сеунчи.

Термин сеунчи/севенчи зафиксирован также и в китайских источниках – в форме сюаньчай. Слово сюаньчай иероглифами записывается так – 宣差. В китайских словарях не отмечено время появления этого слова, в «Большом китайско-русском словаре» дано только значение «объявление о назначении». Однако традиционно в Китае для этого использовалось другое выражение – «сюаньма» (букв. «опубликовать на конопле», так как императорский указ о назначении печатался на специальной бумаге, сделанной из конопли), где первый знак тот же, что и в сюаньчай. В дальнейшем слово сюаньчай встречается только в связи с монголами, а потом и как термин в государстве Юань.

Первым упоминает это слово Чжао Хун в 1221 году:

«Послы у них называются сюань-чай. Когда (послы] приезжают от императора или из ставки гована, в округах и уездах, а также в ставках начальников, управляющих войсками, через которые проезжают [эти послы], все приходят выразить [им] почтение. Не спрашивая, высок или низок чин [посла], его встречают в домах с церемониями для равных, он проходит через [парадную] дверь с трезубцами и садится в окружных или областных управах. Правители лично преклоняют колени [перед послом], для (встречи [его] выезжают в предместье и устраивают на ночлег в резиденциях правителей или управах. Провожают и встречают его за предместьем с барабанами, трубами, знаменами и флагами, певичками и музыкой» (см. «Мэн-да бэй-лу (Полное описание монголо-татар)», «Наука», М. 1975).

Т.е. когда прибывали послы, их полагалось встречать задолго до места назначения, все сановники посещаемого государства приходили выразить им почтение, а вассальные монголам правители лично преклоняли перед ними колени, устраивали послов в своих резиденциях и выказывали им почет как равным себе правителям. Очевидно именно такое поведение описано в Никоновской летописи под 1322 годом:

«с пожалованием от царя Азбяка на великое княжение Володимерское, а с ним приде посол силен князь Севенчьбуга» (ПСРЛ т.10, стр. 188).

Данный Севенч-Буга именно поэтому назван «князь» и «посол силён», поскольку он прибыл не просто как посол, но как полномочный представитель хана Узбека с его ярлыком на великое княжение Владимирское, пожалованное тверскому князю Дмитрию Михайловичу, чтобы от имени хана возвести последнего на стол великого княжества.

Исходя из того, что сами китайцы, которые писали о монголах в XIII в., по разному понимали это слово: Чжао Хун считал его титулом послов монголов; Пэн Да-я в 1233 г. – званием высших чиновников при каане; а при Юань оно использовалось вообще как синоним для даругачи (его тюрк. эквивалент – баскак), то видимо только при Юань это слово окончательно вошло в китайский оборот. Соответственно, до того оно являлось китайским способом как транскрипции монгольского термина, так и придания ему смысла (через выбор значащих иероглифов, которыми слово транскрибировалось).

Архимандрит Палладий (Кафаров) переводил его как «императорский посланец» (при переводе записей путешествия к Чингисхану даоса Чан-чуня – см. сочинение Ли Чжи-чана «Си ю цзи») и пояснял, что «монголы переделали из этого слова Сиунчи». Т.е. по мнению арх. Палладия тюрк. сеунчи было заимствовано из китайского. Но, как это проверил П. Пелльо, такое древнее заимствование тюрками и монголами из китайского языка невозможно. Так что скорее всего китайцы подобрали сходное по звучанию и смыслу сочетание иероглифов для слова сеунчи, а затем оно зажило своей жизнью и, будучи удачно подобранным, далее вошло в состав китайского языка. Следует тут также отметить, что китайцы очевидно транскрибировали форму этого слова, звучавшую у монголов (у которых китайцы слышали его) как сюунчи, а не как севенчи. Это означает, что монголы использовали (или заимствовали) ту тюркскую форму слова, которая не была присуща половцам/кипчакам, а скорее уйгурам и огузам.

Для ранней Монгольской империи, а потом и ее улусов (улус Джучи ака Золотая Орда, ильханат Хулагуидов и т.д.) термин сюаньчай (сеунчи) имел весьма широкие пределы в семантике – от собственно посла, вестника добрых новостей, до представителя хана с обширными полномочиями (см. выше цитаты из Чжао Хуна и Никоновской летописи), функции которых были мало отличимы от других монгольских должностей: баскаков/даруг (даругачи), битикчи и т.д.

Вхождение в Монгольскую империю Руси, земель аланов, западных кипчаков (половцев), Булгара и других поволжских городов-государств привело к проникновению в их государственные (и межгосударственные) отношения терминов и институтов данной империи, а потом и ее улуса – Золотой Орды. Это в частности касается и института сеунчей. Выше уже приводилась цитата из Никоновской летописи о ханском после Севенч-Буге в 1322 г.

Аналогичное сообщение есть и для более позднего периода существования Золотой Орды – в 1437 году под Белевом произошло столкновение войск хана Золотой Орды Улуг-Мухаммеда с русскими войсками, в ходе которого проходили переговоры сторон и где упоминается некий Сюун-ходжа:

«дараг и князей Оусеина Сараева да Сеоун-хозю» (ПСРЛ т.28, стр. 106).

Тут важно отметить, что как и в случае 1322 г. он относится к высшим слоям золотоордынской иерархии, так как он назван в летописи «князь» и «даруга» (в русских текстах монгольские даруги писались и как дороги, и как дараги etc). Замечу тут еще, что если посол хана Узбека (прямого потомка Батыя и представителя линии чингизидов из Ак-Орды, т.е. собственно Дешт-Кипчака или «Половецкой степи») имел западнокипчакскую огласовку (Севенч), то посол Улуг-Мухаммеда, потомка чингизидов, правивших Кок-Ордой (после «великой замятни» в Золотой Орде в 1380-х годах элита ее была в основном сменена прибывшими из Кок-Орды, т.е. из казахских, мангытских и прииртышских степей, разными чингизидами и их нойонами), имел огласовку, которая более соответствовала для Восточного Туркестана и Моголистана (Сеунч).

В более позднее время мы видим существование института сеунчей в разных частях бывшей Золотой Орды, продолжавших ее государственные традиции. В частности в Крымском ханстве. Однако этот институт в Крымском ханстве приобрел некоторые видоизменения по сравнению с исходными его функциями, т.е. времен Монгольской империи и Золотой Орды. Вот что по данному поводу пишет исследовательница русско-крымских отношений в XV–XVI вв. А.Л. Хорошкевич:

«В Крымском ханстве название «сююнчя» (сеунча, сюунча, суюнча) приобрело смысл и пожалования за добрую весть, и приветствия, а в своем вторичном значении закрепилось исключительно за гонцами — вестниками сеунчей (побед и радости) — «сеунчниками», «сеунчиками», «сеунщиками». Как справедливо писал В. Е. Сыроечковский, пожалование гонцу (со стороны государя той страны, куда он был послан. — А.X.) официально признавалось одной из целей, а иногда и самодовлеющей целью его посылки. Частые поездки слуг хана, царевичей, цариц и калги, рассчитывавших на подарки великого князя, были обычным явлением в практике русско-крымских отношений. Из Крыма для этой цели посылались и «паробки». Их приезд предшествовал обычно появлению больших послов» (А.Л. Хорошкевич «Русь и Крым: от союза к противостоянию», М. 2001, стр. 268).

Что особенно важно, она тут отмечает существование личных имен, производных от термина сеунчи:

«Сеунч, кажется, был постоянным занятием для некоторых крымцев. Одного из них даже звали Суунчюй. Отправляя его в Москву по случаю победы над Ордой в 1502 г., Менгли-Гирей извещал Ивана III: «И ты бы, брат мой, то доброе наше дело и те добрые наши вести слышев, весел бы еси был и обрадовался». Менгли-Гирей пользовался любым случаем, чтобы отправить за сеунчем своих слуг» (там же).

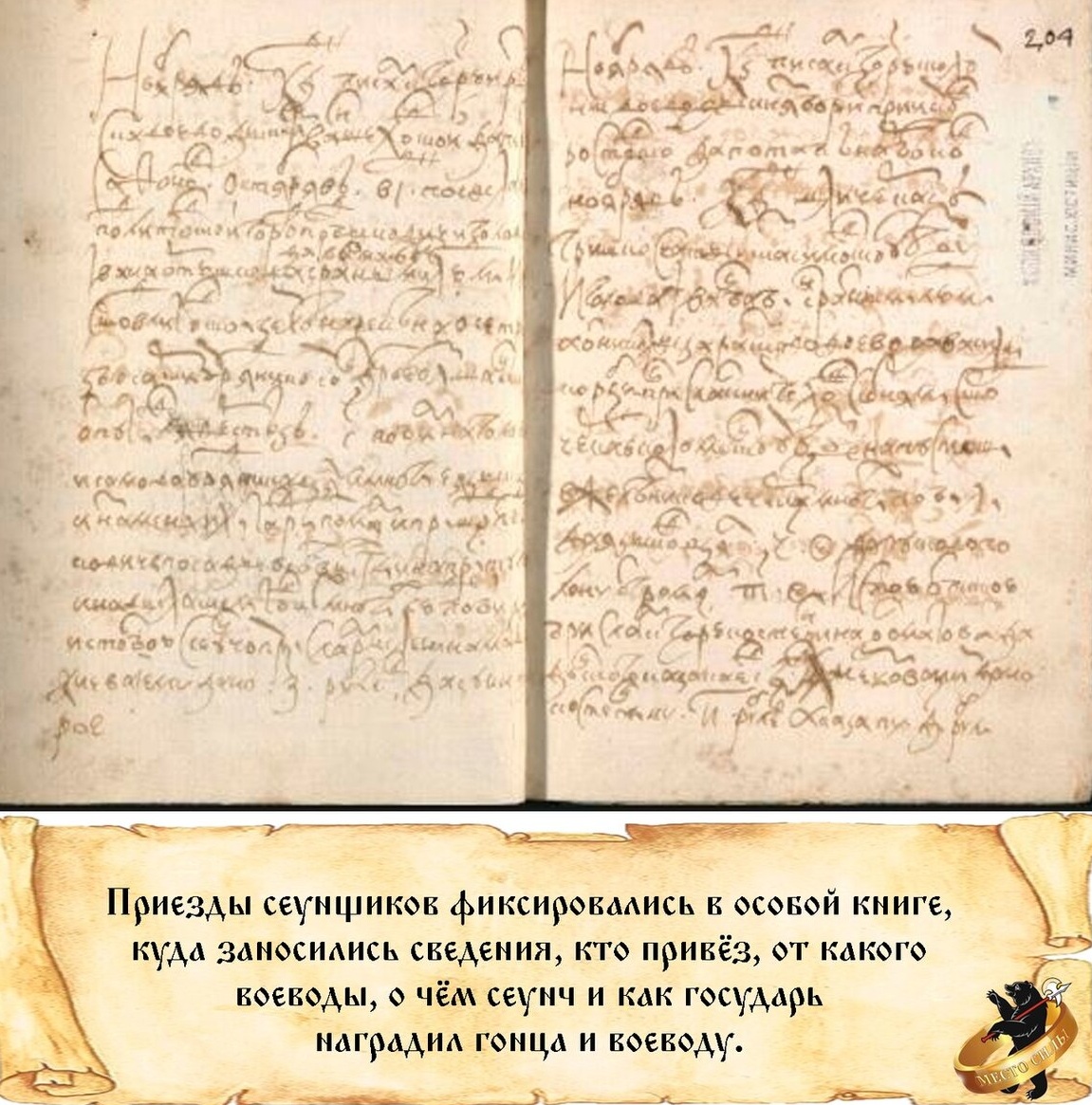

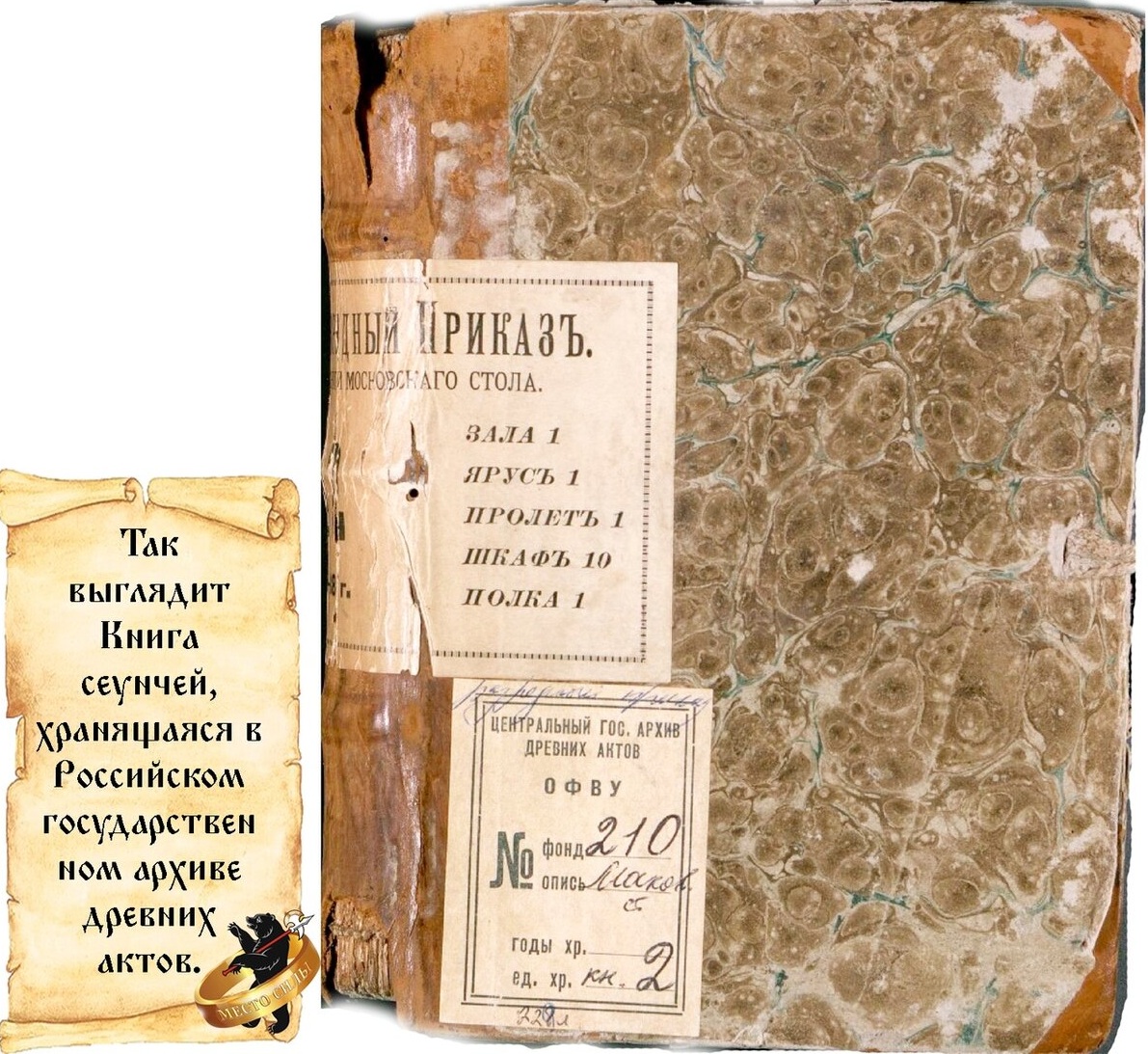

Такое тесное переплетение русско-ордынских, а потом русско-ногайских и русско-крымских связей, не могло не сказаться на практике собственно русской государственности – с XVI века звание сеунчей становится вполне обычным при дворе московского царя. Существование целых «книг сеунчей», где собраны подробные доклады о радостных для русского царя событиях, тому отличное подтверждение.

Оценили 4 человека

7 кармы