Роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" — великолепная энциклопедия советской жизни эпохи позднего НЭПа. К роману написано несколько великолепных комментариев, составляющих отдельные толстые тома, и у меня нет сил и познаний, чтобы их дополнить.

Но куда менее затронут комментариями другой пласт — упоминания дореволюционной жизни в романе. Тут мне есть что сказать. Начнем с Ипполита Матвеевича Воробьянинова, про которого мы знаем, что он был уездным предводителем дворянства (предводителем команчей, как выражается Бендер). Понятно, что характер этого немолодого персонажа (ему 55 лет, и авторы романа наивно считают его стариком) сформирован преимущественно жизненными обстоятельствами царского времени. Мои объяснения даются к полной версии романа (многие читали сокращенное издание, в котором нет комментируемых подробностей), которую можно прочитать здесь.

Итак, переходим к комментариям. Прежде всего, надо понимать, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов изображается в романе не просто как богатый в царское время человек. Воробьянинов был выдающимся по богатству человеком.

Его доходы описаны авторами четко и обстоятельно: от отца он унаследовал стабильный доход в 20.000 рублей в год. Знакомясь со своей будущей любовницей Еленой Баур на благотворительном балу, Воробьянинов отдает за бокал шампанского 100 рублей. При расставании с той же Еленой Баур он начинает выплачивать ей содержание в 3.600 рублей в год, причем эта финансовая нагрузка воспринимается им безболезненно.

Воробьянинов не укладывается в получаемую им ренту и начинает проживать недвижимость и производственные активы; в 1911 году он вынужден жениться на некрасивой (180, 90–60–90 — для того времени это просто уродина, долговязый скелетик, как говорится в романе) девушке с большим приданым. Если мы предположим, что к этому моменту Воробьянинов прожил за 18 лет (с момента получения им наследства от отца) хотя бы треть своего изначального состояния — а состояние землевладельца традиционно определялось как 16 его годовых доходов — то он реально расходовал 26–27.000 рублей в год.

Это были огромные деньги. Обследование доходов населения, произведенное в 1910 году Министерством финансов в рамках подготовки к введению подоходного налога, показало, что в стране было всего 12.100 домохозяйств с доходом свыше 20.000 рублей в год. Таким образом, Воробьянинов входил приблизительно в одну двухтысячную часть (а точнее, 1/2300) наиболее богатых людей России.

Если предположить, что прообразом Воробьянинова служил полтавский двоюродный дядюшка авторов, то в многолюдной и достаточно богатой Полтавской губернии людей с доходом свыше 20.000 рублей в год было всего лишь 211 человек.

Для получения такого дохода помещику надо было располагать как минимум 2.800–3.000 десятин (десятина — 1.08 га) удобной земли, то есть иметь имение в 3.500–4.500 десятин (в любом имении есть разного рода неудобные, бездоходные земли). Таким образом, Ипполит Матвеевич владел участком приблизительно 6х6 км — и это при условии высокой эффективности использования земли. Для обработки такого участка, если бы Воробьянинов сам вел хозяйство, потребовалось бы нанять около 150 человек и содержать около 150 лошадей.

По дворянским меркам это было весьма крупное владение — средний размер дворянского землевладения в 1905 году составлял 488 десятин. В Европейской России в 1905 году было всего лишь 2594 дворянских земельных владения в 3000 и более десятин. В Полтавской губернии было 34 таких имения — по 2–3 на уезд. Неудивительно, что не имевший никаких личных заслуг Воробьянинов продолжал оставаться звездой уездной величины и без труда был избран уездным предводителем дворянства.

Что значили 20.000 рублей в год в том масштабе доходов? Губернатор получал 10.000, вице–губернатор 6.000, университетский профессор 3.000 (на такую зарплату горько жаловались), судья окружного суда 4.200, земский врач — 1.200–1.800, учитель гимназии 1.200–2.000 (в зависимости от доходов). Доходы простых людей были совсем другими: средняя зарплата рабочего в 1913 году составляла 264 рубля, квалифицированный станочник в столицах получал 500–700 рублей, ткач 180–200 рублей, сторож или чернорабочий 120–180 рублей. Конторщик или приказчик в магазине получали 600–900 рублей, учитель начальной школы — 300–400 рублей.

В целом, поддержание стиля жизни, типичного для среднего класса, для семейного человека в столицах требовал как минимум 3.000 рублей в год. Что именно входило в это понятие? Наемная квартира с центральным отоплением и электричеством, со спальней, детской, гостиной, столовой, кухней и комнатой для прислуги, с ванной и туалетом; кухарка, горничная и няня; питание по барскому типу, то есть обед с 2–3 горячими блюдами; новая, ухоженная одежда, приличная мебель в доме; передвижение по городу на извозчике; дача в пригороде, снимаемая на лето. При 3.000 рублей семья еле–еле удерживалась на этом уровне, и то, только если детей было 1–2: квартира была на непрестижной улице, на высоком этаже или окнами во двор, на покупку одежды или мебели надо было подкапливать, иногда приходилось ездить не на извозчике, а на трамвае и т.д. А вот доход в 5.000–6.000 тысяч рублей в год уже обеспечивал совершенно безбедную жизнь (независимо от количества детей) и позволял иногда ездить в отпуск за границу.

Из всего вышесказанного видно, что Воробьянинов в 1917 году потерял многое и очень многое. Если для Бендера спрятанные в стуле сокровища — это путь в невиданному процветанию, то Ипполиту Матвеевичу даже их находка не сможет вернуть прежний уровень жизни.

Вторая интересная тема — деятельность Воробьянинова как предводителя дворянства. Уездные предводители дворянства — это уникальная должность. Предводительство уездным дворянством практически не отнимало у них времени, так как уездное дворянство имело крайне мало общих дел.

Но зато выборный (на 3 года) предводитель дворянства был неоплачиваемым чиновником–добровольцем, безвозмездно исполнявшим обязанности де–факто главы уездной администрации (юридически уездные учреждения не составляли единого целого и не имели начальника). Предводитель председательствовал в уездном земском собрании (эта обязанность отнимала одну–две недели в году) и в уездном съезде (это была комиссия, разбиравшая жалобы на судебные и административные решения земских начальников), заседавшем одну неделю в месяц. Также предводитель руководил деятельностью уездного по воинской повинности присутствия, проводившего ежегодный призыв в армию, уездной землеустроительной комиссии (руководила проведением аграрной реформы), уездной оценочной комиссии (разбирала жалобы на оценку имуществ для налогообложения). Также предводитель был организатором выборов в Государственную Думу, возглавляя избирательные собрания.

Всё это позволяет предположить, что совершенно пустой, бездельный и глуповатый человек не мог бы справиться с данной работой. Как бы халатно предводитель не относился к своим обязанностям, они в любом случае были многохлопотными и требовали хорошего знания многочисленных законов и процедур, умения руководить процессами и налаживать отношения со множеством людей. Таким образом, робость и туповатость Воробьянинова объясняется только несколько пасквильным характером знаменитого романа. Реальные предводители дворянства были работоспособными и толковыми людьми.

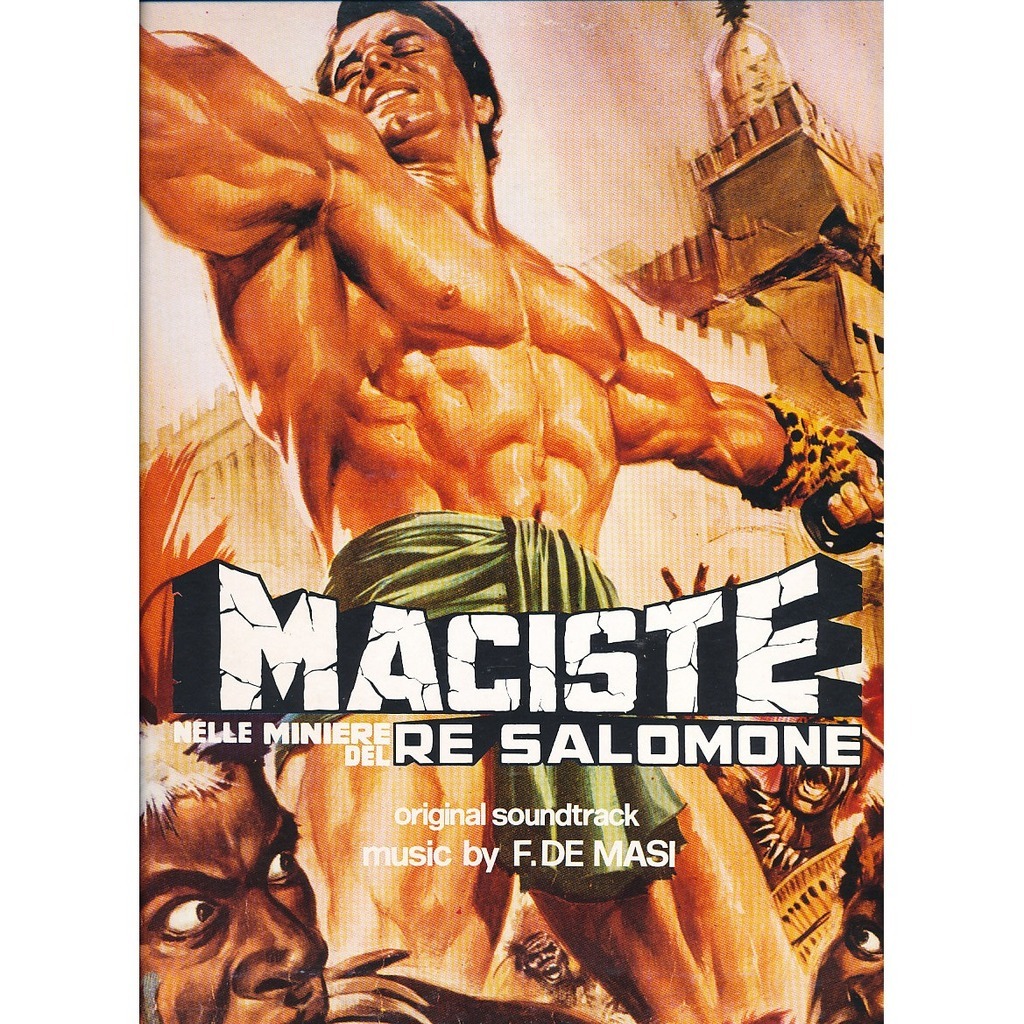

P.S. А что это за картинка прикреплена к посту? Это Мацист, на которого был похож Воробьянинов (во всяком случае, сослуживцы звали его Мацистом). Мацист — сквозной главный герой выходившей десятилетиями, начиная с 1915 года, серии приключенческих кинофильмов. Мацист благороден и отличается огромной физической силой. Кстати, у него нет усов.

Р.Р.S. Самый лучший комментарий (отдельная толстая книга) — "Спутник читателя" Ю.Щеглова (скачивать здесь). Эта книга чуть ли не интереснее самого романа. Мои скромные комментарии дополнительны к данной книге.

Оценили 12 человек

13 кармы