ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ

Просили настоятельно автора возвращаться (хоть временами) к первоначальному мирному занятию историей, вот ... пробую. Не обещаю строгой регулярности и постоянства, но что-то в контексте происходящих военно-политических событий попытаюсь. За уши или целой тушкой.

Итак, первое слово заголовка берём умозрительно в кавычки, дипломатично подразумевая господина Мединского «популяризатором исторических фактов в достаточно вольной интерпретации», поскольку научными работами над осмыслением неизвестных и забытых фактов он не отметился. Лишь «идеологически правильно» комментировал хорошо известное – в общепринятое. Дело полезное, ибо устраивать в головах недорослей или занятого добычей пропитания податного населения интеллектуальную кашу «а вот есть мнение» или «ряд специалистов убеждены» ... с точки зрения суверенной государственности занятие зело вредное, богопротивное, разлагающее. Ведущее к тлетворной свободной дискуссии манипуляций.

Возвращаемся к любопытному интервью, которое получил от господина Мединского журналист издания «The Economist» Оливер Кэрролл сразу после нового раунда Стамбульских Переговоров. В котором глава нашей делегации якобы сказал гетманским визави следующее:

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три, сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться? Швеция и сегодня была бы великой державой, если бы не это».

Справка.

Северная Война (1700–1721гг) считается определяющим военно-политическим событием истории Европы в XVIII веке, когда коалиция северных и восточно-европейских государств под водительством России сбросила с пьедестала полного владычества над Балтикой королевскую Швецию. Могучую Северную Империю, при молодом деятельном монархе Карле XII ставшую безраздельной хозяйкой Балтийского Моря с рядом прибрежных земель. С прицелом на абсолютное господство. Противниками экспансии стали Россия, Дания, Речь Посполитая и Саксония в составе Северного Союза, практически сразу разгромленного. За свои скромные цели (кусок побережья Финского залива с частью Ингерманландией) продолжил бороться только Пётр I.

Начало войны (1700-1709), Коалиция нападает на Швецию и немедленно начинает терпеть поражения, наиболее значительные сражения: «Нарвская Конфузия» (ноябрь 1700 года), Карл XII громит русские войска; Битва при Эрестфере (1701) заканчивается трудным, но очевидным нашим успехом, реванш свеи берут в Битве при Гемауертгофе (1705). Саксонцы уже к тому времени тихо покидают распавшийся Северный Союз, Россия остаётся один на один с Карлом. Одерживает громкую победу у деревни Лесная (28 сентября 1708 года), громит на голову шведский корпус Левенгаупта и оставляет королевское войско без припасов и подкреплений.

Благодаря этому величайшей викторией оканчивается Полтавская Битва (27 июня 1709 года), ставшая переломным моментом всей Северной Войны. После того сражения стратегическая инициатива переходит Петру Алексеевичу, военные действия перемещаются в Прибалтику и Финляндию. Находящийся в бегах шведский король успешно возбуждает против русских Турцию, царь отправляется в неподготовленный Прутский Поход, терпит разгромное поражение, еле откупается от Великого визиря, теряет Азов.

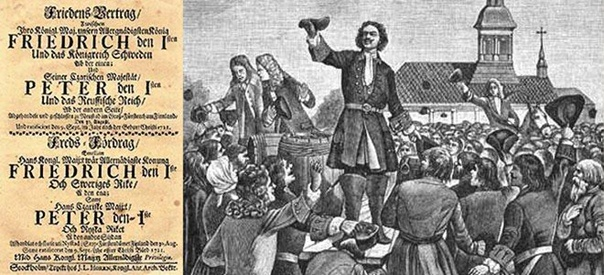

Заключительный этап войны, он же «норвежско-шведский этап» (1714-1721 гг) открывается второй оглушительной победой русского оружия, теперь уже на море, где шведы чувствовали себя неуязвимыми. Битва при Гангуте (27 июля 1714 года) открыла нам Балтику, где Швеция потеряла стратегические Аландские острова. А Битва при Гренгаме (27 июля 1720) окончательно подорвала военный потенциал Швеции, страна рухнула в несколько кризисов, обезлюдела, стала полным банкротом. По Ништадтскому Договору 1721-го потеряла Ингерманландию, Эстляндию, Лифляндию и часть Карелии.

Так Россия вышла на Балтику и стала значимым европейским игроком, царь Пётр I возложил на себя императорские регалии, задавил последнюю оппозицию и продолжил свои реформы. Швеция была сметена с геополитической шахматной доски навсегда, продолжила терять свои территории, что кардинально изменило баланс сил в Европе.

Реакционный революционер

Итак, именно труднейшая Северная Война стала той тягловой лошадью, которая выволокла Россию из военно-политических последствий Великой Смуты с её территориальными потерями и враждебного окружения агрессивных соседей. Молодой Петр в начале своего пути действовал линейно, в полной уверенности, что без могущественных союзников ему не решить два ключевых вопроса безопасности державы, турецкий и шведский.

«Великое Посольство», колесившее по Европе в 1697–1698 гг., показало: союз против Турции в текущей ситуации невозможен, а вот от заносчивых свеев-оккупантов смертельно устали Дания, Саксония и Польша. Потому Северный Союз решил воспользоваться юным возрастом взошедшего на престол Карла XII и сбросить Северного Гегемона с пьедестала господства на Балтике.

В бумаге коалиция выглядела внушительно. Дания обладала боеспособным военным флотом, Курфюрст и король Саксонии, а так же суверен Речи Посполитой Август II Сильный (зачинщик войны) мог рассчитывать на свою внушительную армию с лучшей европейской кавалерией, России же отводилась роль «численного пехотного перевеса» над шведами. У которых на 1700-ый год была лучшая профессиональная армия континента. На бумаге уступавшая Северному Союзу более чем втрое по активным штыкам.

Русская Армия очень своевременно потерпела «Нарвскую Конфузию», а амбициозный царь прислушался к советам иноземцев, указавшим на срочную необходимость модернизации. Как вооружённых сил державы, оказавшихся неспособными маневрировать прибалтийскими корпусами в отрыве от метрополии (и без Флота), так и самого русского общества. До Полтавской Битвы 1709-го работа была проведена титаническая, но поражение от Турции поставило ещё больше вопросов перед Пётром. Мало свергнуть «северного льва», возникшим преимуществом нужно распоряжаться с умом.

А военно-политические амбиции подкреплять развитой промышленностью, новой системой налогообложения и принципами комплектования вооружённых Сил, необходостью массово строить военный и гражданских флоты. И выковывать новую элиту, опору трона. Служилое дворянство. Задел на модернизацию России был огромный, вопросом профессионально-деятельно занимались царь Алексей Михайлович (1629–1676), Федор Алексеевич (1661–1682) и сестрица Петра царевна Софья (1657–1704).

Их заслуги в отечественной историографии старательно обойдены стороной мифом «юный Пётр начал всё с нуля» (ага, не просыхая в басурманской Слободе у Лефорта), хотя русские правительства второй половины XVII века досконально изучили опыт реформ Турции и Персии, расписали будущую «петровскую модернизацию» практически до последней буквы. Начиная от заводского производства собственного огнестрельного и холодного оружия. Именно заделы предшественников позволили Петру начать развитие Олонецких заводов и модернизацию Тульских, кстати.

Параллельно одевая русского солдата в отечественное сукно с новых фабрик, ежегодно сокращая импорт всего: металла, соли, бумаги, книг, угля, снаряжения и корабельной оснастки, самое главное – ценных военных и гражданских специалистов, ранее доступных только по найму за звонкую монету.

К заключительному этапу Северной Войны результаты уже стали заметны невооружённым взглядом, Армию и Флот на 50% обеспечивали отечественные мануфактуры и консорциумы русского (или смешанного) купечества, появился государственный сектор промышленности, а завершающие итоги петровских преобразований в полной мере начала пожинать Анна Иоанновна с последователями. Но началось всё с мощных точечных заделов батюшки Петра и сестрицы-царевны Софьи. Коим просто не хватало дикой энергии.

Будущий первый император поставил модернизацию в системное русло болезненных преобразований, особенно чувствительных при рождении нового правящего класса служивой аристократии-дворянства. На европейский манер Высокого Феодализма. Со всеми обязательными рюшечками: научные учреждения, коллегиальные контуры управления, Сенат, частичная национализация промышленности и добычи полезных ископаемых, современные принципы комплектования, оснащения и обучения вооружённых сил. Так Россия (не без деятельного участия иноземцев-профессионалов) выпрыгнула из болота «раннего феодализма» в поздний.

Со всеми признаками зарождающегося капитализма. Обогнав за время Северной Войны на несколько корпусов ... Речь Посполитую, в ту пору наиболее эволюционно и стремительно развивавшуюся державу Восточной Европы. С огромными претензиями и амбициями на лидерство.

Итоги Северной Войны необходимо (особенно сегодня) оценивать правильно и бесстрастно, прорубленное Петром «окно в Европу» практически ничего не принесло России в среднесрочной перспективе. Русские купцы на западных рынках не появились, напротив – попали в ещё большую зависимость от сырьевого экспорта в статусе «посредников». Причина? Так её царь Пётр уяснил ещё в молодые годы, сиживая на боярских Думах при царевне Софье. Попытался проблему «товарный транзит Восток-Запад» разрешить неудачным Прутским Походом. Точку здесь удалось поставить лишь Екатерине Великой, после чего Российская Империя заняла подобающее ей место.

Цену за подобные успехи страна заплатила страшную. Налоги за время правления Петра Алексеевича (с учётом падения курса рубля) выросли почти в четыре раза, Россию наводнили разорённые крестьяне и посадские, лихие людишки и бунты стали угрозой национальной безопасности. Обычные в наших широтах недороды и голод снижали налогооблагаемую базу, рекрутские наборы и «тележные мобилизации» в части армейского/гарнизонного обеспечения вымывали из экономики рабочие руки. Замысел воспитать в одном строю бывшего холопа и боярского недоросля провалился, как и глубокая модернизация социальной структуры общества.

Итоги войны

Теперь возвращаемся к сентенции господина Мединского. Северная Война рассматривалась царём Петром Алексеевичем ... как ограниченная СВО для получения доступа к Балтийскому Морю. Если быть предельно точным, для возвращение утраченных земель, кои его дед Михаил Федорович был вынужден уступить соседям, дабы преодолеть военно-политические последствия Смуты. Его сын Алексей Михайлович пытался вернуться к вопросу, но неудачно, ибо вёл войну на два фронта. Преуспев в Малороссии, северное направление провалил полностью, завещав потомкам: решайте глобальные задачи последовательно, ищите в Европе сильных союзников.

Молодой Петр так и поступил, ввязываясь в Северную Войну. Посчитав датских и польско-саксонских союзников достаточной силой, способной максимально облегчить ограниченные территориальные запросы России. Они в ноябре 1699-го были более чем скромны: «совместное владение Ижорской и Корельской провинциями», как записано в Договоре с Саксонией. Так же царь ошибочно посчитал, что для Швеции его прибалтийский фронт станет второстепенным, можно будет получить своё «малой кровью на чужой территории».

Но после Нарвской Конфузии (Эстляндия) блестящий стратег Карл XII быстро разобрался в противоречиях рыхлого Северного Союза и перенёс тяжесть военных действий в остзейские провинции Швеции, обкорнал Речь Посполитую, ввалился в Малороссию (рассчитывая на участие крымцев и турок) и здесь потерпел сокрушительное поражение. Поверив ... кхе-кхе главному Иуде здешних мест, гетману Мазепе. Обещавшего утроить свейское войско казачьими инсургентами, привести железные янычарские полки.

После Полтавы мы непрерывно давили по всем «северным фронтам», медленно прирастая территориями. Избавляясь от союзнических обязательств бывшей Коалиции. В результате получив по Ништадскому Миру 1721-го куда больше, нежели первые Романовы потеряли. В полное владение перешла Ингерманландия (Ижора) с основанным Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия. У ослабевшей Польши фактически была аннексирована безлюдная Курляндия.

Современники отмечали, царь Пётр не верил до конца в такой успех, потому территориальные приобретения «со штыка» закрепил финансовыми сделками, дабы не нажить завистливых европейских недоброжелателей. Но главным результатом Северной Войны стало рождение новой Русской Армии и Флота, хотя в 1709-ом году всё висело на волоске. По стране бродил страшный призрак Новой Смуты булавинского восстания, военное поражение от шведов, отложение Малороссии и крымско-османская оккупация по самый Днепр.

Кстати, вплоть до Полтавской битвы Петр несколько раз вступал с Карлом XII в мирные переговоры, был готов уступить немало русских земель (даже Псков!). Но Полтава стала тем Рубиконом, после которого внезапно «повзрослевший государь» понял: если уж заниматься реформами, то вести их нужно системно, по всему спектру государственного устройства, беспощадно и жестоко. Начав с наполнения казны за счёт фантазий «прибыльщиков», придумывавших разные налоги (на дубовые гробы, бани и даже «на серые глаза»). Потом переведя европейскую часть страны на тотальную «трудовую повинность», подати в натуральной форме и содержание солдат за счёт населения.

Главная борьба Петра шла со сторонниками «мягкой модернизации» страны, предельно чётко сформулированной его незаурядным батюшкой и не менее талантливой царевной Софьей. С тем ещё стальным характером. Они заложили фундамент петровских реформ, но эволюционирующее невиданное упрямство молодого государя сокрушить Швецию потребовало небывалого надрыва и напряжения всех сил страны на грани саморазрушения. Кстати, в конце XVIII века большая умничка и гений «новой статистики» (по сей день неведомой учёным мужам) князь Михаил Щербатов посчитал: реформы Софьи могли быть щадящими, но Россия достигла бы уровня благосостояния его времени только к 1892-му году. Современные расчёты частично солидарны с князем.

Но их путает та самая Северная Война, выжавшая страну досуха. Решившая главную геополитическую проблему России (выход в Балтику), но оставившая державу в страшном финансово-экономическом состоянии. И только через двадцать лет мы смогли воспользоваться плодами Ништадтского Мира, постепенно встраиваясь в тогдашнюю модель «глобализма». С оправившейся денежной системой, хозяйственной инфраструктурой, подросшей новой элитой из служилого дворянства, начавшейся индустриализацией.

Выводы

В чём соль реплики господина Мединского с ироничным вопросом «а вы готовы 21 год воевать, чтобы повторить судьбу Швеции незадачливого короля Карла?» Он не Киеву адресован (там со знанием истории беда страшная) а в западные столицы. Если от Варшавы до Лиссабона остались в правительственных кругах советники с классическим образованием, то они должны понимать:

именно Северная Война, которую можно было закончить на весьма приемлемых для России условиях до самого 1714-го года, стала главным фактором появления Российской Империи. Той силы, которая определяла всю евразийскую геополитику до самого 1917-го года.

Именно военная реформа тянула за собой все преобразования. Советники Петра и он сам внимательно разобрали причины неудач Азовских походов против Турции (1695-1696 гг.),когда стало очевидно – с армией такого архаичного строя лучше сидеть по лесам, не рассчитывая на отворение северных и восточных «окон» в современный бурный мир. Потому намеченные ещё при царе Алексее Михайловиче реформы начали проводить с утроенной энергией. Были увеличены рекрутские наборы, Вооружённые Силы получили строгую специализацию (флотские, пехота, кавалерия, артиллерия), население обязали содержать за свой счёт прикрепленные полки и крепостные гарнизоны, солдаты получили унифицированное оружие и снаряжение.

Появились жесточайшие и даже в чём-то мелочные Уставы, Армия и Флот получили строгую иерархию управления, поощрения, наложение взысканий (Военная Коллегия, Табель о Рангах, награды). Самое главное, был проведён тщательный анализ всех военных кампаний, начиная от Кожуховского похода 1694-го года с признанием высокой эффективности полков «европейского нового строя», заканчивая результатами Битвы при Лесной и под Полтавой. Когда стало понятным значение взаимодействия родов войск (легкая/драгунская/линейная пехота, лёгкая/тяжёлая/казачья кавалерия, полевая артиллерия и мортиры). Действующих строго в едином замысле командования с беспрекословным подчинением одному начальнику.

Северная Война позволила России перепрыгнуть через несколько ступенек в анклав великих европейских держав. Обнаруживших, что разорённая аграрная страна без наёмнической армии и городским населением в полтора процента ... стала Империей. Сокрушила Северного Гегемона до полного ничтожества, получила выход к Балтийскому морю, на рекрутской основе и пожизненном дворянском служении создала лучшую регулярную армию континента. И флотом приросла с национальной военной промышленностью. Потому здесь с господином Мединским солидарен, вопрос Длинной Воли с постоянно меняющимися «целями и задачами» из ограниченных – в глобальные имеет место быть. Но! Не опережая военную реформу с модернизацией страны.

Оценили 24 человека

40 кармы