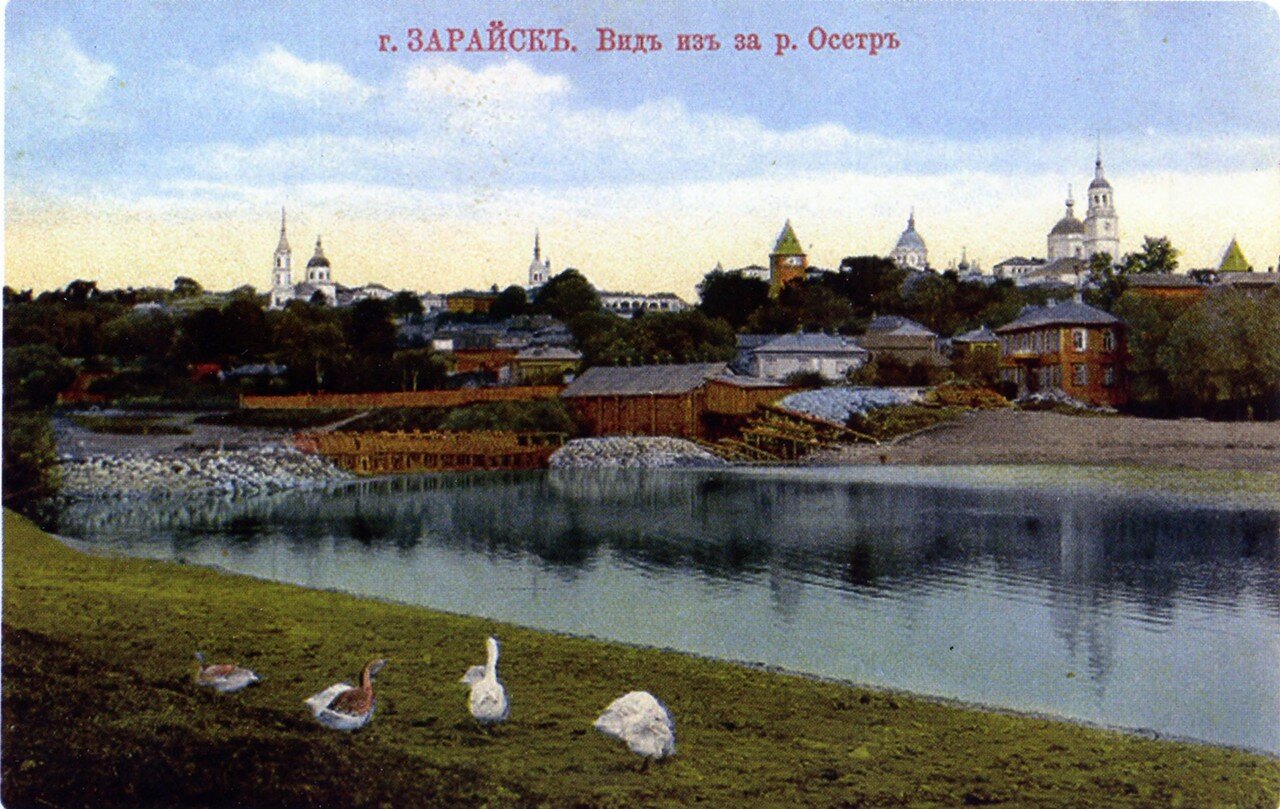

"Ох ты, батюшка, город Зарайск новоставленный!

На крутой на горе

ты красуешься,

На Осетр на реку

ты любуешься..."

Л.А. Мей "Песня про боярина Евпатия Коловрата"

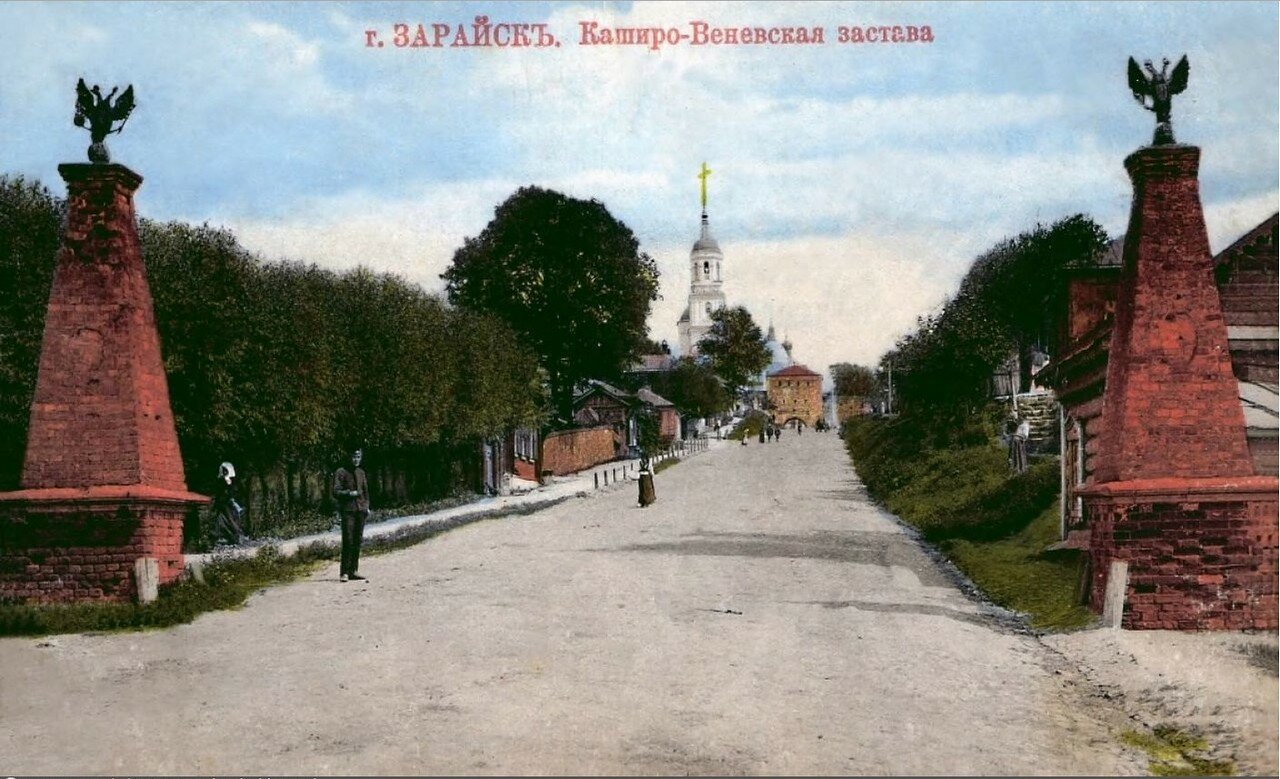

Русские летописи начинают упоминать этот город с XII века под разными названиями: Осетр, Красное, Новгородок на Осетре, Заразск или Зарайск, Никола на Осетре, Посад Николы Заразского. Город, согласно летописи, был основан еще до нашествия Батыя. Его основание связано с чудесным событием, описанным в древней летописи. Из далекой Корсуни в пределы Рязанские на реку Осетр приходит греческий священник с иконой святителя Николая в руках. Местному князю, который встретил его, он рассказывает, что видел во сне самого святого Николая, который повелел ему идти с иконой сотни верст в чужую страну и отдать в земле Рязанской образ князю. В честь этой необычной встречи князь повелевает строить деревянную церковь святителя Николая, куда помещает и греческий образ, принесенный из Корсуни.

Свою историю город ведет еще из домонгольской эпохи. Впервые Зарайск упоминается как град Осётр в Никоновском летописном своде и Ипатьевской летописи в 1146 году. Впоследствии он, по всей видимости, был сожжен кочевниками. Следующее упоминание вновь отстроенного города относится к 1225 году: в «Повести о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня» будущий Зарайск назван Красным

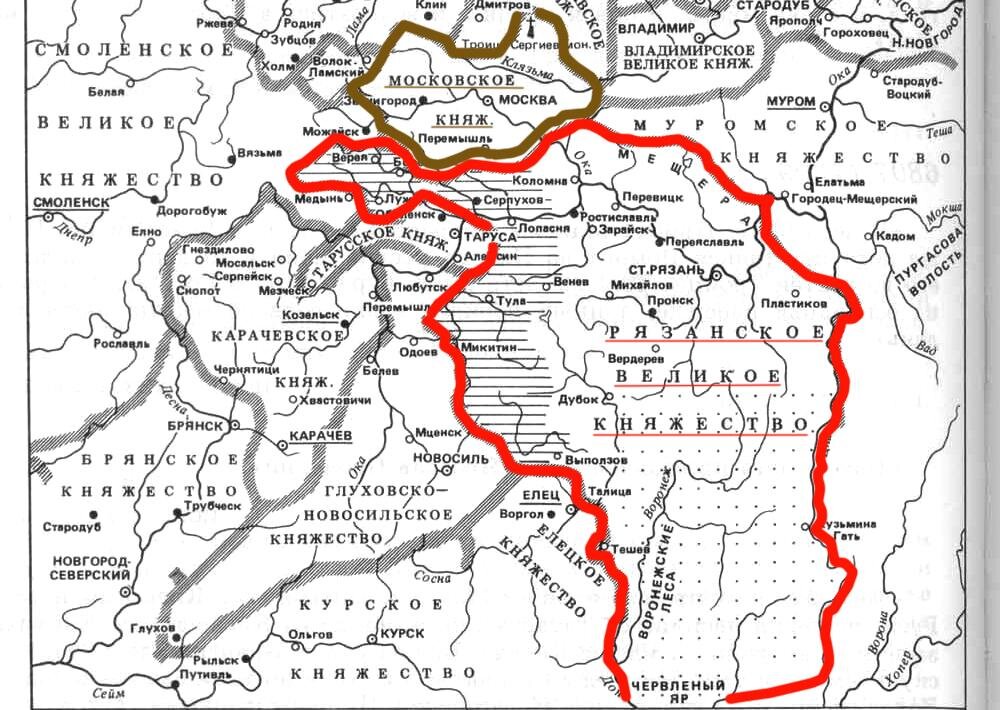

Вплоть до XIV века Зарайск и окрестные земли принадлежат Рязани и находятся в тихом северо-западном углу этого княжества.

Первым известным удельным князем города был Фёдор Юрьевич, сын Рязанского князя Юрия Игоревича, из дома великих рязанских князей. Однажды во сне князю Фёдору Юрьевичу является святитель Николай и говорит: "Княже, гряди во сретение чудотворного образа моего Корсунского. Ибо хощу здесь быти и чудеса творити, и место сие прославити. И умолю Человеколюбивого Владыку Христа, Сына Божия — да дарует тебе, жене твоей и сыну твоему венцы Царствия Небесного". Наутро недоумевающий, неженатый и бездетный князь вместе с городским духовенством выходит за город и на небольшом расстоянии от него встречает греческого священника Евстафия, шествующего ему навстречу с чудотворным образом святителя в руках.

«Повесть о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня» 1225 г. рассказывает, что изначально эта икона находилась в Корсуни (Херсонесе), в церкви, в которой святой князь Владимир Креститель принял крещение. А Евстафий был клириком этого храма. Несколько раз ему во сне являлся святитель и повелевал перенести его образ в землю Рязанскую. Но далекое путешествие, да еще с женой и маленьким сыном, пугало священника, пока святой за непослушание не наказал его слепотой. Тогда Евстафий взмолился Николаю Угоднику и пообещал немедленно отправиться в путь. Исцелившись от слепоты, Евстафий обогнул с образом всю Европу, пока наконец через Балтийское море не прибыл в земли Новгорода Великого. Далее священник вошел в устье Осетра и поднялся по нему до города Красного. В месте встречи князем Федором чудотворного образа забил источник. Сейчас это место называется "Белый Колодец". Вскоре был построен деревянный храм в честь Николая Угодника. Позже в этом храме был создан цикл «Повестей о Николе Заразском», к которому относится, в частности, и Повесть о разорении Рязани Батыем.

Всю эту историю можно назвать красивой средневековой сказкой, но с середины XIII по самый конец XVI века настоятелями Никольского собора в Зарайске и хранителями чудотворного образа был род священников Евстафьевых, прямых потомков того греческого иерея, который принес образ святителя на берега Осетра.

Икона представляет собой ростовое изображение святителя с разведёнными в стороны руками: правая сложена в жесте благословления, в левой руке - Евангелие. В русском искусстве он стал одним из излюбленных и получил широкое распространение в XIII-XIV в.в. Оригинал иконы, вероятно, погиб в 1527 году в сожжённом татарами Никольском храме. Почитаемый список относится к 1513 году и выполнен мастерами московской иконописной школы.

Продолжение истории князя Федора изложена в повести "О разорении Рязани Батыем".

В 1237 году рязанский стол занимает отец Юрий, сменивший умершего в 1235 году родного брата, Ингваря Когда на Русь приходят страшные вести о надвигающихся на нее полчищах неведомого народа, рязанский князь Юрий посылает своего сына Федора ублажить непрошеных гостей дарами и уговорить не идти воевать Русскую землю. Повесть говорит нам, что по пророчеству святого Николая князь Федор уже женат и его брак благословлен недавним рождением сына.

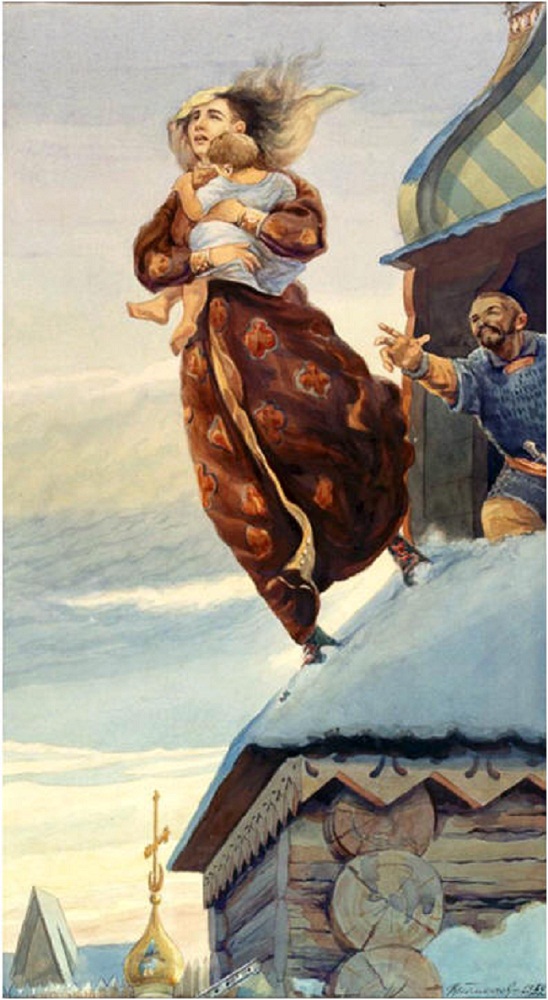

Хан Батый принимает дары князя, но, узнав о том, что у Федора есть красавица-супруга греческого царского рода именем Евпраксия, требует ее к себе. Князь Федор сказал в ответ: "аще нас приодолееши, то и женами нашими владети начнеши". Разгневанный Батый приказал изрубить мечами все рязанское посольство. Спасся один только "пестун", то есть воспитатель князя Федора, боярин или дружинник по имени Апоница. Он похищает у татар тело князя и мчится в Зарайск, неся княгине изувеченные останки супруга и дурные вести. Евпраксия, увидев тело мужа и узнав о намерениях Батыя, "ринуся из превысокаго храма своего с сыном своим со князем Иваном на среду земли и зарáзися до смерти".

То есть выбросилась из очень высокого терема вместе с годовалым сыном своим Иваном и убилась до смерти.

И вот от этого "зарáзися", как полагают некоторые исследователи, и пошло название; сначала "Заразск", а потом более удобное для русского слуха "Зарайск".

Князь Федор, его жена Евпраксия и их сын Иоанн — местночтимые святые Рязанской земли. Их тела похоронены на территории нынешнего Зарайского кремля. Уже в XIII веке над их могилой строится Иоанно-Предтеченский храм. Но во времена Ивана Грозного ветхую церковь разбирают и строят новую, чуть западнее, так что княжеская усыпальница оказывается вне стен храма. Нынешний Предтеченский собор построен в XIX веке.

Местные предания, в подтверждение правдивости рассказа о поездке зарайского князя в ханскую ставку и гибели его и его семьи, приводят интересную деталь: в 13 километрах восточнее Зарайска стоит село Апонитищи. Это необычное название село получило потому, что оно было владением того самого "пестуна" князя Федора, Апоницы.

Зарайск повторил судьбу Рязани. Зимой 1237 года он был разорен татаро-монгольским войском. Но образ Николы Угодника уцелел. В самые тяжелые годы ига перед ним находили утешение и ободрение многие тысячи наших предков. Уже в XV веке, во времена угасания Золотой Орды и возвышающегося Московского государства, этот образ становится всероссийской святыней. И тут начинается новая веха в истории Зарайска.

Когда при Иване III Русь сбросила ордынское иго, на осколках исчезнувшей империи возникло сразу несколько государств: Казанское, Астраханское и Крымское ханства, Ногайская Орда.

Крымское ханство сближалось с Османской империей, самым ходовым товаром в которой были рабы. Мальчики требовались для пополнения янычарских корпусов, девочки и девушки для гаремов, мужчин использовали как гребцов на галерах. Спрос рождает предложение, крымские ханы быстро сориентировались. У них под боком оказались три почти неистощимых источника "ясыря", как называли крымчаки людей, захваченных в плен для продажи.

Первый — Великое княжество Литовское, оккупировавшее на тот момент земли Киевской Руси и сопредельных русских княжеств. Второй — Великое княжество Московское, объединившее почти все северо-восточные и северные русские земли. Третий — Северный Кавказ, как и сейчас, населенный великим множеством разных народов.

Наступила эпоха бесконечных татарских набегов на Московское государство. Начавшись в 1507 году, они перестали быть действительной угрозой государству лишь к концу XVII века, сдерживаемые сооружённой Белгородской засечной чертой.

Но в начале XVI века, когда положение Москвы было более чем зыбким, эти набеги стали проблемой номер один для всего государства. И Московия очень быстро мобилизуется. Создается поместное войско, не уступающее по своей мобильности татарским загонам, расписывается порядок "береговой сторожи" — защитной линии, проходившей по левому берегу Оки. Строятся новые деревянные и каменные крепости, спроектированные под оборону с использованием огнестрельного оружия. Все эти гигантские преобразования проводит Великий князь Василий III, отец Ивана Грозного. Столько, сколько построил и оставил нам в наследство этот государь, никто и никогда из средневековых правителей Руси не строил.

Зарайск оказывается вне защитной береговой линии, но неподалеку возводится огромный 17-башенный Коломенский кремль. А перед великим князем встает нешуточный вопрос: что делать с чудотворной иконой Николы Зарайского? Не оставлять же ее в маленьком незащищенном городке? Решили перенести образ в Коломну, в Никольскую церковь. В Зарайск же отправляется его список. Но, как гласит церковное предание, всего лишь за одну ночь оригинал и копия поменялись местами. Видя такое чудо, Великий князь решает оставить образ на прежнем месте. А для его защиты решает возвести вокруг Никольского собора миниатюрный каменный кремль.

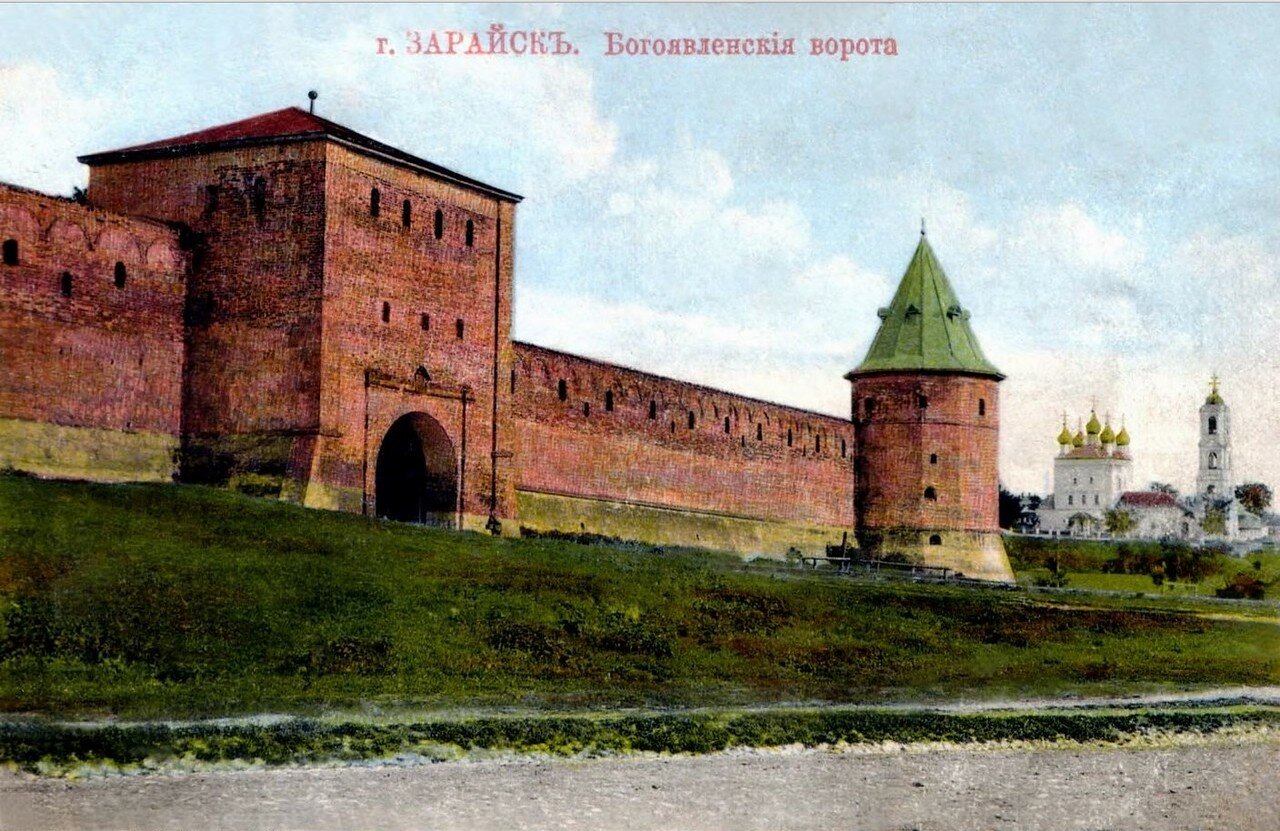

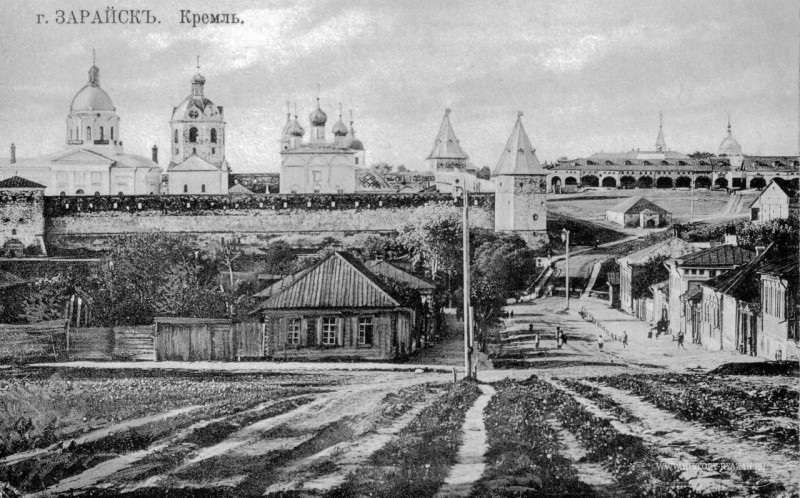

Зарайский кремль был построен по указу Великого князя Василия III в 1528-1531 г.г. в традициях итальянского крепостного зодчества XV века. Кремль имеет форму прямоугольника, 7 башен, из которых 3 - проездные. Протяжённость стен 648 метров, толщина до 3,5 метров. Основной материал стен - кирпич, с внеш стороны стены облицованы белым камнем.

К концу XVI века город Зарайск становится важным пунктом Большой (Тульской) Засечной черты. Кремль верно служил для обороны от набегов крымских татар и атак польских войск вплоть до конца 17 века.

Такой крошечной, компактной и миниатюрной крепости в России больше не существует. Ее площадь — всего 2,5 гектара! Первому нападению крепость подверглась уже через два года после того, как завершилось ее строительство. Всего же она отражала как минимум семь крупных осад, зафиксированных в документах того времени, и ни разу не была взята штурмом. Только раз неприятель проник в нее, и то из-за предательства и измены, но об этом позже.

Фото: Александр Бурый. Прясло кремлевской стены и боевой ход. Все устроено согласно передовой фортификационной мыслью XVI века

Город стал важным пунктом обороны на южных подступах к Москве в составе создаваемой Большой засечной черты. Уже в 1533 году кремль подвергся первому нападению крымских татар под предводительством Исляма I Гирея и Сафы Гирея. Одновременно с кремлем в 1528 году вместо деревянного Никольского храма был заложен каменный. В этот период город носил названия Николо-Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре. В 1541 году город осаждал хан Крыма Сахиб I Гирей, который не смог взять кремль и был разбит воеводой Н. Глебовым. Нападения крымцев на город совершались также в 1542, 1570, 1573, 1591 годах.

Фото: Александр Бурый. Наугольная башня, вид изнутри. Сохранились только балки перекрытий

Количество осад, имена тех военачальников, которые приводили под стены Зарайского кремля немалые армии, перед любым добросовестным исследователем должны были поставить вопрос: как такое возможно?

Вот один из примеров. В 1571 году крымский хан Девлет Гирей I разорил Москву и привез в Крым огромную добычу. За этот успех османский султан наградил его титулом Тахт Алган, то есть "взявший трон", хотя трона-то хан как раз и не взял. В следующем году Девлет Гирей совершил свой самый грандиозный поход на Москву, окончившийся не менее грандиозным провалом.

Когда передовые отряды крымцев дошли до Васильевского брода на Пахре, в арьергард его войска, находившегося в 23 километрах от брода, возле села Молоди, ударило русское войско. Завязавшееся после этого сражение длилось четыре дня. Войско Девлет Гирея было полностью разбито.

Но за два года до этого эпохального сражения, вошедшего в отечественную историю под названием "Битва при Молодях", в 1570 году, крымский хан осадил Зарайск, но город так и не взял. По подсчетам историков, Девлет Гирей привел тогда на берега Осетра не менее 50 тысяч всадников. Взять крошечную крепость такими огромными силами не так уж сложно. Если бы татары, не считаясь с потерями, одновременно приставили лестницы по всему периметру стен и полезли бы на них, у защитников Зарайского кремля не было бы ни единого шанса.

По сметным спискам Разрядного приказа начала XVII века, в кремле несли службу 76 стрельцов и 51 служилый человек Пушкарского приказа. Даже если отбросить факт, что среди них были не только бойцы, но и мастера-оружейники и строители, и посчитать всех поголовно, получится, что защитников было всего 127 человек. Документы по военному искусству Руси XVII века гласят, что для успешной обороны крепости на каждый аршин стены требовались по меньшей мере два человека. Следовательно, кремль, длина стен которого составляет 271 сажень, должны были защищать минимум 542 человека. Где взять еще 415? Но даже если бы воевода, удерживающий Зарайск, получил бы нужное подкрепление, то соотношение с войском Девлет Гирея все равно оставалось бы 1 к 50.

И вот тут очень важными оказываются данные Ивана Перлова, почерпнутые из документов XVI–XVII веков [2]. Оказывается, помимо кремля город всё-таки защищал еще и довольно внушительный деревянный острог. По скупым материалам Писцовых книг острог был "рублен в клеть". То есть его стены состояли из квадратных срубов, а не из простого частокола. Это значит, что наверху деревянных зарайских стен был довольно широкий боевой ход, где можно было размещать даже легкую и среднюю артиллерию — главную грозу крымских налетчиков. Вдобавок источники сообщают, что деревянный острог имел 7 глухих и 5 проезжих башен. Коломенская проезжая башня располагалась на пересечении Ильинской и Большой Московской улиц. Краевед-любитель Сергей Ильич Бочарников, написавший в 1865 году книгу "Зарайские достопамятности", свидетельствует, что на Ильинской улице старожилы, помнящие начало XIX века, рассказывали о длинном и глубоком рве, заполненном водой, в котором плавали гуси.

Егорьевские ворота, по данным источников, находились напротив Никольской часовни, стоявшей на площади "Облуп" (ныне площадь Ленина). Дорога отсюда вела на Старую Рязань. Эта башня находилась в восточной стене острога, в ней же была и еще одна проезжая башня — Переяславская, от которой дорога шла в Новую Рязань, бывший Переяславль-Рязанский.

Обрисовав северную и восточную стены, Иван Перлов по большей части восстановил общие очертания деревянной крепости: южная стена должна была ограничиваться оврагом Монастырки, что и подтверждает Писцовая книга, а западная — обрывами поймы Осетра.

Упоминаемые в документах Водяные ворота выходили на реку, а в юго-западном углу источник указывает на стоящую здесь Глухую наугольную башню.

О том, что Зарайский острог был внушительным укреплением, говорит и тот факт, что в описи Писцовой книги упоминаются "надолбы" — острые деревянные колья, усеивающие склоны крепостных валов, и "честик", то есть частокол, на некоем -удалении от главной стены острога.

Защита южных рубежей России уже в XVI веке велась на системной основе. К этому времени вместо княжеских дружин и городских ополчений главную ударную силу Московского войска помимо стрельцов и пушкарей составляет "поместная конница". Формируется она из всей знати тогдашнего Русского государства. В поместном войске служат как сановные князья, возводящие свой род к Рюрику, так и мелкие землевладельцы, получившие от казны за службу деревеньку в несколько дворов. В зависимости от размера "имения" кто-то должен приходить на службу «сам-конь» («оконь»), а кто-то — приводить еще и боевых холопов (потомственные профессиональные бойцы, жившие при дворах богатых помещиков). Самый известный боевой холоп русской истории — Иван Болотников. Все, включая оружие, обмундирование и лошадей дворянина и экипировку приводимых им воинов, строго регламентировалось государственными документами и ежегодно проверялось местными воеводами и дьяками.

Максимальную численность этого войска Василий Ключевский оценивал в 65 тысяч человек. Помимо военной службы эти "помещики" выполняли и другие функции: сопровождали посольства, следили за внутренним порядком в государстве, сопровождали государственные, церковные и частные ценные грузы. Но на эти обязанности отряжалось сравнительно небольшое число воинов. Остальные несли "береговую и станичную сторожу".

Уже во времена Ивана Грозного ее порядок был четко расписан. По традициям Средневековья русское конное войско в те времена делилось на полки. Главной ударной силой был Большой полк, он располагался в Серпухове. Полк Правой руки стоял в Калуге, полк Левой руки — в Кашире, Сторожевой полк — в Алексине, полк, называемый "Ертаул", разделялся на выезды, станицы и загоны — небольшие мобильные группы всадников — и рассеивался по степной границе Руси.

Но мы не упомянули еще об одном полке. Он назывался Передовым и располагался в Коломне. Расстояние от нее до Зарайска — всего три четверти одного дневного перехода русской конницы. Видимо, многотысячные орды противника сдерживались тем, что менее чем за день сюда могли быть переброшены силы Передового полка.

Отчасти это предположение подтверждается единственным случаем сдачи Зарайского кремля неприятелю. Произошло это в Смутное время. Польский полковник Лисовский прибывает во главе своего войска на Русь. Здесь он быстро договаривается с Лжедмитрием II. В обмен на военную помощь самозванец разрешает Лисовскому грабить русские города и села.

И первой жертвой стал Зарайск. Здесь пролегала дорога, связывающая Москву с Рязанью, по которой Москва получала продовольствие. И вот под Зарайском появляются отряды Лисовского или, как их называли поляки, "лисовчики". Захват Зарайска этими летучими отрядами стал возможен только потому, что в 40 верстах от города уже не стоял как прежде Передовой полк "береговой сторожи".

«Лисовчики» смогли проникнуть в крепость лишь потому, что тогда смута царила не только в русском государстве, но и в умах защитников Зарайска. Подкупив «воротников», Лисовский овладел кремлем. Царь Василий Шуйский послал арзамасское и рязанское ополчения отбить город. Но военачальники слишком самонадеянно пошли напролом. По рассказу «Нового летописца», «воевода с ними бысть Захарий Ляпунов и приидоша под Зарайской город не промыслом со пьяна». На поле перед крепостью полегли сотни русских ратников, а воеводы бежали. Лисовский велел захоронить убитых русичей в общей могиле, в Черной слободе, «и сделал тут над ними для своей славы курган велик, и той курган стоит и доныне».

На следующий год Прокопий Ляпунов исправил ошибку брата, освободил Зарайск. В феврале 1610 года воеводой города был назначен князь Д. И. Пожарский. Ему досталось тяжкое бремя: Москву окружали войска Лжедмитрия II, окрестные города —одни поневоле, другие охотой — присягали ему. «Тушинского вора» поддержала Коломна, в Кашире чуть не убили воеводу Г. Ф. Ромодановского, отказавшегося поначалу целовать крест «вору». Остроги и слободы Зарайска тоже волновались мятежами, требуя сдать город Лжедмитрию.

Когда зарайцы под влиянием агитации сторонников “Тушинского вора” заколебались и готовы были принести присягу очередному “чудесно спасшемуся Дмитрию”, воевода князь Пожарский с немногими верными ему людьми затворился в кремле и приготовился к осаде. В пределах каменной крепости, в отличие от оказавшегося под контролем мятежников острога, находились значительные запасы продовольствия и оружия. Поэтому борьба с воеводой и его сторонниками представлялась достаточно трудной. В результате, по свидетельству старинных письменных памятников, произошло следующее: “Те же воры, видя свое неизможение, прислаша в город и о том винишася и целовати бъ крест на том: "хто будет на Московском государстве царь, тому и служить". И на том укрепися крестным целованием, и начаша быти в Зараском городе без сколебания и утвердшихся меж себя и на воровских людей начаша ходити...”. Под влиянием происшедшего в Зарайске жители Коломны также отступили от “Тушинского вора” и изгнали из своего города его сторонников, а за ними и другие отшатнулись от самозванца.

Вскоре Шуйский был низложен, но смута продолжалась. Даже в Семибоярщине, осуществлявшей временную власть, не было единства: одни тайно ссылались с Лже-Дмитрием II, другие предлагали русскую корону польскому королевичу Владиславу. Пожарский же продолжал доблестно служить не тем, кто метил в московские государи, а государству.

В 1611 году Зарайск подвергался опасности и со стороны казаков, которым удалось даже временно утвердиться в остроге. Однако вскоре последние были разбиты. “Придоша ж Черкасы с Михайлова нощию и взяша у Николы Зарасково острог; помощию ж и чюдесы великого чюдотворца Николы воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской выиде из города не с великими людими и черкас из острога выбиша вон и их побиша”, — сообщает старинный источник.

Казаки-черкасы, подступив к кремлю, уже предвкушали сладость окончательной победы. Помощи небольшому гарнизону кремля ждать было неоткуда. И вдруг заскрипела тяжелая башенная решетка, распахнулись ворота, но вместо ожидаемых парламентеров из крепости вырвался отряд во главе с князем и принялся с таким ожесточением громить пришельцев, что те в ужасе бежали. Современники, изумленные таким завершением, казалось бы, безнадежной для Пожарского ситуации, решили, что тут не обошлось без вмешательства святого Николы. А вскоре жители Зарайска провожали выехавшего из Никольских ворот князя в его славный путь — защищать Россию от чужеземной интервенции.

В дальнейшем, после избрания на царство Михаила Федоровича Романова, представитель Зарайска священник Дмитрий явился одним из посланников, направленных в Кострому Земским собором.

Миновала Смута. Русь еще залечивала раны, а зарайцы и арзамасцы, собрав средства, далеко не лишние в их разоренных хозяйствах, решили почтить память тех, кто пал под стенами их города. Возле кургана, насыпанного Лисовским, «по челобитью чернослободских тяглых людей Сенки Казанца с товарищи» была воздвигнута деревянная церковь Благовещения, а подле нее — скромная «колокольница на столбе, покрыта шатром». Родственники погибших стали ежегодно приезжать сюда в день роковой битвы и служить панихиды. И в XIX веке бережно хранилась память о безымянных ратниках. В 1880 году А. А. Марин, местный воинский начальник, сын литератора А. Н. Марина, воздвиг на кургане чугунный крест.

До наших дней он не сохранился, и вместо него поставили гранитный обелиск, а у подножия холма появились два памятных камня — от арзамасцев и рязанцев. И свои и приезжие приходят сюда, чтобы постоять в благоговейном молчании у печального кургана, душой уловить эхо далеких веков и ощутить кровную связь с трудной и славной историей своей земли... А каменная церковь возле кургана с великолепным барочным иконостасом, уходящим в подкупольную высь, появилась после пожара 1774 года.

А в 1669 году в зарайском селе Дединово был спущен на воду первый русский военный корабль «Орел», на мачтах которого впервые взвился бело-сине-красный флаг – российский триколор.

С завершением Смутного времени закончилась и героическая страница истории города. Старый и никому не нужный острог сгнил и осыпался, валы просели и сровнялись с землей, рвы засыпали и проложили по ним улицы. От славного прошлого остался только Кремль. Кроме стен и башен ансамбль кремля включает в себя Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы и здание присутственных мест. Кремль верно служил для обороны от набегов крымских татар и поляков вплоть до конца 17 века.

После преодоления тяжелых последствий Смуты Зарайск стал значительным торговым центром, связывавшим столицу с южными районами страны. Высокого уровня достигло и развитие различных ремесел. На местных рынках бойко шла торговля всевозможными сельскохозяйственными товарами.

На XVII—XVIII века приходится период наивысшего расцвета старинного города. В 1708 году Зарайск получил статус уезд центра Переяславль-Рязанской провинции Московской губернии.

Зарайск являлся уездным центром, довольно крупным и благоустроенным купеческим городом. Но с середины века, после того, как Зарайск оказался в стороне от нового Астраханского тракта, его экономическая жизнь начала угасать.

История должна быть живой, должна окружать нас, вплетаться в нашу повседневную жизнь. И Зарайск — одно из лучших мест, где можно ощутить давнюю историю России, просто свернув с современного оживленного шоссе. Здесь, в стороне от главных туристических объектов города, притаились две перпендикулярные друг другу улочки. Называются они "Стрелецкая" и "Пушкарская". Это остатки старинных слобод, в которых еще при Иване Грозном жили служилые государевы люди. Наш современник, исследователь-архивист Александр Григоров, занимаясь историческими документами Рязанского края, обнаружил, что жители этих зарайских улиц даже в конце XVIII века в графе "сословие" указывали, что они — стрельцы...

В 1796 году Зарайск получил статус уездного города Рязанской губернии. Годом позже был утвержден городской герб и регулярный план застройки с прямоугольной сеткой кварталов.

История спасения Зарайского кремля

В 1797 году император Павел I издал указ, по которому все старые крепости, в которых не стоят гарнизоны, можно разбирать на строительные материалы. И жители многих городов потащили в свое хозяйство кирпичи и тесаный известняк со стен кремлей времен Василия III и Ивана IV Грозного. Это безобразие прекратил только Николай I, благодаря чему мы видим сегодня хотя бы часть коломенских укреплений. А серпуховским повезло меньше. В конце XIX века остатки стен даже подреставрировали, но, когда в 1934 году в столице начали строить метрополитен, потребовались материалы, и, конечно, больше взять их было неоткуда, кроме как из остатков стен Серпуховского кремля.

А вот Зарайский кремль ждала совсем иная судьба. Мещане и купцы, населявшие этот город, посчитали, что старинная крепость гораздо дороже любых частных нужд, что кирпичики можно не выковыривать из старинной кладки, а купить. Именно так Зарайский кремль дожил до наших дней.

Но, как и любое другое творение рук человеческих, Зарайский кремль медленно разрушало время. Уже в середине XIX века кремлю потребовалась серьезная реконструкция. Ее профинансировал уроженец Зарайска, купец 1-й гильдии и почетный московский гражданин Николай Андреевич Ланин. На ремонт крепости он выделил астрономическую сумму — 50 тысяч рублей серебром. В пересчете на чистый металл Николай Ланин потратил на восстановление и материалы 9 тонн серебра!

Были полностью восстановлены начавший осыпаться белокаменный цоколь кремля, кирпичная кладка стен и зубцов, приведена в полный порядок внутренняя сторона фортификации. Над боевым ходом и башнями появились крыши.

Сегодня они покрыты тесом. Это было сделано спустя более века после ланинской реконструкции, в 80–90-е годы XX столетия. Тес был выбран потому, что изначально крыши на башнях были покрыты именно этим материалом. Но дерево недолговечно, весь этот тес уже прогнил, и сегодня крепость снова заливают дожди и талые воды. А в 1863 году, когда ее реконструировали впервые, решено было покрыть крыши железом. Может, решение и не было правильным с точки зрения историчности, но оно обеспечило сохранность всех конструкций как минимум на шестьдесят лет.

До революции Зарайск, как рязанское захолустье, служил местом ссылки «политически неблагонадежных», что, вопреки намерениям правительства, лишь способствовало росту революционных настроений среди местного населения.

После революции старинной крепости Зарайска был нанесен серьезный удар. Новая власть решила проявить заботу о народонаселении, точнее, о той его части, что звалась пролетариатом. С кремля сняли всю жесть, для того чтобы пустить ее на банные шайки. Так в 20-е годы XX века кремль вновь оказался голым и заброшенным.

В это время во всем уезде разоряются дворянские гнезда, горят усадьбы, искореняется все, что имеет отношение к старому режиму. Пролетариат и крестьянство, забыв про шайки и баню, грабит окрестные имения. Дальнейшая судьба кремля должна была бы оказаться незавидной. Но и в этот раз нашелся человек, который спас для потомков необыкновенный памятник средневекового русского военного зодчества. Им оказался Иван Петрович Перлов, уроженец села Куково, которое находится в 7 километрах от Зарайска. Сын священника, Иван Петрович окончил сначала Зарайское духовное училище, затем Рязанскую семинарию. После революции поступил в Рязанское художественное училище, а затем Зарайский уездный исполком назначает его директором местного музея. Иван Петрович начинает метаться по уезду, пытаясь спасти то, что осталось, собирает удивительную коллекцию произведений искусства и архив документов. Все, что удалось спасти, губисполком передает рязанскому музею. Иван Петрович резко возражает против этого, его арестовывают. Находят дома некоторые музейные экспонаты и дают полтора года тюрьмы. Выйдя на свободу и вернувшись в Зарайск, Перлов сразу же начинает бороться против разорения кремлевских соборов. Вот тут-то ему и припоминают его "неправильное", поповское, происхождение и предписывают покинуть город.

Но главное дело своей жизни Иван Петрович уже сделал. Его стараниями Зарайский сельскохозяйственный музей, созданный земством еще до революции, преобразован в краеведческий.

Вместе с семьёй он переехал в подмосковную Истру и поступил на службу в опытно-показательный музей. Здесь он увлечённо занялся изучением ансамбля Новоиерусалимского монастыря, местных кустарных промыслов, участвовал в художественной жизни.

В 1933 году И. П. Перлов был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму. Судя по всему, арест был вызван его сопротивлением разбазариванию ценностей, поступавших в больших количествах в истринский музей. Однако обвинение не подтвердилось, и И. П. Перлов вышел на свободу, вернулся в Зарайск и вскоре переехал в Талдом, где возглавил краеведческий музей. 29 декабря 1934 года он умер.

Ему был всего 41 год. Всю свою недолгую жизнь этот человек отдал родному краю. Искренне любящий Русь и русские древности, Иван Перлов вряд ли мог в те тяжелые годы избрать себе иную судьбу. Но дело, которому он посвятил свою жизнь, с каждым годом становится все более бесценным для отечественной культуры и истории.

Помимо музея Иван Перлов оставил потомкам небольшую брошюрку, всего в полсотни страниц. Называется она "Зарайские укрепления XVI–XVII веков". В ней Иван Петрович проливает свет на давно забытую страницу зарайской истории, объясняющую многие исторические загадки, связанные с этим замечательным городом

Последний раз жители Зарайска грудью встретили врага в начале декабря 1941 года, когда вблизи города была остановлена 2-я танковая армия из состава группы немецких армий «Центр».

В середине ноября 1941 года немецкие войска начали второе генеральное наступление на Москву, в районе Зарайска был создан Зарайский боевой участок Западного фронта. В Зарайске были сформировано народное ополчение и 58-й Зарайский истребительный батальон. Работа промышленных предприятий была реорганизована в соответствии с требованиями военного времени; так, на механическом заводе начался выпуск корпусов гранат и поршней для танковых двигателей, а прядильно-ткацкая фабрика «Красный Восток» выпускала ткань для гимнастёрок; в городе были созданы мастерские по ремонту танков. В конце ноября в Зарайский район вошли части 2-й танковой армии немецкой группы армий «Центр», наступавшие на Москву с юга. Зарайск был подвергнут бомбардировке; в городе было объявлено осадное положение, создан комитет обороны. На улицах появились баррикады

Под Зарайском развёртывалась 10 армия Западного фронта, которая 6 декабря перешла в наступление и отбросила немцев. После отступления линии фронта началось восстановление городского хозяйства; предприятия продолжили снабжать продукцией фронт — например, из ткани, выпущенной на фабрике «Красный Восток», было изготовлено 5 млн комплектов солдатского обмундирования. В годы Великой Отечественной войны на фронте погибло 5,4 тысячи зарайцев

Зарайску до сих пор каким-то чудом удается сохранять свой старинный патриархальный вид. Только свернешь с центральной площади в боковую улочку и попадаешь в атмосферу XIX столетия: старые купеческие особняки и деревянные обывательские домишки ползут вверх и вниз по пересеченной оврагами местности (отсюда еще одна из версий происхождения названия Зарайска: «заразы» — глубокие овраги).

Из-за крон деревьев виднеются древние кремлевские башни. Тропа ведет от кремля вниз, к Осетру. который задумчиво течет между зелеными берегами со склонившимися над водой ракитами. Лишь зарайская плотина постоянно шумит, пенясь белым водопадом.

«Шуми, Осетр!

Твой брег украшен

Делами славной

старины...»

Д. В. Веневитинов

Перечень ссылок:

1) https://rusmir.media/2016/02/01/zaraisk

2) https://62info.ru/history/node/361

3) Перлов И. П. Зарайские укрепления XVI—XVII вв. // Тр. / Зарайский Краевой музей. — Вып. 1. — Зарайск: Изд. Зарайского краевого музея, 1927.

Оценили 119 человек

295 кармы