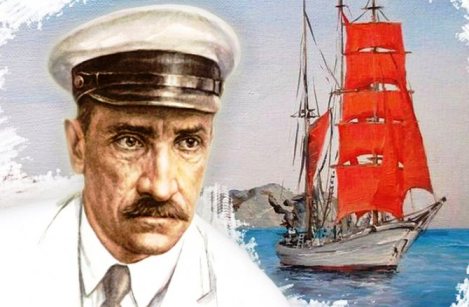

Двадцать третьего августа исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина.

Вот писатель, которого невозможно сравнить ни с кем из русской, да, пожалуй, и мировой литературы. У него нет предшественников. При его жизни некоторые придирчивые критики подозревали, что он заимствовал свои сюжеты у Гофмана, Эдгара По, Джека Лондона, еще у кого-то. Но сделали сравнительный анализ и оказалось, что если влияние и было, то поверхностное. В русской литературе у него нет предшественников. Зато влияние его серьезные филологи находят в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова и "Приглашении на казнь" Владимира Набокова.

Он - влиял. На него - нет.

Юрий Олеша назвал его писателем-"уником". "Их очень мало было на земле… Я знал его лично, провел с ним много часов. В его обществе я переживал очень сложные чувства. О чем бы мы ни говорили... я не мог расстаться с мыслью, что передо мной сидит необыкновенный человек. Человек, который умеет выдумывать. Я тоже писатель, но вот, думал я, писатель, сидящий передо мной, - писатель совсем особого рода... Грин был нелюдим. Мне кажется, это оттого, что он верил в чудеса, а люди не могли ему дать этих чудес. Но самое удивительное, он думал, что в нем самом есть что-то чудесное. Например, он не боялся собак. Там, где он жил, была дача. Зимой дачу сторожила собака. Собака была страшная, ее боялись сами хозяева. А Грин однажды открыл калитку, вошел, и собака спокойно улеглась у его ног".

До революции состоял в партии эсеров. Его готовили к покушению на государственное лицо. От убийства отказался, но при этом считал, что это террористы сделали его писателем, заставив понять, что между жизнью и смертью расстояние короче воробьиного носа. Все-таки он ненавидел царский режим и всячески сопротивлялся насилию над своей личностью в школе и армии. После революции категорически не сошелся с советской властью.

Его биограф Алексей Варламов пишет, что Грин "не принял советскую жизнь еще яростнее, чем жизнь дореволюционную: он не выступал на собраниях, не присоединялся к литературным группировкам, не подписывал коллективных писем, платформ и обращений в ЦК партии, рукописи и письма писал по дореволюционной орфографии, а дни считал по старому календарю".

«Всё, что было между нами, — ошибка. Я не могу быть вашей женой», — объявила любимая. «Тогда вам не жить!» — отчаянно вскрикнул Грин и схватил со стола браунинг. «Думаете, я вас боюсь? — насмехалась девушка. — Убить человека — это вам не бумагу марать. Тут нужны отвага и воля, а вы — ничтожество!» Отставленный жених болезненно дернул лицом и… выстрелил.

«Что это за «М-въ., А. А.?» — осаждали знакомые издателя «Биржевых ведомостей» после того, как он напечатал подписанный так рассказ в вечернем выпуске. «Ох, и сам толком не знаю, — отвечал почтенный Станислав Максимилианович Проппер. — Рассказ пришёл по почте, понравился мне, вот я и напечатал. А сегодня мне намекнули, что настоящий автор — капитан английского судна, которого этот таинственный «М-въ», служивший в матросах, убил и выкрал рукопись…» «Чепуха! — вступил в разговор писатель Куприн. — Я случайно знаком с этим человеком и читал рассказ ещё в рукописи. Его настоящая фамилия Гриневский. Он действительно был матросом, и за ним действительно числится одно злодеяние: однажды он стрелял в собственную невесту. Но убить дюжего моряка и сделать на том литературную карьеру — это для него как-то слишком. Сказать честно: человек он пустой, хоть и с явным талантом к литературе».

Грин-блин, тридцать три несчастья

В реальном училище Сашу Гриневского звали «Грин-блин, тридцать три несчастья». Его жизнь не заладилась сразу, можно сказать с рождения. Сначала у родителей семь лет не было детей, и они взяли на воспитание приютскую годовалую Наташу. Потом родился первенец, болезненный мальчик, нареченный Александром. Младенец умер, не дожив до года, как раз накануне рождения второго ребенка — тоже сына (ему-то и предстояло со временем прославиться под именем Грина). За ним последовали один за другим ещё трое младенцев.

Названный Александром в память маленького страдальца-брата, мальчик получил странное и неровное воспитание: его то безбожно баловали, то жестоко наказывали, ставили на горох и кричали: «Тебя мало убить, мерзавца!»

Отец, Степан Евзибиевич Гриневский, был человеком нервным и вспыльчивым. Ещё в юности он умудрился краем замешаться в политическое дело (что-то связанное с польским восстанием) и так плохо повёл себя в полиции, что дошло до суда, лишения прав дворянства и конфискации имения. Женился Степан Евзибиевич на вятской мещанке Анне Степановне Лепковой да и осел в Вятке, устроившись бухгалтером губернской больницы.

Анна Степановна потихоньку от мужа и знакомых пила, и за водкой бегал едва подросший Саша. Характер у матери, и без того вздорный, портился год от года. В очередном приступе мизантропии мадам Гриневская подала в земскую губернскую управу прошение о том, чтобы от неё взяли одиннадцатилетнюю Наташу для помещения другому лицу — мол, семья увеличилась и далее воспитывать сироту они не в состоянии. Наталию исключили из гимназии и отвезли в Прозоровский приют. Вечером того дня Саша слышал, как за закрытыми дверями родители страшно и зло ругаются, причем Степан Евзибиевич, кажется, плачет…

Анны Степановны не стало, когда Саше минуло тринадцать лет, и он почувствовал скорее облегчение, чем горе. Впрочем, облегчение временное, ведь отец вскоре снова женился, и отношения с мачехой у юноши сложились самые скверные. Саша дерзил, а отец безуспешно старался погасить эту вражду и в конце концов стал снимать сыну отдельную комнату.

К этому времени из реального училища юного Гриневского исключили. Он, казалось, совершенно не понимал, как следует себя вести приличному человеку. Мог, к примеру, ударить барышню. Или кинуть комком грязи в спину пожилому сторожу. Шкодил так глупо и неумело, что всякий раз попадался. В конце концов, сочинив в подражание пушкинскому «Собранию насекомых» не слишком остроумные, но весьма злые стихи об учителях («Инспектор, жирный муравей, гордится толщиной своей. Капустин, тощая козявка, засохшая былинка, травка, которую могу я смять, но не желаю рук марать» и далее в том же духе), не сумел их как следует спрятать, был изобличён и изгнан. Напрасно отец бегал унижаться к губернатору — Сашу не простили.

Юноша пытался самостоятельно зарабатывать — перепиской бухгалтерских бумаг, переплётным делом и даже клеил бумажные фонари к дню коронации Николая II. «Одно время у меня было порядочно заказов, и я мог бы зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, — вспоминал Грин. — Но, за все хватаясь, я ничего не доводил до конца. Другие мальчики делали то же самое, но у них все выходило отчётливо, дельно. У меня — никогда». Удивительно, но даже в охоте, которой Александр страстно увлекался, он не преуспел — юноше не хватало терпения ни как следует экипироваться, ни разузнать заранее, где и как следует искать настоящую дичную птицу. Оставалось стрелять по воробьям, дроздам, кукушкам да дятлам.

Летом 1896 года Степан Евзибиевич, не зная, что делать со своим непутёвым чадом, отправил его из Вятки прочь. На дорогу дал двадцать пять рублей. А потом стоял на пристани, щурился против солнца, стараясь как можно дольше не потерять из виду пароход, уносящий 16-летнего сына куда-то в неизвестность, во взрослую жизнь…

О плохом матросе и ужасающем солдате

Путь Александра лежал в Одессу. Он собирался поступить матросом на шхуну, грезил о плавании в Африку, где по пустыне бродят львы и бедуины. Все лучше, чем захолустная Вятка! Вот только с какой стати его, чахлого, сутулого, неуживчивого, ничего не знавшего о море, должны взять на корабль — об этом он как-то не задумывался. Очень скоро выяснилось, что ни одному капитану такой матрос не нужен. Двадцать пять рублей, казавшиеся малоопытному юноше астрономической суммой, быстро растаяли, оставалось одно — впасть в нищету и отчаяние. И тут ему повезло: встретил знакомого отца, занимавшего видный пост в пароходстве.

Так Саша все-таки сделался моряком — как и ожидалось, весьма плохим. Техникой мореходного дела горе-матрос интересовался мало, был невнимателен к науке вязанья узлов, ленился запоминать сигналы флагами, даже компасом и то не овладел… Он продержался на корабле несколько рейсов, из которых один — в Африку, в Александрию. Но ни львов, ни бедуинов, ни даже пустыни там не нашёл. Углубившись в город, Саша миновал несколько пыльных, раскалённых улиц и уперся в канаву с мутной водой, посидел возле неё и пошёл обратно. Очень скоро он поссорился с капитаном, был уволен, и хорошо ещё, что не высажен на берег в ближайшем порту, а доставлен в Россию в качестве пассажира третьего класса.

Вскоре Саша снова объявился у отца в Вятке. Ни денег, ни багажа при нём не было. И потянулись безнадёжные, тоскливые годы — он уходил пытать счастья то золотоискателем, то банщиком, то дровосеком, но, потерпев очередную жизненную неудачу, возвращался.

В двадцать два года Александр был взят в солдаты. Он прослужил шесть месяцев, из которых три с половиной провёл в карцере на хлебе и воде. «Хороший ты стрелок, Гриневский, — говорил ему ротный, — а плохой ты солдат». На приказ почистить фельдфебелю сапоги или не в свою очередь дневалить Александр закатывал настоящую истерику. Сослуживцы его не жаловали, особенно после одной выходки, показавшейся кощунственной: раздевшись в бане, Гриневский повесил свои кальсоны на гвоздь и громко пошутил, что это — знамя батальона.

Кончилось тем, что он сбежал. Просто отпросился в город купить кистей и красок на пять копеек (мол, хочет написать плакат с суворовскими изречениями) и больше в казарму не вернулся. Солдата из него не получилось, как до этого не получилось моряка и как вскоре не получится революционера…

Самый дурацкий побег за всю историю тюрем

Эсеры поначалу приняли беглого солдата на ура. Достали фальшивые документы, посадили «на карантин» готовиться в боевую группу. Ему дали партийную кличку Долговязый — при росте 177 сантиметров он почему-то казался всем до нелепости высоким…

Вот чего Саше совершенно не хотелось — так это участвовать в террористических актах. Во-первых, за такие дела и на виселицу недолго угодить, а во-вторых, убивать людей ему вообще было не по нутру и не по нервам. Да и не разделял он, по правде говоря, эсеровских убеждений. Зато страстно желал наконец к кому-нибудь прибиться, чтобы не ломать голову, где и как достать еды. В общем, Гриневский отпросился на пропагандистскую работу.

Вот это ему было по душе — переезжать из города в город (Симбирск, Тверь, Киев, Одесса, Севастополь), бродить по улицам, заговаривать с незнакомыми людьми, убеждая их, что жизнь кругом — помойная яма, и получать за это содержание от партии. Тридцать рублей, которых товарищам с лихвой хватало на месяц, пропагандист Долговязый за три дня спускал в кабаках, к которым быстро пристрастился. Ему сразу выдавали ещё денег.

Однажды его попросили сочинить прокламацию, и у Александра — в кои-то веки! — что-то получилось блестяще. «Это было как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь, — вспоминал он. — Я затрепетал, поняв, что писательство — то единственное, к чему, должно быть, с детства стремилось моё существо. И сразу же испугался: что я из себя представляю, чтобы сметь думать об этом? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но зерно пало в мою душу и стало расти». Вот за эти самые прокламации — яркие, доходчивые, прочувствованные — эсеры и прощали ему трусоватость, равнодушие к теории, мотовство и даже легкомысленную болтливость в кабаках. А не в меру восторженная эсерка Екатерина Александровна Бибергаль по прозвищу Киска и вовсе объявила себя невестой «этого удивительного человека, умеющего столь глубоко чувствовать народную боль». Саша был чрезвычайно польщён — девушка ему нравилась, была красива, темпераментна и с интересной судьбой: дочь народовольца, она родилась на каторге, а после и сама участвовала в покушениях на высших чиновников… Месяц после помолвки был первым по-настоящему счастливым в бедной радостями жизни Александра Гриневского…

А потом его арестовали. В севастопольской тюрьме Гриневский исступленно предавался горю, то бросаясь на пол, то расшибая голову об стену, то сотрясая решётку на окне. Несвободу он, как оказалось, физически не переносил… «Александр не может в полной мере нести ответственность за свои действия, — убеждал полицию отец, приехав из Вятки. — Психически он нездоров, это наследственное: тяжёлой неврастенией страдала и покойная мать его. Если не отпустите — умрёт!» Но послабления для сына Степан Евзибиевич не добился.

Бибергаль, впрочем, пыталась устроить жениху побег — выбила у партии тысячу рублей, подкупила тюремщика, зафрахтовала парусное судно, чтобы перевезти беглеца в Болгарию… До парусника Гриневский так и не добрался, потому что не смог быстро покинуть территорию тюрьмы, запутавшись в белье, вывешенном во дворе на просушку. «Это самый дурацкий провал побега за всю историю тюрем!» — гневались в центральном комитете.

Александр вышел на свободу только через два года (по амнистии всем политическим заключенным в октябре 1905-го), совершенно сломленным человеком. Кабаки, которые раньше влекли его по легкомыслию, теперь стали его спасением от кошмара жизни. Гриневский запил так же, как всё делал в своей жизни, — нелепо и отчаянно. А эсеры всё с меньшей охотой это оплачивали: после позорной истории с побегом отношение к нему изменилось.

А потом Долговязый совершил уже совсем непростительную ошибку: его попросили написать некролог для «Революционной России» об одном из казнённых революционеров, и он, просидев ночь, принёс весьма проникновенное творение — многие плакали, читая… Сам же Александр, видно, примеряя на себя роль профессионального литератора, весело поинтересовался: «Когда я получу гонорар?» Ему швырнули пятёрку, но с тех пор даже Бибергаль не желала его видеть и вскоре расторгла помолвку. Вот тут-то и раздался тот самый выстрел. К счастью, пуля, пробившая Екатерине Александровне грудную клетку, прошла неглубоко. Вскоре Киска выздоровела и принялась готовить покушение на великого князя Владимира Александровича, за что и угодила на каторгу. Неудачник Гриневский был арестован почти одновременно с ней — за неосторожные высказывания в кабаке…

«Тюремная невеста»

В Петербурге, где на этот раз сидел Александр, при Красном Кресте существовал негласный институт «тюремных невест» — девушки распределяли между собой заключённых, которых никто не посещал в тюрьме, и, объявив себя их невестами, носили передачи, ходили на свидания. Шефство над Гриневским взяла выпускница Бестужевских курсов, чиновничья дочь . На одном из свиданий подшефный вдруг взял и прямо на глазах у надзирателя поцеловал её, словно и вправду был Верочкиным женихом. И у 24-летней барышни, которую до тех пор целовал разве что отец, захолонуло сердце.

Теперь его было кому ждать на воле. Всё бы ничего, если б Гриневский мог спокойно переносить заключение, но он действительно не мог! Битьё головой об стену возобновилось. Ещё он писал покаянные письма правительству — увы, безуспешно. В конце концов Александра приговорили к ссылке в Тобольск, и по дороге туда он случайно сумел убежать. Чудом добрался до Вятки, кинулся за помощью к отцу. Тот сумел раздобыть документы на имя почётного гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова, незадолго до этого мирно скончавшегося. С этим паспортом беглец и объявился в Петербурге у Веры Абрамовой, которая и стала вскоре его женой.

С революцией было покончено, и Александр, наконец, занялся тем, к чему, единственному из всех сфер человеческой деятельности, имел способности. Зато какие способности! Он стал сочинять рассказы, подписываясь разными псевдонимами, главным образом «А. Грин», и их с удовольствием печатали. Каких только слухов не ходило по Петербургу о настоящем авторе! Сходились они в одном: это, безусловно, иностранец. И когда Александр открыл, наконец, свое инкогнито, ему долго не желали верить: ведь не может же быть, чтобы столь экзотические истории с убедительным морским антуражем о красивых и цельных людях со звонкими именами Астарот, Валу, Горн, Гринч выходили из-под пера уроженца Вятки, да ещё и хронического неудачника!

«Его расколотость, несовместимость двух его ликов — человека Гриневского и писателя Грина — бьёт в глаза. Эта загадка мучительна!» — жаловалась Вера. Писатель Грин покорял новые литературные вершины, завоёвывал сердца и — вполне заслуженно — требовал у издателей всё большие и большие гонорары. Человек по фамилии Гриневский тяжело и безнадёжно пил и вечно был должен в кабаке. С некоторых пор вокруг него крутились какие-то сомнительные красотки, порой выманивая не только его собственные деньги, но и скромное жалованье несчастной Веры Павловны. Жена пыталась бороться, пристроила Александра Степановича в психиатрическую больницу лечиться от алкоголизма. Но там Гриневского снова заперли в четырёх стенах, и он, ощутив первые признаки паники, сбежал.

После семи нелёгких лет супруги расстались. Единственное, что Грин взял с собой из их общей квартиры, — Верочкин портрет… Этот портрет он упрямо вешал над своим столом, женившись и во второй, и в третий раз. Он всё-таки любил её, свою «тюремную невесту». Многие потом говорили, что именно с неё он писал свою Ассоль, но это было не так…

Об Ассоль

Пять лет потом Гриневский утопал в «чёрной мерлихлюндии», между делом успел ненадолго жениться на нелюбимой красавице Марии Долидзе — белое полное лицо, надменный взгляд, любовь к дорогим мехам и привычка запирать от мужа варенье в буфете. «Не удалось ей из меня модного мужа сделать. Это дерево не для меня росло», — через два месяца заключил Александр Степанович. И тут — новая любовь! 17-летняя Мария Алонкина, румяная, сияющая, с такими глазами, будто каждую секунду ждёт радостного чуда. Она служила литературным секретарем Дома искусств — этого Ноева ковчега, приютившего в голодные послереволюционные годы бедствующих писателей, и все поголовно его обитатели были в неё влюблены.

Грину — сорок. Он морщинист, угрюм, его лицо помято, словно старый рубль; в своем чёрном сюртуке он похож на факельщика. Завхоз Дома искусств вечно скандалит с ним из-за казённой посуды, которую Александр Степанович часто бьет с похмелья. Какая уж тут Алонкина! Зато в муках неразделённой любви родились «Алые паруса». Грин, впрочем, сначала озаглавил повесть «Красные паруса» и долго не мог взять в толк, почему ему советуют заменить название на что-нибудь не столь идеологически знаковое. Революцию он, кажется, просто не заметил. И, чуть ли не единственный, продолжал писать ровно в том же стиле, как писал при царе-батюшке. Рассказывают, что перед смертью в 1932 году на вопрос священника, примирился ли он с врагами, не таит ли ненависть к большевикам, писатель ответил: «Вы думаете, что я не люблю большевиков? Я к ним совершенно равнодушен. Есть, знаете ли, в жизни пьющего человека свои преимущества…»

Сад с цветочками в душе

С Ассоль Грину ничего не светило, и, как оказалось, к счастью! Потому что весной 1921-го он встретил ещё более верную, светлую и чистую женщину. Нина — юная вдова, недавно перенесла тиф, была безмерно одинока и едва сводила концы с концами. В отличие от Алонкиной она смогла оценить его старомодную учтивость, а в отличие от Веры Абрамовой умела прощать и терпеть до бесконечности. Во-всяком случае — ему. Почему? Разгадка проста: Нина ещё девочкой зачитывалась рассказами Грина, а для женщин её типа талант — лучший афродизиак. Словом, она согласилась стать его женой, выговорив условие, что вольна уйти в любой момент. Но за отмеренные им одиннадцать лет ни разу не попыталась воспользоваться этим правом, хотя поводов Александр Степанович давал немало. Грину с ней сказочно повезло. «Ты развела в моем сердце хорошенький садик с цветочками!» — любовно признавался писатель своей третьей и главной жене.

В самом начале их брака Грин принялся писать роман «Блистающий мир» — о человеке, который умел летать. Он сам поверил в собственный вымысел и всё пытался полететь, всё напрягал разведенные в стороны руки… На полученный за роман гонорар он закатил в ресторане пир на 50 персон, на зависть всему Петрограду, питавшемуся по карточкам. Это было началом его первого страшного запоя на памяти Нины Николаевны. И понеслось! Грин пьянел мгновенно, неприлично шумел, проливал вино, хватал за платья незнакомых женщин, бранился, брыкался. Очнувшись наутро, целовал жене руки и плакал, а после снова бежал за водкой. Нина Николаевна жалела его и понимала. Ведь в её собственном роду пили и мужчины, и женщины, сама она в 10 лет напилась допьяна, и с тех пор, хоть и не притрагивалась к рюмке, чувствовала смутную тягу к вину. Как же ей было винить в чём-то мужа?

В мае 1924 года Грины продали за бесценок новенькую, богато обставленную квартиру в Ленинграде и бежали в Крым, подальше от ресторанов и богемной компании. Навестили Волошина — посоветоваться, где осесть. Окрестности Феодосии Волошин не советовал — мол, здесь людей режут на котлеты. Похоже, просто не хотел соседства с другим знаменитым литератором, дабы не поблекла слава его собственного коктебельского дома. Да и чужды были полуголой волошинской компании «мрачные Грины», даже на пляж выходившие — он в тёмном люстриновом костюме, она в юбке до земли. Грину Волошин тоже не понравился: «Ломака, толстомясый поэт с хитрыми купецкими глазами». Словом, предостережением решено было пренебречь, и супруги поселились в Феодосии. Договорённость между ними была такая: в Крыму Александр Степанович не пьет, но, когда ездит по делам в Питер или Москву, беспрепятственно там отрывается. Беда в том, что по делам приходилось ездить очень часто — издательства всё норовили надуть с гонорарами.

Нине Николаевне не оставалось ничего, кроме как сидеть дома и тревожиться: как он там? Не обобрали ли его продажные женщины, не заболел ли, не замёрз ли в сугробе, не угодил ли под автомобиль (чего сам Грин панически боялся и даже сочинил об этом рассказ «Серый автомобиль»)… В одну из таких разлук она писала мужу: «Сердце томится, так бы взяла тебя за головушку и прижала к себе и нежно погладила. Сашечка, любовь моя ненаглядная… Целую лапушки твои, головушку». Он отвечал: «Нинушке, светику, дочке моей. Всячески берегись простуды. Берегись есть против печени. Абсолютно не беспокойся. По получении денег от меня купи боты и туфли, масла, чая, сахара. Двери, окна запирай, без цепочки не открывай. Дров не носи. Живи, дорогая, береги себя и спокойно жди меня».

Шли годы, советская идеология крепла в искусстве, а Грин по-прежнему ничего не замечал. В 1929-м, в год «великого перелома», он преспокойно сочинял роман о захватывающих приключениях некоего Тиррея Давенанта, озаглавив его «Дорога в никуда». Ну как такое могли напечатать?! Власти не преследовали чудака-писателя, но, понятно, и не поддерживали. Кончилось тем, что семейное имущество пошло с молотка — из просторного дома на Галерейной улице в Феодосии пришлось перебираться подальше от моря, в Старый Крым, в нищенскую тесную мазанку со слепыми окнами. Писать Грин бросил. Главным его занятием теперь было дрессировать ястреба Гуля, купленного за рубль у мальчишки. Гуль улетал далеко, но всегда возвращался к хозяину. Он был последней привязанностью стареющего писателя. А потом попал в зубы кошки, потерял способность летать и очень скоро погиб, упав в ведро с водой. «У Гуля хватило духу утопиться, а у меня нет», — сетовал Александр Степанович. Жизнь покатилась под откос, и Грин, нарушив все договоренности, стал пить беспробудно…

На Нину Николаевну было страшно смотреть — так она иссохла и постарела от горя. Но, когда её жалели, смотрела недоумённо: «Не встреть я Сашеньку, жизнь прожила бы полусонно. Я им согрета, он мое солнце, и небо, и покой».

Дальнейшая судьба этой женщины удивительна. Летом 1932-го Грина не стало, и Нина Николаевна вскоре снова вышла замуж — за врача, который в последние годы бесплатно лечил Александра Степановича. К новому мужу она испытывала горячую благодарность, но и только… Свою же нерассуждающую горячую любовь Нина Николаевна перенесла на… Веру Павловну, первую жену Грина. Всё началось с того, что женщины списались и решили вместе сочинять мемуары о своём общем великом муже. Вот только о том, нужно ли вспоминать о пьянстве и распутстве, Нина с Верой договориться не смогли. Зато с тех пор часто виделись и постоянно писали друг другу удивительно нежные письма.

Много позже, когда Крым оккупировали немцы, Нина, как тогда говорили, изменила Родине. У неё на руках была больная мать, требовалась хорошая еда, и единственным выходом показалось идти служить. Нину поставили редактировать местную версию еженедельного нацистского бюллетеня, и она, как умела, редактировала. Накануне освобождения Крыма новые хозяева увезли её в Германию. После заключения мира Нина Николаевна оказалась в американской оккупационной зоне, она могла бы наладить новую жизнь. Но, рассудив, что и без того уже опорочила память Грина, Нина нашла в себе силы вернуться в Россию, чтобы понести наказание. Оно оказалось относительно нестрогим — 10 лет лагерей. Верная подруга Вера Павловна, как в былые времена Гриневскому, стала собирать ей тюремные передачи…

Искупив вину сполна, Нина Николаевна поехала в Старый Крым. Домик, где умирал Александр Степанович, теперь служил курятником. Она отвоевала его под музей и сама проводила там экскурсии. Имя Грина по-прежнему было для неё свято. А вот фильм «Алые паруса» вдове писателя решительно не понравился: мол, Вертинская — деревяшка, Лановой — красивенький и пустой губошлеп.

Умерла Нина в 1970 году, пережив обожаемого мужа на 38 лет. Похоронить себя завещала рядом с Александром Степановичем. Но местные власти не забыли о её сотрудничестве с немцами и отвели место на обычном кладбище. Не прошло и года, как жители Старого Крыма тайно выкопали её останки и перенесли к Грину.

Вот такая тяжелая судьба.

Но именно этот человек написал, наверное, самые волшебные книги о мечте - "Алые паруса" и "Бегущую по волнам". Создал свой особый мир, который критик Корнелий Зелинский назвал "Гринландией", и населил особыми людьми.

Которых никогда не было, но они есть и будут.

По произведениям Александра Грина снято 22 художественных фильма. Среди них: «Алые паруса» (1961), «Бегущая по волнам» (1967), «Блистающий мир»(1968), «Золотая цепь» (1986), «Господин оформитель» (1989), «Сто вёрст по реке» (1990) и другие.

Давайте посмотрим эпизод встречи Ассоль и Грея из моего любимого фильма «Алые паруса», снятом режиссёром Александром Птушко в 1961 году. В главных ролях Анастасия Вертинская и Василий Лановой.

P.S. Продолжение следует...

Оценил 51 человек

112 кармы