Вторая часть

ГЛАВА 19

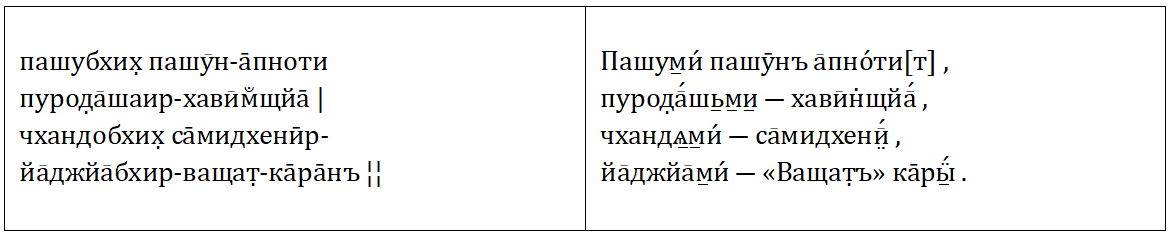

[Вāдж. 19.20]

пашубхих̣ пашӯнāпноти пурод̣āшаирхавӣм̐щйā | чхандобхих̣ сāмидхенӣрйāджйāбхирващат̣кāрāнъ 20

[Жертвуя] животными [он] животных распространяет,

[жертвуя] пирогами ― [обрядовые] литии,

[жертвуя поэтическими] метрами ― возжигающие [огонь] стихи,

[жертвуя] славлениями ― «Ващат» кличи.

◇◇◇

Этот яджус привожу ради помянутого тут одного из ключевых терминов ведизма слова ПУРОД̣ĀША, «пирог» (у английских переводчиков — «cake» или «rice-cake», «рисовый пирог»). При этом в БЯ это слово встречается всего девять раз и, можно сказать, вскользь. А вот в ЧЯ — аж ровно 130 раз, да с подробнейшим описанием, какого вида пуродаши-пироги бывают и какому божеству при каких обстоятельствах посвящаются. Впрочем, тех обстоятельств тут касаться не стану, а просто акцентирую, что ПУРОД̣АША по-русски — «пирог». Или «каравай». Тут что хочешь, то и выбирай.

Пуродашу выше я уже поминал, когда со слов Глинки ставил знак равенства между ведийским Савитаром и славянским Святовитом; вот там-то пирог этот и мелькнул. Поэтому в силу значимости и самого слова, и того, что за ним кроется, не поленюсь и повторю слова Глинки: «...По совершении жертв, вносили огромной величины круглый пирог, сделанный из пряничного теста, в коем мог поместиться человек. В сей пирог служитель световидов вошедши спрашивал народ, видит ли его? — Люди ответствовали, что нет. Тогда, обратясь к Световиду, молил его, чтобы на предбудущий год хотя несколько его увидели...».

Тут Глинкой описан обряд, творимый венедскими жрецами Святовита в г. Аркона, на о. Руян, что ныне немецкий Рюген. Тот же самый обряд творился и на Руси, причём, насколько понял те сказки, творился в каждом доме, на какой-то из праздников, типа Масленицы. Только на Руси в роли жреца выступал старший в семье мужчина, обычно дед, прятавшийся за пирогом и вопрошавший домочадцев: «Видите меня?». На что все дружно и со смехом отвечали «Нет!». А тот: «Ну, бог даст, и на будущий год не увидите!».

Или «увидите», говорили деды те? Подзабыл уже.

А ещё этот пирог-пуродаша «наследил» в нашей детской игре под названием хоровод, где есть такие слова: «Каравай-каравай, кого хочешь — выбирай!»

Смысл же обрядового пирога оказался ну очень серьёзным. По сути этот обряд (ибо приготовление пирога это обряд) символизирует собою процесс творения первочеловека Пуруши. Причём обряд тот многосоставной, начинающийся с набирания и очистки зерна (это отдельный ритуал), затем размалывания его в муку (тоже отдельный ритуал), замешивания муки и раскатывания теста (также отдельный ритуал), укладки теста на огонь (опять же отдельный ритуал) и снятия с огня (ещё один ритуал). И вот краткое описание того действа из «Шатапатхи», в переводе Романова (ШП 1.2.3.8): «Когда (зёрна) растираются, то появляются волосы. Когда вливают воду, то появляется кожа. Когда он месит (тесто), то появляется мясо. Ведь и в самом деле эта (лепешка) как бы оплотняется, и мясо как бы плотно. Когда она печётся, то появляется костяк. Ведь и в самом деле как бы твердеет она, и костяк твердый. А вот когда, собираясь снять с огня, окропляет маслом, он мозг вкладывает. Таково это совпадение (по числу), почему и называют (её) пятичастным жертвенным животным.»

Откуда и поговорка «Бог — не дурак, любит пятак!», где под «пятаком» подразумевается правильно устроенная пятисоставная жертва.

Самое же интересное в этом яджусе видится даже ни в пуродаше-пироге, но в последующих яджусах, разбирать которые смысла не вижу, но процитировать перый из них сам бог, как говорится, велел, дабы на этом примере читатель лично убедился в неоднозначности любого существительного ЯВ, включая слово «сома». Вот тот яджус, в переводе Гриффита: «21. Поджаренное зерно, кашица, ячневая мука, обжаренные зерна риса, молоко и творог — это разновидности сомы...» (21. Grain roasted, gruel, barley-meal, grains of rice roasted, milk and curd Are types of Soma...).

То есть, видим в ведийском тексте «жареное зерно», «каша», «ячменная мука», «обжаренные зёрна», «рис», «молоко» и «творог» — не верим глазам своим, поскольку всё это названия видов сомы.

Такая вот тарабарщина. Подноготная которой проста и понятна: Бый, вполне резонно полагая, что эти сакральности когда-либо могут попасть во вражеские руки, таким образом зашифровал основные обрядовые понятия, а особенно всё, что касается сомы. И правильно сделал. А то ныне ходил бы каждый как кудесник и заклятия на кметь творил. Так что лучше пусть ведической галиматьёй обзываются.

Впрочем, молоко, при творимом Быем обряде, тоже присутствовало, но местами настолько неожиданно, что и весь описанный обряд также может быть удостоен чествования словом «галиматья», поскольку сказано, что именно жрец, правильно творящий обряд, вкладывает молоко и в коров, и в прочих скотов-животных. Что довольно долго смущало мою логику. Ибо, читая пространное описание того длиннющего обряда, неоднократно возникал вопрос, зачем вкладывать то, что изначально заложено природой и присутствует само по себе? И долго не мог понять смысла того обрядового «вкладывания». Пока «Шатапатха» не растолковала, что, оказывается, не все продукты одинаково полезны, что есть молоко обычное, а есть целебное. Целебным же оно становится именно после того правильного обряда. Вот те слова (ШП 4.3.5.13): «После этого он берёт сквашенное молоко; ибо вечерний отжим {сомы} принадлежит Адитьям, а животные возникли после (по образу) Адитьев: тем самым он помещает молоко в животных, и тогда то молоко в животных становится целебным.» (Thereupon he takes sour milk; for the evening pressing belongs to the Ādityas, and cattle are after (the manner of) the Ādityas: he thereby puts milk into the cattle, and thus that milk in cattle is beneficial.)

Ибо «вначале было слово».

Вот посредством слова и Бый делает целебным то то, то сё. И не только молоко, но всё, что благословит тем или иным словом: воздух, воду, свет... Всё! И кто питался теми благословенными «продуктами», тот и имел возможность прожить заложенный природой срок в 127 лет.

Посему, когда читаем в ЯВ или комментариям к ней, как Бый помещает в некое тело ум, дыхание или ещё что (например, ШП 4.4.1.5, в переводе Эггелинга: «...так он помещает разум в тело. ...так он помещает дыхание в тело.» (...he thus puts the mind into the body. ...he thus puts the breath into the body.)), то это не значит, что это тело было мертво и что тут Бый из него творит зомби, но означает, что тем самым он исцеляет различные повреждения у того или иного животного, включая человека. Ум исцеляет при помощи одного заговора-патры, дыхание — при помощи другого, слух — при помощи четвёртого, и т.д., посредством слова того привнося в исцеляемого некую божественную составляющую, коя впоследствии и позволяет исцелённому обновлённым взглядом смотреть на мир. А обновлённым слухом слышать его. И обновлёнными мозгами осмысливать.

О чём-то подобном говорится и в этом яджусе.

◈◈◈

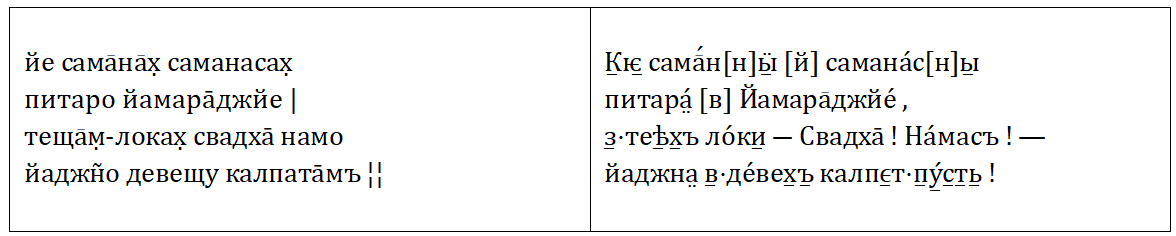

[Вāдж. 19.45]

йе самāнāх̣ саманасах̣ питаро йамарāджйе | тещāм̣локах̣ свадхā намо йаджн̃о девещу калпатāмъ 45

Какие [есть] подобные [мне] и единомыслящие [со мной]

отцы в Ямы царстве,

из их мира — Радо [им] и Поклон! —

[это] славление [затем и мира] богов пусть достигнет!

◇◇◇

Богов Бый почитает словом СВĀХĀ, составленного из СУ, «благо» (у Кочергиной: «хороший, прекрасный») и ĀХĀ, «изречение». В союзе получается «благословление». Англичане СВĀХУ переводят словом ХЭЙЛ (hail), аналогичным немецкому ХАЙЛЬ (heil) и имеющим тот же смысл, «да здравствует!». Сам же в нём вижу аналог нашего «слава!». Пробовал было вместо «славы» и иные варианты, числом с полдюжины, но у всех обнаружились изъяны, типа тут работаю, а тут не желаю. Со «славой» же вместо СВĀХĀ подобных проблем нет.

И вот как Яджнавалкья толкует смысл клича «свāхā» (ШП 9.1.1.13): «[Он делает так] с {кличем} Свāхā; [ибо] Свāхā — это пища: пищей он так удовлетворяет их {богов}.» ([He does so] with Svāhā , ― the Svāhā is food: with food he thus gratifies them.).

Вместе с кличем СВĀХĀ боги почитались задранными в гору руками и головой, да с грудью к востоку.

Предков же, обитающих в Ирии междумирья, Бый почитает поклоном (НАМАСЪ) на полуденную сторону и словом СВАДХĀ, кое, по моему уже весьма глубокому убеждению, по-старорусски звучало «РАДО!». При том что изначальный вариант «ЛАДО!» и по сию пору нет-нет да и пытается подвинуть «РАДО!» из того глубокого убеждения в не очень глубокое. Но «РАДО!» покуда держится.

В связи с чем, т.е. по причине знания разницы между почтение богов и почтением предков, долго не мог понять смысла третьей строки этого яджуса. И пока не поставил тире до и после СВĀХĀ и НАМАСЪ. И яджус прочёлся.

А вот английский переводчик до того не дотумкал. В итоге изрядно, предполагаю, помучившись в конце третьей строки поставил точку: «Их мир есть Свадхā, благоговение. Богам пусть жертва будет оплачена.» (Their world is Svadhâ, reverence. To Gods let sacrifice be paid.). Тем самым породив ещё одну ведическую галиматью. Которую, к счастью, никто кроме меня не заметил. Ибо не читали и не читают. Что не может не радовать.

Развёрнутый же смысл тут сказанного Быем следующий: «О предки мои, не только одинаковые со мной по крови, но и мыслящие одинаково со мной: коль вы ныне находитесь в царстве Ямы, то пусть это моё славление, несущееся через ваш мир, — «Радо» вам и поклон! — не застынет в мире вашем, но из него понесётся дальше, до мира богов, и там у них загремит на всю Сваргу!»

В чём усматриваю очень серьёзный подтекст. Который можно выразить следующей краткой формулой: предки → боги. Хотел было знак равенства воткнуть, но да удержался.

Теперь расшифрую собственный пространный перевод. Этот яджус непрямо говорит, что прежде чем почтить мир богов, сначала нужно почтить мир предко. После чего слава-хвала-молитва и понесётся дальше, до Самого и Его Великого Сварожья.

Откуда и стрелка та.

Хотя должны быть две: предки → боги → Бог.

Т.е. хвалить-славить-молить Бога напрямую, без поминания его внуков (предков) и детей (богов), — пустая, скорее всего, трата времени.

Но это, покуда, не аксиома.

◈◈◈

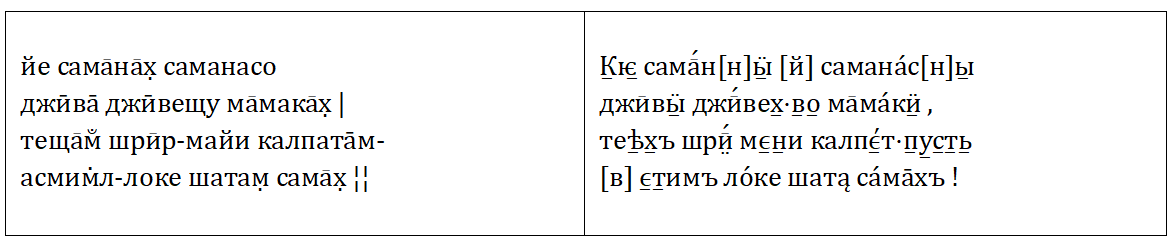

[Вāдж. 19.46]

йе самāнāх̣ саманасо джӣвā джӣвещу мāмакāх̣ | тещāм̐ шрӣрмайи калпатāмасмим̇ллоке шатам̣ самāх̣ 46

Какие [есть] равные [мне] и единодушные [со мной],

живые в [мире] живых мои [сородичи],

их слава ко мне стремится пусть

в этом мире сто лет!

◇◇◇

Перевод Гриффита: «Равный, единодушный, мой народ, все еще живущий среди тех, кто живёт: На меня будет возложена их слава через сто лет в этом нашем мире!» (Equals, unanimous, my folk yet living among those who live — On me be set their glory through a hundred years in this our world.).

Тут хотел было в знак уважения перед проф. Гриффитом, уловившим смысл второй половины этого яджуса, с бестолковки своей снять треух, но тот ещё не вернулся на штатное место. Поэтому ограничусь очередной уважухой! Без его подсказки я, наверное, вряд ли правильно сообразил бы, о чём здесь речь. И всё дело в слоговице ШРӢ, означающей, по словарю Кочергиной, что угодно, только не славу: «красота, счастье, успех, богатство, великолепие, наряд, убор» и прочие тому подобные красивости. Гриффит же перевёл ШРӢ как «слава» (glory), чем сильно смутил меня поначалу, а как разобрался с подтекстом, так и порадовал. Откуда и выходит, что подглядывать иной раз ну очень даже полезно. Здесь главное — меру знать.

Нам же это слово известно по названию острова Шри Ланка, которое расшифровываю как «прекрасная непотребная женщина». Ибо именно такой смысл для ЛАН̄КĀ — «непотребная женщина» — обнаружил у Гильфердинга. Кочергина же ЛАН̄КĀ, как вижу, не знает. Ибо её пояснение к статье с этим словом заключается во всем известной констатации: «назв. острова (совр. Шри Ланка)». И всё.

Походу, наши академики и профессора от санскритологии Гильфердинга не читают. Что, в очередной раз, не может не огорчать. Тем более, что в его труде обнаружил многие десятки слоговиц, которых нет в Словаре Кочергиной. И это не говоря о словах, на них построенных. Что уже не огорчает, а просто расстраивает. И зачастую, как следствие, вызывает бурный неиссякаемый поток язвительности в адрес отеческой академии санскритологии, или что там у российских знатоков санскрита на этом месте, из которого тут ограничусь лишь одной шпилькой, кою уже озвучивал выше и коей дальше буду шпынять: если в одночасье ликвидировать то заведение, где кучкуются те, кто именует себя ведологами, то уверяю, уважаемый читатель, мир не сотрясётся, не поломается, не рухнет; мир даже не заметит утраты того бойца. Поскольку всё самое ценное и важное отечественными санскритологами было создано ещё при царях-императорах. Включая словари, учебники и переводы. Нынешние же и предыдущие лишь правят наработанное до них. Причём зачастую убийственным для простого смертного языком. При том что, повторюсь, гимны те, как неоднократно сказано в «Ригведе», либо прекрасные, либо «самые прекрасные».

Однако увидеть ту красоту при чтении отечественных переводах ведийских текстов я не сподобился.

И всё из-за того, что коль и читают труд Гильфердинга, то либо по диагонали, либо ради критики его неточностей, которых там предостаточно. Однако, спроси любого нашего ведолога, знакомого с книгой Гильфердинга, почему там некоторые слова не имеют на конце Еров (Ъ), то, полагаю, каждый первый выпучится, мол, не заметил таких слов. А в них — соль, основной смысл книги той. Ибо ещё в середине XIX в. Гильфердин утверждал, что параллельно санскриту существовал праславянский язык. При этом хотел было добавить «на котором санскрит и возник», но решил не дразнить академических гусей того времени. При этом щедро рассыпал древнеславянские корни по всей своей работе. Без Еров на концах. Дабы читали и размыляли. Ну и правили, понятное дело. В смысле исправляли недочёты или перегибы. Ибо очень надеюсь, что хоть кто-то из ведологов уделил внимание работе Гильфердинга хотя бы как я. Хотя бы. Хоть кто-то.

Вот. Горюю прям по Александру Фёдоровичу. Особо, что мало прожил. Ну и что книгу его не читают.

Потом как-нибудь и где-нибудь ещё про труд А. Ф. Гильфердинга спою. Во всяком случае задумка есть такая. И даже кой-какие шаги в этом направлении уже сделал. Ибо не поленился и перевёл в «ворд» его труд. После чего и разбавил им Словарь Кочергиной, также переведённый в ворд. В результате получив помощника на зависть любому санскритологу. Который ныне именую «Большой Корельский словарь» (с о после К), или, по обстоятельствам, «Корела-блюз», в честь широко известного в узких санскритологических кругах XIX вв. «Большого Петербургского санскритско-русского словаря», о котором английские переводчики того времени отзывались исключительно с придыханием. И который я как ни искал, так и не нашёл. Почему и принялся за создание собственного. Да и слепил. Разбавив Словарь Кочергиной не только Гильфердингом, но и парой иных словарей. А также тысячей с хвостиком слов из «Ригведы», «Самаведы», обоих «Яджурвед» и даже кришнаистской беды под названием «Шримад Бхагаватам» (ибо периодически посматриваю и туда, где враг дышит).

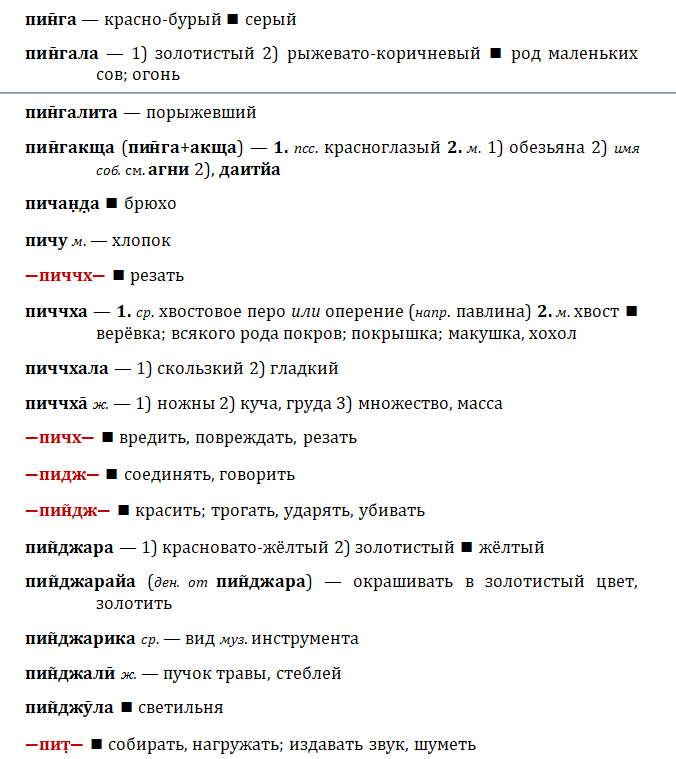

Вот скрин одной из страниц моей «Корело-грусти», где чёрными квадратиками отмечаю статьи из книги Гильфердинга. Которые, как видим, ну очень сильно разбавили, в смысле дополнили труд Кочергиной. Чьи статьи тут выделены длинным тире.

А теперь и ещё раз вернусь к этому яджусу и уважухе перед Гриффитом, увидавшем в том ШРӢ наше «слава»: «...На меня будет возложена их слава через сто лет в этом нашем мире.» (On me be set their glory through a hundred years in this our world.).

«Ого!» — сказал я тогда сам себе и Гриффиту одновременно, после многих безуспешных попыток понять те ведийские строки, — «Да ведь тут, по-ходу, Бый говорит о разгроме Ассирии его воинами!?»

◈◈◈

[Вāдж. 19.47]

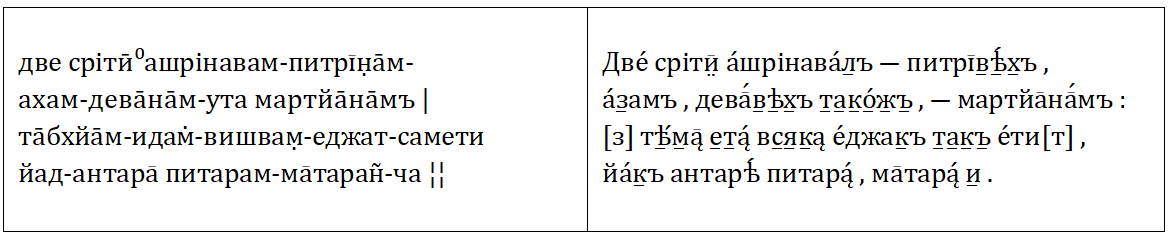

две срiтӣ⁰ашрiнавампитрɪ̄н̣āмахамдевāнāмута мартйāнāмъ | тāбхйāмидам̇вишвамеджатсамети йадантарā питараммāтаран̃ча 47

[Про] две стези для смертных я услышал,

[ведущие] к отцам [одна] , к богам [другая]:

меж них тут всяк ходящий также мечется,

как [сын] промеж отца и матери.

◇◇◇

Поэтический размер, которым записан яджус, называется трищтубх (ТРИЩТ̣УБХЪ, из ТРИ+СТУБХЪ). В нём четыре строки по 11 слогов каждая. Ударения — на 1-й, 4-й, 7-й и 10-й. Т.е. в трищтубхе ударным является каждый третий слог, начиная с первого. Откуда и ТРИ в названии. Акценты же — на 4-м и 10-м слогах. Последний, 11-й слог, — всегда безударный, почему частенько отсутствует (как в первых двух строках).

Этот яджус я перевёл влёт. А вот похваленный выше Гриффит на нём подорвался. Ниже приведу полностью тот перевод, и не с целью за глаза потыкать нуном в промашку, поскольку с уважением отношусь к его англосакской старательности, коей, очевидно, не достаёт нашим переводчикам ведийских текстов, но лишь того ради, дабы ещё раз пояснить субъективную причину его, и иже с ним англосаксов, промахов, имя которым — аналитический язык носителя.

Ибо ведийский язык — это такой же синтетический язык, как и русский. Только ещё более синтетический. Как в этом яджусе. Где всё в кучу, и кони, и люди. Почему при переводе, хочешь не хочешь, но иной раз приходится пользоваться квадратными скобками с пояснениями в оных. Лакунами, если по-умному.

Вот Гриффит, как носитель аналитического языка высшей ступени, периодически и подрывается на синтетичности Слоговицы. Особенно на её высшей ступени. Коя и нам ныне не всем по зубам.

У меня же с ней проблем обычно не возникает. Ибо вырос в среде совершенно безграмотных, с нашей точки зрения, людей, общающихся между собой на очень похожем на санскрит языке.

Старообрядцев имею виду.

Откуда и таблицы мои. Где в правых их половинах и пытаюсь придать словам ведийского языка слышанные и усвоенные с детства формы древнерусской «безграмотной» речи. Идентичной, кстати говоря, речи новгородской бересты. С которой санскритологи наши, как вижу, вообще не дружат. Почему при переводах и допускаю ляпы, аналогичные англосаксонским.

Ибо, повторюсь, современный «правильный» русский язык усилиями академиков и профессоров от филологии стремительно стремится к аналитичности.

Впрочем, не шибко горюю из-за этого. Хай себе стремится. Покуда есть «безграмотные» старообрядцы я за русский язык спокоен.

Мораль экскурса: наши переводчики должны переводить ведийские тексты без оглядки на наработки носителей аналитических языков. Тем более, без придыхания в их адрес. Ибо глубинные смыслы той же «Жереведы» тем же англичанам постичь не дано. В силу аналитичности даже ни языка, но их мышления. Однако, констатирую, отечественные переводы «Ригведы» и «Самаведы», исполненные уже в XXI в. зачастую уступают английским переводам, сделанным ещё в веке XIX. При том что наши в плане перевода того или иного слова точнее. Однако та точность убивается стремлением переводчика переводить исходя из норм современного литературного русского языка.

Такая вот печалька. Касающаяся, кстати говоря, и переводов наших летописей.

Ну да бог с ними и печалью той. Меня всё то уже мало волнует.

И вот обещанный пример клина в аналитичной англоязычной голове при работе с синтетическим текстом. Сначала глянем, как Гриффит перевёл первые две строки: «47. Я слышал упоминание о двух различных путях: пути отцов, пути богов и смертных.» (47. I have heard mention of two several pathways, way of the Fathers, way of Gods and mortals.). Интересно, самому-то Гриффиту странным не показалось, что говоря о двух путях перечисляет три: путь отцов, путь богов и [путь] смертных? Или он тут говорит, что у богов и людей единый путь? Тогда почему нет аналогичного единого пути у людей и предков?

Этот... конфликт драйверов в голове Гриффита, как и многие иные в его переводе, случился по причине той самой врождённой англосакской аналитичности, вступившей в жесточайшее противоречие с синтетичностью Быева языка. Который, подозреваю, иной раз умышленно свивает такие речевые конструкции, которые понять может только тот, кто говорит и думает подобным образом.

Дословно же в яджусе так сказано: «Про две стези слышал: до предков, я, и до богов также, для смертных». Что для носителей синтетического языка хоть и не очень лепо звучит, но смысл абсолютно ясен. Как и следующие две строки, дословно: «теми тут всякий идущий так идёт, как между отца и матери.» Тут вообще вопросов нет. У русских в частности и у славян в целом. Впрочем, чем дальше от Москвы на запад и юг, тем больше синтетические языки содержат в себе аналитичности. В результате болгарский, например, по утверждению лингвистов, наполовину синтетический, наполовину аналитический (почему болгары и мечутся испокон веку про меж нами и немцами, и конца-края тому метанию не предвидится, покуда язык в ту или иную сторону не поправят).

И вот как Гриффит перевёл последние две строки: «По этим двум дорогам каждое движущееся существо идёт, каждая вещь между Отцом и Матерью.» (On these two roads each moving creature travels, each thing between the Father and the Mother.)

Я, если честно, вообще не понял, что он тут имел в виду. Предполагаю лишь, что нечто доброе и вечное, как и положено приличному англосаксу.

Причина же подобных нелепых речевых конструкций Быя и иных авторов ведийских текстов видится в необходимости соблюдения ими определённого количества слогов стиха и, главное, их ударений. То есть, грубо говоря, в ведийской рифме. А точнее ритмике.

Я, при переводах «Самаведы» и «Ригведы», довольно долго и весьма старательно загибал пальцы, пересчитывая слога того или иного их стиха и пытаясь разобраться с «поэтическими метрами» и их названиями, и ни единожды заметил, что зафиксированные в пояснениях к гимнам РВ и в СВ названия метров нередко сбоят, противоречат требуемому для них количеству слогов. Т.е неоднократно замечено, что в том или ином стихе то на слог больше, чем указано в пояснении (АНУКРАМАНА), то на слог меньше. Даже разница в два слога встречалась. А несколько раз и в три. И очень долго не понимал причину частых несоответствий названий поэтических метров в пояснении-анукрамане с фактическим количеством слогов в стихе. Покуда не сообразил: нет никакого несоответствия. Просто звучало чуть иначе, нежели писалось. Причём звучало на языке весьма отличном от того, что ныне называется санскритом. Который А. Ф. Гильфердинг и назвал "Славянским". Протославянский имея в виду.

Наглядности ради прочитаем тут два смежных Быевых яджуса из 16-й главы БЯ, исполненных «частушечным» поэтическим метром под названием АНУЩТ̣УБХЪ (типа: «мимо тёщиного дома...), даже не пытаясь вникать в смысл стиха, но лишь старательно соблюдая его ударения при каждом нечётном слоге, начиная с первого, и пытаясь делать акцентировки на 3-х и 7-х. А как случится сбой в начала второго яджуса, то не расстраиваемся, ибо причина не в нашем неумении читать, и не в самом стихе, но в его записи.

Читаем.

йЕ аннЕщу вИвидхйАнти

пĀтрещУ пибАто джАнāнъ |

тЕщāм̣ сАхасрА-йоджАне-

Ава дхАнвāнИ танмАси [62]

йА етĀвантАш-ча бхӯйāм̐саш-ча

дИшо рУдрā вИтастхИре |

тЕщāм̣ сАхасрА-йоджАне-

Ава дхАнвāнИ танмАси [63]

Первый стих, как видим, звучит идеально, а вот первая строка второго имеет аж три лишних слога.

И никто меня не убедит, что так оно и звучало. Ибо звучало, как сказано неоднократно, «прекрасно» и «великолепно». То есть гармонично.

Что и позволяет сделать однозначный вывод: звучали ведийские гимны немного не так, как записаны.

Что за собой тянет и иные предположения и выводы.

◈◈◈

∎∎∎

ГЛАВА 20

[Вāдж. 20.11]

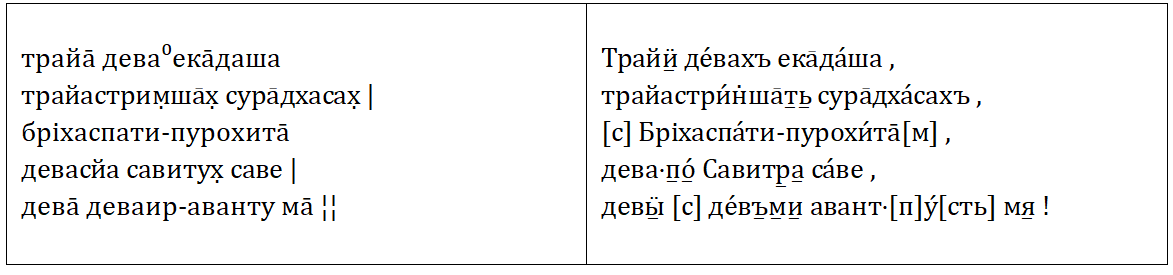

трайā дева⁰екāдаша трайастрин̇шāх̣ сурāдхасах̣ | брiхаспатипурохитā девасйа савитух̣ саве | девā деваираванту мā 11

[Коих] трижды богов одиннадцать,

[коих] три и тридцать наищедрых,

[да] с Горнебогом, [храмовым] жрецом [во главе],

по бога Святовита воле,

[те] боги [с] богами [этими] пусть помогают мне!

◇◇◇

Поэтический метр, которым исполнен этот яджус, называется ПАНКТИ, от ПАНЧА, «пять». Основа его та же, что и в метрах гаятри и анущтубх — восьмисложная строка с ударениями на каждом нечётном слоге, начиная с первого. Только в гаятри — три строки, в анущтубхе — четыре, а в панкти — пять.

А речь тут идёт о 33-х богинях-буквах ведийской азбуки.

У меня был весьма интересный и поучительный опыт знакомства сетевого читателя с этими 33-мя посредством статьи-загадки, нарезанной из более чем дюжины ведийских цитат, где те поминаются кто как, но в сумме получалось именно 33. И никто из приличного количества читателей той статьи, числом под тысячу, не сообразил связать 33 божества Веды и 33 буквы нашего алфавита. Ни единый!

Я тогда ну очень сильно расстроился. Мол, люди, ау, где ваши чуйки?

В смысле: совсем что ли обаналитичились?

Речь же и там, и тут ведётся о 33 первых буквах той самой Слоговицы, о которой уже достаточно сказал. При этом в каких-то ведийских текстах эти 33 называются богами, как здесь, в других — богинями (ДЕВӢ), в третьих — нейтральным словом божества (ДЕВАТĀ). И всё оттого что, полагаю, древние мудрецы не смогли однозначно решить возникшую перед ними проблему-задачу, мужики ли буквы или бабы. И это при том, что в ЧЯ имеется подробнейший рассказ о том, как Бог Род (Праджапати) сначала породил эти 33, потом выдал их замуж за бога Сому, и как последний из всех 33-х взял в жёны лишь одну, чьё имя на русский переводится как Венера, за что прочие 32 богини обиделись на него, да и наградили его «царской», как сказано, болезнью, в смысле венерической, сифилисом, судя по всему. Поскольку венерические болезни, все и скопом, прежде всего с этой заразой ассоциируются. В итоге те 32 тоже вышли за кого-то замуж. А за кого — непонятно. После чего и начали плодится. А так их стало сначала 99, потом 333, потом 666, а под конец 999. После чего возникла ещё одна, «силой равная прочим 999», в результате чего и возникла та самая Тысяча (САХАСРА), зубы о которую, как и мозги, повредили все без исключений ведологи за последние 250 лет. Видя в этой Тысяче всевозможное «тысячекратное богатство», но никак не Словарь слоговиц. А точнее — Слогарь.

Сами же эти 33, или, как чаще, «трижды одиннадцать» — это тупо Азбука.

С чем всех и поздравляю. Ибо одной ведийской тайной стало меньше.

Горнебог же Брихаспати, как помним из разбора 67-го яджуса 17-й главы, — это однозначно Святовит, один из ликов и славянского Триглава (Святовит-Перун-Сварог), и ведийского Тримурдхана (Брихаспати-Вишвакарман-Праджапати).

Впрочем, автор ШП видит в этих 33 именно богов (ШП 4.5.7.2), из которых: 8 — из рода Васу, 11 — из рода Рудр, 12 — из рода Адитьев, плюс небо и землю, как отдельные божества; итого — 33. Плюс 34-й — Бог Род-Праджапати.

И это его видение ни разу не отменяет моей трактовки. Просто, он так понял те трижды одиннадцать. При этом вообще не понимая ни Тысячи, ни Тысячной. Ибо последнюю, как уже говорил, ни разу не помянул.

◈◈◈

[Вāдж. 20.12]

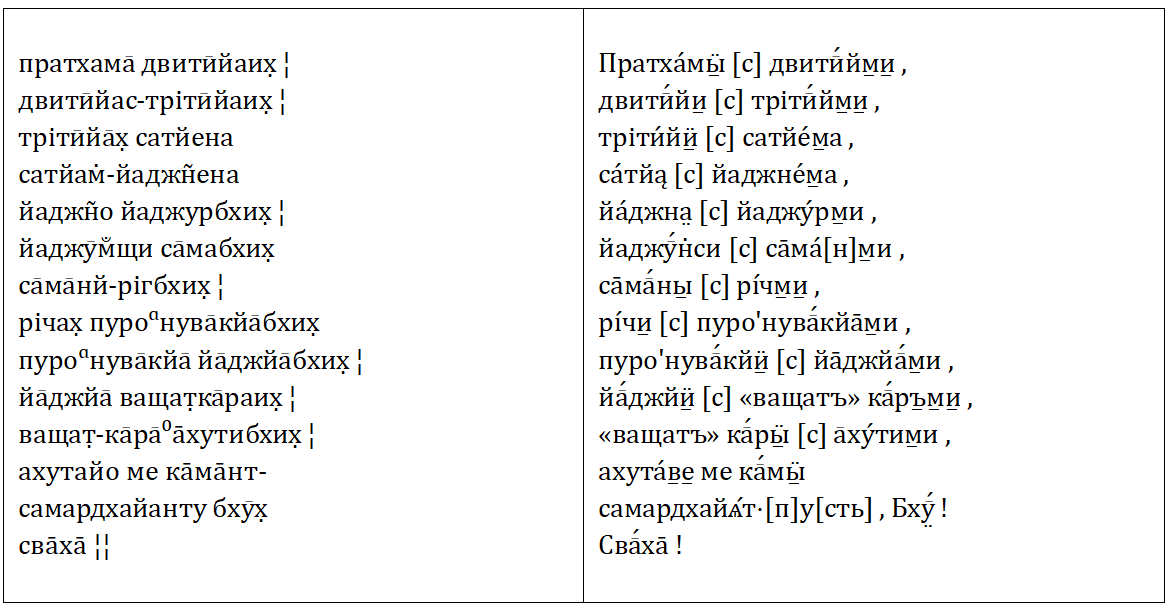

пратхамā двитӣйаирдвитӣйастрiтӣйаиртрiтӣйāх̣ сатйена сатйам̇йаджн̃ена йаджн̃о йаджурбхирйаджӯм̐щи сāмабхих̣ сāмāнйрiгбхиррiчах̣ пуроᵅнувāкйāбхих̣ пуроᵅнувāкйā йāджйāбхирйāджйā ащат̣кāраирващат̣кāрā⁰āхутибхирахутайо ме кāмāнтсамардхайанту бхӯх̣ свāхā 12

Первые со вторыми,

вторые с третьими,

третьи с истиной,

истина со славлением,

славление с яджусами («Яджурведы»),

яджусы с саманами («Самаведы»),

саманы с ричами («Ригведы»),

ричи с предисловиями и послесловиями [славлений] ,

предисловия и послесловия с требами,

требы с кличами «Ура!»,

кличи «Ура!» с литиями,

литии мои желания воплотят пусть, о Земля! Слава!

◇◇◇

Этот внешне простенький яджус, построенный на словах творительного падежа, оказался весьма сложным для разумения. По большому счёту его смысла до конца я так и не понял. Хотя бы из-за наличия тут «горизонтального волоса» (АНУЛОМА-ПРАТИЛОМА), позволяющего читать гимн как снизу вверх, так и сверху вниз, в зависимости от месяца и фазы луны. Как не понял и того, какой здесь нужен предлог при словах творительного падежа, «с» или «за». Ибо разница между нашими «с» и «за», как и между английскими «with» и «by», ну очень серьёзная: одно дело идти-делать-говорить с кем-то и совсем другое идти-делать-говорить за кем-то. При том что иной раз творительный падеж вообще не требует предлога. Плюс непонятно было, кто такие «первые», «вторые» и «третьи». Пришлось подсмотреть у Гриффита. И тот подсказал: это «боги» (Gods ). Что не противоречит контексту. При том что никаких нумерных богов в Веде я не припомню. За исключением тех самых 33 или «трижды одиннадцать» божеств, которые на самом деле есть буквы азбуки. Возможно, азбука тут и имеется в виду. В этом случае становится понятным поминание следующих за этими «богами» яджусов, саманов и ричей. Ибо где азбука, там слово. А где слово, там Веда. С её ричами, посвящёнными людям, саманами, посвящёнными богам и яджусами, посвящёнными предкам. Однако следом возникает вопрос, а что в этом случае означает пара САТЙАМЪ и ЙАДЖН̃А, «истина» и «жертва», соответственно, помещённая между азбукой и гимнами Веды. Впрочем, с яджной понятно: это «славление богов или предков». А вот какая филология может скрываться за «истиной» понимания нет.

Посему снова всмотрелся в тех «первых» (ПРАТХАМĀХЪ), «вторых» (ДВИТӢЙАХЪ), «третьих» (ТРIТӢЙĀХЪ), а третьим глазом — в «истину» (САТЙА̨), да и сообразил, что первые — это насельники первого, нижнего, точнее опорного мира — люди; вторые — это жители Ирия, междумирья, предки; а третьи — это обитатели Сварги, боги. Ибо сказано было в самом начале БЯ, где Бый только-только к исполнению обета приступал, что люди — это ложь (неправда), а боги — истина; и что он в истину переходит (БЯ 1.5): «идам-ахам-анрiтāт-сатйам-упаими», то есть: «вот я из неправды в истину перехожу».

Во, срослось!

◈◈◈

[Вāдж. 20.24]

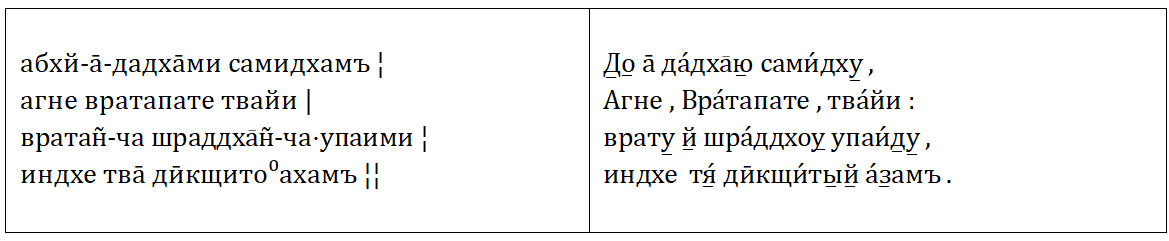

абхйāдадхāми самидхамагне вратапате твайи | вратан̃ча шраддхāн̃чопаимӣндхе твā дӣкщито⁰ахамъ 24

Вот лучину помещаю,

Знич, Обетов Бог, в тебя:

в веру и обет вступаю,

посвящённым жгу тебя я!

◇◇◇

Этими словами Бый говорит, что он, будучи царём, то есть кшатрием по рождению, перешёл в варну брахманов и стал священником (поскольку одно из значений слова БРАХМА — святость). Что не возбранялась. Даже шудра, как сказано, мог стать брахманом; было бы желание и талант.

Далее же, подозреваю, дело было так. Бый, после принятия в варну брахманов, стал верховным священником, патриархом по-нашему. Точнее был избран в верховные жрецы иными главными брахманами. И не мог не быть избран. Хотя бы потому что плотно общался с богом Ладо-Митрой, от которого много чего узнал и прочим поведал. Царскую же корону Бый передал старшему сыну. Скорее всего официально передал, через выборы на вече. Из-за чего, когда Бый уже ушёл из мира, и возник раскол между его сыновьями, после того как младший, не менее официально, получил отцову патриаршию митру, или что тогда там главные брахманы на голове носили, поскольку младший был личностью однозначно неординарной, причём с младых, как говорится, ногтей. Тут-то и возникла та же ситуация, что и при Иване Грозном, когда духовная власть в лице патриарха наехала на власть светскую в лице царя, закончившаяся, как помним, не только опалой патриарха, но и тяжелейшей русской смутой. И при сыновьях Быя случилось то же самое. Но с более тяжёлыми последствиями, кои и по сию пору расхлёбываем. Древнее и извечное противостояние между Западной и Восточной Европой имею в виду. Кое пошло именно с раскола между сыновьями Быя.

Причиной же раскола, снова предполагаю, но уже на основании одного из разобранных выше яджусов, явилось то, что младший родился уже после того, как Бый перешёл в брахманскую варну. То есть младший сын Быя родился брахманом. Тогда как старший по рождению был кшатрием. Из-за чего старший автоматом стал младше младшего. А младший старше старшего. Ибо, как сказано самим же Быем, «брахман десяти лет старше столетнего царя».

Почему младший имел самое полное право командовать старшим.

А старший имел полное право посылать младшего нафиг. Как младшего.

Тем более что Бый официально передал всё своё имущество, т.е. наследство, старшему сыну. Всё! Одарив младшего лишь некими «песнями Ангирасов». Когда тот ещё в школу ходил. Точнее, как сказано, когда был учеником и изучал Веду (БРАХМАЧАРЙА).

То есть раздел наследства Бый устроил, когда младший сын совсем ещё пацаном был.

И вот как младший Быев сын Рус сам описал, лет этак через пятьдесят, произведённый отцом раздел наследства между ним и старшим братом, Севой, говоря о себе, по тогдашней традиции, в третьем лице, «он», и, при этом, именуя себя Набханедищтха (НĀБХĀНЕДИЩТ̣ХА), а отца, Быя, — Ману. Старшего же брата по имени Рус нигде ни разу не помянул. Почему остаётся лишь предполагать, что ведийское имя старшего сына Ману-Быя было Маричи.

Итак, Рассказ Руса, в собственном подстрочном переводе (ЧЯ 3-1-9-7): «Ману между сыновьями наследство разделил. Он Набханедищтху, учившегося [ещё], имуществом не наделил. Этот пришёл [к тому]. Он спросил: «Почему меня не наделил?» «Ни [я] тебя наделяю!» ― сказал [Бый], — «Ангирасы эти в [мире] яви находятся {застряли}. Те мир Сварги (СУВАРГАṀ ЛОКАṀ) не могут распознать. Для них эту книгу прочитай! Те, в мир Сварги уходя, какой [есть] у них скот, тех тебе вручат». Этот им прочитал. Те, в мир Сварги уходя, какой у них скот был, тех ему отдали.»

Вот. Ну очень интересная история, ни то что про миску чечевицы. Разжую, как сам понял.

Начну со Словаря Кочергиной, где слово «ан̄гирасъ» так объяснено: «1) имя соб. один из семи мудрецов, которому приписывают многие гимны «Ригведы»; посредник между богами и людьми 2)* имя соб. бог Агни». И всё. А тут у нас не Ангирас, но Ангирасы. О которых ни в справочниках ничего путного не нашёл, ни сам не выискал. Зато в том же Словаре увидел кучу слов от слоговицы АН̄Г, идти, среди которых заинтересовали слова «ан̄га ср. — 1) тело 2) член, часть тела...», «ан̄гавантъ — физически полноценный», «ан̄гавидйā* ж. — хиромантия (букв. знание руки)», «ан̄гасам̣скāра м. — уход за телом; чистоплотность» и «ан̄гинъ — 1) телесный 2) воплощённый...».

Из чего возникло предположение, что ведийские Ангирасы — это воплощённые в этом мире боги. Можно даже сказать аватары. Но это определение будет неправильным в случае с Ангирасами. Поскольку аватары — это любые сущности высших сфер (красной и синей), кто спустился в наш нижний мир (белый) и обрёл тут плоть. А вот Ангирасы — это, как понял, некие древние божества, которые по какой-то причине в древние времена не смогли уйти с прочими богами во Сваргу. Точнее, уйти могли всегда, но кто-то один должен был отправить их на небеса, читая некие волшебные тексты. А сам тут остаться. Ангирасы же, как выясняется, своих не бросают. Вот и остались все тут, на земле. В ожидании, мало ли среди двуногих появится чел, способный прочитать те тексты, кои работа...ли...ют как двигатели нынешних ракет. Только ещё круче.

Вот.

Ну и дождались, в итоге, появления такого умника. Коим и был младший Быев сын Рус. Он же Набханедищтха. Он же, возможно, Бхригу. Который посредством заклятий из книги Ангирасов, которая так и называлась «Книга Ангирасов», отправил их во Сваргу. Что было встречено и принято небесами, тут к бабе Ванге можно не ходить, однозначно позитивно. И касательно прибывших, и касательно отправителя.

А так вот от Ангирасов Рус и получил власть над всеми скотами мира яви: и над четвероногими, и над двуногими. Включая власть над собственным старшим братом.

Из чего впоследствии и возник раскол между арийскими родами.

На основе «Песен Ангирасов» и возникла Русова «Веда», обретённая младшим Быевым сыном во время его полувекового «сидения» на Арарате. И затем с ним прибывшая на будущую Русь. Кою, около 622 года уже нашей эры, «взял почитать» да и зажилил то ли антский вождь, то ли готский, то ли ещё какой варяг. Свалив с ней куда-то в сторону Дуная. И где их то ли догнали, то ли встретили, причём максимально недружелюбно, легендарные костобоки, порубив всех тех то ли антов, то ли готов в хузары. На чём след Русовой Веды и теряется. Но можно предполагать, что костобоки её на том поле не бросили, а с собой унесли. И долго носили. Пока с Дуная в нынешнюю Польшу не перебрались. На самый север её. Где возле Гданьска и осели. И где поныне сидят. И кашубами называются.

Да и в те времена они не костобоками были, а КУЩОБА. В костобоков их греки превратили, из-за нелюбви к букве «щ».

Это я к тому, что надежда обретения таинственной Русовой «Веды» умрёт вместе со мной. Предполагая при этом, что её обретение случится всё же раньше моего личного ухода. Ибо слишком много шагов к тому уже сделано. Ради чего и свиваю тут буковки в слова.

Вот.

О расколе между сыновьями Быя я уже несколько раз говорил, и всё основное с ним связанное уже помянул. Почти всё. Тут добавлю лишь, что история возвышения младшего Быева сына над старшим имеет своё отражение и в «Ветхом завете», но с таким количеством фантастических «подробностей», что кажется сказкой. Имею в виду продажу Исавом Иакову первородства. Разбирать подробности той сказку тут смысла не вижу, однако сам факт наличия в ВЗ истории как младший стал старше старшего весьма примечателен. Только в ЯВ причина возвышения младшего брата над старшим — это дар Ангирасов их «Песен» младшему, а в ВЗ — обмен первородства на миску чечевицы. Почувствуйте, как говорится, две большие разницы. Плюс и ещё есть параллели. Однако разбирать их желания нет. За исключением одного: тот ветхозаветный Авраам списан с Быя. И шибко дополнен. С чем всех в очередной раз и поздравляю.

Случился же раскол между Севой и Русом, ещё раз напомню дату, в 628-м г. до н.э.

А через 52 года, в 576 г. до н.э. возникнут именно славяне, названные так богами в честь супруги Быя-Ману Славы-Иды.

А так вот и появился описанный Геродотом «самый юный народ в Европе», которых он встретил в Причерноморье и которых назвал скифами. Которые на самом деле были первыми славянами, буквально накануне, ста лет ещё не прошло, выделившимися из славящих.

Род же Севы долгое время продолжал называться «славящими», при этом делясь и делясь на всё более мелкие части, из которых наиболее известны венды и готы. А потом вообще как таковой исчез, оставив нам на память порождённую им Европу, и поныне наскрозь пропитанную былой венедской и готской лихостью с одной стороны и придурью с другой (под чем и некоторые мерзости венедские и готские имею в виду).

Славяне же, почти сразу по прибытию на Русь, тоже начали делиться. Но не своей волей, а по наущению богов. Смысл чего довольно прозрачен: после раскола между ариями боги предвидели возможный негатив от будущего обязательного контакта между потомками Севы и Руса где-либо в центральной Европе, почему и решили пожертвовать частью славян, сделав южных и западных буфером между восточными, то есть русью-русичами, и теми же вендами-готами. Плюс греки, римляне, кельты и прочие... партнёры в уме. На востоке же аналогичным буфером были сарматы, державшие фронт в извечном противостоянии между ариями и гуннами (тюрками).

И оба буфера, западный и восточный, сработали. Русь по сию пору жива и помирать не собирается.

Ныне, правда, от западного буфера практически ничего не осталось. Сербы, разве лишь. Да и тех на карте не всякий сразу найдёт. Да это уже и не важно. Ибо основную свою задачу тот буфер исполнил: Русь сохранилась и возрождается.

Братушки же нынешние в скором времени, когда прочувствуют ту вынужденную жертву их предков, получат возможность выбора: либо разделить участь вендов и готов, то есть кануть в лету, либо лихо переобуться в воздухе и вернуться в историческое славянское лоно. Поскольку они тоже, и западные, и южные, по их предкам — русичи, потомки и наследники Руса. С коего семьдесят толковников при каком-то из Птолемеев и нарисовали своего Моисея. Дополнив и разукрасив тот портрет деяниями Венда Бастарыча, который и выводил «царских» ариев из Египта. Но не в Палестину, а сначала в Карфаген, а потом и дальше. И до Ирландии с Англией до кучи, при приемниках того. О чём уже приводил цитаты из британской «Кельтики».

Неспехом же осмыслив то единовластие Быя, и духовное, и мирское, в итоге пришёл к следующемы выводу: ругать Быя по этому поводу не стоит. Похоже, он предполагал тот раздрай, но в итоге решил, что это минимальное зло. Почему и растил Руса как духовного лидера всего рода.

И дух тот Русов, а по нему и Быев, по сию пору над Россией витает.

Откуда же и название страны нашей.

И название многонационального народа.

Который всегда таковым был. С момента появления.

Ибо ангирасы те вручили Русу-Набханедищт̣хе ВЕСЬ скот, который оставили на земле. И четвероногий, и двуногий.

Почему юный Рус и имел право командовать всеми. Даже старшим братом. Ибо знание — сила!

◈◈◈

[Вāдж. 20.25]

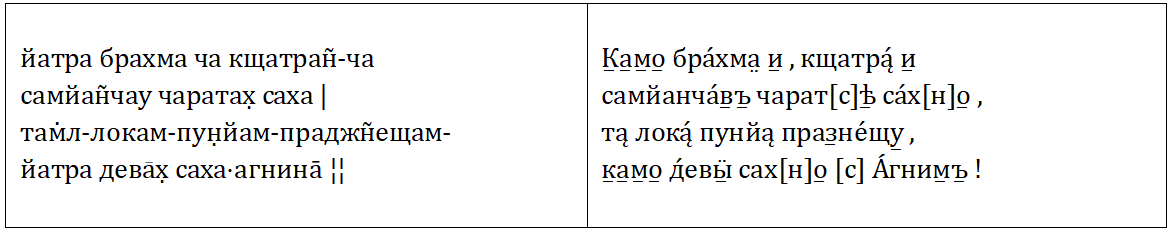

йатра брахма ча кщатран̃ча самйан̃чау чаратах̣ саха | там̇ллокампун̣йампраджн̃ещам̇йатра девāх̣ сахāгнинā 25

Где священство и дворянство

заодно идут, бок о бок,

тех мест святость да познаю,

в коих боги вместе с Зничем!

◇◇◇

Тут у меня получилось перевести этот яджус с соблюдением метрики анущтубха (частушечного размера). С небольшими при этом издержками. Типа, слово ЛОКА вместо «мир» стало «место». В чём великого греха не вижу. Поскольку именно от ЛОКА возникло «локальный», в смысле местный или местечковый. Плюс ПУН̣ЙА вместо «1. 1) чистый 2) добродетельный 3) благоприятный 4) благосклонный 5) красивый 2. ср. 1) добро, доброе дело 2) добродетель 3) благосклонность» превратил в «святость», с подсказки Гриффита, который ЛОКАМЪ ПУН̣ЙАМЪ перевёл как «святой мир» (holy world).

Следовало бы и прочим яджусам придать изначальные их метрические формы, благо талант и к этому виду творчества имеется, при том что ни поэт ни разу, но этот процесс для меня настолько длителени и утомителен, что решил не заморачиваться со стихотворностью при переводе. Тем более что в правых частях таблиц стихотворность Быевых яджусов и без моих стараний очевидна.

В самом же стихе, промеж строк его, Бый опять говорит о наличие некоего раздрая, или чего-то подобного, между духовной и светской властью арийских родов. И даже укоряет неизвестных нам лиц в том раздрае. И ставит в пример неким брахманам и кшатриям единство духовной и светской власти в мире... богов. Что ну очень интересно. Во всяком случае мне. Поскольку ни у кого из ведологов не видел хоть каких размышлений касательного варновости божественного мира.

Про варновость же социума богов, как и их противников асуров, Веда говорит неоднократно, но при этом без акцента на слове ВАРН̣А. Просто констатирует данность: среди богов есть народ-веси, по-ведийски — вайшьи, есть цари, сиречь дворяне-кшатрии, и есть жрецы разных уровней, т.е. священники-брахманы. К чему приведу цитата из Русовой «Жереведы» (ЧЯ 2-5-1): «Вишварупа же [сын] Твастеров (вишваруупо ваи твāщтрахъ) жрецом богов был (пурохито девāнāм-āсиитъ), [а] сестра [его жрецом была] у асуров (свасриийо-ᵅсурāн̣āмъ)».

Во как! Мало того, что в высших сферах есть сословия, так ещё, оказывается, богиня, могла быть брахманом! И даже верховным брахманом!

В смысле может. Как минимум у асуров.

На картинке из сети: богиня-ящерица

Впрочем проф. Кейт, английский переводчик «Чёрной Яджурведы», те слова иначе понял. Вот его перевод (ЧЯ 2.5.1): «Вищварупа, сын Тващтара, был домашним жрецом у богов, а сын сестры ― у асуров.» (Viçvarupa, son of Tvastr, was the domestic priest of the gods, and the sister’s son of the Asuras.).

Тут-то недоумение и возникает, о чьей сестре говорится? Твастера или Вишварупы? Ибо в яджусе после тех имён говорится максимально кратко: «свасрӣйо-ᵅсурāн̣āмъ».

Весьма продолжительная попытка разобраться с этим вопросом к однозначному результату, однако, не привела. В силу единичного случая использования слова СВАСРӢЙА «Чёрной Яджурведой». В прочих же книгах Веды, это слово отсутствует. Как и в «Шатапатхе». Почему вопрос тут открытый, сестра ли Вишварупы была верховным брахмвном у асуров или её сын? Плюс дочь в уме.

Для себя же решил, что здесь всё-таки сестра. Ну или сестрица. Поскольку притяжательные прилагательные, типа «сестрицын», на санскрите в корне слова должно писаться через долгий гласный вместо краткого, типа СВĀСРӢЙАХ̣, а не СВАСРӢЙАХ̣. А поскольку «долгого а» тут не видим, то значит здесь слово в именительном падеже. Т.е. сестра.

Пока так.

◈◈◈

[Вāдж. 20.26]

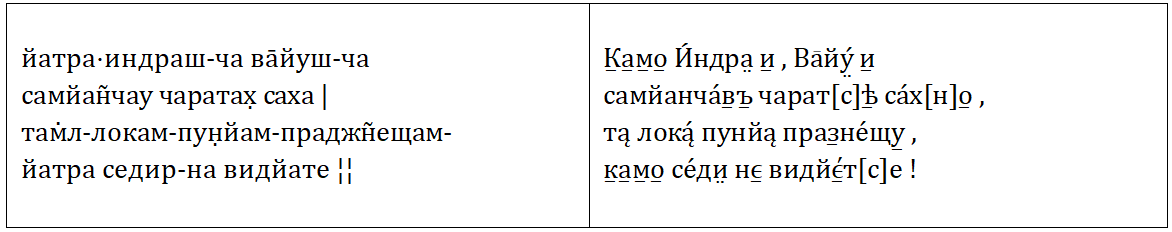

йатрендрашча вāйушча самйан̃чау чаратах̣ саха | там̇ллокампун̣йампраджн̃ещам̇йатра седирна видйате 26

Где и Даждьбог, и СтрибОг

заодно идут, бок о бок,

тех мест святость да познаю,

где недоля не ведётся!

◇◇◇

В этом яджусе имена Даждьбог (ИНДРА), кой есть солнце, и Стрибог (ВĀЙУ), кой есть ветер, — однозначно Быева аллегория, подразумевающая именно чистоту. Поскольку по ведийскому убеждению, с которым трудно спорить, солнце и ветер — это два главных очистителя. Плюс есть третий очиститель (ибо «бог любит троицу»), и тоже главный, — вода. Точнее воды (ĀПАХ), кои в Веде обязательно множественного числа и женского рода. Почему, наверное, и не помянуты тут. Хотя, скорее, из-за того не помянуты, что в рамки выбранного поэтического размера не влезли.

Смысл же яджуса таков: где чисто, там свет и святость, там нет места грязи и её производным беде, нужде и горю, там недоля не заводится. При этом под чистотой имеется в виду и телесная, и духовная.

Тут все всё точно и правильно поняли. И побежали. Кто в баню, а кто в церковь. А самые ушлые даже совместить попытались.

А предки на ближайшую речку бегали. В определённые дни. А на Ивана-Купалу (ВАРУН̣А) — обязательно. Всем миров, всей весью.

Вот.

Это я к тому, что вряд ли кто из читателей догадался, о чём тут Бый между строк говорит. А он тут таким образом, по личному убеждению, напомнил нам о сути и смысле ведийского храма. Напомнил. Поскольку до того фрагментарно, т.е. в общих чертах поведал о его устройстве. При этом запутав и заблудив тем иносказанием всех без исключений переводчиков, ибо тот рассказ переплёл с рассказом о трижды одиннадцати божествах, из которых одни, как сказал, существуют на земле, другие на небе, а третьи в воздухе. После чего и поясняет, что оберегом от повреждения одиннадцати «земных» является ямка, выкопанная собственными руками на глубину в полтора пальца, что оберегом от повреждения одиннадцати «небесных» является солнце и что оберегом от повреждения одиннадцати «воздушных» является ветер.

Вот почему ведийский храм устраивался на какой либо высоте (кстати, «Ветхий завет» многократно поминает те высоты, причём самым негативном образом). Ибо там и ветер шибче и к солнцу ближе. А коль не имелось высоты, тогда храм тот, а точнее ХРАНЪ, устраивался где-либо в уединённом месте и поблизости от какой-либо воды. Ибо вода, в смысле воды, — тоже оберег. И очень мощный.

И всё! Храм практически готов.

И никакие кирпичи нафиг не нужны! Тем более мраморные полы, разукрашенные стены, золотые крыши, витражные окна и иконостасы в несколько этажей. Даже противопоказаны. Ибо где есть пол-стены-крыша-стёкла, там ни солнца нет, ни ветра, ни воды, не земли. Там нет древних божественных оберегов! Там молитва мечется в четырёх стенах, не понимая, как ей ввысь вознестись.

Почему и не работают нынешние мольбы.

Мольбы же предков не работать не могли. Если за дело брался грамотный брахман, прошедший все положенные ступени посвящения и заключивший договор о дружбе с каким-либо богом.

Впрочем, как помним из предыдущих яджусов, с грамотными брахманами во времена Быя была проблема. По причине их отсутствия. Почему Бый и стал брахманом. Дабы восстановить древнюю истоть и по праву передать ученикам.

При этом есть основания предполагать, что предки крайне редко просили чего-либо у богов. В крайних, как говорится, ситуациях.

Да и чего просить тому, кто сызмала блюдёт чистоту духовную и телесную?

Поэтому просто славили.

Пятикратно на дню.

Каждый.

Сам по себе.

В чистом месте быстренько сварганив свой личный ХРАНЪ.

◈◈◈

[Вāдж. 20.34]

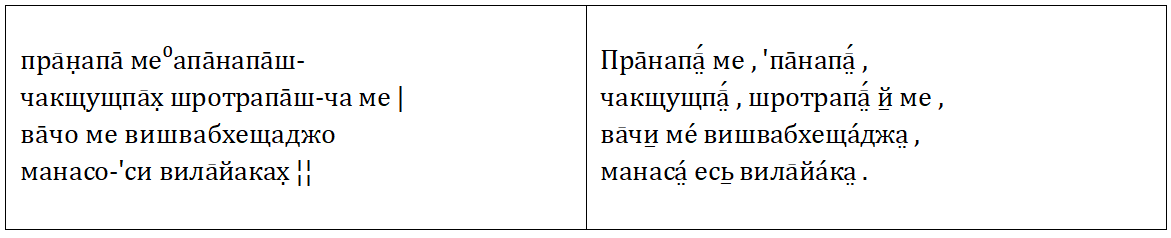

прāн̣апā ме⁰апāнапāшчакщущпāх̣ шротрапāш-ча ме | вāчо ме вишвабхещаджо манасоси вилāйаках̣ 34

Выдоха [ты] попечитель моего и вдоха попечитель,

зрения попечитель и слуха попечитель моих,

речи моей любой — целитель,

для ума ты — усмиритель.

◇◇◇

На слове ВИЛĀЙАКА уже я подорвался. Кое Гриффит перевёл как «успокоитель» (mollifier). Теперь посмеивается, поди, глядя на мои метания между слоговицами ЛА и ЛĀ, из коих первой в словаре Кочергиной не имеется, а вторая там означает «1) брать 2) предпринимать», но никак не «успокаивать» или что-либо подобное. Поэтому пошёл к Гильфердингу, глянуть, что у него на ЛА есть. И тот потешил слоговицей ЛАК, кою скромно преподнёс как «отведывать», разумея при этом, однозначно, «лакомиться». Хотел было ею воспользоваться, в виде «пища для ума», но, по размышлении, отказался. Ведь речь в яджусе идёт про охрану с попечением, но никак не о кормлении.

В итоге снова вернулся к ЛĀ из Словаря Кочергиной, вглядываясь в определения «брать» и «предпринимать». Последнее отмёл. А поразмышляв над синонимами глагола «брать» в итоге припомнил словосочетания взять под себя и взять что-либо или кого-либо в смысле «победить». В итоге размышлений пришёл к выводу, что здесь имеется в виду некий хомут для ума, некое его ограничение. Почему перевёл как «усмиритель».

Плюс есть и ещё одно разночтение с Гриффитом, который слово ВИШВАБХЕЩАДЖА перевёл в соответствии со словарём как «Всё исцеляющий» (All-healer). То есть правильно перевёл. Если придерживаться словаря. Однако по контексту это определение не прёт. Поскольку на выходе получается «[ты] речи моей — Всё исцеляющий (или Всецелитель)». Где слово единственного числа «речи» жестоко конфликтует со словом однозначно множественного числа «всё». Зато прёт, если это ВИШВАБХЕЩАДЖА разорвать на составляющие его части ВИШВА, «всё» или «все», и БХЕЩАДЖА, «лекарь, целитель». Что я тут себе и позволил.

В заключение комментария привожу небольшую выборку из «Шатапатхи» и «Чёрной Яджурведы», где их авторы поясняют, что такое «речь» (ВĀЧЪ); цифры в скобках означает количество употреблений данного слова в ШП или ЧЯ.

ВАЧЪ

вāг-вā абхрих̣ (ШП 1) — речь это лопата (для добычи благодатного огня).

вāг-вā агних̣ (ШП 1) — речь это огонь (Агни, Знич).

вāг-вā адитих̣ (ШП 1) — речь ибо Адити (мать богов и людей; Мокошь).

вāг-вā ещā нидāнена йат-сāхасрӣ тасйā етат-сахасрам̣ вāчах̣ праджāтамъ (ШП 2) — речь ибо эта, в сущности, есть Тысяча; ею та тысяча слов порождена (Имеется в виду порождение богиней речи, чьё имя Тысяча (ж.р.), тысячи (ср.р.) так называемых санскритологами «базовых корней», кои сам именую слоговицами).

вāг-вā идам̣ кармах̣ (ШП 1) — речь ибо это обряд.

вāг-вā идам̣ сарвам̣ тасмāд-āхур-индро вāг-ити (ШП 1) — речь ибо это всё (вся вселенная), поэтому сказано: «Индра — речь».

вāг-вā ийамъ (ЧЯ 1) — речь ибо Эта (Ия, Гея, земля).

вāг-ваи брахма (ШП 4) — речь ибо Брахма (Веда).

вāг-ваи грахах̣ (ШП 1) — речь ибо чаша-граха.

вāг-ваи йаджн̃ах̣ (ШП 10) — речь ибо яджна (ритуальное славление).

вāг-ваи матих̣ (ШП 1) — речь ибо [воплощённая] мысль.

вāг-ваи нāма (ШП 1) — речь ибо имя.

вāг-ваи парāчй-авйāкрiта⋅авадатъ (ЧЯ 1) — Речь ибо в древности «авьякритой» говорила (АВЙĀКРIТĀ — «нескрытая» или «неокутанная»; так назывались речь и язык до возникновения санскрита, САМ̣СКРIТА, что значит «очищенный» или «украшенный» язык; в паре АВЙĀКРIТĀ—САМ̣СКРIТА усматриваются «речь явная» и «речь навная», кои обе вместе навевают слово «чаромуть» из книг П. А. Лукашевича).

вāг-ваи праджāпатих̣ (ШП 1) — речь ибо Праджапати (Бог Род).

вāг-ваи сручъ (ШП 1) — речь ибо (ритуальная ложка) сручь.

вāг-девебхйо йаджн̃ам̣ вахати (ШП 1) — речь богам яджну-славление везёт.

вāг-ева сахасратамӣх̣ (ЧЯ 1) — речь эво Тысячная.

вāг-индра (ШП 1) — речь — Индра (Даждьбог).

вāг-индро баламъ (ШП 1) — речь — Индры сила.

вāг-йаджн̃ах̣ (ШП 5) — речь — яджна (ритуальное славление)

вāк-тредхāвихитā рiчо йаджӯм̣щи сāмāни (ШП 2) — речь — троична: ричи, яджусы, саманы.

варун̣о ваи еща дур-вāчъ (ЧЯ 1) — «варуна» же — это искажённая речь.

вишве девāх̣ ǀ сӯкта-вāчах̣ (ЧЯ) — Все-боги — прекрасно произнесённые речи.

йāватй-ева вāк-тāватӣ прiтхивӣ (ШП 1) — какова эво речь, такова земля.

йаджн̃а-мукхам̣ вāчъ (ЧЯ 1) — жертвы голова {=начало} — речь.

йаджн̃о ваи вāчъ (ШП 2) — яджна (ритуальное славление) — это речь.

йощā хи вāчъ (ШП 1) — женщина ведь речь.

манах̣ самудро вāк-тӣкщн̣а⋅абхрис-трайӣ видйā нирвапан̣амъ (ШП 1) — ум — океан; речь — острая лопата; тройное знание — россыпь [золота] (Имеется в виду, что лопатой-речью из океана-ума можно выкапывать рассыпанное там золото, т.е. содержимое трёх книг Веды).

махищӣ хи вāчъ (ШП 1) — буйволица ибо речь (буйволица — эпитет земли).

◈◈◈

[Вāдж. 20.35]

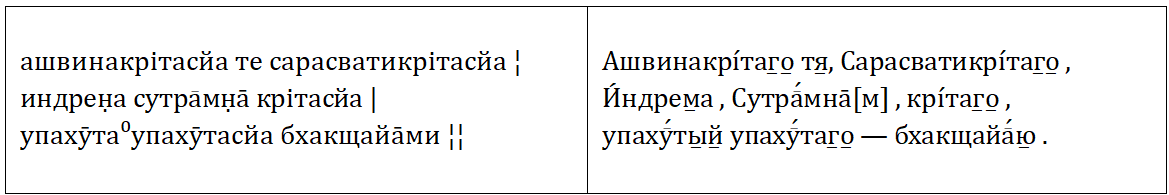

ашвинакрiтасйа те сарасватикрiтасйендрен̣а сутрāмн̣ā крiтасйа | упахӯта⁰упахӯтасйа бхакщайāми 35

Комоньшцами сотворённого тебя, Берегиней сотворённого,

Даждьбогом Спасителем сотворённого,

призывающий призываемого — потребляю!

◇◇◇

Здесь хочу обратить внимание читателя на отсутствие подлежащего в этом яджусе. Что характерно именно для синтетической речи. То есть славянской. При этом вряд ли кто из славян испытает дискомфорт от отсутствия «я» в этом тексте. Поскольку оно подразумевается глагольным окончанием -аю (ведийское -ĀМИ).

Неславяне же, т.е. немцы и разные прочие шведы, и чем дальше на запад, тем больше разные, в этих случаях при переводе вынуждены пользоваться так называемой лакуной, т.е. вставкой того или иного слова, отсутствующего в оригинальном тексте. Как тот же Гриффит, использовавший при переводе лакуну «I», «я»: «Приглашенный, я питаюсь тобой, приглашенным...» (Invited I feed upon thee invited...). При этом из-за несуразности этого текста для английской речи Гриффит при переводе был вынужден переместить последнюю строку яджуса в начало. Чего он обычно старается избегать. И перестановки слов, и, тем более, перестановки строк. Однако в силу врождённой аналитичности своего читателя просто вынужден использовать подобные подвижки.

При переводе же на русский язык в подобных подвижках нужды нет. Более того они противопоказаны.

А вот в переиначивании ведийских имён на русский язык греха не вижу. И даже напротив, считаю просто необходимым правильно перевести то или иное забытое или утраченное имя на русский.

А как получается — вопрос второй.

С женским именем Сарасвати, например, получилось не очень. Возможно даже никак не получилось. Ибо имеющиеся справочники по славянской теологии помощи в идентификации имени ведийской богини речи не оказали. В подобных случаях, однако, не расстраиваюсь, а смотрю у Кочергиной или Гильфердинга значения той или иной слоговицы, породившей неясное слово, на основе чего и строю русское имя. А так вот Сарасвати и стала у меня Берегиней. Плюс Русалка и Русалии в уме. Поскольку САРАСЪ по-ведийски — «озеро». Но это — во-вторых. А во-первых есть ведийское слово ПРАТИСАРА, означающее, по словарю Кочергиной, «амулет (повязывается вокруг шеи или руки)», которое Эггелинг переводит как «противочары» или «контр-чары» (counter-charms), тем самым ставя знак равенства между ведийским САРА (sara), английским «charm» (ЧАРМ) и русским «чары». И это английское «противо-чары» или «контр-чары» идентично русскому «оберег». Почему и в Сарасвати усматривается сначала некая непонятная Чаровница, а по размышлению и Берегиня. Плюс Русалка и Русалии в уме.

А вот почему Сарасвати-Берегиня поминается вместе с Ашвинами-Комоньшцами — вопрос не сложный. Да потому что они — это триединое божество. Вот картинка, наглядно поясняющая то неразрывное триединство.

Тут Сарасвати-Берегиня — в центре, а Ашвины-Комоньшцы — по бокам.

Правда, автор этой обережки уверенно именует Берегиню Макошью, причём через «а». И спорить с тем автором даже в мыслях не смею. Хотя бы потому, что у неё в зачётке сплошь пятёрки по этнографии. Как, впрочем, и по прочим дисциплинам. Поэтому коль сказала, что на этой обережке (обережке!) Макошь, причём, через «а», значит Сарасвати — это Макошь. А Мокошь, Берегиня и Русалка, да с Русалиями теми, — в уме.

Как и слово «обережка», кое она использовала для этого... амулета.

И вот ещё тоже самое триединое божество, но подобранное мной уже в другом месте.

Плюс, несколько слов касательно ведийского СУТРĀМАНЪ, кое позволил себе перевести как «Спаситель», хотя точнее было бы «Добрый Спаситель» или даже «Наилучший Спаситель», поскольку это слово составлено из слоговицы СУ, имеющей значение «супер-пупер», в целом, и «благо», в частности, и слоговицы ТРĀ — «I. охранять; спасать от (Род., Отл.) II. защитник». Выбирай, как говорится, не хочу! Выбор же, как видим, не велик. Пришлось кинуть монетку. И та на ребро не встала. Откуда и «спаситель».

Кстати, в «Словаре древнеславянского языка» Старчевского нашёл глагол ТРАЯТИ, означающий «1) делать твёрдым, крепким, ковать 2) укреплять 3) быть твёрдым», который ну очень близок ведийскому ТРĀ и по форме, и по содержанию. Разглядывая это ТРАЯТИ и прикидывая его к СУТРĀМАНУ вдруг припомнил Траяна из «Слова о полке Игореве», да вместе с тропой его же имени, в котором наши великие историки, к ужасу моему и позору их, видят почему-то римского императора Траяна. А должны видеть Индру-Даждьбога. Хотя бы потому что словосочетание «века Траяновы» означают время, когда Индра-Даждьбог хранил и спасал, т.е. ТРАЯЛЪ, своих внуков.

И было тех веков, повторюсь, пятнадцать, с 1128 г. до н.э., когда у ариев начался вечевой строй, и до 372 г. н.э., когда былая Русь практически погибла под ударами гуннов с одной стороны, готов с другой и антов-сарматов-языгов с третьей. Именно на рубеже IV—V вв. н.э. Русь, которая тогда так ещё не называлась, но при этом уже была, утратила Прибалтику с Приладожьем, Причерноморье с Предкавказьем и Поволжье с Заволжьем, сумев удержать за собой лишь земли вятичей по Оке-реке и север центральной России. Почему вызывающие разночтение слова «Слова...» «На седьмом веце Трояни...» нужно понимать исключительно как «На седьмом веке по окончании Траяновых веков». А отсчитывать их от 372 г. н.э.

Снятие же Даждьбогом охранной и спасительной функции с русов тех, которые тогда тоже так не назывались, но при этом уже были, связывается с утратой последними веча, на котором до гуннского нашествия избирали царя из многих князей. Впрочем, гунны в той трагедии были лишь фоном. Поскольку основной причиной утратой веча стали готы, распявшие, в смысле убившие, большинство восточно-славянских князей, в результате чего избирать стало просто не из кого. Из-за чего и начался раздрай и обособление с удельностью. А как следствие — передача власти по наследству победителями в той усобице. Откуда и конец веков Траяновых.

То есть монархия в её европейском виде для России — однозначно беда. Наш царь должен всенародно избираться. На семилетний срок. Такова древняя установка. Тогда и Траян на тропу свою вернётся.

◈◈◈

∎∎∎

Оценили 3 человека

7 кармы