Окружение, плен, голод, тяжелые бои, паника, смерти, страхи, подвиги и предательства, надежды и преодоления… А мы много знаем, через что прошли наши деды и отцы в ту страшную войну?! Что испытали,… кого потеряли? За что боролись? В чем обрели себя? В книжках-то читали, а вот про своих близких много ли знаем?

Наш бессмертный полк

В одну из волн ковида, когда вся страна вынужденно сидела на карантинном приколе по своим квартирам, я попросила всех своих друзей (от Чернигова до Казани, и от Питера до Крыма) прислать мне все, что они помнят и знают о своих дедах, отцах и близких родственниках – участниках ВОВ. Картина получилась не очень многословная, но впечатляющая по своим масштабам участия в войне. Читала эти малюсенькие заметки с комом в горле… Какие разные судьбы!

Семьи Попроцких и Колесник: «Папа – Михаил Колесник - был призван на срочную службу в армию в 1941 году и с началом войны практически сразу попал в окружение: говорил, что они месяц бродили в Белорусских лесах, ели ягоды, а 28 июля под Барановичами нарвались на немецкий мотоциклетный десант. Попали в плен. В 19 лет он стал узником концлагеря Маутхаузен (г.Линц, Австрия). Был «освобожден американцами» в 1945 году: немцы их вывели колонной на мост и собирались его взорвать, но потом охрана, посовещавшись, их отпустила. Колонна прошла какое-то время по дороге, и им навстречу выехал танк с американскими звездами… у узников началась истерика: кто-то смеялся, кто-то гусеницы танка целовал, кто-то рыдал… Поначалу подумали, что танк русский.

Вернулся домой, прошел проверку «СМЕРШ», и еще год дослужил в Советской армии. Против него не было никаких репрессий.

Дедушка по папиной линии тоже воевал с 1941, был сапером. Вернулся, слава богу, живым.

Маминым братьям – Владимиру, Виктору и Петру Попроцким - в начале войны было по 25-35 лет: один был танкистом, и горел в танке; второй возил снаряды на полуторке на передовую; третий брат был машинистом поезда, и гонял составы из Хабаровска в Европейскую часть страны; муж маминой сестры (он с Западной Украины) был политруком. На фронте в окопах заболел туберкулезом. Умер уже после войны в возрасте 46 лет».

Семьи Потаповых, Терещенко и Кацай: «Мамин отец – Григорий Потапов - до войны был классным портным, его даже вызывали в Архангельск или Мурманск (точно не помню) шить для высшего военного руководства. Но с бабушкой они тогда уже были разведены. Был призван из Вологодской области не с первых дней войны. По пути на фронт их поезд разбомбили. Призванные, кто остался в живых, разбежались. Его второй жене сообщили, что он пропал без вести. Всех разбежавшихся судили.

Мамин отчим – Федор Никифорович Терещенко - воевал еще в гражданскую войну с мая 1918 года в партизанском отряде под командованием легендарного Николая Щорса. Под г.Клинцы получил два тяжелейших ранения в голову. На ВОВ был призван Городнянским РВК Черниговской области в июле 1941 г. и воевал в 835 СП 237СД и 2-й эшелон штаба 6-й Армии. В боях за деревню Протопоповку опять был тяжело ранен осколком мины. Выжил. Крепкое и стойкое было его поколение!! После войны прожил долгую жизнь и умер в 91 год. Пожил бы и еще, если бы у нас, на Украине, не начали восхвалять Петлюру, Махно и прочих ублюдков. Вот этого он пережить уже не смог!

Отца – Кацай Григория Евтихиевича - призывали из Челябинска в 1942 году. Студентам-медикам давали отсрочку, чтобы закончили институт, и сразу распределяли по фронтам. Он попал на Северный флот в отряд десантных катеров на острове Рыбачий. Награжден медалями "За оборону Заполярья" и "За победу над Германией", орденом "Красной звезды"».

Семьи Матвеевских и Галкиных: «Мой дедушка по маминой линии – Матвеевский Феофан Порфирьевич – родился в Запорожье. До революции еще закончил гимназию, и Киевский императорский университет, медицинский факультет. Затем прошел переподготовку в Военно-медицинской академии в Ленинграде. На момент начала войны ему было уже 50 лет. Служил начальником санитарной службы 26-й резервной стрелковой бригады Закавказского фронта. В конце декабря 1943 года был откомандирован в Новосибирск на должность начальника поликлиники. А после окончания войны стал начальником Центрального военного санатория в Феодосии. Награжден орденом «Красной звезды» и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Мамин брат – Сергей Матвеевский - окончил Ленинградский электротехнический институт связи и служил в РККА (ВМФ) с 1940 года. Участник войны – «инженер-капитан», в конце службы после войны - полковник. Награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук. Уже после войны награжден орденами «Ленина» и «Трудового Красного знамени».

Мой папа – Галкин Георгий Иванович - в 17 лет был призван в ВМФ, и в 1943-1944 служил старшиной I статьи на крейсере «Молотов», краснофлотец. Был ветераном боевых действий».

Семья Рязановых и Стасенко: «Наша семья – из Донских (Ростовских) казаков. Отец – Георгий Александрович Рязанов - рано остался сиротой и не любил вспоминать о своем детстве. Оно было разное. Он убежал из дома от голода, прибился к каким-то частям в Ростовской области. Дома остались братья и сестры - уже опухшие от голода были. Младшего братишку еле-еле успели из петли вытащить… Войну начал в 14 лет юнгой на Балтийском флоте, и потом всю жизнь был связан с ВМФ. В 1945 году попал на Западную Украину. Там ему предстояло зачищать территорию от бандеровцев - карателей ОУН УПА. Был «чекистом» (не знаю точно, но скорее всего это был СМЕРШ), поэтому ни детям, ни внукам никогда ничего не рассказывал про свою службу. Единственно, что говорил: «…страшная была служба, когда просыпаешься и кого-то из друзей находишь с перерезанным горлом…». После войны с радостью остался служить в армии, сумел со своими 4 классами получить высшее юридическое образование. На работе не очень поощряли учебу, поэтому скрывал - в институте учился тайно. Договорился, что будет летом во время отпуска сдавать экзамены сразу за весь курс – как фронтовику пошли навстречу. Учился бы и дальше, да уже двое детей было. Красивый был человек во всех отношениях. Надежный. Он всегда в нашей памяти. Мы им гордимся!

А мамин папа – Стасенко Николай Григорьевич – прошел обе войны, и гражданскую и Отечественную. До Берлина немножко не дошел – после ранений и контузии отправили домой».

Семьи Поповых и Зайцевых: «Мой дед, Попов Павел Яковлевич, был призван на военную службу в Виннице еще в 1939 году, когда ему был 31 год. Работал в комитете радиовещания Винницкой области. На военную подготовку его отправили в Тернополь, а затем в Киев. Когда война началась, он уже был в звании лейтенанта действующей армии Южного Фронта. Немцы так стремительно наступали, что их батальон попал в окружение, из которого они выбирались 8 месяцев с боями, ранеными, без продовольствия. Страшное время, о котором дед не любил говорить. После тщательной проверки "СМЕРШ" каждого из оставшихся в живых бойцов его вновь отправили на фронт.

Воевал в Сталинграде в составе 62-й армии (командующий – В.Чуйков). По рассказам мамы, в интендантскую службу его направили после тяжелого ранения под Сталинградом, откуда он попал на лечение в Астраханский госпиталь, где восстанавливался почти полгода. В 43 году в период ожесточенных боев 62 Армии за Сталинград, деда наградили орденом «Красная звезда» за обеспечение бойцов боеприпасами, горючим, продовольствием. А в конце декабря 1943 года в очень трудных условиях, в ночное время, что особо затрудняло работу, приходилось отправлять грузы 2-й гвардейской Армии при ее продвижении на Ростов. Уже будучи майором инт/с, и старшим помощником начальника 2-го отдела Штаба Управления Тыла 4-го Украинского фронта, дед участвовал в Карпатской операции: доставлял боеприпасы, ГСМ и продовольствие полкам и бригадам.

Из найденных в архиве Военного Храма в Кубинке документов я узнала, что дедушка Паша был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой отечественной войне», орденами «Отечественной войны 2 степени», «Отечественной войны 1 степени», и даже Чехословацким военным Крестом за освобождение Чехословакии. Дослужился до звания подполковника и демобилизовался в 1957 году. Знаю еще, что его младший брат Савелий, был зам.командира по политчасти 1137 СП 339-й Ростовской Стрелковой Дивизии, участвовал в ВОВ с июня 1941 года на Южном и Северном Кавказском Фронтах.

Дед по отцу – Зайцев Емельян Федорович - служил в Красной армии с 1932 года. Участвовал в финской компании, за что в 1940 получил медаль «За боевые заслуги». В 1941 году воевал на Ленинградском фронте в составе 147 СП 43 СД в должности пом.начальника штаба, и получил там тяжелое ранение. С детства помню отверстие у него в спине и почему-то хотелось вставить туда пальчик… Затем его направили зам.командира батальона по строительной части 46 уч.стрелкового полка 48 УСД Уральского Военного округа. Закончил войну в звании капитана. Получил награды: медаль за «Оборону Ленинграда», «За победу над Германией», орден «Красной звезды» и орден «Красного знамени»».

Семьи Родионовых и Трапезниковых: «Дед – Родионов Дмитрий - был военным строителем, служил в Комсомольске-на-Амуре. Призвали его в первый же день войны 22.06.1941, за месяц до рождения моей мамы. До 1943 года их часть стояла на Дальнем Востоке против японцев, пока их не перебросили на западный фронт. В 1945 году их вернули обратно на войну с Японией. Тогда он был начальником БАО (батальон аэродромного обслуживания) и демобилизовался только в 1946 году.

Как-то в разговоре бабушка начала перечислять наших близких родственников, погибших на войне. Семьи в Нижегородской области были тогда большие: у бабушки - семь братьев и сестер, и у дедушки – десятеро, плюс еще двоюродные. Всего она насчитала 17 человек (!!!), не вернувшихся с войны (из них – 3 женщины). Перечислила кто и где погиб, или откуда было последнее письмо. Мне запомнилось только, что это была вся география СССР от севера до юга. Больше всего погибло в Белоруссии и на Украине.

Дед по папе сам не воевал, но родственников по его линии из семьи Трапезниковых (Мари Эл) тоже много погибло…. Правда, я там почти никого не знаю. Помню только одного, который был в плену, и вернулся оттуда. Об этом факте я узнал уже в зрелом возрасте, после его смерти. По этой линии внутри семьи сложные отношения были: дед был раскулачен, а раскулачиванием в деревне руководил его родной брат (!)… вот такие отголоски еще гражданской войны. Об этом я тоже узнал только в 90-е годы, когда уже давно из участников событий никого в живых не было…».

Семьи Назаровых и Кодэлльо: «Папа в момент начала войны учился в Ашхабадском медицинском институте, в Туркменистане. Со второго курса его призвали в армию и отправили в Серпухов – там он служил механиком на аэродроме, отправлял самолеты в бой. Прослужил 2 года, а когда фронт откатился, вернулся в Ашхабад доучиваться в свой институт. Они с мамой там и познакомились. При его жизни он не числился участником войны – в боях же сам не участвовал…

Папины три старших брата: Павел, Глеб и Костя Назаровы, прошли всю войну, награждены были орденами и медалями, и вернулись живыми. Повезло! Где воевали не знаю… - наверно, и мама теперь не вспомнит. А деды не воевали по возрасту, да и жили далеко от фронта…

Мамин старший брат – Саша Кодэлльо был призван из Мары (Туркменистан) и всю войну прослужил артиллеристом. Дошел до Австрии. Говорил, что артиллерия била издалека, поэтому и жив остался.

Мой свекор – Шелепо Иван Денисович - в 1942 году покидал Керчь на плоту, эвакуация такая была. А потом все же их отряд попал в плен в районе Абрау-Дюрсо. Их всех угнали на работы в Германию. Еще под Керчью был сильно ранен…, при мне периодически осколки выходили из тела – ходил в поликлинику удалять».

Семьи Гариповых и Гареевых: «Мой дед – Шаркизян Гарипов - был призван из деревни Атня (Татарстан) в первые же дни войны. В тылу осталась жена с 5-ю детьми. В 1944 году был серьезно ранен в ногу и комиссован.

Второй дед – Нурлыгаян Гареев - с войны не вернулся. Подробнее спросить уже некого… Просто помним о них, и гордимся дедами!!!»

Мой свекор в 16 лет в 1945 году после окончания школы юнг Северного флота на Соловках участвовал в морских операциях недалеко от Архангельска, а его брат, призванный из Вельского РВК, погиб на Украине в районе Славянска.

И еще, и еще, и еще… В общем, весь народ участвовал в той поистине Великой Отечественной Войне, и принес огромное количество жертв, защищая страну от европейского «культурного и цивилизованного» нацизма!!! А бессмертный полк до той поры будет бессмертным, пока следующие поколения будут помнить подвиги предыдущих.

+++

Мой дедушка по маминой линии прошел всю войну от Сталинграда до Берлина и остался жив! Если бы я была парнем, конечно, я бы день и ночь расспрашивала его о прошедшей войне. Но меня эта тема тогда по молодости вообще не интересовала. А когда заинтересовала, то расспрашивать было уже некого…. Кое-что помнила бабушка, кое-что - мама. Остальное – в интернете и в архивах. Насобирала по крупицам.

Как же я жалею, что при его жизни не интересовалась теми событиями! Правда, не уверена, что он бы рассказал мне много подробностей - он не был многословным, больше молчал…. С одной стороны был очень скромным, а с другой - слишком много увидел там такого, о чем не хотелось не только говорить, но и вспоминать! Познал цену людям, особенно по роду его службы! На фронте ведь приходилось иметь дело не только с подвигом, но и с грязью, и с предательством. И этого добра было немало.

До 1939 года дед работал на Балтийском заводе слесарем, был редактором заводской многотиражки. А на завод его привел старший брат, который после участия в ПМВ, сам в 20-е годы обосновался в Питере и забрал из глухой нищей Воронежской деревни младшего брата-подростка. В 30-е годы дядя Леша (брат деда) уже был величиной на заводе – начальником корпусного цеха Балтийского завода. Для характеристики: корпусной цех, самый большой цех судостроительного завода, это сам по себе «завод в заводе»!

Из истории мы знаем, что 30-е годы в нашей стране – это годы ускоренной индустриализации, начало первых пятилеток. Америка же, Англия и Европа находились в этот период в жесточайшем послевоенном кризисе после ПМВ – там была т.н. «Великая депрессия» и даже голод. Около 2-х лет дядя Леша вместе с неким адмиралом флота (фамилия маме неизвестна, дядя Леша ее никогда не называл) провел в командировке в Англии, Германии, Италии, Франции и США, отбирая станки и оборудование для технического перевооружения Балтийского завода на разорившихся, или практически предбанкротных, предприятиях. Два ордена Ленина за успешное решение поставленной задачи!!! У моего деда за этот период – орден трудового Красного Знамени.

Как рассказывала бабушка, в 1939 году, после объявленного нового призыва в очищаемые после «большого террора» «ежовщины» органы безопасности, он был рекомендован Балтийским заводом для учебы в школе НКВД, и уехал в Москву на специальные двухгодичные курсы. 22 июня 1941 г, не заезжая домой в Ленинград, был направлен в подразделение Особого отдела Ярославского вокзала. На этом вокзале формировались, и уходили на восток эшелоны эвакуируемых промышленных предприятий. Работал сутками без отдыха, там же и спал урывками.

Справка (из https://cont.ws/@sensei/250237... «Советский Союз к июню 1942 года уже не просто закончил невероятную по меркам истории переброску промышленности на восток, но и развернул её, и в несколько раз нарастил производство боеприпасов, техники, вооружения. В 1942 году СССР произвёл оружия больше, чем Германия и вся работавшая на неё Европа: самолётов в 1,9 раза, танков – в 3,9 раза, орудий – в 3,1 раза, миномётов – в 23,5 раза, винтовок и карабинов – в 3 раза, автоматов – в 6,5 раза, пулемётов – в 3 раза. Превосходство Германии в вооружении в конце 1942 года было ликвидировано. Это подвиг советского народа и лично Сталина, руководившего всеми процессами снабжения фронта».

Там же в комментах - Медвежуть: «В 1941-42 переброской, развертыванием и производством занимались профессионалы, а не БЛТ-манахеры. И у этих профессионалов именно в нашей стране находилось всё, что для них дорого, а не на Западе, и работали они самоотверженно, потому как знали, что другой страны у них нет… Потому, что эти профессионалы понимали всю ответственность за свою работу. И последствия за безалаберность. Ну и не менее главное в том, что у руля промышленности и армии тоже стояли профессионалы, а не "корефаны", булгахтеры, или сынки, и прочая родня»...

И я с ним согласна! Большинство офицеров обладают качествами концентрироваться на выполнение поставленной задачи, и организаторскими способностями. Иначе на войне не выжить. Специфика личности (психотипа). Именно таким людям в хаосе обстоятельств и под давлением форс-мажора и стресса удавалось организовать людские и логистические транспортные потоки, придать им осмысленность, синхронизировать и направить на достижение общей цели!

Однако не все «в одином порыве» отдавали себя стране! Один эпизод того периода мне рассказала мама, со слов деда: кроме технического оборудования военных заводов, их персонала (инженеров и рабочих) и документации, с Ярославского вокзала шла эвакуация Большого театра СССР. Я не знаю тогдашней должности дедушки, но судя по выполняемым функциям, именно он определял приоритеты отправки. Так вот, среди толчеи и давки, постоянного потока огромной массы людей, криков и плача расстающихся, особо выделялся один «длиннохвостый павиан». Он сидел на перроне на куче своего барахла («корзина, картина, картонка и маленькая собачонка»), и каждые пять минут капризно требовал от деда срочно выделить ему персональное купе в вагоне для эвакуации. Задергал совсем!! Истерично бил себя в грудь и заявлял, что «это именно он – достояние нации», народный артист СССР, и вообще его жизнь ценнее каких-то там станков. Это был - тенор Козловский… Может быть кто-то еще помнит такого из ныне живущих? Тенор был выдающийся, но как человек – полное дерьмо. Дед терпеть его не мог всю оставшуюся жизнь, считал просто мразью, и никогда не слушал его концертов, в отличие от тенора Лемешева! … Ничего не напоминает из сегодняшних павлинов и павлиних, «кормивших весь СССР» своими песенками и «сильно страдавших от кровавого Мордора»? - тьфу на них три раза!

Эвакуация вообще была очень масштабная из всей западной европейской части страны. Но моя бабушка по папиной линии вынуждена была остаться в Ленинграде, и проработала там всю блокаду на ткацкой фабрике имени Тельмана. Своих малолетних сыновей - моего папу и его младшего брата - поместила в интернат, который был эвакуирован из Ленинграда летом 1941 года. В том же эшелоне, что и папа, находились и моя мама со своим младшим братом. В качестве «смотрящего» за многочисленными разновозрастными детьми, и одновременно, одним из воспитателей, была моя бабушка Дуся. Эшелон вез детей в Сибирь, в село Годопутово. Папа потом в шутку называл это село - Голопопово)). Собственно там мои будущие родители и познакомились. Мало того, впоследствии на одном из уроков, в классе учительница раздавала детям треугольнички полевой почты с фронта от отцов. Выяснилось, что номера «в/ч» на письмах для папы и мамы совпадали – т.е. оба моих деда воевали в одной армии! Так, через детей, познакомились на войне и мои деды.

А вот дедушкин брат – дядя Леша, две бабушкины сестры (Вера и Оля), и бабушкин младший брат (Миша) остались в блокадном Ленинграде. Все они работали на Балтийском заводе. Большинство работников на нем же и жило – транспорт не ходил, добираться было сложно, да и от голода сил на это не было. Миша работал на фрезерном станке. Однажды, почувствовав сильное головокружение, он пошел к старшей сестре Вере и попросил дать ему дополнительный талон на суп. Тетя Вера отказала, так как талоны были подотчетными. Миша развернулся и ушел,… но до станка он не дошел – по дороге умер. Ему было чуть больше 30 лет. Тетя Вера всю оставшуюся жизнь не могла себе этого простить. А у тети Оли муж зимним вечером 1942 года ушел за водой на Неву, и не вернулся. Утром нашли его замерший труп с отпиленной одной ногой…. Каннибализм тогда тоже был.

После выполнения поставленной задачи в составе Особого отдела Ярославского вокзала в 1942 году дед был направлен под Сталинград, где шло формирование 5-й ударной армии.

Справка: 5-я ударная армия сформирована 9 декабря 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 8 декабря 1942 г. на базе штаба 10-й резервной армии, которая в то время была отнесена к резерву Верховного главнокомандования. Она была сформирована в составе Сталинградского фронта, и была сведена в удивительно короткий промежуток времени - в четыре дня (9-12 декабря). Первоначально в нее входили 87, 300 и 315-я стрелковые дивизии, 4-й механизированный и 7-й танковый корпуса, ряд артиллерийских и других частей. С 12 декабря армия в составе Сталинградского, а с 26 декабря Юго-Западного фронтов принимает участие в разгроме тормосинской группировки противника. В январе 1943 года армия передается Южному (с 20 октября 1943 – 4-й Украинский) фронту и в его составе участвует в Ростовской операции 1943 года, в ходе которой освободила города Шахты (12 февраля) и Новошахтинск (13 февраля); во второй половине февраля армия вышла к реке Миус и до августа обороняет рубеж - Дмитриевка, Куйбышево, Янсиновский (юго-западнее Ровеньки). В Донбасской операции 1943 года соединения и части армии прорвали оборону противника на реке Миус, освободили города Макеевка (6 сентября), Сталино (Донецк, 8 сентября), во взаимодействии с 5-м гв. кК – освободили Гуляйполе (16 сентября), Пологи (17 сентября) и многие другие населенные пункты; к концу операции вышли в район юго-восточнее Запорожья. В Мелитопольской операции 1943 года армия, наступая в составе главной ударной группировки фронта, к 5 ноября овладела рубежом Верхний Рогачик, Каховка, Цюрюпинск, и затем до конца января 1944 года вела наступательные бои с целью улучшения своего оперативного положения. В Никопольско-Криворожской операции 1944 года войска армии в составе 4-го Украинского, с 10 февраля 1944 – 3-го Украинского фронтов во взаимодействии с другими армиями разгромили противника на никопольском плацдарме и форсировали реку Днепр в районе Малой Лепетихи. Развивая наступление с захваченного плацдарма, армия к концу февраля вышла на рубеж Ново-Архангельское, Дудчаны. В марте-апреле армия участвует в Березнеговато-Снигиревской и Одесской наступательных операциях, в ходе которых в трудных условиях весенней распутицы освободила ряд крупных населенных пунктов, в т. ч. во взаимодействии с другими армиями города - Николаев (28 марта) и Одесса (10 апреля). Понесла очень большие потери. После пребывания в резерве фронта и перегруппировки обороняла рубежи по левому берегу реки Днестр в районах Тирасполя (до начала мая) и Григориополя (до 6 августа 1944 года). С 23 августа армия участвовала в Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой 24 августа освободила город Кишинев. В конце августа выведена в резерв фронта, а 5 сентября – в резерв Ставки ВГК. В конце октября 1944 года армия передана 1-му Белорусскому фронту и перегруппирована на магнушевский плацдарм. В составе ударной группировки фронта принимает участие в Варшавско-Познанской операции 1945 года, в ходе которой, прорвав ряд оборонительных полос противника, вышла к реке Одер и во взаимодействии со 2-й гв. Танковой Армией захватила плацдарм северо-западнее Кюстрина. В последующем ведет напряженные бои за его удержание и расширение. В Берлинской операции 1945 года армия в составе главной ударной группировки фронта участвует в прорыве сильно укрепленных позиций противника на Зееловских высотах, разгроме его войск на подступах к Берлину и в штурме города. Ее первым командующим в момент основания был генерал-лейтенант Маркиан Попов (декабрь 1942). Затем командующими были: генерал-лейтенант Вячеслав Цветаев (декабрь 1942 – май 1944); генерал-лейтенант Николай Берзарин (май 1944 - 16 июня 1945), и генерал-полковник Александр Горбатов (июнь 1945 – декабрь 1946). В декабре 1946 года 5-я ударная армия была расформирована.

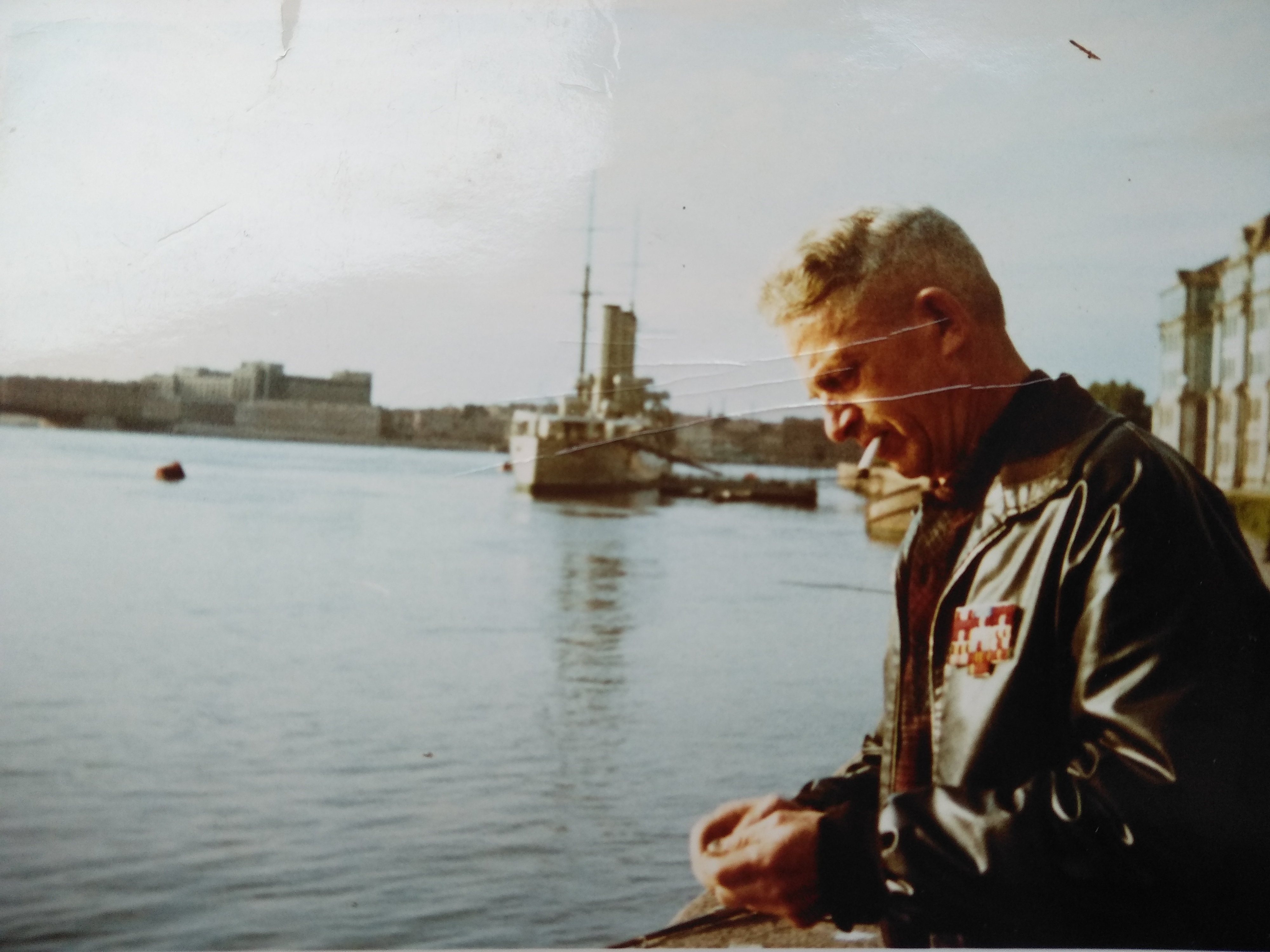

Мой дед – Зыбин Николай Степанович - был начальником 1-го отдела СМЕРШ 5-й ударной армии (военная контрразведка) практически с начала формирования армии и до самого конца войны. Небольшого роста, щуплый, но, как сейчас бы сказали, «креативный» на нестандартные решения, и «безбашенный» по смелости.

Зыбин Николай Степанович

Два года назад, рыща по разным углам и сусекам интернета, через графический поиск по фото случайно наткнулась на неизвестные мне берлинские фотокарточки деда в тексте воспоминаний его однополчанина – начальника 5-го отдела СМЕРШ 5-й ударной армии – Леонида Иванова.

Личный состав ОКР "СМЕРШ" 5-й ударной армии у поверженного Рейхстага в мае 1945. Зыбин Н.С. – в центре, в черном кителе, вполоборота.

Зыбин Н.С. – в самом центре, в черном кителе без фуражки.

Зыбин Н.С. – в самом центре, в черном кителе.

Керчь

Кстати, в воспоминаниях Леонида Иванова меня чрезвычайно поразил один эпизод войны, касающийся Керченского отступления наших войск в мае 1942 года:

«… нигде не было так отчаянно тяжело, так беспросветно, так обидно, как в 1942-м под блокированной немцами Керчью…

17–18 мая (1942) противник прижал нас к берегу Керченского пролива. Я оказался за Керчью, в районе Маяка. Велся беспрерывный обстрел кромки берега, на котором находились толпы людей. Отдельные снаряды выкашивали целые отделения. Многие стрелялись, другие открыто выбрасывали партбилеты, кто-то срывал с себя петлицы. Там и тут валялись останки — руки, головы, человеческие ноги.

На обстреливавшемся берегу кипела лихорадочная и беспорядочная работа. В ход шло все, что могло держаться на воде. Из досок и бочек сколачивались плоты, надувались и тут же пускались в плавание автомобильные камеры, несущие подчас целые отделения. Там и тут, держась за бревно или какой-нибудь ящик, плыли по воде люди. Другие пускались вплавь сами, прыгая в холодную воду пролива. Люди шли на огромный риск, чтобы попасть на кубанский берег.

Сильным течением из Азовского в Черное море многих пловцов уносило вдаль от берегов, где их ждала гибель. Этих несчастных людей были сотни и тысячи. День и ночь ужасающие вопли и крики стояли над проливом. Картина была жуткая. Началась настоящая агония. В нашем распоряжении оставалась небольшая полоска берега — в 200–300 метров. При появлении немецких цепей я встал за большой валун и решил застрелиться, чтобы не попасть в плен. В этот момент на небольшой высотке, совсем рядом, неожиданно появился здоровенный моряк в бушлате, брюках-клеш, бескозырке. Потрясая автоматом, он громко закричал: «Братцы! Славяне! Отгоним гадов-немцев! Вперед! За мной! У-р-р-ра!»

Наверное, никто не обратил бы на него внимания, но тут, рядом, неизвестно откуда появился военный оркестр и заиграл «Интернационал». Все военнослужащие, здоровые и раненые, в едином порыве рванулись на врага и отогнали его на 3–4 километра от берега.

Я случайно встретил в боевой цепи своего начальника Нойкина и получил срочное задание возглавить переправу раненых на кубанский берег, в район косы Чушки. Выполнить поставленную задачу было очень трудно. Дело в том, что район Маяка, откуда шла эвакуация, усиленно обстреливался противником из всех огневых средств. На берегу же скопились десятки тысяч военнослужащих. Никакого управления людьми, никакой дисциплины не было. Каждый отвечал сам за себя. Царила всеобщая паника.

На берегу пролива оставался только один дощатый пирс для швартовки рыбацких шхун, которые теперь перевозили людей. По бокам пирса были потоплены две шхуны. Для швартовки оставался свободным только торцевой конец пирса. Все стремились туда, как к последней надежде на спасение. С пирса было видно, что в морской воде находится большое число трупов, почему-то они были в вертикальном положении. Кто был в шинели, а кто в ватнике. Это были убитые или утонувшие наши люди. Была небольшая волна, и создавалось впечатление, что они как бы маршируют. Страшная картина. Многих она толкала на безрассудные поступки и отчаянные действия.

Напиравшую на пирс дикую неуправляемую толпу приходилось сдерживать силами нескольких человек. На подходившие шхуны мы помещали только раненых…

Переправа продолжалась три-четыре дня. Катера и шхуны подходили нерегулярно. Иногда их не было по 5–6 часов. Все это усиливало напряженность в большой массе скопившихся военнослужащих и желание во что бы то ни стало сесть на вновь подходящее судно. 21 мая все было кончено. Противник вновь подошел близко к кромке берега. Ну, думаю, пора стреляться, лучше на пирсе. Под Керчью остались в плену сотни тысяч военнослужащих. Мне самому совершенно случайно удалось уйти с последней, неожиданно подошедшей шхуной, и застрелиться я не успел…»

Справка: Крымский фронт насчитывал 17 дивизий (включая 2 горнострелковых и 1 кавалерийскую), 4 танковые, 3 стрелковые, 1 морскую бригады, 1 УР, несколько отдельных полков и батальонов. Всего более 290 тыс. человек, более 4,6 тыс. орудий и минометов, свыше 200 исправных танков. Цифры потерь до конца не уточнены, но в качестве ориентира, по данным историка Кривошеева Г. Ф., потери Красной Армии только за 8-19 мая 1942 года составили 162282 человека, включая убитых, раненых и взятых в плен! Число убитых в открытом бою составили 10252 человека со стороны 11-й немецкой армии, и 12793 человека со стороны Крымского фронта. Вина же за разгром Крымского фронта, целиком и полностью лежит на плечах командования самого фронта.

«…Среди высокопоставленных военных чиновников, признанных виновными в керченской трагедии весной 1942 года, был начальник Главпура РККА, заместитель наркома обороны армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис (1889–1953). Мехлис не щадил людей, был известен среди командования как человек резкий, решительный, с неуравновешенным характером и почти неограниченными полномочиями, приобретший славу организатора скорых расправ, отчего некоторые офицеры и генералы его просто боялись… Не имея военного образования и слабо разбираясь в армейском руководстве, Л. Мехлис считал, что работоспособностью, жесткостью и волюнтаризмом можно решать даже стратегические задачи. Не считаясь с мнением специалистов и должностных лиц, зачастую требуя выполнения поставленной задачи через головы прямых начальников, что создавало в работе неразбериху, он сводил на нет инициативу руководителей различных рангов, привносил своим появлением атмосферу подозрительности и нервозности. Он вникал даже в специальные вопросы и давал прямые команды по ремонту танков.

Без указаний Л. Мехлиса на Крымском фронте не могли распределяться даже лошади и вооружение! Он правил любые попадавшиеся ему на глаза приказы, чаще ограничиваясь только литературным редактированием. Столь же энергично, сколь и поверхностно, он пытался решать и кадровые вопросы. Так, на Крымском фронте ему не понравился начальник штаба фронта генерал-майор Ф.И. Толбухин, будущий Маршал Советского Союза. В начале марта он добился его освобождения. Пытался Л. Мехлис снять и командующего фронтом генерала Д.Т. Козлова. В телеграмме Сталину он дал ему просто хамскую характеристику. За что получил от вождя настоящую отповедь. Фактически оттеснив от руководства армией Д. Козлова, Л. Мехлис, несмотря на личную смелость и распорядительность, не смог решить многих первоочередных задач, не смог организовать оборону при достаточных силах.

14 мая он дал Сталину такую телеграмму: «Бои идут на окраинах Керчи, с севера город обходится противником. Напрягаем последние усилия, чтобы задержать противника. Части стихийно отходят. Эвакуация техники и людей будет незначительной, мы опозорили страну и должны быть прокляты». К. Симонов, знавший Л. Мехлиса лично и заинтересованно относившийся к его сложной фигуре, писал: «Мне рассказывали, что после керченской катастрофы, когда Мехлис явился с докладом к Сталину, тот, не пожелав слушать его, сказал только одну фразу: «Будьте вы прокляты!» — и вышел из кабинета»…

Овладев Керчью, противник бросил все освободившиеся силы на Севастополь. После упорной, кровопролитной и героической обороны Севастополь был оставлен. В связи с этим коренным образом изменилась в пользу немцев вся обстановка на юге России. Вот к чему привела нас кровавая трагедия под Керчью…».

Еще одна трагическая страница Керчи: в школе нас возили на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни и рассказывали о пионерах-героях (Володя Дубинин, например). В этих катакомбах в 1942 году находились военные подразделения защитников Керчи численностью около 10 тыс. человек, и под их защиту от бомбардировок спустились женщины с детьми и старики. Всего в "скалах", как называли их местные жители, спряталось по разным оценкам от 15 до 30 тысяч человек (цифры неуточненные!). Оборона подземелья продолжалась с мая по октябрь 1942 года. Через 169 дней живыми в плен в каменоломнях взяли только 14 человек!!!

Поисковики сравнивают оборону Аджимушкайских каменоломен с обороной Брестской крепости. Но о страданиях участников обороны до сих пор мало что известно: выживших было немного, архивы не найдены, а личные вещи погибших или находятся под завалами, или украдены "черными копателями". Поищите сами этот эпизод в интернете – он стоит того для полноты картины. Фактически это был изощренный европейский геноцид нашего народа (по части геноцида они мастера, натренировались за века: https://cont.ws/@nata_urieva/2... https://cont.ws/@nata_urieva/2... ).

«После сдачи Ростова и Новочеркасска отступление по бескрайним донским степям проходило беспорядочно. В крови и поту, в жаре и бесконечной пыли по степям бродили какие-то части или даже группы потерявшихся и дезориентированных вооруженных людей. В этих тяжелейших условиях, когда над нашей страной нависла смертельная угроза порабощения, был издан знаменитый приказ И. Сталина № 227 «Ни шагу назад».

…В декабре 1942 г. войска Сталинградского фронта и 51-й армии, где мне посчастливилось воевать (после Керчи), ценой огромных усилий и жертв решили вторую, с моей точки зрения, сложнейшую задачу Сталинградской битвы — разбили войска Манштейна, пытавшегося деблокировать окруженную немецкую группировку Паулюса» - Л.Иванов.

В этот период и была скомплектована 5-я ударная армия, где в дальнейшем в составе подразделений СМЕРШ воевали рядом мой дед и Л.Иванов.

Цель образования СМЕРШ и его структура

Наступивший после Сталинградской битвы перелом существенно повлиял на военную и оперативную обстановку, которая весной 1943 года характеризовалась следующими факторами.

Подготовка советских войск к наступательным операциям побуждала разведку противника искать новые источники получения информации о планах и замыслах советского командования. В тылах наступающей Красной Армии оказалось значительное количество разрозненных войск противника, пытавшихся скрытно или с боями перейти линию фронта. На освобождаемых территориях действовали различные подпольные организации, вооружённые формирования и преступные группы, в которых было немало агентов разведывательных органов противника, пособников и предателей из числа советских граждан, стремившихся легализоваться – в том числе путём поступления на военную службу, в учреждения и войска НКВД. … Кстати, таких «вшей» и «глистов» и сейчас полно в управленческой пирамиде, судя по коррупционным скандалам последних лет вялотекущей «чистки».

Чем сложнее для Германии становилась обстановка на фронтах, тем активнее делалась ставка на средства тайной войны, для чего создавались новые разведорганы и школы, в которых проходили подготовку сотни шпионов и диверсантов. К началу 1943 года на Восточном фронте действовало около 200 разведорганов и разведшкол.

Всё это требовало поиска более эффективных подходов к обеспечению безопасности войск. 19 апреля Сталин – председатель Государственного Комитета Обороны, Верховный Главнокомандующий и нарком обороны – подписал постановление Совета народных комиссаров СССР, в соответствии с которым Управление Особых отделов НКВД было реорганизовано в Главное управление контрразведки (ГУКР) «СМЕРШ» Наркомата обороны. Возглавил его В. Абакумов. При этом УОО разделялось по ведомствам: 9-й (морской) отдел был преобразован в Управление контрразведки (УКР) «СМЕРШ» Наркомата ВМФ, подчинённое наркому Н.Г. Кузнецову, а 6-й отдел, оставаясь в системе Наркомата внутренних дел, был преобразован в Отдел контрразведки «СМЕРШ» НКВД, подчинявшийся Л.П. Берии.

Как было указано в «Положении о Главном управлении контрразведки «СМЕРШ», «начальник Главного управления является заместителем народного комиссара обороны, подчинён непосредственно народному комиссару обороны и выполняет только его распоряжения». Обратим внимание на слова: «только его»! С этим напрямую связано и следующее положение: «Органы «СМЕРШ» являются централизованной организацией: на фронтах и в округах органы «СМЕРШ» (управления «СМЕРШ» НКО фронтов и отделы «СМЕРШ» НКО армий, корпусов, дивизий, бригад, военных округов и других соединений и учреждений Красной Армии) подчиняются только своим вышестоящим органам».

Структура органов контрразведки соответствовала структуре Вооружённых Сил, существуя с ней параллельно. Заметим, что впервые за всю свою историю военная контрразведка ушла из-под двойного подчинения. Но одновременно она вышла из подчинения органов госбезопасности и внутренних дел – у наркома Лаврентия Павловича Берии остался один только Отдел контрразведки - «СМЕРШ» НКВД.

Отсутствие двойного подчинения, и прежде всего то, что «СМЕРШ» замыкался непосредственно только на Сталина, коренным образом отличали новую систему от прежнего 3-го Управления НКО, когда в 1941 году органы военной контрразведки входили в состав наркомата на правах одного из управлений. Теперь это был совершенно иной уровень, другие принципы. Кстати, грозное и недвусмысленное название контрразведывательного органа (смерть шпионам) было придумано самим Иосифом Виссарионовичем.

Структура главка была такова:

1-й отдел – агентурно-оперативная работа по центральным органам РККА – управлениям Наркомата обороны.

2-й отдел – работа среди военнопленных, представляющих интерес для органов «СМЕРШ», проверка военнослужащих Красной Армии, бывших в плену и окружении противника.

3-й отдел – борьба с агентурой противника, забрасываемой в наш тыл.

4-й отдел – контрразведывательная работа на стороне противника в целях выявления каналов проникновения агентуры противника в части и учреждения Красной Армии.

5-й отдел – руководство работой органов «СМЕРШ» военных округов.

6-й отдел – следственный.

7-й отдел – оперативный учёт, статистика.

8-й отдел – оперативно-технический.

9-й отдел – обыски, аресты, установки, наружное наблюдение.

10-й отдел «С» – работы по особым заданиям.

11-й отдел – шифросвязь.

Всего же вместе с секретариатом, АХО и кадрами в составе ГУКР «СМЕРШ» НКО функционировало 14 отделов. Утверждённый штат составил 646 человек.

На местах были организованы Управления контрразведки «СМЕРШ» фронтов, а также отделы контрразведки армий, округов, корпусов, дивизий, бригад, запасных полков, гарнизонов, укрепрайонов, учреждений РККА. Структура этих органов устанавливалась применительно к структуре ГУКР «СМЕРШ» и утверждалась наркомом. Для обеспечения оперативной работы органам «СМЕРШ» на местах придавались подразделения Красной Армии: фронтовому управлению – батальон; отделу армии – рота; отделу корпуса, дивизии, бригады – взвод.

Штат УКР «СМЕРШ» фронта, в составе которого было свыше пяти армий, определялся в количестве 130 человек, менее пяти – 112, ОКР «СМЕРШ» армии – 57 человек, военного округа – от 102 до 193.

31 мая 1943 года ГКО утвердил Положение об Управлении контрразведки «СМЕРШ» Наркомата Военно-морского флота и его органах на местах, а в июне нарком Кузнецов утвердил штаты УКР «СМЕРШ» ВМФ, флотов и флотилий; в том же месяце Берия рассмотрел и утвердил состав ОКР «СМЕРШ» в своей структуре.

Сотрудникам «СМЕРШ» присваивались воинские, а не специальные, звания; их форма, погоны и другие знаки различия, за исключением высшего руководящего состава, устанавливались как в соответствующих родах войск.

Отметим стабильность кадров в руководящих звеньях органов «СМЕРШ» – все руководители УКР фронтов находились на своих должностях с момента назначения и до окончания войны; стабильным был и состав армейского звена – новые руководители, как правило, назначались только после гибели в бою их предшественников (https://pikabu.ru/story/glavno...

Именно органы «СМЕРШ», помимо других функций, занимались фильтрацией военнопленных, как советских, так и немецких. Немецких военнопленных и военнопленных из армий союзников Германии было необходимо проверять на принадлежность к разведывательным службам, на причастность к совершению преступлений на территории Советского Союза и других стран. Именно «смершевцы» еще тогда, в конце войны и первый год после ее окончания, выявили огромное количество военных преступников, карателей и их пособников. Что касается советских военнопленных, то они точно также проходили проверку «смершевцев» на связи с германской разведкой, на наличие обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о предательстве во время нахождения в тылу. Например, были арестованы и осуждены 11 генералов РККА, которые во время нахождения в немецком плену перешли на сторону противника и вошли в состав созданных антисоветских организаций. Но «смершевцы» были оперативными работниками, они не выносили приговоры, не обладали полномочиями расстреливать военнослужащих или гражданских лиц без суда и следствия.

После поражения гитлеровской Германии органы «СМЕРШ» участвовали в боевых действиях против Японии на территории Китая и Кореи, в разгроме украинских и прибалтийских националистов.

Огромное количество наших контрразведчиков погибло на Западной Украине в борьбе с бандеровцами, они заплатили своей кровью за общую Победу. Однако, в сентябре 1955 года, были амнистированы десятки тысяч выловленных «смершевцами» членов ОУН-УПА, сидевших в лагерях или живших в эмиграции (их главное послевоенное гнездо в Канаде). Инициатива принадлежала иуде Хрущеву (из последних публикаций здесь:https://cont.ws/@matveychev/25... ).

Это было его очередным преступлением после раздутых им в 30-е годы «расстрельных списков» в подведомственных ему областях Украины - там всплеск репрессивной активности был отмечен именно в момент прихода к власти нового первого секретаря компартии Украины Н.С. Хрущёва. Почти через 20 лет этот ударник репрессивного труда станет яростно развенчивать культ личности Сталина. Кроме того, на его совести: смерть Сталина, Берии, Абакумова, и репрессии против других «чекистов», знавших о его реальных грехах (в т.ч. легендарного «разведчика-мстителя» - Павла Судоплатова, устранившего главного бандеровца Коновальца); послевоенная разрушительная «реформа армии»; разгром личных подсобных хозяйств и «перегибы» в сельском хозяйстве; невежественные и смертельные удары по самой сути «Кристалла роста» советской экономики, после которых пошла деградация и стагнация всех экономических достижений сталинского периода. Наследил и нагадил везде!!

Кроме мехлиса, хрущева, горбачева, ельцина и им подобных (именно с маленькой буквы!), страна должна поименно знать своих антигероев!!! Список тоже немалый! Для меня они реальные «либо враги, либо – дураки» (с)! А может и без «либо».

В Берлине

В Берлин 5-я ударная армия вошла 23 апреля 1945 года. 2 мая капитулировал Берлинский гарнизон. Основная задача ее органов «СМЕРШ» заключалась в поиске помещений, где находились разведорганы Абвера, гестапо и других. Надо было проникнуть туда, найти и сохранить документы, архивы, картотеки агентуры, чтобы их не растащили и не уничтожили, обеспечить охрану. Были организованы оперативные группы по поиску Гитлера и других нацистов. Подобные оперативные группы были сформированы и из других органов СМЕРШ. Дело было организовано таким образом, что среди этих групп развернулось как бы своеобразное соревнование по розыску.

Мой дедушка, как начальник 1-го отдела СМЕРШ 5-й ударной армии, возглавлял оперативную группу по поиску и задержанию главных военных преступников, действовавшую в районе Рейхсканцелярии. Он первым 4 мая, вместе с двумя подчиненными ему красноармейцами (фамилий не знаю), вошел в бункер Гитлера: был в «подземной квартире молодоженов», тсз - Адольфа Гитлера и Евы Браун, которые официально «расписались» буквально накануне. Но никого там не нашел. Как он рассказывал маме: они облазили каждый уголок, но тщетно… вышли во двор. Двор был испещрен воронками от снарядов. После тщательного осмотра, в одной из воронок красноармеец заметил торчащий сапог… Вытащили сначала один обгоревший труп мужчины, потом второй – женщины. То, что это был труп Гитлера, не вызывает никаких сомнений, несмотря на все инсинуации последующих лет.

Впоследствии экспертами и свидетелями было приведено два неубиенных признака/доказательства:

1. Дантист полностью идентифицировал зубные коронки Гитлера со всеми их особенностями. Даже в Акте №12 от 8 мая 1945 года сказано, что тело "предположительно принадлежит Гитлеру". По сути, единственным доказательством того, что найденные останки когда-то были фюрером, стали его вставные зубы, среди которых был узнаваемый "единый желто-металлический мостик", державшийся на резцах диктатора, и нижняя челюсть с 10 вставными зубами из 15.

2. И у него была кила с одним яйцом, в отличие от нормальных мужчин. «Вскрытие тела Гитлера, проведенное патологоанатомами позволило сделать следующие выводы: левое яичко не обнаружено ни в мошонке, ни на семенном канатике внутри пахового канала, ни в малом тазу», - говорится в отчёте, подписанном Фаустом Шкаравским, возглавлявшим экспертную комиссию по исследованию останков вождей Третьего рейха. Об этом втором признаке я нигде ранее в литературе не читала.

Были найдены и трупы семьи Гебельса - он сам, жена и пятеро детей. Они все приняли быстродействующий яд.

Следствием конкурентной соревновательности групп поиска от различных армий, явился и неприятный инцидент, произошедший в связи с обнаружением трупа Гитлера. Труп надо было доставить в Карлсхорст, где размещался отдел «СМЕРШ» 5-й ударной армии. Дед был уже в звании майора и в его распоряжении был маленький «Опель», в котором везти труп по разбитому Берлину было невозможно – растрясет, и не узнаешь, кого привез. Дед по связи запросил полуторку. Но в это время в район Рейхсканцелярии прибыл начальник контрразведки «СМЕРШ» 3-й ударной армии полковник Мирошниченко… На одном из форумов я читала обсуждение этого инцидента: «Мирошниченко тут же дает команду своим людям забрать зловещую находку в грузовик «СМЕРШ» 3-й ударной армии. Майор Зыбин был маленького роста, но резкий и храбрый: «Товарищ полковник, это мой трофей! Не отдам!» Мирошниченко — здоровый грубый мужик, ударил майора кулаком в лицо. Тот упал. Люди Мирошниченко забрали труп Гитлера и увезли».

По дальнейшей характеристике сослуживцев Мирошниченко, этот неприятный случай объяснялся его личными качествами: взрывным несдержанным характером и беспринципностью. Впоследствии он был сильно понижен в должности и работал начальником сектора в Особом отделе Прикарпатского военного округа во Львове. Так что сволочи, подонки, шкурники и карьеристы были и есть всегда и везде - по всей вертикали и горизонтали любого общества, в том числе и нашего, современного.

+++

24 апреля 1945 года маршал Жуков назначил командующего 5-й ударной армией Николая Эрастовича Берзарина первым советским комендантом и начальником советского гарнизона г. Берлина. А 28 апреля был опубликован Приказ №1 «О переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры». То есть, помимо функций контрразведки, на органы СМЕРШ были возложены и гигантские хозяйственные функции. Берлин был разделен на несколько районов советской зоны оккупации, военным комендантом одного из них тоже был мой дедушка. В этот период к нему в Берлин приезжала моя бабушка Дуся (Евдокия).

В интернет-источниках этот период Н.Э. Берзарина описан весьма скупо: «Как городской комендант он выступает за восстановление порядка, создаёт городскую полицию и предоставляет заказы для снабжения населения. Кроме того, он приглашает первый послевоенный магистрат и беспокоится об оживлении культурной жизни в городе. Н.Э. Берзарин находился в должности коменданта Берлина 54 дня».

«Кадровый военный, участвовавший еще в боях у озера Хасан на Дальнем Востоке, и прошедший всю Великую Отечественную «от звонка до звонка», он сразу же всю свою кипучую энергию и организаторский талант посвятил спасению берлинцев от последствий многодневного и кровопролитного финального сражения войны.

После капитуляции город представлял собой груду развалин объемом более 75 миллионов кубометров. Более 600 тысяч квартир были разрушены, все жизненные артерии – электричество, вода, газ и канализация – выведены из строя. В практически стертом с лица земли Берлине Берзарину пришлось начать восстанавливать городскую инфраструктуру, налаживать медицинское обслуживание населения, снабжение людей водой, газом и электричеством, заботиться о спасении деятелей культуры и детей, обеспечивать поставки продовольствия и предметов первой необходимости. (http://www.russia-21.ru/XXI/Ru...

Уже 4 мая вновь заработало берлинское радио. 13 мая стали функционировать первые автобусные линии; в тот же день состоялся первый концерт Берлинского камерного оркестра. 14 мая введены в действие первые линии метро. 15 мая вышла в свет первая берлинская газета – орган советских оккупационных властей на немецком языке «Тэглихе рундшау» («Ежедневное обозрение»). На следующий день в городе открылись первые 30 кинотеатров. 19 мая начал работать первый демократический магистрат Берлина во главе с либеральным политиком Артуром Вернером. В тот же день начала формироваться берлинская полиция. 20 мая прошел первый послевоенный футбольный матч. Днем позже стала выходить первая немецкая газета «Берлинер цайтунг». 26 мая состоялся первый концерт Берлинской филармонии; на следующий день – первое театральное представление в театре «Ренессанс». 30 мая стало переломным моментом в обеспечении города электричеством: в 11 из 21 берлинских районов оно стало подаваться на постоянной основе. 1 июня возобновились занятия в берлинских школах. 7 июня Берзарин отдал приказ увеличить на 50% выпечку хлеба для населения. 10 июня открылся Немецкий театр на Шуман-штрассе. 15 июня образован центральный комитет берлинского отделения СДПГ. В этот же день состоялось первое представление Берлинского оперного театра.

Берзарин очень нелепо трагически погиб. 16 июня 1945 года на берлинском перекрестке его мотоцикл на полной скорости врезался в пересекающий этот перекресток грузовик. Ему был всего 41 год.

Кстати, Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в здании бывшего саперно-инженерного училища вермахта в берлинском пригороде Карлсхорст, в котором первоначально размещался штаб 5-й ударной армии. Это Берзарин предложил Г.М.Жукову провести там церемонию капитуляции - все остальные пригодные для этой цели здания в Берлине были разрушены.

Мой дед обеспечивал безопасность этого мероприятия вместе со своими сослуживцами по СМЕРШ. Два года назад сестра случайно увидела по телевизору кадры кинохроники, на которых в течение 4 секунд с 10.41 по 10.44 мин она его мельком разглядела.

Кадры кинохроники: «Знамя Победы над Берлином водружено» (1945)

Дедушка прошел с 5-й ударной армией путь от Сталинграда, через Ясско-Кишиневскую операцию, Варшавскую операцию, до штурма Берлина. А в 1946 году родился еще один мамин младший брат, и он вернулся домой в Ленинград.

В 1946 году он участвовал в обнаружении, захвате и передаче специального архива румынской разведки короля Михая в Одессе. Это он мне сам говорил. Без подробностей. Просто как факт. А вот мама недавно вспомнила его небольшую реплику по этому поводу о «роли случая в судьбе»: осенью 1946 года он на машине ехал в командировку в Одессу и по дороге увидел на обочине рыдающую молодую женщину, сидящую на чемодане. Приказал водителю остановиться. Девушка плакала, так как якобы, опаздывала приехать в Одессу к определенному назначенному (!) времени… В процессе общения выяснилось (по неопытности и наивности женщина сама проговорилась), что она едет из Кишинева в Одессу по особому заданию (!), в соответствии с которым ей предписано устроиться на работу в какую-то организацию, и выполнять там определенные действия по инструкции ее нанимателя… Короче, слово за слово, для деда начала проясняться некая картина. Он завез ее по дороге по указанному ею адресу… и в структурах, в которые он ехал в командировку, за этой женщиной установили постоянное наблюдение. Наглядная иллюстрация нашего советского лозунга: «Болтун – находка для шпиона!»))) Так наши органы контрразведки СМЕРШ получили еще один дополнительный выход на румынское подполье в Одессе и на архивы румынской разведки (кое-что показано в фильме «Ликвидация»).

Вообще в разведке поиск и захват архивов это одно из первейших и главнейших дел! За списками агентуры стоят живые люди, которые, по сути, и образно говоря, представляют собой внедренные в социальное тело нашего общества раковые клетки: вредительства, диверсии, убийства… Задача СМЕРШ, как и любой контрразведки – «выявить и предотвратить»! То же самое касается и сегодняшнего дня – «героических шумерских террористов». Работы впереди у наших органов безопасности непочатый край!!

Порывшись в инете, узнала, что на тот период румынская разведка «Сигуранца» была одной из сильнейших в Европе - второй, или даже наравне с Британской МИ-6, а возможно, что даже была ее подразделением. А сам король Михай I был очень непростой исторической фигурой: персонально Иосиф Виссарионович вручил ему высочайший советский орден «Победы», несмотря на участие Румынии в войне на стороне фашистской Германии. Формулировка в указе была необычайно длинной: «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии».

За всю историю этого ордена им наградили 19 раз всего 17 человек. Двадцатый орден «Победа», врученный десятилетия спустя после войны «величайшему полководцу» - Леониду Ильичу Брежневу, был отобран указом президента Горбачева)). … Вот ведь историческая шантрапа!

+++

В 1949 году подполковник Зыбин Н.С. был направлен для прохождения дальнейшей службы на Северный флот, в Архангельск. Где и прослужил еще лет 10 до полной демобилизации и возвращения в Ленинград. Вообще его помню, как очень спокойного, уравновешенного, мудрого и очень доброго человека. Он играл на всех струнных и клавишных музыкальных инструментах, а бабушка пела))). Из Германии дед привез себе только аккордеон. На пенсии «столярил», или ходил ловить рыбу на Петровскую набережную рядом с домом. Был заядлым рыбаком. Его можно было найти со спинингом на участке от Авроры до Троицкого моста. Вот такие эпизоды войны.

Второй мой дедушка – Головин Феоктист Григорьевич – был призван из деревни Горка Вологодской области, и также воевал в 5-й ударной армии. Прошел с ней весь трудный путь к Победе. Закончил войну подполковником интендантской службы ПАРБ 6 5 Уд.А. Награжден орденами: «Красного Знамени», «Красной звезды», «Отечественной войны II степени», «Орденом Ленина», а также медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

+++

Я лично очень благодарна всем тем, кто задумал и реализовал строительство главного Храма Вооруженных Сил России, вместе с аллеей памяти «1418 шагов», в Кубинке. Была в нем уже неоднократно. Это просто грандиозно и потрясающе!! Не люблю пафосность, но реально испытала непередаваемые ощущения мощи, несгибаемости и стойкости нашей страны и нашего народа во всех бедах, которые на нас бесконечно обрушивались за многовековую историю. Такое впечатление, что от этого мемориала в небо поднимается невидимый столб неимоверной силы!

В интернет-архиве этого мемориала я нашла многие недостающие детали истории собственной семьи, моих друзей и знакомых - очень продуманно и достойно все сделано. Если кто не был, то очень советую туда съездить! А еще лучше с детьми.

«Дорога памяти». 1418 дней войны. При храме ВС РФ.

По своду зала Памяти плывут и плывут под музыку «Журавли» лица ушедших и ныне живущих участников войны… На сегодня в архиве их уже более 10 млн человек, и архив все время пополняется, в том числе - и с помощью родственников (сайт "Дорога памяти": https://1418museum.ru/.)

Вечная память нашим героям...

Пока мы их помним, они бессмертны!!

Еще материалы в блоге: https://cont.ws/@nata_urieva/

Оценили 26 человек

50 кармы