Как-то давно занималась самокопанием)) и поняла, что мне неинтересны отдельные факты. Ну факты и факты…, их же миллионы, или даже миллиарды!!! Там случилось, тут случилось… И что с того?!) Можно зафиксировать и забыть. А вот когда задаешь вопрос, а «почему это случилось?», вот тут начинается разгадывание «головоломок/рекбусов/кроксвордов»)), и тут становится прям очень интересно. Историческая криминалистика!

Сам вопрос «почему?» подразумевает наличие некой причины, а она, как правило, одной не бывает. Возникает целый клубок причинно-следственных связей, который разворачивается в реальный динамичный «процесс»… Со временем начинаешь понимать, что «само собой» тоже ничего не делается: у динамики должно быть динамо)). И этим динамо являются вполне конкретные люди, с совершенно конкретной мотивацией (желаниями, хотелками... и обидами), которые запускают, обеспечивают и контролируют процессы, направляя их к очень конкретным, им ведомым, целям. Это я вам излагаю прям базовые основы конспирологии)).

Чем масштабнее личности, тем масштабнее процессы могут они спровоцировать, запустить и затем контролировать. В этом случае они, как дирижеры оркестра, взмахом своей палочки, могут превращать какофонию множества инструментов в патетическую симфонию… Но личности-то могут быть разные, условно: «ангельские» или «демонические»… Во втором случае симфонии не получится, а вот какофония умножится. А если чел просто дурак, то запустить процесс он запустит, а вот управлять им не сможет: не по Сеньке шапка! Ну у меня тут целая теория есть - сейчас не об этом))!

Так об чем это я?!) В данном случае о том, что, если «чел - дурак», или еще того хуже - злобный дурак, то запущенный им процесс по движению к собственной цели, может пройтись кровавым катком по судьбам других людей, абсолютно не имеющих никакого отношения к этому упырю и его хотелкам/обидам. Кстати, сам упырь дураком себя не считает - в этот-то и проблема: он считает себя несправедливо непризнанным и недооцененным гением, и подсознательно ищет среду, где его признАют и оценят. А вот так уже становятся предателями. В итоге став ими, эти персонажи стараются оболгать и принизить значение тех, кто является истинным дирижером/режиссером исторических процессов. Ведь как можно реально возвыситься? - либо за счет того, что ты сам «растешь над собой», либо за счет унижения/принижения того, кто тебя превосходит(л). Кстати, абсолютно уверена, что таким персонажем в нашей истории был Хрущев.

Я же проиллюстрирую этот феномен классического предателя на примере одного известного всем персонажа времен Ивана Грозного в дополнение начатой несколько постов назад темы «Кадры решают все!» (жми здесь: https://cont.ws/@nata_urieva/3...) - Андрея Курбского.

Курбский был основоположником - одним из первых клеветников на своего государя - Ивана IV. Именно с него «процесс пошел»…, а потом уже развивался по законам жанра, тсз. Начну с конца.

Истоки клеветы на Ивана Грозного

Поток лжи на государя Ивана IV Васильевича начинается в XIX веке, с «Истории Государства Российского» от писателя, а по совместительству придворного историка – русофоба, масона Н. М. Карамзина (1766-1826), который исказил до неузнаваемости русскую историю в угоду династии Гольштейн-Готторпов, принижая заслуги предыдущих правителей и возвышая Голштинско-Романовскую династию.

В 1803 году император Александр I назначил Карамзина придворным историографом с жалованием две тысячи рублей в год (!!!).

6 июня того же года Карамзин пишет своему брату Василию Михайловичу: "Хотелось бы мне приняться за труд важнейший, за русскую историю, чтобы оставить по себе отечеству недурный монумент". Карамзин заботился не только о прославлении своего имени, но и о своем финансовом состоянии.

Ему было за что выслуживаться, за огромное по тем временам жалованье – две тысячи рублей в год (для сравнения среднее жалованье в тот период составляло от десяти до пятидесяти рублей в год). Разве мог такие деньги заработать издатель литературных альманахов и автор единственной повести «Бедная Лиза»?

Пушкин А.С. отреагировал эпиграммой: «В его „Истории“ изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристрастья / Необходимость самовластья / И прелести кнута».

Задачей было нивелировать заслуги Ивана Васильевича, и с этой целью Карамзин с упоением цитирует всех врагов Ивана Грозного, его современников, например, ливонского историка Кельха, оболгавшего Ивана.

Но, в то же время Кельх дает общую характеристику Ивану Грозному: «Иоанн был рачителен к государственному управлению и в известные времена года слушал лично жалобы подданных. Тогда каждый, даже менее всех значущий, имел к нему доступ и смел объяснять свою надобность. Государь читал сам просьбы и решал без промедления. В государственные должности он производил людей к ним способных, не уважал никого и чрезмерно пекся, чтобы они не допускали подкупать себя и не искали собственной выгоды, но всякому равно оказывали справедливость; жесточайше наказывал неоплатных должников, обманщиков и не терпел, чтобы туземцы и чужестранцы таким образом обкрадывали друг друга». А вот об этих словах Кельха Карамзин умолчал.

Стоит отметить, что и в XIX веке нашлись историки, которые не согласились с Карамзиным в трактовке событий периода правления Ивана Грозного.

В 1891 году в журнале Министерства Народного просвещения была напечатана статья историка, мемуариста, литературного критика, действительного статского советника Евгения Александровича Белова (1826-1895), которая называлась «Предварительные замечания к истории царствования Иоанна Грозного», где он отмечал, что:

«До появления IX тома Истории Карамзина другие мнения, более справедливые, существовали и о лицах, возвеличенных Карамзиным. Так, например, прославленный Карамзиным иерей Сильвестр князем Щербатовым характеризуется, как человек, который, под видом благочестия, был льстив и лукав (История Российская, т. V ч. 1, стр. 449)».

«Противоположения Карамзина: Иоанн - сама добродетель при Анастасии, Иоанн - злодей без нее, Иоанн - злодей вне всякого вероятия и его враги - олицетворение добродетели, в роде смиренного иерея Сильвестра, ныне кажутся более чем странными; но в свое время они казались историческими аксиомами».

Автор статьи справедливо отметил, что рассматривать царствование Грозного необходимо объективно, учитывая, что в центре событий была его борьба с двумя непримиримыми между собой родами Рюриковичей: Шуйскими и потомками Ивана Калиты.

Род Шуйских происходил от великого князя Андрея Александровича, старшего сына Александра Невского, а род Калиты от младшего сына Александра Невского – Даниила Александровича, поэтому Шуйские считали законным свое право на оспаривание старшинства, поскольку Даниил никогда не был великим князем.

Многие бояре XVI века считали Шуйских старейшими князьями Руси и из ненависти к дому Калиты, сплотились с ними в борьбе с Иваном Грозным, который был потомком «кровопийственного» дома Калиты.

На стороне бояр был и Новгород, поэтому Иван Грозный, находясь в таком окружении, имел основания опасаться за прочность своего дома.

Однако, тот же самый Карамзин, не рассматривает внутриполитическую обстановку противостояния бояр царю, а просто выдвигает обвинения против Ивана Грозного.

Таким образом, мы видим, что в XVI веке, Шуйские и примкнувшие к ним бояре активно противостояли политике Ивана Грозного, неоднократно предавали его, организовали поток грязной клеветы в лице западных историков и предателя Курбского. Однако даже его современники – заклятые враги отмечали положительные стороны его правления.

Историки XVII века о правлении Ивана Грозного

Князь И.М. Катырев- Ростовский (? – 1641) родственник Михаила Федоровича (был женат на его сестре Татьяне) написал «Повесть», рассказывающую о событиях начала XVII века, где дал характеристику Ивану Грозному как жестокосердному убийце, но в конце написал: «Той же царь Иван многая и благая сотвори, воинство велми любляше и требующая ими от сокровищ свое неоскудно подаваше. Таков бе царь».

Русский историк Андрей Лызлов (1655-1697), автор «Скифской истории» так написал о победе Ивана Грозного над Казанским ханством: «Сице убо светлый победоносец боговенчанный царь и великий князь Иоанн Васильевич всея России самодержец, Богу поспешествующу ему, великий подвиг за врученную ему от Бога паству показа, и достохвалную победу над погаными сотвори…»

Русский историк Василий Татищев (1686-1750), написавший «Историю Российскую», первый основательный труд по российской истории, положительно оценил правление Ивана Грозного, раскритиковал взгляды Курбского и мемуары иностранцев. Он писал: «Мы же по обстоятельствам дел видим, что сей государь к распространению своего государства, к приобретению славы и богатства великую ревность и прилежание имел, как то видимо из его мужественных лифлянской, татарской и польской войн и его по тогдашним обстоятельствам изрядных учреждений экономических.

Видимо нам, что до царства его величества письменных законов по меньшей мере в собрании не было, как издревле и во всех государствах, судили ж по примерам и по-совести на словах и большие ссоры поединками решили. В чем его величество видя многие беспорядки, по совету всех знатных людей Судебник, или Уложение, сочинил, которое состояло из 99 статей».

Ключевский Василий Осипович (1841-1911. Русский историк, профессор Московского университета; академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук по истории и древностям русским, председатель Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете, тайный советник.) представил его как автора богословской концепции происхождения царской власти, правда несколько иронично:

«Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия….Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению…»

В целом оценки царствования Ивана Грозного историками XVII, XVIII и XIX веков объективны и в большей степени положительны, за исключением Н.М.Карамзина, который обильно помазал этот период черной краской, отдавая дань русофобской риторике, показывая «дикость», «свирепость», «невежество» и «террор» правителя, используя при этом не архивные данные, а западную клевету. Но! Он же выполнял заказ Гольштейн-Готторпов (Романовых) и получал за это большие деньги.

Подобный отрицательный образ Ивана Грозного был закреплен в сознании потомков вымышленным портретом, написанным художником Виктором Васнецовым в 1897 году.

По результатам вскрытия гробницы в 1963 году, Иван Грозный был рыжим широкоплечим богатырем ростом 180 см., а не худым злобным старикашкой с глазами вампира, как на портрете Васнецова. Ну «он художник - он так видел» (с). Если расположить рядом портрет художника и его картину просматривается сходство образов - Васнецов явно изобразил себя в образе государя всея Руси.

В то время уже были прижизненные изображения царя на картах и фресках церквей, например "Митрополит Макарий и Иоанн Грозный" (другое название "Иван Грозный с боярами", конец XVI века) в росписи Собора Успения Божией Матери (1561 год) на территории Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря. Или Фреска "Цари Федор Иоаннович и Иоанн Васильевич" из Спасо-Преображенского собора московского Новоспасского монастыря (1689 год).

За что оклеветали Ивана Грозного или липовая резня в Новгороде

Реальный созидатель Российского государства Иван IV Великий, именуемый историками как Иван Грозный (так именовали и его деда Ивана III: и грозным, и великим) был не только вычеркнут из истории, но и оклеветан. Он не был изображен на памятнике «Тысячелетия России» в 1862 году воздвигнутом в Великом Новгороде, зато там присутствуют его предатели Алексей Адашев и протопоп Сильвестр, осуждённые Земским собором в 1560 году как «ведомые злодеи» за отравление Анастасии Романовны (её на памятнике разместили рядом с убийцами).

Ещё более нелепо смотрится на памятнике фигура Марфы Борецкой, вдовы новгородского посадника, сторонницы присоединения Новгорода к Литве в 1471 году.

По одной из причин отсутствие Ивана Грозного на памятнике объясняется тем, что он, якобы, совершил карательный поход на Новгород в 1569-1570-х годах.

Новгородские события в изложении учебников:

- «каратели никого не жалели, взрослых и детей пытали, избивали;

- Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью, жарить в раскаленной муке;

- людей тысячами пытали и заталкивали под лёд реки Волхов палками, топили;

- было истреблено почти всё население Новгорода до младенцев».

Эта жуть присутствует не только в учебниках, но и статьях, и снятых фильмах, где Иван Грозный представлен худым и злобным старикашкой а-ля Васнецов.

Как было на самом деле:

На самом деле архивные документы периода Ивана Грозного не сохранились, а если конкретно, то были уничтожены при Романовых. А кто писал ложь? - предатель Курбский, переметнувшийся к полякам, и польские «Летучие листки», исходящие злобой на русского царя.

Есть ещё "Повесть о разгроме Новгорода Иваном Грозным", многократно перемещаемая из одной летописи в другую. Вот только оригинала летописи - нет, а текст был откорректирован до неузнаваемости в XVIII веке, то есть там одна фальсификация.

Новгород всегда смотрел на Запад, ещё в 1471 году вдова посадника Марфа Борецкая хотела уйти под покровительство Литвы, и только Иван III своей властью и силой присоединил Новгород к Руси и последовательно искоренял измену, выселяя новгородских бояр на другие земли.

Вот и при Иване Грозном бояре действительно вели переговоры с польским королем Сигизмундом и за спиной царя начали сдавать земли.

В 1569 году поляками при странных обстоятельствах была захвачена неприступная по тем временам Изборская крепость – об этом почему-то не пишут.

Также вызывает возмущение приведенное количество опричного войска – 15 тысяч человек – это ложь. Количество опричников не превышало 6 тысяч, а в царской гвардии их было всего 500 человек.

Количество погибших в Новгороде:

Население Новгорода в 1570 году составляло 26 тысяч жителей, прибавим к этому количеству гостей примерно 5 тысяч, всего получается примерно 31 тысяча человек.

• Английский дипломат Джером Горсей насчитал в своих мемуарах 700 тысяч погибших. И это при 31 тысячи горожан???

• Польский историк начала 20 века Казимир Феликсович Валишевский – приводит цифру в 70 тысяч;

• Псковская летопись уменьшает количество погибших до 60 тысяч;

• Андрей Курбский указывает, что погибло 15 тысяч;

• Русофоб конца XVI века поляк Александр Гваньини называет всего 2770 человек

• Советский историк Руслан Скрынников предлагает цифру в 1505 казненных. Это уже близко к правде.

Никакого новгородского погрома не было:

Лажа номер раз: «людей тысячами пытали и заталкивали под лёд реки Волхов палками, топили».

"По реке на лодках ездили опричники и добивали выплывших баграми и топорами" ("Хроники бунташного века" В.Варенцов и Г.Коваленко).

Эти горе-писатели даже не удосужились почитать летописи, где написано, что зима 1570 года была очень суровой и река Волхов в тот год промерзла до самого дна. Иудушки не успокаиваются и пишут, что лёд приходилось специально разбивать и туда людей заталкивать. Интересно как? На лодках по льду?

Лажа номер два: через два года после этих событий при набеге крымского хана Девлет Гирея в 1572 году Иван Грозный выехал из Москвы с семьей и казной и для своего укрытия выбрал не Александрову слободу, а именно великий Новгород, куда на целый год была перенесена столица. Государь был уверен в преданности Новгорода (!).

Поэтому можно сделать вывод, что никакого новгородского погрома не было. А что тогда было? - Ответ можно найти в Холмогорской и Пискарёвской летописях.

Опричники арестовали иностранцев, подговаривавших к отделению земель и бояр-заговорщиков: "Были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне".

Ещё раз уточняем – были казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода, это близко к цифре 1505 человек.

Что касается бояр, их было арестовано 300 человек, проведено расследование, 184 человека оправдано, виновные наказаны. Почему наказание заговорщиков в учебниках считается погромом?

Ревизии опричников в церковных хозяйствах:

Историк Роман Скрынников указывает на такие обстоятельства: - «Неблагоприятные погодные условия дважды, в 1568 и 1569 гг., губили урожай. В результате цены на хлеб повысились к началу 1570 года в 5-10 раз».

Ревизии опричников в церковных хозяйствах были связаны с конфискацией хлеба, скота, соли. Новгородская церковь держала много запасов, но с народом делиться не собиралась, а наживалась на росте цен… читайте Некрасова об отношении народа к попам)).

Поэтому Иван Грозный обвинил в измене новгородского архиепископа Пимена и конфисковал запасы, отдав их горожанам!!!

Историк Н. Г. Устрялов (1805-1870) писал: «До появления в свет IX тома "Истории государства Российского" Карамзина, у нас признавали Иоанна государем великим: видели в нём завоевателя трёх царств и еще более мудрого, попечительного законодателя».

Многие здравомыслящие люди дореволюционной России осудили и отвергли тайный умысел русофоба Карамзина, отчего на памятнике ему, установленном в 1911 году, были размещены лишь первые восемь томов "Истории". Девятый том, возводящий клевету на Ивана Великого, оказался непризнанным (!!!). Но последователи девятого тома до сих пор находятся.

Ну, а теперь насчет самого «героя»-предателя.

Андрей Михайлович Курбский - предатель Всея Руси

Прим.: исторических изображений Курбского не существует. В заставке к посту портрет, созданный художником П. Рыженко в 2009 г.

До предательства:

Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского можно условно разделить на "до" и "после" бегства в Речь Посполитую. 30 апреля 1654 года в разгар Ливонской войны Курбский перешёл на сторону противников Российского государства.

До начала войны в Ливонии карьера отпрыска аристократического рода быстро шла вверх. В 23 года стольник Курбский получил назначение на должность воеводы Пронского в Рязанском крае, где регулярно случались татарские набеги.

Спустя год (1552) царский полк правой руки под командованием Курбского отогнал войско крымского хана от Тулы и настигнув его, нанёс поражение степнякам.

Молодой полководец получил ранения в голову, плечи и руки, но это не помешало ему принять участие в скором походе на Казань. В той кампании полк правой руки прикрывал царское войско от нападения ногайцев с юга.

При осаде столицы ханства Курбский возглавил погоню за остатками гарнизона. Здесь он вновь действовал самоотверженно, что было зафиксировано в Лицевом летописном своде.

В тот период воевода входил в ближайшее окружение молодого царя. Лояльность Ивану IV он доказал в кризис 1553 года, когда тяжело заболевший монарх повелел присягнуть своему малолетнему сыну Дмитрию. В отличие от ряда других вельмож Курбский беспрекословно выполнил это распоряжение.

В 1556 году царский сподвижник был пожалован в бояре. В преддверии Ливонской войны Курбский был занят усмирением волнений в бывшем Казанском ханстве и походами против крымцев.

Война в Ливонии первоначально способствовала дальнейшему взлёту карьеры новоиспечённого боярина. В январском походе 1558 года в Прибалтику он командовал сторожевым полком. К лету под его начало передали уже передовой полк. За взятие Новгородка командиры полка Пётр Шуйский и Андрей Курбский получили царскую награду. Всего же в лето 1558 года в Ливонии пали 20 городов.

Осенью того же года Курбского отправили в Тулу на охрану южной границы государства. Весной 1560 года он был возвращён в Ливонию и на этот раз он назначен первым воеводой большого полка. Это ответственейшая должность, предполагавшая командование крупной войсковой группировкой.

Но во второй половине 1560 года характер службы Курбского резко изменился. Вместо воеводских должностей в действующих полках его теперь ставят руководить прифронтовыми городами: Мценском, Великими Луками. Это было очевидным понижением по служебной лестнице. Что стало причиной такого падения неизвестно и по сей день.

Городскому воеводе Великих Лук подчинялись лишь небольшие отряды. Во главе их Курбский в 1562 году несколько раз ходил в приграничные земли Литвы, разорял окрестности Витебска и Сурожа. Был ранен, познал горечь неудачи в сражении под Невелем. Тогда князю так и не удалось разгромить вражеские силы, опустошавшие царские владения.

В 1563 году полководческая звезда Курбского тускнеет окончательно. В ходе Полоцкого похода Ивана IV он всего лишь третий воевода сторожевого полка. Весной того же года боярин получил последнее назначение на русской службе – первым воеводой в Юрьев Ливонский. Фактически эта должность означала наместничество над всей Ливонией.

Биограф Курбского, доктор исторических наук Александр Филюшкин, задаётся вопросом, почему в ходе знаменитой переписки с царём князь ни разу не вспомнил о своём "губернаторстве" в Ливонии. "Желание боярина умолчать об этих страницах своей биографии наводит на мысль, что ему было что скрывать", – предполагает историк.

После предательства:

Выше было отмечено, что поток клеветы на государя Ивана IV Васильевича начинается в XIX веке с «Истории Государства Российского» придворного историка, русофоба Н.М. Карамзина (1766-1826), который не пожалел самых мрачных красок, чтобы очернить правление Ивана Грозного, выставляя его преступником и тираном. Вот некоторые из «бесчисленных злодеяний» Ивана Грозного того времени, описанные Карамзиным в своей «Истории»:

«Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Для мук были сделаны особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины...» (История России с древнейших времен до конца XVII века. М., 2004-с.228)

Даже из этого короткого отрывка видно, что это литературный язык, а не исторический. Литературовед И.И. Векслер (1885-1954) также отмечал, что «История» Карамзина более тяготеет к художественной интерпретации, чем к точному и беспристрастному историческому анализу.

Да Карамзин Н.М. и не был историком - издатель литературных альманахов и автор единственной сентиментальной повести «Бедная Лиза», получил заказ от правящей династии и выполнял его за огромное жалованье – две тысячи рублей в год.

Причем это был политический заказ, в котором лже-историк Карамзин выступил пропагандистом династии Гольштейн-Готторпов (Романовых), показывая, что до воцарения немецкой династии вся история Руси – это мракобесие, дикость и невежество. Примерно то же самое делает «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, охаивая все, что было сделано в СССР до прихода Е.Б.Н.

Одним из источников клеветы на Ивана Грозного Карамзин взял «Историю о князе Московском», написанную Андреем Курбским, бежавшим в Литву в 1564 году, анти-Россию XVI века.

Как отмечает современный историк А.И. Филюшкин: «До сих пор история правления первого русского царя излагается по заложенной еще Н.М. Карамзиным на основе сочинений Курбского схеме «двух Иванов»: хорошего государя в 1550-е гг., времени реформ, времени правления «Избранной рады», и необузданного тирана после 1560 г., после смерти царицы Анастасии, разгона «Избранной рады» и «облютения» царя. Существование данной схемы — самый главный след в истории, который сумел оставить Курбский. Его глазами историки и литераторы смотрят на Россию XVI в. вот уже больше 300 лет».

Как сложилась жизнь Курбского в Литве

Князь Андрей Курбский был когда-то ближайшим другом Ивана Грозного, однако за его спиной вступил в переписку с Сигизмундом Августом, королем Польским, который обещал ему земли и королевскую милость. Курбский бежал в Литву вместе с небольшим отрядом московитов в начале 1564 года и по прибытии получил грамоту на Ковельское имение.

Однако в грамоте не было означено, что эта земля дается ему и его потомкам на вечные времена. Такая грамота по литовским законам не давала право собственности. Кроме того, получив грамоту на Ковельское имение, Курбский не мог вступить во владение, пока не примет участие в походе литовцев против России.

По возвращении из похода в 1565 году он, по распоряжению короля, был введен во владение Ковельским имением. Однако, он нашел свое имение в полном расстройстве, поскольку за время его отсутствия соседние владельцы начали насильно присваивать себе ковельские земли вместе с крестьянами.

Кроме того, Ковельскую волость населяли бояре господарские, мещане, владевшие землями и целыми селениями, пожалованными королевой Боной на праве полной собственности, и находились под защитой Магдебургского права. Также там проживали и евреи, которые на основании королевских грамот также пользовались личной свободой и важными общественными преимуществами.

Эти свободные сословия король не мог подчинить Курбскому на вотчинном праве, так как это противоречило государственным законам. Поэтому Сигизмунд в 1567 году дал Курбскому грамоту на ленное право, которая весьма ограничивала его права, то есть это была королевская собственность, данная ему на содержание. А также Курбский был обязан служить военную службу, наравне со шляхтою великого княжества Литовского и не имел права ни продавать, ни завещать, ни закладывать свое имение.

Конечно, Курбский был недоволен таким вознаграждением и тем, что он променял родовые вотчины на «кота в мешке». Присвоив себе самовольно титул князя Ковельского, Курбский начинает раздавать земли московитам, приехавшим с ним, в собственность, а те в свою очередь начинают борьбу с евреями.

Так, например, его урядник Иван Келемет велел вырыть в замке Ковельском водяную яму, наполнил ее пиявками и сажал туда евреев. Евреи в 1569 году отправились с жалобой в Люблин, где в это время проходил сейм и находился Курбский. Ему королем было приказано оставить евреев в покое и не нарушать их права.

Тогда Курбский развернул настоящую войну по захвату имений у своих соседей и сделался опасным для шляхты Литовской.

Перебежчик попытался найти себе применение на международной арене. В 1569 году Курбский встречался с посланником Священной Римской империи аббатом Циром и убеждал того в необходимости создания тройственного антироссийского союза (Империя, Польша и Литва).

В 1570 году, когда разнёсся слух о смерти Ивана Грозного Сигизмунд желал поручить беглому русскому боярину ведение переговоров с московской знатью. Существовали надежды, что он сможет убедить русские элиты призвать польского короля на царство в Россию. Тогда не срослось)).

В 1571 году Курбский вступил в брак с Марией Юрьевной, урожденной княжной Гольшанской. Она дважды была замужем и от двух браков имела двух сыновей и дочь. Мария Юрьевна была богатая невеста, вместе с сестрой Анной она владела родовым имением Гольшанских, несколькими вотчинными имениями в Литве, а также обширными имениями от покойных мужей Яна Монтолта и Михаила Козинского. Кроме того, она обладала значительным движимым имуществом, состоявшим из драгоценных украшений, серебряной посуды, мехов и табунов до 500 лошадей, не считая рогатого скота.

Вступая с ней в брак, Курбский роднился с важнейшими литовскими фамилиями: князьями Сангушками, Збаражскими, Соколинскими, Полубенскими, Сопегами, Монтолтами.

Увлекшись богатством и знатностью невесты, Курбский упустил некоторые невыгоды. Во-первых, Мария Юрьевна была уже пожилая и очень сварливая женщина, а, во-вторых, в семействе Гольшанских велись непрерывные тяжбы. Сестры Мария Юрьевна и Анна Юрьевна постоянно ссорились, в эти ссоры вмешивался муж Анны Юрьевны Олизар Мылский, нападая на крестьян Марии Юрьевны, производя грабежи и разбои в ее имениях. Однажды Анна Юрьевна, встретив по дороге свою сестру сама напала на нее с толпою слуг и ограбила. Поэтому судебные тяжбы не прекращались.

Выходя замуж, Мария Юрьевна переписала на мужа все свои имения, выражая тем самым искреннюю любовь и власть над собой, но обрекая его на пожизненную вражду с детьми и родственниками жены. Вражда еще более усилилась, когда она в 1576 году написала завещание, подтвердив право Курбского на все имения и лишив своих детей наследства.

Однако Мария Юрьевна вскоре пожалела о своем поступке, наблюдая полное к ней равнодушие со стороны мужа, его отстраненность и постоянную «опечаленность», видимо по родине, по брошенным в России жене и сыне.

Все это наскучило Марии Юрьевне, и она решила освободиться от власти угрюмого московитянина и отнять у него свои имения. Тайно она выкрала документы на собственность и переправила своему сыну Яну. Когда Курбский обнаружил пропажу документов, произвел домашний обыск и к своему удивлению нашел в личных вещах княгини мешочек с его волосами, землей и заклинаниями.

Решив, что жена хочет лишить его жизни, Курбский запер ее в Ковельском замке, однако через нищих калек княгиня общалась с сыновьями и просила ее освободить из заключения тайно или открытой силой. Сыновья Ян и Андрей Монтолы начали действовать.

Андрей открыто объявил охоту на князя, начал нападать на его земли, грабить и убивать людей, а поймав крестьян под пыткой расспрашивал, где находится князь Курбский. Его брат Ян начал действовать через суд, написав жалобу, что князь морит свою жену в жестоком заключении, а затем поехал в Варшаву и подал жалобу королю.

Семейное дело Курбских было поручено Третейскому суду, который постановил их развести, поделить имущество и получить развод в духовном суде с записью в актовые книги.

Однако развод не примирил родственников Марии Юрьевны с князем, которые грозили лишить его жизни и объявили месть. Да и сама Мария Юрьевна, получив после развода документы на причитающуюся ей собственность, тут же подала на Курбского несколько жалоб, обвиняя его в избиении, в краже движимого имущества, в насиловании служанки, в краже бланковых листов с ее печатью и подписью. Пришлось князю откупаться от бывшей жены Дубровицким имением и солидной денежной суммой.

В 1579 году Курбский женится на Александре Петровне Семашко, которая была не знатного рода, но вела себя очень благородно. Однако сразу после свадьбы, он по решению короля вынужден отправиться со своим отрядом на войну против царя Московского, примкнув к войску Стефана Батория. Все судебные дела против Курбского на это время были приостановлены. Он воевал под Полоцком, радовался вместе с поляками победам Стефана Батория и после взятия Полоцка написал Ивану Грозному два последних укорительных письма.

После этого похода отношения Курбского с королем окончательно испортились, поскольку Курбский воспротивился королевскому повелению и не разрешил набирать гайдуков в своих имениях. В ответ король направил гневное послание, где объявил Ковельское имение королевской собственностью. Стефан Баторий потребовал его к себе на суд, пригрозив лишением всего имущества.

Король опять отправляет его на войну против царя Московского под Псков. Уставший от невзгод и огорчений, Курбский пишет свое первое завещание, где наперекор королю, который не считает его ни вотчинным, ни ленным владельцем, называет себя князем Ярославским и Ковельским. Он противозаконно завещает своей жене Александре Петровне Ковельское имение, не имея детей мужского пола.

Однако Курбскому уже не суждено было повоевать в этом походе против московского войска. Он тяжело заболел и его с большим трудом привезли в Миляновичи.

А в это время начинается новая тяжба. Мария Юрьевна Гольшанская, используя немилость короля к Курбскому, подала на него жалобу, обвиняя бывшего мужа в незаконном расторжении брака и признании ее прежних супружеских прав. Она добивалась, чтобы его брак с Александрой Петровной был признан незаконным, и дети не имели права на наследство. Курбский в ответ обвинил свою бывшую жену в прелюбодеянии и даже нашел свидетелей, но на суд к митрополиту не смог явиться по причине болезни.

Пользуясь сложившейся обстановкой, бояре Ковельских имений и даже некоторые крестьяне обратились к королю с жалобами на притеснения и издевательства со стороны князя Курбского.

В довершении всего его предали московитяне, которые бежали вместе с ним из России. Урядник Меркурий Неклюдов, хранивший ключи от княжеской казны, бежал вместе с золотом и деньгами.

Московитянин Иосиф Тороканов написал донос об убийстве Курбским своего урядника Петра Вороновецкого.

Таким образом, рассматривая события последних девятнадцати лет жизни Курбского в Литве, можно сделать вывод, что эта жизнь представляла собой кошмарный клубок раздоров и судебных процессов.

Этот человек не смог найти общего языка ни с королями польскими, ни со шляхтой литовской, ни с женой и ее родственниками, ни с боярами и крестьянами, ни с московитами, бежавшими с ним. Его ненавидели все, а он тоже ненавидел их всех и в ответ убивал, грабил, клеветал на них. Ненависть наполнила все его существо.

Далее князь участвовал во взятии Баторием Полоцка (1579 год). Также доподлинно известно, что отряд Курбского участвовал в 1581 году в событиях под Псковом. Правда, сам его командир от этой экспедиции уклонился, сославшись на болезнь. Свои обязанности он передал другому перебежчику - Кириллу Зубцовскому.

"Трудно сказать с уверенностью, действительно ли Курбского одолели болезни. Или у него всё же не хватило духу быть в рядах штурмующих Псков, а то, не дай Бог, и Печёрский монастырь, где был реальный шанс сойтись с оружием в руках на крепостной стене со старцами, которые ещё недавно были его духовными наставниками и учителями...", – размышляет историк Филюшкин.

Возвращение князя в родное имение из похода, прерванного болезнью, было обставлено весьма колоритно. Его везли на носилках, привязанных между двумя лошадьми. Скончался Андрей Курбский в мае 1583 года, так и не снискав себе славы на поле битвы или в гражданском управлении. Его имя вряд ли бы о чём-то говорило последующим поколениям, не вступи русский царь с ним в полемическую переписку. Иван Васильевич ещё просто не знал постулат информационного общества: "не кормите тролля, и он умрёт в одиночестве".

И это исчадие ада, изображая из себя «великого богослова», протянуло свои грязные руки в Московию, оклеветав царя Ивана Грозного, написав выдуманную им «Историю о великом князе московском».

Однако, именно эта клевета пришлась по вкусу русофобу Карамзину, который тоже был переполнен ненавистью к русскому народу.

В 1585 году к вдове князя Курбского пришли королевские комиссары и, уплатив наследникам тысячу грошей, забрали земли в королевскую собственность, а затем Ковельское имение было передано зятю Марии Юрьевны Гольшанской - Андрею Фирлею на пожизненное владение. Всё!! Финита ля...!!! Забыть Герострата!

+++

«Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого - утешающих я не нашел — заплатили мне злом за добро, ненавистью — за любовь» - написал Иван IV Васильевич в своем Духовном завещании.

Изображение из книги Е. Тихомирова "Первый Царь Московский Иоанн IV Васильевич Грозный" Издание 1892 года, Москва, Типография Общества распространения полезных книг

+++

Некоторые города в России, где есть памятники Ивану Грозному:

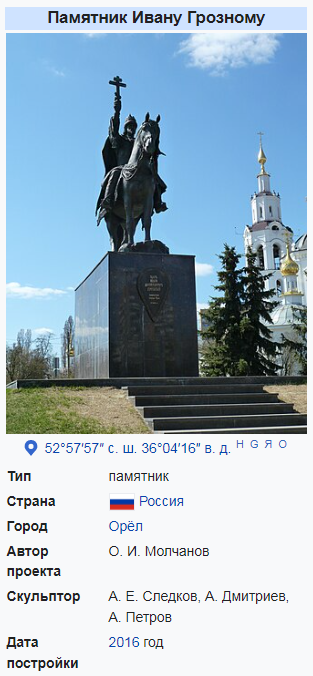

Орёл. Памятник открыт 14 октября 2016 года на набережной близ Богоявленского собора, недалеко от слияния рек Оки и Орлика.

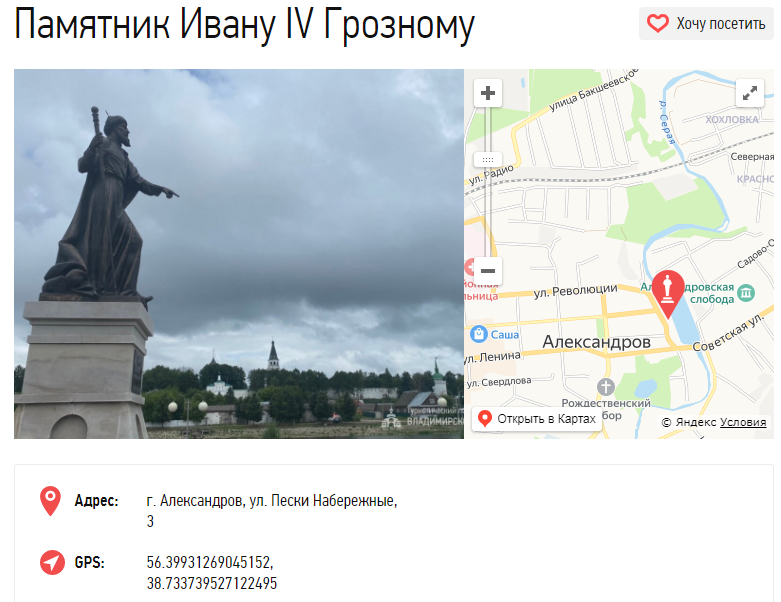

Александров Владимирской области. Монумент был торжественно открыт 7 декабря 2019 года на набережной реки Серой.

А как же в Москве?!

По материалам:

/1/ Истоки клеветы на Ивана Грозного https://dzen.ru/a/Y_MwcLDciS1o...

/2/ Липовая резня в Новгороде или за что оклеветали Ивана Грозного https://dzen.ru/a/ZRXC7kzjJhU2...

/3/ Курбский так и не дождался «ласки» польских королей https://dzen.ru/a/Y_SN0_0_g1k0...

/4/ Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века https://ukraina.ru/20240430/10...

Оценили 38 человек

64 кармы