Психолого-педагогический ликбез для родителей и "диких" учителей.

(Продолжение)

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОЗГА

или

ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ЧУДО НОВОГО ЗНАНИЯ?

Педагогическое таинство (обучение и воспитание), на самом деле, процесс обыкновенный - естественный. Хотя и сложный для «непосвященных» или, точнее, для непросвещенных — людей, не знающих физиологических основ умственных процессов, которые отнюдь не тайна.

Дальнейшие тексты — попытка пролить свет на эту таинственную область нашей жизни и уяснить:

как работает человеческий «мозгулятор» в процессе его "загрузки" той или иной информацией.

Рекомендую всем, кто останется недоволен качеством решения мною поставленной задачи, обратиться к всемогущему интернету и найти там ответы на вопросы, спровоцированные чтением этих текстов.

Недопустимо заниматься педагогикой, не имея сколько-нибудь отчетливого представления о физиологии, химии и биохимии умственных процессов. Это касается и «профессиональных» учителей и воспитателей, воздействующих на психику детей не отдавая себе ни малейшего отчета в том:

- какие психические структуры они активизируют своими методами и технологиями (?)

- насколько соответствуют эти адресаты выдвинутым педагогическим целям (?)

- как долго эти структуры способны находиться в состоянии активности (?)

- каковы признаки их «отработанности» и перехода в стадию торможения (?)

- как долго им следует «отдыхать» перед новым этапом мобилизации (?) …

Это касается и родителей «бесшкольников», забравших детишек из мрака казенной школы, чтобы окунуть в мрак собственного дилетантизма, который, по существу, ничем не отличается от министерВского.

2. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОЗГА.

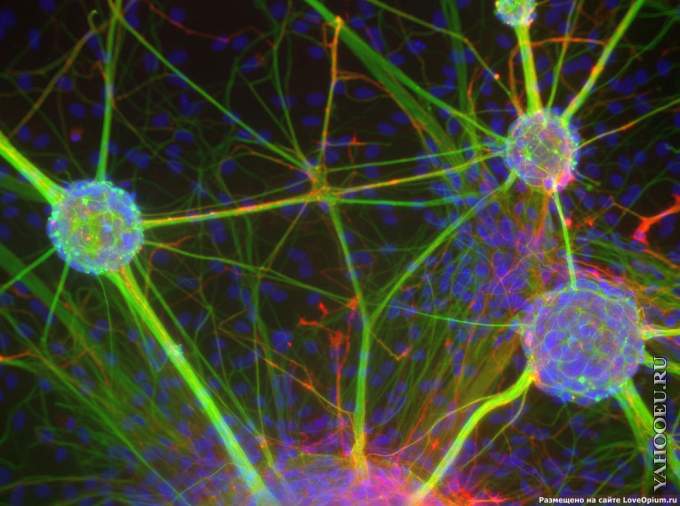

Мозг, как любая живая «ткань», состоит из особых клеток — нейронов.

НЕЙРОНЫ

У каждого из нас, независимо от уровня образования и т.н. IQ, таких нервных клеток головного мозга около 50 млрд. Они работают не как изолированные единицы (подобно клеткам печени или почек), а системно, образуя т.н. функциональные ансамбли, которые:

1) получают сигналы от афферентных нервных клеток – рецепторов, обеспечивающих центростремительные процессы нервного возбуждения (направленные от периферии ЦНС к центру — головному мозгу);

2) обрабатывают их адекватно доминирующей в данный момент потребности, формируя — рефлекторную или условно рефлекторную — модель ее удовлетворения;

3) передают проект ответа эфферентным нервным клеткам – исполнителям, «эффекторам», обеспечивающим центробежные процессы нервного возбуждения (направленные из центра — головного мозга — к периферии).

Нейроны объединены в нервные цепи и сети. Каждый нейрон одновременно участвует в различных клеточных ансамблях, которые – физиологическая основа психических феноменов. Чем больше таких ансамблей, тем интенсивнее расходуется энергетический потенциал нервной клетки, который не безграничен и нуждается в реабилитации и пополнении резервов мощности. Поэтому правила психической гигиены требуют, чтобы количество нервных операций, нагрузок и функций, исполняемых одновременно, было по возможности ограниченным. Или, чтобы моментам сверхинтенсивной эксплуатации, если они все-таки случились в кризисной ситуации, энергетического потенциала психики соответствовали достаточные по времени периоды ее энергетического восстановления.

Природа защищает психику человека от сверхэксплуатации, не позволяя в каждый момент времени быть активными слишком большому количеству нейронов и нейронных ансамблей и, защищая от «перегрева», выключает душу из рабочего режима. И тогда у ребенка случаются хорошо известные педагогам:

- «потеря внимания»,

- «выключение» из участия в деятельности,

- немотивированная, казалось бы, агрессия,

- сонливость,

- капризность …

обусловленные т.н. «усталостью» или исчерпанием энергетического ресурса организма.

Причины такой «отключки» могут быть самые разные: от нарушения санитарных норм среды, в которой происходит педагогическая деятельность (яркое или наоборот недостаточное освещение, посторонние шумы, разнообразные отвлекающие внимание факторы…) – вплоть до болезни ребенка.

Теоретически нейрон может обмениваться сигналами более чем с 1000 других нейронов (физиологическая предпосылка неограниченности человеческих возможностей!!!).

Практически в каждой конкретной ситуации взаимодействия с тем или иным раздражителем нейрон соединяется лишь с несколькими определёнными нейронами (физиологическая предпосылка ограниченности человеческих возможностей!!!).

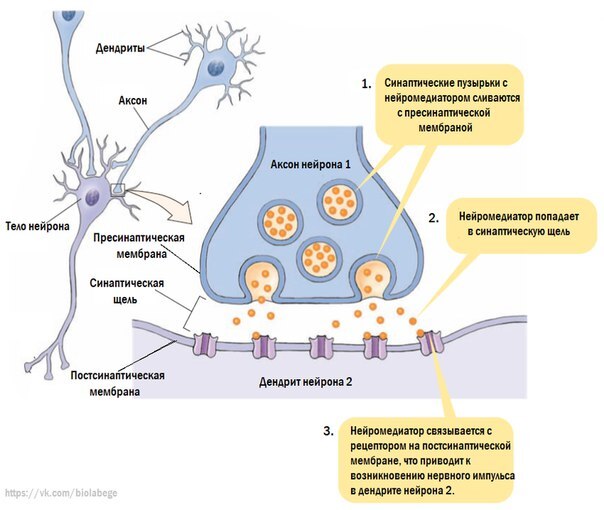

Места соединения нейронов – синапсы, а процесс передачи информации в этих местах – синаптическая передача. Процесс синаптической передачи выглядит так:

1) посылающий сигнал нейрон, именуемый «пресинаптическим», выделяет из себя вещество, именуемое «нейромедиатор» или, что то же самое «молекулярный посредник»;

2) «нейромедиатор» преодолевает молекулярное пространство между передающим и принимающим нейронами в месте синапса, именуемое «синаптическая щель», которая – структурный разрыв между агентами взаимодействия и

3) попадает на поверхность воспринимающего нейрона, именуемого «постсинаптическим», где проникает внутрь и активизирует химическую реакцию, в результате которой совершается выделение энергии и работа в виде некоторой психической реакции организма на воздействие среды.

СТРУКТУРА НЕЙРОНА

1) Плазматическая мембрана оформляет внешние границы клетки, через которые нейрон взаимодействует с другими клетками, реагируя на изменения в среде.

2) Цитоплазма наполняет внутренность плазматической мембраны (кроме ядра) и содержит органеллы:

- митохондрии: обеспечивают энергией, синтезируя высокоэнергетические молекулы из сахара и кислорода;

- микротрубочки – опорные структуры, сохраняющие форму нейрона (скелет);

- эндоплазматический ретикулум – сеть внутренних каналов, распределяющих питательные продукты (обменная кровеносно-плазматическая система), состоящая из:

А) шероховатого ретикулума, синтезирующего секретируемые клеткой белковые вещества;

Б) гладкого ретикулума, пакующего продукты деятельности клетки, предназначенные к транспортировке за её пределы, и выводящие их наружу.

3) Ядро нейрона несёт генетическую информацию: коды программ поведения – формулы химических реакций, обеспечивающих функции клетки.

Нейрон имеет несколько отростков, среди которых:

4) аксон – главный отросток, передающий исходящую информацию по нейронной цепи (если нейрон связан с большим числом клеток, его аксон многократно ветвится);

5) окончания аксонов содержат органеллы – синаптические пузырьки, в которых находятся молекулы медиатора, выделяемого нейроном;

6) дендриты – другие отростки нейрона, несущие, как и поверхность центральной части нейрона, окружающей ядро, входные синапсы, образуемые аксонами других нейронов.

Принято считать, что в отличие от большинства других клеток зрелые нейроны не делятся. Однако некоторые считают, что это не так.

Нейроны отличаются от других клеток человеческого организма:

- разнообразием размеров и форм;

- неправильными очертаниями с множеством разветвлённых отростков – живых «проводов», образующих нейронные цепи и сети.

3. РЕГУЛЯЦИЯ НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ.

Нервные клетки и мышцы генерируют электрические потенциалы.

Живая клетка электрически полярна:

- внутренняя часть изобилует отрицательно заряженными частицами;

- наружная сторона богата положительными зарядами.

Жидкости человеческого тела содержат:

1) плазму, несущую клетки крови,

2) соленую внеклеточную жидкость, заполняющую пространство между клетками,

3) спинномозговую жидкость (в желудочках мозга) – разновидность солёной воды (след эволюции, когда всё живое существовало в первичном океане), содержащую:

- натрий, калий, кальций, магний, несущие положительные заряды,

- хлорид, фосфат, остатки сложных кислот, несущие отрицательные заряды.

Заряженные молекулы или атомы – это ионы, обусловливающие трансмембранную ионную полярность.

Во внеклеточных жидкостях положительные и отрицательные ионы распределены свободно, в равных количествах и поэтому нейтрализуют друг друга. Здесь много натрия (Na+) и мало калия (К+).

Внутри клеток дефицит положительно заряженных ионов формирует общий отрицательный заряд. Мембрана проницаема не для всех солей в равной мере: проницаемость К+ выше, чем Na+ или Ca2+.

Внутренний электрический потенциал нейрона регулируется самостоятельно:

1) внутри клеток жидкость бедна натрием и богата калием, но общее содержание положительных ионов не вполне уравновешивает отрицательные заряды цитоплазмы. Концентрация калия внутри клеток намного выше, чем в окружающей среде. Калий проходит через клеточную мембрану наружу и тогда внутри клетки возникает отрицательный заряд.

Ионные насосы в плазматической мембране, получающие энергию от митохондрий, «откачивают» ионы натрия, поступающие в клетку с молекулами воды или сахара.

2) Внутренность клетки теряет отрицательный заряд: натрий, не встречая препятствий переходит внутрь через мембрану и происходит деполяризация клетки – менее чем за 1/1000 секунды она заряжается положительно.

Переход от отрицательной заряженности клетки к положительной кратковременной заряженности называется потенциалом действия или нервным импульсом.

3) Положительное состояние длится недолго: избыток натрия и кальция ускоряет эвакуацию калия. По мере ослабления действия возбуждающего импульса нейрон восстанавливает электрохимическое равновесие и возвращается к состоянию с отрицательным потенциалом.

Деполяризация распространяется вдоль аксона как волна активности. Движение ионов, возникающее около деполяризованного участка, способствует деполяризации следующего участка. В результате волна возбуждения быстро достигает всех синаптических окончаний аксона. Возбуждение быстро распространяется на большие расстояния без ослабления сигнала.

При коммуникации нервных клеток информация передаётся химическими посредниками – синаптическими медиаторами: возбуждающими и тормозными.

Основные типы нейронных сетей – зрительные, слуховые, обонятельные…управляются генетическими программами. Специализация нейронов предопределена генетически, поэтому с момента начала развития каждая нервная клетка «знает»: что она будет делать и в какую нервную сеть входить в качестве элемента.

Нейронные сети организованы по иерархическому принципу:

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ СВОЕГО САМОГО СЛАБОГО ЗВЕНА.

Эх, если бы люди понимали этот универсальный закон природы!

Пространство между нервными клетками заполнено глиальными клетками, которых в 5-10 раз больше, чем нейронов. В отличие от нейронов глиальные клетки делятся. Главная функция глиальных клеток не определена.

Наиболее распространённый тип глиальных клеток –

1) астроциты (звёздчатая форма):

- очищают внеклеточное пространство от избытка медиаторов и ионов, устраняя химические помехи взаимодействиям на поверхности нейрона;

- доставляют глюкозу активным клеткам,

- изменяют направление кровотока, а, следовательно, и переноса кислорода, обеспечивая им наиболее активные участки;

- после локального повреждение мозга убирают омертвевшие кусочки нейрона, ограничивая распространение токсичных веществ;

2) олигодендроциты: изолируют аксоны, обволакивая миелином и ускоряя проведение электрических импульсов. Если миелиновая оболочка исчезает или теряет защитные свойства, ионные каналы аксонов обнажаются, и при соприкосновении каналов происходит подобие короткого замыкания в результате которого нарушаются упорядоченные передачи сигналов.

4. СОСУДЫ И КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Все мышцы человеческого тела в состоянии активности потребляют всего на 25% кислорода больше, чем головной мозг.

Кровеносные сосуды ЦНС очень многочисленны и отличаются от сосудов прочих систем организма тем, что через их стенки не проходят крупные молекулы. Со стороны мозга они изолированы тесно прилегающими к ним астроцитами. Поэтому поступление веществ из крови ограничивается в основном газами – кислородом и углекислотой, а также небольшими молекулами питательных веществ (глюкоза, аминокислоты). Это для того, чтобы не заставлять мозг реагировать на все вещества, которые могут оказаться в крови в результате неправильного питания, употребления алкоголя, никотина, наркотиков, лекарств, перенесения стресса.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наружную и внутреннюю поверхность мозга выстилают особые клетки, образующие мозговые оболочки.

Мозговое вещество заключено внутри облегающего его и заполненного спинномозговой жидкостью чехла, образованного мозговыми оболочками. Мозговые оболочки и цереброспинальная (спинномозговая) жидкость играют роль амортизаторов, смягчающих удары и толчки. Спинномозговая жидкость фильтруется из крови и через систему желудочков циркулирует вокруг спинного мозга и над поверхностью головного мозга, где поглощается мозговыми оболочками и поступает в вены головы. Она заполняет всё свободное пространство в пределах мозговых оболочек.

5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ.

Обучение сопровождается физиологическими изменениями мозга:

- образованием и упрочением синаптических связей между нейронами,

- созданием новых нейронных сетей,

- взаимопереплетением их друг с другом с последующим возникновением новых – комплексных – психических функций,

- увеличением общего числа «извилин» в коре головного мозга и, как следствие, увеличением поверхности коры головного мозга,

- объединением новых нейронных систем со старыми с последующим интеграцией информации в единой непротиворечивой Картине Мира.

Такая Картина Мира персонально оригинальна и принципиально неповторима. Она строится человеком всю его жизнь с первого до последнего его дня. Ее физиологический субстрат – необыкновенно запутанные для постороннего некомпетентного наблюдателя нейронные сети

- с трехмерной архитектурой,

- где отсутствует даже намек на какую-либо вертикальную иерархию и

- с наследственно «прошитой» рефлекторной готовностью в случае усталости (энергетического дефицита), болезненности или травматического поражения некоторых фрагментов (участков) нейронной сети «автоматически» непроизвольно сформировать и запустить компенсирующие обходные связи, дублирующие функции пораженных участков.

Работа Картины Мира обеспечивается огромными ресурсами энергии. Ее вырабатывают митохондрии - специальные клеточные «аккумуляторы» или «станции», преобразующие химическую энергию, извлекаемую из синтеза биологических веществ, содержащихся в организме, в энергию электрическую, преобразуемую впоследствии – в биопсихическую энергию мысли, поступка или их торможения.

Гигантская энергетическая затратность, не сопоставимая своей емкостью с работой иных систем организма, не позволяет одновременно эксплуатировать целиком всю Картину Мира или некоторое запредельное множество ее систем и фрагментов. Поэтому информация из Картины Мира включается и работает последовательно поэтапно и фрагментарно – с непременными периодами торможения (отдыха). Для непосвященного в особенности работы физиологических «моторов» человеческого мышления, эксплуатирующего информацию Картины Мира, подобные включения и отключения умственной работы выглядят как «припоминание» или «забывание» (в лексике профанного сознания).

Припоминание – это волевая активация ранее бездействовавших нейронных комплексов для включения их в коалицию с новыми нейронными комплексами. Подобные нейронные коалиции являются физиологической основой так называемой «новой информации» из программ обучения и воспитания, которые пытаются донести до ума учащихся наивные педагоги. Они несчастные и не подозревают о существовании подобной физиологической основы их дидактических усилий в лице потусторонних и демонических для традиционной учительской практики синаптических связей. И когда учителя винят своих учеников за нерадивость, лень, бестолковие, глупость, безделие, они просто не знают где прячутся подлинные виновники их профессионального фиаско. Ведь когда ребенок «не хочет» или «не может» чему бы-то ни было научиться, то, на самом деле, виновен не ребенок. Виновны премерзкие, будь они прокляты, подспудные нейронные связи, неведомо где прячущиеся от сотрудников министерства образования, Бог весть как образующиеся и руководимые Бесами, неподвластными ни чиновному, ни даже православному поповскому могуществу.

На языке «Информационной парадигмы дидактики» «понять», «усвоить» или «познать» какую бы-то ни было информацию – есть ни что иное, как включить, вписать ее в персональную Картину Мира. Там – в дремучих и поганских (языческих) дебрях ее иллюзорно туманных интеллектуальных соблазнов кванты информации, воплощенные в телесном облике новых нейронных конфигураций, связываются синаптически с уже существующими – старыми элементами психической архитектуры, после чего и возникает ЧУДО НОВОГО ЗНАНИЯ.

И, под конец, намекну вам прозрачненько про все эти хитрые игры микроэлементов в нервных клетках: кальция, натрия, калия…, куда они поступают прямиком из желудка? Тех самых, которые возбуждают энергию и приводят в движение тело и душу ребенка, заодно, порождая оптимизм и желание учиться. Мне нужно теперь – после всего сказанного – специально разъяснять важность качественного питания учащегося ребенка? Так, чтобы его мозг работал предельно эффективно? Или сами догадаетесь?

(Продолжение следует)

Оценили 0 человек

0 кармы