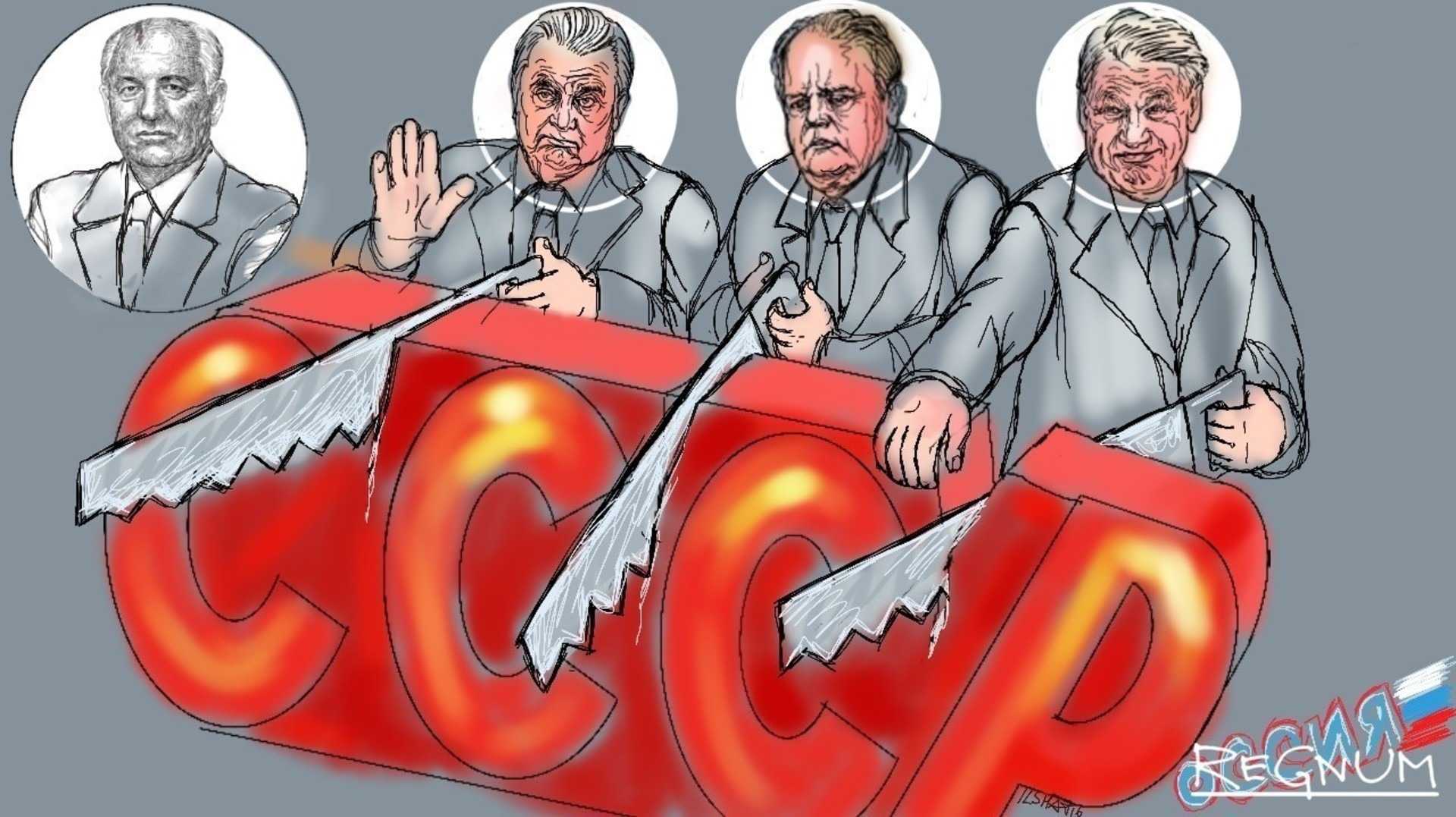

Кто-то, повторяя за китайскими аналитиками, утверждает, что СССР пал в результате поражения в "холодной войне". Кто-то возражает, считая, что причина гибели великой страны - вырождение правящей элиты.

Ну, во-первых, не слушайте китайских аналитиков. Точнее, слушайте их очень внимательно, но делайте собственные выводы, а не уподобляйтесь нынешним официальным российским академическим китаеведам, которые и китайским-то языком владеют через одного, да и то порой дурно, зато взахлёб тиражируют китайские выводы и оценки. Советский Союз действительно потерпел поражение в "холодной войне", но произошло это не на одном американо-европейском "фронте", как принято считать, а сразу на двух "фронтах", - ещё и на китайском, причём, сначала на китайском, а уж после - на американо-европейском.

Принципиальное практическое решение о нормализации отношений с СССР было принято на совещании руководящих работников МИД КНР (естественно под эгидой ЦК КПК) в июле-августе 1982 года. Но снижать накал конфронтации и переходить к нормальным межгосударственным отношениям с СССР в Китае собирались не на принципах взаимной выгоды, "стремления к обоюдному успеху" и прочей пропаганды, которую Китай вещает вам сегодня, а через военно-политическую победу, которая виделась Пекину в выполнении Советским Союзом трёх принципиальных для китайской стороны военно-политических условий:

- полный вывод советских войск из МНР и сокращение советской группировки на китайско-советской границе до уровня 1964 года;

- полный вывод советских войск из Афганистана;

- полный вывод вьетнамских войск из Кампучии.

Только после устранения этих "трёх больших препятствий" китайская сторона была готова выстраивать нормальные добрососедские отношения с нашей страной. Собственно об этом все годы говорили китайцы на двусторонних политических консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, стартовавших за месяц до кончины Брежнева. И именно эту тему как центральный вопрос двусторонних отношений назвал Хуан Хуа в полуторачасовой беседе с А.А.Громыко во второй половине дня 16 ноября 1982 года, когда китайская делегация в составе министра иностранных дел КНР Хуан Хуа, главы Департамента СССР и Восточной Европы МИД КНР Ма Сюйшэна и его заместителя Ван Цзиньцина, главы Канцелярии китайской делегации на китайско-советских политических консультациях Ли Фэнлиня находилась в Москве, куда накануне спешно прибыла на похороны Л.И.Брежнева, стремясь реализовать шанс "похоронной дипломатии". И это исторический факт, что и А.А.Громыко в той беседе с Хуан Хуа, и советские делегации на двусторонних политических консультациях до 1985 года занимали неизменно твёрдую и последовательную позицию: СССР, как и Китай, за нормализацию отношений, но без предварительных условий, а в тех сферах, где у СССР и КНР нет разногласий, то есть через активизацию и расширение научно-образовательных, торгово-экономических, культурных и т.д. связей.

Принципиальная позиция советской стороны в диалоге с Китаем была в корне пересмотрена группой Горбачёва, который дал конкретную "отмашку" фактической сдаче этих базовых позиций в мае 1986 года на закрытом совещании ответработников МИД СССР, в частности заявив:"Добрососедские отношения с КНР для нас не менее важны, чем отношения с США и другими странами. Китай - ядерная держава, которая быстро развивается сейчас. От советско-китайских отношений всё более зависит международная обстановка". Этот на словах верный тезис на деле обернулся покорным выполнением поздним СССР трёх главных китайских военно-политических условий. 28 июля 1986 года, выступая во Владивостоке, Горбачёв заявил об обсуждении с руководством МНР вопроса о выводе значительной части советских войск из Монголии.

Более года, начиная с мая 1987, Горбачёв, Шеварднадзе и завотделом ЦК КПСС Медведев "обрабатывали" кампучийцев и вьетнамцев, пока 20 июля 1988 года Генсек ЦК КПВ Нгуен Ван Линь не сообщил Горбачёву о принципиальном решении вывести вьетнамские войска из Кампучии в конце 1989 года - начале 1990 года. 4 февраля 1989 года СССР и КНР заключили соглашение о взаимном сокращении численности войск на границе. 15 февраля 1989 года советская 40-я армия была выведена из Афганистана. 15 мая 1989 года, в первый день своего визита в Китай, Горбачёв заявил о частичном выводе советской 39-й армии из МНР, полный вывод оттуда уже российских войск завершился в начале 1992 года. Нормализация советско-китайских отношений действительно позволила на обозримую перспективу "замирить", "успокоить" протяжённую границу СССР/РФ с Китаем, кардинально снизить расходы на содержание военной группировки на китайском направлении. Но всё дело в том, что этот "бесконечный жест доброй воли" в исполнении позднего СССР, а теперь РФ, воспринимается китайским глубинным конфуцианским общественно-политическим сознанием как проявление непоследовательности - самого "страшного греха" "благородного мужа", суть поведения которого - никогда не подстраиваться под обстоятельства, под окружающих, всегда и во всём гнуть свою линию, отстаивать свои принципы, чего бы это ему ни стоило. И не следует считать, что это просто "китайские национальные заморочки". Нейтралитет Китая с началом СВО, а теперь, когда СВО очевидно "буксует", настойчивые попытки Китая найти точки соприкосновения с США, в том числе и для того, чтобы, если Россия "не сдюжит", оказаться с Америкой не в состоянии "один на один и ствол в ствол", а по крайней мере в состоянии "конструктивного диалога", - всё это проявление подлинного отношения Китая к так называемому "квази-союзу" с Россией, подлинное восприятие Китаем России не как "кровного союзника", а всего лишь как "партнёра". ("Кровный союз" - высший статус в характеристике Китаем его отношений с другим государством; на сегодняшний день Китай никого не называет своим "кровным союзником", раньше он так называл Северную Корею).

Да, Китай видит в лице России чрезвычайно важного, возможно, даже самого важного своего "партнёра", то есть видит в лице России очень значимый для китайских интересов, но всего лишь "инструмент" китайской внешней политики, пригодный ровно до тех пор, покуда он, этот "инструмент", способен выполнять свою главную с точки зрения Китая функцию надёжного военно-политического заслона от Запада и "стратегического тыла" в историческом противостоянии с Западом. (Китайцы иногда спорят, кто для них важнее, "железный брат" Пакистан, гарантирующий энергетическую безопасность Китая благодаря относительно короткому сухопутному "коридору" поставок импортных углеводородов из океанского порта Гвадар на китайскую территорию, или Россия, с которой Китай "взаимодействует", то есть координирует усилия в сфере "большой политики", в военной сфере, в частности "как бы должен" координировать с Россией свою позицию при голосовании в Совбезе ООН, а на деле, бывает, и подставляет "стратегического партнёра", стыдливо прикрываясь "нейтралитетом").

Это уж только потом, после устранения группой Горбачёва "трёх больших препятствий" и объявления Дэн Сяопином в мае 1989 года о том, что Китай и СССР "закрыли прошлое и открыли будущее", группа Горбачёва и сменившая её группа Ельцина последовательно сдавали базовые военно-политические позиции СССР/РФ и на американо-европейском направлении. В частности, последний эшелон Южной группы войск покинул Венгрию 16 июня 1991 года, последний эшелон Центральной группы войск покинул Чехословакию 21 июня 1991 года, Северная группа войск в Польше была расформирована 15 сентября 1993 года, Группа советских войск в Германии/Западная группа войск прекратила своё существование 31 августа 1994 года,

Во-вторых, по поводу "сгнившей правящей элиты". Надо сказать, "хрущёвская эпоха" изучена совершенно недостаточно, существует немало затёртых политических клише, связанных с ней.

Например, общим местом является тезис об ухудшении советско-китайских отношений по вине Хрущёва. Но практически не говорится о том, что приход к власти Хрущёва Китай воспринял в целом позитивно после десятилетий "сталинского диктата", когда Мао Цзэдуна переполняли обиды на "самовластный стиль Сталина", "подавлявшего самобытность КПК" и т.д.. По большому счёту явных и серьёзных разногласий после Сталина и до 1958 года у КПСС и СССР с КПК и КНР не было, а визит советской партийно-правительственной делегации во главе с Хрущёвым в Китай в сентябре-октябре 1954 года на празднование 5-летия образования КНР стал событием, до июля 1960 года обеспечившим Китаю колоссальные объёмы советской экономической, а также научно-технической и военной помощи. Более того, первое время после скандального доклада Хрущёва на 20-м съезде КПСС Китай поддерживал критику Сталина, по образному выражению Мао Цзэдуна: "Хрущёв снял крышку с кипящего котла". Как, впрочем, верно и то, что 20-й съезд КПСС стал триггером открытых сомнений Китая в правильности "копирования" советского опыта. Вскоре после этого съезда, в апреле 1956 года, Мао Цзэдун выступил на расширенном заседании ПБ ЦК КПК в докладом "О десяти больших отношениях", который в Китае сегодня считается "манифестом самобытного пути строительства социализма в Китае".

Вряд ли это простое совпадение, но как раз после этого доклада Мао Цзэдуна, а затем после 8-го съезда КПК (первая сессия) в сентябре 1956 года, в СССР в октябре 1956 года была создана специализированная структура, специализированный "мозговой центр", напрямую подчинённый ЦК КПСС и занимавшийся проблемами современного Китая. В октябре 1966 года эта структура оформилась как Институт Дальнего Востока Академии наук, просуществовавший до 7 июля 2022 года. После 2015 года, с уходом из жизни многолетнего (с 1985 года) директора Института, академика РАН, выдающегося китаеведа Титаренко М.Л., эта структура постепенно утрачивала свою изначальную профессиональную боевитость, свою изначальную нацеленность на подлинное служение национальным интересам Отечества, шаг за шагом превращаясь из элитного "мозгового центра" в заурядное бюрократическое учреждение, каких теперь не счесть. Вот почему сегодня чрезвычайно актуален вопрос воссоздания неведомственного, прямого подчинения Верховному Главнокомандованию "мозгового центра" по изучению современного Китая -настоящего наследника традиций национально ориентированного отечественного китаеведения.

Кстати, и некоторые волюнтаристские коллизии "хрущёвской эпохи", возможно, объясняются стремительно усложнявшимся в те годы характером отношений с Китаем. Взаимные сомнения и даже подозрения середины 50-х до поры не выливались в открытый конфликт двух партий и двух государств, и не существует единого мнения, где та чёткая "точка невозврата", после которой казавшийся нерушимым советско-китайски альянс стал обречён. (Мао Цзэдун такой "точкой невозврата" называл 1958 год, когда Китай, "отстаивая свой суверенитет", категорически отказал Советскому Союзу в просьбах построить на территории КНР станцию дальней связи для управления советским подводным флотом в АТР и разрешить советским подводным лодкам заходить для материально-технического обеспечения в китайские порты). Тем не менее, (прежде всего китайские) учёные приходят к выводу о том, что по-настоящему "напугал" Мао Цзэдуна не сам 20-й съезд КПСС с его "разоблачениями", а беспорядки в Польше и в Венгрии в 1956 году, в которых он увидел прямую угрозу внутриполитической ситуации в Китае. Как следствие руководство КПК и КНР развернуло "борьбу с правыми", начало пересматривать достаточно демократичные и перспективные решения 8-го съезда КПК (первая сессия), а затем взяло курс на те левацкие внутриэкономические мероприятия, которые принято называть "политикой трёх красных знамён". В контексте этих событий в Китае и следуя логике политических событий конца 50-х-начала 60-х в целом, становится понятнее стремление Хрущёва "не дать Китаю опередить СССР в построении коммунизма" и как следствие - волюнтаристская по сути политическая установка "построения коммунизма в СССР к 1980 году".

Идеология же "разложения", "распада страны", сформированная частью хрущёвской элиты, в те годы не могла дать и не дала тогда практического результата. При всех материальных соблазнах и кадровых извращениях "эпохи оттепели" костяк хрущёвской элиты всё-таки составляли ещё молодые фронтовики, люди, познавшие истину и цену жизни и не успевшие переродиться в "дряхлых застойщиков".

Тогда энтузиазм фронтовиков, их честное отношение к жизни подкреплялось, как сейчас принято говорить, "пустой советской пропагандой", призывавшей к служению Родине и народу. Отдельный разговор, насколько "пустой" была советская пропаганда, но фронтовики в массе своей верили в неё искренне, иначе они просто не победили бы сильнейшего врага. Эту веру большинство из них пронесли через всю оставшуюся жизнь, и аппарат управления, "пропитанный" такими людьми, при всех политических и экономических ошибках не посмел бы сдать страну. А вот когда эта "великая когорта" постепенно уходила, а груз ошибок множился, вот тогда наряду с объективными условиями (несовершенство экономической теории социализма прежде всего) возникли и субъективные условия для сдачи страны: попросту не стало тех, кто готов был жизнь положить за неё. Причём, если в далёких африканских и азиатских заграницах "чувство Родины" пробуждалось и продолжало двигать советскими людьми, то здесь, в центре Москвы, на Старой площади, на площади Дзержинского, на Арбате, мы, дети и внуки фронтовиков, откровенно спасовали, оказались слишком слабыми, прежде всего слабыми сознанием, изъеденным заполонившей общество в 80-е буржуазной моралью.

Сейчас тоже уповают на возвращение фронтовиков и обновление, улучшение аппарата управления. Но для того, чтобы это произошло, сегодняшние фронтовики должны вернуться так же, как их прадеды, - со славной и громкой победой, которая даст им несокрушимое моральное право заявлять подлецам об их подлостях. В противном случае будет так, как было после вывода войск из Афганистана и после первой чеченской войны: сомнительные военно-политические результаты дадут основание армии бюрократов, скрытых врагов, карьеристов и некомпетентных придурков свысока глядеть на парней с боевыми орденами и нашивками за ранения и надменно цедить:"Я вас туда не посылал".

Вот, говорят о "демографической дыре" из-за последствий войн и социально-экономической катастрофы 90-х. А надо бы ещё говорить о "кадровой дыре". Поколение 40-летних, которое сейчас объективно преобладает в аппарате управления, а также в армии и в спецслужбах, это ведь те, кому на момент распада СССР было лет по 10, те, чьё взрослое сознание формировалось Гайдаром, "лечившим" страну экономическим "шоком" и призывавшим сократить армию до 300 тысяч, Чубайсом, не просто продававшим бесценное госимущество за бесценок, а готовым приплачивать за него, лишь бы "заколотить крышку гроба коммунизма", Ельциным, усвоившим из глубочайшего ленинского теоретического наследия единственное, но главное для себя правило, - власть прежде всего. Говорят, многих из этих современных управленцев учили в неких "школах Президентского резерва". Не знаю, чему, как, а, главное, кто учил и учит их в этих "школах". Судя по тому, что для многих их них главное правило жизни - деньги и власть, а не служение и самопожертвование, можно только догадываться, сколько педагогическо-академической "гнили" исправляет сегодня мозги "детям 90-х".

Оценили 24 человека

34 кармы