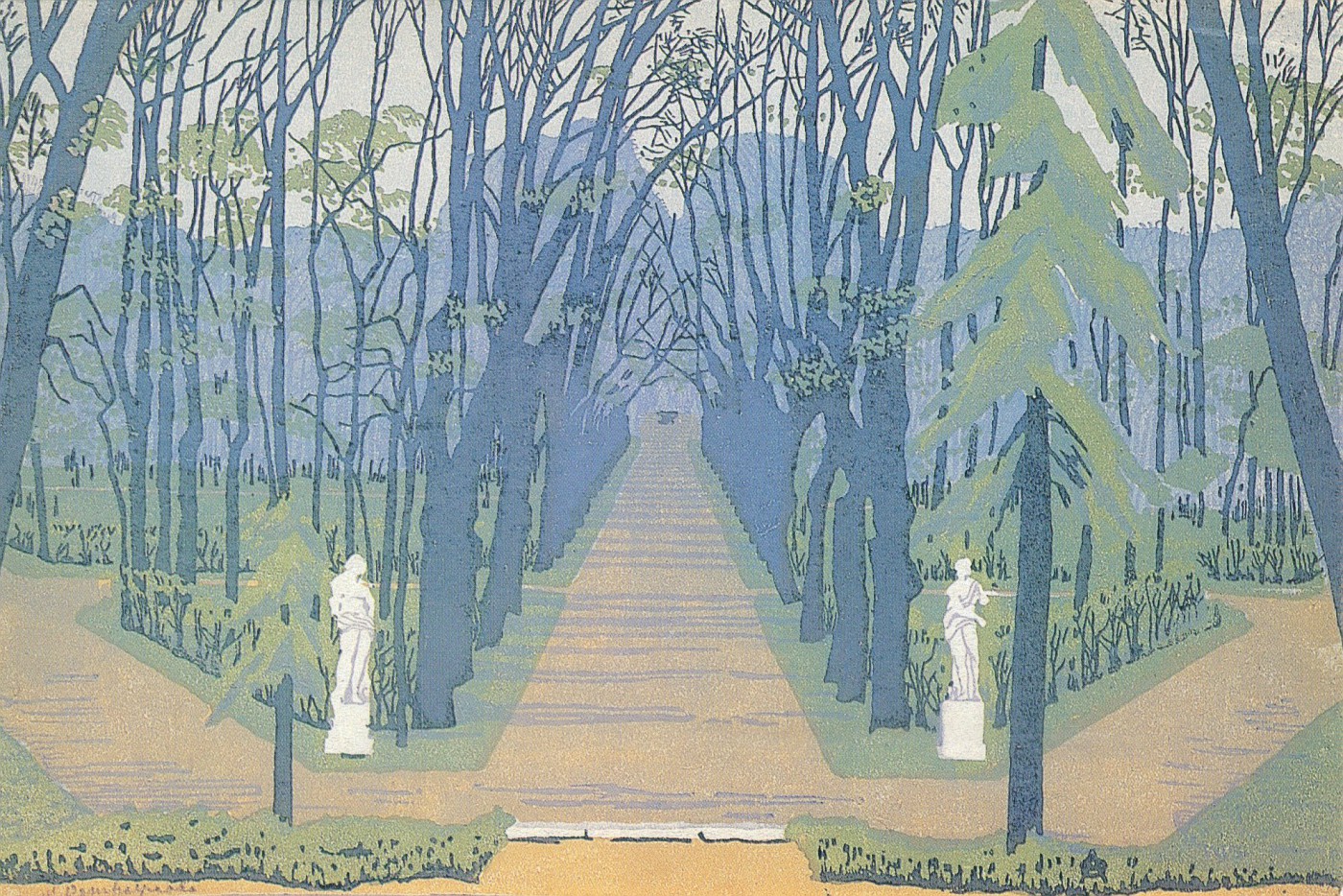

«Чудо Михайловского парка. На зеленой траве – золотые полосы солнца. Золотые полосы под темными шатрами деревьев. Еще раз понял, какой прекрасный, истинно петербургский художник Остроумова-Лебедева». (Юрий Нагибин «Дневник»)

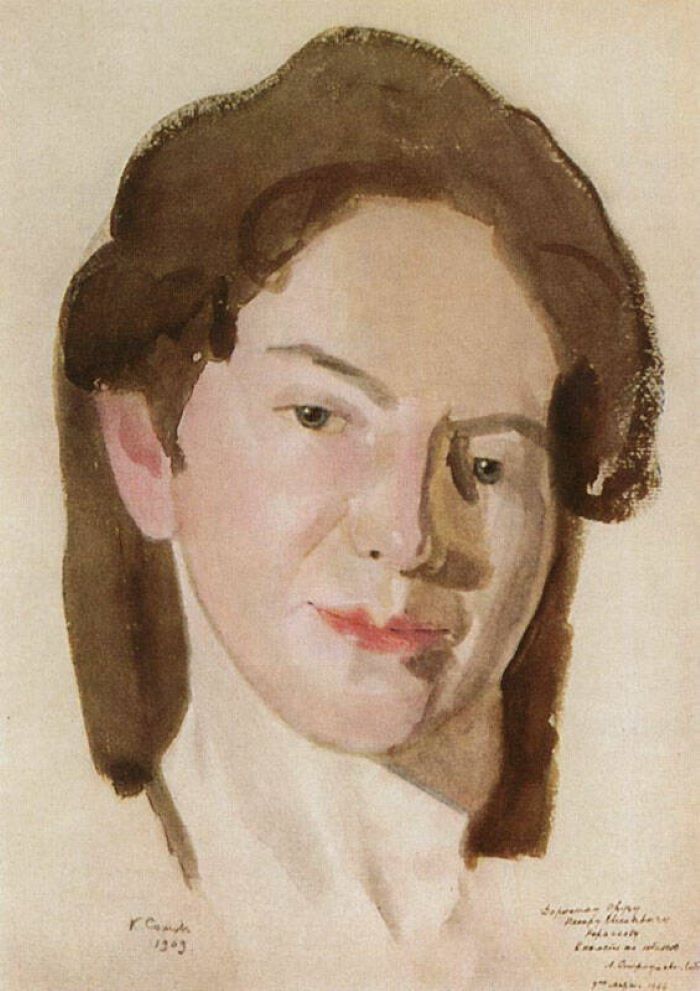

Этой маленькой женщине с мягкими, чуть неуверенными движениями суждено было стать спасительницей гравюры на дереве. Анна Петровна вдохнула жизнь в сложную технику, почти забытую из-за бурного развития фотографии, а также вошла в историю как один из самых «петербургских» мастеров.

В рейтинге граверов России первой половины XX века Остроумова-Лебедева является не только «звездой первой величины», но и возродившей это искусство в России.

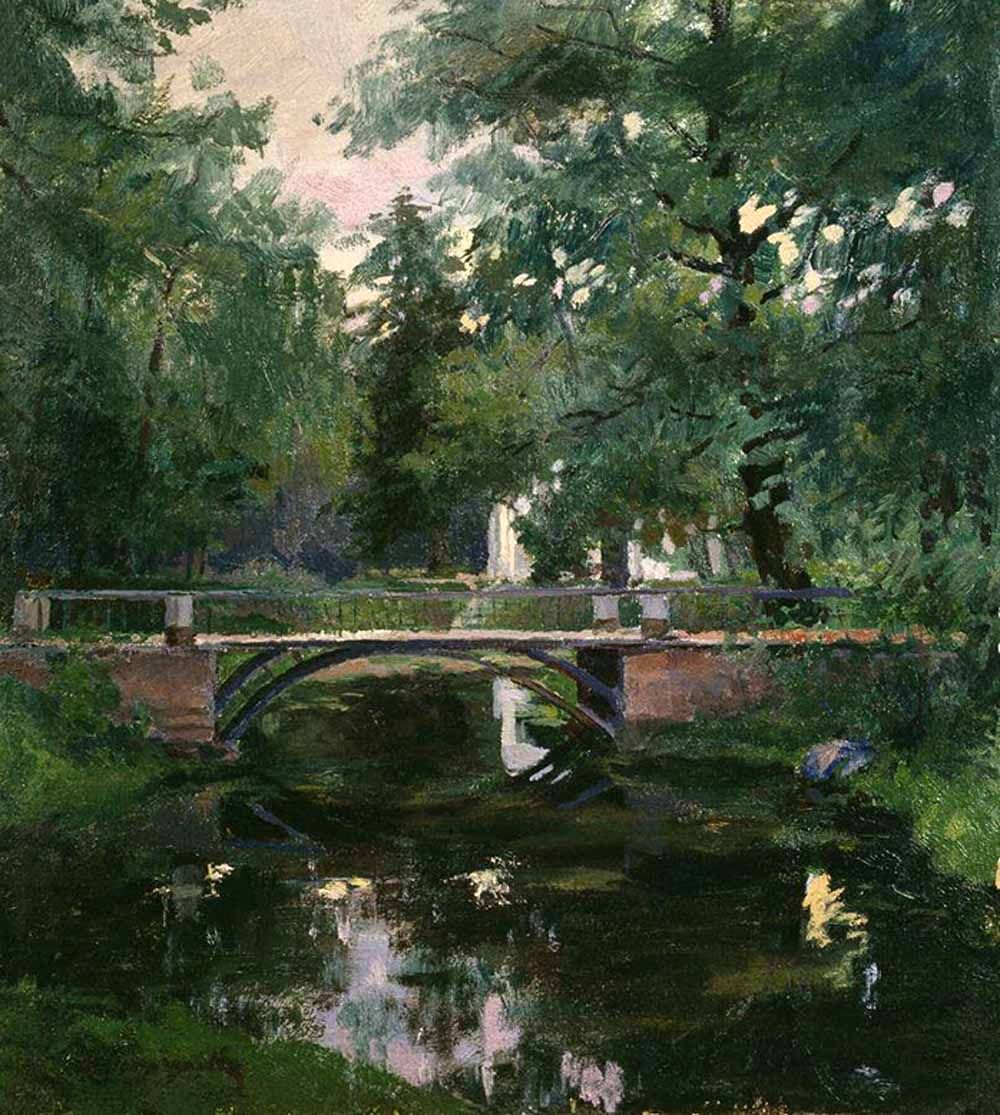

А. Н. Бенуа: «… в гравюрах она владеет крепостью штриха, которая ей позволяет доводить до крайней степени убедительного лаконизма передачу своих впечатлений; в гравюрах она, как никто, умеет, пользуясь минимумом цветовой шкалы, передать в красках желаемое настроение. В акварелях она радует глаз свободой мазка, и опять-таки эти её вещи блещут чарующими переливами и созвучием красок, необычайно остро подмеченных на натуре».

Очень сложно представить в наши дни, чего могло стоить застенчивой милой барышне конца XIX — начала XX века посвятить жизнь изобразительному искусству.

Зинаиде Серебряковой, наиболее известной отечественной художнице, помогло удачное стечение обстоятельств: она выросла в творческой атмосфере — ее многочисленные родственники рисовали, чертили, лепили.

Иным образом складывалась судьба Анны Остроумовой-Лебедевой.

Анна Петровна родилась 5 [17] мая 1871 года в Санкт-Петербурге в 1871 году в Санкт-Петербурге в семье сенатора(вторую фамилию она приобрела в 1905 г., выйдя замуж за известного ученого-химика С. В. Лебедева) Петра Ивановича Остроумова, к моменту зрелости дочери ставшего тайным советником, одним из высших гражданских чиновников Синода Русской православной церкви.

Она училась в известной петербургской Литейной гимназии вместе с дочерьми Федора Михайловича Достоевского и Якова Петровича Полонского, кстати, ближайшего друга ее отца.

И хотя она училась весьма успешно, непреодолимой была страсть Остроумовой к рисунку, далеко не всегда радовало ее родителей.

Одновременно с занятиями в гимназии она посещала вечерние классы Василия Васильевича Матэ в Училище технического рисования барона Александра Людвиговича Штиглица, где обучалась искусству графики.

Затем настояла на не вполне обычном для девушек ее круга действии — поступила в Императорскую Академию художеств, где в 1892-1900 годах продолжила обучение.

Ее мечтой стало попасть в мастерскую Ильи Ефимовича Репина, и это удалось, хотя их отношения складывались временами по-разному.

Также её преподавателями были Константин Аполлонович Савицкий и Павел Петрович Чистяков.

Именно Илья Ефимович Репин посоветовал Анне Остроумовой-Лебедевой продолжить учебу в Париже: «Вы там во всем разберетесь…» — заключил он.

В 1898-1899 годах Остроумова-Лебедева занималась в Париже, где совершенно неожиданно выбрала себе наставником вовсе не какого-либо прославленного француза, а американского мастера Джеймса Уистлера.

Она вспоминала: «…он …часто садился на мой табурет, брал кисти и палитру и учил прямо на холсте, на моем этюде».

Увлечение Дж. Уистлером, было, вероятно, данью моде и следствием юношеской эксцентричности.

С этой же поры художница стала активно участвовать в деятельности нового художественного объединения «Мир искусства». Александр Николаевич Бенуа назвал ее «…одной из самых цельных и типичных фигур» творческого объединения.

А. П. Остроумова-Лебедева сама, с присущей ей прямотой, определила свое место в истории искусства: «…гравюра в России с конца 19-го века пошла по новому пути и из ремесленной сделалась оригинальной, самодовлеющей гравюрой. Начало этому положила Я.»

Поворотным в ее судьбе оказался 1900 год. Художница дебютировала со своими гравюрами на выставке Мира искусства (с которым в дальнейшем прочно связала свое творчество), затем получила вторую премию за гравюры на конкурсе ОПХ и закончила Академию Художеств со званием художника, представив 14 гравюр.

Остроумовой-Лебедевой принадлежала главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества — после долгого существования в качестве репродукционной техники; особенно велика заслуга художницы в возрождении гравюры цветной. Оригинальные приемы обобщения формы и цвета, выработанные ею, были усвоены и использованы многими другими художниками.

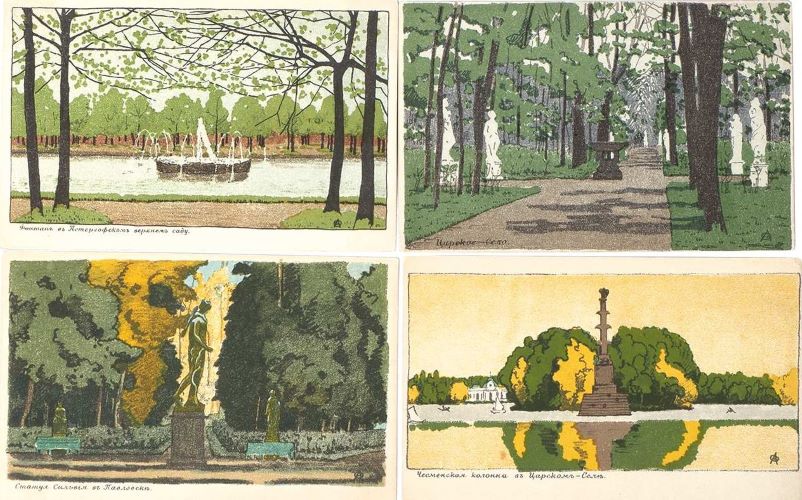

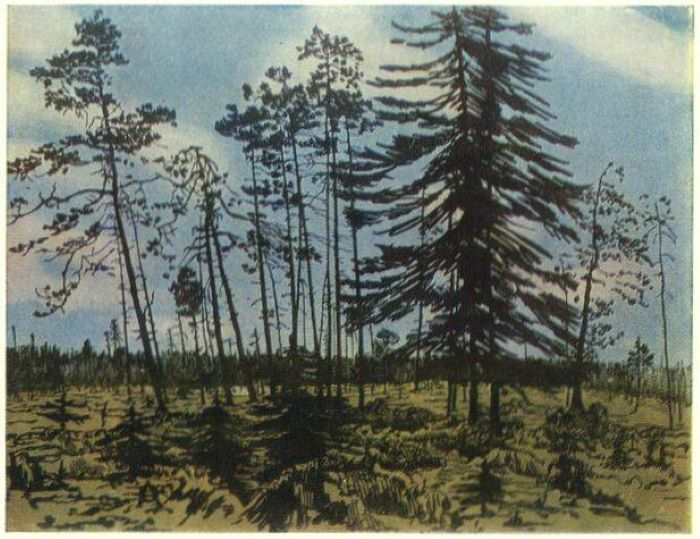

По-своему интересны и незаурядны были произведения, создававшиеся художницей по впечатлениям от частых поездок — как за границу (Италия, Франция, Испания, Голландия), так и по стране (Баку, Крым). Часть из них была исполнена в гравюре, а часть — в акварели.

Коньком Остроумовой-Лебедевой были пейзажи. И прежде всего городские виды, соединившие природу и архитектуру. Например, эстампы с очертаниями Венеции — сказочного города, имевшего для Анны особое значение.

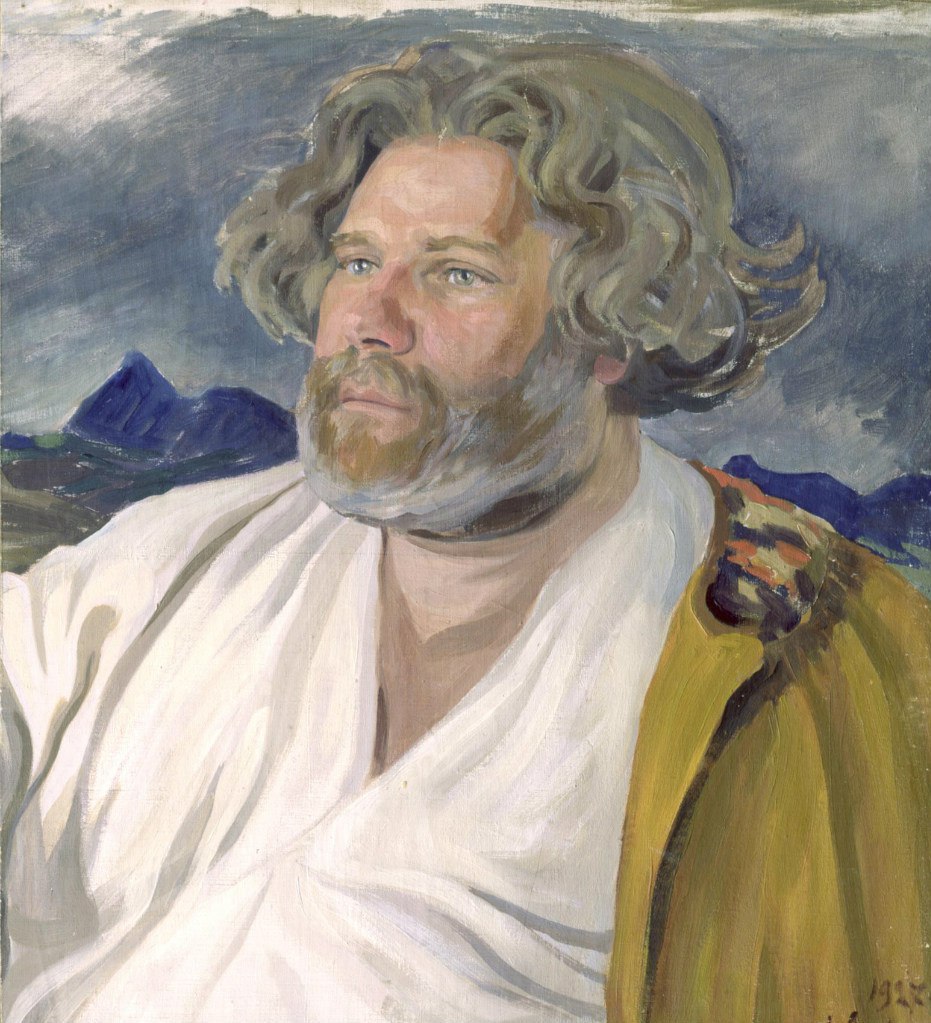

Именно там в 1903 году она поняла, что влюблена в двоюродного брата, талантливого химика Сергея Лебедева, впоследствии первым синтезировавшего каучук в промышленном масштабе.

Чувство оказалось взаимным, и в 1905-м они поженились.

Брак был счастливым: муж во всем поддерживал художницу, горевшую искусством.

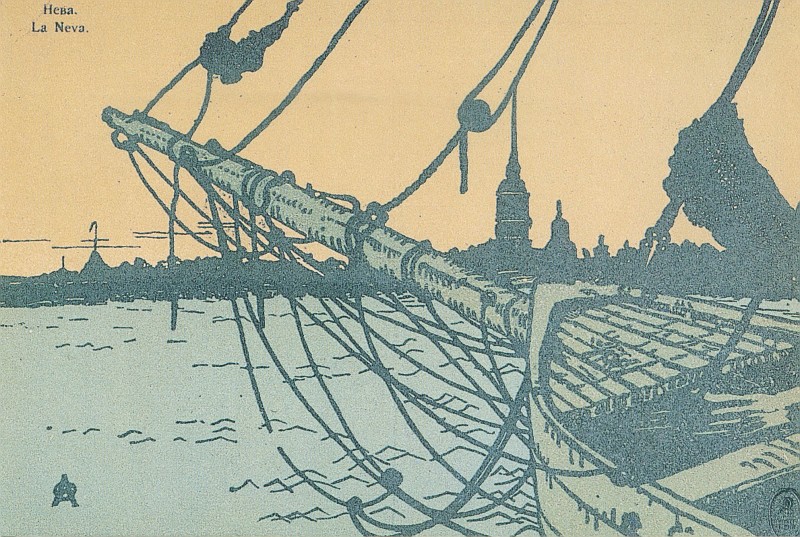

Анне Петровне удавались виды Петербурга. Тонкий шпиль Адмиралтейства, исчезающая в легкой дымке невская перспектива, сумерки на Крюковом канале… Виртуозно переданные пышность и строгость северной столицы. В углу — скромный значок вместо подписи: «Л», обведенная кружком — буквой «О».

Анна Петровна оставалась верна своей «гравировальной страсти» всю жизнь.

И в Санкт-Петербурге в счастливые годы перед Первой мировой войной.

И в Петрограде времени революции, которую она приняла без восторга, хотя поначалу, как и многие художники, была настроена оптимистически.

И в Ленинграде сталинского времени, когда ей пришлось создавать образы социалистического города — цикл «Новое строительство».

И в годы блокады, пережитой ею, сумевшей сохранить любовь к красоте Петербурга и придать своим работам особую человечность.

Основной темой ее гравюр был Петербург, изображению которого она посвятила несколько десятилетий неустанного труда.

Образ Петербурга у Остроумовой-Лебедевой формировался в течение

почти полувека.

Однако его главные черты были найдены художницей в наиболее радостные и спокойные годы — в течение первого десятилетия ХХ столетия.

Её цветные и черно-белые гравюры — как станковые, объединенные в циклы (Петербург, 1908-10; Павловск, 1922-23, и др.), так и исполненные для книг В. Я. Курбатова Петербург (1912) и Н. П. Анциферова Душа Петербурга (1920) — до сих пор непревзойденны по точности ощущения и передачи величественной красоты города и по редкому лаконизму выразительных средств.

Воспроизводимые по-многу раз и но разным поводам, они давно стали хрестоматийными и пользуются исключительной популярностью.

После войны у нее появился ученик, исключительно преданный, деятельный, умевший ей помочь, — московский гравер и педагог Николай Васильевич Синицын.

Она называла его не только учеником и другом, но и более торжественно: «Мой представитель в Москве».

Николай Васильевич безмерно восхищался ее творчеством, стремился бескорыстно помочь и достигал в этом успеха — и в бесконечных хлопотах о присвоении ей звания академика при восстановленной Академии художеств, и в издании трехтомных «Автобиографических записок», да и во множестве других дел, которые обременяли и нередко раздражали часто болевшую, особенно после смерти горячо любимого мужа академика-химика Сергея Васильевича Лебедева, Анну Петровну.

Одаренный и хорошо подготовленный живописец, Остроумова-Лебедева не могла работать масляными красками, потому что их запах вызывал у нее приступы астмы.

Но она в совершенстве овладела трудной и капризной техникой живописи акварелью и занималась ею всю жизнь, создавая превосходные портреты.

С 1949 года избрана действительным членом АХ СССР.

Анна Петровна Остроумова-Лебедева положила начало возрождению русской оригинальной хромолитографии и цветной ксилографии, в акварели изображала в основном виды Петербурга и его окрестностей, создавала пейзажи, органично включающие в композицию архитектурные строения.

Последние годы жизни художницы были омрачены надвигающейся слепотой, но, пока было возможно, она продолжала трудиться. Скончалась Остроумова-Лебедева 5 мая 1955 года в Ленинграде. Похоронена в Некрополе мастеров искусств.

Её Петербург останется незыблемым памятником художнице в истории русской культуры, даже если, как сказал однажды Иосиф Бродский, «в одночасье современники умрут», и многое, связанное с тем временем, еще памятное сегодня, канет в небытие.

Наше видение и восприятие великого города на Неве в будущем, как и сегодня, будет определять взгляд маленькой женщины сквозь стекла ее старомодного пенсне со шнурком и движения граверного резца в ее руках.

Оценили 0 человек

0 кармы