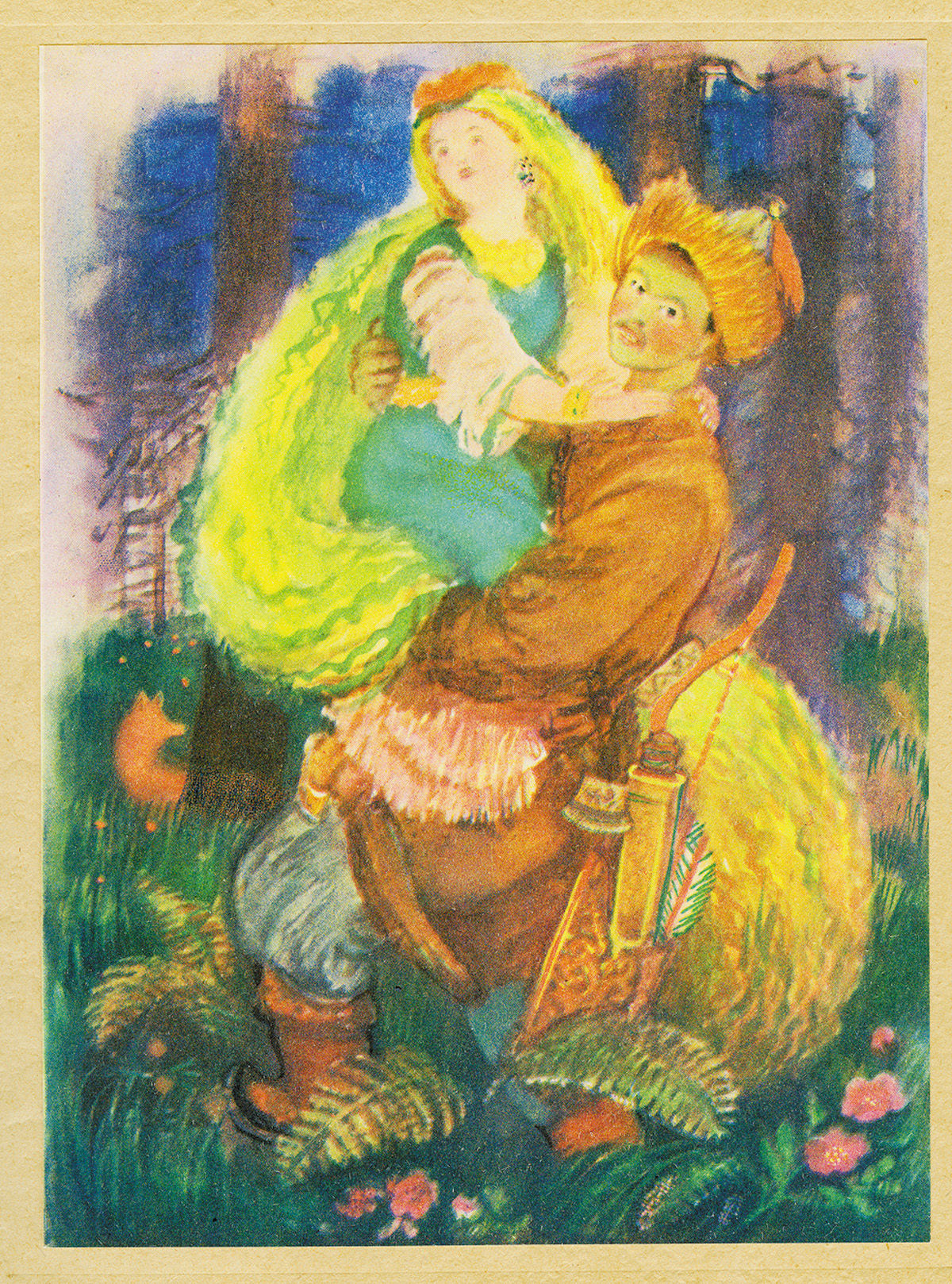

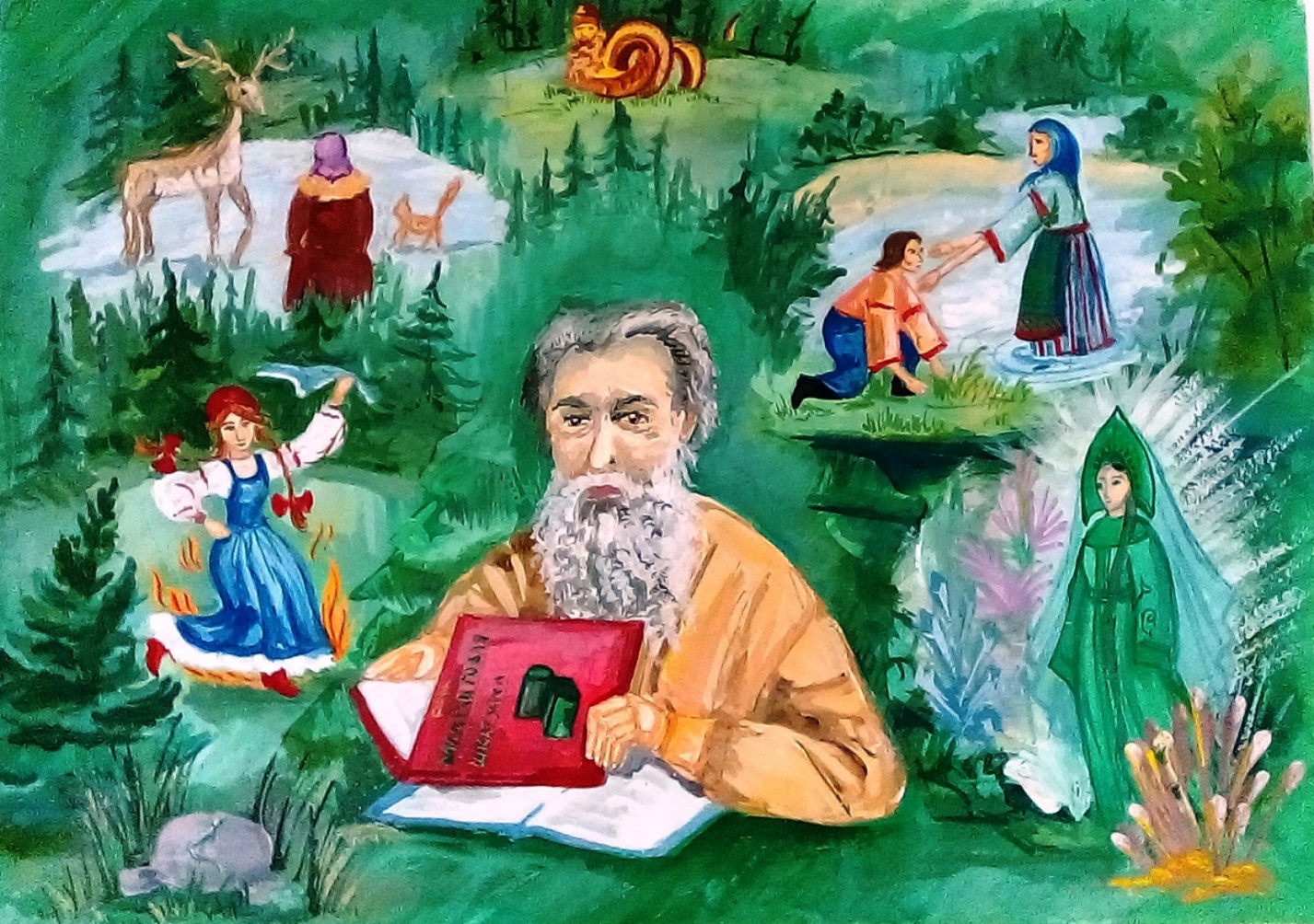

О сказах Бажова критики сразу начали спорить: это он сам придумал или русский народ? Это записи фольклора или авторское творчество? Правы все: это придумал и русский народ, и сам Бажов.

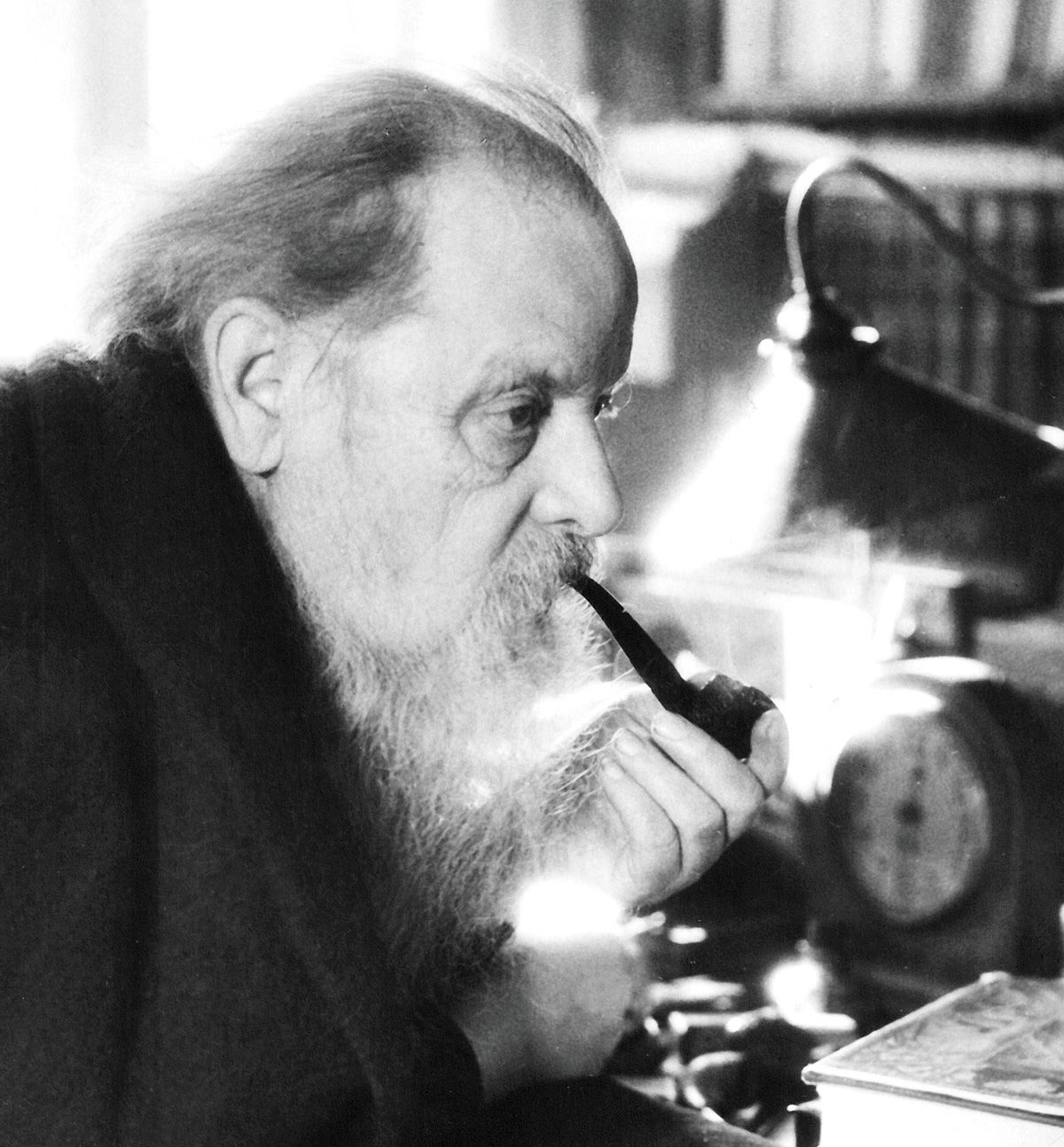

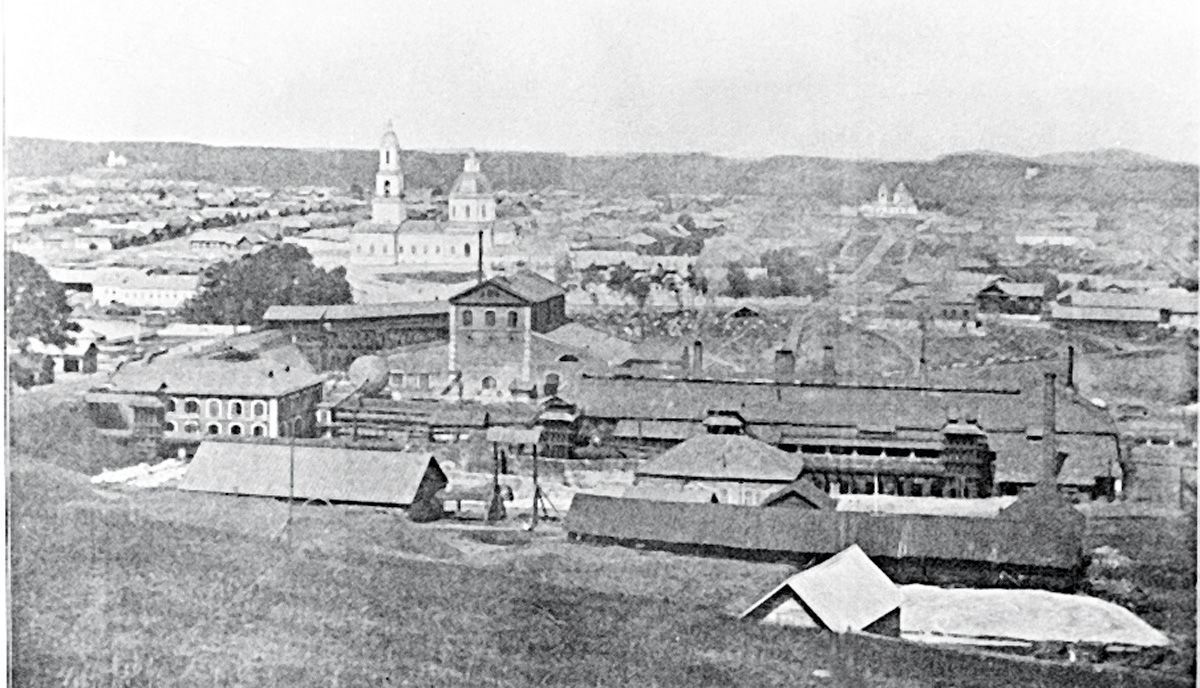

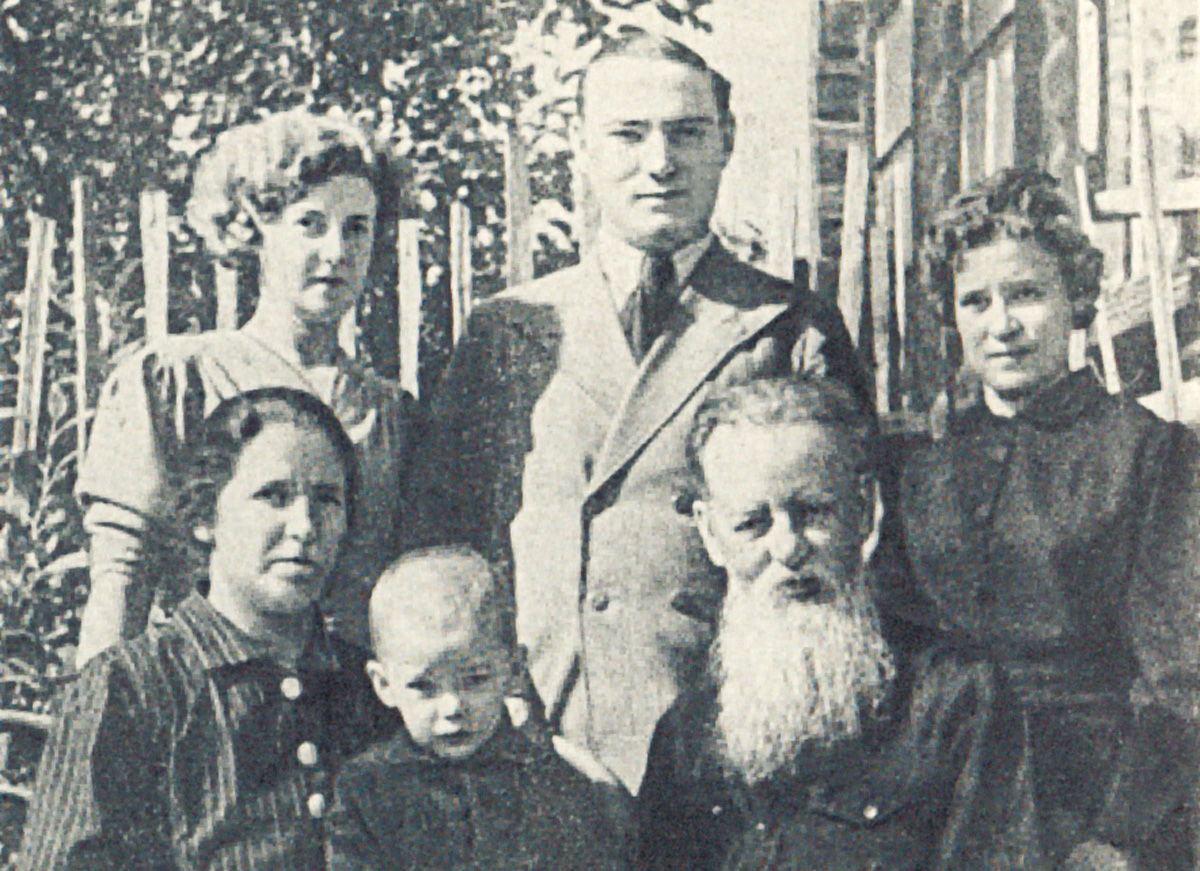

Будущий сказочник Павел Бажов был единственным сыном горного мастера Петра Васильевича Бажова и его жены Августы Стефановны. Родился он в маленьком городке Сысерти 15 (28) января 1879 года. Фамилия семьи тогда писалась как "Бажевы".

ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ: СРЕДИ РАБОЧИХ

Отец работал на металлургическом заводе.

Характер у отца был сложный — отсюда, возможно, и его прозвище — Сверло: ехидные остроты, адресованные фабричному начальству, не раз стоили ему должности.

Семья то и дело кочевала — отец работал то на одном заводе, то на другом.

"Работал отец в пудлингово-сварочных цехах в Сысерти, Северском, Верх-Сысертском и Полевском заводах, — писал Бажов в автобиографии. — К концу своей жизни был служащим — "рухлядным припасным" (это примерно соответствует цеховому завхозу или инструментальщику)".

Мать была круглой сиротой. В детстве ее взяли в "барскую рукодельню", где она выучилась плести кружева и вязать

Её кружева и узорчатые чулки пользовались спросом у местных дам, а заработки помогали семье выживать, когда Петр Васильевич сидел без работы.

Автобиографическая повесть "Зеленая кобылка" дает некоторое представление о детстве Бажова в маленьком городке, где мальчишки воюют улица на улицу, торчат целыми днями на рыбалке, а возвращаясь домой, получают нагоняй от матери и кусок хлеба от доброй бабушки.

Мальчик заслушивался сказками сысертских стариков — в особенности бывшего горного мастера Василия Хмелинина, или дедушки Слышко, о котором Бажов рассказывает в "Уральских сказах".

Дедушка работал сторожем дровяного склада при заводе, и маленький Павлуша с приятелями бегал в хмелининскую сторожку-"караулку" на Думной горе слушать истории о старом времени.

В земской трехлетней школе Павел был лучшим учеником.

Оказалось, у него была великолепная память.

Раз библиотекарь в шутку сказал ему, что второй том Пушкина выдают тем, кто выучил первый наизусть — и Бажов выучил наизусть весь первый том Пушкина!

О чудо-мальчике услышал ветеринарный врач Смородинцев, который посоветовал родителям отдать сына в Екатеринбургское духовное училище: плата за обучение там была гораздо ниже, чем в гимназии. На первых порах мальчик жил дома у Смородинцева в поселке Верх-Исетского завода, затем перебрался в ученическую квартиру.

В духовном училище Павел проучился с 10 до 14 лет, а в 1893 году поступил в Пермскую духовную семинарию.

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ: СЕМИНАРИСТ И УЧИТЕЛЬ

Здесь Бажова за красноречие прозвали Ритором.

Семинарию он окончил "по первому разряду", с третьим результатом, ему предложили поступать в Киевскую духовную академию на казенное содержание.

Бажов отказался: он не собирался становиться священником.

Надеялся поступить в Томский университет — один из трех университетов в Российской империи, куда принимали семинаристов. Но денег на оплату обучения у него не было.

Отец его умер, когда он был в четвертом классе семинарии, у матери стало слабеть зрение, она больше не могла заниматься рукоделием. Поэтому Бажов уехал работать учителем начальной школы в деревне Шайдуриха под Невьянском.

Через три месяца по хлопотам Смородинцева молодого учителя отозвали в Екатеринбург, где он начал преподавать в духовном училище, в котором сам учился.

Преподавал русский и церковнославянский языки, русскую литературу и даже арифметику, чистописание и черчение.

Это и была его первая настоящая работа.

С 1908 года он работал и в епархиальном училище, где готовили учительниц.

На одной из своих выпускниц, Валентине Александровне Иваницкой, он женился в 1911 году.

Ариадна Павловна Бажова, дочь писателя, рассказывала в одном из интервью:

"Мама говорила, что папой восхищались все ученицы.

Правда, к нему женщины всегда были неравнодушны, притом что он ни за кем никогда не ухаживал — был предан моей мамочке.

А учителем был строгим, критиковал ее за сочинения, но на выпускном (видимо, присмотревшись) сделал предложение.

И они счастливо прожили сорок лет".

Учителем Бажов проработал до 1917 года.

На длинные летние каникулы он уезжал в экспедиции, в которых изучал быт рабочих, условия их труда, собирал крестьянский и рабочий фольклор.

Весь собранный материал, жаловался Бажов в автобиографии, пропал вместе с его библиотекой во время Гражданской войны, когда Екатеринбург был под властью белых.

Сам Бажов к 1917 году был уже убежденным красным.

Но большевиком он стал не сразу.

ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ: РЕВОЛЮЦИОНЕР

В 1905 году, во время Первой русской революции, Бажов участвовал в рабочих маёвках и даже попал в тюрьму, где просидел два месяца: по одной версии, из-за маёвки, по другой — из-за участия в "учительском союзе".

В партийной анкете он потом писал, что участвовал в это время в "анархо-народнических группировках".

Но первая его книга — "Программа трудового крестьянства (к вопросу о крестьянской организации)", которую он издал летом 1917 года, — близка к программе эсеров.

В советское время Бажов пытался отмежеваться от эсеров, объясняя, что был, скорее, анархистом и блокировался с ними по тактическим соображениям.

Однако первый его опубликованный текст — педагогический: "Мамин-Сибиряк как писатель для детей" ("Екатеринбургские епархиальные ведомости", 1913).

А с 1917 года Бажов начинает регулярно печататься, причем в центре его внимания уже не педагогика, а выборы в Учредительное собрание, свобода слова...

Он публикуется в газете "Заря народоправства", иногда подписывается псевдонимом Деревенский.

Сразу после женитьбы Бажов решил обзавестись собственным домом: взял кредит и начал стройку.

Большой бревенчатый дом с высокими потолками, в котором он потом прожил почти всю жизнь, был построен к 1914 году.

Но началась Первая мировая война.

Бажовы с двумя детьми, погодками Ольгой и Еленой, уехали в Камышлов, где жили родители Валентины Александровны.

Здесь Бажов тоже преподавал, но с началом революционных событий активно занялся политикой.

В августе 1917 года даже стал городским головой — и в этом качестве 29 октября подписал опубликованное в городской газете "Воззвание революционного комитета".

В 1918-м он уже член исполкома Камышловского уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, а затем — комиссар просвещения.

Летом того же года, когда Камышлов заняли белые, Бажов пошел добровольцем в Красную армию.

Воевал в составе 29-й дивизии, редактировал газету "Окопная правда".

В конце 1918 года белая армия пошла в наступление.

Этот период в советской истории Гражданской войны называют "Пермской катастрофой".

29-я дивизия отступала на Пермь через Нижний Тагил, но Пермь была уже занята белыми, и отступать оказалось некуда.

Ловушка захлопнулась, попавших в нее красноармейцев истребляли безжалостно, впрочем, дикой жестокостью в этой войне отличались обе стороны.

Бажов, к тому времени не только редактор газеты, но и секретарь партийной ячейки Уральской дивизии, попал в плен к колчаковцам. Позже, в 1933 году, ему предъявили обвинение в том, что в плен он сдался сознательно.

В записке партследователю Бажов ответил на это обвинение так:

"Когда человек выбегает из зажженного им вагона и сразу попадает под удар прикладом, а потом после зверского избиения уводится в бесчувственном состоянии в тюрьму, то трактовать это как сдачу — значит — либо не понимать действительного смысла этого слова, либо злоупотреблять им в каких-то особых целях".

Из тюрьмы он сбежал через пять дней.

По белогвардейским тылам он шел домой в Камышлов, где осталась семья.

Дома он обнаружил, что белые арестовали двух сестер жены, зятя и тетку, зарубили шашками племянника: в маленьком Камышлове все знали, что Бажов большевик.

Недавно родившую жену в больнице положили в холодный барак, где лежали больные скарлатиной.

Жена и новорожденный сын Константин заболели.

Мальчик не выжил — Бажов застал умершего ребенка и тяжелобольную жену.

Оставаться в Камышлове было невозможно.

Бажов связался с подпольщиками, получил задание найти в Омске конспиративную квартиру.

Сбрил бороду, разжился поддельными документами и отправился в Омск.

Найти нужного подпольщика не удалось.

Бажов из Омска еле выбрался.

Его документы показались белым подозрительными.

Потом он партизанил в Томском урмане, добрался до Барабинска, затем до Каинска.

Здесь получил документ учителя и несколько месяцев преподавал в глухой деревне Бергуль (ныне — Новосибирская область).

Сейчас в Бергуле есть музей Бажова.

Он связался с местными партизанами.

Из Бергуля после разгрома партизанского отряда перебрался под Усть-Каменогорск, где выдавал себя за страхового агента Бахеева (в выданных ему документах фамилию написали криво, "Бажев" стал "Бахеевым"; так было даже удобнее).

Бахеев, немолодой мужчина с окладистой бородой, разъезжал по губернии, не столько страхуя имущество, сколько занимаясь организацией партизанского движения на Алтае.

При первой возможности он сообщил жене, что жив.

Она взяла детей и отправилась к нему.

Когда Усть-Каменогорск заняли красные, Бажова выбрали председателем уездного комитета партии большевиков.

Он фактически устанавливал в городе советскую власть, устраняя двоевластие.

Одним центром власти были красные партизаны, вторым — партизаны под руководством атамана Козыря.

Бажов—Бахеев успел посидеть в тюрьме, когда козыревцы стали арестовывать красных.

Успел разагитировать часть козыревцев на митинге, а потом занимался в качестве оперуполномоченного ЧК ликвидацией остатков козыревских формирований.

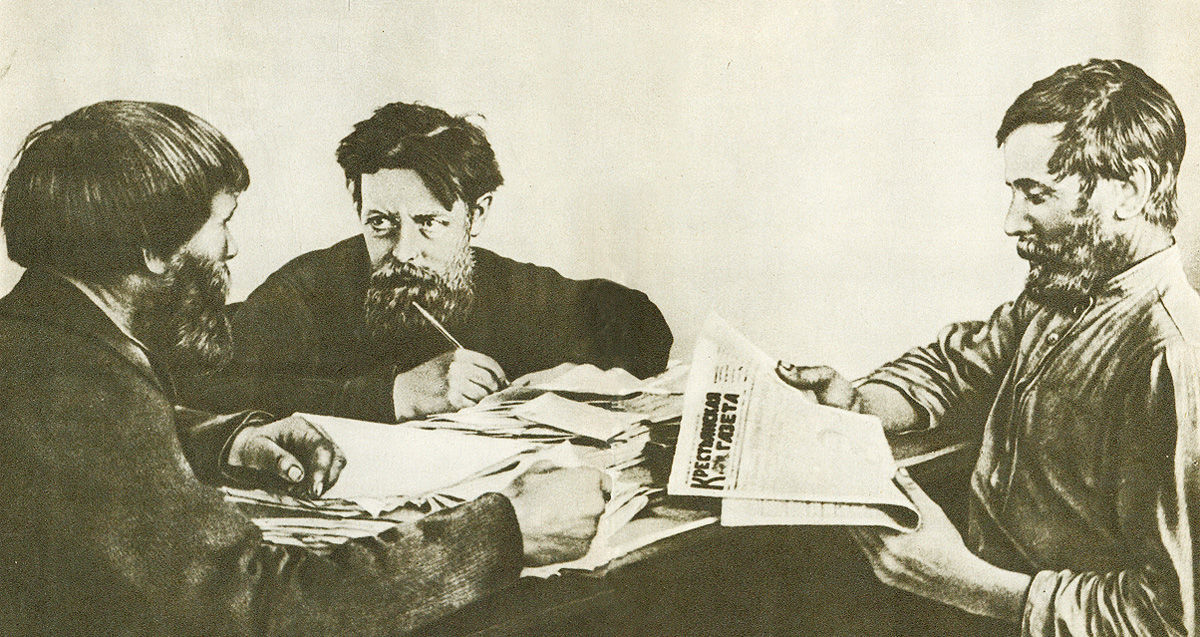

ЖИЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЖУРНАЛИСТ

Когда мирная жизнь вошла в колею, Бажов организовал в городе две газеты: "Известия Ревкома" и "Советскую власть".

В "Советской власти" он был и редактором, и метранпажем, и сам писал передовицы.

И городским отделом образования заведовал.

Николай Анов, знавший его в те годы как Бахеева, вспоминал, что заведующий обратил внимание на плачевное положение казахских школ, лично занялся подготовкой учителей-казахов для них — и подготовил 87 человек.

Бажову-Бахееву принадлежала идея создания Алтайского крестьянского университета — чего-то вроде будущей Высшей партшколы.

Особенно замечательна описанная Ановым сцена, где Бажов рассказывает в темнеющем зале о ленинских планах электрификации страны, а свет в зале слабеет и наконец гаснет.

Заканчивал доклад Бажов при церковных свечах, которые кто-то притащил из соседнего собора.

В 1921 году Бажов тяжело заболел и решил вернуться в Камышлов.

Он ехал совсем больной — с тифом и малярией, жена выхаживала его всю дорогу.

Трехлетний сын Вова простудился в пути, заболел пневмонией и умер.

В Камышлове Бажов снова занялся журналистикой: редактировал газету уездного исполкома "Красный путь", там же печатал свои заметки о недавно пережитом:

"По колчаковии в 1919 году: из воспоминаний невольного туриста".

В газете много его публикаций — в основном под псевдонимом Камышловец.

Названия их говорят сами за себя:

"Хлеба нет, а самогонку и пиво ковшом черпают",

"Недостаток семян кормовых трав",

"Общегражданский налог для восстановления народного хозяйства".

В 1923 году семья вернулась в Екатеринбург — в свой дореволюционный еще дом, из которого пришлось по суду выселять самовольно занявших его жильцов.

Бажов начал работать в "Крестьянской газете".

Его главные темы — борьба с религией, состояние образования, повседневные крестьянские проблемы.

Он печатал в газете очерки из истории Урала.

В 1924 году вышла его первая художественная книга — "Уральские были", воспоминания детства и очерки о жизни рабочих в Сысерти и окрестностях.

Затем вышло еще несколько книг:

"За советскую правду",

"Потерянная полоса",

"Пять ступеней коллективизации".

В 1930 году Бажова приняли в Уральскую ассоциацию пролетарских писателей — в секцию очеркистов.

В "Крестьянской газете" он до 1930 года заведовал отделом крестьянских писем, много ездил по деревням.

В 1931–1932 годах возглавлял Уралобллит, то есть работал цензором. Работа эта его тяготила.

Сергей Дианов, исследователь уральской цензуры, рассказывает:

"Он очень иронично относился к своей должности и в письмах к своим друзьям писал:

"Вы ко мне, если соберетесь в гости, имейте в виду, что на моей двери висит табличка, где прописано очень грозными буквами "Старший инспектор по делам печати и зрелищ".

Не пугайтесь, как обычно, постучите, я вас приму".

Дианов выяснил, что в 1932 году в город приехала комиссия Главлита и оказалась недовольна Уралобллитом, который "ни в какой степени не стал оперативно-организационным центром политконтроля в области".

Бажова уволили, и он стал политическим редактором и заведующим сектором сельскохозяйственной литературы в Уралогизе.

Эта работа закончилась строгим выговором за "небрежность в редактировании сельскохозяйственной литературы и привлечение в качестве консультантов политически и агрономически неграмотных людей".

В 1933 году обком партии откомандировал Бажова в Истпарт — Комиссию по истории Октябрьской революции и ВКП(б).

Там же в это время работал участник Гражданской войны, а впоследствии заведующий Шадринским окружным архивом Михаил Кашеваров, который сыграл в жизни Бажова скверную роль.

ЖИЗНЬ ПЯТАЯ: ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

В бытность руководителем Уралобллита Бажов не пропустил в печать книгу Кашеварова "Истории Шадрина", которую охарактеризовал как "густо-черносотенную".

Автора это глубоко задело.

В декабре 1933 года в Истпарте шла партийная чистка.

Кашеваров обвинил Бажова в присвоении дореволюционного партстажа.

И дополнил обвинение еще пятью пунктами, в числе которых

— дореволюционный чин коллежского асессора, дававший право на личное дворянство,

— протест против разгона Учредительного собрания в 1918 году,

— членство в партии эсеров,

— пребывание в плену у белых.

На заседании объединенной парторганизации Истпарта, Партархива и Музея революции его исключили из партии.

В 1934 году решение об исключении отменили, но вынесли строгий выговор за "несообщение в момент чистки о незаконности стажа".

В 1935 году семью Бажовых постигло горе.

Семнадцатилетний сын Алексей, последний из трех сыновей Бажова, проходил практику на заводе и погиб при случившемся там взрыве.

А впереди были новые испытания.

Истпарт издавал книги об истории уральских частей Красной армии. Бажов решил взяться за историю Камышловского полка 29-й дивизии. У него уже был нужный опыт: по заказу Истпарта он написал и опубликовал историю крестьянского полка "Красные орлы", входившего в ту же 29-ю дивизию.

Истпарт одобрил идею и дал материалы из своего архива.

Книга "Формирование на ходу" была написана и вышла в ноябре 1936 года.

Но именно в это время были объявлены троцкистами и контрреволюционерами главный герой книги, начдив 29-й М. В. Васильев, и два участника событий — М. П. Панов и Г. В. Никонов, чьи воспоминания легли в основу книги.

Бдительный Кашеваров сообщил об этом парторганизации. 25 января 1937 года бюро Свердловского горкома ВКП(б) объявило книгу антисоветской, троцкистской и контрреволюционной, постановило изъять ее, а Бажова исключить из партии.

Лишился он и работы в издательстве.

В феврале Бажов подал апелляцию в Комитет партийного контроля, оправдываясь тем, что грубую политическую ошибку совершил по незнанию, а не преднамеренно.

Апелляция почти год пролежала без движения — пока троцкистами не объявили партийцев, которые исключали Бажова, и не началась борьба с перегибами.

Только в конце января 1938 года Бажова восстановили в партии — а книга пролежала в спецхране до самой хрущевской оттепели.

Целый год он сидел без работы.

Всю семью кормила сестра жены на свою учительскую зарплату. Именно тогда Бажов решил заняться тем, до чего в ежедневной текучке у него никак не доходили руки.

Писатель Стариков приводит в воспоминаниях разговор с Бажовым в ноябре 1939 года:

"Не всякий свою тропку в жизни сразу находит, — медленно заговорил Павел Петрович своим глуховатым голосом. — Вот и я тому пример...

А сказы, да... — Он помолчал. — Выдалась такая невеселая полоса, что я оказался не у дел. Ну и взялся давние задумки обрабатывать. Так и получилась эта книжка. Как говорится, велению сердца подчинился..."

ЖИЗНЬ ШЕСТАЯ: НАСТОЯЩАЯ

Толчок к работе над книгой дал сборник фольклора, выпущенный Владимиром Бирюковым.

Фольклор был собран в основном крестьянский. Редактор сборника Блинова спросила, где же рабочий фольклор, Бирюков ответил, что у него такого материала нет.

И Бажов принес им "в виде образца", по его собственным словам, свой первый сказ, "Дорогое имячко", а потом еще несколько — для включения в сборник.

Нет, сказала редактор, включить не могу, это фальсификация фольклора.

Первые сказы вообще неохотно брали в печать.

В 1936 году Бажов поступил на заочное отделение в Литинститут.

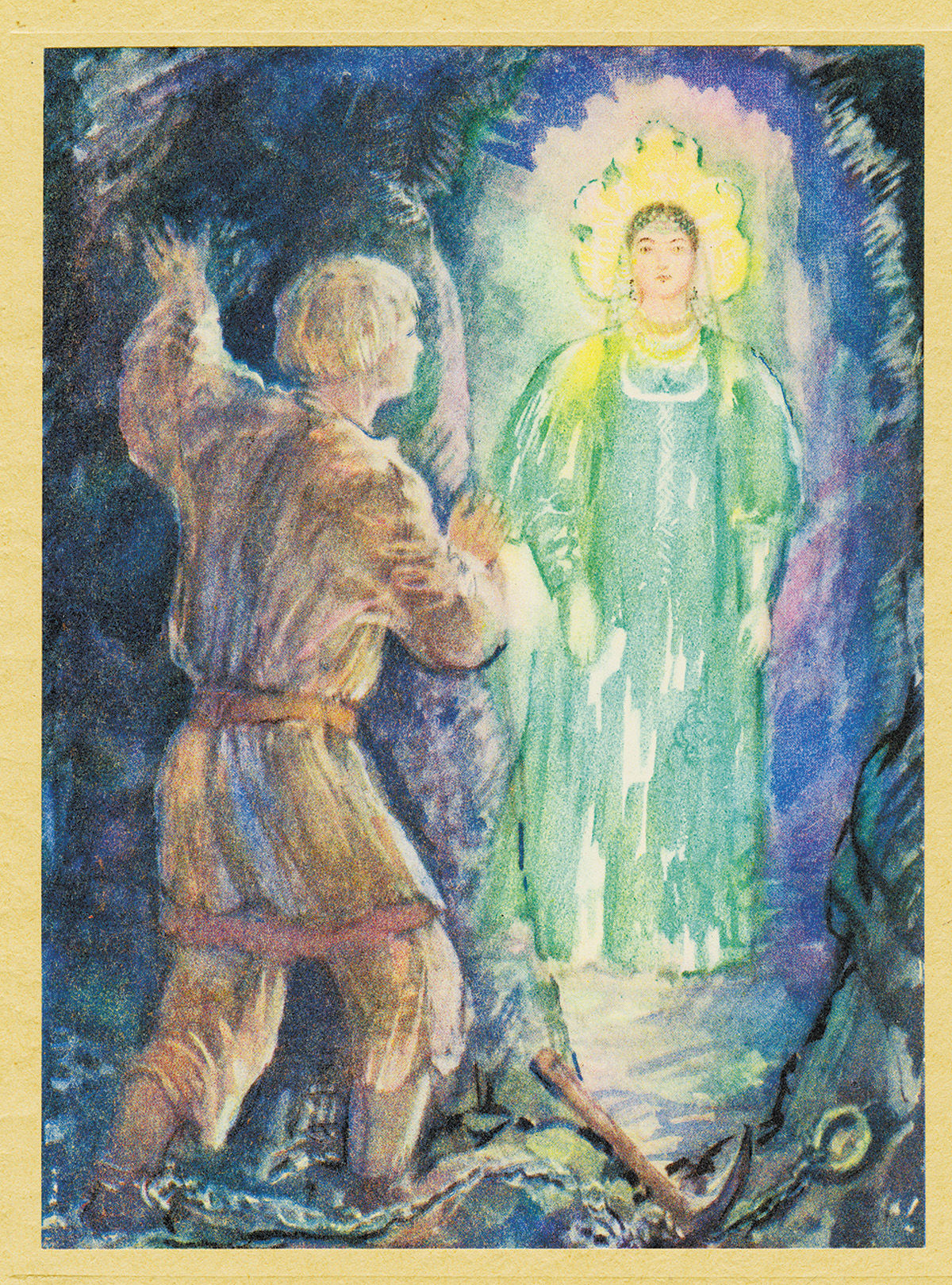

Тогда же опубликовал первые сказы в "Красной нови" — и среди них уже была "Медной горы хозяйка".

Подписаны сказы были так: "Записано П. Бажовым".

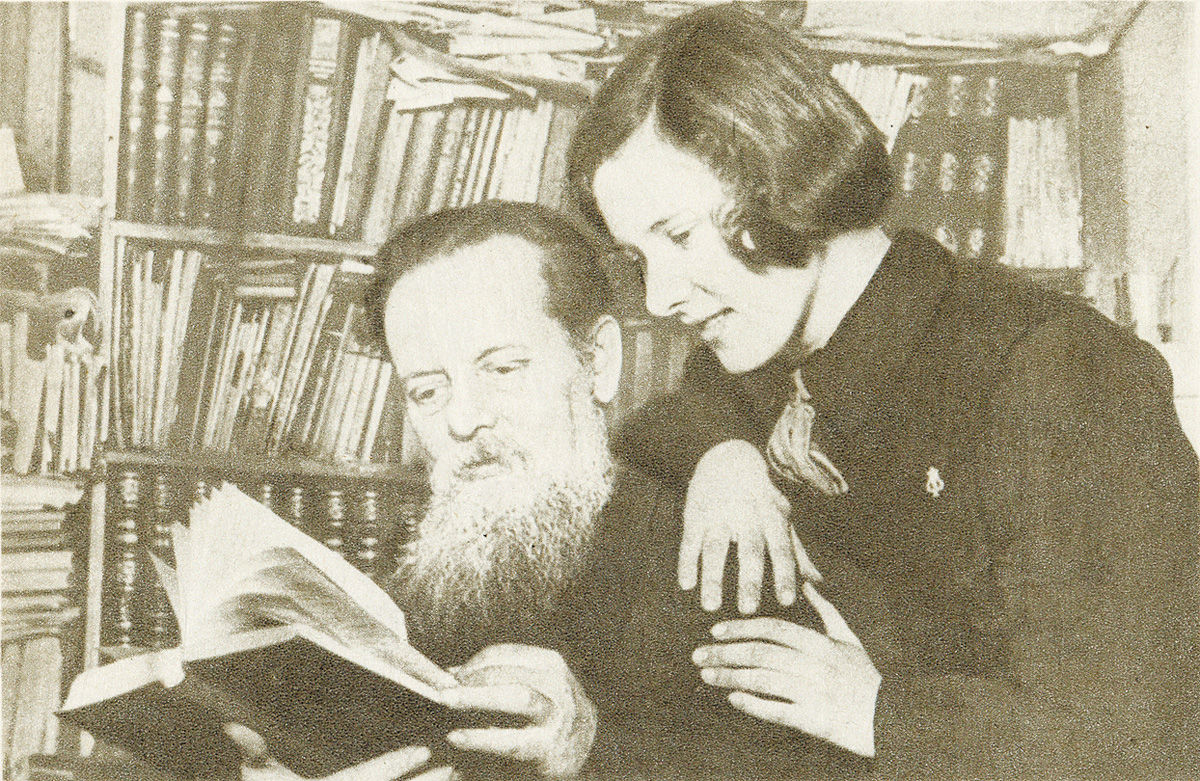

А к началу 1938-го, к моменту восстановления в партии, у него уже было написано 14 сказов — в том числе "Малахитовая шкатулка" и "Каменный цветок".

В 1939 году друзья издали эти сказы отдельной книгой и подарили её Бажову на шестидесятилетие.

Критики спорили о книге: а что тут, собственно, авторского?

Ну записал за дедушкой старые сказки, что такого?

В чём авторский труд?

Ах, всё авторское?

И выдается за народное творчество?

Но это же фальсификация!

За Бажова вступился Демьян Бедный, вспомнивший, что у Семенова-Тян-Шанского в примечаниях есть что-то про Азов-горы, так вот это оттуда фольклорный мотив в "Дорогом имячке".

Сейчас вполне понятно: сказы Бажова — не обработка фольклора, а самостоятельное творчество писателя — самостоятельное, возможно, в той же мере, что и основанные на древних бродячих сюжетах гётевский "Фауст" или пушкинский "Каменный гость".

Что сделал Бажов с рабочим фольклором — ну, кроме того, что привнес в него правильные оценки и нужную идеологию, как сам сказал в автобиографии?

Он выстроил особый сказочный мир, который в фольклоре существовал фрагментарно.

Драгоценности в нём — не символ зла, как это часто бывает в фольклоре, а символ скрытых сокровищ народной души, уникальный дар природы, красоту которого может выявить только настоящий мастер.

И Урал в бажовских сказах вырос в полный рост и предстал перед читателем во всей своей грозной красоте — становой хребет России, её сокровищница, её кузница, её сила.

И русский человек оказался не вечным страдальцем, как в литературе XIX века, а могучим и талантливым мастером.

Так что это оказалась очень полезная, очень духоподъёмная книга.

И Сталинская премия второй степени в 1943 году, и орден Ленина в 1944-м — свидетельство того, что именно сейчас стране было очень важно понимать, что у неё есть силы, мощь, неисчислимые богатства и необыкновенные люди.

Работая над сказами, Бажов отказался от традиционной, еще к фольклористам прежнего столетия восходящей структуры книги с единым рассказчиком.

Объединяет его сказы не рассказчик, а единство художественного мира, восхищение красотой природы и красотой созидательного труда, острое чувство справедливости — и необыкновенный язык.

Именно работа над языком оказалась особенно трудной для Бажова.

Он внимательно и строго читал предшественников — Лескова и Горбунова.

Его задача — любовно сохранить узорчатую народную речь, не снисходя к неграмотному старику-рассказчику, не посмеиваясь над ним, не скатываясь к простому воспроизведению диалектизмов и региональных фонетических особенностей.

Сказовая речь Бажова — ясная, ладная, выразительная; она переливчата, как сокровища, о которых повествует.

Кажется, лучше и не скажешь про подземные богатства, чем бажовским слогом — не столько пышным, сколько нежным:

"Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат.

На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка.

Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют".

ЖИЗНЬ СЕДЬМАЯ: РУКОВОДИТЕЛЬ И ДЕПУТАТ

Читатели "Малахитовую шкатулку" приняли сразу и безоговорочно — и полюбили навсегда.

И начался стремительный писательский взлет.

Бажова приняли в Союз писателей, и очень скоро он уже возглавил местную писательскую организацию, быстро превратившись из опального публициста в патриарха уральской литературы.

Даже старый партийный выговор с него сняли.

"Малахитовую шкатулку" послали на Международную выставку в Нью-Йорк.

А потом началась война.

Уральская писательница Елена Хоринская вспоминала:

"В первые же дни войны Павел Петрович пришел в обком партии и сказал, что считает себя мобилизованным на любую работу, чтобы заменить тех, кто уходит защищать Родину".

С июня 1941 года Бажов руководил Свердловским областным издательством, с 1942-го — журналом "Уральский современник", да еще его выбрали писательским парторгом.

В Свердловск стали прибывать эвакуированные писатели — и со всеми своими бедами шли к Бажову.

"И Бажов старался помочь, — вспоминала Хоринская, — одного устраивал на работу, другому находил жилье, третьему помогал отыскивать близких, четвертого помещал в больницу.

Приходилось срочно доставать телогрейки, валенки.

Первая военная зима оказалась необычайно суровой.

А большинство эвакуированных приехали в летней одежде — в чем застала война...".

Его больше всего волновало в эти дни, как сберечь силы людей, способность писать:

"Что для литературы пропало, то и для народа пропало", — сказал он писательнице Анне Караваевой.

Он терпеливо тащил воз обязанностей; современники вспоминают, что Бажов никогда не раздражался, не кричал, старался всех понять, уладить все конфликты, отличался невероятным терпением.

Уже старый и больной, он организовывал писательские поездки и ездил в них сам, выступал на литературных вечерах в школах, в госпиталях, на производстве.

Защищал писателей, когда их пытались выселить из переполненного эвакуированными Свердловска.

Он не опаздывал, всегда был безукоризненно вежлив и точен, много работал — хотя исхудал так, что почти светился.

И не жаловался.

Единственную, кажется, жалобу запомнил писатель Стариков, заехавший в Свердловск с фронта в 1942 году:

"Тягости у всех одинаковые... — И тут же, не удержавшись, добавил: — Да вот беда — на немощного старика взвалили руководство писательской организацией.

Ну и не справляюсь...

Чувствую, что не справляюсь.

А не освобождают.

Ну, да не будем об этом толковать.

Расскажите-ка, что повидали".

В доме Бажовых перебывали все свердловские писатели, все эвакуированные, все приезжающие из Москвы или с фронта.

Всех поили морковным чаем и угощали молоком от коровы Зоны, которую Бажову подарили в 1944 году.

Бажов сам копался в огороде — говорил, что у него "кулацкое хозяйство".

Валентина Александровна дома шила, Бажов работал под стук её швейной машинки и уверял, что ему работается хорошо.

В войну он продолжал писать сказы, в том числе новые, идейные — о Ленине, о немцах.

Андрей Комлев, изучавший историю бажовского руководства уральскими писателями, пишет:

"Е. Е. Хоринская приоткрыла мне, что в некотором он пересиливал себя — душа сказителя не лежала к пропагандистскому, но патриот и большевик Бажов искренне осознавал это своим святым долгом".

Писать ему между тем становилось все труднее: Бажов терял зрение, с рукописным текстом вообще работать не мог — не видел написанного. А заботы все добавлялись: в 1946 году он стал народным депутатом — и к нему пошли избиратели, и не только в обком, но и домой — каждый день, потоком.

Жена расстраивалась: только ляжет отдохнуть — опять кто-то приходит. И не будить нельзя: рассердится.

Он говорил: люди специально к депутату ехали, а у них ведь тоже работа, и поважнее писательской.

Депутатскими привилегиями он не пользовался: жил в доме с печным отоплением, без водопровода, от машины отказался, на работу ходил пешком.

Он старел, плохо себя чувствовал.

Хотел отказываться от депутатства — не под силу было тащить эту тяжесть, у него уже был рак легких.

Но его убедили переизбираться в Верховный Совет на второй срок.

В Москве на одной из сессий ему стало плохо.

Его увезли в Кремлевскую больницу, где он и умер.

Тело писателя привезли в Свердловск, провожать его пришли тысячи людей — в декабре, в мороз.

Похоронили его на Ивановском кладбище на вершине холма...

Семь жизней Бажова, непохожих одна на другую.

Но только когда он прожил несколько жизней, несколько раз почти умер сам и пережил смерть детей, когда потерял работу и остался наедине с пустотой и страшной простотой жизни, когда уперся в вопросы "что ты теперь можешь?" и "чем теперь будешь жить?" — только тогда стал самим собой.

Поздний взлёт — не вдохновенное наитие юности, а мудрость и мастерство старости; он теперь тот самый мастер-творец, который выявляет скрытую красоту.

И сказки, что оказываются не записью, не обработкой, не почти народными — а в самом деле народными, совершенно архетипичными, совершенно настоящими.

Они настолько прочно упираются в основы бытия, что без швов смыкаются с фольклором — с подлинной жизнью — с вечностью.

m.rusmir.media

Оценили 17 человек

21 кармы