Фёдор Яковлевич Алексеев — выдающийся живописец последней трети XVIII — первой трети XIX столетия, один из основоположников русского городского пейзажа. Наиболее характерны для творчества художника широкие панорамные виды с множеством точно подмеченных бытовых деталей, наполненные светом, воздухом, ароматом живой природы. Лучшие качества живописца проявились в сюитах, посвященных Петербургу и Москве. В его произведениях барочное мышление, характерное для многих мастеров переходного периода 1750-1760 г.г., соединилось со стремлением к архитектонике классицизма, романтизмом венецианских ведут.

Эти архаические черты в искусстве мастера отмечал А. Н. Бенуа: «Алексеев, воспитанный на архитектурных формах классического Запада, заимствовавший свою благородную палитру у Белотто, Робера и Гварди, — был сбит с толку в пестрой вычурной Москве и под ярким солнцем юга. Так, Москве он сообщил, в духе своего времени, — характер романтического “готического” города».

Фёдор Алексеев родился в 1754 году (точная дата рождения, к сожалению, отсутствует в исторических источниках) в Санкт-Петербурге в бедной семье сторожа Императорской Академии наук. В 1766 его отец обратился с высочайшим прошением о зачислении сына в Академию художеств, и его просьба была исполнена.

Федор Алексеев начинает свое обучение в классе живописи цветов и плодов, после которого был переведён в класс пейзажа, и в 1773 году он успешно оканчивает Академию.

В 1773 году за программный пейзаж Фёдор Алексеев получил золотую медаль и был отправлен на три года в Венецию заниматься живописью театральных декораций, хотя это и не соответствовало его склонностям. В Венеции Алексеев изучает ее знаменитых пейзажистов А. Канале, Ф. Гварди, увлекается видовыми и фантастическими гравюрами Д. Б. Пиранези, жившего в Риме, чем навлекает на себя недовольство академического начальства.

По возвращении на родину Фёдора Алексеева встретили весьма сдержанно, ему не только не предложили никакой программы на получение академического звания, но и принудили работать декоратором при театральном училище (1779-1786). Оставить нелюбимую службу художнику удалось благодаря копированию пейзажей А. Канале, Б. Беллотто, Г. Робера и Ж. Берне из собрания Эрмитажа.

Копии Алексеева, творчески воспроизводящие саму живописную систему оригиналов, имели невероятный успех. Они принесли художнику славу «российского Каналетто» и долгожданную возможность заняться любимым делом — пейзажем.

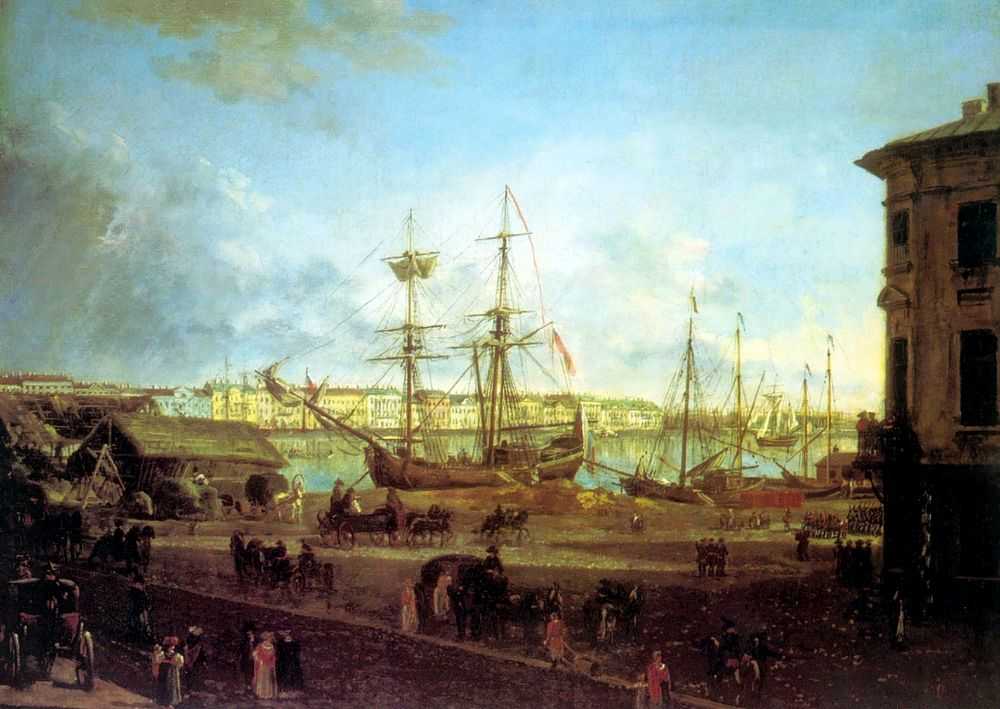

Среди его работ 1790-х гг. особенно известны «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной» 1799 год.

и «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794 год.

Алексеев создает возвышенный, отлитый в совершенную форму (в соответствии с законами классицизма) и одновременно живой образ большого, величественного, индивидуального в своей красоте города, в котором человек чувствует себя как житель золотого века. Идеальное и реальное находятся здесь в полном равновесии.За эти картины Алексеев получает в 1794 г. звание академика перспективной живописи.

За картину «Вид Дворцовой набережной от Летнего сада до Мраморного дворца» в 1794 году Академия художеств присвоила Алексееву звание академика и его отправили на юг России «для снятия видов местностей», которые в 1787 году посетила Екатерина II. Путешествие длилось 2 года. Оттуда он привез свои знаменитые городские пейзажи Бахчисарая, Херсона, Николаева.

Повторяя маршрут императрицы, Алексеев делает многочисленные зарисовки и акварельные эскизы, которые впоследствии использует в своих работах.в картинах, написанных уже по возвращении в Петербург. Примечательна в этом плане работа «Вид города Николаева», написанная в 1799 году

Город Николаев являлся малороссийским приморским городом, морским и речным портом, основанным во время Русско-турецкой войны 1787–1791 по повелению князя Г. А. Потемкина. В 1788 здесь была построена верфь для строительства судов, благодаря которой город стал важным портом и административным центром. На картине изображен вид на Николаев со стороны реки Ингул. На берегах реки в глубине слева – Адмиралтейский собор, в центре видны здания Черноморского адмиралтейского правления, справа – комплекс служебных домов морского ведомства.

В картинах южного цикла есть некие общие черты, которые позволяют судить о движении художника от перспективы к классицистической организации холста. Композиция организована четко и логически ясно. И еще одна характерная особенность южных картин — появление стаффажа. Все детали изображены весьма живо, образуя занимательные жанровые сценки. Они выполняют функции своеобразных единиц масштабности, позволяющих представить размеры построек, площадей, высоту деревьев.

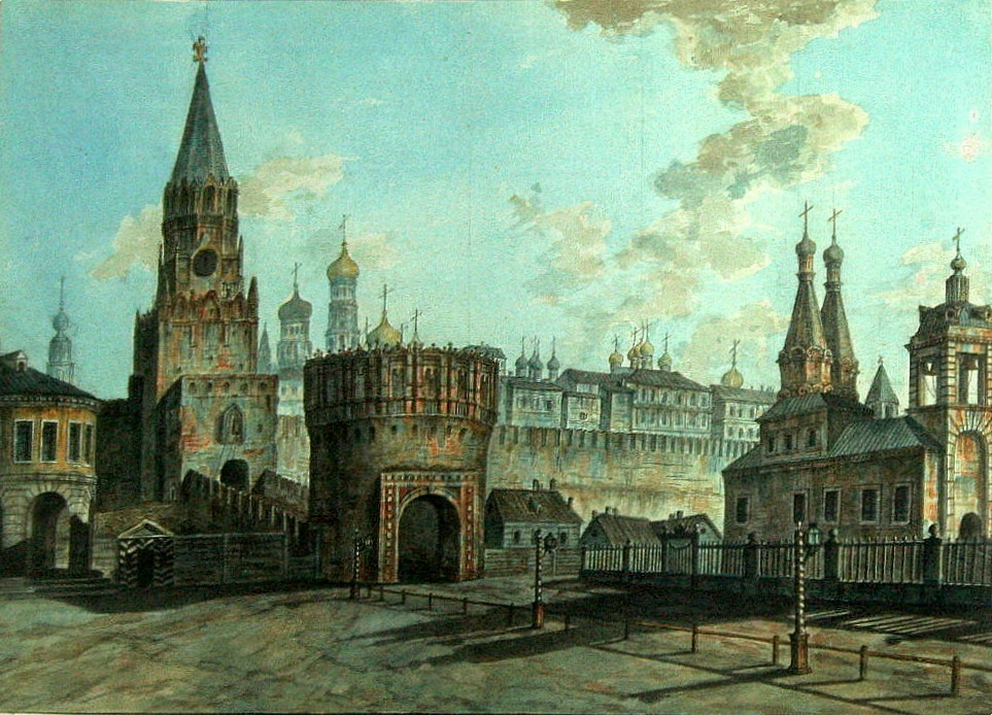

В 1800 году император Павел I дает Алексееву задание написать виды Москвы. Художник увлекся старой русской архитектурой. Он пробыл в Москве больше года и выполнил большое количество зарисовок с натуры, по которым впоследствии создал серию живописных полотен. Привез оттуда ряд картин и множество акварелей с видами московских улиц, монастырей, предместий, но главным образом — разнообразные изображения Кремля. Эти виды отличаются достоверностью, даже документальностью. Московские работы привлекли к Алексееву многочисленных заказчиков, среди которых оказались знатнейшие вельможи и члены императорской семьи.

В Москве Фёдора Алексеева интересует, прежде всего, удивительная архитектура, своеобразный колорит города, складывавшийся веками. Как истинный художник-классицист, к тому же театральный декоратор по образованию, Алексеев разворачивает перед зрителем величественную, но очень ясную, легко читаемую сцену, где древние здания выступают в качестве главных героев, а изображённым москвичам отведена роль статистов.

Величественные памятники средневековой московской архитектуры – ВСЕГДА главные «герои» пейзажа Алексеева. Кареты, повозки, всадники на лошадях, собаки – все это кажется художнику важным для создания образа первопрестольной столицы.

На картине «Соборная площадь в Московском Кремле» Фёдор Алексеев изображает Соборную площадь – главный и наиболее древний ансамбль Кремля, чей уникальный архитектурный облик сформировался уже к началу XVI столетия. В центре композиции, в глубине площади – Успенский собор, главный храм Московского государства, где венчались на царство русские самодержцы. За ним виднеются церковь Двенадцати Апостолов, Чудов монастырь и здание Сената. Справа – комплекс колокольни Ивана Великого, который создавался в течение более чем ста лет.

«Иллюминация на Соборной площади в честь коронации императора Александра I». 1802 год, Государственный Русский музей, С-Петербург.

С 1803 году и до конца жизни Ф. Я. Алексеев преподавал в пейзажном классе Императорской Академии художеств перспективную живопись. Его учениками были М. Н. Воробьёв, Ф. Ф. Щедрин, С. Ф. Щедрин.

Он возвращается к его любимой теме – виды города Петербурга. Но теперь в пространстве картин появляются люди. Их фигуры не только населяют город, вдыхают в него жизнь, но и являются «единицами масштабности», позволяющие представить высоту деревьев, размеры построек, площадей, каналов и кораблей. Его живопись стала более плотной за счет теплого колорита, формы объемнее.

В 1810-х годах Фёдор Алексеев создал новую серию петербургских пейзажей: «Вид на Адмиралтейство и Дворцовую набережную от Первого кадетского корпуса», 1810-е.

и «Вид Английской набережной со стороны Васильевского острова».

Постепенно публика забывала стареющего художника. Скончался Фёдор Яковлевич Алексеев в бедности 11 ноября 1824 года, через три дня после создания своей последней зарисовки наводнения в Санкт-Петербурге (у Большого театра) и был похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.

Деньги на похороны и пособие вдове и малым детям выделила Императорская Академия художеств.

Федор Яковлевич Алексеев стал первым русским художником, который сознательно выбрал ведуту основой своей творческой деятельности.

Благодаря его работам, удалось навсегда сохранить архитектурный облик и особый аромат городской жизни Петербурга, Москвы и других городов России на рубеже XVIII — XIX веков.

Работы Федора Яковлевича Алексеева являются не только документальными историческими памятниками, но обладают и высоким эстетическим содержанием.

Федор Яковлевич Алексеев сумел открыть своим современникам красоту русского городской архитектуры, в окружении которой они жили, но зачастую просто не замечали.

Холст, масло. 80.5 x 110.5 см, Государственная Третьяковская галерея

Оценили 2 человека

3 кармы