Игорь Эммануилович Грабарь - одно из самых известных имен в истории русской культуры XX века. Не было человека более многогранного, проявившего себя в самых разных ее сферах, оказавшего личное творческое воздействие на формирование целых ее направлений. Человек искусства, науки, музейного и реставрационного дела, Грабарь в своей очень долгой жизни проявлял чудеса трудолюбия, вкладывая всего себя в то дело, которым в данный момент занимался.

Игорь Грабарь родился в очень интересной семье закарпатских русинов. Его отец Эммануил Грабарь был видным политическим и общественным деятелем Венгрии, который боролся против ассимиляции русской общины в венгерской культуре. Он был членом парламента, однако и он, и вся его семья (в частности, дед Игоря по матери Адольф Добрянский) исповедовала славянофильские взгляды. Такие убеждения преследовались со стороны австро-венгерских властей, поэтому в 1876 году отец Грабаря был вынужден бежать, сначала в Италию, затем во Францию, и, в конце концов, он обосновались в России.

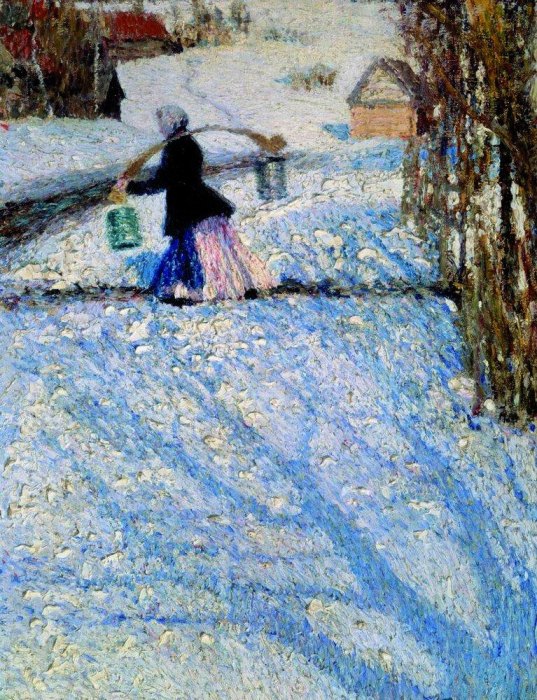

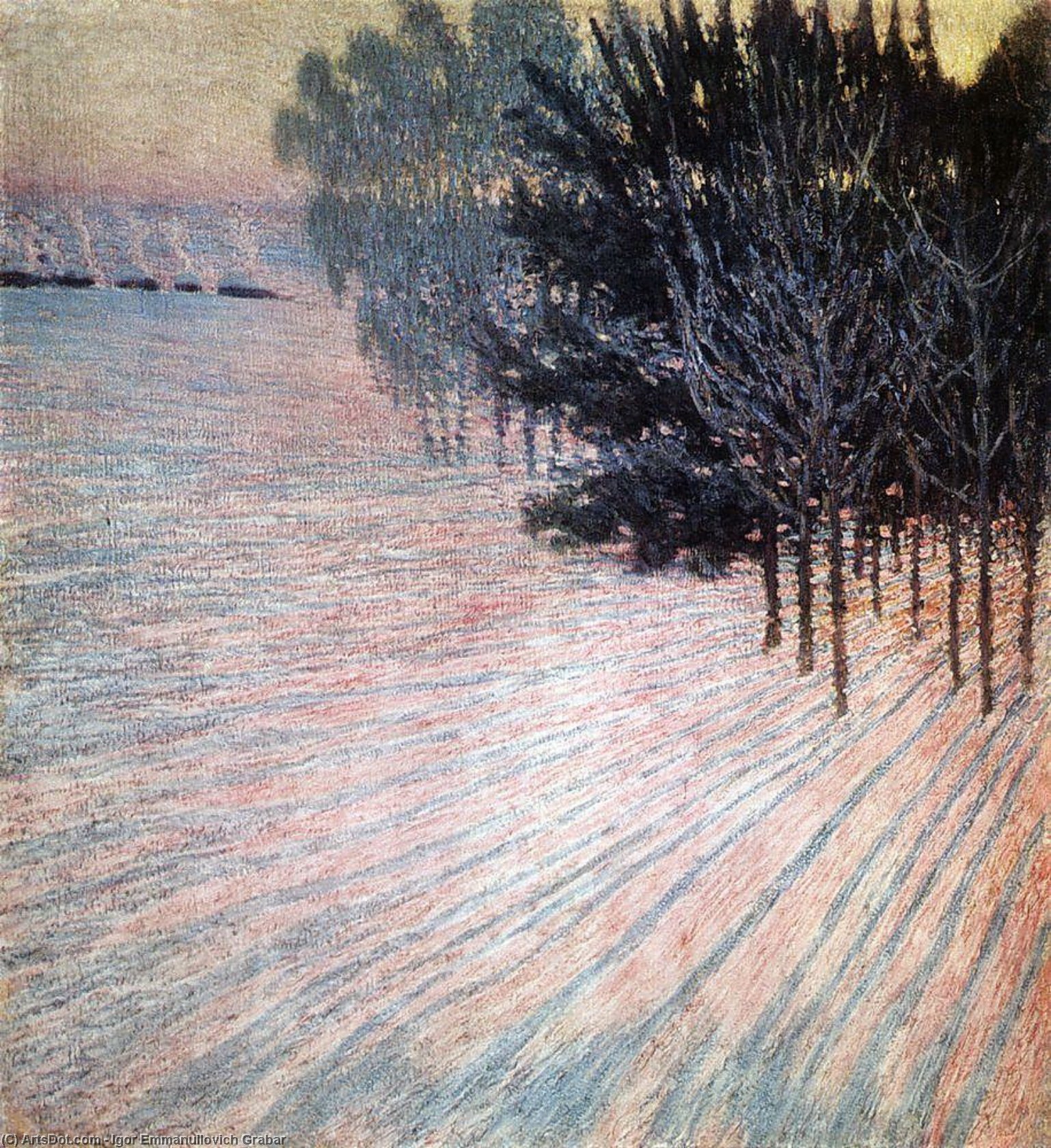

Художнику был близок импрессионизм, который он трактовал по-своему, и большинство пейзажей и натюрмортов были написаны именно в этом стиле. Его кисти принадлежат непревзойденные картины русской зимы, и именно эти полотна принесли ему мировую известность.

Хотя Игорь Грабарь родился в Будапеште, прекрасно говорил на немецком языке, сменил много мест жительства, родители воспитывали его и других детей в русском духе. В Россию его отец вынужден был перебраться ещё в 1876 году, и лишь спустя четыре года мама Игоря Грабаря переехала к своему мужу. Игорь долго рос без отца, его воспитывал дед по материнской линии Адольф Добрянский.

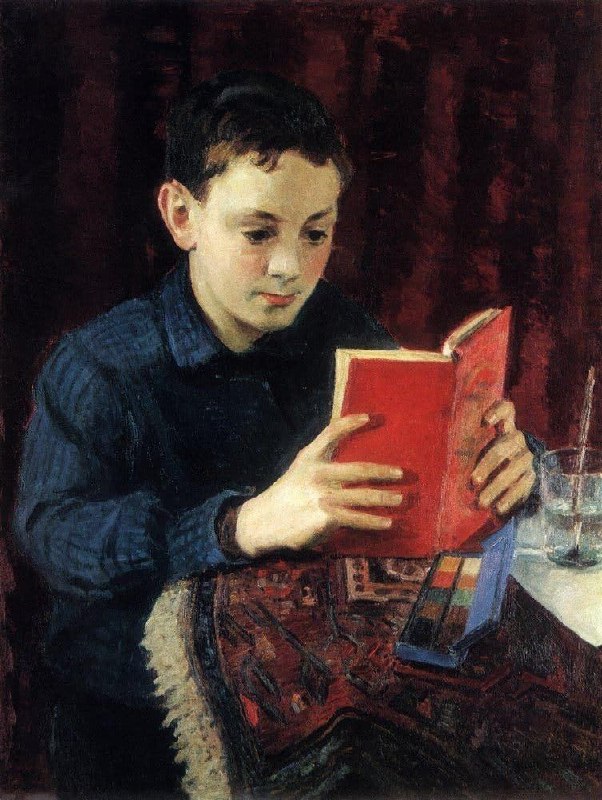

Игорь рисовал с детства и первый восторг испытал не от новой игрушки, а когда ему подарили краски. Он впоследствии писал о своих чувствах в то время: «я думал, что не выдержу этого счастья, когда почувствовал чудесный запах свежих красок». В 11 лет он поступил в Московский лицей цесаревича Николая. Учёба давалась ему тяжело в связи с насмешками со стороны богатых учеников из-за его бедности. Зато он много времени проводил, рассматривая полотна Ивана Крамского, Василия Перова и Ильи Репина, представленных на Московской промышленно-художественной выставке — в художественный отдел Игоря, как ученика, пускали бесплатно.

Игорь Грабарь закончил лицей с золотой медалью и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Будущий художник был способным и самостоятельным человеком, он подрабатывал критическими статьями про живопись, делал обзоры художественных выставок и писал биографии художников. В университете он начал писать и первые картины. Имея обширные теоретические знания и большое желание творить, Игорь Грабарь с азартом принялся применять их на практике.

А в 1895 году Грабарь поехал в Европу знакомиться с картинами европейских мастеров. Оказался и в Париже, бывшим в то время центром мирового искусства — там творили импрессионисты Эдгар Дега, Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар и многие другие. Он открыл для себя импрессионизм в столице Франции и остался верен ему всю жизнь. Даже в советское время ухитрялся писать картины в стиле импрессионизма, развив и подстроив его под нашу советскую действительность.

А после того, что Грабарь увидел, учиться традиционному академизму в Академии художеств он не хотел и не мог. Нужно быть в авангарде искусства, а не плестись в дальнем обозе — этим принципом Грабарь руководствовался всю жизнь.

С 1902 года Грабарь принимает участие в крупных художественных выставках объединения «Мир искусства» и «Союз художников». Его картины выставляются в Мюнхене и Париже — в Осеннем салоне. В 1906 году — на выставке русского искусства, организованной Сергеем Дягилевым, в 1909 году в Риме…

Осенью 1902 года Игорю Грабарю удалось осуществить свою мечту, возникшую после поездок в Псковскую и Новгородскую губернии. Он едет в научную экспедицию на Русский Север — в Вологодскую и Архангельскую губернии. В путешествии вдоль рек Вычегда, Сухона и Северная Двина Грабарь изучает архитектуру северных церквей, изб, мельниц, народные промыслы, иконы, шитье.

Возвращается он человеком, изведавшим «северную болезнь». Его тяга к Северу отражается в многочисленных зимних пейзажах, пожалуй, самых знаменитых из всего собрания картин художника. После возвращения в Москву в 1903 году художник часто выезжал на пленэр в Подмосковье.

Все работы Грабаря начала ХХ века словно подчинены принципу импрессионизма — в них живой, струящийся воздух, много света и цветных теней. Свобода и покой русской природы и творчества, не скованного рамками консерватизма, оказались главными в творчестве художника в то время.

В 1903—1904 годах он пишет «Сентябрьский снег» (1903), «Белая зима. Грачиные гнезда», «Февральская лазурь», «Мартовский снег». Затем «Иней» (1905), «Неприбранный стол» (1907), «Дельфиниумы» (1908), «Рябинка» (1909).

Помимо написания картин, Грабарь трудился над «Историей русского искусства» — монументальным трудом, ставшим главным в жизни Грабаря как искусствоведа. И вот тут приходилось выбирать — или научная деятельность или написание картин. Был период, когда он пять лет не прикасался к кисти, хотя тяга к написанию картин никуда не исчезла. Но Грабарь выбрал науку и организаторскую работу — в 1913 году члены Московской городской думы избрали Грабаря попечителем Третьяковской галереи.

В этой должности он и проработал до 1925 года. Сделал немало — из тех изменений, что заметны сразу простым посетителям — изменение места расположения картин в галерее. Он попытался поставить Третьяковку в один ряд с лучшими европейскими музеями, занялся каталогами собрания и международными выставками, изменением экспозиции в залах, встреченным крайне неодобрительно.

Картину «Боярыня Морозова» Василия Сурикова он повесил так, чтобы её было видно издалека через анфиладу залов. Это было верным решением, поговаривали, что сам Суриков очень благодарил Грабаря и даже сделал земной поклон перед ним.

По-прежнему помимо работы в Третьяковке и искусствоведом, Грабарь писал картины, особенно хорошо ему удавались снег и иней. Настоящий импрессионизм во всём его великолепии, чистое искусство и эстетика, возведённые в абсолют. Русскую зиму можно любить и восхищаться ей — Грабарь это убедительно доказал своими полотнами.

Февральская лазурь — одна из лучших работ Грабаря. Его восхитила мощная, могучая берёза, удивительно гармоничная, с правильным расположением веток с сочетанием бесконечной синевы неба, белоснежным снегом и яркостью февральских солнечных дней. Увидеть подобную красоту может каждый, но вот запечатлеть на холсте так, чтобы достоверно передать всё это великолепие, способны лишь истинные художники.

Грабарь подошёл к написанию берёзы основательно — вырыл в снегу траншею, глубиной около метра, чтобы увидеть берёзу целиком и две недели писал картину, стоя по грудь в снегу. А чтобы точнее передать небесную лазурь, художник установил над мольбертом раскрытый синий зонтик.

Вот как о работе над «Февральской лазурью» рассказал сам художник:

«…Настали чудесные солнечные февральские дни. Утром, как всегда, я вышел побродить вокруг усадьбы и понаблюдать. В природе творилось нечто необычайное, казалось, что она праздновала какой-то небывалый праздник – праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу…»

Между тем на Россию надвигается эпоха перемен, в которой Грабарь принял самое активное участие — и как художник, и как работник музея, и даже как дипломат. Одним из его главных дел стало сохранение памятников культуры и их реставрация.

После Октябрьской революции 1917 года Грабарь не покинул Россию, как многие его коллеги из «Мира искусства», а продолжил работать директором Третьяковской галереи. В 1919 году он написал программную брошюру «Для чего надо сохранять и собирать сокровища искусства и старины» и активно приступил к реставрации Московского, а затем и Ярославского кремля. И привлек к работе Петра Дмитриевича Барановского. Он становится директором реставрационных мастерских.

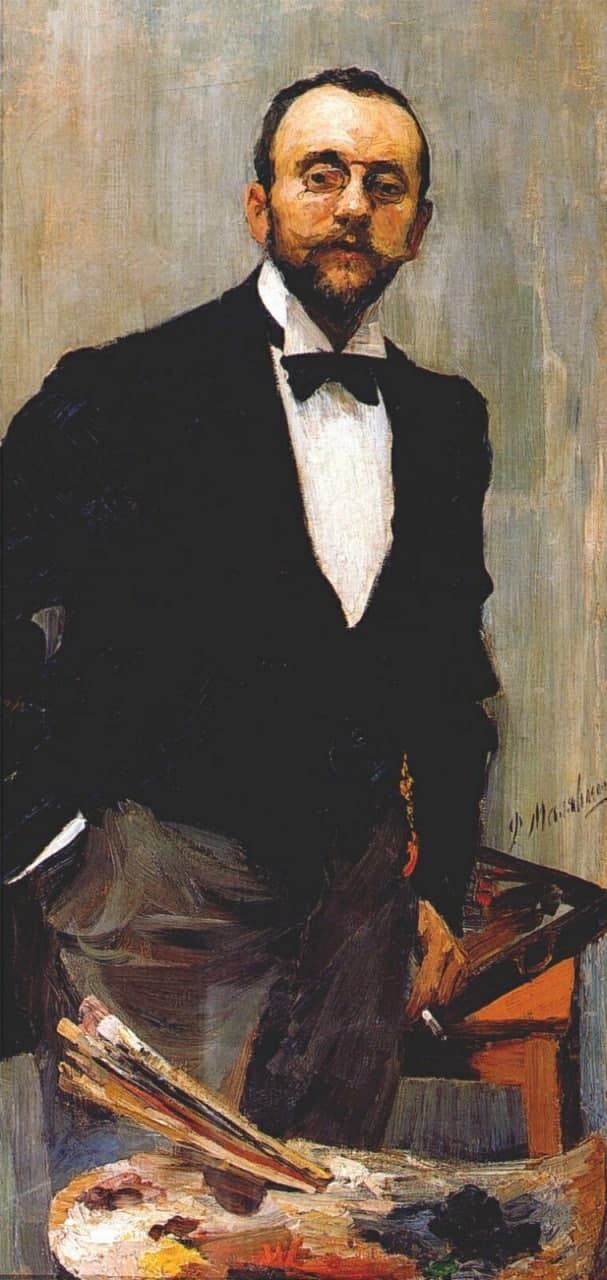

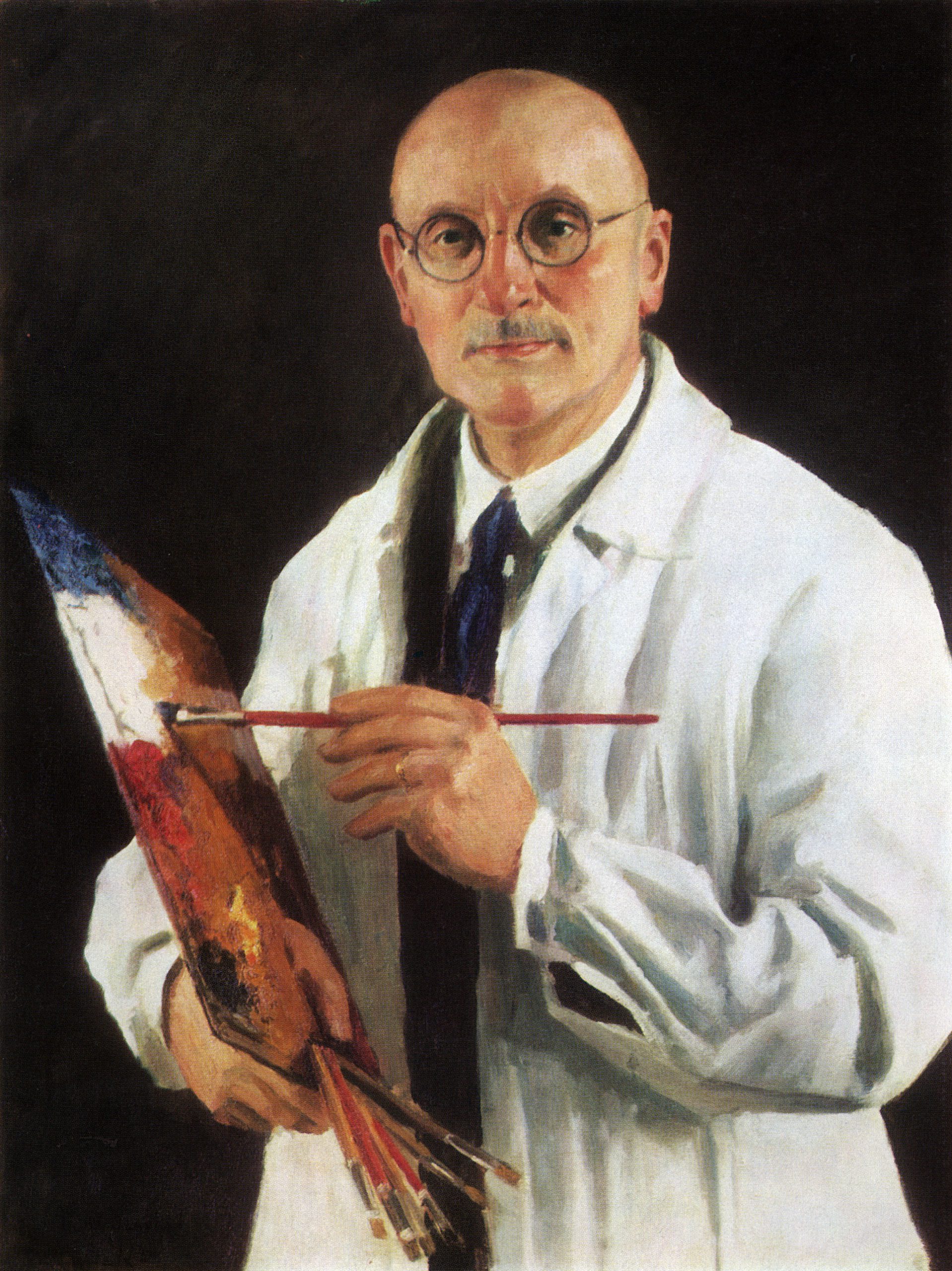

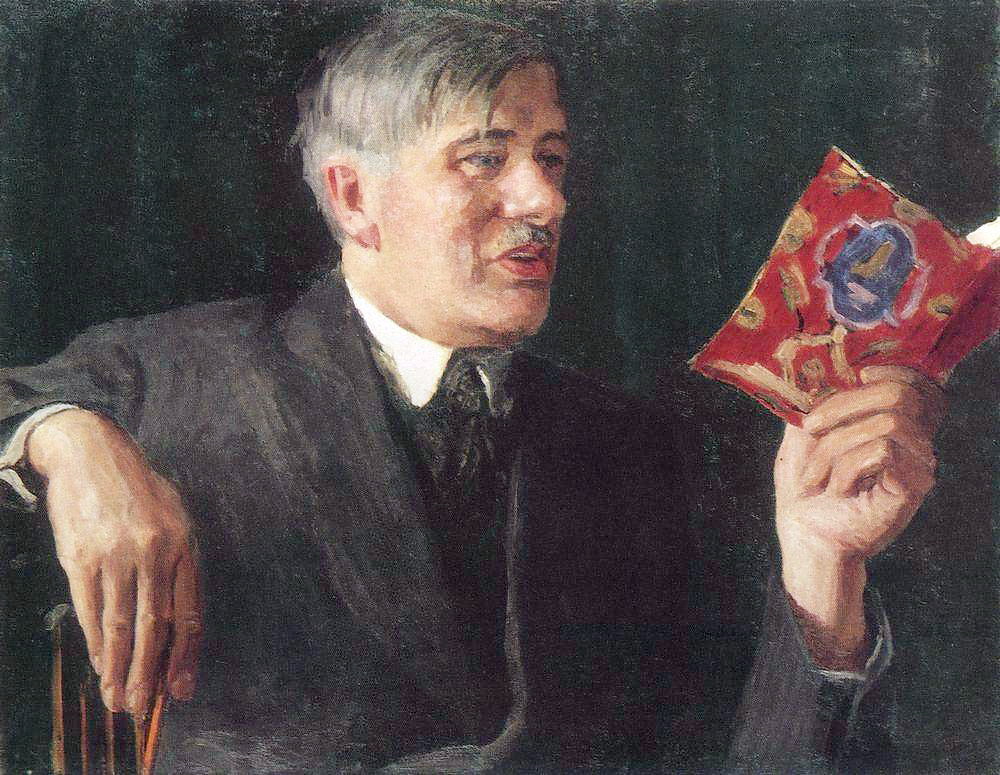

Не смотря на то, что мастер хорошо известен своими пейзажами и натюрмортами, сам он считал, что вершиной живописи был и остаётся портрет. Именно в этом жанре художник может проявить в наибольшей степени своё мастерство, раскрыть характер своего героя, его настроение и состояние. Портретов Грабарь написал много, рисовал себя, близких, знакомых, выполнял заказы по написанию известных людей.

В своём автопортрете художник изобразил триединство своих ипостасей: мольберт и кисти свидетельствуют о его изобразительном таланте; белый халат указывает на его ученую миссию, как реставратора и охранителя культурных ценностей; а строгий костюм и галстук говорят о его организаторских способностях и роли директора Третьяковки и участия во множестве комиссий и организаций.

Самым любимым портретом Игоря Грабаря был портрет Прокофьева. Они дружили и были близкими по духу людьми. На картине мы видим Великого композитора, захваченного потоком музыки, в порыве вдохновения он спешит записать музыкальные фразы и вглядывается в глубину мелодии, звучащей в нём.

Художник пишет Марию Мещерину в тот момент, как будто её окликнул собеседник, и она на минутку отвлеклась от своей какой-то работы. Красивая, не очень юная, спокойная и умиротворенная женщина смотрит с любовью на зрителя, слегка улыбаясь. А глаза её задумчивы и вглядываются прямо в душу, с пониманием и добрым вниманием. Её деятельный характер подчёркивает яркость и энергия ковра, а мягкие и спокойные цвета платья уравновешивают энергию внутренним покоем.

Портрет известной арфистки Веры Дуловой производит неизгладимое впечатление. Здесь блестящее мастерство художника проявилось в полной мере. Автор отходит от привычного импрессионизма, работа поражает реализмом и тонкостью письма. Блестящий шёлк платья контрастирует с пушистым мехом манто, плотное тяжелое дерево арфы оттеняет хрупкость и воздушность струн, а нежная кожа девушки подчёркнута таинственным сиянием жемчужного ожерелья и матовой темнотой волос. Блестящие глаза арфистки притягивают взгляд, они задумчиво глядят в бесконечную глубину музыки, а её изящные пальцы легко перебегают по струнам, рождая волшебные звуки.

Художник говорил, что самым трудным было нарисовать струны. Они получились хрустальными нитями, лёгкими, неземными, как мелодии арфы.

Когда произошла революция 1917 года, то Грабарь безоговорочно признал советскую власть. Сохранились его отроческие воспоминания о бедности и насмешках богатых учеников, да и его родители всегда придерживались революционных взглядов. Он не стал бы делать революцию — искусство куда интереснее, но раз уж она произошла, то имеет смысл сохранить в годы революционного лихолетья и Гражданской войны все выдающиеся старые произведения искусства, которые некоторые особо горячие революционные товарищи предлагали просто уничтожить как буржуазное.

Он же участвовал в сохранении и реставрации фресок Дмитриевского собора во Владимире и Андрея Рублева в Успенском соборе. Организовал 15 научно-художественных экспедиций. В монографии Грабаря об Андрее Рублеве изложены и основные принципы реставрации: расчистки, консервации и научного осмысления старинных произведений. Участвовал Грабарь и в реставрации Троице-Сергиевой лавры.

Советской России пригодились и юридические знания Игоря Эммануиловича. В начале 1921 года Грабарь выезжал в Ригу на конференцию по заключению мирного договора с Польшей в качестве эксперта по искусству. Также Грабарь участвовал в разработке законодательства по охране памятников культуры в СССР.

После начала Великой Отечественной войны были разгромлены многие музеи и памятники живописи и зодчества. Многие потери невосполнимы. Но в начале 1943 года Грабарь, понимая, что Россия может одержать победу над фашисткой Германией, выдвигает идею о репарации — компенсации потерь советских музеев за счет конфискации экспонатов из художественных музеев Германии и ее союзников.

Это — продолжение его деятельности по защите произведений искусства. Теперь их уже изымают не для реставрации, как в церквях и монастырях после революции 1917 года (благодаря этому их только и удалось сохранить до наших дней от варварского разграбления), но для возмещения ущерба стране.

Грабарь всю свою жизнь изучал и спасал искусство, вносил свой вклад, создавая свои удивительные полотна, был удостоен множеством званий и почестей, а главное — занимался любимым делом, которое у него очень хорошо получалось. Не в этом ли и есть счастье человеческое?

P.S. Сейчас в Третьяковской галерее в Инженерном корпусе открыта выставка картин И.Э. Грабаря. Картин немного, но представлены все жанры, в которых работал художник и его всеобъемлющая общественная деятельность.

Оценили 44 человека

94 кармы