В предыдущих трёх частях, (1-я, 2-я, 3-я) на ряде фотоснимков, мы имели возможность увидеть как расползается жижей берега рек Колымы. Именно - жижей, что дает нам основания предположить, что это ни что иное, как лёссовая порода.

Что такое лёсс?

Выполню выдержки из описаний лёсса поподробнее, чем это было сделано в записи "Сдвиг полюсов и карта почв СССР".

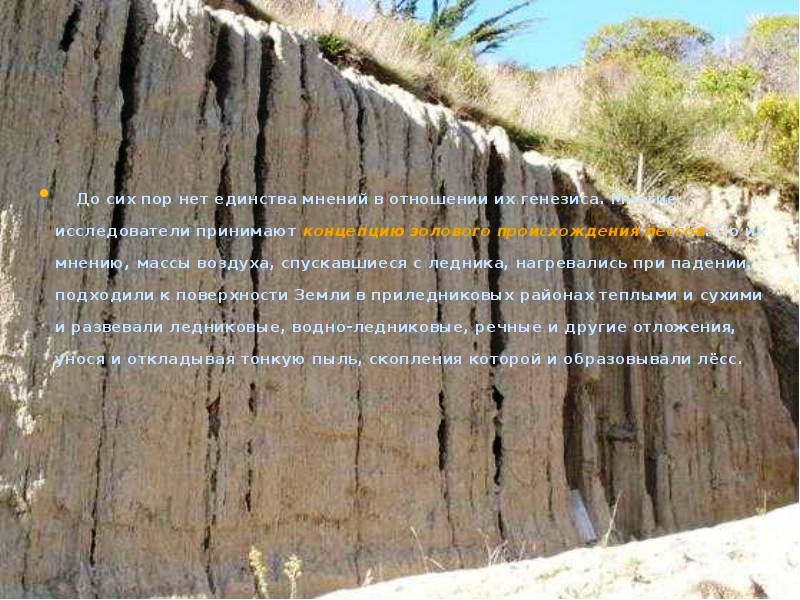

Лёcc — необычная горная порода. Лессовые толщи залегают почти всегда близ поверхности (ниже почвы), имеют светло-желтый или светло-коричневый (палевый) цвет. Лесс содержит больше воздуха, чем твердого минерального вещества. Иначе говоря, в нем очень много пор. Многие канальца видны невооруженным глазом.

Толщи лесса не обнаруживают заметной слоистости, исключительно однородны. Под пальцами он рассыпается в порошок, потому что состоит из пылеватых частиц диаметром в сотые доли миллиметра. В нем содержится до 7% известковых частиц, и он вскипает от соляной кислоты.

В сухом состоянии лесс крепок и способен держать высокие вертикальные стенки. Его название происходит от немецкого слова— «нетвердый», «рыхлый». Однако сухой лесс прочен. Но если он увлажнен, то в этом случае проявляются его просадочные свойства: способность резко уменьшаться в размерах под нагрузкой (например, в основании инженерных сооружений). Лесс боится воды.

Вы уже поняли, что речь идёт о селевых грунтах, по дороге, а она у них немалая, перемолотых в пыль, как выше сказано, до сотых долей миллиметра. То есть, десятков микрон.

(Из Юнциклопедии).

Лесс - почва легкая и рыхлая, его можно копать голыми руками. Но содержащаяся в нем влага, испаряясь, образует на поверхности этой светло-желтой земли темную корку, которая не дает рассыпаться даже вертикальному склону. В результате склоны лессовых холмов сбегают вниз каскадами аккуратных уступов, то и дело обрывающихся отвесными обрывами. Здесь, в отличие от плоских равнин Востока или изогнутых, кудрявящихся кустарниками гор Юга, царствует вертикальная, словно по линейке вычерченная линия. Здесь земля в своих, как ей положено согласно китайской космологии, квадратных очертаниях словно встает на дыбы и возносит себя ввысь, преодолевая силу собственного притяжения.

(Ссылка утеряна).

Признаки типичного лесса. Типичный лесс, насколько он мне известен по наблюдениям в Туркестане и в Черниговской губ., а также по литературным данным, представляет собою суглинок, реже супесь, отличающуюся следующими признаками:

1) неслоистостью,

2) пористостью,

3) карбонатностью (до 10-15%, а иногда и более, СаСО3 и MgCO3),

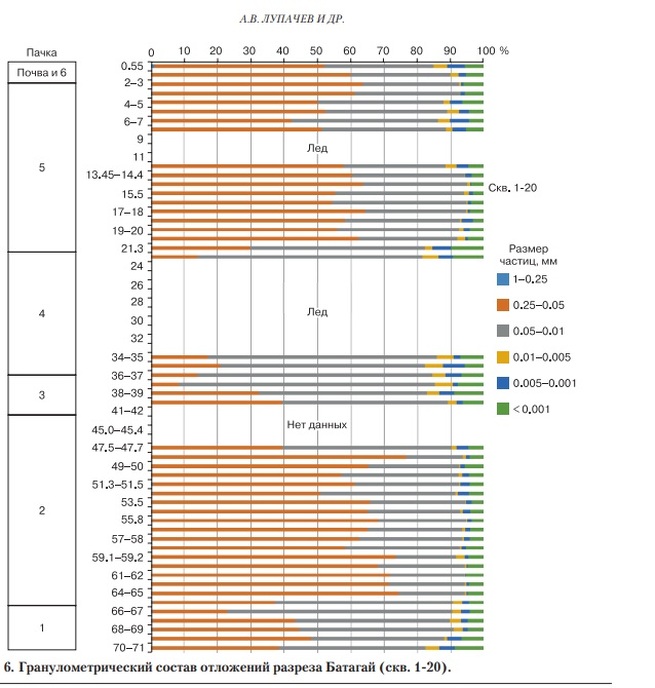

4) однородным, тонким механическим составом: преобладают частицы меньше 0,05 мм диаметром, частиц крупнее 0,1 мм очень мало, частицы крупнее 0,25 мм и мельче 0,0015 мм почти отсутствуют,

5) палево-желтым цветом,

6) способностью обваливаться вертикальными стенками.

Относительно залегания лесса можно прибавить, что он приурочен не только к речным долинам, но на равнинах и невысоких плато нередко слагает и невысокие водоразделы.

Суглинок или супесь, обладающие всеми 6-ю вышеперечисленными признаками, всякий признает лесс, а сторонники ветровой гипотезы называют эоловым лессом, в отличие от лессовидных пород, которым приписывают другое происхождение. Породу, которой недостает одного из 6-ти вышеперечисленных признаков (напр., однородности механического состава, карбонатности и т. п.), называют лессовидным суглинком.

Из характерных для лесса признаков только одна неслоистость его заставляет нас прибегать к специальным объяснениям, когда мы задаемся вопросом о происхождении этого осадка. Слоистую породу, обладающую, кроме слоистости, прочими признаками лесса, мы, не задумываясь, отнесли бы к аллювиальным отложениям, если бы не предвзятое мнение о существовании ветрового лесса.

Что касается неслоистости, то можно различить двоякого рода неслоистые породы:

1) неслоистые при самом отложении, каковы, напр., изверженные породы (лавы, пепел), материалы, извергаемые грязевыми сопками, ледниковые отложения (валунный суглинок), органогенные отложения (коралловые известняки, каменный уголь), продукты выветривания;

2) бывшие первоначально слоистыми, но затем ставшие неслоистыми вследствие тех или иных причин, каковы, напр., процессы метаморфизма, выветривания, почвообразования.

Мы имеем, таким образом, в процессах выветривания и почвообразования агенты, которые с легкостью могут превратить слоистую породу в неслоистую. Ветровые (эоловые) отложения, уже в силу постоянной изменяемости силы ветра, являются, в сущности, слоистыми, и для превращения их в неслоистые нужна та же деятельность агентов выветривания и почвообразования.

Необходимо отметить, однако, что типичные лессы, на первый взгляд неслоистые, при ближайшем исследовании оказываются нередко обладающими известного рода слоистостью, плитчатостью, раскалываясь в горизонтальном направлении на ограниченные параллельными плоскостями плитки. Это мне неоднократно приходилось наблюдать в Черниговской губ. (я говорю здесь о типичном лессе, а не о явственно, уже на первый взгляд, слоистом), где плитчатость лесса была иногда точно такая же, что и у послетретичных пресноводных мергелей (иногда же последние, будучи явно аллювиальным образованием, оказывались совершенно лишенными слоистости). Это же подтверждают и другие авторы, работавшие в Черниговской губ.

Способность лесса обваливаться вертикальными стенками есть результат однородности сложения и водопроницаемости, обусловливаемой механическим составом этой породы, и ничего не говорит в пользу ветрового происхождения.

Причина пористости лесса, а также верхних горизонтов почв пустынного и полупустынного типов, не является в достаточной степени выясненной: одни приписывают ее следам корней травянистой растительности, другие - углекислоте, выделяющейся при почвенно-биологических процессах, третьи - сжатому почвенному воздуху, вытесняемому при проникновении в почву атмосферных осадков (Дамо 1907).

(Берг Л.С. Климат и жизнь. О происхождении лесса).

И на сей день у почвоведов и геологов устоявшегося мнения нет. В последней работе - ссылка строчкой выше - автор доступно излагает проблематику в подходах, что, вероятнее всего, я думаю, обусловлено несколькими механизмами образования лёсса.

В заключении Берг говорит, что ".. образование лесса ветровым путем для современной эпохи никем не доказано; .. делювиальным путем (смывание породы) образуются лессы и лессовидные породы лишь на склонах; .. лесс и лессовидные породы могут образовываться in situ из весьма разнообразных пород в результате выветривания и почвообразовательных процессов в условиях сухого климата..".

Очевидное, первое - лёссовые породы весьма различны.

Второе, что приходит на ум - это то, что делювиальный, размывочный механизм породы в транспортном отношении, является основным. Идут дожди, порода размокает, размывается, смывается в ручьи, реки и далее - в моря и океаны. Где морозы есть - там процесс измельчения идет по-стахановски в межсезонье, и теми же ручьями-реками в море-океан.

И что!?.. скажет читатель, следуя логике ученых. Ведь мы говорим о материковых породах, а не о том материале, что пребывает в разносоле на морском дне!

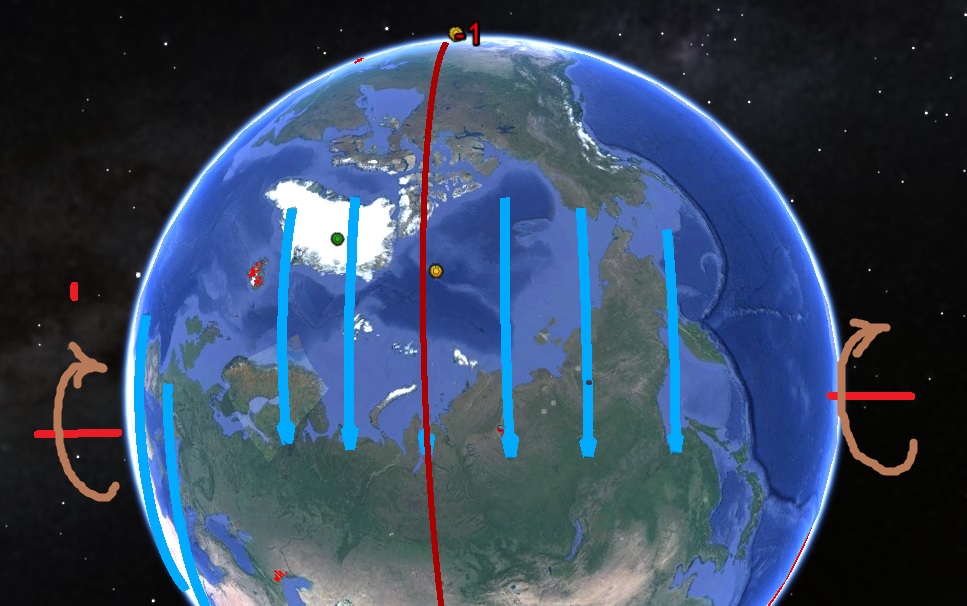

В том и дело, что пребывает он там не веки вечные, а до поры до времени - до очередной ПОДВИЖКИ литосферы при полюсном сдвиге.

Если Лесс Пребывает на НЕБОЛЬШИХ глубинах, то инерционное движение морских вод ВЫТАСКИВАЕТ его наверх, и гидролёссовая жижа выходит на континентальную поверхность, покрывает её слоем в десятки метров и замерзает в "аддиабатном" расширении сжиженных газов.

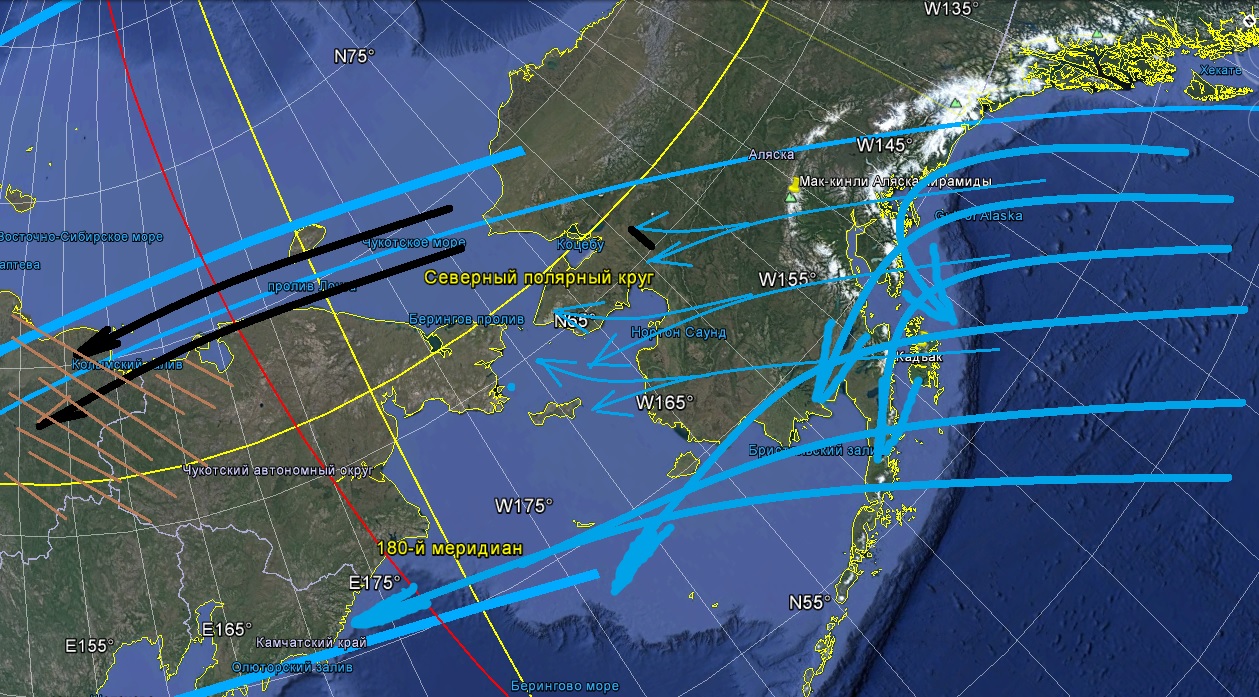

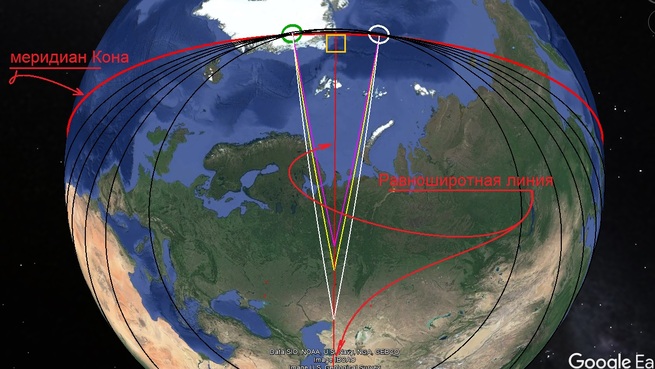

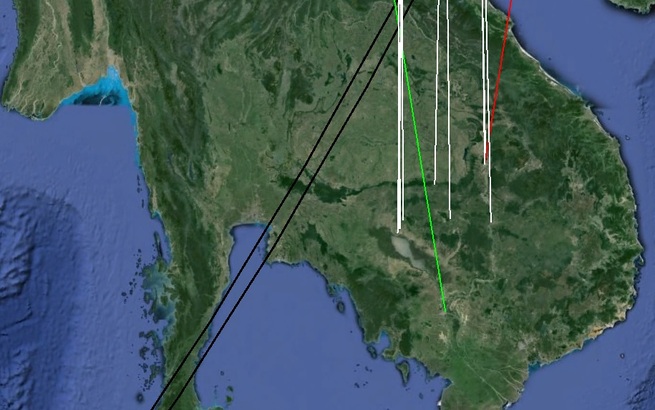

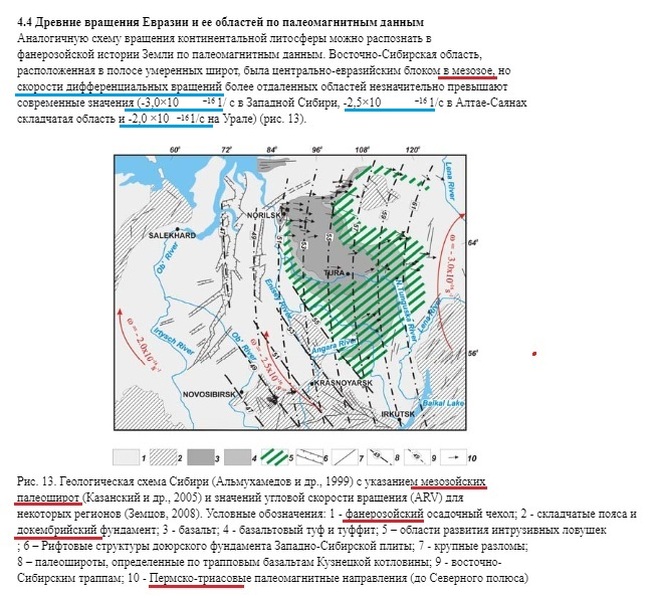

Но чтобы была именно жижа - необходим приличнейший слой донных отложений лесса с небольшой глубиной морского дна. Причём, с учётом длины всей сдвиговой траектории для данной местности (для Колымы 4000 км). Посмотрим на карту

В районе Колымы на берег были выплеснуты донные отложения лёсса из Чукотского моря, глубина которого в среднем составляет 30-50 метров.

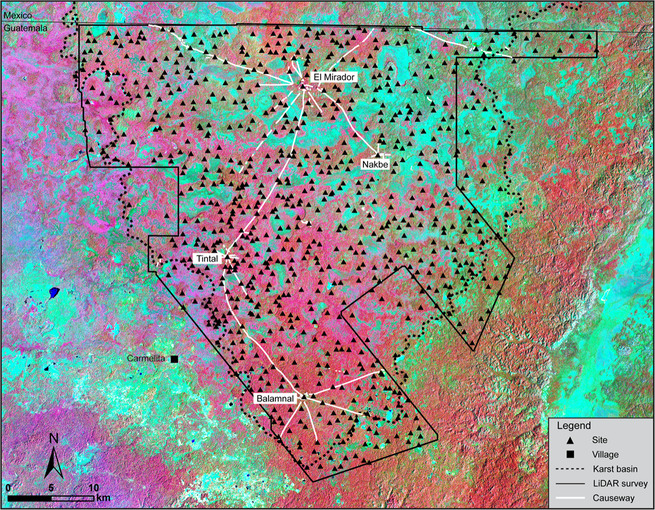

На карте лёссовых пород мы видим схожую картину

Таким образом, происхождение лёсса на севере Восточной Сибири обусловлено выгребанием накопленных отложений со дна Чукотского моря при последнем сдвиге полюсов из позиции "-1", прошлого полюса в актуальную.

Есть ещё вопросы и уже ответы на них, но об этом - в следующей части. Обсуждение версии, критика, надеюсь на это, поможет корректнее в пятой главе "Колымских берегов" подобраться к сути, происшедших 420 лет назад, событий.

Да, пожалуй, не помешает рисунок траекторий гидроудара (многие путаются, не имея его перед глазами), показывающий, что чертеж в районе Чукотки мною выполнен правильно.

Оценили 22 человека

24 кармы