Как известно, в Древней Руси не было богословия как специальной дисциплины; богословие воспринималось главным образом через обряд — иначе говоря, было то, что принято называть литургическим богословием. Древнерусский человек исходил из практики общения с Богом, которая выражалась в определенных обрядах, — из непосредственного чувства, которому сопутствовало совершение этих обрядов. Он твердо верил в то, что, совершая эти обряды, он общается

с Богом, и только исходя из этого мог анализировать богословские представления; именно поэтому он столь болезненно реагировал на изменение обрядов.

В своей работе "ХОЖДЕНИЕ ПОСОЛОНЬ" И СТРУКТУРА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В МОСКОВСКОЙ РУСИ"

Б.А. Успенский пришел к следующим выводам:

- Как видим, ориентация в алтаре в Московской Руси оказывается диаметрально противоположной по отношению к ориентации молящихся, находящихся в самой церкви — вне алтаря. Это проявляется как в отношении противопоставления правого и левого, так и в отношении движения по кругу. Мы уже отмечали, что противопоставление кругового движения в том или ином направлении — по солнцу или же против солнца — так или иначе ассоциируется с противопоставлением

правого и левого. Подобно тому, как левая сторона в алтаре соответствует правой стороне вне алтаря, так и движение в алтаре против солнца соответствует движению посолонь в остальной (внеалтарной) части церкви (или же в примыкающем к церкви пространстве — при обхождении храма).

- в алтаре священнослужители обращаются к востоку, т. е. к Христу, но после воскресения Христова (которое ассоциируется с евхаристическим пресуществлением) все верующие оказываются вместе с Христом и символически выражают это, обходя церковь на Пасху так, как движется «солнце праведное» — посолонь. Пасхальное шествие воспринимается как архетип обряда, символизирующего соединение людей с воскресшим Христом. Если пресуществление Даров на литур-

гии ассоциируется с воскресением Христовым, то хождение по кругу вне алтаря должно совершаться в церкви таким же образом, как совершается обхождение церкви на Пасху.

Теперь посмотрим на принятое направление движения в РПЦ (Русская Православная Церковь) и РПСЦ (Русская Православная Старообрядческая Церковь).

В РПСЦ все логично.

В РПЦ было бы также логично, пусть по-своему, если бы и каждение внутри храма поменяли бы на ход в противосолонь. Как видим реформа Никона хода этого каждения не коснулась. Отсюда можно говорить об её не то недоделанности, не то неуместности .. - такое ощущение, что выполняя задание, детали опустили.

Таким образом, традиция РПСЦ соответствует старорусской традиции, а традиция РПЦ - отчасти старорусской, но в большей степени - греческой, в силу равнения Никона на византийские обряды.

Одно мне не ясно до конца. Можно говорить, что посолонь была принята в Московской Руси от посолони народной, которая главенствовала над противосолонью..

Но, может быть, этот чин уходил в глубину христианских традиций, до подъёма Византии, и к моменту крещения Руси об этом ещё помнили? Во всяком случае, разделение церквей на западную и восточную случилось много позднее и русскими была принята традиция западной церкви, Римской, ходить в посолонь, столь сродняя русской народной традиции. Тем более, что Русская церковь желала своей независимости от греков и посолонью это могла подчёркивать.

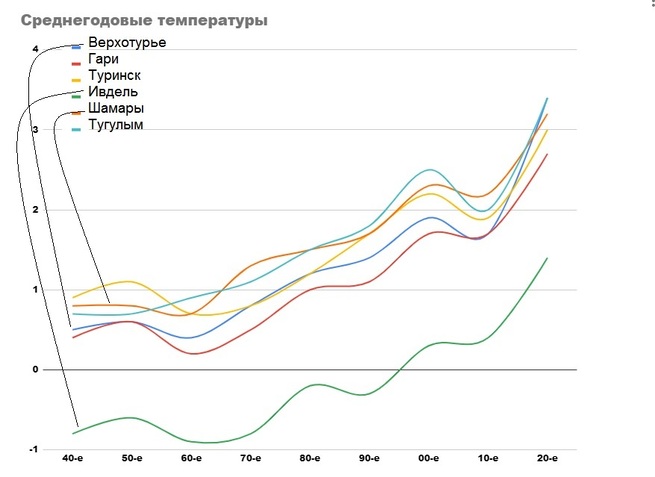

Также напомню, что этот журнал посвящен теме "Сдвиг полюсов", и разговор о посолони и противусолони неслучаен. Об этом можно узнать в статье "Сдвиг полюсов и свастика"

Статья взята из - rodline.livejournal.com/286604.html

Оценили 11 человек

13 кармы