Век Дарвиновского музея в фактах и фотографиях.

Музей, как и всякое яркое явление в культуре, начинается с личности. Такой личностью для Дарвиновского музея был его основатель и бессменный директор до 1964 года, доктор биологических наук профессор Александр Федорович Котc. Если бы понадобилось в нескольких словах охарактеризовать этого неординарного человека, то слова - ученый, музеолог и педагог - наиболее полно высветили бы грани дарования Александра Федоровича.

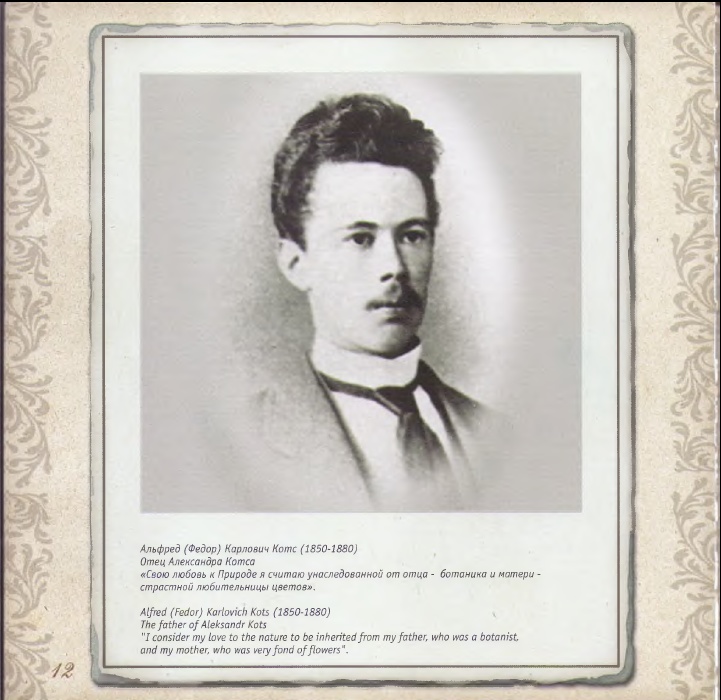

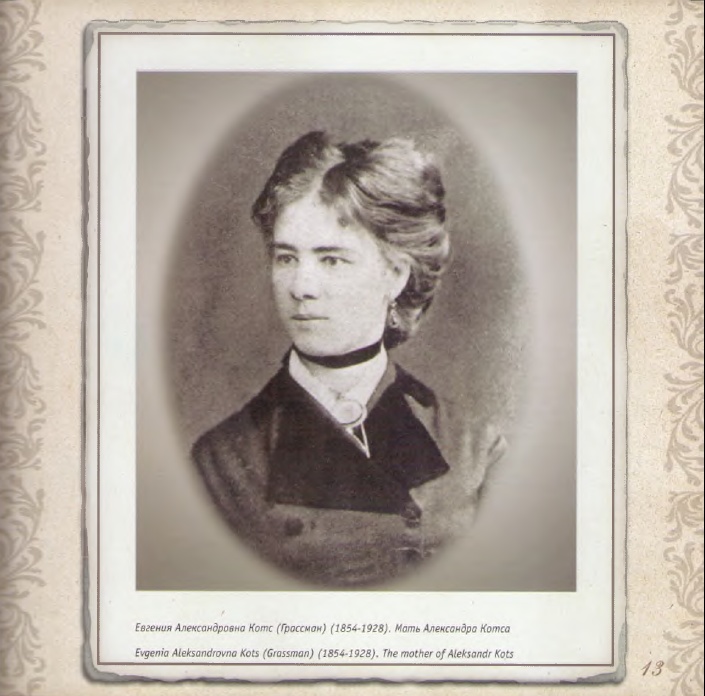

Александр Котc родился в Москве в 1880 году в семье немецкого эмигранта, доктора философии Геттенгемского университета, одаренного ботаника и лингвиста Альфреда Карловича Котса и Евгении Александровны, урожденной Грассман.

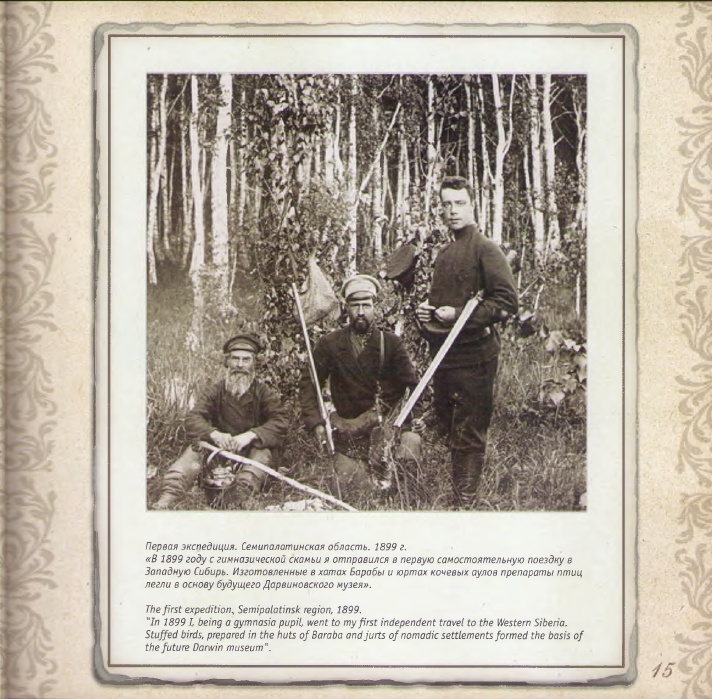

Область научных интересов будущего биолога определилась довольно рано. В 1899 году 19-летний гимназист Саша Котc отправился в свою первую самостоятельную экспедицию в Западную Сибирь. Коллекции, собранные в этой поездке, положили начало будущему Дарвиновскому музею, результаты же научных исследований ученика 7 класса гимназии были удостоены публикации в сборнике трудов Общества испытателей природы. Первая статья называлась «Заметки об орнитологической фауне Юго-Западной Сибири».

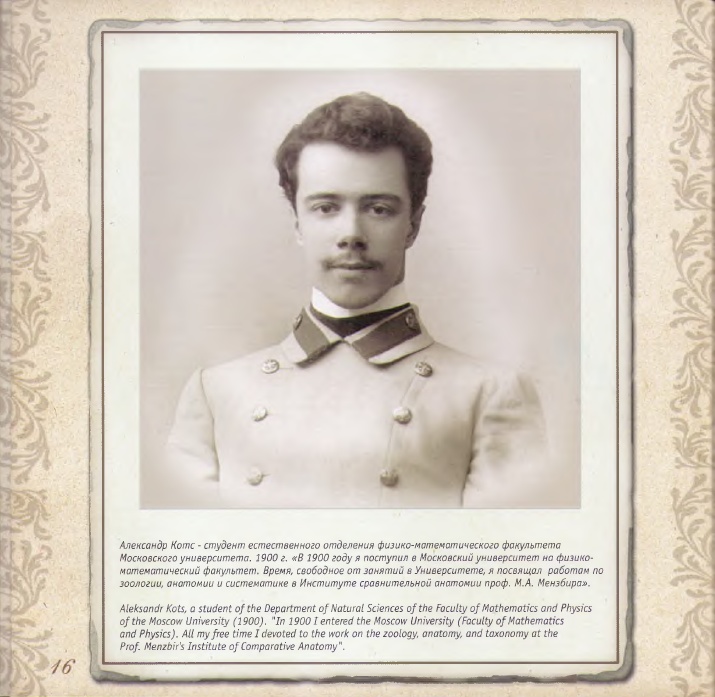

В 1900 году Александр Котc поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Его научные взгляды формировались под влиянием виднейших ученых России: М. А. Мензбира, В. И. Вернадского, К. А. Тимирязева, А. П. Павлова.

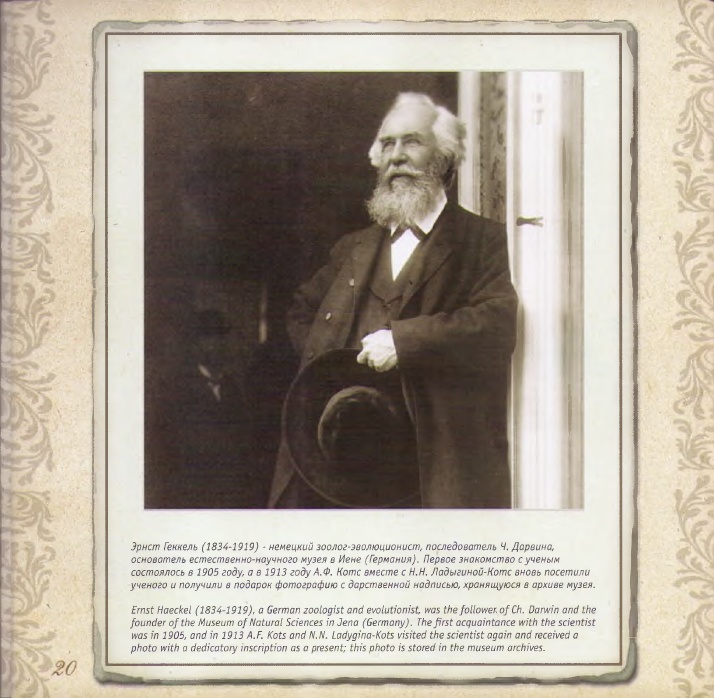

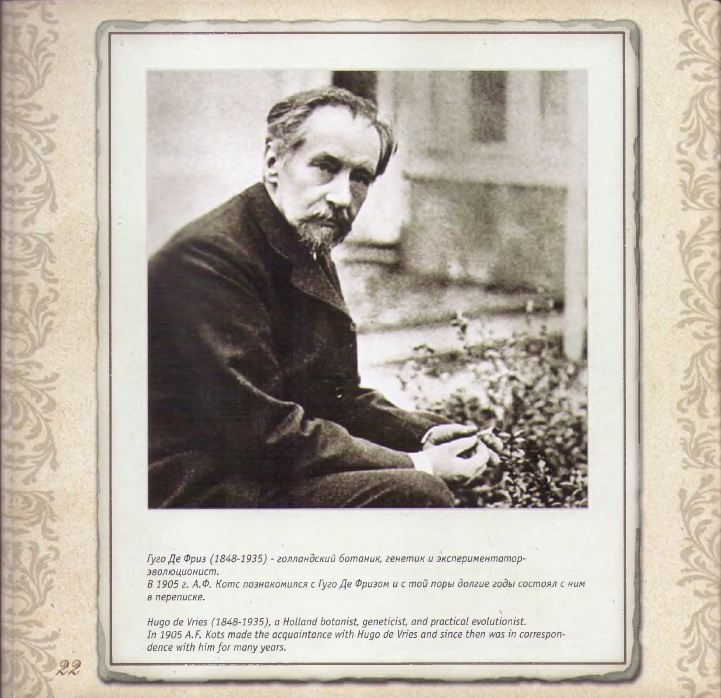

Молодого ученого интересовала постановка курса дарвинизма в крупнейших университетах Европы. В 1905 году ему представилась возможность личного знакомства со столпами эволюционного учения: Гуго Де Фризом, Августом Вейсманом, Эрнстом Геккелем. Побывал Александр и в естественно-научных музеях Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Великобритании. Но как же оказались они похожи на стеллажи огромной библиотеки, где каждая витрина - редчайший манускрипт, закрытый наглухо для неподготовленного посетителя. Даже в знаменитом Дарвиновском зале Британского музея его поразило «богатство фактов и скудость, недосказанность объединяющей идеи».

Вот тут-то Александр и вспомнил о своей коллекции! Было ясно, что новый музей должен объединить в одно действующее целое два творческих начала: теоретические знания и их наглядное подтверждение. Фортуна улыбнулась искателю. В 1907 году Александр Котc был приглашен на Московские высшие женские курсы (МВЖК) для ведения практических занятий по анатомии животных, а несколько позже молодому преподавателю доверили чтение лекций по дарвинизму.

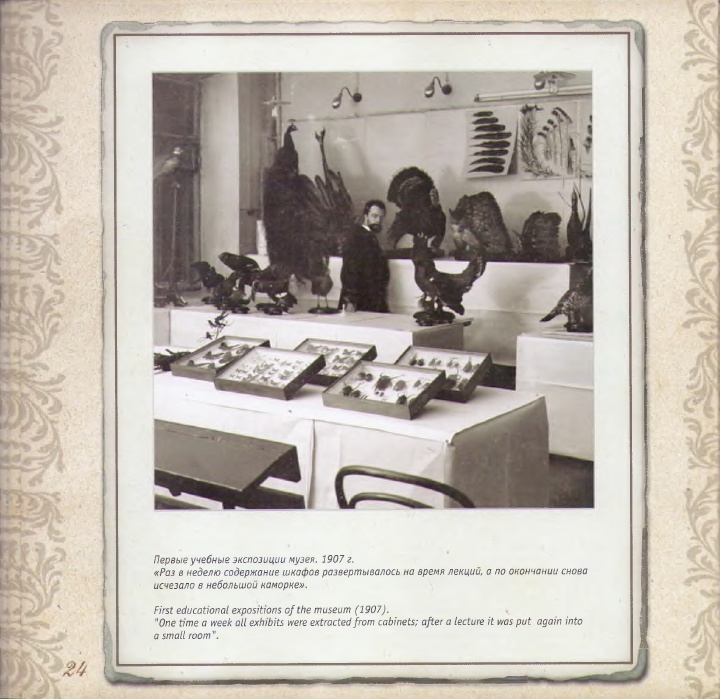

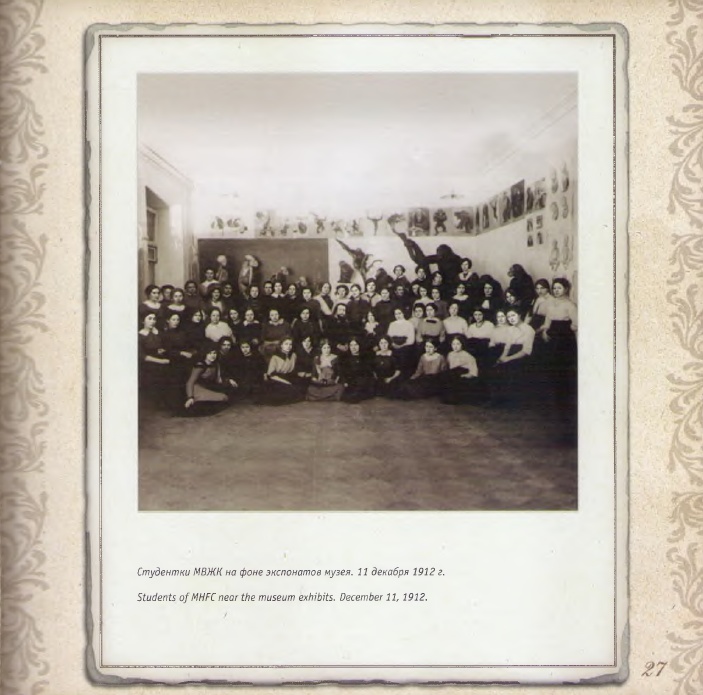

Это событие стало поворотным пунктом в судьбе будущего музея и его основателя. Из тесной квартиры коллекция перебралась в зоологическую лабораторию курсов и «... накануне лекций десятки препаратов извлекались из шкафов и располагались на столах в аудитории в порядке, предусмотренном ролью каждого объекта». Молодая аудитория с вниманием и благодарностью встречала увлеченного лектора.

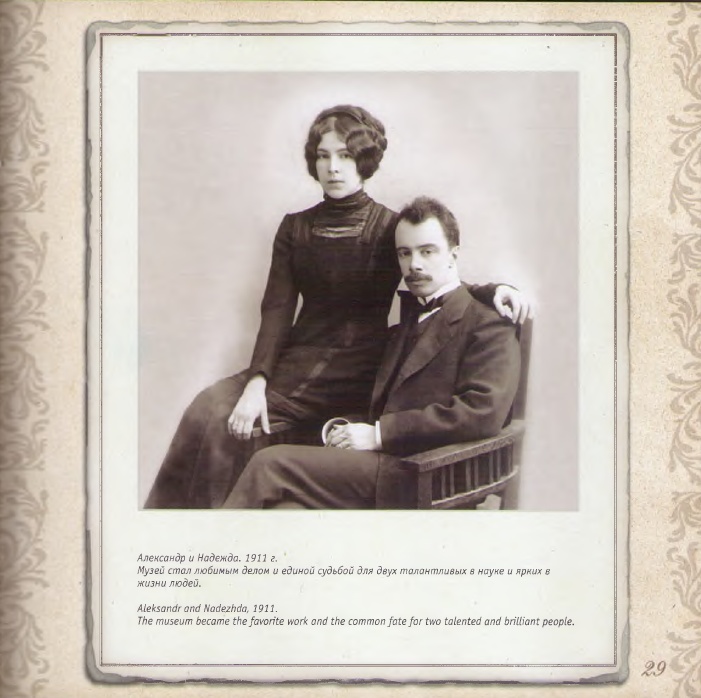

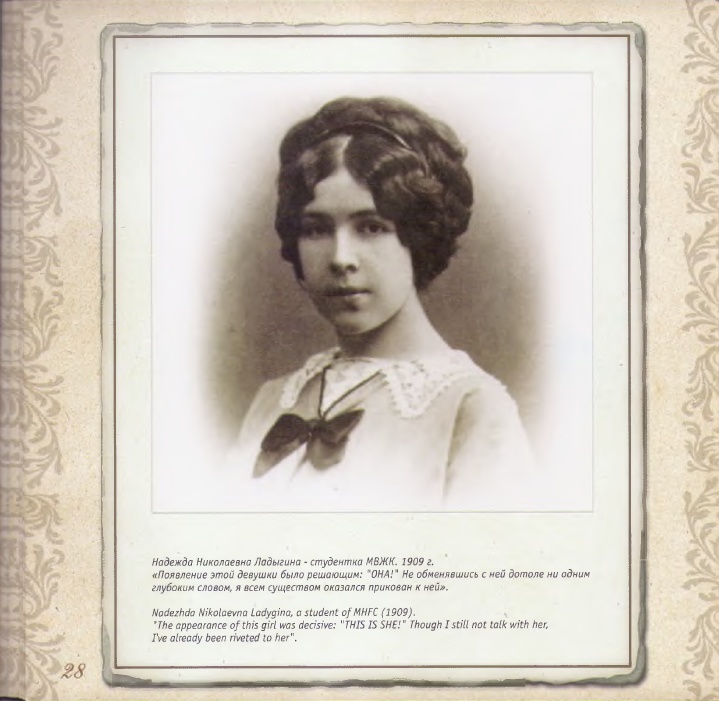

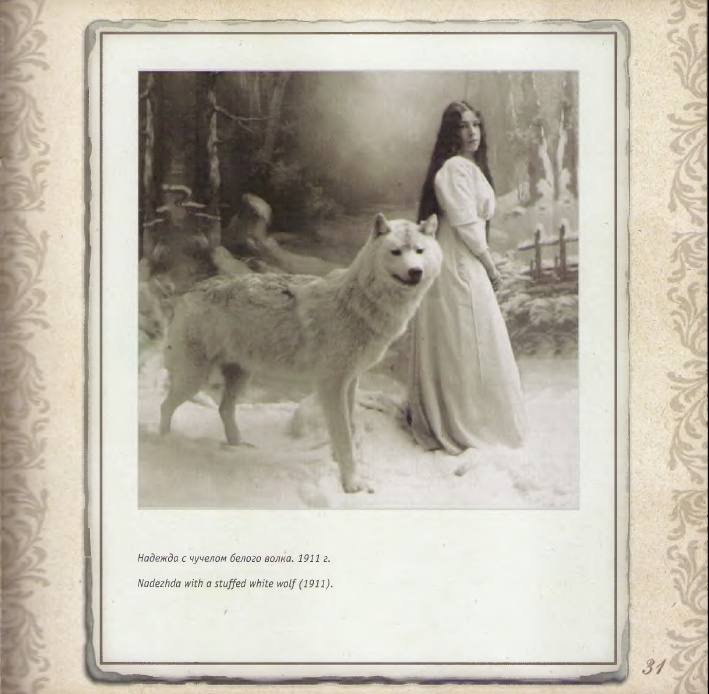

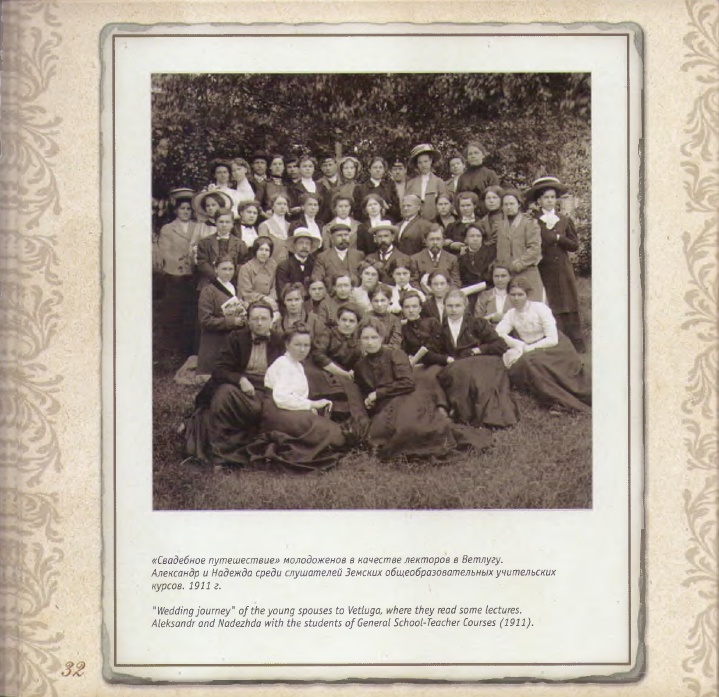

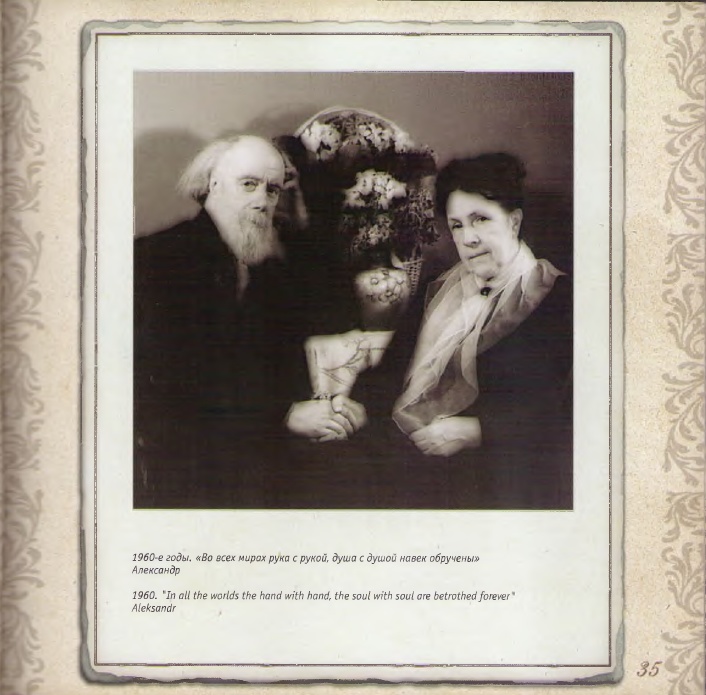

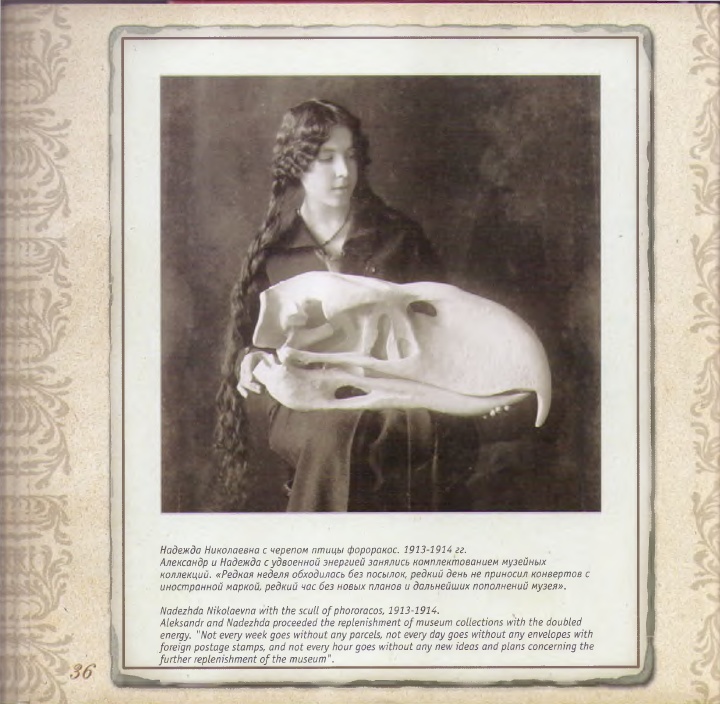

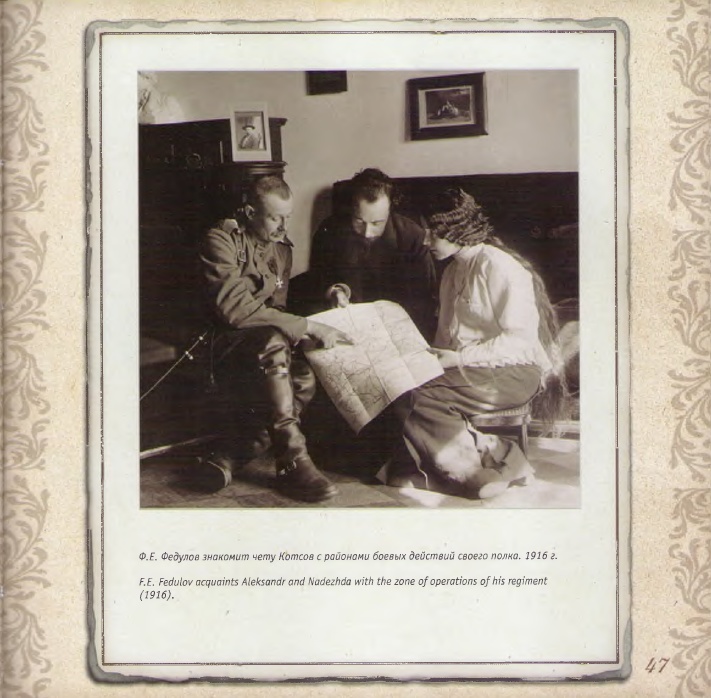

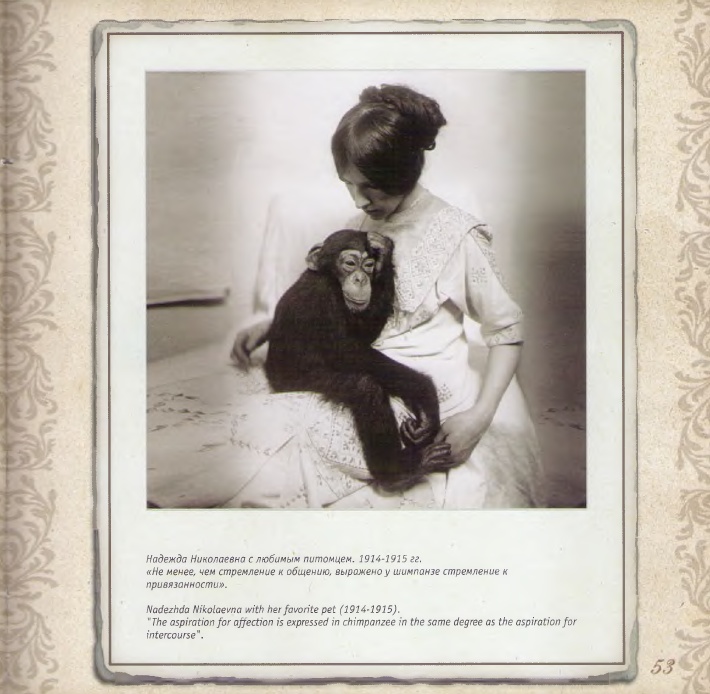

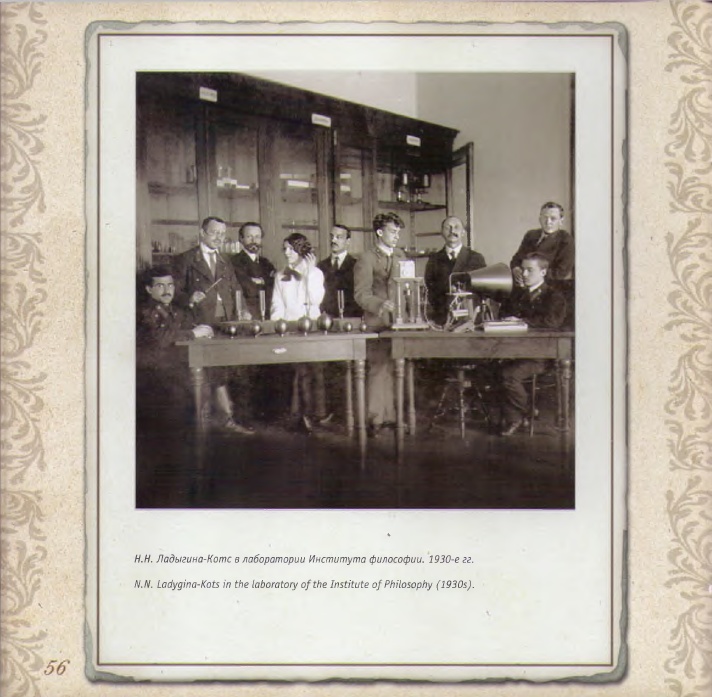

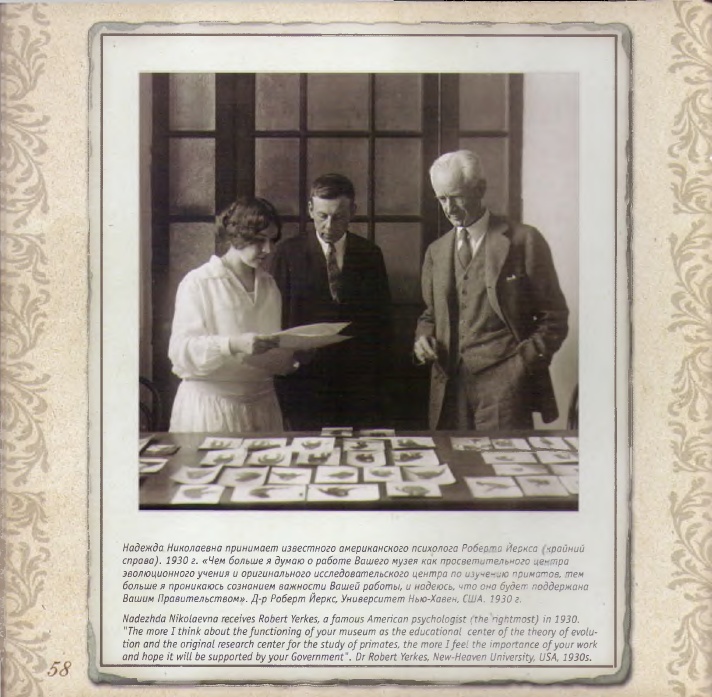

В 1911 году в жизни Александра Котса произошло очень важное событие: он женился на Надежде Николаевне Ладыгиной (1889-1963). Это она, прилежная третьекурсница МВЖК, староста биологического кружка, увлеченная в равной степени психиатрией и зоологией, станет потом известным ученым-зоопсихологом, автором многих научных трудов, доктором биологических наук. В ту пору будущая научная карьера только угадывалась. Со старинных фотографий спокойно и внимательно глядит на нас несравненной красоты девушка. Стройный стан, бархатно-карие глаза, длинные косы, уложенные русым венцом вокруг головы. Черты этого нежного облика как зеркало отражают прекрасную душу. Девушка с пророческим именем «Надежда» навсегда связала свою судьбу с Александром Федоровичем. Полвека, полные тяжелых испытаний и радостных побед, связывали ее с музеем, честь основания которого А. Ф. Котc бесспорно разделял с ней.

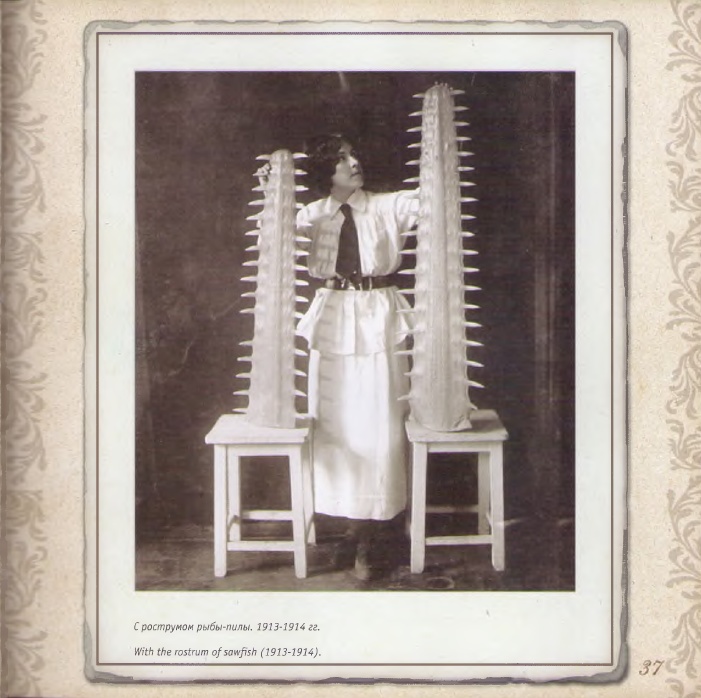

Молодая чета с удвоенной энергией занялась музейной коллекцией. Именно про те годы истории музея А. Ф. Котc писал: «На последние рубли недоедающих хозяев в адрес курсов прибывали посылки с райскими птицами и прочими чужеземными редкостями». Удача для этих людей была не в материальном благополучии, не в сытости. На вершины счастья их поднимала страсть к созиданию, жизнь в творчестве.

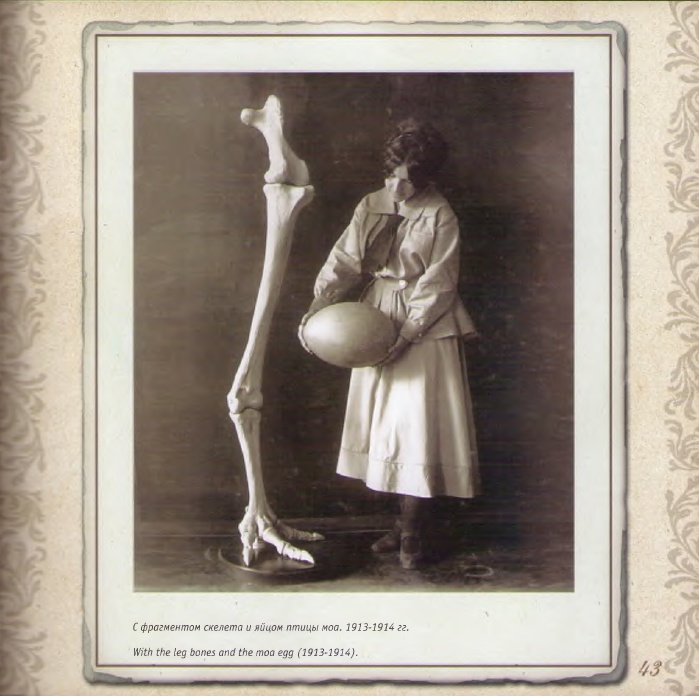

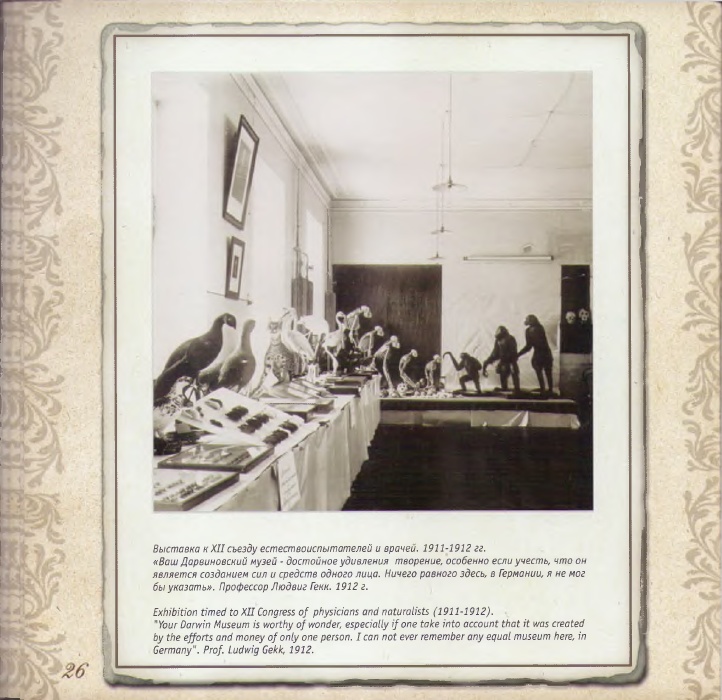

К 1913 году коллекция насчитывала уже несколько тысяч экспонатов и оценивалась значительной суммой - 15 000 рублей. Александр Котc решил, что такое уникальное собрание не может быть собственностью одного лица, и подарил его Московским высшим женским курсам, оговорив в дарственном документе свое пожизненное заведование музеем.

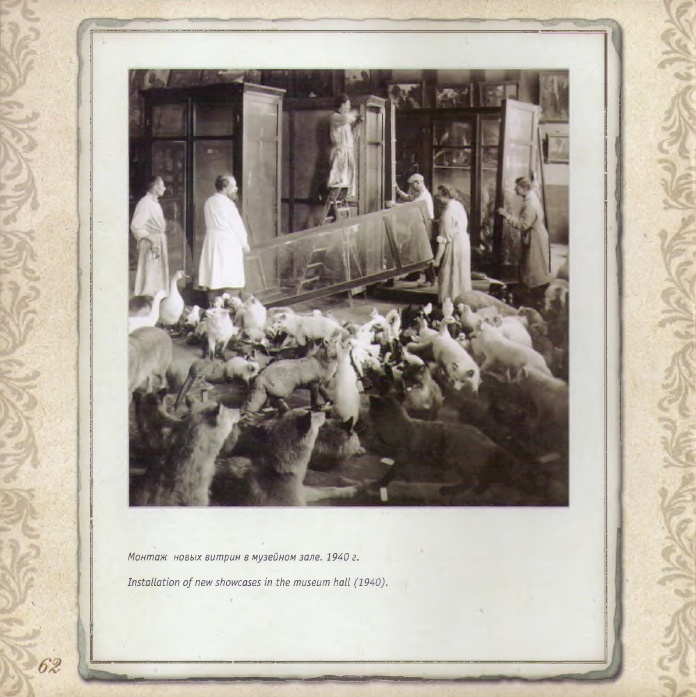

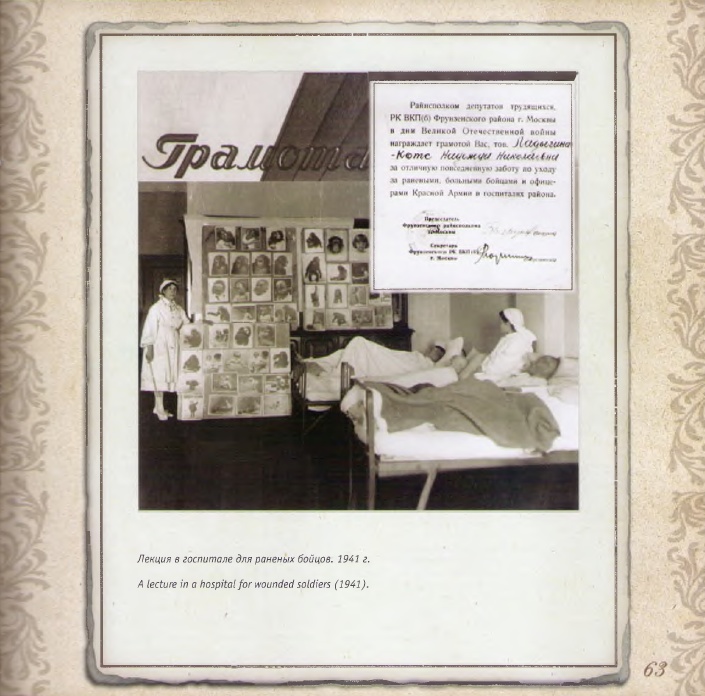

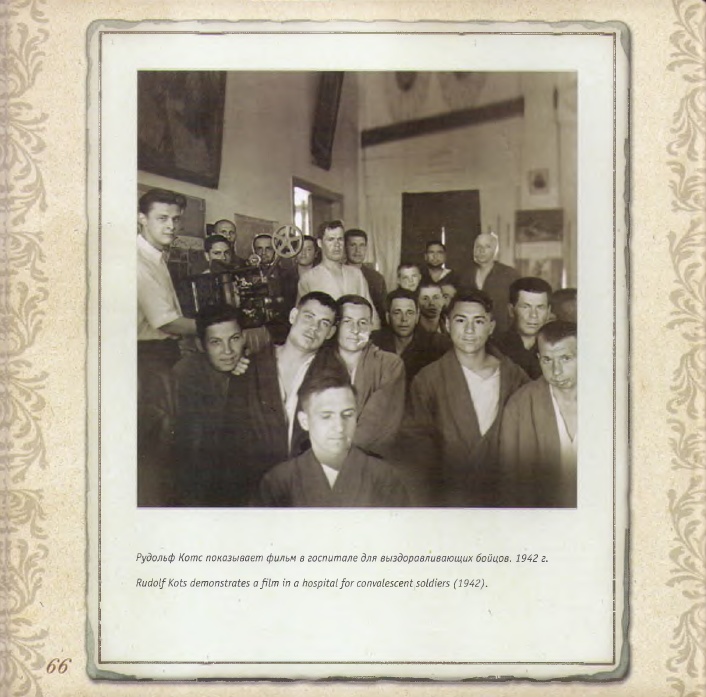

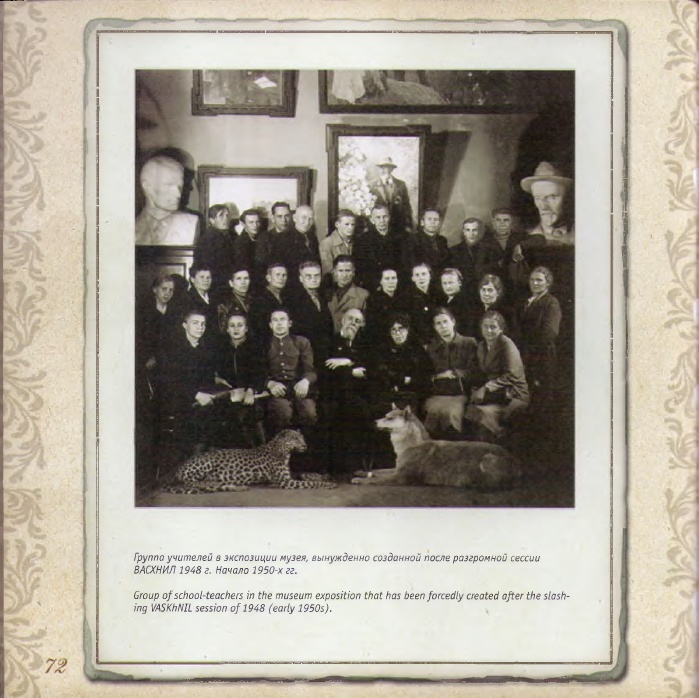

Даже в суровые годы революции и гражданской войны, полные смятения, террора, голода и холода, сотрудники музея не прерывали своей работы. В нетопленных музейных стенах создавались скульптуры, картины, изготавливались чучела животных, велись научные исследования. Несмотря на трудоемкую работу по комплектованию и учету коллекций, бесконечные хлопоты о строительстве нового музейного здания, Александр Федорович находил время для научного творчества. Он автор более двухсот работ, являющихся классикой музееведения. В сферу его научных интересов входила разработка экспозиционных и лекционных методов пропаганды эволюционного учения.

Однако он был не только теоретиком в этой области. За годы работы в музее А. Ф. Котc ознакомил с экспозицией около полумиллиона посетителей. Его блестящий лекторский талант ни одного человека не оставлял равнодушным. О судьбе музея и его основателя можно было бы рассказывать долго. Однако лучше всего Котса характеризуют его же слова: «Та самая настойчивость, которая когда-то заставляла меня мальчиком добровольно голодать, тратя данные на завтрак деньги на покупку мертвых птичек и зоологических картинок, - та же самая настойчивость и упорство двигали мною полвека, побуждая день за днем и год за годом собирать, накапливать десятки, сотни, тысячи научных экспонатов для музея... » Своим энтузиазмом директор заражал и сотрудников. Творчество объединяло всех. Коллекции росли, со временем экспозиционные залы музея стали напоминать переполненные фондохранилища. Однако ждать новых стен музею пришлось очень долго. История строительства была длительной и драматической. Несмотря на все старания, Александру Котсу не удалось воплотить свою мечту в жизнь. В 1964 году его не стало, но начатое дело продолжила Вера Николаевна Игнатьева, добившаяся начала строительства нового здания. В 1986 году нелегкую эстафету строительства приняла Светлана Алексеевна Кулешева. Достойно завершить многолетний титанический труд и открыть в 1995 году в новых стенах музея экспозицию было суждено Анне Иосифовне Клюкиной. Благодаря ее неустанным заботам и работе коллектива в год 100-летнего юбилея было завершено еще одно большое строительство и начато освоение нового фондохранилища и выставочного комплекса Дарвиновского музея.

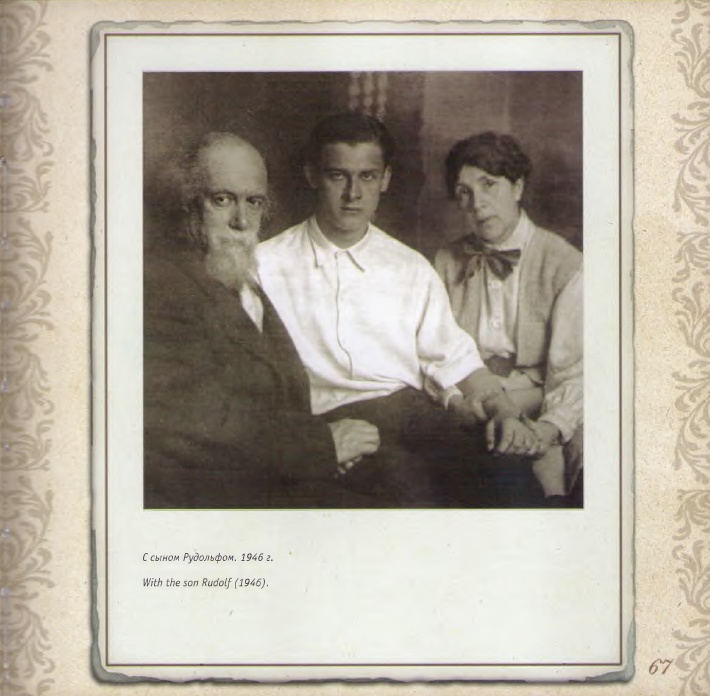

Александр Федорович Котc прожил нелегкую, полную лишений и невзгод, но прекрасную жизнь. Ему посчастливилось застать свое детище признанным и любимым, с дружным коллективом, работающим в направлении, которое когда-то определил он сам. А. Ф. Котc завещал нам, своим потомкам, очень многое: свой музей, свое научное наследие, свой пример противостояния хаосу, свой мальчишеский пыл и опыт патриарха. Жизнь, к счастью, иногда дарит нам незаменимых людей.

Автор: Шубина Ю. В.

Век Дарвиновского музея в фактах и фотографиях

Государственный Дарвиновский музей.

Дополнительно:

Тимирязев о Дарвине и происхождении нравственности.

Видеотека. Гений Чарльза Дарвина.

Надежда Николаевна Ладыгина-Котс - гордость отечественной науки.

Котс Александр Федорович. Основатель Дарвиновского музея.

Микроэволюция.

Основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина.

Теория эволюции (рассказывает биолог Вадим Марьинский)

Теория эволюции (рассказывает палеонтолог Александр Марков)

Эволюционное учение Чарлза Дарвина. Биология 11 класс.

Эволюция. Синтетическая теория эволюции.

Оценили 13 человек

26 кармы